点击蓝字 关注我们

对肠道-乳腺轴的深入解析:母乳源益生菌Probio-M9可缓解乳腺炎并增强抗生素效果

研究论文

● 期刊: iMeta (IF 23.7)

● 原文链接DOI: https://doi.org/10.1002/imt2.224

●2024年7月9日,内蒙古农业大学张和平团队在iMeta在线发表了题为“Probio-M9, a breast milk-originated probiotic, alleviates mastitis and enhances antibiotic efficacy: Insights into the gut-mammary axis”的研究文章。

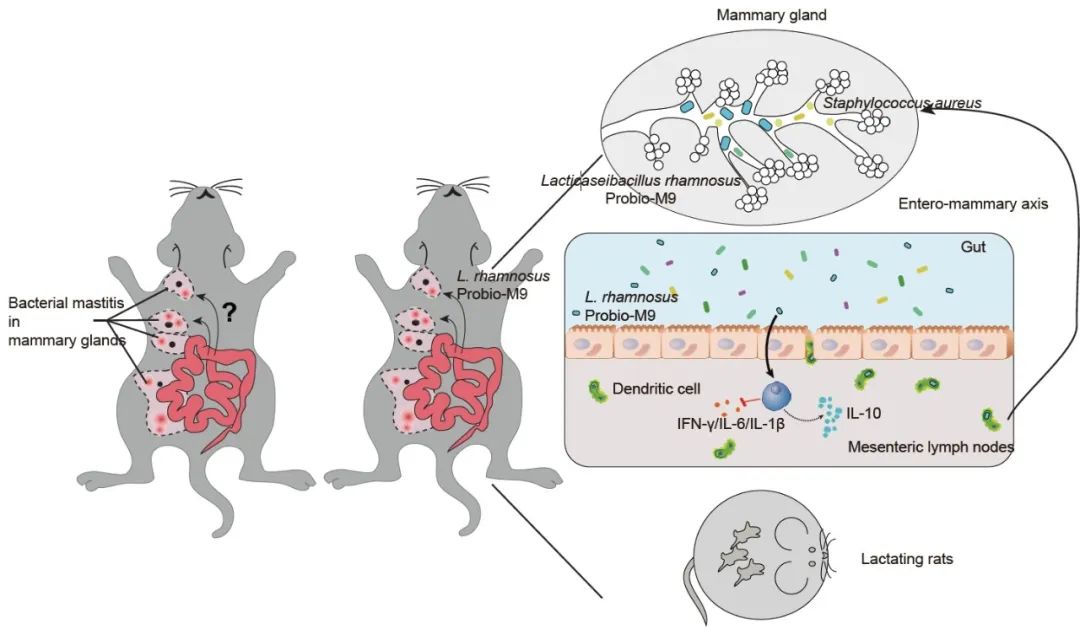

● 本研究结果表明,益生菌鼠李糖乳酪杆菌robio-M9不仅可以有效预防乳腺炎的发生,还在辅助治疗过程中展现出显著的效果。此外,研究证实了Probio-M9通过肠道-乳腺转移途径的存在。

● 第一作者:于洁、李伟程、徐瑞波、刘晓晔

● 通讯作者:张和平(hepingdd@vip.sina.com)

● 合作作者:高广琦、郭丽如、陈永福、孙志宏、刘文俊

● 主要单位:内蒙古农业大学乳品生物技术与工程教育部重点实验室,农村部奶制品加工重点实验室,内蒙古乳品生物技术与工程重点实验室,乳酸菌与发酵乳制品教育部协同创新中心;滁州学院生物与食品工程学院

亮 点

● 益生菌Probio-M9可有效缓解乳腺炎,提高抗生素的治疗效果;

● 益生菌Probio-M9通过调节肠道微生物群缓解大鼠炎症反应;

● 益生菌Probio-M9以活菌状态从肠道迁徙到乳腺组织;

● 益生菌Probio-M9的迁徙只发生在大鼠哺乳期和金黄色葡萄球菌感染同时存在的条件下。

视频解读

Bilibili:https://www.bilibili.com/video/BV1Lm421G7Da/

Youtube:https://youtu.be/qm5jLOTgCD0

中文翻译、PPT、中/英文视频解读等扩展资料下载

请访问期刊官网:http://www.imeta.science/

全文解读

引 言

一直以来母乳被认为是婴儿最理想的营养来源,对促进婴儿的健康起着至关重要的作用。尽管人们曾一度认为母乳是无菌的,但随着培养技术的进步,相关学者已成功从母乳中分离出多种微生物,且母乳也被认为是益生菌的潜在来源。现今,研究母乳微生物在母婴健康中的作用已成为科研领域的一大热点。然而,关于这些微生物是如何在母乳中形成并发挥作用仍是未解之谜,需要进一步探究。

乳腺炎普遍存在于哺乳动物中,对乳腺健康造成严重影响。奶牛养殖业中,奶牛乳腺炎发病率高,较难治愈,可导致牛奶的质量和产量大幅降低,给全球范围内的乳业带来巨大的经济损失。处于哺乳期的母亲罹患乳腺炎后,会导致母亲在计划的断奶时间前给孩子断奶,同时严重影响母婴的生活质量。近年来,有相关研究发现,母乳中的部分细菌可以通过母乳喂养传递给新生儿。动物实验证实怀孕的小鼠口服Lactococcus lactis MG1614和Ligilactobacillus salivarius PS2,之后可在乳腺组织和乳汁中成功检测到这些菌种的存在。哺乳期大鼠口服5周Limosilactobacillus fermentum CECT5716后,也观察到类似的现象。然而,关于肠道细菌如何向乳腺转移,这一过程具有特异性还是随机发生,目前仍是一个充满挑战的研究课题。

在本研究中,我们采用感染金黄色葡萄球菌的大鼠乳腺炎模型,深入探究了益生菌鼠李糖乳酪杆菌Probio-M9在治疗乳腺炎方面的潜在作用。研究结果表明,Probio-M9不仅可以有效预防乳腺炎的发生,还在辅助治疗过程中展现出显著的效果。此外,研究证实了Probio-M9通过肠道-乳腺转移途径的存在。

结 果

实验I:Probio-M9显著提升了头孢氨苄在预防和辅助治疗细菌性乳腺炎的效果

在实验I中,基于对乳腺组织病理切片和免疫因子的分析,评估了Probio-M9治疗金黄色葡萄球菌诱导的大鼠乳腺炎的效果(图1B和1C)。相比之下,阳性对照组中的大鼠在金黄色葡萄球菌感染后,其乳腺上皮细胞完全脱落,组织结构紊乱,炎症细胞密集浸润以及化脓性病变。而Probio-M9预防组中,腺泡腔和间质中存在淋巴细胞浸润。对于Probio-M9治疗组,乳腺组织中淋巴细胞浸润增加,伴有腺泡分泌能力减弱,乳腺泡减小。在抗生素治疗组中,腺泡腔内有明显的淋巴细胞浸润,腺泡细胞排列紊乱,腺泡壁中迁移的免疫细胞数量有所增加。值得注意的是,抗生素和Probio-M9联合治疗组腺泡腔中观察到明显的淋巴细胞浸润,并有更多的免疫细胞从腺泡壁迁移。进一步分析了大鼠乳腺组织中的细胞因子水平。在金黄色葡萄球菌感染后的第4天,与空白对照组相比,阳性对照组大鼠的IL-4、IL-1β和IL-6的水平显著升高(p < 0.05;图1C),而IFN-γ、IL-2和IL-10的水平显著降低(p < 0.05)。与阳性对照组相比之下,抗生素和Probio-M9联合治疗组大鼠乳腺组织中的促炎因子IL-1β和IL-6的水平显著降低(p < 0.05),抗炎因子IL-10的水平显著增加(p < 0.05)。可见,抗生素头孢氨苄与益生菌的联合使用在治疗乳腺炎方面,其效果明显优于单独使用益生菌的预防组和治疗组(p < 0.05)。

在实验I中,深入分析了乳腺攻毒前26天(-26d)和乳腺攻毒后4天(4d)的大鼠粪便宏基因组。在乳腺攻毒前的26天时,所有组别的粪便微生物群多样性(以Simpson多样性指数衡量)并未展现出显著的组间差异(p > 0.05;图2A)。然而,在乳腺攻毒的第4天,与空白对照组相比,阳性对照组α多样性显著降低。特别是摄入益生菌后显著的缓解了微生物多样性的降低(p < 0.05)。可见,尽管抗生素有效缓解了大鼠乳腺炎的症状,但同时也降低了宿主肠道微生物群的多样性(p < 0.01)。

之后对乳腺攻毒后4天的粪便宏基因组进行了物种水平基因组分箱(SGBs)的分析(附表1;图2B和2C)。通过主坐标分析,发现抗生素组与阳性对照组之间存在显著的微生物群结构差异(附图1)。但在阳性对照组、Probio-M9预防组和Probio-M9治疗组之间,并未观察到粪便微生物群结构的显著差异(附图1)。进一步分析显示,共有19个SGBs在组间表现出显著差异(p < 0.05;图2B)。与阳性对照组相比,益生菌预防组中Bacteroides nordii和Muribaculaceae bacterium isolates-004(NCI)的丰度显著降低(p < 0.05)。而在益生菌联合抗生素治疗组中,与抗生素组相比,Alistipes sp.、Clostridium sp. CAG:510、Hungatella hathewayi、Lachnospiraceae bacterium以及Lachnospiraceae bacterium A4的丰度显著增加(p < 0.05)。为了更深入地了解六组大鼠肠道微生物群之间的相互作用关系,对第4天的粪便微生物群进行了共现网络分析(附图2)。分析结果显示,与阳性对照组相比,益生菌治疗组和预防组的粪便微生物相关网络具有更多的节点数和边数(附表3和附表4)。

图1. 实验I和实验II的实验设计,以及金黄色葡萄球菌(S. aureus)攻毒和Probio-M9处理在实验I中对乳腺组织病理切片和细胞因子水平的影响

(A)本实验涉及的72只雌性大鼠被随机分配至六个实验组:阳性对照组、空白对照组、抗生素处理组、抗生素加Probio-M9联合治疗组、Probio-M9单独治疗组以及Probio-M9预防组。大鼠交配后,这些雌性大鼠被单独饲养。除空白对照组外,其余哺乳大鼠在分娩后的三天均接受了S. aureus ATCC27940乳腺攻毒。抗生素治疗组和抗生素加Probio-M9联合治疗组接受了头孢氨苄治疗,而Probio-M9单独治疗组和抗生素加Probio-M9联合治疗组的大鼠摄入了Probio-M9,特别是Probio-M9预防组的大鼠在交配后连续20天摄入Probio-M9。攻毒后的第四天,所有雌性大鼠被实施安乐死。随后,对所有摄入Probio-M9的大鼠乳腺组织进行了采集、匀浆、培养,并提取DNA。通过Probio-M9特异性引物来鉴定菌株,随后进行全基因组测序和比较基因组分析;(B)本图展示了不同实验组大鼠乳腺组织的代表性病理切片,采用苏木精-伊红染色法,并在200或400倍放大下观察;(C)箱线图清晰地呈现了乳腺内六种细胞因子的浓度水平,包括干扰素(IFN)-γ、白细胞介素(IL)-4、IL-10、IL-1β、IL-2和IL-6。统计显著性通过Wilcoxon检验计算得出。** 表示 p < 0.01,*** 表示 p < 0.001,**** 表示 p < 0.0001;(D)实验II专注于探究在哺乳期和S. aureus攻毒之后,Probio-M9同源分离株是否能够从肠道转移到乳腺组织。为此,60只大鼠被随机分配至五个不同的实验组:阳性对照组、空白对照组、摄入Probio-M9但未经交配且接受S. aureus攻毒组、摄入Probio-M9且经交配并接受S. aureus攻毒组以及摄入Probio-M9且经交配但未接受S. aureus攻毒组。

与空白对照组相比,乳腺炎大鼠粪便微生物在京都基因与基因组百科全书(KEGG)基因丰度(图2C、2D和附图3)(特别是K03234和K03073)及碳水化合物活性酶(CAZy)的基因丰度上均表现出显著变化。然而,益生菌的摄入显著的缓解了这些变化(p < 0.05,图2C,附表2)。与抗生素组相比,抗生素联合Probio-M9组中K18122和K23352的基因丰度显著增加(p < 0.01)。且GH13_18、GH26、GT6和GT2_Glyco_tranf_2_5的CAZy水平也显著上升(p < 0.05;图2D,附表5)。相反,该组中PL22的水平却显著低于抗生素组(p < 0.05)。

随后,进一步分析了SGBs相对丰度与差异基因和炎症因子之间的相关性(附表6为p值;附表7为R值)。结果显示,抗生素联合Probio-M9治疗组中相对丰度较高的Clostridium sp. CAG:510与K13587呈正相关(p < 0.05,R = 0.3,图2E)。在差异基因中(p < 0.05,图2E),K07106和K13587呈正相关(R = 0.4),而与其他差异基因如K23352、K19449、K18979、K18122和K03073呈负相关(p < 0.05,R < -0.3)。此外,所有五种细胞因子(IFN-γ、IL-1β、IL-6、IL-2和IL-10)均与K19449、K23352和Ruminococcaceae bacterium存在显著相关性(图2E)。这些结果进一步强调了以上物种和代谢途径在免疫调节中的关键作用。综上所述,该部分研究结果表明,抗生素与益生菌联合使用时,能够有效恢复肠道微生物平衡,从而缓解乳腺炎症状。

益生菌Probio-M9活菌实现了从肠道到乳腺组织的自然内源性迁移

前期相关研究发现,孕妇摄入的益生乳酸菌能够在她们的母乳中被成功检测并分离。基于这一发现,我们尝试从摄入Probio-M9的大鼠乳腺组织中分离Probio-M9。通过菌株特异性聚合酶链反应(PCR)、全基因组测序和比较基因组分析,我们成功地分离并鉴定了36个与Probio-M9同源的分离株(附表8)。

对原始Probio-M9菌株与从大鼠乳腺组织中分离出的36个分离株的基因组进行深入比较分析后,结果显示它们的基因组大小高度一致,平均核苷酸一致性(ANI)高达99.98%,总核苷酸一致性(TNI)也达到了98.53%(附图4)。在这36个培养分离株中,仅有5株菌显示出较少的(少于8个)单核苷酸多态性位点(SNPs),表明它们很可能源自Probio-M9本身(附图5和附表9)。从遗传学角度来看,Probio-M9的2772个基因中有94.95%(即2632个基因)与乳腺分离株共有(附图10)。这一结果证实,Probio-M9在摄入后能够从肠道迁移至乳腺组织。

实验II,Probio-M9的迁徙仅在哺乳期和细菌性乳腺炎期间发生,可能通过淋巴循环

在实验II中,我们对实验I进行了两项关键性内容的调整。首先,移除了抗生素治疗组。其次,增设了两个对照组:一组是未交配(非哺乳期)的大鼠,另一组则是在未经S. aureus攻毒但喂食Probio-M9的大鼠(图1D)。这一设计的主要目的在于明确S. aureus感染引发的哺乳期乳腺炎是否为Probio-M9迁移至乳腺组织的必要条件。我们采集了不同组别大鼠中的乳腺组织和肠系膜淋巴结,经过均质化处理后,对样本进行培养,并成功回收了Probio-M9以进行深入分析。

最终,从乳腺组织(43个分离株)和肠系膜淋巴结(42个分离株;附表11)中总计获得了85个Probio-M9同源分离株。特别是在S. aureus感染且摄入Probio-M9的哺乳期大鼠组中,从12只大鼠的乳腺组织和肠系膜淋巴结中成功地分离到了至少一个菌落(附表11)。为了验证这些菌落的身份,我们对其进行了菌株特异性PCR检测和全基因组测序。结果显示,这些分离株与Probio-M9之间的平均核苷酸一致性(ANI)高达99.97%(附图6)。重要的是,所有85个分离株与Probio-M9均显示出极高的相关性(附图7A和附表12)。所有分离株中仅发现了20个单核苷酸多态性位点(SNPs)(附图7B和附表12)。值得注意的是,原始Probio-M9菌株与85个培养菌株间并未发现共有的突变(附表13)。

特别指出的是,所有85个培养菌株均源自同时接受了感染S. aureus和饲喂益生菌Probio-M9的哺乳期大鼠,而在未交配大鼠组或仅饲喂Probio-M9但未进行S. aureus攻毒的大鼠中,其乳腺组织和肠系膜淋巴结均未检出Probio-M9同源分离株。这一发现表明,S. aureus引起的乳腺炎和哺乳期状态是Probio-M9迁移发生的必要条件。此外,在益生菌饲喂的三组大鼠中仅有两组大鼠在益生菌给药后未表现出从肠道到乳腺的迁移现象。若乳头受到污染,那么所有摄入益生菌的大鼠均可能表现出污染迹象,证明所观察到的现象并非由益生菌对乳头的污染所致。

另外,从肠系膜淋巴结和乳腺组织中分离的菌株之间没有显著差异,这为细菌可能通过淋巴系统迁移提供了有力证据。先前的研究提出,健康女性消化道中的细菌可能在孕晚期和哺乳期迁移至乳腺。基于本研究,一些有趣的问题随之产生:(1)这些内源性细菌迁移是如何被调控的?(2)细菌又是如何具体从肠道迁移到乳腺组织的?我们推测,某些肠道微生物可能由树突状细胞携带,并通过免疫循环从肠系膜淋巴结迁移至靠近乳腺组织的淋巴结。这一假设基于2003年的一项研究成果,该研究描述了通过肠-乳腺轴的一条内源性迁移路径。至今,关于人类或动物模型中从肠系膜淋巴结到乳腺的细菌迁移的具体机制,尚缺乏深入的研究探索。

图2. 实验I不同大鼠实验组的粪便微生物群落和粪便功能基因的对比分析

(A)箱线图展示了六组大鼠在金黄色葡萄球菌攻毒前(基线,-26天)和攻毒后4天(第4天)的粪便微生物群落Simpson多样性指数的变化情况。通过未配对的Wilcoxon检验,对组间Simpson多样性指数的统计差异进行评估,显著性p值已在图中标出;(B)热图展示了第4天组间相对丰度差异显著的物种水平基因组分箱(SGBs)。基线时,各组间的SGBs丰度并没有显著差异,这些显著变化仅发生在实验干预之后。色彩条代表相对丰度分析中的Z-Score值,从高丰度(棕色)逐渐过渡到低丰度(蓝绿色)。此外,阳性对照组与其他组之间的显著差异分别用p < 0.05,p < 0.01和p < 0.001表示;抗生素组与抗生素联合Probio-M9组之间的显著差异则用(*)p < 0.05和(**)p < 0.01表示;(C, D)箱线图展示了不同的KEGG基因(KOs)以及碳水化合物活性酶(包括糖苷水解酶(GH)、糖基转移酶(GT)、多糖裂解酶(PL)及其附加的非催化性碳水化合物结合模块)在组间的显著变化。所有列出的KOs和碳水化合物活性酶在基线时组间均未见显著差异。所标注的p值代表了统计学上的显著性差异(p < 0.05,Wilcoxon检验)。(E)热图展示了差异显著的KOs相对丰度与物种水平基因组分箱(SGBs)之间的皮尔逊相关性,网络图则进一步展示了包括干扰素(IFN)-γ、白细胞介素(IL)-10、IL-1β、IL-2和IL-6在内的细胞因子水平与这些KOs和SGBs之间的相关性,通过Mantel检验进行评估。Mantel检验的p值和相关系数r值分别由不同的线条颜色和粗细表示,而皮尔逊相关性通过色彩条来展示。

结 论

本研究深入探讨了Probio-M9在缓解乳腺炎症状及减轻抗生素治疗带来的负面效果的潜在作用。通过基因组层面的深入分析,揭示了Probio-M9从大鼠肠道到乳腺组织的特异性迁徙过程,这一过程很可能与淋巴系统的介导密切相关。进一步验证了哺乳期和细菌性乳腺炎的发生是触发益生菌Probio-M9迁移的必要条件。尽管益生菌迁徙的具体机制尚需深入探索,但该研究初步表明这一过程具有高度选择性,而非随机发生。此项工作对于深化对肠道-乳腺轴的认识,以及探究其在维持健康和缓解疾病中具有积极的推动作用。

代码和数据可用性

本研究中的分离株组装数据已经存储在NCBI SRA数据库中,BioProject ID为PRJNA686682。宏基因组数据已经上传至NCBI SRA数据库,BioProject ID为PRJNA902684。所使用的数据和脚本已发布在GitHub上(https://github.com/lxye1720/probio-m9.git)。所有的补充材料(方法、图表、表格、图形摘要等)均可以在线上获取。

引文格式:

Jie Yu#, Weicheng Li#, Ruibo Xu#, Xiaoye Liu#, Guangqi Gao, Lai-Yu Kwok, Yongfu Chen, Zhihong Sun, Wenjun Liu, Heping Zhang*. "Probio-M9, a breast milk-originated probiotic, alleviates mastitis and enhances antibiotic efficacy: Insights into the gut-mammary axis". iMeta, 2024, e224. https://doi.org/10.1002/imt2.224

作者简介

于洁(第一作者)

● 博士,内蒙古农业大学副教授,硕士研究生导师。

● 主要从事乳酸菌资源开发方面的基础研究,发表70余篇学术论文,其中以第一作者和通讯作者发表SCI论文和EI论文25篇;主持国家自然资金面上项目、青年基金项目等11项科研项目;参编英文学术专著2部,授权发明专利7项,获得软著2项。入选内蒙古自治区“草原英才”工程青年创新人才一层次、内蒙古自治区青年科技英才支持计划,荣获内蒙古科技进步一等奖、内蒙古自然科学奖二等奖、全国高校黄大年式教师团队、神农中华农业科技奖-优秀创新团队奖、长城食品安全科学技术奖、内蒙古自治区优秀硕士和博士论文奖等奖项。

李伟程(第一作者)

● 工学博士,内蒙古农业大学讲师。

● 主要研究方向为乳酸菌群体遗传学和乳酸菌资源开发与利用,发表学术论文50余篇,其中以第一作者在Bioresource Technology(2020)、Food Chemistry(2022)、Food Research International(2022,2篇)和Food Frontiers(2024)等SCI期刊发表学术论文收录13篇,CSCD收录1篇(入选2022年F5000论文名单),授权发明专利3项,软著2项,申请发明专利5项,主持科研项目3项,包括内蒙古自然科学基金青年项目。

徐瑞波(第一作者)

● 内蒙古农业大学农产品加工及贮藏工程博士,2021年12月就职于滁州学院。

● 目前研究方向为微生物资源开发与利用,相关学术成果已发表于iMeta、International Journal Of Biological Macromolecules等期刊。

刘晓晔(第一作者)

● 内蒙古农业大学食品科学与工程专业博士研究生。

● 目前研究方向为乳酸菌资源开发与利用,相关学术成果已发表于iMeta、Journal of Agricultural and Food Chemistry等期刊。

张和平(通讯作者)

● 内蒙古农业大学教授,博士研究生导师,扎根乳酸菌教育和科研事业34年,被誉为“中国益生菌产业的拓荒人”。

● 第十四届全国政协委员、全国先进工作者,长江学者特聘教授、国家杰出青年基金获得者、国家有突出贡献的中青年专家;先后入选国家万人计划科技创新领军人才、国家百千万人才工程、全国农业科研杰出人才。国务院颁发的“政府特殊津贴”获得者。以第一或通讯作者在Nature Microbiology、Nature Communications、Science Bulletin、EBioMedicine、Pharmacological Research、Microbiology Spectrum、Trends in food Science & Technology等杂志发表科研论文567篇,出版专著或参编教材9部,授权发明专利44件。

更多推荐

(▼ 点击跳转)

iMeta | 引用13000+,海普洛斯陈实富发布新版fastp,更快更好地处理FASTQ数据

iMeta | 德国国家肿瘤中心顾祖光发表复杂热图(ComplexHeatmap)可视化方法

1卷1期

1卷2期

1卷3期

1卷4期

2卷1期

2卷2期

2卷3期

2卷4期

3卷1期

2卷2期封底

2卷4期封底

3卷2期

3卷3期

3卷3期封底

期刊简介

“iMeta” 是由威立、肠菌分会和本领域数百千华人科学家合作出版的开放获取期刊,主编由中科院微生物所刘双江研究员和荷兰格罗宁根大学傅静远教授担任。目的是发表所有领域高影响力的研究、方法和综述,重点关注微生物组、生物信息、大数据和多组学等。目标是发表前10%(IF > 20)的高影响力论文。期刊特色包括视频投稿、可重复分析、图片打磨、青年编委、前3年免出版费、50万用户的社交媒体宣传等。2022年2月正式创刊发行!发行后相继被Google Scholar、ESCI、PubMed、DOAJ、Scopus等数据库收录!2024年6月获得首个影响因子23.7,位列全球SCI期刊前千分之五(107/21848),微生物学科2/161,仅低于Nature Reviews,同学科研究类期刊全球第一,中国大陆11/514!

“iMetaOmics” 是“iMeta” 子刊,主编由中国科学院北京生命科学研究院赵方庆研究员和香港中文大学于君教授担任,是定位IF>10的高水平综合期刊,欢迎投稿!

联系我们

iMeta主页:

http://www.imeta.science

姊妹刊iMetaOmics主页:

http://www.imeta.science/imetaomics/

出版社iMeta主页:

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/2770596x

出版社iMetaOmics主页:

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/29969514

iMeta投稿:

https://wiley.atyponrex.com/journal/IMT2

iMetaOmics投稿:

https://wiley.atyponrex.com/journal/IMO2

邮箱:

office@imeta.science

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?