作者:林良胜

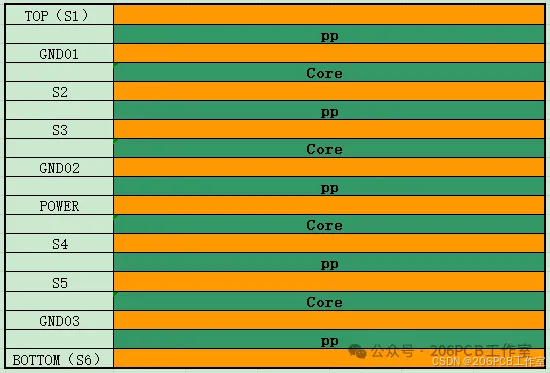

6层板:

6层板:优选方案3,可选方案1,备选方案2、方案4

对于6层板,优先考虑方案3,优先布线层为S2,其次为S1,最后是S3;其布线主电源为第四层,地回流则为第五层,在层厚设计时,应减小P与G2之间的间距(层叠架构要对称,相对应G1与S2的间距也要减小),增大S2与P的间距,以减小电源对S2的影响,以及降低电源平面的阻抗。

方案3:

在成本要求高的时候,可选方案1,布线优先层为S1、S2,其次为S3、S4;方案2与方案1相比,虽保证了电源层与地层的相邻,减小电源平面的阻抗,但S1-S4 ,4个走线层均裸露在外,只有S2有较好的参考平面。

方案1:

方案2:

但在局部或少量信号要求场合较高时,方案4比方案3更合适,方案4能提供极佳的布线层(相邻两层均为GND):S2。

方案4:

8层板:

8层板:优选方案2、方案3,可选方案1,备选方案4、方案5

对于单个电源层的情况下,方案2比方案1少了相邻布线层(第四层),但增加主电源的相邻GND层,只有保证了所有信号层和电源层的相邻层均有地平面,也提供了一个极佳的布线层:S2 ;但代价是牺牲一个信号层,转为GND层使用。

方案1:

方案2:

对于两个电源层的情况下,方案3则是不二之选,方案3兼顾了无相邻层信号层、主电源(P1)与GND层相邻,层压结构对称等优点,但需要尽量避免关键器件与布线放置在底层(S4)。

方案3:

方案4兼顾了无相邻信号层、层压结构对称,但由于主电源距离GND层较远,电源平面阻抗较高,在层厚设计时,应该拉开S2与P1的间距(同理拉开S3与P2的间距),缩小G1与S2的间距(同理缩小G3与S3的间距)。

方案4:

方案5相比方案4,虽然兼顾了主电源与GND层相邻,降低了电源平面的阻抗,但是导致S2与S3信号层相邻,且S4层应该尽量避免关键器件与布线的放置;对于底层关键布线较少,S2与S3信号层相邻之间的串扰可以控制的情况,也可以考虑方案5。

方案5:

10层板:

10层板:优选方案2、方案3,可选方案1、方案4

单个电源层的情况下,首先考虑方案2,其次再考虑方案1,方案2兼顾了无相邻层信号层、主电源与GND层相邻等优点;但方案1具有明显的成本优势,方案1的缺陷也很明显,相邻信号层过多,平行长线难以控制。

方案1:

方案2:

两个电源层的情况下,首先考虑方案3,方案3适合信号布线要求相差不大的场合,此方案兼顾了性能与成本,所以为优选方案,但需要注意的是S2、S3平行长距离布线;在层厚设计上需要注意增大S2与P1之间的间距,增大S4与P2之间的间距,缩小S3与G2的间距。

方案3:

方案4的EMC效果极佳,相比方案3,牺牲了一个布线层,转为GND层使用;在成本要求不高,EMC要求较高,且需采用双电源层的单板,建议采用此方案,优先布线层为:S2、S3。

方案4:

12层板:

12层板:优选方案2、方案3,可选方案1、方案4,备选方案5

单个电源层的情况下,优先选择方案2,方案2具有极好的EMC性能,但需要注意S4上尽量避免关键布线;而方案1则更具性价比,但是方案1的电源平面阻抗较高,且相邻信号层平行长线难控制。

方案1:

方案2:

两个电源层的情况下,优先选择方案3,方案3兼顾了无相邻层信号层、主电源与GND层相邻,层压结构对称等优点;而方案5兼顾了主电源与GND层相邻,但是最大的问题与方案1一致,相邻信号层平行长线难控制。

方案3:

方案5:

方案4的EMC效果极佳,相比方案3,牺牲了一个布线层,转为GND层使用;在成本要求不高,EMC要求较高,且需采用双电源层的单板,建议采用此方案,优先布线层为:S2、S3、S4。

方案4:

对于14层及以上层数的层叠设计,由于其组合多样性,这里便不一一列举,大家可以根据以上的排布原则,加以实际设计情况的分析来进行层叠设计。

以上内容对您有帮助的话,避免您需要时找不到,记得点赞关注收藏哦~后续将持续更新设计理论与操作小技巧!

同学们的毕业PCB设计遇到难题、或者工程师们PCB设计上遇到难题欢迎大家私信或评论交流哦~

5445

5445

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?