1.网络RTK较之前的单基准站RTK以及PPP技术的最大优势:

多个基准站构成的网络确定了这个网络所覆盖区域实时的电离层改正、对流层改正和区域内每个待定地点的相位观测值误差改正。

2.如何理解卫星截止高度角?

在GNSS测量中,为了屏蔽遮挡物(如建筑物、树木等)及多路径效应的影响所设定的蔽遮高度角,低于此角视空域的卫星不予跟踪。GPS测量中默认为15度。

卫星高度角主要是指一个高度限制角,指的是从平面开始朝向空中方向的一个角的大小。

高度截止角主要用来控制接收机接收卫星的颗数,因为通常低角度的卫星信号干扰都会比较大(树木的遮挡等干扰),所以一般要求在进行GPS采集的时候尽量不要使用低角度的卫星。按照国家GPS测量规范,一般的静态测量中高度截止角应选用15°。不过在实际测量中,通常根据周围环境的开阔程度可以自己调整,环境越开阔,高度角可以调得越低,让卫星接收更多;环境越差,周围障碍比较多,可以适当的提高高度角。另外在后处理软件中,也可以更改采用卫星的高度角,所以测量的时候高度角尽量小一点。

3.格网化定位的优势在哪里?

提升了系统的并发用户数量;稳定性提高;获取数据更高效;

4.简单叙述PPP和网络RTK技术的定义和区别:

PPP指的是用户利用一台GNSS接收机的载波相位和测码伪距观测值, 采用高精度的卫星轨道和钟差产品, 并通过模型改正或参数估计的方法精细考虑与卫星端、信号传播路径及接收机端有关误差对定位的影响, 实现高精度定位的一种方法。PPP一般采用非差观测模型, 能同时精确估计测站在ITRF框架下的绝对坐标、接收机钟差以及绝对天顶对流层延迟及其水平梯度、信号传播路径上的电离层延迟等参数。

在一个区域内建立多个(一般为三个或三个以上)的GNSS参考站,对该区域构成网状覆盖,并以这些基准站中的一个或多个为基准计算和发播GNSS改正信息,从而对该地区内的用户进行实时改正的定位方式称为网络RTK。采用网络RTK技术时,需要在一个较大的区域内大体均匀地布设若干个基准站,基准站间的距离可扩大至50-100km,显然流动站到最近的基准站的距离可能大于15km,因此我们利用在流动站周围的几个基准站的观测值和已知的站坐标在解算,这样用户仍有可能获得厘米级的定位精度。

5.线极化天线和圆极化天线是什么,他们的区别在哪里?

天线的极化就是天线所辐射电磁场的矢量空间指向的参数,一般以电场的变化方向为天线的极化方向。顾根据电场方向的不同,天线的极化可以分为:线极化,圆极化和椭圆极化。

线极化就是电场方向在一条线上变化,以地面为参考,当电场方向与地面平行时,成为水平极化,与地平面垂直时,成为垂直极化。

那么圆极化就是,电场方向呈圆形变化,根据电场变化的方向,又可分为左旋圆极化和右旋圆极化。

当电场的运动路径成椭圆时就是椭圆极化。我们可以把圆极化和线极化看作椭圆极化的两种特殊形式。

6.载波相位观测方程和测码伪距观测方程里,对于电离层误差,为何前者是减,后者是加?

对于伪距和相位,电离层延迟并不相同。在离散介质中,载波相位的传播速度与搭载的信号波的传播速度并不同。单一频率的电磁波相位在电离层中的传播速度称“相速”,不同频率的一组电磁波信号作为一个整体在电离层中的传播速度称为“群速”。

而由电离层的色散效应可知,相速要大于群速。相对于真空中的传播速度,群速的滞后量与相速的超前量相同。在GNSS信号传播中将导致信号信息的传播被延迟,载波相位的传播则被提速。

电离层误差是指受电离层影响的距离测量值与卫星至接收机之间的真实几何距离之间的差值。对于载波相位和测码伪距来说,电离层误差的符号是相反的,前者是-,后者是+。

7.相位测量中为何会有钟差这个因素?

对于载波相位,若知道某一瞬间,载波信号在接收机处的相位为,卫星处的相位为

,则原理上,卫地距为:

,而卫星并不能量测相位

,只能通过接收机中的振荡器产生一组与卫星载波的频率及初相完全相同的基准信号(即复制)来进行测量。此时,需要接收机钟与卫星钟保持严格同步,因而有钟差这一因素。

8.伪距和相位观测方程中电离层延迟为何符号不同?

离散介质中,载波相位的传播速度和其搭载的信号波的传播速度是不同的。

单一频率的电磁波相位在电离层中的传播速度称相速;不同频率的一组电磁波信号作为一个整体在电离层中的传播速度称群速。相速要大于群速(公式推得)。相对于真空中的传播速度,群速的滞后量与相速的提前量相同。

在GNSS信号传播中将导致信号信息的传播被延迟,载波相位的传播则被提速,这一现象被成为电离层的色散效应。

9.为何多数接收机厂家所提供数据处理软件中广泛采用了双差观测值?

双差观测值的优点一是常说的消除了卫星钟差和接收机钟差的影响;二是也消除了信号在卫星内部和接收机内部的时延。而由于在相位测量中,信号内部时延一般并不正好是载波波长的整数倍,因而将信号时延吸收到整周模糊度参数N中去后,会破坏N的整数特性,从而使用户在求非差解和单差解时只能求得浮点解,而双差解则仍能求得整数解(固定解)。因而,多数接收机厂家所提供数据处理软件中广泛采用了双差观测值。

10.相对定位使用的求差法的缺点有什么?

与非差法相比,求差法也存在一些缺点,如:

(1)数据的利用率较低。一些好的观测值会因为与之配对的数据出现问题而无法使用。求差次数越多,数据利用率越低。例如,一个双差观测值由4个原始观测值组成,但只要丢失或有一个观测值出问题,其余3个观测值就无法使用。

(2)双差观测值间并不严格独立。若在两个测站上同时对5颗卫星进行同步观测,那么求一次差后,可组成5个单差观测方程。如认为两个测站上的10个观测值是相互独立的,则求单差后产生的5个单差观测值也可视为独立观测值。当选择其中一颗卫星作为基准星,则其余卫星的单差观测值与之相减而产生的4个双差观测值,会由于每个双差观测值中皆含有参考星的单差观测值而使得这些双差观测值有相关性。若不顾及此相关性,仍将其当作独立观测值,从理论上将就不够严密。若顾及,又会增加平差计算的工作量。

(3)解的通用性差。由于与某类用户无直接关联的一些参数已被作为多余参数在求差的过程中被消去,所以数据处理结果难以直接被其他类型的用户所利用。非差法虽然数据处理的工作量大,但由于保留了所有的参数并均已解出,其结果的利用价值较高,可供不同类型的用户使用。

11.线性化的单差观测方程为何坐标差不能简单采用参数重组的方法?

12.GNSS观测方程里关于卫星钟差与接收机钟差符号的问题

在观测方程里,接收机钟差参数为正,卫星钟差参数为负。原因在于:

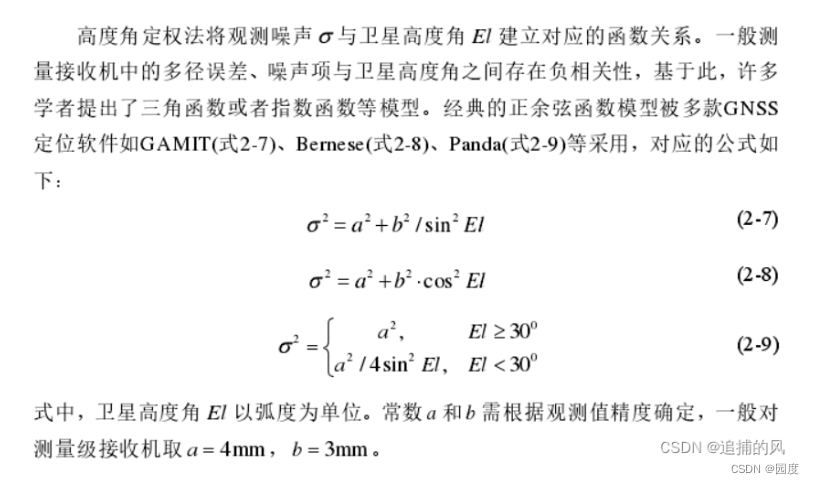

14.随机模型的定权方式-高度角定权。

本文详细介绍了网络RTK技术相较于单基准站RTK和PPP(精密单点定位)的优势,包括实时电离层改正和相位观测值误差改正。此外,解释了卫星截止高度角的作用,用于避免遮挡物和多路径效应的影响。格网化定位提高了系统的用户并发量和稳定性。PPP技术则依赖于高精度的卫星轨道和钟差产品,实现绝对坐标和多种参数的精确估计。同时,文章讨论了线极化和圆极化天线的区别,以及载波相位观测方程与测码伪距观测方程中电离层误差处理的差异。双差观测值在数据处理软件中的广泛应用是因为它可以消除钟差和信号时延影响。相对定位的求差法虽有数据利用率低、相关性和通用性差的缺点,但在特定情况下仍具优势。最后,提到了RTKLIB中的噪声矩阵在量测方程中的作用,以及随机模型的定权方式——高度角定权。

本文详细介绍了网络RTK技术相较于单基准站RTK和PPP(精密单点定位)的优势,包括实时电离层改正和相位观测值误差改正。此外,解释了卫星截止高度角的作用,用于避免遮挡物和多路径效应的影响。格网化定位提高了系统的用户并发量和稳定性。PPP技术则依赖于高精度的卫星轨道和钟差产品,实现绝对坐标和多种参数的精确估计。同时,文章讨论了线极化和圆极化天线的区别,以及载波相位观测方程与测码伪距观测方程中电离层误差处理的差异。双差观测值在数据处理软件中的广泛应用是因为它可以消除钟差和信号时延影响。相对定位的求差法虽有数据利用率低、相关性和通用性差的缺点,但在特定情况下仍具优势。最后,提到了RTKLIB中的噪声矩阵在量测方程中的作用,以及随机模型的定权方式——高度角定权。

1283

1283

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?