需求详解部分(直接复制的文档)

一、功能需求

1、单片机型号

主流的STM32F103系列;

2、联网模组

SIM800C(联网模组),ESP-12S(WIFI模组);

3、电机控制

支持步进与直流电机(集成驱动),支持无刷电机(扩展接口);

其中,直流电机支持PWM调速(带光耦隔离,支持正反转),步进电机支持单极性与双极性。

4、显示

3个LED,6个数码管,支持智能串口屏(UART接口),TFT屏幕(FSMC驱动,8080接口)与OLED屏幕(IIC接口)扩展接口;

5、输入类

支持模拟温度传感器,数字温湿度传感器,热电偶,0-5V输入电压,4-20mA输入电流,按键(机械与触摸);

6、输出类

无源蜂鸣器,继电器,NPN输出,PNP输出;

7、接口

TTL-USB,UART,485,CAN,SPI,IIC,USB,SDIO(TF卡座),IIS;

8、通讯协议

Modbus-RTU,自定义服务器协议,其他协议;

9、其他功能

Flash模块,编码器接口,刹车信号接口,实时时钟(超级电容),扩展接口(排针形式);

10、电源输入

支持7-28V(9v,12v, 24v),支持USB供电,带各种保护功能;

11、调试接口为SWD,支持调整BOOT引脚选择串口下载;

12、支持外部复位。

二、项目流程

三、开发信息

1、开发工具

(1)硬件设计:

原理图:教学使用 OrCAD 16.6

PCB设计:教学使用 PADS 9.5

(2)软件设计:

初始化工具:教学使用 STM32CubeMX 5.6.1

编译软件: 教学使用 MDK5-ARM V5.21a;

2、函数库

ST主推的HAL库;

3、软件框架

单片机模块化编程,方便阅读,修改与移植。

四、开发板获取方式

1、学员自行设计PCB,打板,焊接,调试;

2、用硬件家园的PCB与BOM,打板,焊接,调试;

3、向硬件家园购买。 预计7月底

技术评估部分

一、技术评估

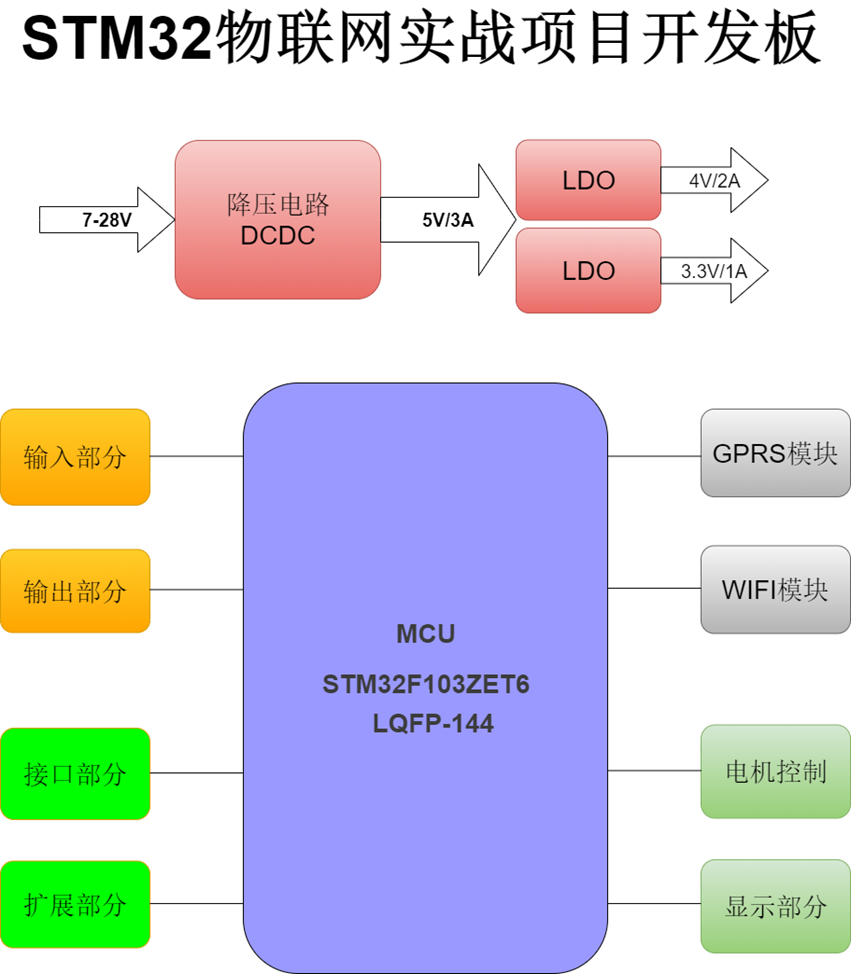

1、开发板由电源(特别需要注意),STM32单片机,GPRS模组,WIFI模组,电机控制部分,屏幕显示部分,输入部分,输出部分,接口部分等组成;

2、电源部分,输入 7-28V 经过 DCDC 降压至 5V 或者 USB 直接作为系统电源给智能串口屏幕、电机供电,再通过 LDO 降压至 4V 给 GPRS 供电,通过 LDO 降压至 3.3V ,给 WIFI 模块,STM32 单片机,接口等电路供电;

3、STM32单片机型号为STM32F103ZET6,LQFP-144封装,512K的Flash,64K的SRAM,丰富的外设可以满足项目要求,同时可以扩展很多GPIO口,方便学员自由扩展,后续也可以跑实时操作系统,进一步深入学习软件设计;

4、电机部分,驱动电压采用系统5V电源,满足学习要求的同时,降低驱动与硬件成本;

5、显示部分,智能串口屏与TFT屏幕,采用小尺寸,例如2.8寸,降低学习成本,也可以自由选择大尺寸的屏幕。

二、系统框图

662

662

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?