《当下的力量》

以下是优化后的《当下的力量》超详细读书笔记,采用结构化框架与可视化呈现方式,结合深度理论解析与实践指南,系统梳理全书核心内容:

一、核心理论体系

(一)人类痛苦的根源

| 维度 | 思维认同模式 | 临在觉醒状态 |

|---|---|---|

| 时间观 | 被困于"心理时间":90%的痛苦源于对过去的反刍(如"我本应该…“)和对未来的投射(如"如果…怎么办”) | 回归"钟表时间":利用时间作为工具(如制定计划),但不陷入心理时间的幻象,活在永恒的"当下" |

| 自我认知 | 认同"小我"(虚假自我):通过思维构建的标签(如"失败者"“受害者”)定义自身,依赖外部认同维持存在感 | 觉醒"本体"(真实存在):意识到自己是观察思维的意识本身,超越标签与评判,体验存在的完整性 |

| 情绪本质 | 情绪是思维的产物:恐惧源于对未来的想象(如失业焦虑),愤怒源于对过去的执着(如被背叛的记忆) | 情绪是身体的信号:觉察情绪的生理反应(如心跳加速、肌肉紧绷),将其转化为临在的能量 |

(二)意识进化路径

- 无意识状态:完全被思维控制,生活在"痛苦之身"的循环中(如长期焦虑、自我批判)

- 半意识状态:开始觉察思维的活动,但仍受其影响(如意识到自己在担忧未来,但无法停止)

- 临在状态:超越思维认同,成为意识的观察者,体验内心的宁静与力量

二、关键概念解析

(一)核心术语对比表

| 概念 | 定义 | 实践意义 |

|---|---|---|

| 小我(Ego) | 由思维构建的虚假身份,通过比较、评判、控制维持存在感,具有脆弱性和不满足感 | 觉察小我的运作模式(如寻求认同、制造冲突),通过临在消解其能量 |

| 痛苦之身(Pain Body) | 积累于潜意识的情绪能量团,通过负面思维和反应模式重复激活(如长期的愤怒、悲伤) | 观察情绪涌现时的身体反应,以旁观者视角接纳而非对抗,切断能量供给 |

| 临在(Presence) | 超越思维的觉知状态,全然专注于当下的体验,是进入本体的关键 | 通过呼吸锚定、身体扫描等练习培养临在能力,逐步瓦解思维认同 |

| 臣服(Surrender) | 接纳当下的事实,停止与现实的对抗,从而释放能量专注于行动 | 面对困境时自问:“此刻我能做什么?”,若无法行动则接纳,若可行动则专注步骤 |

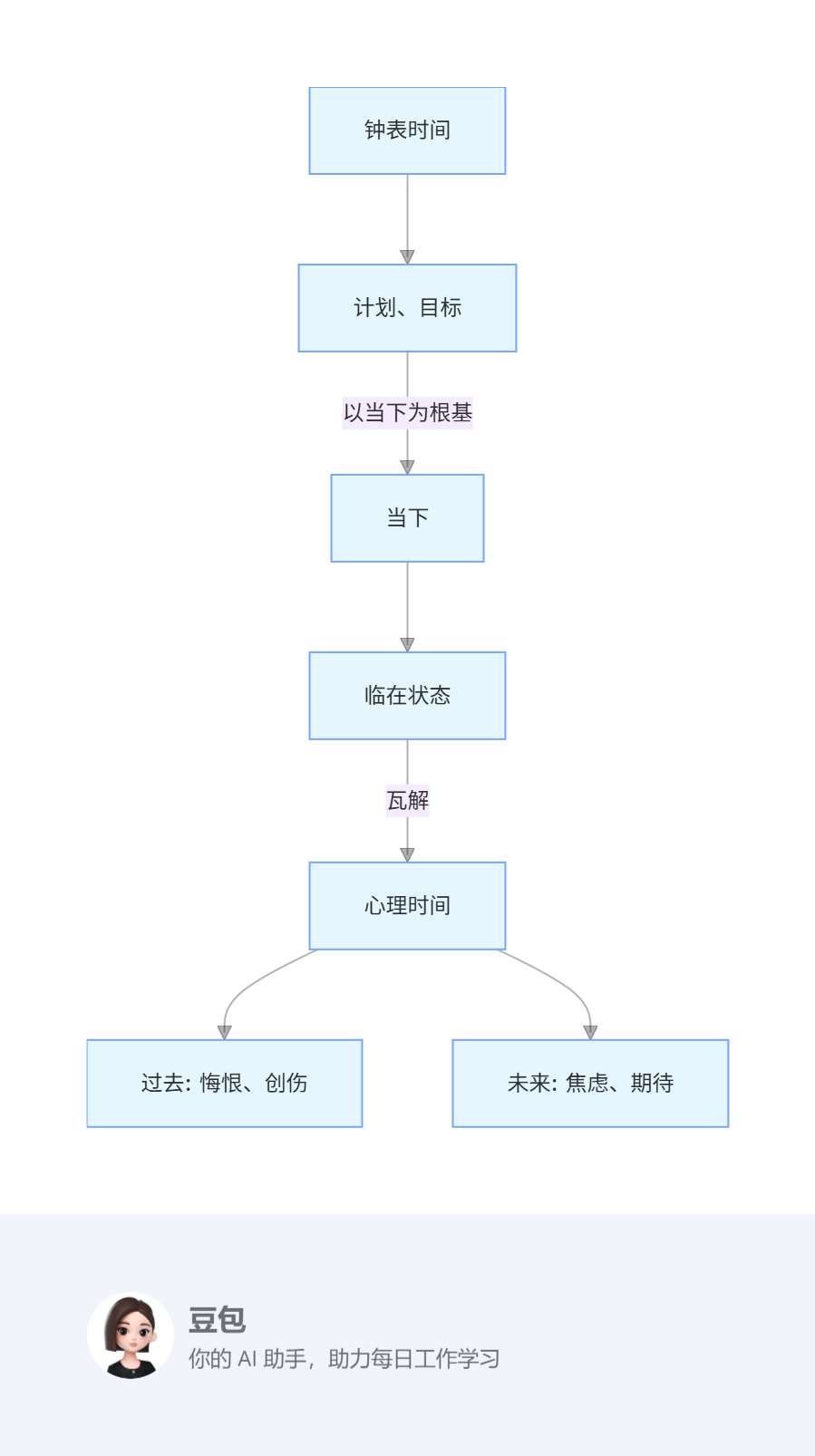

(二)时间悖论模型

graph TD

A[心理时间] --> B[过去: 悔恨、创伤]

A --> C[未来: 焦虑、期待]

D[钟表时间] --> E[计划、目标]

F[当下] --> G[临在状态]

G -->|瓦解| A

E -->|以当下为根基| F

三、实践方法体系

(一)超越思维的四大路径

-

身体锚定法

- 呼吸觉知:专注鼻腔气流温度、腹部起伏,每秒默念"呼-吸",持续3分钟

- 身体扫描:从脚趾到头顶逐步觉察身体感觉,重点关注紧张部位(如肩部、胃部),想象能量流动

-

思维观察术

- 内在对话记录:当负面思维出现时,在笔记本记录"思维内容→情绪反应→身体感受",分析其模式

- 观察者视角:在心里默念"我正在思考",将思维视为天空中的云朵,不评判、不追随

-

自然临在练习

- 凝视练习:每天凝视一棵树/一朵云5分钟,专注其形态、颜色、光影变化,同步自身意识

- 声音冥想:聆听自然声音(如雨声、鸟鸣),不进行任何解读,让声音穿透意识

-

日常觉醒仪式

- 刷牙冥想:感受水流过指尖的清凉,牙膏的味道,将机械动作转化为临在体验

- 行走觉知:散步时专注脚掌与地面的接触,感受每一步的重量变化,切断杂念

(二)进阶技巧:内在身体连接

- 闭眼静坐,将注意力集中在胸部中央

- 感受心脏跳动的节奏,想象能量从心脏扩散至全身

- 逐步扩展感知范围,包括四肢、指尖、头皮

- 保持与内在能量场的连接,持续5-10分钟

四、常见误区与突破

(一)认知陷阱与破解策略

| 误区 | 本质 | 破解方法 |

|---|---|---|

| “开悟是神秘体验” | 认为开悟需要特殊条件或事件,将其神圣化、遥远化 | 认识到开悟是持续临在的能力,通过日常练习积累,如每天3次呼吸锚定 |

| “臣服等于放弃努力” | 将臣服误解为消极认命,逃避责任 | 区分"心理臣服"与"行动专注":接纳现实但不停止行动,如失业时接纳现状并积极求职 |

| “活在当下就是享乐” | 误将当下等同于即时满足,忽视长期目标的价值 | 平衡"存在"与"作为":专注当下行动,同时以未来目标为导向,如工作时全心投入但不执着结果 |

(二)关系中的觉醒实践

-

冲突应对四步法

- 暂停:当情绪爆发时,深呼吸3次,停止对话

- 觉察:感受身体的紧张部位(如喉咙发紧、拳头紧握)

- 接纳:对自己说"此刻我感到愤怒,这是小我的反应"

- 回应:以观察者视角重新对话,如"我注意到我们在讨论时都很激动,或许我们可以换个角度"

-

深度倾听技巧

- 放下预判:不提前构思回应,专注对方的语言、语调、肢体语言

- 反馈确认:用"我听到你说…"重复对方观点,确保理解准确

- 临在空间:在对话间隙保持沉默,让意识自然流动

五、作者核心洞见

(一)时间的本质

- 时间是思维制造的幻象,过去和未来仅存在于大脑中,唯一真实的是当下

- 心理时间是痛苦的根源,钟表时间是生存的工具,需明确区分

(二)意识的层次

- 无意识:完全认同思维,生活在"小我"的故事中

- 有意识:开始觉察思维的活动,但仍受其影响

- 超意识:超越思维认同,成为意识本身,体验本体的宁静

(三)痛苦的转化

- 痛苦是觉醒的契机:当你不再逃避痛苦,而是全然接纳时,痛苦会转化为意识的扩展

- 痛苦之身的瓦解:通过持续的临在练习,情绪能量会逐渐消散,如同阳光驱散黑暗

六、实践效果评估

(一)阶段性成长指标

| 阶段 | 状态特征 | 持续时间 |

|---|---|---|

| 入门期 | 能每天进行1次呼吸锚定练习,觉察到50%的负面思维模式 | 1-2周 |

| 成长期 | 情绪触发频率降低30%,能在冲突中保持临在状态1-2分钟 | 3-6周 |

| 熟练期 | 建立稳定的临在习惯,心理时间减少50%,体验到无条件的内在平静 | 2-3个月 |

(二)日常监测工具

- 情绪日志:记录每日情绪触发事件、身体反应、思维故事及临在回应,分析进步趋势

- 临在计时器:使用手机APP设定每小时提醒,记录每次临在练习的时长与质量

- 能量感知表:每日评估内在能量状态(1-10分),观察练习对能量水平的影响

七、经典案例解析

(一)托利的觉醒之路

- 转折点:29岁时因长期焦虑陷入存在危机,某天突然意识到"如果我无法忍受自己,说明有两个我",从而体验到思维与意识的分离

- 实践方法:通过持续观察思维、连接内在身体,逐步稳定临在状态,最终完成从痛苦到觉醒的转化

(二)职场压力应对案例

- 场景:项目经理面对客户投诉时的焦虑

- 传统反应:陷入"客户会取消合同→项目失败→失业"的思维循环,产生心跳加速、胃部紧缩的生理反应

- 临在回应:

- 暂停手头工作,专注呼吸10秒

- 觉察身体反应,对自己说"此刻我感到焦虑,这是小我的恐惧"

- 切换视角:“我不是这个焦虑的思维,我是能够解决问题的意识”

- 制定行动清单:联系客户道歉→分析问题根源→提出解决方案

- 专注执行步骤,不纠结结果

八、延伸思考

(一)与现代心理学的对话

- 与正念认知疗法(MBCT)的关联:两者都强调觉察与接纳,但《当下的力量》更侧重意识本质的觉醒,而MBCT侧重认知重构

- 与积极心理学的差异:积极心理学关注培养正面情绪,本书强调超越情绪的二元对立,直达本体的宁静

(二)文化视角下的解读

- 东方哲学的呼应:与道家"无为"、佛家"活在当下"思想相通,但更强调个体意识的主动觉醒

- 西方哲学的突破:颠覆笛卡尔"我思故我在"的认知范式,提出"我在故我思"的存在本体论

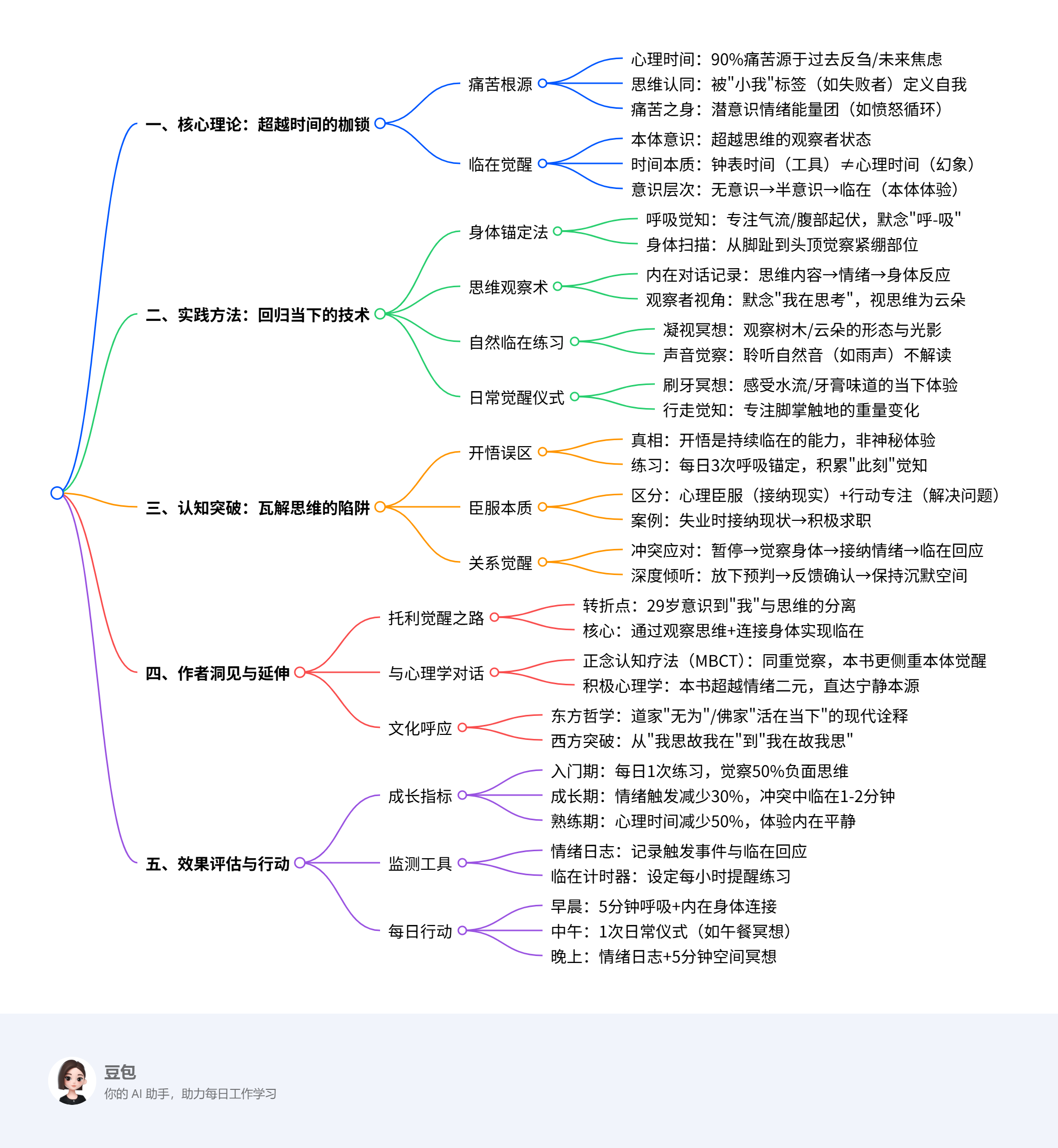

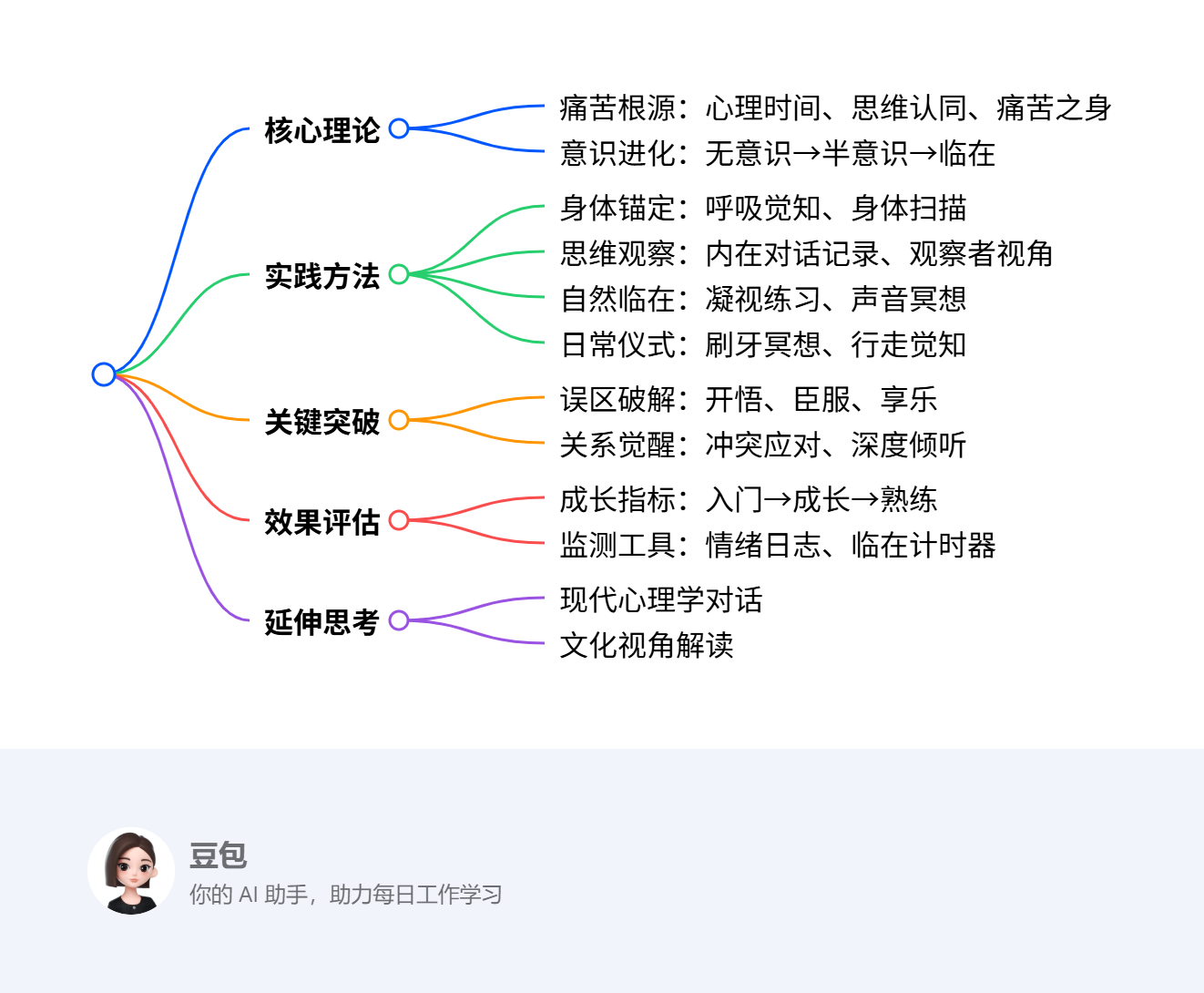

九、思维导图速览

## **核心理论**

- 痛苦根源:心理时间、思维认同、痛苦之身

- 意识进化:无意识→半意识→临在

## **实践方法**

- 身体锚定:呼吸觉知、身体扫描

- 思维观察:内在对话记录、观察者视角

- 自然临在:凝视练习、声音冥想

- 日常仪式:刷牙冥想、行走觉知

## **关键突破**

- 误区破解:开悟、臣服、享乐

- 关系觉醒:冲突应对、深度倾听

## **效果评估**

- 成长指标:入门→成长→熟练

- 监测工具:情绪日志、临在计时器

## **延伸思考**

- 现代心理学对话

- 文化视角解读

十、总结与行动指南

-

每日实践:

- 早晨:5分钟呼吸锚定+内在身体连接

- 中午:1次日常觉醒仪式(如午餐冥想)

- 晚上:情绪日志记录+5分钟空间创造冥想

-

进阶路径:

- 第1个月:专注基础练习,建立临在习惯

- 第2个月:深化关系中的临在实践,应对冲突

- 第3个月:探索内在身体连接,体验本体意识

-

关键提示:

- 避免追求完美:允许自己偶尔陷入思维,重要的是觉察后的回归

- 保持耐心:意识进化是渐进过程,信任内在的转化节奏

- 记录成长:通过日志、录音等方式见证自己的变化

《当下的力量》不仅是一本理论著作,更是一套可操作的意识升级系统。通过持续的临在练习,我们可以逐步瓦解思维的控制,从痛苦的幻象中解脱,体验生命本真的宁静与力量。正如托利所言:“你不是在时间的长河里漂流,你就是承载河流的海洋。”

《当下的力量》超详细读书笔记

核心理论:人类痛苦的根源与意识觉醒

一、痛苦的本质:被思维囚禁的“心理时间”

-

时间观的割裂:

- 心理时间:90%的痛苦源于对过去的悔恨(“我本应该……”)和对未来的焦虑(“如果……怎么办”),思维通过“反刍”与“投射”制造幻象,让人远离真实的“当下”。

- 钟表时间:作为生存工具(如制定计划、规划目标),本质是中性的,但若被思维劫持,便成为痛苦的载体。

-

自我认知的错位:

- “小我”(Ego):由思维构建的虚假身份,依赖标签(如“成功/失败”“受害者/拯救者”)、比较与外界认同维持存在感,具有脆弱性与永不满足性(例:通过他人赞美确认自我价值,一旦否定便陷入崩塌)。

- “本体”(真实存在):超越思维的觉察本质,是“观察思维的意识”,如同一面镜子,不被思维的“影像”定义,体验纯粹的“存在”本身(例:静坐时意识到“我在思考”,而非“我是思考的内容”)。

-

情绪的真相:

- 情绪是思维的“副产品”:恐惧源于对未来的想象(如失业焦虑),愤怒源于对过去的执着(如被背叛的记忆),本质是思维编造的“故事”对身体的刺激。

- 临在视角下的情绪:将情绪视为身体的物理信号(如心跳加速、肌肉紧绷),不陷入思维的“剧情”,单纯觉察能量的流动(例:焦虑时专注腹部起伏,而非推演“失败后的后果”)。

二、意识进化路径:从“无意识”到“临在”

- 无意识状态:完全被思维控制,生活在“痛苦之身”(积累的负面情绪能量团)的循环中,如长期自我批判、焦虑成瘾,行动被“小我”的恐惧与欲望驱动。

- 半意识状态:开始觉察思维的活动(如“我又在担忧未来了”),但仍被其裹挟,陷入“觉察—失控—自责”的反复,如同在“思维的漩涡”中偶尔抬头,但很快又被卷入。

- 临在状态:超越思维认同,成为意识的“观察者”,如旁观者看着思维的“念头”像云朵般飘过,不评判、不追随,体验内心的宁静与力量,此时“小我”的能量逐渐瓦解,痛苦之身失去滋养。

三、临在实践:瓦解思维认同的4大路径

(一)身体锚定:用感官连接当下

- 呼吸觉知:专注鼻腔气流的温度、腹部的起伏,每秒默念“呼—吸”,将注意力从思维拉回身体,持续3分钟(例:通勤时专注呼吸,替代“堵车烦躁”的思维反刍)。

- 身体扫描:闭眼从脚趾到头顶逐部位觉察,重点感受紧张区域(如肩颈、胃部),想象温暖的能量流经僵硬处,用身体的“感受”替代思维的“评判”(例:睡前扫描,释放一天的压力)。

(二)思维观察:做思维的“旁观者”

- 内在对话记录:当负面思维(如“我不够好”)出现时,在笔记本写下“思维内容→情绪反应→身体感受”,例:

分析思维模式(如“灾难化推演”),打破“思维即真相”的幻觉。思维:“这次汇报搞砸了,领导会否定我” 情绪:恐惧、羞耻 身体:手心出汗、喉咙发紧 - 观察者视角:在心里默念“我正在思考‘我很焦虑’”,将思维与“自我”剥离,如同看着孩子哭闹,不介入、不批判,仅觉察“念头在动,而我是不动的观察者”。

(三)自然临在:在万物中锚定当下

- 凝视练习:每天花5分钟凝视一棵树、一朵云或一片落叶,专注其纹理、颜色、光影变化,同步呼吸,让意识与观察对象“合一”,感受“存在”的纯粹(例:办公时抬头看窗外的树,放下“工作进度”的思维,仅体验“树叶在风中摆动”的当下)。

- 声音冥想:聆听自然声音(雨声、鸟鸣、水流),不解读声音的“意义”,让声音穿透意识,如“声音来了又走,而我是容纳声音的空间”,培养对“无意义感”的接纳。

(四)日常觉醒:将机械动作转化为修行

- 刷牙冥想:感受水流过指尖的清凉、牙膏的味道、牙刷与牙齿的摩擦,让原本无意识的动作成为“临在的锚点”,例:“此刻,我在刷牙,感受薄荷的刺激,觉察口腔的每一次触碰”。

- 行走觉知:散步时专注脚掌与地面的接触,感受“抬起—迈出—落地”的重量变化,切断“目的地”的思维,让每一步成为独立的“存在事件”(例:通勤时放慢脚步,专注脚底与路面的互动,替代“赶时间”的焦虑)。

四、关键突破:破解临在实践的3大误区

-

误区1:开悟是神秘体验

- 本质:将“临在”神圣化,认为需要特殊契机(如濒死体验、顿悟时刻),忽视日常练习的积累。

- 破解:临在是持续的“觉察能力”,如每天3次呼吸锚定、吃饭时专注咀嚼,都是在积累“觉醒的能量”,开悟即“无数个当下的临在”编织成的意识状态。

-

误区2:臣服等于放弃努力

- 本质:混淆“心理臣服”与“行动专注”,认为接纳现状就是“躺平”。

- 破解:臣服是“接纳不可改变的事实”(如过去的错误、他人的行为),但不停止“可行动的部分”(如失业时接纳“失去工作”的事实,同时专注“修改简历、投递岗位”),核心是“不与现实对抗,让能量流向建设性行动”。

-

误区3:活在当下就是享乐

- 本质:将“当下”曲解为“即时满足”(如沉迷游戏、暴饮暴食),忽视长期目标的价值。

- 破解:平衡“存在”与“作为”——专注当下行动(如工作时全心投入),但不执着结果(如不纠结“是否能升职”),让目标成为“钟表时间的工具”,而非“心理时间的枷锁”。

五、作者核心洞见:超越时间的存在本质

- 时间是思维的幻象:过去与未来仅存在于大脑的记忆与想象中,唯一真实的是“此刻”,如同电影胶片的每一帧,只有“当下”在放映,而思维总在“回放旧胶片”或“脑补未拍的剧情”。

- 痛苦是觉醒的契机:当你不再逃避痛苦(如焦虑、恐惧),而是以临在的视角“允许其存在”,痛苦会失去“思维故事”的加持,转化为纯粹的能量,如同黑暗在阳光下自然消散——痛苦之身的瓦解,正是意识扩展的开始。

- 你不是“拥有”意识,你就是意识本身:剥离“小我”的标签后,剩下的不是“空无”,而是“本体的丰盛”——一种不依赖外界的宁静与力量,如托利所言:“你不是在时间的长河里漂流,你就是承载河流的海洋。”

六、实践指南:从“知道”到“做到”的行动清单

-

每日3个“临在锚点”:

- 早晨起床前:5分钟呼吸觉知,感受身体与床铺的接触,默念“此刻,我在这里,一切安好”。

- 午间用餐时:专注食物的味道、口感,放下手机,不思考“下午的工作”,仅体验“咀嚼与吞咽”的当下。

- 晚间复盘时:用情绪日志记录当天的“思维触发点”(如“被领导批评时陷入自我否定”),写下“临在回应”(如“我看到自己在恐惧,这是小我的反应,而我是安全的”)。

-

进阶练习:关系中的临在

当与他人冲突时,践行“暂停—觉察—接纳—回应”四步法:- 暂停对话,深呼吸3次,用身体锚定当下(如握紧拳头再松开,感受手掌的触觉)。

- 觉察身体反应(如心跳加速、声音颤抖),不评判“我不该生气”,仅承认“此刻我有情绪”。

- 对自己说:“这是小我的恐惧在作祟,我不需要被思维的故事带走。”

- 以观察者视角回应,如:“我注意到我们在这件事上有分歧,或许可以先听听你的想法?”(而非陷入“对错之争”)。

七、总结:在“当下”中遇见真实的自己

《当下的力量》的核心,是一场从“思维认同”到“意识觉醒”的回归——不是否定思维的作用,而是不再让思维成为“生活的主人”。通过持续的临在练习,我们终将发现:

- 痛苦的根源不在“外界发生了什么”,而在“我们如何用思维解读发生的事”;

- 幸福的钥匙不在“未来的某个目标”,而在“此刻对存在的全然接纳”;

- 真正的自我不在“思维编织的故事”里,而在“超越时间的临在状态”中。

正如书中所言:“你生命的意义,就在‘此刻’的深度中——不是过去,不是未来,而是当下。” 愿我们都能放下对“心理时间”的执着,在每一个呼吸、每一次凝视、每一个“此刻”中,遇见生命本真的宁静与力量。

3406

3406

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?