第8周实验 基于中断/DMA方式的串口通信

一、DMA串口通信与中断

DMA (Direct Memory Access) 是一种数据传输方式,用于实现高速的设备之间的数据传输,而不需要 CPU 的干预。在传统的串口通信中,数据的传输需要 CPU 介入,通过轮询或中断的方式进行数据的收发。而使用 DMA 串口通信,可以通过 DMA 控制器直接进行数据的传输,减轻了 CPU 的负担,提高了数据传输的效率。

DMA 串口通信的流程如下:

- 配置串口通信参数:包括波特率、数据位数、停止位等参数;

- 配置 DMA 控制器:设置 DMA 通道和传输方向(接收或发送);

- 配置 DMA 缓冲区:设置用于数据传输的缓冲区地址和大小;

- 启动 DMA 传输:通过编程方式启动 DMA 传输;

- 在传输完成后,DMA 控制器会触发中断通知 CPU。

中断是一种机制,用于处理异步事件或外部设备的请求。在串口通信中,中断可以用于通知 CPU 数据的传输完成或数据的接收。当 DMA 传输完成时,DMA 控制器会发出中断信号,中断控制器会将中断请求传递给 CPU,CPU 接收到中断请求后会执行相应的中断处理程序。

中断处理程序的流程如下:

- CPU 接收到中断请求后,保存当前的执行现场(包括程序计数器、寄存器等);

- 执行中断处理程序,处理与中断相关的操作,如数据的接收或发送、状态的更新等;

- 中断处理程序执行完毕后,恢复之前保存的执行现场,继续执行被中断的程序。

通过使用 DMA 串口通信和中断,可以实现高效的数据传输和并行处理,提高系统的性能和效率。

二、实验过程

1.设置项目

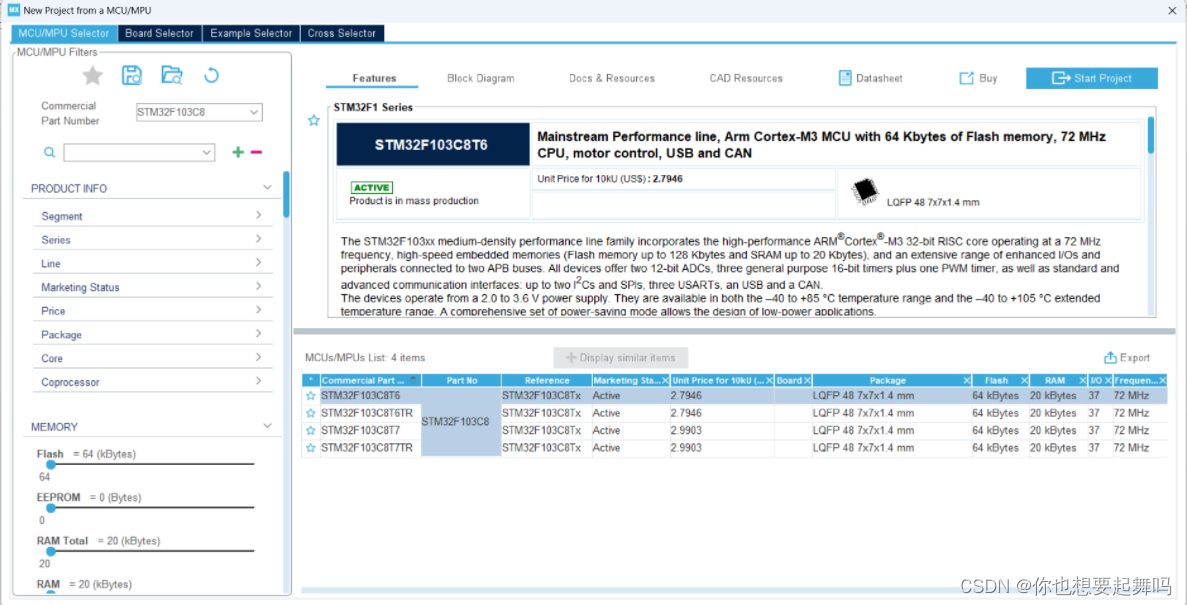

打开STM32CubeMX,创建一个新项目,选择芯片,进入设置

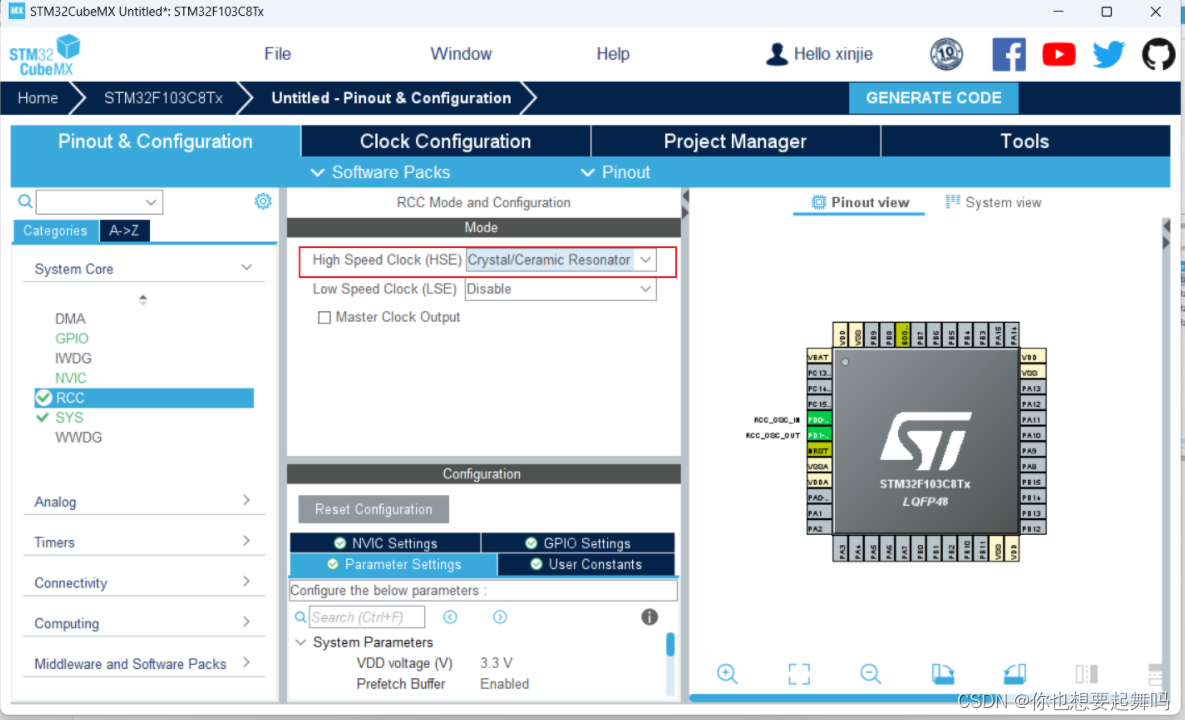

设置RCC

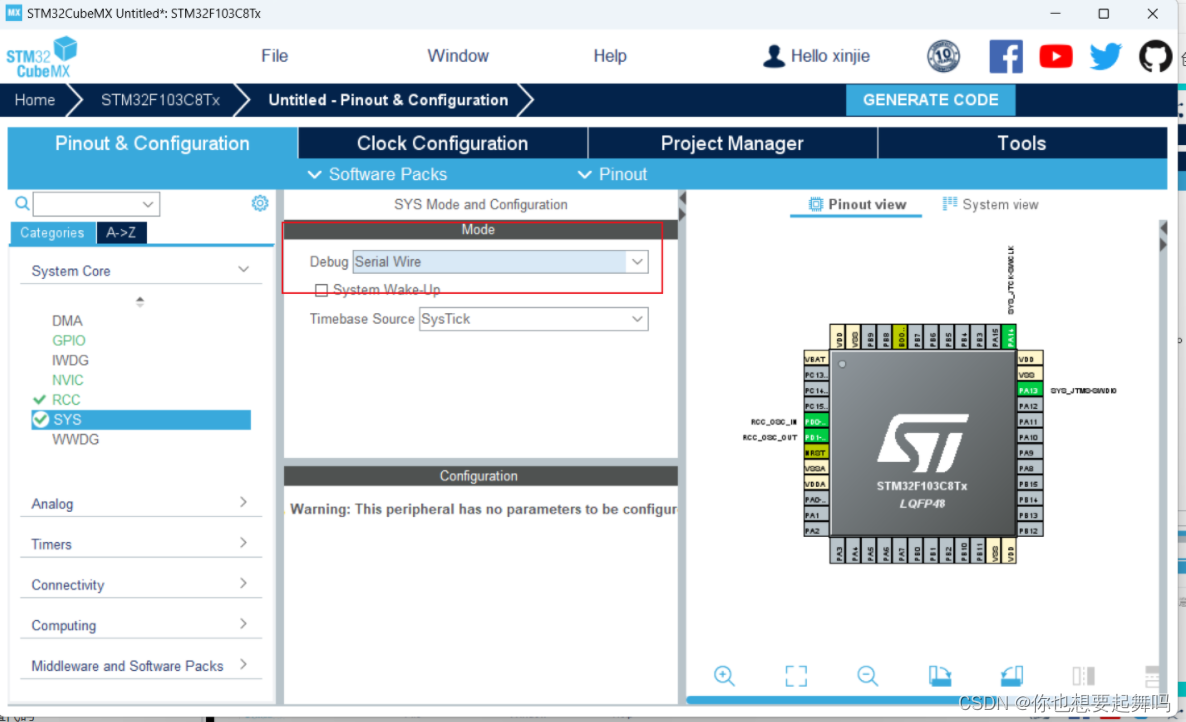

设置SYS

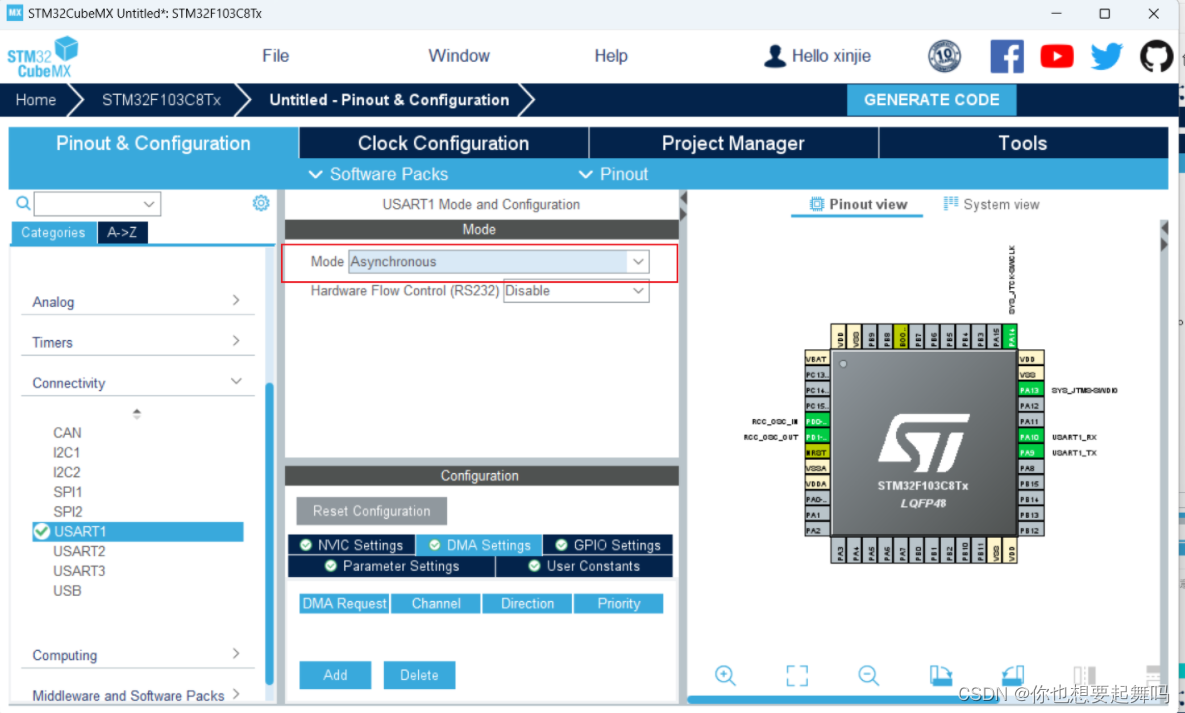

设置USART

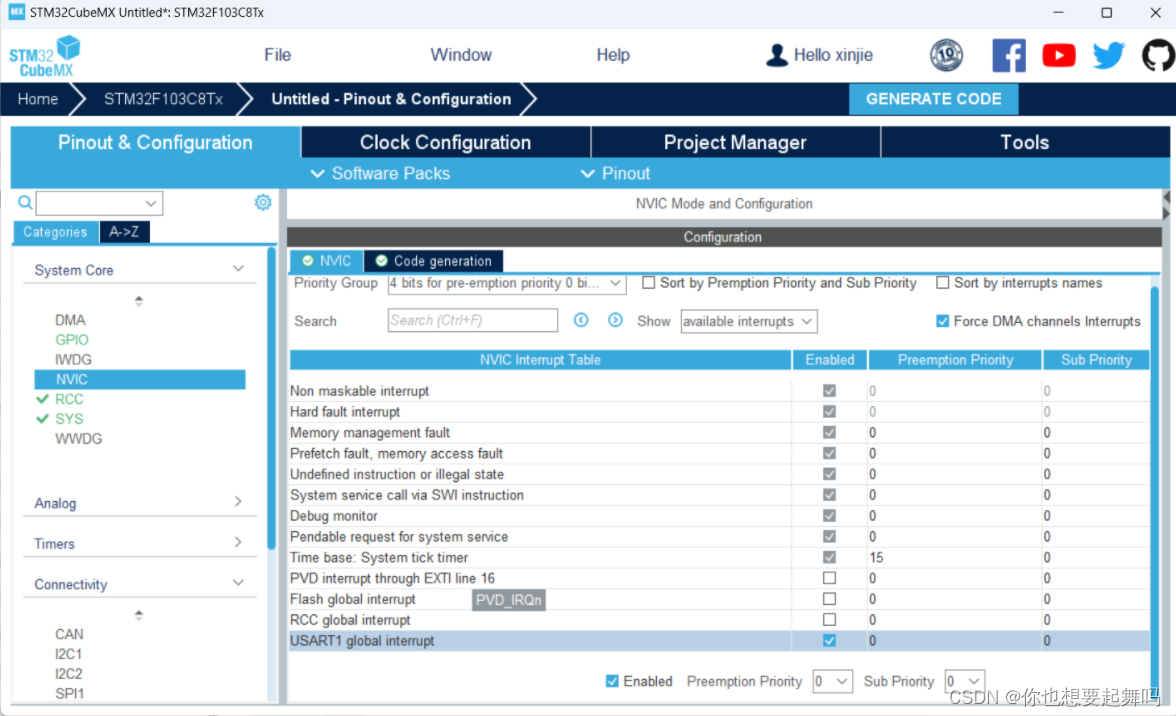

设置NVIC

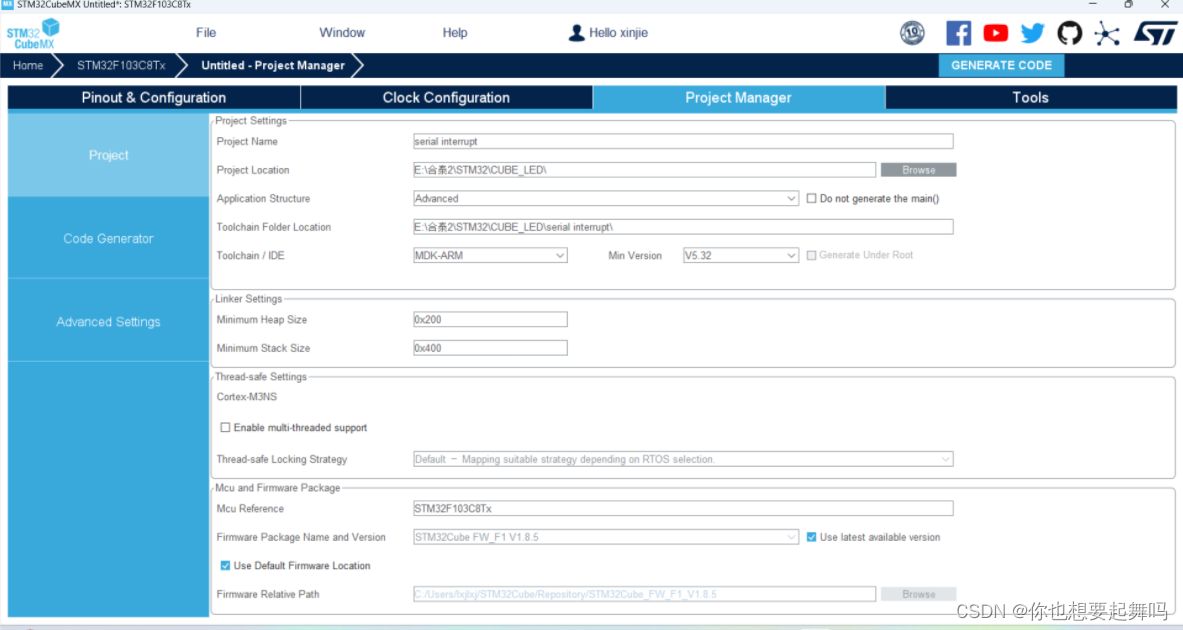

创建项目

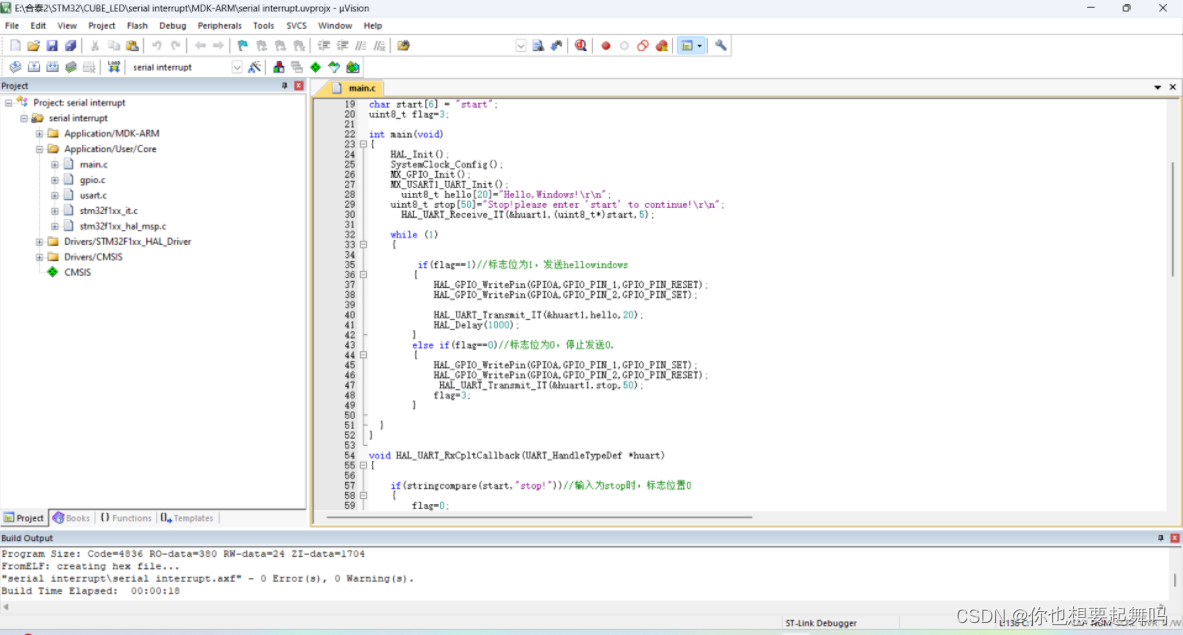

2.keil设置

项目创建完毕,打开项目,点击uzer里面的main.c,修改main.c里面的内容

main.c函数代码如下:

#include “main.h”

#include “usart.h”

#include “gpio.h”

#include <string.h>

void SystemClock_Config(void);

char start[6] = “start”;

char message[]=“hello Windows\r\n”;//输出信息

char tips[]=“CommandError\r\n”;//提示1

char tips1[]=“Start…\r\n”;//提示2

char tips2[]=“Stop…\r\n”;//提示3

int flag=0;//标志 0:停止发送 1.开始发送

int main(void)

{

HAL_Init();

SystemClock_Config();

MX_GPIO_Init();

MX_USART1_UART_Init();

//设置接受中断

HAL_UART_Receive_IT(&huart1, (uint8_t *)&start, 1);

//当flag为1时,每秒发送一次信息

//当flag为0时,停止

while (1)

{

if(flag==1){

//发送信息

HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)&message, strlen(message),0xFFFF);

//延时

HAL_Delay(1000);

}

}

}

int stringcompare(char str1[6],char str2[6])

{

for(uint8_t i = 0 ; i < 6 ; i++)

{

if (str1[i] != str2[i])

return 0;

}

return 1;

}

void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)

{

if(stringcompare(start,"stop!"))//输入为stop时,标志位置0

{

flag=0;

}

else if(stringcompare(start,"start"))//输入为 start时,标志位置1

{

flag=1;

}

//重新设置中断

HAL_UART_Receive_IT(&huart1,(uint8_t*)start,5);

}

/* USER CODE END 4 /

/*

- @brief System Clock Configuration

- @retval None

*/

void SystemClock_Config(void)

{

RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};

RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};

/** Initializes the RCC Oscillators according to the specified parameters

- in the RCC_OscInitTypeDef structure.

/

RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI;

RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;

RCC_OscInitStruct.HSICalibrationValue = RCC_HSICALIBRATION_DEFAULT;

RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_NONE;

if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)

{

Error_Handler();

}

/* Initializes the CPU, AHB and APB buses clocks

*/

RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK

|RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;

RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_HSI;

RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;

RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;

RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;

if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_0) != HAL_OK)

{

Error_Handler();

}

}

/* USER CODE BEGIN 4 */

/* USER CODE END 4 */

/**

- @brief This function is executed in case of error occurrence.

- @retval None

/

void Error_Handler(void)

{

/ USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug /

/ User can add his own implementation to report the HAL error return state /

__disable_irq();

while (1)

{

}

/ USER CODE END Error_Handler_Debug */

}

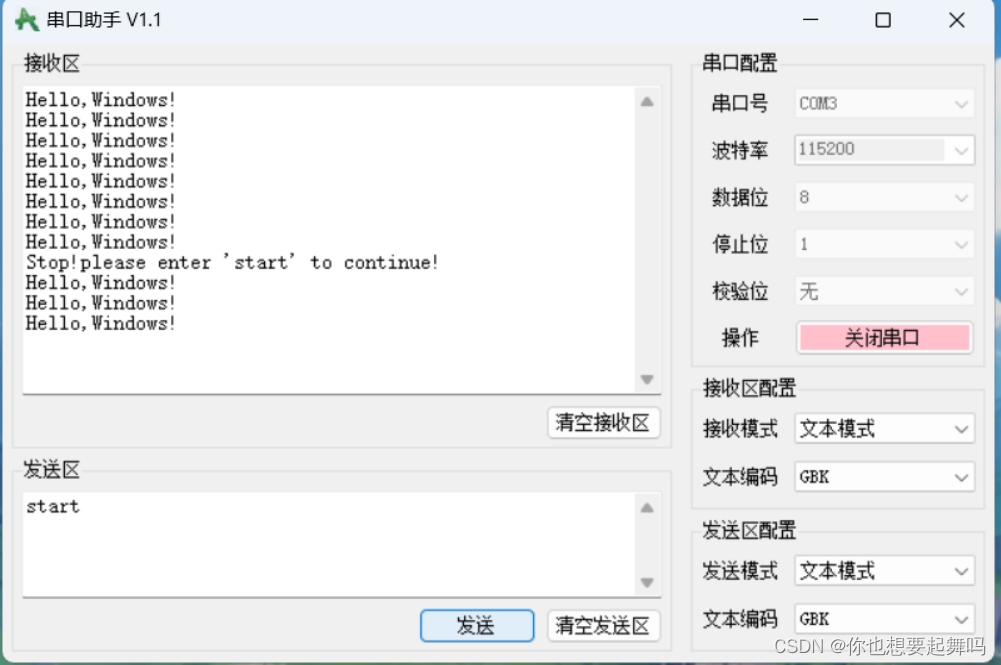

执行结果:

三、实验分析与总结

rn state /

__disable_irq();

while (1)

{

}

/ USER CODE END Error_Handler_Debug */

}

执行结果:

[外链图片转存中…(img-SrbgBOZM-1698929792811)]

三、实验分析与总结

本次实验在上一次实验的基础上,新增加了中断功能,扩展的地方主要就是我们需要发送信息,芯片接收到信息之后反馈信息。难度的话变化不算太大,有上一次的基础这次做来也会容易一些。HAL库的方式确实让整个过程都变得轻松不少。本次实验用字符串来控制接收发送,这也需要注意不能弄错。

9525

9525

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?