中国位于亚洲大陆的东南部,雄踞北太平洋西侧,大陆岸线总长度达18× 10³km 之多。邻近海域陆架宽阔,地形复杂,纵跨温带、副热带和热带三个气候 带,四季交替明显,沿岸径流多变,因而具有独特的区域海洋学特征。

一、自然环境概况

1、地理位置、区划和岸线

中国近海,依传统分为四个海区,即渤海、黄海、东海和南海。前苏联的一些海洋学家,主张将中国近海分为两大海区即东中国海和南中国海。前者包括渤海、黄海和东海,后者即为南海。日本以及西方的一些海洋学家所称的“东中国 海”(East China Sea),则通常仅是指东海而言。我们依习惯提法,仍将中国近海分为四个海区。

(1)渤海

渤海是中国内海。是深入中国大陆的近封闭型的一个浅海。它通过东面的渤海海峡与黄海相沟通;其北、西、南三面均被陆地所包围,即分别邻接辽宁、河北、山东三省和天津市。渤海海峡北起辽东半岛南端的老铁山角(老铁山头),南至山东半岛北端的蓬莱角(登州头),宽度约106 km。

渤海的形状大致呈三角形,凸出的三个角分别对应于辽东湾、渤海湾和莱州湾。北面的辽东湾,位于长兴岛与秦皇岛连线以北。西边的渤海湾和南边的莱州湾,则由黄河三角洲分隔开来。

渤海的总面积为7.7×10⁴ km², 东北至西南的纵长约555km, 东西向的宽 度为346 km, 海区平均水深仅18m, 最深处也只有83m, 位于老铁山水道西侧。

渤海沿岸以粉砂淤泥质海岸占优势,尤以渤海湾与莱州湾为最。黄河口附 近的三角洲海岸,则是比较典型的扇状三角洲海岸。辽东半岛西岸盖平以南,小 凌河至北戴河,鲁北沿岸虎头崖至蓬莱角等几段,属于基岩沙砾质海岸。

(2)黄海

黄海是全部位于大陆架上的一个半封闭的浅海。因古黄河在江苏北部入海 时,携运大量泥沙而来,使水色呈黄褐色,从而得名。

黄海北界辽宁,西傍山东、江苏,东邻朝鲜、韩国,西北边经渤海海峡与渤海 沟通,南面以长江口北岸的启东嘴至济州岛西南角的连线与东海相接,东南面至济州海峡。

习惯上又常将黄海分为南、北二部分,其间以山东半岛的成山角(成山头)至 朝鲜半岛的长山(串)一线为界。北黄海的形状近似为一椭圆形,南黄海则可大 致视为六边形。北黄海东北部有西朝鲜湾,南黄海西侧有胶州湾和海州湾,东岸较重要的海湾有江华湾等。

黄海的面积比渤海大得多,仅北黄海就有7.13×10⁴ km²,已可与渤海相比拟;南黄海的面积更大,为30.9×10⁴ km²,比渤海大3倍多。北黄海平均水深 38m,南黄海平均水深46m,整个黄海总平均水深44 m 。最深处140 m,位于济州岛北侧。

黄海海岸类型复杂。沿山东半岛、辽东半岛和朝鲜半岛,多为基岩沙砾质海岸或港湾式沙质海岸。苏北沿岸至长江口以北以及鸭绿江口附近,则为粉砂淤泥质海岸,

(3)东海

东海位于中国岸线中部的东方,是西太平洋的一个边缘海。东海西有广阔的大陆架,东有深海槽,故兼有浅海和深海的特征。

东海西邻上海市和浙江、福建二省,北界是启东嘴至济州岛西南角的连线。 东北部经朝鲜海峡、对马海峡与日本海相通,分界线一般取为济州岛东端—五岛 列岛—长崎半岛野母崎角的连线。东面以九州岛、琉球群岛和台湾岛连线为界, 与太平洋相邻接。南界至台湾海峡的南端。台湾海峡的北界是福建省海潭岛至 台湾省富贵角的连线,宽约172km 。南界宽约370 km, 其东端止于台湾省南端 的猫鼻头,西端起于闽粤两省交界线,亦有谓起自南澳岛或东山岛(1)。海峡南 北长约333 km, 面积约7.7×10⁴ km2。

东海的总面积为77×10⁴ km², 相当于黄海的2倍,渤海的10倍。平均水深为370m, 最深可达2719 m, 位于台湾省东北方的冲绳海槽中。

东海的西岸,即中国的闽、浙和台湾沿岸,岸线曲折,港口和海湾众多,其中 最大的海湾是杭州湾。海岸类型北部多为侵蚀海岸,但在杭州湾以南至闽江口 以北,也间有港湾淤泥质海岸,这是因沿岸水流搬移的细颗粒泥沙,堆积于隐蔽 的海湾而形成的。南部在27°N 以南,则有红树林海岸,属于生物海岸的一种; 台湾东岸则属于典型的断层海岸,陡崖逼临深海,峭壁高达数百米。东海东岸九 州至琉球、台湾一线,有众多的海峡、水道,与太平洋沟通,其中最重要的是苏澳 -与那国水道、宫古岛-冲绳岛水道以及吐噶喇海峡和大隅海峡。

(4)南海

南海位于中国大陆南方,纵跨热带与亚热带,而以热带海洋性气候为主要特 征。也是中国海疆国界伸展最南之处。虽然有人将其称为亚澳陆间海,但从洲 际和大洋区划上看,它仍属于西太平洋的一个边缘海。原因在于,南海的东边界 经巴士海峡、巴林塘海峡等众多的海峡和水道与太平洋相沟通。其南界是加里曼丹岛和苏门答腊岛,即并不紧接澳洲,而是经卡里马塔海峡及加斯帕海峡与爪 哇海相邻。南海西南面经马六甲海峡与印度洋相通,东南经民都洛海峡、巴拉巴 克海峡与苏禄海相接,西邻中南半岛和马来半岛,北靠中国的广东、广西和海南 三省,东邻菲律宾群岛。海域非常广阔,总面积达35×10⁵ km², 几乎为渤、黄、东 海面积总和的3倍。

南海有许多大海湾,其中最大的是泰国湾(曾名暹罗湾),面积约25×10⁴ km², 位于中南半岛与马来半岛之间,湾口以金瓯角至哥打巴鲁一线为界。其次 是北部湾,面积12.7×10⁴ km², 北临广东、广西,西接越南,其东界是雷州半岛南 端的灯楼角至海南岛西北部的临高角一线,南界为海南岛西南的莺歌海与越南 永灵附近来角的连线。其它较重要的海湾有广州湾,苏比克湾和金兰湾等。

南海的平均水深为1212m, 最深在马尼拉海沟南端,可达5377 m。

南海岸线绵长,曲折多变,形态类型更为复杂,但以各种形式的生物海岸占 优势,如众多的红树林海岸和各种形式的珊瑚礁海岸。珠江口附近属于三角洲 海岸,但以多汊道多岛屿为特色。

2、海底地形、沉积与构造

(1)渤海

在四个海么中,渤海深度最浅,小于30m 的海城近7.2×10⁴ km², 因而海底 地势最为平坦,地形也纹单调。若再细分,可分5部分:

渤海海峡 因有庙岛群岛散布其中,将海峡分为8个主要水道。其中以最北面的老铁山水道最宽(44.5 km)、最深(水深50~65 rri,最深处83 m),是黄海水进入渤海的主要通道。比子束水流急,海底冲刷成“U”形深槽。潮流流出老 铁山水道西北深槽之后,水流分散,流速减小,于是在深槽末端形成六道指状的 水下沙脊,通称“辽东浅滩”。其表面沉积为分选良好的细沙。

辽东湾 是处于两大断裂之间的一个地堑型的拗陷,中部地势平坦,平均水 深不到30m, 最大水深32 m 。河口之外,大多有水下三角洲。由于古辽河河谷 沉溺于海底,形成了一条长约180 km 的水下谷地。湾内沉积物以粗粉砂和细 砂为主,见图12-1。

图12-1渤海、黄海、东海、南海海底沉积物分布

渤海湾和莱州湾是两个凹陷区,地形均平缓而单调。黄河口外有巨大的 水下三角洲发育,因黄河平均每年输沙10⁸ t 以上,使河口沙嘴每年平均向外延 伸2 .5 km 。渤海湾水深一般小于20m, 北部深水区,可达30 m; 有一-条因潮波 作用而形成的水下谷地;沉积物以软泥(粉砂和粘土质)为主。莱州湾绝大部分 水深小于10m, 最深仅为18m; 沉积物以粉沙质占优势;东北部有大片沙质浅滩 与沿岸沙嘴。

中央海盆 是一个近似三角形的海盆,北窄而南宽;水深20~40 m, 为地堑 型凹陷;盆地中心沉积物为分选良好的细沙。

渤海为中、新生代沉降盆地,基底为前寒武纪变质岩,第四纪的沉积厚度约 300~500m。 地壳厚度,中部为29 km, 向四周增加,可达31~34 km 。中生代 之后,几经沉降、断裂、海侵、沉积与上升,才形成了现代的渤海。

(2)黄海

海底地势比东海和南海平坦,但地貌形态却比渤海复杂。最突出的特征有 黄海槽、潮流脊和水下阶地。

黄海槽是自浐州岛经南黄海, 一直伸向北黄海的狭长的水下洼地,深度 60~80 m,自南向北逐渐变浅。洼地东侧地势较陡,西侧则较平缓。黄海槽对 黄海的水文状况影响很大。

所谓潮流脊,是在潮差大、潮流急的海域,冲刷海底沙滩而形成的与潮流平 行的海底地貌形态。在北黄海,从鸭绿江口到大同江口外的海底,有大片的潮流 脊呈东北一西南走向。在南黄海中,更有大型潮流脊群,如以弥港为顶端向外呈 辐射状分布的潮流脊群,其范围相当大,南北长约200 km, 东西宽约90 km, 有 大小沙体70多个。

在北纬38°以南的黄海两侧,还分布着宽广的水下阶地,西侧比较完整,东 侧则受到溺谷切割,在岛间或岛麓,又常出现较深的掘蚀洼地。

黄海的表面沉积物属陆源碎屑物。东部海底沉积物主要来自朝鲜半岛,西 部则是黄河和长江的早期输入物,中部深水区是以泥质为主的细粒沉积物,见图12-1。

北黄海基底主要由前寒武纪变质岩组成,南黄海具有统一的古生代褶皱基 底,新生代有大规模断陷,之后又接受巨厚的沉积,第四纪沉积物厚达300~ 500m。 第四纪以来,随冰期与间冰期交替,海面有多次升降,大约距今6000年, 海面才接近现今的态势。

(3)东海

东海兼有浅海和深海的特征而不同于渤海和黄海,但仍以浅海特征比较显著。

浅海特征中,尤以大陆架宽广最为突出。东海大陆架是世界上最广阔的大 陆架之一,面积可占东海的2/3。东海北部陆架比南部更宽,最大宽度可达 640 km,这样就使东海海底向东南方向下倾。陆架南部的台湾海峡,平均深度 约80 m, 地形较为复杂,最深可达1400m, 中有澎湖列岛和台湾浅滩,浅滩外缘 水深约36m, 最浅处仅8.2m 。东海陆架北部有一巨大的水下三角洲平原, 一直 延伸到黄海的海州湾。从长江口水下三角洲向外,有长江古河道遗迹。

东海又具有半深海特征。大陆坡在陆架东南侧外缘最陡,经短距离直下冲 绳海槽。冲绳海槽呈西南-东北走向,属弧形舟状海槽。剖面为“U”形,两坡陡峭,谷底较平缓,海底有火山喷发形成的海山。

表面沉积自西向东形成与海岸线平行的三个带:近岸细粒沉积物带,中间粗粒沉积物带和外海细粒沉积物带。另外,在济州岛西南有一大片细粒沉积物区 大致呈椭圆形,其中心为粒径甚细的泥质。冲绳海槽底部,沉积物亦为粘土质 泥,见图12-1。

东海地质构造主要是三个隆起带和二个拗陷带。前者为浙闽隆起带、东海 陆架边缘隆褶带和琉球岛弧带;后者为东海陆架拗陷带和冲绳海槽张裂带。海 槽南部地壳厚度较小,仅15 km 。东海陆架边缘隆褶带产生于第三纪,第四纪之 后又几经变化,海面也随之有升有降;晚更新世(第四纪的早期)曾为大陆平原, 而后又逐渐沉没,形成现在的陆架浅海。

(4)南海

南海属于深海。大陆架、大陆坡和深海盆地等形态相当齐全。海底地形的 基本特点是由岸边向海盆中心的阶梯状下降,但突出特征是,南、北坡度缓而东、 西坡度陡。

南海的大陆架,在北部和南部均较宽较缓,且以南部为最,属于堆积型;西部 和东部则属堆积一侵蚀型,陆架较狭较陡,其中又以东部最甚,吕宋岛以西宽度 仅 5 km, 坡度很大。

南海北部的大陆坡由西北向东南逐级下降,在不同深度的台阶上,分布着东 沙、西沙和中沙三大群岛。其中,中沙群岛是一个巨大的水下环礁,有一系列断 断续续的暗沙和浅滩。南海南部的大陆坡较宽广,有南沙群岛和南沙海槽。南 沙群岛是一个海底高原,有星罗棋布的岛屿、沙洲、暗礁、暗沙等。西部的大陆坡 也较宽阔,有明显的阶状平坦面。东部,在吕宋岛以西有北吕宋海槽和马尼拉海 沟。

南海的中央海盆,大致位于中沙和南沙群岛的大陆坡之间,主体是东北向伸 展的深海平原,长约1600 km, 宽约530km 。其北部较浅,平均深度3400 m; 南 部较深,平均深4200m 。深海平原上熹立着一些孤立的水下海山,是由海底火 山喷发而成的火山锥。

在北部大陆架上主要是珠江等带来的陆源沉积物,以泥质为主;外陆架沉积 物主要为沙质。南部大陆架主要为近代粉沙和粘土。中央海盆主要是颗粒极细 的棕色抱球虫软泥和火山灰,近期也发现有锰结核或锰壳(图12-1)。

南海位于欧亚板块、太平洋板块和印度洋-澳大利亚板块交汇之处,构造很 复杂。 一般认为,其中央海盆的洋壳,是在渐新世(第三纪的第三时期)末至中新 世(第三纪的第四时期)初形成的。

3、径流特征

流入中国近海各海区的径流量,彼此相差很悬殊。即使同一海区,在不同季 节,差别也很大。

注入渤海的河流,主要有黄河、海河、滦河和辽河等,年径流总量约888×10*m³ 。 其中黄河平均年径流总量为423×10⁸ m³, 一年之内有桃、伏、秋、凌四 汛。水量以2月最枯,3月最丰,而7~10月径流量可占全年的60%。黄河又以 高含沙量著称于世,平均年输沙量为10.06×10°([3),其中7~10月输沙量占全 年的80%。近年来,由于上、中游干旱以及沿途拦蓄和引水,黄河人海径流量剧 减,1972年内首次出现断流,1996年断流累计133天,1997年断流累计达到226 天。辽河、海河的情况见表12-1。

表12- 1 注入渤、黄、东、南海的主要河流的径流量和输沙量

| 河流 | 注入海区 | 平均年径流量/10⁸m³ | 枯水月份 | 丰水月份 | 平均年输沙量/10⁶t |

| 辽河 海河 黄河 鸭绿江 长江 钱塘江 闽江 韩江 珠江 | 渤海 渤海 渤海 黄海 东海 东海 东海 南海 南海 | 118 154 423 345 941+ 453 662 260 3457.8 | 1~2 2 1~2 4 2 11~12 12~1 12~1 | 7~8 7~8 7~8 8 7 7~8 6~7 6~7 5~6 | 20~25 9 1006 2 486 7 8 7.2 83 |

注入黄海的河流,东岸主要有鸭绿江、大同江和汉江,西岸主要是沂河、灌 河、沭河及苏北灌溉总渠等。长江口虽然位于东海之内,但长江径流对南黄海的 影响却很大,许多研究都认为,长江冲淡水的影响,可达济州岛附近(如图12- 7a)。

长江是中国的第一大河,入海总水量为全国诸河总量的1/3,在世界上跻身 于第四位,它对东海匹让部的影响是极其重要的(图12-7a)。

图12-2 中国近海海面热平衡分布(W/m²)

(a)1月份,(b)7月份

钱塘江、闽江等注人东海的水量也相当大,年径流量都在黄河之上,见表12-1。

中国大陆注入南海的主要河流是珠江和韩江,中南半岛上还有红河、湄公河和湄南河等。这些河流的水量都很充沛,如珠江,若论长度和流域面积,在中国 只占第四位,但就径流量而言,则跃居第二位。

径流量有明显的季节变化,这是注入中国近海的河流的共同特点,但是南方 和北方海区也有差异,例如枯水期和丰水期的差异,北方更甚于南方,变化周期 的长短也不一样,丰水期北方一般要比南方推迟1~2个月。因此,不同河流对 不同海区的环流、水团、理化和生物环境以至水产养殖与渔场变动等等,其影响 也就不尽相同了。

各大河流均携运巨量泥沙入海,这对河口、海岸、海洋沉积等的影响是不言而喻的。特别是黄河口三角洲,岸线平均每年外延150~420 m, 平均每年造陆 23 km²,影响之大更为突出。

4、气候概况

中国近海北起温带,中经副热带,南至热带,气候差异很显著。尤其温带海 域,四季交替非常明显;即使副热带海域,也有相应的季节变化。

(1)渤海和黄海

冬季,在大陆高压和阿留申低压活动影响下,渤、黄海区多偏北大风,平均风速为6~7m/s 。南黄海海面开阔,平均风速增至8~9m/s 。伴随强偏北大风,常有冷空气或寒潮南下,风力可达24.5m/s 以上,在渤海及北黄海沿岸,气温可剧 降10~15℃,间或降大雪,是冬季的主要灾害性天气。寒潮有时能引发风暴潮, 如1969年4月莱州湾增水达2.55 m。春季开始季风交替,偏南风增多,至 6~8月,盛行偏南风,平均风速为4~6m/s。 但遇有出海气旋或台风北上时,风 力也可增至10级24.5~28.4 m/s 以上,又常伴有暴雨,或者引发风暴潮,是夏 季的主要灾害性天气。1972年的3号台风和1985年的9号台风都曾过黄海而 达渤海,造成严重的风灾和潮灾。渤、黄海的大风带,位于辽东湾、渤海海峡至山东半岛成山角一带以及开阔海域的南黄海中部和南部。渤海中、西部的大风(阵 风≥8级)日数平均每年80天左右,渤海海峡达110天,黄海中、南部也可达110天左右。

气温在1月份达最低,渤海平均为-4~0℃,黄海由北至南为-2~8℃,南 北温差可达10℃(6)。最高气温渤海出现于7月,平均为25℃,黄海出现于8月, 为24~27℃。平均年降水量,渤海为500~600 mm 左右,北黄海为600~ 750mm 左右,南黄海可接近1000mm 。雨季在6~8月,降水量可占全年的一 半,甚至多达70%。

渤海和黄海还以多雾著称,渤海在4~7月,黄海在冬、春、夏三季,沿岸均多 雾,尤以7月为最多。多雾区分布于渤海东部、大连至大鹿岛、成山角至青岛、鸭 绿江口以及江华湾至济州岛沿岸。渤海平均每年有20~24个雾日,黄海更多, 又以成山角最甚,平均83天,最多的一年达96天(1),而在1973年7月1日~29 日,竟连续29天有雾(5)。连续雾日的最长记录是青岛,1942年6月29日至8 月4日,共计37天[7]。

渤海海峡有时出现“海市蜃楼”,且以蓬莱居多。黄海偶亦有之,例如在青岛 沿岸即数次出现。

(2)东海

东海纵跨温带和副热带,冬季也受亚洲大陆高压影响,以偏北大风为主,平 均风速可达9~10m/s 。南部海区以东北风为主,特别是台湾海峡,风向较稳定 风速也较大。冬季寒潮南下之时,在冷锋过境之后,常出现6~8级偏北风,并伴有明显降温。冬、春季形成于台湾以东、以北海面的温带气旋,对东海的影响也 很大,常突然出现偏北大风,对航行和捕捞作业造成危害。夏季以偏南风为主, 平均风速仅5~6m/s 。然而,这期间热带气旋却常常取道东海而北上。据统计, 1949—1969年间,有154个热带气旋通过东海,约占中国近海热带气旋总数的 1/4。平均而言,每年还有5~6个台风和强台风通过东海,有的年份多达14个。 以6~9月间最为频繁,春、秋季也间有过境者。台风过境时,可出现风速极值, 如6213号台风过境,香港实测极值风速72.1m/s,1966 年9月5日宫古岛观测 极大风速值达85.3m's(5) 。伴随台风,常有风暴潮,浙江、福建、台湾三省沿岸即 常受灾,1956、1992、1994、1996和1997年浙江沿岸,1969、1994、1996 年福建沿 岸都曾因台风暴潮而造成较大损失。台风若再遇天文大潮,增水更甚,如1990 年18号台风,使温州海洋站增水达2.41m, 最高潮位达6.63m。1996 年的8号 台风,使平潭验潮站出现了千年一遇的特高高潮位。

东海的大风带于浙江沿岸、舟山群岛以及台湾海峡。东海西北部大风的日 数为120~140天,台湾海峡为100~120天,琉球群岛附近仅10~40天。

夏季全海区气温大致为26~29℃,南北差别不大。冬季则不然,冷气团南 下之后,从海洋获得热能而变性,气温明显升高,致使海区南北气温差异多达 14℃。正因为如此,气温年变幅北部可达20℃,南部则仅10℃左右。

东海的年降水量,东、西两侧有明显的差别,西侧平均1000 mm 左右,东侧 可达2200mm 以上。台湾省东北部的基隆,年降水量可达2900 mm 以上,年 降水日数多达214天;琉球群岛的名濑年降水量高达3032 mm, 比西侧的大 陈岛多1倍以上。东海的降水区域随季节有明显变动。冬季在东侧的台湾东北 部及济州岛附近多雨,而西半部少雨;春、夏季台湾东北部的多雨区消失;5月份 琉球群岛多雨,6月份江浙沿海多雨,相继进入“梅雨”期;7月以后至年底,为东海的少雨期,但强热带风暴和台风侵袭时,也会带来暴雨,如坎门于1960年9月 曾记录日降水量达255 mm 之多。

东海也常有海雾,雾期在春、夏两季,以4~5月最多。海区西部及济州岛附 近海域为东海的多雾中心,例如嵊泗至坎门一带,年平均雾日可达53~66天,台 山至三沙一带可超过80天。嵊泗连续雾日曾达18天(1967年5月15日~6月 1日)(5)。东海的东部和东南部则少雾,这显然与黑潮高温水流经有关,因为暖 海面上的底层大气不稳定,不利于海雾的形成和维持。也正因为如此,终年高温 的台湾东岸,全年很少有雾。在台湾海峡中部,因风力较大,也不利于海雾的形 成,如马公,年平均雾日仅3天,然而,在台湾西南部的高雄,雾又较多,年平均雾 日可达34天。

(3)南海

南海位于热带,又属典型的季风气候区。每年9月前后,东北季风到达台湾 海峡,11月至翌年4月,全海区均由东北季风所控制。4月份于马六甲海峡开始出现西南季风,至6月可遍及全海区,而7~8月为最盛期。

南海的大部分海域,东北季风以11月份为最大,多为4~5级,有时也达 6~7级,大风区在南海北部、巴士海峡及南沙群岛以西海域。相对而言,西南季 风风力一般较小,多在4级以下。然而在海南省西部沿岸莺歌海,全年中却以春 风较大,4月份的月平均风速为5.5m/s; 最小在12月,仅3.4 m/s。

年平均大风日数,南海比渤、黄、东海都少,越南近海50天,西沙群岛附近 40天左右,南沙附近40天以下[5]。唯粤东沿岸靠近台湾海峡的区域,大风日数 较多些,有的可达100天。

台风是南海的主要灾害性天气系统,每年平均有10个左右的台风和强热带 风暴活动于南海海域。多时如1964年,达18个,少的如1954年,只有4个。约 有半数台风来自菲律宾以东洋面,其余则为南海内所生成。生成的海域主要在 10°N以北,且以6~9月居多;10~12月,生成区南移至南海中部。台风暴潮是 伴随而来的灾害,从汕头到雷州半岛的广东沿海、越南北部以及菲律宾沿岸等, 是台风暴潮的多发区域。据统计,1949—1980 年广东沿岸遭受的较大的台风暴 潮多达90次,其中1969年3号台风、1979年8号台风和1980年7号台风,都引 发了大风暴潮。1980年7月22日在徐闻登陆的7号台风,激发了中国百年罕 见的特大风暴潮,南渡站潮位高达5.94 m, 湛江港实测增水达4.63m。1993 和 1996年的风暴潮灾也比较严重。

南海海域气温终年很高,7月份高达28℃,即使在隆冬1月份,南海南部仍 达26℃,北部通常不低于15℃。南海年降水量为1000~2000 mm, 有明显的区 域差异。海区北部有干季和雨季之分;前者为11月至翌年3月,降水较少,可比 蒸发量少600mm; 后者为5~10月,降水量超过蒸发量800 mm。海区南部其实 并无真正的“干季”,因为那里全年各月的降水量均超过蒸发量,尤其10月至翌 年1月,真可谓名符其实的雨季,降水量比蒸发量多750mm 左右。南沙群岛的 年降水量可达2200 mm, 年降水日数多达170天。

南海海雾较少,主要出现在北部湾和广东沿岸海域。海口年平均雾日最多, 也只有41天,硒州岛24天,润洲岛19天,其它海区都在15天以下,莺歌海和西 沙群岛几乎全年无雾。南海的雾期为12月至翌年4月,以1~3月为最盛,且有 从东北向西南雾期渐次提前的现象,例如汕头至汕尾在3~4月,硒州岛和涸洲 岛为3月,而海口则提前到1月。

二、海洋水文状况

中国近海的水温、盐度、密度、水色和透明度的分布,既有显著的区域特征, 也有明显的季节变化。这些特征的形成,显然与前面介绍的自然环境有关,和后 面即将介绍的水团环流状况也有内在的联系。

1、海面热平衡状况

鉴于水温分布与海洋热平衡的重要关系,中国科学院海洋研究所、地理研究 所等在70年代就已对中国近海的海面热平衡进行过计算,并出版了相应的图集。80年代结合海温数值预报和温跃层研究,青岛海洋大学和海洋研究所又计 算了中国近海和边缘西北太平洋海域的热量平衡。前后计算结果虽不尽相同 但主要的区域分布特征和时间变化规律,却是比较一致的。

中国近海海面的热量收入的主要分量,是射达海面的太阳总辐射和海一气 间感热的向下输送,但以前者为主,在渤海和北黄海,均占热收入的80%以上, 在秋季几达100%。夏季在黑潮主干区,通过海-气感热交换形式向海洋传输 热量,但充其量不过1%,而春、秋、冬三季,几乎全部来自太阳辐射。南海亦然, 因为那里终年炎热,海气温差几乎为0。

海面失热的主要过程是蒸发惩热和海面育效回辐射。至于海一气间感热的 向上输送,其量不多,且主要在渤、黄海区当秋、冬季水温高于气温时发生,只占 失热总量的6%~7%。相比之下,蒸发耗热在秋、冬季成为失热的主要途径,海 面有效回辐射则为春、夏季的主要失热》量。在黑潮主干区,不论冬夏,蒸发耗 热均最为重要。

正因为蒸发耗热在海面热平衡中占有重要比例,所以中国海海面热平衡分 布图(图12-2),就与蒸发耗热的分布特点非常相似。由图12-2a 可见,冬季 各海区均为海洋失热,而黑潮、对马暖流区域失热大都在400W/m² 以上,最大值 位于东海黑潮流域,可 600 W/m²; 海、黄海、南海大部分以及东海西部近岸 海域,失热均较少。夏李为海面得热最多的季节,除南海中南部为0外,其它海 区均为正值。其中黄海东部和东海东北部为高值区,在朝鲜半岛西南部至济州 岛附近海域,可高达250W/m² 以(图12-2b)。

就全年而言,中国近海海面热通量代数和为负值,这就意味着总效应是海洋失热。然而,中国近海各海区年平均海面水温并未逐年下降,究其原因在于,海区三维全热量平衡中,还有重要的一个分量——热平流——在起作用,这就是强 劲的黑潮暖流不断地向中国海实施平流热输送。每年黑潮输人东海的水量,约 为长江年平均径流量的1000倍,其流入和流出东海的水温差,冬季可达3~ 10℃,通过平流而输入东海的热量之大,显然不能低估。通过巴士海峡和巴林塘 海峡,输入南海的热量亦相当可观。正是这巨额的热平流,大体上抵销了海面的 失热,才使得各海区年平均水温大体不变。

2、水温场、盐度场与密度场

海水的温度、盐度和密度,都随空间和时间而变,可用场函数来分析,也可用 平面或断面上的等值线及其它分析图进行综合分析与描述。

(1)海表层水温分布

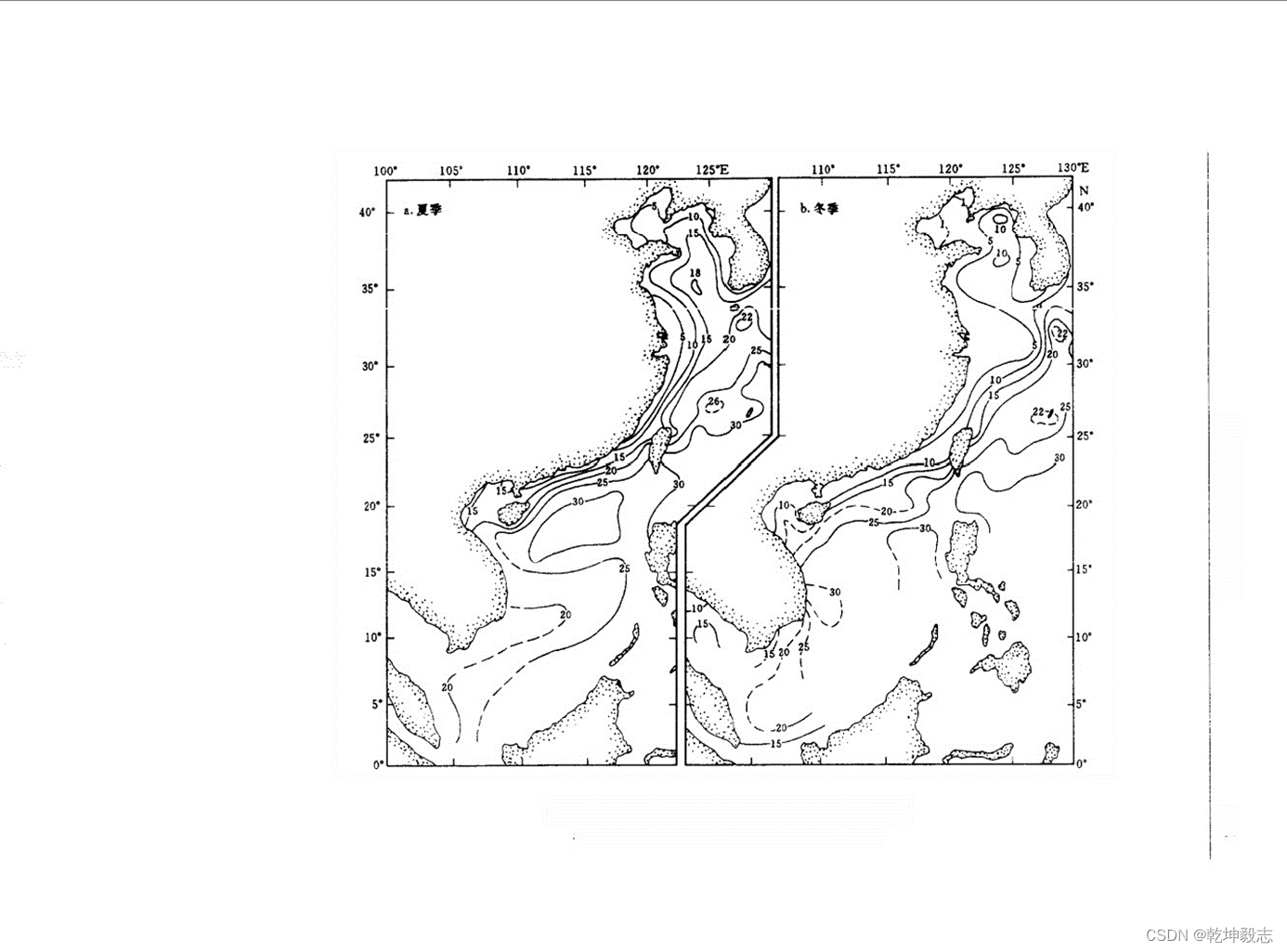

海表层水温是随机变化的,但借助于统计计算,可以得出其平均分布状况, 如图12-3便是多年平均的冬季、夏季海表层水温分布。用该图可以讨论冬、夏 季中国海表层水温分布的一些特征。

由图12 - 3b 显见,南海表层水温高而且分布较均匀;尤其是广阔的中、南部 海域,水温都在24~26℃上下,水平梯度很小。北部近岸海域水温稍低,粤东沿 岸因有来自台湾海峡的低温沿岸流,致使该海域的月平均表层水温可下降到 15℃左右。然而这一带海域表层的年平均水温(22.6℃),仍然比渤、黄、东海高 得多。当然,与南海南部(如邦加岛近海平均为28.6℃)相比,则属于相对低温 区 。

东海表层水温冬季分布的明显特点,是西北低而东南高,致使等温线基本上 都呈西南-东北走向。高温区在黑潮流域,暖水舌轴处水温可高达22~23℃左 右;杭州湾附近却低达5~7℃,长江口外可达5℃以下。大致沿东经124°向北, 有暖水舌指向长江口外,这是台湾暖流水影响的结果。东海东北部也有暖水舌 向北及西北方向伸展,通常即认为这是对马暖流水和黄海暖流水扩展的迹象。 在北伸的台湾暖流水和黄海暖流水暖水舌之间,有明显的冷水舌指向东南,此即 所谓“黄海冷水南侵”的结果(8)。

黄海水温分布的突出特征,是暖水舌从南黄海经北黄海直指渤海海峡,其影 响范围涉及黄海大部分海域。当然,随着纬度的升高和逐渐远离暖水舌根部,水 温也越来越低,即从14℃降到2℃。在东、西两侧,因有冷水沿岸南下,其水温明 显低于同纬度的中部海域的水温。黄海的平均最低水温,分布于北部沿岸至鸭 绿江口一带,为-1~0℃左右,近岸常出现程度不同的冰冻现象。至于黄海的极 端最低水温值,从某些沿岸海洋站的观测记录看,曾经出现低于相应盐度时冰点 温度的过冷却现象。

冬季渤海在四个海区中温度最低,尤以辽东湾最甚;即使渤海中部至海峡附 近相对较高,也不过1~2℃。由于渤海水浅,对气温的响应较快,故1月水温比 2月还低,三大海湾顶部的水温均低于0℃,往往在1~2月出现短期冰盖(详见 §12.2.5)。渤海沿岸海洋站,也曾有关于过冷却水温的测报。

夏季各海区表层水温的分布,比冬季均匀得多。渤海和黄海的大部分海域 均为24~26℃。浅水区或岸边水温较高,连云港和塘沽海洋站曾测报31℃和 33℃。1990年7~8月济州岛西南海域曾出现异常高温。然而,在某些特定海 域,如辽东半岛和山东半岛顶端,却出现明显的低温区;朝鲜西岸低温区更显著, 大同江口附近甚至可低达20℃(图12-3a) 。 东海和南海比渤海、黄海更均匀, 绝大部分海域为28~29℃。南海南部及黑潮进入东海之处曾有高达30℃的报 道,泰国湾表层水温在4月份达最高,为31℃。南海某些海洋站也报道过更高 的水温,如澜洲岛34.4℃,西沙36.8℃等等。与渤海、黄海类似,东海和南海也在某些沿岸海域,如舟山及浙江沿岸、海南岛东部、粤东及越南沿岸等,出现小范 围的低温区,这多是夏季季风等因素所致上升流的影响(§12.4.2),潮汐混合也 对近岸低温区的形成起了不小的作用(§12.3.3)。

(2)水温的铅直向分布

冬半年在偏北向季风的吹掠之下,感热交换和强烈的蒸发,使海洋的失热更加剧,涡动和对流混合的增强,可使这一过程影响到更大的深度。渤、黄海的全部以及东海的大部分浅水海域,混合可直达海底,在深水区也可达100m乃至更深,致使这一上混合层内水温的铅直向分布极为均匀。这种状态维持时间的长短,因海区而异, 一般是由北向南递减。渤海可持续半年多(10~翌年4月),黄海缩短至5个月(12~翌年4月),东海北部4个月(1~4月,图12-4),到东海南部,则只有3个月。

图12-4 东海北部(31°N,127°E)1979年各月水温铅直向分布

南海严格说来并无真正的冬季,所以,这种水温均匀层冬季加深的现象,在其北部海区虽然尚属明显,但远没有上均匀层厚度的区域差异那样突出,更不要说广阔的南海中、南部海域了。即使当北半球隆冬降临之时,这里的上均匀层深度也不大,大约只有50m左右。

春、夏举水温铅真向分布的突出特点,是季节性温跃层的形成和强盛。由于上层的增温、降盐、减密,形成稳定层结,不利于热量的向下输送,故使下层海水仍基本保持了冬季的低温特征,因而在渤、黄、东海的陆架海域,底层大都有令人注目的冷水区。黄海槽内约25m以深至底层,均为冷水盘踞,至盛夏,上层水温高达25~27℃,底层水温在北黄海仍可低于6℃,南黄海也可低于9℃,而且上均匀层、跃层利了均匀层这种三层结构异常醒目(参见图12-23)。渤海春、夏季水温断面亦有类似分布特征,东海深水区则不然,如图12-5为跨越东海黑潮 主流断面的水温和盐度分布,显见在季节性温跃层(约50m) 之下,水温随深度仍有较大的变化,在次表层水之下,又出现第二跃层,直至深层水范围,水温随深度的变化才趋于缓慢。

图12-5 东海黑潮断面1987年6月温盐分布(引自文献[10])

春、夏之交在黄、东海某些海域,还有逆温分布。在济州岛附近及浙江近海 一带,也有“冷中间层”或“暖中间层”出现(图12-6),在南海的海盆深、底层水范围内,水温随深度的增加而略有回升,例如,自 3000m至4000m,水温约上升0.06~0.07℃,这主要是因绝热增温所致。

(3)盐度的分布

关于大洋盐度分布与水量平衡的关系,早已为人们所熟知,黄、东海水平衡问题也已有研究,至于大陆径流、河口冲淡水对海洋盐度分布的影响,更是不言而喻的事实。

渤海的盐度,在四个海区中最低,年平均仅30.0,海区东部至渤海海峡略 高,平均可达31.0,而近岸区域则只有26.0上下。盐度分布的变化,与沿岸水 系的消长关系密切。例如,冬季沿岸水系衰退之际,等盐度线便大致与海岸相平 行;而夏季入海径流增大之时,河口附近大片海域的表层盐度常常低于24.0;在 辽东湾顶,可低于20.0;黄河冲淡水影响则可及渤海中部。

图12-6 黄海和东海5~6月份的“冷中间层”分布

(a) 黄海(33°30'N,125°3'E),1987年6月8日 (b) 东海(29°N,123°30'E),1982年5月9日

黄海表层盐度的分布,既与沿岸流系的盛衰有关,也受黄海暖流及其余脉的 强弱进退所左右。冬季,随着黄海暖流的增强,高盐水舌可一直伸入黄海北部, 盐度可达32.0,济州岛附近最高,可达34.0以上。此季节,也正是鲁北沿岸流、 西朝鲜沿岸流、苏北沿岸流以及“黄海冷水南侵”强盛之际,因而近岸盐度多在31.0以下,鸭绿江口外可低于29.0。至夏季,黄海表层盐度普遍降低,中部大部 分海域降至31.0以下,鸭绿江口外,可降至28.0以下。长江冲淡水不仅影响黄 海西南部,低盐水舌甚至可影响到济州岛附近。

东海表层盐度分布的明显特征是,西北部的低盐与东部至南部的高盐形成 强烈对比,它们之间往往出现梯度相当大的盐度锋;至于锋区的位置和强度的大 小,则取决于长江冲淡水的多寡以及黑潮高盐水的强弱。冬季,长江冲淡水势力 较弱,近岸盐度在31.0以下,黑潮水域则高达34.7以上。锋面在浙闽沿岸与台 湾暖流之间最明显,宽度小而强度大,锋面走向基本与岸线平行。夏季,冲淡水 势力极盛,长江口附近盐度降至4.0~10.0,水舌向东及东北方向伸展甚远,锋 面位置也随水舌相应东移。

南海表层盐度的分布,近岸和外海的区域差异很明显。近岸海域大多受低 盐沿岸水的影响,盐度较低,季节变化较大。例如珠江口附近盐度等值线的分 布,就与珠江冲淡水的扩展方向休戚相关:夏季低盐水舌由偏南向逐渐转东,秋、 冬季则由偏东向渐次转南和西南,洪水年份盐度低至7.0以下。外海深水区表 层盐度的分布,则为季风环流所左右:冬季,来自太平洋的高盐水舌,经巴士海峡 一直向西南伸展;南海中部因东侧补偿流北上,低盐水舌则向东北伸展;夏季,西南季风漂流可使南部的低盐水舌向东北扩展,而把海区北部的高盐水挤向北方。 然而,与东海相比,南海广阔的中、南部海域,盐度分布总的说来还是相当均匀 的,约为32.0~33.6。当然,湄公河等径流冲淡水的扩展,也会使中、西部相应 海域的盐度降低。另外,在粤东、海南岛东北和越南沿岸等上升流区,因下层高 盐水升达海面,则使局部海域表层出现高盐区。

图12-7 渤海、黄海、东海、南海表层盐度分布

a.夏季,b.冬季

南季风漂流可使南部的低盐水舌向东北扩展,而把海区北部的高盐水挤向北方。 然而,与东海相比,南海广阔的中、南部海域,盐度分布总的说来还是相当均匀 的,约为32.0~33.6。当然,湄公河等径流冲淡水的扩展,也会使中、西部相应 海域的盐度降低。另外,在粤东、海南岛东北和越南沿岸等上升流区,因下层高 盐水升达海面,则使局部海域表层出现高盐区。

盐度在铅直方向的分布,浅水海域和深海各有特点。浅水海域盐度的铅直 向分布,类似于水温,也有明显的季节变化,即冬季同性成层,夏季在上、下均匀 层之间有跃层。河口附近因冲淡水盐度很低,密度小,厚度一般不大。长江冲淡 水强盛之时,冲淡水舌可伸展相当远,但厚度一般仅10m左右;冲淡水舌之下则 有外海高盐水楔入。深水海域盐度的铅直向分布,层次较多也较复杂。如图 12-5,最高盐度值出现在次表层内,近35.0;到中层水,盐度则出现一个极小值,低于34.3;中层之下,盐度复又缓慢上升。南海也有类似的分布特点,但是与东海 相比,其中层盐度极小值升高,而次表层盐度极大值降低,并且随着离吕宋海峡向 西向南距离的增加,这种变化也愈趋明显。

(4)密度的分布

由于受水温和盐度的综合作用,中国近海表层的密度,冬季明显大于夏季。 冬季又以渤海中部、北黄海中部、南黄海东部至东海中、北部海域最高,密度超量 可大于25.0。东海南部及南海北部因水温较高,密度超量降到24.0上下;南海 中、南部水温更高,则进一步降到22.0左右。相对于各海区中部的高密水,沿岸 水则密度较低,如莱州湾21.5,长江口至杭州湾一带更低,在15.0以下。

冬季在舟山外海,于50~100 m 等深线之间,形成一个高密度水域,核心部 分密度超量可达25.5以上,其形成与台湾暖流水北上后降温有直接关系。由于 暖流水的盐度明显高于西侧和北面的沿岸水,也略高于其东侧的东海混合水,所 以北上降温之后,便形成了高密度中心区。

夏季,各海区密度普途降低,渤海中部的密度超量降至19.0~20.0,海湾和 河口附近降得更低,最低在东海长江口附近,可低于10.0。

密度的铅直向分布,与海水层结是相应的, 一般是随深度的增加而增大,但 也不排除在特殊海域或特定季节内,会出现特殊的分布。在秋、冬季海面降温增 盐剧烈之时,会导致海水层结不稳定,发生对流混合,最终使对流层内密度分布 均匀,浅水海塘则从表至底完全均匀。春、夏季节,相应于温、盐跃层,也会形成 密度跃层,在滋、黄海和东海北部,季节性的密度跃层,与季节性的水温、盐度跃 层,往往是“生消与共”的。

海洋中等密度面的分布,并非总能与等势面重合,尤其在黑潮等强流海域, 因与地转偏向力相适应,等密度面的倾斜更为突出(图12-8)。

(5)水温和盐度随时间的变化

渤海、黄海和东海的绝大部分都位于温带,四季交替明显,表层水温和盐度随时间的变化,以年周期为主。当然,在不同的海区也各有差异,在其他层次,变 化的情况则更复杂。

由于太阳辐射年周期变化的影响,表层水温的年周期非常明显。图12-9a 为南黄海中部水温年变化过程曲线,它可描述渤海和黄海大部分海域水温变化的主要特点,例如,表层变化近似为正弦曲线形式,但不完全对称。图12-9b,c 分别为东海北部及南海北部的水温过程曲线,虽仍能看出有年周期,但曲线已很不正规,尤其东海北部,扰动更多。对比a,b,c三图,明显看出随着海区所处纬度的降低,水温渐次升高,其中尤以年最低温度值的升高更突出;也正因为如此, 表层水温年较差便随纬度的降低而降低。据统计,渤海年较差一般为23~28℃,有些海域还大于28℃;黄海为16~25℃,东海为14~25℃,南海则大都在10℃以下。南海中、南部海域,不仅表层水温高,而且年过程曲线也不再为一峰一谷,水温1年有2次峰值,分别出现在4~5月和10~11月。作为渤、黄、东海表层水温最高值出现时间的7~8月份,在这里,却为两峰之间的相对低温期,这 一特点由图12-10a看得很清楚。单峰型的北部和双峰型的中、南部海域,大致以17 °N 为界,后者在7~8月水温反而比4~5月有所降低,这既与太阳辐射的年变化有关,更与辐合带这段时间正处于南海中、南部海域的上空导致阴雨连绵有关。

表层之下各层次的水温年变化,比表层复杂得多(图12-9 a、b、c)。过程曲 线多峰多谷,与太阳辐射的年变化特征相差甚远,原因是受内波影响及冷、暖水 入侵的干扰。最高温度出现的时间,逐层推迟, 一般是出现在秋、冬季对流混合 刚达该层之时。

图12~9黄海、东海和南海的温、盐年变化过程曲线

(a) 、(d) 黄海(35°N,124°E),1980年 (b) 、(e)东海(31°N,127°E),1979年(c) 、(f) 南海(20°N,114°E),1980年

图12-10 南海表层水温年变化的类型

(a)与区划(b)(引自文献〔13〕)

中国近海表层盐度的年变化,区域差异较大,可大致分为三种类型:河口浅海 型,外海型及混合型。第一种类型,因受河川径流影响最显著,年较差甚大,如长江 口、珠江口及其附近海域。第二种类型主要受外海水控制,年较差小而盐度值较 高,如黄海中部、东海黑潮区和南海中部等。第三种类型既受到外海水的制约,又 受到近岸水的干扰,如图12-9e, 秋、冬季表层盐度高达34.0以上,是对马暖流水 影响的结果,夏季表层盐度却降到31.5左右,显然受东海陆架混合水扩展及混合 的影响。表层之下盐度的年变化呈现出更为复杂的形态,这是跃层、内波、对流混 合、高盐与低盐水团的消长变化等等各种因素制约与综合作用的结果。

图12-11 渤海、黄海表层水温日变化曲线

表层水温日变化,从热量收入来看,应主要取决于太阳辐射的日周期变化, 如图12-11所示,最高温度出现在午后2时,最低在凌晨4~6时。但是,云和 风以及浅海区潮流的日变化,也常起重要的作用,据统计,在同样的风力下,有云 和无云,日较差有时可差1倍。不同海区不同季节以及不同水层,日变化的特点以及日较差的量值,也有明显的差别,如图12-12a 及表12-2。如果说,在图 12 - 11和图12 - 12a 中,从表层水温日变化尚能明显看出太阳辐射周期的影 响,那么,表层之下这种影响则几乎荡然无存。如图12-12a 中,在15m 及其下 各层,几乎看不出日周期的蛛丝马迹,倒是由于跃层、内波振荡,不仅使其周期变 得复杂,而且变幅也大大超过表层,甚至可为表层的5倍。底层水温的日变化,在黄海冷水团盘踞范围之内, 一般不大,但在冷水团边缘,因冷、暖水互相角逐时 有进退,故变化亦趋复杂(图12-12a)。

图12-12 黄海(33°6.8'N,124°59.5'E)

1987年6月8~9日水温(a)、盐度(b)时间剖面图

表12-2 渤、黄、东海近海区水温日变幅

(△0/℃)平均值

| 水 层 | 月 份 | 渤 海 | 北黄海 | 南黄海 | 东海北部 |

| 0 m | 1~3 4~6 7~9 10~12 | 1.44 2.49 2.06 0.88 | 0.79 2.06 1.95 0.50 | 0.66 1.23 1.09 0.45 | 1.09 1.25 1.29 0.75 |

| 10 m | 1~3 4~6 7~9 10~12 | 0.32 1.70 1.97 0.29 | 0.39 2.66 3.60 0.39 | 0.46 0.72 1.57 0.39 | 0.82 1.21 1.70 0.60 |

| 底层 | 1~3 4~6 7~9 10~12 | 0.31 1.02 1.11 0.26 | 0.36 0.91 1.55 0.49 | 0.34 0.44 0.62 0.31 | 0.49 0.66 0.83 0.56 |

表层盐度的日变化也比温度复杂。近岸因受潮汐影响,常有明显潮周期,即 涨潮时增盐而落潮时降盐。外海表层盐度日变化一般比较小,但规律性也较差。 就季节性而言,夏季日较差最大,约0.3~0.4,春季次之,秋季和冬季最小,在 0.2以下。从海区来看,东海西部沿岸日较差最大,可达4.0 以上,其次为南海 北部沿岸,再次为渤海,然后顺次为东海外海、南海外海,而台湾以东海域日较差 最小,仅0.1左右。

表层之下盐度的日变化, 一般比表层小,但若有跃层存在,则另当别论,因为 内波振荡,不仅使日变化出现复杂的短周期,而且日较差的量值甚至会大大超过 表层(图12-12b 及图12-13)。

3、跃层、内波与细微结构

中国近海各海区内,跃层的种类较多,既有温、盐、密度跃层,也有其它海洋 环境参数的跃层。其中以温跃层最具代表性:既有季节性跃层,也有常年性跃 层,且以季节性跃层最为引人注目。除南海中、南部海域外,浅海季节性跃层在 各海区均较发达,尤其在渤海、黄海和东海陆架区更为强盛。季节性跃层一年一 度的全过程,可分为四个阶段:无跃期、成长期、强盛期和消衰期。东海和南海深 水海域的常年性厥层,深度较大,终年存在,虽然也有一定的季节变化,但不存在 无跃期,而且,相对说来,四季的差别是较小的。

图12-13 南海中部(16°38.1'N,116°21.3'E) 温、盐日变化曲线

(1)渤海和黄海的跃层

都是季节性跃层,尤以温跃层为主。每年11月至翌年3月,渤海水温在铅 直方向上几乎完全均一,即使有垂向梯度,也小于浅海跃层强度的最低标准(一 般取0.2℃/m), 故称为无跃期。渤海的无跃期之长,居四海区之首。黄海次之, 为12月至翌年3月。跃层的成长期,两海区都在4~5月。3月份开始有零星 出现,强度较弱。4月份各海域均有跃层出现,无跃层区退缩至近岸一带,莱州 湾以北、青岛外海至海州湾内,跃层较强,可达0.2~0.3℃/m。5 月份跃层又扩 展、强化,范围趋向稳定,强度大都在0.4~0.5℃/m。6~8 月为温跃层强盛期, 强度大都在1℃/m 以上,分布范围达最大。最大强度如7月份在辽东湾口达 0.7℃/m, 北黄海至青岛外海为0.5~1.1℃/m;8 月,黄海大部为0.6~1.2℃/m, 青岛外海高达1.5℃/m 以上,而渤海北部不再有强跃区中心,南部中心强度值 也明显下降。9月份进入消衰期,范围缩小,强度减弱,其中以渤海最明显,到10 月份已所剩无几。北黄海进入9月后已没有强度大于1.0℃/m 的区域。南黄海 强度也显著减小,山东和苏北沿岸无跃层区开始扩大。10~11月,无跃层区继 续扩大,大于0.4℃/m 的高值区仅存于黄海中部,至12月,则整个渤、黄海域已 无跃层。

温跃层深度和厚度,各阶段内亦有所不同。例如在成长期内,跃层深度逐月 稍有减小,且有随海区水深增加而递增的趋势,渤海为5 m 左右,山东沿岸浅于 10m, 黄海中部则可达10~15 m 。强盛期内深度变化不大,但消衰期内则逐月 递增,在黄海,9月份可达20~30m,10 月超过30m,11 月可达40m 。跃层厚度 在成长期内以渤海最小,多在5 m 以内,黄海则有逐月增长的趋势。在强盛期 内,南黄海东半部大于20m, 最厚可达35 m 。进入消衰期后,跃层厚度逐月递 减,直至消亡。

渤海和黄海的盐度跃层, 一般是较弱的,仅在沿岸河口区较强,但深度和厚 度都不大。

(2)东海和南海的跃层

不仅有季节性跃层,而且有常年性跃层。前者在陆架海域以及深水海域的 上层,受制于太阳辐射、涡动及对流混合作用;后者在深水海域,位于季节性跃层 之下,多是因性质不同的水团叠置而形成的。

相应于渤、黄海的无跃层期,东海和南海的绝大数陆架海域,季节性跃层也 趋消失,虽有零星海域尚存温跃层,强度也很弱,只在南海南部某些区域稍大于 0.1℃/m。4 月份.东海和南海浅水区的温跃层迅速成长,至5月已相当强盛,东 海西北部海域可达0.2~0.4℃/m, 加里曼丹北部西侧陆架区,强度也可大于 0.1℃/m。6~8 月为跃层的强盛期,但跃层的强度却比黄海和渤海小得多。如 浙江外海属高强度区,中心值也只达0.5℃/m, 济州岛西南海域也不过0.6~ 0.7℃/m, 南海南部的高强度区,只不过0.22℃/m 。9 月以后,东海及南海陆架 区的温跃层开始减弱,至10月东海东南部已降到0.2℃/m 以下,西北部较高也 仅为0.2℃/m 左右,南海跃层强度也由南向北递减。

东海季节性跃层的厚度,由成长期至强盛期有逐月增大的趋势。到7月份, 西部近岸小于10m, 东部可达20m 以上,最厚可达50m 。进入消衰期后,厚度 则逐月递减,到11月份,东海大部分海域跃层的厚度减至10m 以内。季节性跃 层的深度,在东海也有随水深增加而递增的趋势,长江冲淡水区小于10m, 东海 东部达20m, 最深可超过30 m。南海跃层的深度和厚度,区域性变化很大。

东海在浙江近岸至台湾海峡一带,春-夏以及秋一冬交接之际,伴随“冷中 间层”和“暖中间层”的出现,还能形成逆温跃层。济州岛附近海域,因不同水系 彼此交汇穿插,屡屡出现双跃层和多跃层的现象,从而形成本海区突出的海洋学 特征之一。图12-14是该海域多级跃层的几种主要类型:阶梯型(a), 冷中间层 型(b), 冷、暖中间层重叠型(c)及多层扰动型(d、e)。

东海和南海中的季节性盐度跃层,比渤海和黄海中的强度大。尤其长江和 珠江等河口海域,汛期泄洪量骤增,冲淡水扩展很远,与其下方潜伏或楔入的外 海高盐水之间,形成强度相当大的盐度跃层。这类盐度跃层的深度和厚度都不 大,但跃层的时、空变化较大。

除了上述的季节性跃层之外,在东海和南海的深水海域,还存在常年性盐度 跃层。如图12-5所示,在200m 层,水温随深度的变化,就比其下或其上的水 层中的变化大得多,盐度的铅直向梯度在该层也出现了极大值。由于它们所处 的深度,已在季节性跃层之下,太阳辐射、涡动及对流混合的季节性变化的影响, 难以直接奏效,所以能终年存在,故称为常年性跃层。它们形成的原因,大多是 性质不同的水团在铅直方向叠置(参见12.3.2),它们的强度一般也不及浅海季 节性跃层。

图12-14 济州岛附近海域的逆温跃层和多级温度跃层现象

(a)32"40.8'N,126°3.1'E,1987,6,8;(b)3252'N,125°35°E,1987,6,8;(c)31°N,127°E,1987,5,29;

(d)3135.7'N,L27*5y.0E,1987,5,31;(e)32°14.4'N,126°58"E,1987,5,31

由于温、盐跃层的形成,也会伴随而形成密度跃层、声速跃层等等。浅海声 速跃层的存在,还有助于浅海表层声道的形成。在东海和南海的深水区,当水深 大于900m 时,由于压力变化对声速的影响变得更显著,可使声速铅直向分布出 现极小值层,此即深水声道轴的所在。

(3)内渡

中国近海区季节性跃层非常强盛,跃层上下海水性质有明显差异,俨然如两 种流体叠置, 一旦有外力扰动,便很容易产生内波。扰动的来源除了风和流之 外,在浅海区潮汐的作用更不容忽视。

图12-12所示黄海南部的温、盐跃层,在一昼夜内有多次起伏,显然这是内 波造成的。粗略分析就可看出准半日周期的迹象,也就是说,与M₂ 分潮的扰动 有关系。此类内波扰动,在渤海、东海和南海都有发现,只是深度和周期不尽相 同。如图12-13,50~75m 水层的温、盐日变化,几乎都对应有6~8小时的周 期,内波所致水质点在铅直方向的位移可达30m 左右;依内波的周期推测,很可 能是由短期周期的潮波所激发的(16)。

图12-15为南黄海及东海北部两个断面上的双跃层及其波状现象。在这一带海域,由于陆架上的近底层冷水与来自外海的热盐性质不同的海水,互相入 侵彼进此退,形成了有趣的双跃层,上、下跃层又都有波状现象。而且,随着海底 向东南下倾,跃层也相应地下斜,从而使海域的温盐分布愈益复杂。内波不仅对海洋大中尺度运动能量的转移以及海洋军事和通讯活动有重大作用,而且对水产养殖也有现实的影响,如黄海北部海洋岛附近海珍品养殖,就常因浅水跃层的内波振荡,导致养殖水层的温度在短时间内的升降激变,酿成栉 孔扇贝和虾夷扇贝大批死亡的灾害。

图12 - 15 南黄海、东海北部海区的双跃层及其波状现象(1987,5,26~6,9)

(a) 南黄海-东海北部断面;(b) 东海北部31°N 断 面 ;(c) 断面及站位

(4)细微结构

由于 CTD 等先进观测仪器的使用,在中国海也发现了铅直向尺度小于以往 常规观测层距的细微结构。各海区的细微结构形式多样,但可大致归纳为两种 类型:阶梯型和不规则忧动型。

阶梯型细微结构,在海洋上层多有发现,如图12-14中的曲线 a, 它们的形 成往往与上层风混合所及深度的变化有关。然而海区中下层也发现有阶梯型结构,如图12-16,其形成原因可能与双扩散对流有关。不规则扰动型细微结构, 在对马暖流及黄海暖流区(图12-17)、台湾暖流区、台湾海峡、巴士海峡及南海 北部等海域,也屡见不鲜。原因是在这些海域,水团与流系复杂,常形成各种态 势的锋面结构,温盐性质不同的水体彼此交汇,互相入侵交错,有助于形成不规则的扰动型细微结构。

图12-16 东海黑潮区(29°24'N,127°48'E)中、下层水温的阶梯型结构(1987,6,6)

4、水色、透明度和声速的分布与变化

在描述海水的光学性质时,水色和透明度是久已应用的基本参量。然而以 往的观测只在白天目测,所以资料的数量和质量,均远不如水温和盐度。就海区而言,渤、黄、东海尚能积累20余年的资料,南海的水色、透明度观测资料,无论 从时间还是空间看,其连续性都逊色得多。

(1)水色的分布和变化

渤海的水色号码之大,平均而言居四个海区之首,冬季尤甚(图12-18b),仅渤海海峡至海区中部一带小于16号,最小的水色号码也不低于12号,在三个海湾,水色号码均大于18号。夏季由于跃层强盛,铅直向混合受限,水色号码普遍减小,10号水色等值线包络了渤海中部的广阔海域。黄河口外,因受冲淡水影响,水色等值线的舌状分布相当明显(图12-18a)。

黄海的水色分布,冬、夏差异也较大,冬季水色号码普遍大于夏季。例如,在黄海大部海域夏季水色号码为5~8,而冬季为7~10。在南黄海至东海西北部, 特别是长江口外海,无论冬夏均为高浊度水域,夏季10号水色等值线可东伸至 123°E,冬季东伸更远,几达126°E。

东海西部和北部,水色的空间分布和时间变化,都比较复杂。原因是这些海 域内,台湾暖流、对马暖流、黄海暖流、黄海南下冷水、长江冲淡水、浙闽沿岸流等,都有明显的季节变化和空间变化,所形成的水色锋也随之有时、空变异。长江冲淡水的扩展,显然是相应的邻近海域水色号码大的主要原因。东海的东南部海域,水色均匀而号码小,在黑潮附近海区,仅3号上下,其季节变化也较其海 域小得多。

(2)透明度的分布和变化

图12-18 渤海、黄海、东海水色的分布

a. 夏季,b.冬季

中国近海透明度的分布,与水色的分布有某些对应关系,例如,渤海最低,黑 潮海域最高,水色锋区与透明度锋的对应等等,因而在水团环流分析、渔情预报 及渔场分析叶,同详受到人们的重视。

冬季,在潮海三大海湾内,海水透明度大都小于1 m, 只在靠近渤海海峡处 才增至2~3m 。夏季透明度增大,8月份渤海海峡可达8~10m 。10 m 的等值 线包络了北黄海的绝大部分海域,并且呈舌状伸向渤海。在辽南及朝鲜沿岸,透 明度锋比较明显,在蒸北外海,透明度空间变化也相当明显,且涉及海域较宽广。 南黄海中部,无论冬夏透明度均较高,特别是在夏季,因海水稳定成层,透明度更 高,可达16~18n (图12- 19)。

东海海水透明度的分布,有明显的区域特征。黑潮区终年为高透明度海域, 无论冬夏都不低于20m。1987 年6月在27°25'N,127°50'E附近,曾测得高达 42 m 的透明度。东海西北部及西部海域,透明度的季节变化较大,例如,长江口 外,2月份5m 透明度等值线可东伸至126°E, 而夏季则西缩至122°E 附近。相 应地,透明度锋区也西移,沪、浙外海,西移更明显。在对马暖流海域和台湾海 峡,透明度分布不仅有季节变化,而且由于流系复杂,交混强烈,故常有高、低透 明度间杂零乱分布的现象。

图12-19 渤海、黄海、东海、南海透明度的分布

a. 夏季,b. 冬季

南海东部和中部海域,透明度的季节变化较小,无论冬夏均在25~30 m 左 右。其他海域季节变化较明显,特别是北部陆架海域季节变化较大,冬季均低于 15m, 夏季则大于25m, 有时也可达30 m。

(3)声速和声道的分布与变化

中国近海声速的平面分布,主要取决于水温的分布,在河口区域取决于盐度 的分布。大部分海域的声速分布,与水温有类似的规律,即冬季最低,春季逐月 增大,夏季达最高,秋季又回落。

渤、黄、东海声速的铅直向分布,有明显的季节变化。冬季主要为表面声道 型,春、夏季主要为表面反声道型,秋季主要为水下反声道型。在1000 m 以深 的海区,常年为水下声道型,其他海区则在上述季节性特征主导下,还表现出显 著的区域特征。如2月份在秦皇岛、烟台、青岛近海存在铅直均匀型;东海在 100~1000m 等深线间海区则主要为水下反声道型;5月份在黄海中部至29°N 海区存在水下声道;8月份在黄海中部、济州岛以南有小范围水下声道型分布, 江浙外海、舟山群岛附近还有小范围水下反声道型分布;11月份在渤海、黄海和 东海沿岸、长江口至济州岛间出现表面声道型分布等等。

表面声道的时、空分布特点是:冬季几乎遍及整个渤、黄、东海,厚度一般为 25m 左右,黄海中部最大,可达50m 以深;春季在江浙沿岸、琉球群岛西侧,厚 度25m 左右;夏季分布在舟山群岛附近、台湾海峡南部和江浙外海,厚度不超过 25 m;秋季复又遍及整个海区,厚度一般为25m, 济州岛以南最大,可达50 m 以 深。

水下声道的分布特点是:秋、冬季主要在东海深于1000m 的海区,声道轴 即位于1000m 左右;春季在黄海中部至29°N 海区也有水下声道,声道轴深度 为25~50m, 深水区声道轴在800~1000 m; 夏季在黄海中部、济州岛以南,声 道轴深约40~50m, 深水区则在1000m 左右。

5、海冰的分布与变化

中国近海的海冰,仅在冬季出现于渤海和北黄海沿岸。在某些河口附近,也 有少量的河冰。山东半岛的黄海沿岸,除个别深入陆地的海湾外, 一般都不结冰。 从冰龄看,都是一年(一冬)冰。海冰的盐度在各海(湾)区的平均值为4.29~ 12.99,绝大多数介于5.0~9.0,与大洋海冰差不多。但近岸的测值普遍低于同海 域海上冰的盐度观测值,有记录的极大、极小值分别为1.53和16.86。海冰的密 度平均值为(7.7~8.7)×10²kg/m³, 观测的极大、极小值分别为9.25×10²kg/m³ 和6.1×10²kg/m³ 。海冰的温度,裸冰表面接近于或稍低于当地气温,观测结果为 -1.2~-6.8℃,冰底的温度则接近于水温。由于地理位置的不同和气象条件等 的影响,中国海冰的冰期、冰情等,还有明显的区域差异和时间变化。

(1)冰期及其区域变化

在中国海区,初冬第一次出现海冰的日期,称为该海域的初冰日,而翌年初春海冰最后消失的日期,称为对应海域的终冰日。初冰日与终冰日间隔的天数, 称为结冰期或总冰期,简称冰期。依海冰及其与航运交通和海上生产的关系,又 将冰期划分为初冰期、盛冰期和终冰期3个阶段,其分界分别是盛冰日和融冰 日。所谓盛冰日是第一 次连续3天整个能见海面面积的80%或更多被海冰覆 盖,并且这3天连续出现厚度为15~30 cm 的薄冰。所谓融冰日是,在冰期中最 后一次冰量连续3天大于或等于8,且连续3天出现薄冰时,该3天最后一天的日期。

辽东湾的初冰日最早,一般在11月中旬,鲅鱼圈曾提前到11月3日。终冰 日最晚, 一般在3月下旬,鲅鱼圈曾迟至4月7日。冰期之长,居中国结冰各海 域的第一位(图12-20)。辽东湾内的冰期,也有区域差异。在北部是东岸冰期 (鲅鱼圈124天)比西岸(葫芦岛97天)长,而在海湾南部,却是西岸(秦皇岛107 天)比东岸(长兴岛66天)长。莱州湾的冰期最短,如龙口每年平均仅63 天,最 长的记录也只有97天。黄海北部的冰期,各地差异较大,如大鹿岛平均长达 123天,而小长山平均只有50天(18)。渤海湾的冰期短于辽东湾,而略长于莱州湾(图12--20)。

沿岸固定冰,主要出现于辽东湾,冰期一般为60~70天。海湾北部可更长,如盖平角至小凌河口,12月初至翌年2月底为固定冰期。营口平均每年为119 天,最长曾达127天。固定冰的宽度,可达2~8 km。

需要说明的是,即使在冰期之内,由于天气转暖海冰融化,或因受潮、浪、风、 流作用而漂移他处,也可使能见海域内观测不到海冰,从而出现“无冰日”。在冰 期内无冰日数最多的海域是渤海湾,可占52%,莱州湾约33%,黄海北部为 13%,辽东湾最少,仅12%。 一般而言,中国北部沿海在固定冰期内,无固定冰 日数也会占到20%,个别海区甚至占50%以上。这表明,某些海区的固定冰也没有长期“固定”,而是容易变成流冰。其原因在于,中国近海结冰海区气温不是太低,冰的厚度不很大,而气温的变化,潮位的涨落和海浪的起伏,则会使固定冰脱离海岸或海底而随风或流漂移。

冰期之内出现无冰日,是与“返冻”现象相伴而生的。这就是在海区的冰情 显著减轻或能见海域内无冰之后,由于强冷空气侵袭、降雪或严重低温,海上会 再次出现较大范围的结冰甚至封冻。莱州湾由于地理位置偏南,气温回升较早, 2月上旬末或中旬初海冰即可开始融化。然而,此时水温仍处于全年最低时段, 当有强冷空气侵袭并伴有大雪时,便容易出现返冻现象。由于返冻现象是在冰 情显著减轻,海上活动业已开始之后,所以会给生产造成相当的影响或危害。

(2)冰情及其时空变化

初冰期是海冰形成和发展的时期,其显著特点是冰情尚不稳定。渤海和北 黄海沿岸,初冰期从11 月上旬即陆续开始。但由于此时气温和水温变化都较 大,亦即在降温的总趋势中,温度常有回升,所以最初形成的海冰,时融时生、漂 来浮去是司空见惯的事。进人1月份之后,结冰的范围可由岸边迅速向外扩展, 海冰的数量和浮度不断增大,冰情逐渐加重,对某些海域的海上活动渐次有所影 响。总的看来,初冰期在各海区都是冰期内最长的时段,当然海域不同,其差别 也是显而易见的。例如,北黄海量长,可超过两个月,辽东湾、渤海湾次之,50 天左右,莱州湾最短,只有30~40天(图12-20)。

盛冰期是一年中冰情最严重的时期,冰多且厚,冰质坚硬,堆积现象较严重, 对海上交通和生产影响最大。辽东湾北部的个别海湾和港口被封冻,船只无法 通行。盖平角至葫芦岛以北海域,沿岸固定冰一般仰形1~5 km, 湾顶及河口浅 滩可达8~10 km, 冰厚最大可至60 cm, 最大堆积高度可在4m 以上。渤海湾北 部浅滩和南部河口一带,常年的固定冰也可伸展5~10 km 。黄海北部鸭绿江口至大洋河口,常年沿岸固定冰宽度为2~5 km。莱州湾较窄,一般在0.5 km 以 内,仅在西岸与南岸河口浅滩处可宽于2 km, 东岸刁龙嘴以北,基本上无固定冰 (图12-21)。

由图12-20可以看出,各海域盛冰期(竖影线区)的长短及起止时间,也有 明显差别。辽东湾最长,从1月中旬延续到2月底、3月初。北黄海次之,约1 个月,由1月中旬至2月中旬。渤海湾和莱州湾一般不足1个月,1月下旬开始,2月中旬即结束,而且,冰厚度常常达不到15cm 的标准,有时便把标准降为 冰厚5cm, 以使其也有“盛冰期”。

进入终冰期后,固定冰不断变为流冰,大片冰层逐渐破碎变小、融化,直至完 全消失。由图12-20显然可见,终冰期是冰期3个阶段中最短的1个时段,仅 20~30天,其中又以辽东湾最短。在辽东湾内,东岸终冰日比西岸又大约推迟2 ~8天。推迟的原因是,辽东湾西部和北部的大量流冰,在风和流的作用下漂移 到东岸附近海域。

以上是常年冰情分布和变化的情况,而事实上冰情的年际变化是不容忽视 的。中国将渤海及北黄海的冰情分为5个等级,即冰情轻年、偏轻年、常年、偏重 年和重年(19)。在图12-21 中以断线和点线,绘出了常年2月中旬沿岸固定冰 和流冰外缘的范围,至于各海域常年流冰外缘随时间的变化,则可由图12-20 中的曲线直观地看出,辽东湾2月中下旬向南伸展可达120 km 之多,黄海北部 和渤海湾、莱州湾上一中旬最远,但不到40 km。

中国海域也出现过多次严重冰情,本世纪以来,1936年、1947年和1969年 是最重的3次。其特点是结冰范围广、厚度大、冰期长、冰情重。在其盛冰期内, 渤海海面有70%被冰覆盖,辽东湾的冰期长达60天,冰厚可达90 cm 以上。最 严重的1969年,盛冰期比常年推迟1个月,渤海湾的冰期长达4个月。冰封严 重时,除渤海海峡外,整个渤海几乎全被坚冰覆盖(图12-21),冰封状态维持 40~50天之久。渤海湾的堆积冰坚硬而密集,最高达4m,最多达4层,海轮被挤压变形或进水,海上建筑物被推倒,造成了很大的损失。

轻冰年则结冰范围小、冰层薄、冰期短,特别是盛冰期短,某些海区没有盛冰 期,甚至整个冬季完全不结冰。例如1972年,辽东湾盛冰期比常年短20~30 天,除其北部外,其它海域无盛冰期。莱州湾龙口和黄海北部小长山附近,冬季 均未结冰。

70年代以来,中国的冰情一般都较轻,即使相对而言偏重的1976—1977 年,其流冰外缘线也仅在辽东湾和渤海湾比常年向外扩展一些而已(图12- 21)。80和90年代,除1985年外,更趋转轻。例如1990—1991年渤海冰情特点是,初冰日创记录地晚,葫芦岛比历史记录推迟28天;冰期之短,使渤海各台 站历史记录全部刷新,秦皇岛、鲅鱼圈分别缩短8天和9天,平均冰厚小于 15cm。 辽东湾流冰外绿线,多数时间不到55 km(但是在2月20日~23日,却 又返冻,流冰外缘曾推达100 km, 也造成了危害)。1994—1995 年及1995 — 1996年的两个冬季,冰期更短,莱州湾都只有1天。

图12-20 渤海、北黄海的冰期和结冰范围

图12-21 渤海和北黄海的冰界

三、水团和海洋锋

中国近海水团,由于受区域性环境因素的影响,因而与大洋水团有显著的差 别。即使深水海域的中、下层比较“稳定”的水团,也打上了本海域的明显的烙 印,表层和次表层的水团,则有明显的季节变化。浅水海域的水团,不仅季节变 化更显著,而且少数水团已不能全年存在,成了季节性的变性水团(20)。

1、渤海和黄海的水团

渤海和黄海完全位于大陆架之上,深度较小,对季节交替所施加的作用响应 较快,因而水团的季节变化相当显著。

冬季,在两海区对流混合均可直达海底,因而渤海、黄海的表层与底层水团, 分布基本上是一致的。“渤-黄海混合水团”盘踞于渤海中央海区,水温约 0--2℃,盐度为31.0~32.0。沿岸水团主要在黄河、海河冲淡水影响的渤海湾 和莱州湾,盐度低于30.0,水温低于0℃。

黄海中的水团除了上述的渤-黄海混合水团外,还有沿岸水团、黄海(混合) 水团以及黄-东海混合水团。黄海的沿岸水团是由河川淡水入海与近岸海水混 合后形成的,大都位于20~30 m 等深线以浅的沿岸海域。因其地理位置的差 异,习惯上又常分为辽南沿岸水、渤南沿岸水、朝鲜西岸沿岸水和苏北沿岸水。 它们的盐度大多数低于31.0,鸭绿江口外和苏北近岸,盐度通常更低,它们的水 温则有明显差别,例如,在北黄海者为0℃上下,而位于南黄海者,可达3~5℃。

黄海(混合)水团是盘踞于南、北黄海中央海域的主要水团,故又称为“黄海 中央水”。但其西南部可以伸入东海西北部海域,如图12-22a。该水团的盐度为32.0~33.0,水温为3~9℃,水团在铅直方向的温盐特征相当均匀。黄-东 海混合水团也有人称为南黄海高盐水团,其温、盐特征分别为10~14℃和33.0 ~34.0,在南黄海它可向北伸展到南黄海中央海域。该水团主要是由对马暖流 -黄海暖流携运的高温高盐水体,北上进入黄海后进一步变性而形成的;东海西 北部的表层水与黄海中央水的南部的混合,则是黄-东海混合水团的西南部分 形成的主要原因(20,21,22)。

夏半年,渤、黄海域表层水团分布的特点是,沿岸水团范围扩大,而在大部分 海域则明显地分为两层。

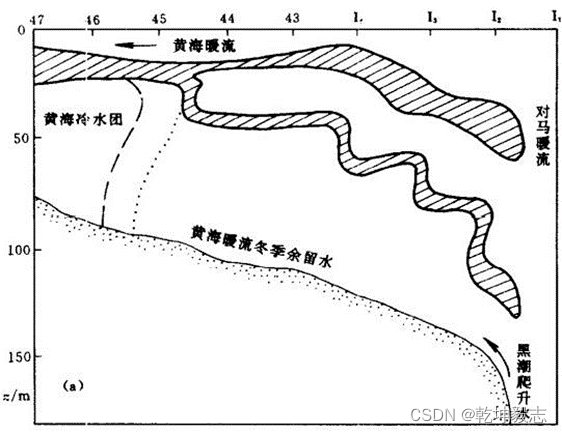

在黄海,夏季铅直向分层现象很明显。南、北黄海表层的大部分,由黄海(混 合)水团盘踞,其北部是由冬季的“黄海(混合)水团”的上层部分增温降盐变性而 成,其南部则是冬季的“黄-东海混合水团”的上层部分历经变性而来。变性的 结果使该水团的温度上升到24~27℃,而盐度低达31.0左右。在黄海的深水 区域,20m 以深直到海底,海水的盐度比冬季略有降低,为32.0~33.5;而水温, 底层最冷处可在6℃以下,与上层的高温形成强烈的对比,所以被称为“黄海冷 水团”(23),也有人称为“黄海底层冷水”,即与黄海表层水团相对应。

黄海冷水团在南、北黄海各有冷中心。北黄海的冷中心,多年平均位置在 38°14'N,122°12'E 附近。最低水温值多年平均为5.81℃,多年平均盐度为 32.20。南黄海有东、西两个冷中心(图12-23),其多年变化略大于北黄海,西部冷中心的变化又七东部更明显(24)。黄海冷水团的边界在水平方向上也有年际 变化,黄海冷水团的顶界与季节性跃层的深度休戚相关,既有短周期的扰动,也 有月际和年际的变动,但相对而言,年平均变动较小,尤其是在海区的中央部分。

图12-22 渤海、黄海和东海的水团

(a) 冬季,表层;(b) 夏季,表层;(c) 夏季,底层。①辽东湾沿岸水;②渤南沿岸水;③苏北沿岸水;④朝鲜西岸沿岸水;⑤长江冲淡水及江浙沿岸水;BH. 渤-黄海混合水团;H. 黄海(混合)水团(夏季为黄海表层水团);HC. 黄海冷水团;E. 东海表层水;EK. 东海黑潮变性水;EU. 东海次表层水团;HE. 黄-东海混合水团;KS. 东海黑潮表层水团;KU. 东海黑潮次表层水团;KM. 东海黑潮次一中层混合水团;K1. 东海黑潮中层水团;KD. 东海黑潮深层水团。影线区为混合带。

2、东海和南海的水团

(1)东海的水团

东海的水团可分为三大水系,即沿岸水系、黑潮水系及混合水系,每一 水系中包括数个水团。

沿岸水系中,以长江冲淡水团最重要。夏季,该水团向东伸展的范围相当 大,可达126°E, 河口附近盐度低于15.0,水舌外缘的盐度上升到30.0左右;由 于高温低盐密度小,只“漂浮”于近海面约10m 左右,故其厚度不大。冬季,其势 力剧减,只占据河□外不大的范围,伸展方向也转而偏南,与浙闽沿岸水可相连, 但比后者的温度、盐度低。

混合水系中,主要是黄-东海混合水团、东海表层水团、东海黑潮变性水团 和东海次表层水团。冬季,盘踞于南黄海中部的黄-东海混合水团, 一直向南延 伸,在东海西北部海域也占据相当大的范围。由于冬季对流混合强烈,东海表层 水团与次表层水团可融为一体,统称为东海混合水(其北部有人称为陆架混合 水,而南部称为台湾海峡水)。其温度范围为14~18℃,盐度约34.0~34.5。台 湾暖流水、黑潮表层水、对马暖流水向西向北扩展中因强烈冷却而变性显著,水 温、盐度接近于黑潮次表层水,但又不是直接来自后者,故可以将其单独划分出 来,称为东海黑潮变性水团。

夏季,由于长江冲淡水的极度扩展(图12-7a), 以及海面太阳辐射增强与 降水增多,黄-东海混合水大部分变性,只在东海北部尚余一部分。原属该水团 北部的上层水,因增温降盐变性显著而归并入黄海表层水团;下部则与黄海冷水 团“认同”(25)。其南部上层大部分范围,均已被长江入海水稀释,归入长江冲淡 水的势力范围;小部分在冲淡水外沿因变性而划入东海表层水,从而使夏季东海 表层水团的范围更广阔。东海次表层水团是夏季位于东海陆架区底层的冷水, 其形成除因上层增温降盐形成跃层屏障,使其难以增温之外,东海黑潮次表层水的爬升入侵,也是维持其低温高盐的重要原因。近年来的研究发现,东海次表层 水团潜伏于长江冲淡水之下甚至可伸达长江口以北[26]。

东海黑潮水系,是由黑潮携运而来的水体为主而形成的水团的集合。在铅 直方向上通常分为四层,即表层水团、次表层水团、中层水团和深层水团。盘踞 于东海黑潮主干至逆流区的东海黑潮表层水团,即使在隆冬季节,其水温也高达 20℃以上,盐度一般为34.6~34.8,且有测得35.0的报道,该水团的厚度,可达 150~200m。 夏半年,东海黑潮区在近海面50~80m 的水层内,水温可升到23心以上,表层最高水温曾达30℃;盐度则降到34.4~34.7,在其下界处形成了很强的季节性跃层。该水团的典型特征,是在渤、黄、东海区内所有的表层水团 中,其温度、盐度、水色、透明度均高居第一位。东海黑潮次表层水团,位于表层 水团之下,温度约15~22℃,盐度高达34.8~35.0,是盐度极大值层的所在。该 水团的厚度约150~200 m, 由于向陆架方向的爬升,其深度和厚度相应地有所 变化,因而对东海陆架区夏季底层的温、盐分布以及环流结构,也有不容忽视的 影响。

东海黑潮中层水团和深层水团季节变化已无足轻重,更多的是受制于黑潮 自身的动力学和热力学因素的影响。东海黑潮中层水团与北太平洋中层水一 样,都以低盐为突出特征,平均盐度只有34.3左右。该水团沿陆坡也有爬升现 象,但因所处深度大,爬升不会达到200m 以浅。东海黑潮深层水团充溢于冲绳 海槽底部,水温低于7℃,盐度比中层水团略有回升,但溶解氧含量则为东海各 水团中的最低值,大都低于90 μmol/dm³, 由此可见,它是由东海中“年龄”最大 (离开海面的时间最长)的海水所形成的水团(21,22)。

近年来有人主张划分出东海黑潮次一中层水团,即对应于大洋副热带温跃 层水(21,27)。它是由典型的次表层水团(以盐度极大值层为核心)和典型的中层 水团(以盐度极小值层为核心)通过混合变性而形成的,厚度约100m, 温、盐范 围大致是11~15℃及34.4~34.7。该水团沿大陆坡也有爬升现象,故对东海陆 坡及陆架区底层的温盐和环流状况有很大的影响。

(2)南海的水团

南海表层的水团,也可以分为三个水系,即沿岸水系、混合水系及外海水系。 沿岸水系包括珠江、红河、湄公河、湄南河等大江河入海的冲淡水团,也包括广东 沿岸水、北部湾沿岸水、越南沿岸水等水团,它们的共同特点是低盐(<32.0),冲 淡水盐度更低,可小于30.0。这些水团扩展方向和盘踞的范围,都有明显的季节 变化,如图12-24。在广东沿岸,特别是粤东北近岸,该水系中水团的水温年变 化也很明显(§12.2.2)。冬季江河径流有所减小,冲淡水团相应减弱,但因东北 季风盛行,强劲的沿岸流由台湾海峡侵入,故该海域的沿岸水团依然比较强盛。

图12-24 珠江冲淡水1980年5~9月的变动

混合水系包括泰国湾-巽他陆架表层水团、南海北部陆架表层水团等等。 前者的代表性特征是:高温27~31℃;中盐,32.0~33.0。夏季最强盛之时,它 向北可扩展到15°N, 向东也可达115°E 附近,但有明显的年际变化(28);冬半年其势力较弱,退缩于南海西南部海域。后者,是太平洋表层水进入南海后,在北 部陆架水域表层和近表层经历较大变性后而形成的。从来源看,它不同于沿岸 水,似应归入南海太平洋表层水;但是,由于它位于陆架海域上表层50~75m 以浅,局地影响较明显,盐度可降得比较低,水温变化范围大,约20~30℃,因而有别于南海中部的太平洋表层水,故划入混合水系。

表层属外海水系的水团,主要是南海太平洋表层水团和南海中部表层水团。 冬季在东北季风的作用下,西北太平洋表层水通过巴士海峡等进入南海,经混合 变性后而形成的南海太平洋表层水团,盐度变化范围为34.0~34.5,水温约 22~28℃,扩展范围可达西沙群岛至黄岩岛一线(28)。至夏季,随着西南季风盛 行,泰国湾-巽他陆架表层水团和南海中部表层水团均向北扩展,南海太平洋表 层水团遂逐渐变性而向东北退缩,并最终让位于南海北部陆架表层水团以及南 海中部表层水团。南海中部表层水团位于南海中部的广阔水域,盐度为33.0~ 34.0,温度的年变化范围为26~29℃。其活动中心虽然在南海中部,但随着季 节变化,相应地在夏半年向北而冬半年南下。

南海的次表层及其下方各水团,主要来源于巴士海峡以东的太平洋的相应 水层(29,30)。南海次表层水团,也称为南海北太平洋副热带次表层水,原因是它 来源于菲律宾以东的太平洋,是北太平洋次表层水变性而成的。在南海它位于 南海表层水之下,厚约200m,温度为14~20℃,最典型的特征是高盐,如图12- 25,在150±50m层为盐度极大值层,其相应的水温大致为17℃。核心层在巴士 海峡入口处的盐度值接近35.0,随着向西南距离的增加,逐渐降低到34.5左 右。南海中层水团也称为南海北太平洋中层水团,厚度约400 m, 水温大致为 6~14℃,最典型的特征是低盐。低盐核心层(图12-25)在500m 层上下伸展, 相应水温约8~9℃。最低盐度值在靠近巴士海峡处低于34.40,再向西、向南, 渐升至34.43~34.45。在典型的次表层高盐水团和中层低盐水团之间,可划出 一个南海次-中层混合水团(31,32),其厚度约100~150m, 温度为10~14℃,即 相应于大洋副热带温跃层水(27)。南海深层水团位于中层水之下,约1000~ 2600m 之间,水温为2~5℃,盐度比中层水略有回升,为34.5~34.6,考虑到它 源于北太平洋,故又称为南海北太平洋深层水团。南海底层水团又称为南海底 盆水,潜布于2600 m 以深的南海中央海盆区域。盐度十分均匀,为34.66~ 34.68,几乎不随深度而变;但水温却随着深度的增加而略有回升,为2.35~ 2.44℃,这是由于绝热增温所致。南海深层和底层水团的季节变化及年际 变化都很微小,然而,深、底层水团的溶解氧含量却比中层水团增大,这与大洋 深、底层水团的含氧特征是相应的。

图12-25 南海中部 NE—SW断面盐度分布(据Rehoboth 1965,11~1966,2 调查)

(a) 测站及断面位置;(b) 盐度分布。黑点线为极值连线,竖影线区内盐度值大于包络线盐度值,横影线区内等于包络线的盐度值

南海海域的水团,由于受到局地环境的影响,相比于源地的太平洋各层水 团,都已有不同程度的变性(9,31-33)。特别是北部陆架区的水团,变性更为显著, 因而有人建议进行更细的划分(31,32,34)。

3、海洋锋及其和渔场的关系

海洋锋一般是指性质明显不同的两种或几种水体之间的狭窄过渡带。狭义 而言,有人将其定义为水团之间的边界线。广义地说,可泛指任一种海洋环境参 数的跃变带,因而出现了诸如水温锋、盐度锋、密度锋、声速锋、水色锋、透明度 锋,以及海水化学、生物等等要素的海洋锋的称谓。

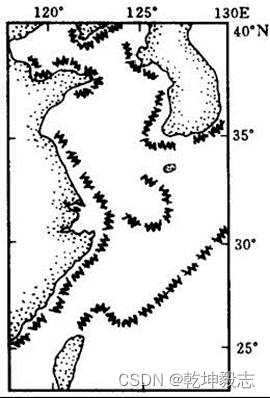

中国近海的海洋锋也有上述各种,但从形成机制上分,主要有五类:浅水陆 架锋,河口羽状锋、沿岸流锋、上升流锋和强西边界流锋。前两类海洋锋,是夏季 渤、黄海域海洋锋的主要类型,主要表现形式是水温、盐度等在水平方向上的跃 变;后两类则主要出现在东海和南海。当然,在长江和珠江等大河口外,也有羽状锋。

渤海和黄海内的浅水陆架锋,主要是由潮汐混合效应所致,因而又称为潮生 陆架锋或潮汐锋(35)。这是中纬度陆架浅海中的一种重要水文现象。锋区的形 成,顾名思义有赖于潮汐混合,但是这种效应在黄海冷水团的边缘看得更清楚。 在水深20~50 m 且海底坡度较大的地方,冷水可混合达海面,形成表层冷水区 冷水区内铅直水温梯度很小,冷水边缘水平温度梯度却很大,尤其向海的一侧, 即形成水温锋(某些区域还伴有盐度锋)。渤、黄海区夏季浅水陆架锋的分布见 图12-26:

河口羽状锋主要是盐度锋,有时也伴有水色、透明度等参数的锋区。如黄 河、长江和珠江等大河口外,在冲淡水与外海水的交汇之处,由于扰动强烈,彼此 交错入侵,锋面常成羽状。此种锋面依飞机航测或卫星遥感,能看得更清楚。

在浙江沿岸、台湾海峡、粤东北外海、海南岛东北等海域,由于上升流将下层 的低温、富含营养盐的海水向上输送,从而形成相应的锋面,因其生成与上升流 休戚相关,故称为上升流锋。

流经东海的黑潮,是一支著名的强西边界流,因其斜压性很强,故斜压性锋 面(密度锋,伴有水温锋、盐度锋)是很典型的。由于黑潮有季节性变化,流轴亦 有摆动和弯曲,因而锋面也有相应的变化。

与东海黑潮关系密切的台湾暖流、对马暖流以及黄海暖流等,冬季对各海区 水温分布的影响显得甚为突出,也形成很强的海洋锋,尤其是与低温低盐的沿岸 流恰成强烈的对比,所形成的沿岸流锋,成为各海域冬季突出的水文学现象(图12-27)。

海洋锋既然是不同性质水体的交汇之处,原先在不同水体中“适者生存”而 浮游的生物,以及追逐索饵的鱼类,便在海洋锋区聚集。但是,海洋锋区水温、盐度等环境因素的梯度很大,无疑又成了限制鱼类活动范围的无形屏障。于是,便促使鱼类集群,或者延长了它在相应海域滞留的时间,从而形成了适宜于集中捕捞的良好渔场和渔汛期。北黄海的烟威渔场、东海的舟山渔场、台湾海峡渔场等等,都位于海洋锋比较强盛的海域,原因之一就在于此。海洋锋的变化,显然对中心渔场的形成和变动有所影响,所以海洋锋的研究越来越为人们所关注。

图12-26 渤、黄海夏季陆架锋的分布

图12-27 渤海、黄海、东海冬季主要海洋锋的分布

四、海洋环流

中国近海的环流,主要由沿岸流系和外海流系所构成,但因环境和气候影响,不同海区和不同季节也有明显的变化。

1、水平环流概况

(1)渤、黄海的环流

渤海的环流较其他海区为弱,海流的速度一般为0.1~0.2 m/s, 有的可达 0.2m/s 以上。冬季,在强劲的偏北风的驱动下,鲁北沿岸海水堆积,形成一支 较强的沿岸流,即鲁北沿岸流,它从渤海海峡南部出渤海而入黄海。与此同时, 辽东湾东岸也有沿岸流南下。以往较通行的观点曾认为,黄海暖流的余脉,从渤 海海峡北端进入渤海,向西偏北而行,至接近西岸时分为南、北两股,从而构成渤 海环流的主干。但在1992年版的海洋图集中(3),却看不出这种态势,而夏季环 流也没有以往给出的那种明确的脉络(图12-28)。原因在于渤海表层流属漂 流性质,季节和局地风对其影响是相当显著的。

黄海的海流也比东海弱得多,流速通常只有最大潮流的1/10。冬季黄海的表层流,在很大程度上受制于海面风的作用。鲁北沿岸流经渤海海峡南部进入 黄海,沿胶东北岸东流,到成山角后可转而向南及西南,大致沿40~50m 等深线 的走向,继续南下。鉴于此,似可将鲁北沿岸流称为“胶东沿岸流”。南下之后 与苏北沿岸流汇合,至长江口以北32°~33°N 附近,进入东海北部。与此同时, 朝鲜半岛西岸的沿岸流也较强,南下前锋可接近济州海峡,与由济州岛西南方进 入黄海的“黄海暖流”相遇,形成复杂的锋面。过去一般认为黄海暖流是对马暖 流的西分支,从近年来的研究看,则倾向于认为,它是汇集了黄、东海混合水北 上,而且主要是以补偿流的态势而进入黄海的。黄海暖流的北上,与东、西两岸 的南下沿岸流,分别形成顺钟向与反钟向的环流。黄海暖流的流速平均不到0.1m/s, 即使在其源地,最强也不超过0.25 m/s 。沿岸流的速度,冬季在鲁北沿 岸至成山角较大,绕过成山角后有所减弱,从海州湾往南,流速又增大,可达 0.25m/s 左右。夏季鲁北沿岸流流幅加宽,最宽时可达50 km 之多,流速减小, 仅在成山角一带流幅变窄、流速增大。黄海底层冷水团形成之后,可使夏季的黄 海暖流减弱。

(2)东海的环流

东海的环流,脉络比渤海、黄海更清晰。如前所述,冬季黄海沿岸流的南部, 在长江滩附近可进入东海,黄海暖流从济州岛西南则进入黄海。黄海暖流是黄 海环流的重要组成部分,但在东海,它却只能算是黑潮、对马暖流的余脉,无论是流速还是流量,都远远不能与东海黑潮相比拟。流经东海的黑潮,即经台湾与石垣岛之间的水道进入东海而从吐噶喇海峡 和大隅海峡流出东海的这一段,是整个黑潮流系(从源地直至日本以东的黑潮延 续体)的上游部分.特称为“东海黑潮”,约占黑潮总流径的一半,是黄-东海总环 流的主干。东海黑潮的主要流向,基本上是指向东北的,流轴通常位于海底坡度 最陡处,从断面图上看,即水温水平梯度最大之处。黑潮是与大西洋的湾流齐名 的强西边界流,都具有相当典型的地转流性质。除去冬、夏有明显季节变化的表 层水之外,在100 m 层中的20℃等温线,是东海黑潮上层流轴位置的良好的指 标。流轴上的最大流速可达1.5m/s, 平均为1m/s 。东海黑潮的流轴比较稳定, 流向和流幅变动不大,但流速和流量却有明显的季节变化。从苏澳-与那国水 道平均流量看,呈春、秋季强,冬、夏季弱,有半年周期。东海黑潮的左、右两侧, 常出现尺度不同的涡旋(§12.4.2)。东海黑潮右侧的逆流,相对而言也比较稳 定。近年来中、日两国合作,对黑潮进行了多次调查,发现北太平洋次表层水和 中层水,可以通过宫古岛-冲绳岛水道进人东海,加入东海黑潮(37),使其流量增 大。黑潮在东海的平均流量约30×10⁶ m³/s, 为长江径流的1000倍。但黑潮流 量年际变化也较大,为(19~42)×10⁶ m³/s 。 黑潮主干流幅较窄,其强流 (>1m/s) 带一般仅50 km。

图12-28 中国近海表层环流概况

a. 夏季,b. 冬季(a)夏季;(b)冬季。①中国沿岸流;②朝鲜西岸沿岸流;③越南沿岸流;④东海黑潮;⑤对马暖流;⑥黄海暖流;⑦台湾暖流;⑧南海暖流;⑨东海黑潮逆流

对马暖流曾被认为是东海黑潮在九州西南海域分离出来而向北流去的一个 “分支”,但是,后来的许多调查研究表明,对马暖流并不是简单的黑潮分支,而是 由东海黑潮水、东海陆架混合水等“多源”汇集而形成的(37)。对马暖流的流速. 平均为0.25~0.30m/s, 最大约0.5m/s, 有明显季节变化,夏、秋季强而冬、春季弱。

台湾暖流也一度被认为是东海黑潮的一个“分支”,即在台湾东北从东海黑 潮主干分离出来而向北流去。综合近年来的调查资料与研究结果可知,台湾暖 流总的趋势冬夏基本一致,除冬季因偏北季风强盛表层流向可能有偏离外,都是 沿浙江近海而北上。与对马暖流相比,相似的是,台湾暖流也不宜简单地断言为 东海黑潮主干的分支,因为夏季台湾暖流的上层水,主要来源于台湾海峡而不是 东海黑潮主干;不同之处在于,台湾暖流水与东海黑潮主干之间的关系要密切得 多。因为许多研究表明(37):台湾暖流下层水,无论冬、夏基本上都来自台湾东北 部的东海黑潮次表层水;即使台湾暖流上层水,冬季也主要来自黑潮表层水。从 水团分析的观点看(§12.3.2),对马暖流水的变性也比台湾暖流水显著得多。 台湾暖流除了表层水的来源冬、夏有区别外,流幅、流速等也有季节变化, 一般是 夏季流幅宽,流速可大于0.15m/s, 而冬季势力弱,流速小于0.15 m/s, 且流幅 窄。

东海的沿岸流,东有九州沿岸流,但以西岸从长江口至台湾海峡的沿岸流最 重要。冬季在偏北风驱动下,长江冲淡水转而向南,与浙闽沿岸流衔接,绵延可达台湾海峡西南部,并可进入南海,影响粤东北沿岸。夏季季风转为偏南风,长江、钱塘江入海径流量大增,冲淡水汇合沿岸流向东偏北而去;台湾海峡西岸的 沿岸流,也由西南调转东北。这样,就形成了与冬季不同的环流形式(图12- 28)。

(3)南海的环流

类似于印度洋北部的季风环流,南海是太平洋中季风环流最发达的海域,其 总的特点是:西南季风期间盛行东北向漂流,东北季风期间则为西南向漂流。

夏季偏南季风盛行之时,南起爪哇海和南海南部,中经越南外海,北至台湾 省南部海域皆为东北向漂流。该季节南海的强流区在越南沿岸,流速可超过 0.5m/s 。 南海东部吕宋岛西岸,有来自苏禄海的流沿岸北上。在南海北部,广 东沿岸水和珠江冲淡水,在西南季风的影响下,也向东北方向流动。至于南海 中、南部的海流,除受东北向漂流的影响外,也存在区域性的环流,如图12- 28a。 在北部湾,则形成了一个顺钟向的环流。

冬季季风转向,流向也随之转换。在海区的东北部,黑潮水的一部分通过巴 七海峡进入南海。东海西岸南下的沿岸水的一部分,也通过台湾海峡进入南海。 在东北季风的作用下,广东沿岸流亦转为西南向。于是在南海西部,纵贯南北几 乎全为西南向的漂流,主流靠近越南和马来半岛沿岸,越南沿岸这一漂流的强化 比夏季更显著,流速可达1m/s 以上。在北部湾,环流也相应地变为逆钟向。南 海东部的海流比西部弱,流向不稳定,通常以向北或西北居多。南海中、南部的 环流与夏季也有明显的不同,见图12-28b。

在南海北部海区,还有一支“南海暖流”(39),终年由西南流向东北。即使冬 季东北季风强盛之时,表层以下的东北流仍很强,流速可达1m/s 左右。然而进 一步的研究也发现,南海暖流的时一空变异是相当显著的。

黑潮的南海分支, 一般认为在台湾东南分出,继而通过巴士海峡进入南海和 台湾海峡。进入台湾海峡的高温高盐水,又被称为黑潮的台湾海峡分支,它沿台 湾海峡东部北上,大致是9~11月流速较大且流向稳定,而4~5月较弱。当然, 上述说法还需进一步调查研究来证实。

2、上升流和冷、暖涡旋

(1)近海上升流的分布

与水平环流相比,铅直向的环流不论速度还是位移的距离,都小得多,但是 其影响却是很大的。这不仅因为,它和水平环流同是构成海洋三维空间环流系 统的必要部分,二者相辅相成,缺一不可。更重要的是,由于上升流对局部海域 的水文状况会产生巨大的影响,又是渔场海洋学所关注的问题,因而越来越为人 们所重视。中国海的上升流,多出现于东海和南海,如浙江沿岸、舟山群岛、台湾海峡、

广东沿岸、海南岛冻部、西沙群岛和越南沿岸等处。早在60年代,中国就对浙江 沿岸和海南岛东部的上升流进行过研究。70~80年代,对浙江沿岸的上升流 又多次进行专门调查和深入的研究(40),在台湾海峡,多处发现有上升流,如澎湖 群岛附近,台湾省东北部及其它沿岸海域等,对此,海峡两岸的中国学者都进行 了分析与研究。尤其对海峡西部、福建沿岸至台湾浅滩附近海域的上升流,进行 了相当规模的调查研究,发现在海潭岛附近上升流相当强盛。

对汕头外海、海南岛东北、越南沿岸、西沙群岛附近海域的上升流,也进行了 研究。粤东北沿岸及海南岛附近的上升流是相当稳定和强盛的,60年代和80 年代的调查都能证实这一点。图12-29给出了中国沿岸上升流成因类型的划分。

上升流把下层富含营养盐类的海水带到上层,甚至直达表层,使上层海水中 因生物摄食而消耗殆尽的营养盐类得以源源不断地补充,因此世界海洋中许多 上升流发达的海域,往往形成著名的渔场,中国的舟山渔场即属此列。当然,上 升流的强弱变异,也会导致渔业资源和渔获量的变化,所以进一步研究中国海上 升流的分布和变化机制,是有重要意义的。

(2)冷、暖涡旋

许多书刊和文章,都提及中国海域内的涡旋,但所指尺度、类型和性质不尽 相同。大致可分为三类:环流性涡旋、中尺度涡旋和小尺度涡旋。

所谓环流性涡旋,是指在中国海大尺度环流总结构中出现的中小尺度的涡旋。这里所说的“中小尺度”,是仅就涡旋的空间尺度而言的,亦即相对于海区总环流尺度,它是属于中小尺度的。然而,从时间尺度上看,它又不是一般意义的 “中小尺度”。因为这类涡旋,有的是总环流结构中的中小环节,多年存在并相对 稳定,如济州岛西南海域的气旋式涡和吕宋岛西北海域的冷涡等(42);有的季节变化明显,但变化的基本情况,诸如地理位置、生消时间等又是很规律的,南北黄海在黄海暖流两侧与沿岸流形成的涡旋、台湾东北部以及西沙群岛附近海域的冷涡等,当属此类。

归入近海中尺度涡旋的,是指时间和空间均为中等尺度,而且可类比于大洋中尺度涡者。以往,由于观测手段的限制,难于发现和研究这类涡旋。60年代以来,大洋中尺度涡的发现和研究,推动了中国海中尺度涡的研究,不少作者报 道过东海南部及东北陆架上的冷、暖中尺度涡旋,南海也有发现,但研究尚不如 东海深入。东海黑潮主干流轴比较稳定,不像日本以南的黑潮或哈特拉斯角下游的湾流 那样蛇行(大弯曲),所以类似于湾流两侧的那种强西边界流中尺度涡较少;然而近 年来借助于卫星遥感,也获取了相当多信息,发现黑潮两侧屡有小尺度的锋面涡旋。有的作者还进一步研究了黑潮暖涡和暖丝对形成对马暖流水的作用(37)。

五、潮汐、潮流和海浪

1、潮汐和潮流

在渤海中,只有秦皇岛和黄河口附近为正规全日潮,其外围环状区域为不正 规全日潮,此外的大部分海区均为不正规半日潮。潮差大多为2~3 m, 渤海海 峡区平均为2m 左右。沿岸平均潮差以秦皇岛附近最小,不到2m 。最大在辽 东湾顶,营口达5.4 m, 其次在渤海湾顶,塘沽达5.1m 。M₂ 半日潮波在渤海形 成两个无潮点,分别位于秦皇岛和黄河口附近海区,K₁ 全日潮波的无潮点位于 渤海海峡。

渤海的潮流也以半日潮流为主,流速一般为0.5~1.0m/s, 最强的潮流出现 于老铁山水道附近,可达1.5~2.0m/s, 辽东湾次之,为1.0 m/s 左右,莱州湾则 仅有0.5m/s 左右。

在黄海,除成山头以东、海州湾和济州岛附近为不正规半日潮外,大部分海 区均为正规半日潮。潮差一般是海区中部小而近岸大,东岸一般又比西岸大。 朝鲜半岛的西侧,潮差一般为4~8m, 最大在仁川附近,可达11m, 是世界有名 的大潮差区。中国大陆沿岸潮差一般为2~4 m, 成山头附近最小,还不到2m。 然而西岸也有潮差较大之处,例如弥港至小洋口一带,平均可达3.9m 以上,最 大可能潮差在小洋口近海为6.7m, 长沙港北可达8.4m 。M₂ 半日潮波在黄海的无潮点有两个,分别位于山东半岛以南和成山头附近海区。K, 全日潮波的无 潮点在南黄海中部。

图12-30 渤海、黄海、东海、南海的潮汐类型(a) 与潮差(b) 分布

的无潮点有两个,分别位于山东半岛以南和成山头附近海区。K, 全日潮波的无 潮点在南黄海中部。

黄海的潮流大都为正规半日潮流,仅在渤海海峡及烟台近海为不正规全日 潮流。流速一般是东部大于西部,朝鲜半岛西岸的一些水道,曾观测到4.8 m/s 的强流。黄海西部的强流区出现在老铁山水道、成山头附近,达1.5 m/s 左右, 吕泗、小洋口及斗龙港以南水域,则可达2.5m/s 以上。

东海主要为正规兰日潮,而九州至琉球西侧一带以及舟山群岛附近为不正 规半日潮;在台湾海峡亦主要为正规半日潮,但南部有不正规半日潮。与黄海相 反,东海的潮差是西侧大而东侧小。东侧除个别港湾可达5 m 以上外,大都仅 2m, 然而西侧却大多在(4~5)m 以上。杭州湾的海宁可达9m, 每年农历8月 18日前后,可形成壮观的涌潮。东海没有K₁ 全日潮波的无潮点,M₂ 半日潮波 在台湾北端出现等振幅线的低值中心。

东海的潮流西部大多为正规半日潮流,东部则主要为不正规半日潮流,台湾 海峡和对马海峡亦分别为正规和不正规半日潮流。潮流流速近岸大而远岸小, 浙闽沿岸可达1.5 m/s, 长江口、杭州湾、舟山群岛附近为中国沿岸潮流最强区, 时高达3.0~3.5m/s 以上,如岱山海域的龟山水道,潮流速度即高达4 m/s 。九 州西岸的某些海峡、水道中的流速,也可达3.0 m/s 左右。

与渤、黄、东海不同,南海绝大部分海域为不正规全日潮,正规全日潮分布于 北部湾,吕宋岛西岸中、北部,加里曼丹的米里沿岸,卡里马塔海峡至苏门答腊岛 海域以及泰国湾北部。不正规半日潮区散见于巴士海峡、广东近岸、越南中部近 岸及南部部分近岸海域、马来半岛东南端、加里曼丹西北近岸海域等。南海的潮 差一般较小,最小潮差位于南海中部、吕宋岛西岸及越南中部沿岸,仅2m 左右。 最大潮差出现于北部湾顶,如北海港可达7m; 在粤西沿岸、北部湾、中南半岛南 部和加里曼丹沿岸也较大,可达4m 以上;粤东沿岸次之,为1~3m 左右。半日 潮在泰国湾有两个无潮点,北部湾也有相当于波节(无潮点)的同潮时线的密集 之处。全日分潮在泰国湾和北部湾以南各有一个无潮点。

南海的潮流较弱,大部分海域不到0.5m/s。 北部湾属强流区,也不过1 m/s 左右,琼州海峡潮流最强可达2.5m/s 。 由于南海以全日潮类型为主,所以其全 日潮流显著大于半日潮流,只在广东沿岸以不正规半日潮流占优势。

2、海浪

风浪的浪向受制于风向,渤、黄、东、南海均属季风区,故冬季盛行偏北浪,夏 季盛行偏南浪,春、秋为其过渡季节。当然各海区在不同时间也有差别。

9月份渤海首先出现偏北浪,接着是黄海,至10月可遍及东海、南海北部和 中部,南海南部及泰国湾则迟止11月份。在冬季风最盛行的1月份,渤海和北 黄海以西北浪和北浪为主,南黄海及东海北部以北浪居多,28°N 附近北浪频率达45%,再向南,又以东北浪为多,特别是台湾海峡,东北浪频率高达70%,南海 北部至西沙群岛一带也以东北浪占优势,南海南部的北浪和东北浪几乎相当。

夏季因盛行偏南风,因而以偏南浪为主。与冬季相反,它先在南海出现,再 渐次向北发展。早在5月份南海南部即出现南浪,至6月份西南风盛行后,整个 南海遍布西南浪。到7月份,最北的渤海也盛行偏南浪。但在琉球群岛附近却 以东浪最明显,尤以7~8月为甚。

平均浪高也有明显的季节变化和区域特征。冬季因各海区平均风力最大 平均浪高亦最大。自10月份开始,各海区平均浪高渐增至1.5 m 以上,台湾海 峡至南海中部可达2m 以上,且大多能保持到翌年2月份。大浪中心分布在济 州岛以南、台湾周围及南海中部,强寒潮过境时可使浪高达8m 以上。

夏季整个海区的平均浪高一般都显著降低,进入6月份,渤海、黄海北部、朝 鲜半岛西岸的浪高不到1m, 其他海区也在1.2 m 以下。至7~8月份,由于台 风活动,南部海区的浪高有所增加,强台风过境时,可使浪高达8~10 m。

风浪的周期冬季最大,12月至翌年2月,大部分海区的风浪周期在4~5s, 到夏季可降至3s 左右。在大浪中心海域,周期增长,如南黄海年平均为6s, 东 海、台湾周围至南海中部可达6~7s。

涌浪的分布同样与风有关,涌浪向受盛行季风影响是很明显的。10月至次 年3月盛行偏北涌,在26°N 以南海域又以东北涌为主。到春季风向转换之时, 即开始变为偏南消,但在4~5月,台湾海峡及其东北海域仍保持为东北涌。至 6月份,普遍盛行偏南涌。到9月份则开始向冬季型过渡。

大涌以冬季最多,范围也最大。10~12月分布在渔山列岛至大东列岛一线 以南海域;1~2月分布在台湾海峡至琉球群岛以西海域。大涌中心首推台湾海 峡及其附近,频率高达60%,其次是济州岛附近海区。从3月份开始,大涌区明 显缩小,4~5月是全年大涌出现最少的时期。从6月开始,由于台风影响,涌浪 逐渐增多增强,7~8月东海和南海形成大涌区,9月东海大涌区明显减少,而南 海北部仍可维持到10月以后。

涌浪的周期与涌高有对应关系,即大涌区、冬季各月、夏季7~8月的周期较 大,过渡季节的周期小。就海区而言, 一般是北部小而南部大,例如渤海几乎全 年均小于4 s, 由黄海到东海逐渐增大,至东海南部可达7-8s 。在南海,则以北 部海区较大,其他海区一般年平均为5 s 左右。

该博客介绍中国近海海洋环境,涵盖自然环境、水文状况、水团和海洋锋、海洋环流、潮汐潮流和海浪等方面。阐述了渤海、黄海、东海和南海的地理位置、海底地形、水温盐度等特征,以及上升流、涡旋分布和潮汐海浪变化规律。

该博客介绍中国近海海洋环境,涵盖自然环境、水文状况、水团和海洋锋、海洋环流、潮汐潮流和海浪等方面。阐述了渤海、黄海、东海和南海的地理位置、海底地形、水温盐度等特征,以及上升流、涡旋分布和潮汐海浪变化规律。

738

738

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?