注:本文为关于“主体性”相关文章的几篇合辑。

作为哲学观念的主体和主体性

原创 彭建华 印欧文学 翻译研究 比较文学 2024年07月23日 17:25 福建

Subject(主题、主词、主语、主项、主体、自我)一词源自拉丁语 subjectus, subjectum,常用于语法学、逻辑学中。海德格尔《存在与时间》(Martin Heidegger, Sein und Zeit)指出,“subject” 源自希腊语的 “ὑπόκειμαι”(放置在下面)。后来演变为 “ὑποστάσεως”(substance,物质、实体)。亚里士多德使用了ὑποστάσεως 这个概念。12 世纪中古法语写作 suget, soget,13 世纪异写为 sougiet, subjit, subg (i) et,15 世纪写作 sujet, subject。

古典语文学的教育强调了人的个体性(human personality)、个人的独立性(Individuation)或者个体身份(personal identity)。主体(subject)作为一个哲学术语,较早出现在欧洲文艺复兴时期的人文主义思潮中。U. 蒂尔《早期现代的主体:从笛卡尔到休姆论自我意识和个人身份》认为,笛卡尔、洛克、莱布尼茨、沃尔夫和休姆等对自我意识(self-consciousness)和个人身份(identity)的理解构成了现代思想的重要特征。主体是欧洲现代思想史上的一个核心观念,主体(subject)的观念持续发生着衍变,司各脱(Johannes Duns Scotus)、笛卡儿、霍布斯、康德、黑格尔、费尔巴哈、马克思都对主体的观念有各自不同的论述。

17 世纪笛卡尔及其同时代人倾向于将心灵的自我意识(mind’s self-consciousness)作为哲学探究的起点,与神学形而上学中的灵魂(soul)、往生(afterlife)、回忆(memory)、道德性(morality)、身份认同(identity)等区分开来,这导致了将主体(subjectum)用于心灵或自我,将意识(consciousness)、自我意识看作一切知识的主体(the subject of all knowledge)。

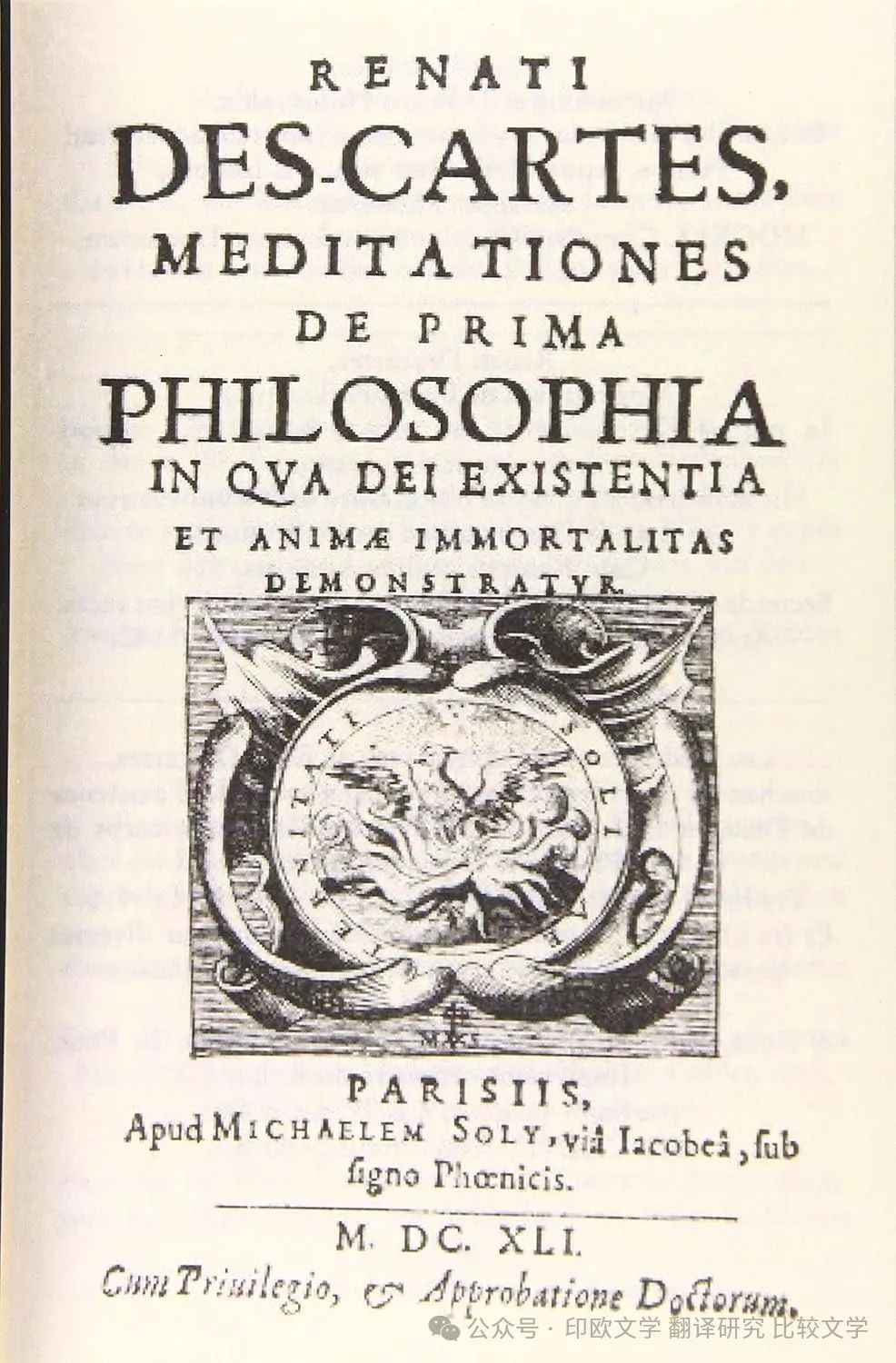

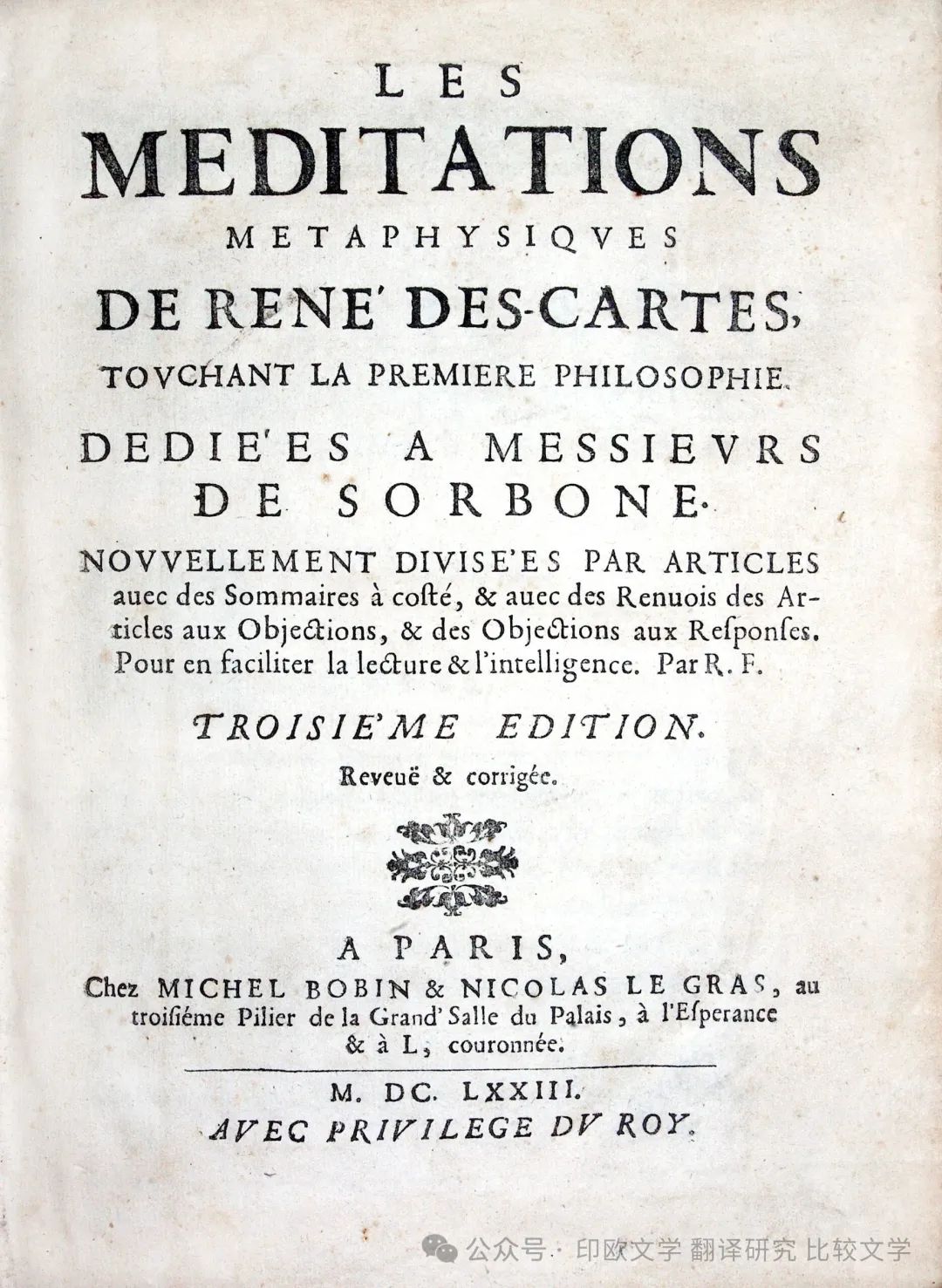

笛卡儿《第一哲学沉思录,论证上帝的存在和灵魂的不灭》(René Descartes, Méditations Métaphysiques, 1641)Meditations on First Philosophy 强调了意识(conscius, conscientia)的观念,认为思维实体(res cogitans)是具有思维能力的主体,即是人的心灵或意识(mind or self/ego)。

思维实体的本质是思想 / 认知,它不需要任何物质基础就能存在。

“现在我注意到,虽然我可能在做梦,虽然我的想法可能都是错的,但无论如何,只要我继续怀疑、思考、想象,我就必定存在。” 主体不仅意识到自己存在,而且能够通过内在的反省来了解自己的思想、欲望、情感等心灵状态。

“因此,我,即现在对我自己进行思考的人,可以非常清楚和明确地理解我只是一个思考的东西,也就是说,一个怀疑、理解、设想、愿意、不愿意、想象、感觉的东西。”

笛卡尔《论方法》(Discourse on Method, 1637)认为,自我意识是主体的首要概念:我在思考,我即是作为一个思考的主体而存在(Cogito, ergo sum, je pense, donc je suis)。

“我存在”(sum)表达了一种直接的直觉,而 “我思考”(cogito)是三段论的结论。(参见《哲学原理》,1644 年)。

康德的主体(subject)哲学中的自我意识和自我身份在现代欧洲思想史上是一个重要的转折点。

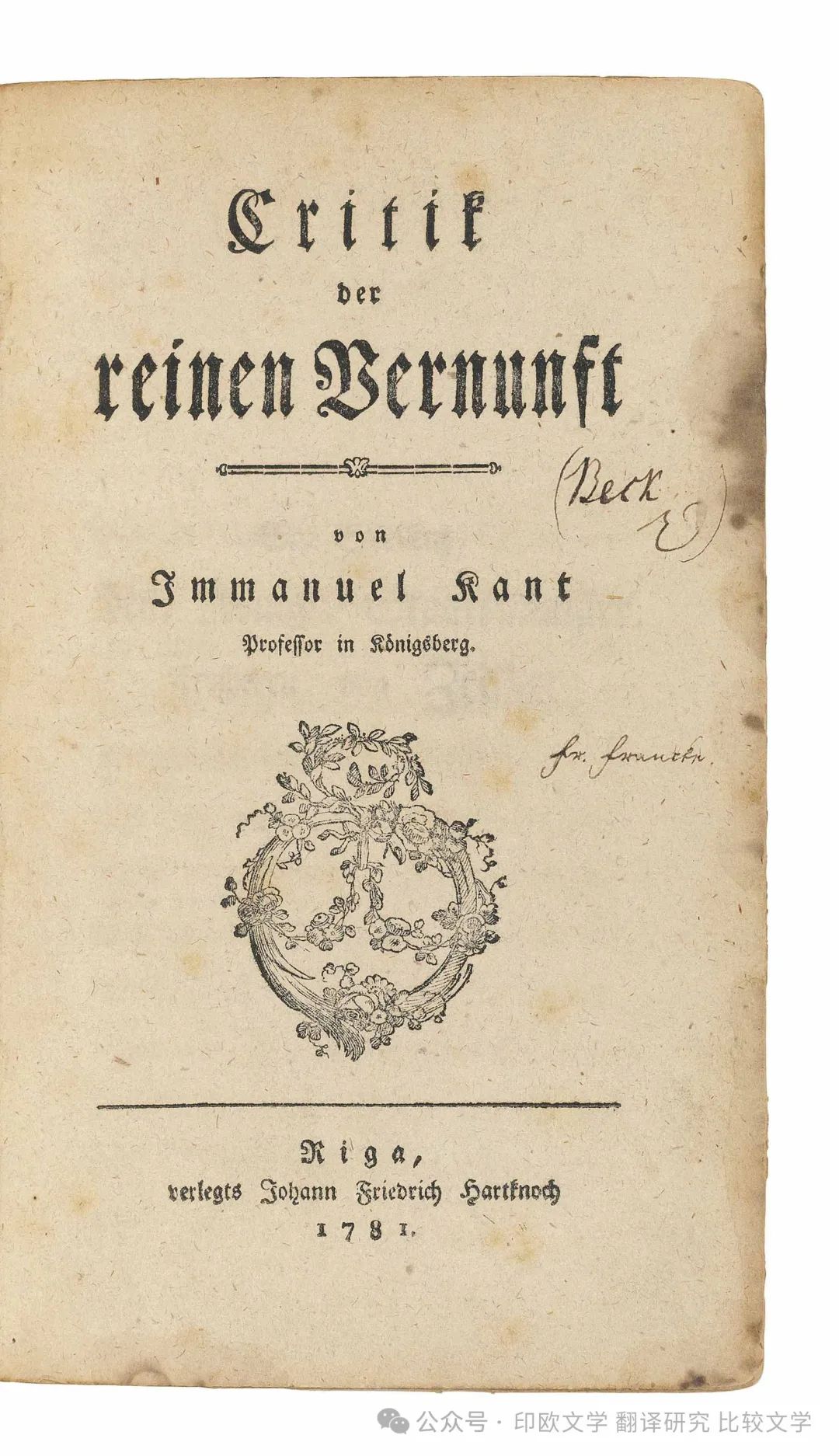

康德《纯粹理性批判》(Immanuel Kant, Critique of Pure Reason, 1781)探讨了人类知识的可能性,与唯理论(rationalism)和经验论(empiricism)不同。

康德只是在较少的情况下把灵魂(soul)等同于主体 / 自我(subject),但在极大多数情况下则把二者分开,而灵魂(soul)等同于 “我思考”,即指现象学的或者心理学的自我(self/ego),这是一个自觉的、经验的命题。

康德区分了先验的自我意识、经验的自我意识,和 “我”(ego)本身的自我意识,即主体可能准确地了解自己的本体自我意识(noumenal self-consciousness)Selbstbewußtsein。

康德更愿意用自我认知(Knowledge of Self)替代自我意识本身。当一个人意识到自己作为主体(subject)时,其纯粹的自我意识不会产生自我认知,即自我意识不是自我认知。因为关于心灵(Mind)的结构及其组成,无论如何,人们却对此一无所知。

康德认为主体在知识构建中表现出明显的主动性和先验性。主体不仅是被动地接收信息,而且是积极地塑造和理解其经验的结构。

现象(Phänomene)是人们能够通过感官和理解力来认识的外部世界。主体的先天认知形式包括空间和时间的直观形式,先验概念(a priori concepts)以及理解力的范畴(categories of understanding)。

“知识的先验条件是主体的先验形式。”“直观的纯形式是属于主体的。”“意识实际上是另一种表征在我身上的表征。”

康德强调了感性直觉的接受性,“‘我思考’(Cogito)表达了决定我存在的行为。” 因为只有感性直觉(自我意识)才能成为存在命题的基础。

意识的统一体(Unity of Consciousness)作为经验的综合体,无论是积极的还是消极的,是心灵(mind)的一个核心特征。主体 / 自我是 “理性的但有限的存在”。

而后,黑格尔在《精神现象学》(Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Phänomenologie des Geistes, 1807)、《美学演讲录》(Vorlesungen über die Ästhetik, 1835-38)强调了主体(尤其是自我意识 Selbstbewußtsein)与精神(Geist)的辩证关系,认为主体是个人的意识(Bewusstsein),是绝对精神(absolute Geist)的体现,也是社会关系、文化传统和历史进程(时代精神)的产物。

自我意识被作为精神来把握,是达到绝对知识(absolute Wissen)的转折点。“自我意识是这样一种意识,即它在它的对象中看见自己。”“自由是精神的实质。”“自由的实现是精神的使命。”“绝对知识是精神的最终目标。”

马克思、恩格斯是 “青年黑格尔派” 的成员,强调了人的生产实践,《德意志意识形态》(Karl Marx, Friedrich Engels, Die Deutsche Ideologie, 1845-46)认为,主体的自我意识是其成为真正主体的关键。主体是通过其社会实践活动来塑造自己及其世界的。

“人的本质并不是单个人所固有的抽象物,在其现实性上,它是一切社会关系的总和。”

恩斯特・布洛赫(Ernst Bloch)认为,主体不仅是个人,也是集体和社会的产物。主体在历史进程中扮演着推动社会变革和进步的角色,是创造历史的动态力量。

布洛赫发展了马克思的主体观念,认为世界是在内在性中运动的、作为自然的主体,乌托邦的、动态的、可能的自然主体(natursubjekt)造成革命意识,而历史的主体,即劳动的人被领会为历史的生产者,从而扬弃历史命运时,这个主体才能接近自然世界中的生产之家。

18 世纪,主体性(subjectivity)成为哲学的一个核心术语。主体性(subjectivity)是指主体在行为中表现出标志 “自我” 的印记和自我意识世界,主体是在主体间性中完成自我确认的,一个主体必然依据其意愿性(intentionality)去采取一定的观察视角去理解世界,个体的人为实行自由意志而发挥选择和行为的能力去体验自我,拥有独特的本体感觉(proprioceptive sense)、自我意识感受(ipseity)、不可分享的自我所有(titularity or ownness),和私人性的特征(privacy, privileged access),以及自我表现的不可顺应特征(incorrigibility),每个独立的主体同样具有不可重复的声调和色调(individual tone and colour)。

《费希特的主体性理论》(Frederick Neuhouser, Fichte’s Theory of Subjectivity)。

从尼采 Nietzsche、克尔凯郭尔、胡塞尔、海德格尔、弗洛伊德 Freud 到福柯、德里达、利科(Paul Ricoeur)、洛伊德(Genevieve Lloyd),现代主义重新考察并定义了 “主体性”(subjectivity)这一哲学观念。

《克尔凯郭尔:主体性、反讽与现代性危机》(Jon Stewart, Søren Kierkegaard: Subjectivity, Irony, & the Crisis of Modernity)。

德里达《死亡的礼物》(Jacques Derrida, The Gift of Death, 1995)强调了个体化的、内化的心灵(individualized, interiorized soul)和主体性(subjectivity)二者的复杂关系,并描述主体化的内化(subjectivizing interiorization)。

《主体性与身份认同》(Peter V. Zima, Subjectivity and Identity: Between Modernity and Postmodernity)。

[1] Udo Thiel. The Early Modern Subject: Self-Consciousness and Personal Identity from Descartes to Hume, Oxford University Press, 2011: .

[2] Eduardo Molina. “Kant’s Conception of the Subject.” CR: The New Centennial Review 17, no. 2 (2017): 77–94.

[3] Ernst Bloch, Subjekt-Objekt, Erläuterungen zu Hegel, Berlin ,1951. Ernst Bloch, Philosophische Aufsätze zur Objektiven Phantasie, Frankfurt,1969.

主体性的演变历程

原创 诚意 致知空间 2024年10月08日 21:25 山东

在思考时,我是我;在实践中,我成为我。

主体性概念在哲学史中的演变,反映了西方思想对“人是什么”“人如何认识世界”和“人如何行动于世界”这些基本问题的不同回答。这篇分享一下主体性概念在不同阶段的演变历程(列举每一阶段的代表性观点)。

1. 古希腊哲学:从统治性客体向模糊的主体转变

在古希腊哲学中,主体性的概念并没有明确形成,哲学家们更多关注客体(世界、自然)的秩序和本质。以亚里士多德为一个较为明显的开端,古希腊哲学家对于客体的依附态度趋于暧昧,为主体性的发展奠定一定基础。

-

柏拉图:强调理念世界的永恒性,认为人的感官世界只是对理念世界的模糊反映。主体在此是“认知者”,通过理性去接近真理。

-

亚里士多德:认为人的灵魂具有感知和理性功能,虽然他没有发展出现代意义的主体性,但他为后来的思想家提供了一个关于人如何通过理性理解世界的框架。

2. 中世纪哲学:主体性依附于神

中世纪的基督教哲学将个体的主体性与神的意志相结合。个体的主体性没有独立地位,所有个体的思维和行动都服从于神的计划和秩序。

-

奥古斯丁:尽管强调个体灵魂与神的关系,但他也探讨了内在意识问题,认为个体可以通过内省接触到神,这一探问代表一种萌芽的主体性。

-

托马斯·阿奎那:结合亚里士多德的哲学,强调人的理性是神赐予的工具,仍将主体性置于神学的框架内。

3. 近代哲学:主体性确立

近代哲学标志着主体性的确立,尤其是笛卡尔的“我思故我在”确立了自我意识作为认识的基础。

-

笛卡尔:他将怀疑作为哲学的起点,通过对一切外部世界的怀疑,最终发现“我思”的确定性。主体性在此成为认识论的基础,主体被定义为“思维的主体”,认识世界依赖于主体的思考。

-

康德:康德彻底变革了主体性,他提出主体不仅是认识的源泉,还是认识结构的塑造者。即主体通过感性和知性将经验组织为可理解的对象,世界的认识依赖于主体的先天形式。康德的“自律道德”也体现了主体性在伦理领域的重要性,个体通过理性为自己制定道德法则,标志着主体性从认识论扩展到伦理学。

4. 德国观念论:主体性作为绝对观念

在德国观念论中,主体性达到极致,成为世界和历史的创造性力量。

-

费希特:进一步发展了康德的思想,认为自我创造了世界,世界只是自我对自身意识的展开。费希特的“自我”和“非我”关系,体现了主体性对世界的建构作用。

-

黑格尔:黑格尔的主体性不是单一的个体自我,而是通过历史进程发展的“绝对精神”。主体通过历史运动实现自身的自由和自我意识,个体的主体性必须在社会和历史的框架中理解。

5. 现象学与存在主义:主体性与存在的直接经验

现象学和存在主义延续了对主体性的关注,但从纯粹认识论转向了存在的经验和自由。

-

胡塞尔:提出了“意向性”理论,认为所有意识都是对某物的意识,主体通过“意识”把握世界,强调主客体的互动。主体性在此不仅是纯粹思维主体,也是体验和知觉的中心。

-

海德格尔:批评了传统形而上学对主体性的过分强调,提出“在世存在”(Dasein)概念。主体性在此被重新定义为个体在时间和世界中的具体存在,主体不再是纯粹的理性思考者,而是通过自身存在与世界的关系来理解和实践自我。

-

萨特:强调“存在先于本质”,即人类没有预先规定的本质,必须通过自己的选择和行动来定义自己。萨特的主体性是“自由的承担者”,个体对自己的存在负责,这种自由的主体性带来了“责任”的沉重负担。

6. 后结构主义与后现代主义:主体性解构

后结构主义和后现代主义对主体性提出了质疑,认为主体性是历史、语言和权力关系的产物,而非独立的、固定的自我。

-

福柯:认为主体性是权力和知识机制作用的结果,个体通过权力结构和话语构建自我。他反对笛卡尔式的“自主主体”,提出主体性是被社会建构和规训的。

-

德里达:通过对语言和意义的不确定性分析,质疑了传统哲学中的主体性概念。他认为主体性无法在固定的逻辑或结构中得到定义,而是处于不断的差异和变化中。

-

拉康:从精神分析的角度看待主体性,认为主体性是在与他者的关系中产生的,尤其是在语言系统和象征界的作用下,主体性始终是分裂的、不完整的。

7. 马克思、恩格斯的主体性:社会关系、阶级斗争

强调个体在经济基础上的作用,认为人的主体性是通过社会关系和阶级斗争体现的,关注物质条件如何塑造人的意识。

- 马克思、恩格斯:个体的主体性根植于其社会关系和经济条件。人不是孤立的,而是在特定的社会和历史背景中形成的。阶级斗争是主体性的核心,通过参与斗争,个体能够意识到自身的社会地位并寻求解放。马克思强调,意识形态是物质生活条件的反映,个体的思想和行为受制于社会结构。

8. 西方马克思的主体性:意识形态、文化、历史

西方马克思主义则更注重文化和意识形态的因素,强调主体性的流动性和复杂性,探讨个体在文化、历史和社会结构中的多重身份和角色,关注如何通过艺术和批评实践实现主体性的解放。

需要注意的是,针对资本主义文化的研究,是西马学者的主要阵地。但是,这一阵地并非单纯的意识资料研究,而是将文化作为社会变革的根本源头加以认识,因此他们探究文艺绝非仅仅是个人爱好,而是有着严肃的政治使命感。

-

卢卡契:在《历史与阶级意识》中探讨了历史主体性,认为人的主体性在资本主义社会中被“拜物化形式”所掩盖,人失去了真正的自我以及真正的社会关系。卢卡契认为,现实主义文学通过塑造典型形象,有助于恢复完整的人性,建构人全面的主体价值。

-

路易斯·阿尔都塞:提出“意识形态国家机器”的概念,强调主体性是在意识形态的影响下形成的。他认为,个体身份是多重的,通过社会结构的再生产和意识形态的影响,个体被塑造成特定的社会角色。阿尔都塞质疑传统的主体观,认为主体不是自我意识的单一表现,而是社会力量和文化因素交织的结果。

-

特里·伊格尔顿:强调文化和意识形态对主体性的塑造,探讨了在现代社会中个体的异化现象。他认为,主体性不仅受到经济结构的影响,还受到文化和社会认同的影响。伊格尔顿批判主流意识形态对个体自由的压制,提倡通过文化批评和艺术实践(审美)来探索和解放主体性。在《批评与意识形态》(Criticism and Ideolody)中,伊格尔顿从六个范畴阐发文学与意识形态的关系,并在历史唯物角度探究审美的价值。

-

弗雷德里克·詹姆逊:在后现代主义背景下探讨主体性,认为主体性在资本主义文化中变得流动和分散。他强调文化实践在塑造和挑战主体性方面的重要性,主张通过批评和艺术活动重新构建主体性。詹姆逊还探讨了后现代条件下的意识形态和文化认同,关注个体在全球化进程中的复杂身份。

9. 当代思想:主体性的新维度

当代哲学试图重新思考主体性,融合历史、政治和社会层面的复杂性。

-

女性主义与后殖民理论:质疑传统哲学中的主体性概念,提出主体性应包括性别、种族、阶级等多重身份因素。主体性被视为多元、动态的,不再是单一的、普遍的“理性主体”。

-

阿甘本:从政治哲学角度提出“赤裸生命”的概念,探讨了现代权力如何通过排除和规训,塑造个体的主体性。

总结

主体性概念从古希腊的客体世界逐渐转向个体的自我意识,在近代哲学中得到了确立,并在德国观念论中达到极致。然而,随着现象学和存在主义的出现,主体性从理性和认识论的层面转向了存在和自由的维度。到了后结构主义和后现代主义,主体性受到了历史、语言和权力的解构。现代的主体性研究则融合了性别、种族、社会等多重视角,强调主体性的多元性与动态性。

马克思主义如何理解“主体性”

赵 虎 学习时报 2024年04月22日 11:01 北京

在哲学思想的长河中,主体性一直是思想家们关注和思考的焦点问题,普罗泰戈拉提出“人是万物的尺度”,就彰显了对人的主体性认识的初步觉醒。到了近代,笛卡尔、康德、黑格尔等哲学家对主体性进行了更为深入的探讨,他们从各自的理论视野出发,强调了人的理性、自我意识、自由意志等,并以此为根据,建构起近代“主体形而上学”的大厦。那么,马克思主义的主体性思想如何实现了对形而上学主体性思想的批判和超越?或者说如何从马克思主义层面去理解“主体性”呢?

马克思在很早就站在了高扬主体性的立场上。在他的博士论文中,马克思通过对伊壁鸠鲁原子偏斜运动打破必然性的研究,意识到个体的人同样可以通过自我意识的觉醒,摆脱外界强加于人的必然性束缚,获得自主性和自由。他写道:“对于古代人来说,自然的作用是前提,而对于近代人来说,精神的作用是前提。”在古代,人们往往将自然视为人类命运的决定性因素,对自然的敬畏和顺应是古代人生活的重要特征。近代以来,科学技术的飞速发展昭示了人的巨大潜能,人类不再完全受制于自然的限定性,不仅有能力超越自然的束缚,而且能够主动探索和改造自然。在此,我们能够很明显地感受到青年马克思思想中以自我意识弘扬主体性的倾向,“承认人的自我意识是最高神性的一切天上的和地上的神”,他肯定了自我意识的自主性对必然性的反抗。在这个意义上,可以说马克思的自主性思想受到了以鲍威尔为首的青年黑格尔派自我意识哲学的影响。但需要指出的是,马克思并没有完全被黑格尔俘虏,他认为个体的自主性和自由并不是孤立的和绝对的,通过“定在中的自由”,他展开了对伊壁鸠鲁抽象自由观的批判,显现了自身对黑格尔和其他青年黑格尔分子的超越。

在马克思那里,人的主体性的形成是建立在区分对象意识和自我意识的基础上。马克思指出:“动物和它的生命活动是直接同一的。动物不把自己同自己的生命活动区别开来。它就是这种生命活动。人则使自己的生命活动本身变成自己的意志和意识的对象。他的生命活动是有意识的。”动物与其生命活动之间的关系是直接的、自然的,它们的行动往往基于遗传和本能;而人类不仅具有生命活动,而且能够将自身的生命活动提升到意识的层面。可以说,正是这种对对象意识和自我意识的区分,为人类主体性的形成奠定了基石。当人能够清晰地将自己的生活作为意识的对象,并在意识中将对象和自我区别开来时,便意味着人类超越了动物的本能驱动,开始明确自己的主体地位,人的生命活动因此变得有意识、有目的,认识自我和改变外部世界才成为可能。正是这种主体性的存在使得“人懂得按照任何一个种的尺度来进行生产,并且懂得处处都把内在的尺度运用于对象”,人的生产不再受限于自身所属的特定的种的特性和需求,而是能够超越自身的自然属性和生物限制,掌握“任何一个种”的特性和规律,进而运用这些规律来进行生产活动,并且通过将自己的内在尺度作用于对象,使产品具有了人的印记,彰显人的主体性和创造力。

在马克思的主体性思想中,实践概念占据核心地位。当我们回顾马克思的思想历史,可以看到,他对主体性的理解一步步离开自我意识哲学,从主观的天上回到现实的地上。马克思正是通过实践概念将“主体性”从抽象的思辨中解放出来,进一步清除了黑格尔哲学中遗留的“纯粹概念神话”,赋予主体性更加具体和现实的内涵。主体性不是抽象地存在于意识或精神之中,而是体现在人的现实的社会实践活动之中,实践是彰显人的主体性的桥梁和纽带。他尖锐地批判道:“自我意识通过自己的外化所能设定的只是物性,即只是抽象物、抽象的物,而不是现实的物。”这句话体现了马克思对现实与意识之间关系的深刻洞察,马克思看到了自我意识哲学中主体性思想的局限性和抽象性,他们往往将主体性等同于“意识的内在性”,将人的主体性看作是一种封闭在意识内部的、静态的存在,倾向于将主体的实现过程归结为自我意识的外化设定,因此无法完全把握现实世界的真实面貌。马克思则通过“对象性的活动”来洞穿这种“意识的内在性”,他强调对“对象、现实、感性”要从“现实的、感性的活动本身”去理解,要把它们“当作感性的人的活动,当作实践去理解”,要“从主体方面去理解”。对象性活动,作为人的本质力量的对象化,不断建立起人与外部世界的实践联系,在这个过程中,人将外部世界转化为可以感知、认识和改造的对象,同时也确立了自身的主体地位。

实践不仅是理解人的主体性的基础,也是实现人的主体性的途径。在《关于费尔巴哈的提纲》中,马克思指出:“环境的改变和人的活动或自我改变的一致,只能被看作是并合理地理解为革命的实践。”在“革命的实践”活动中,人的主体性的发挥和实现,不仅体现在人不是被动地接受环境的制约,而是可以根据自己的目的和意愿主动地适应、互动和改造环境,使环境适应人的需求;而且体现在人自身的自我完善和自我超越中,人在实践过程中作为主体能够不断地反思和调整自己的行为和策略,不断提升自己的认知能力和实践能力,以适应环境的变化和满足新的需求,人的主体性发挥由此获得了更广阔的空间。马克思和恩格斯在《德意志意识形态》中进一步指明,“因此第一个历史活动就是生产满足这些需要的资料,即生产物质生活本身”。因此,真正的历史不是思想活动的历史,不是精神主体性的展开史,而是物质实践的历史,是人类生产劳动的实践主体性的实现史。因为实践活动总是在一定的社会历史条件下进行的,因而人的主体性也是随着社会历史的发展而不断变化的,主体性正是在感性实践中形成和发展的历史范畴。离开具体的历史的实践生产活动来谈人的主体性,要么将人的主体性看作是一种先验的、超越的存在,陷入抽象的思辨之中;要么将人的主体性简化为一种生理反应或本能行为,陷入机械主义的误区。因此,在唯物史观的科学视野中,在现实的生产实践中,马克思真正还原了被自我意识和绝对精神遮蔽的主体性,将人的主体性的实现置于人类具体的、历史的生产活动及现实的生存境遇中加以审视和考察,主体性正是在实践中历史地生成着,不断推动新的历史规定取代旧的历史规定。

“人的本质不是单个人所固有的抽象物,在其现实性上,它是一切社会关系的总和。”马克思主义对主体性的理解不仅仅是环境的改变和单个人的自我的改变,人在生产实践中结成的社会关系也具有属人的性质,也是人的主体性的重要体现。在生产实践中,人们通过分工、协作、交换等方式,形成丰富复杂的社会关系网络,要全面理解人的主体性,就必须深入到人的社会关系中去。正是在这个意义上,马克思揭示了资本主义生产方式下人的主体性被压制和剥夺的现象,劳动者与生产资料相分离,成为机器的附属品,他们的主体性在劳动过程中被剥夺,他们的劳动成果被资本家无偿占有,失去了自我表达和自我实现的一切可能性。资本主义生产方式下劳动者的劳动不再是自主、创造性的活动,而是被异化为单纯谋生的手段,他们在劳动中体验到的不是自我实现和满足,而是身体的疲惫和精神的折磨。马克思认为,在资本主义的历史阶段,人展现了相对外部自然的主体性的伟力,创造的生产力“比过去一切世代创造的全部生产力还要多,还要大”;但同时,人类主体性又落入了新的异化和物化的窠臼之中。因此,实现个体的主体性,实现从“必然王国”到“自由王国”的飞跃便成为马克思主义的崇高使命。正如马克思在《资本论》中指出的那样:“在这个必然王国的彼岸,作为目的本身的人类能力的发展,真正的自由王国,就开始了。”从这一层面上说,主体性是人力图摆脱自然、社会和人自身束缚而不断实现自我超越和自我解放的一种愿望和能力。他认为,在共产主义社会中,人们将摆脱各种限制和束缚,充分发挥自己的主动性和创造性,实现人的自由而全面发展的目标,直到那时,个体主体性才能得到真正的实现。

总的来说,在马克思主义的视野中,主体性超出了抽象的思辨或自我意识的“封闭环节”,深深根植于人的现实的生产实践之中。人的主体性的实现是人从自然关系盲目性和社会关系的奴役性中解放出来,不断摆脱各种必然性的支配,最终达至共产主义“自由王国”的理想境界。

• end •

文章刊载于《学习时报》2024年4月22日第2版

本期编辑:王雪

via:

-

作为哲学观念的主体和主体性 原创 彭建华 印欧文学 翻译研究 比较文学 2024年07月23日 17:25 福建

https://mp.weixin.qq.com/s/EFa_zFvHROcBYJqP93xO2w -

关键词丨主体性(主体性的演变历程梳理)原创 诚意 致知空间 2024年10月08日 21:25 山东

https://mp.weixin.qq.com/s/FKe4ALhleJncuaoccue6lw -

马克思主义如何理解“主体性” 赵 虎 学习时报 2024年04月22日 11:01 北京

https://mp.weixin.qq.com/s/VXxZRbIvMfgYvieH-O0Cgw

847

847

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?