大脑的解剖结构如何精确地产生一系列复杂功能仍未完全理解。从结构到功能的映射中一个有前途的表现是大脑区域的功能活动依赖于潜在的白质结构。在这里,我们回顾了研究宏观尺度结构和功能连接之间的联系的文献,并建立了结构-功能耦合(SFC)如何比单独的特征提供更多有关大脑基本运作的信息。我们首先定义SFC,并描述用于量化它的计算方法。然后,我们回顾了研究异质SFC表达的经验研究,跨不同大脑区域、不同个体、在执行认知任务的背景下以及随时间变化的情况,以及其在促进灵活认知中的作用。最后,我们调查了结构和功能之间的耦合在神经学和精神疾病中受到的影响,并报告了异常SFC与疾病持续时间和疾病特定认知障碍的关联。通过阐明大脑结构和功能之间的动态关系在神经学和精神疾病存在时如何改变,我们的目标不仅是进一步了解它们的病因,还要将SFC确立为疾病症状和认知表现的新敏感标记。总的来说,这篇综述汇总了关于神经典型和神经非典型个体的人类大脑宏观结构和功能之间区域相互依赖的当前知识。

1. 简介

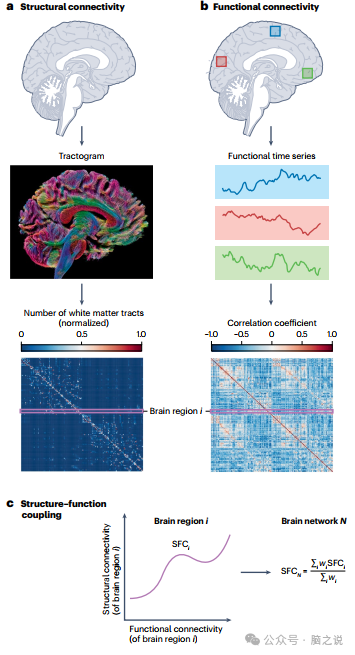

在过去几十年中,学者们越来越多地努力理解大脑的解剖连接与其功能多样性之间的对应关系。广义上说,每个大脑区域的结构特征可以通过其白质连接来描述,即将其与大脑的其他区域连接起来的一组神经纤维(有关结构连接的补充定义,请参见框1)。这些纤维通常通过扩散加权成像进行评估。两个大脑区域之间的结构连接可以估计为它们之间的白质纤维数量(或密度)(图1a)。此外,每个大脑区域的功能特征可以通过其神经活动来描述。这种活动可以直接捕捉,例如通过电皮层图、脑电图和脑磁图,或者间接通过功能性磁共振成像(fMRI)中的血氧水平依赖(BOLD)信号来捕捉。然后,两个大脑区域之间的功能连接通常被定义为它们各自神经活动时间序列之间的统计相似性(图1b)。在考虑结构连接和功能连接如何量化不同但生物学相关的生理过程时,以下是一个关键问题:它们之间的机制关系是什么?

许多神经影像研究试图阐明这种关系在人类中的情况。广义上说,这些研究发现大脑的解剖结构限制并部分决定其功能连接和神经活动。反过来,神经活动通过神经调制和神经可塑性过程来塑造结构连接。在静息状态下,连接的结构强度与其功能强度呈正相关,但这种相关性并不完美,而是根据几个因素而变化。例如,虽然直接解剖连接的大脑区域通常也显示强功能连接,但通过更多多突触连接间接连接的区域展现出各种功能连接模式。例如,具有相似视野映射的同位视觉皮层显示功能连接,尽管缺乏直接的结构连接。同样,具有分裂大脑或缺失脑联合的个体即使在没有连接两个半球的主要联合纤维的情况下也可以显示双侧功能连接。因此,尽管平均而言,结构和功能倾向于相互跟踪,但它们之间的关系并不是一对一的,而是在大脑区域之间变化。

如何更好地理解结构连接和功能连接之间的关系变化呢?越来越多的证据表明,宏观层面上的结构-功能关系在大脑区域之间存在差异,并且这种差异在很大程度上取决于它们在皮层层级结构中的位置。为了简化这些研究结果的传达,该领域创造了结构-功能耦合(SFC)这一术语,指的是大脑区域的功能如何统计上依赖于其结构,反之亦然(图1c)。尽管使用了多种方法来评估SFC(框1),但最常见的方法是相关性分析:每个大脑区域的SFC被定义为其结构连接值向量与所有其他大脑区域的结构连接值向量以及其功能连接值向量与所有其他大脑区域的功能连接值向量之间的相关系数(图1a、b,第三行)。较高的SFC将表明该大脑区域的功能连接和结构连接向量之间存在更强的统计依赖关系。为了保持一致性并进行更严格的研究结果比较,我们主要关注使用这种相关性分析方法评估SFC的宏观结构-功能关系研究。

在本综述中,我们综合了关于人类大脑宏观结构与功能之间的区域相互依赖关系的当前知识状态。我们首先整理了研究,这些研究探讨了SFC在皮层上异质表达在个体和随时间变化中的情况,以及它在促进灵活认知中的作用。然后,我们讨论了报告在各种神经疾病和精神疾病中出现改变的SFC的研究,以及SFC作为有效疾病生物标志物的潜在作用。通过回顾这些文献,我们提出SFC作为比单独的结构或功能属性更具信息性的认知韧性和表现标志。

图1 计算脑区结构-功能耦合

2. 规范结构-功能耦合的异质性表达

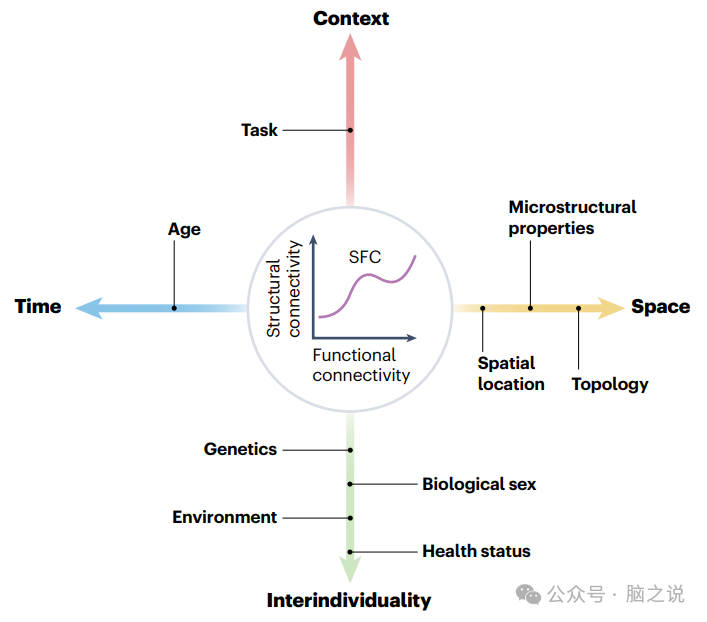

迄今为止,大多数研究关注于四个变化轴:在大脑区域之间的变化、在个体之间的变化、作为认知任务的功能以及随时间的变化(图2)。正如我们在本节中所讨论的,这些变化轴为我们提供了关于人类大脑组织原则的重要见解,以及这些原则如何解释认知中的个体差异。

2.1 结构-功能耦合在不同脑区是不同的

图2 结构-功能耦合变化轴

在过去几年里,结构-功能相关性研究已经从全脑范围的全局调查转向了在孤立区域的局部调查。最近的研究一致表明,功能与结构的宏观尺度耦合在皮层和亚皮层之间存在变化,随着认知表征层次的逐渐丧失而逐渐丧失。具体来说,主要感觉和运动皮层以及单模结合皮层 — 单模感觉区域 — 如视觉、听觉和体感皮层,以及亚皮层结构(尾状核和尾状核)显示出相对较强的SFC。相比之下,异模结合皮层、副边缘区域和边缘区域 — 跨模区域 — 包括顶叶、岛叶、前扣带和颞叶皮层,以及边缘和默认模式网络,显示出相对较弱的SFC。

关键的是,这种在皮层中结构连接与功能连接之间的逐渐解耦现象已经通过使用不同但互补的大脑皮层层次定义进行了一致的证明。这些定义包括对大脑皮层进行粗粒度划分,根据其内在功能连接模式的相似性(例如功能静息状态系统)或细胞形态学特性(例如具有不同层次分化水平的细胞组织结构系统),将脑区划分为更广泛的功能网络。也使用了更细粒度的梯度来研究SFC的动态特性。例如,皮层组织的主要功能梯度中,梯度内较低的分配捕捉到主要的感觉和运动区域,而较高的分配捕捉到默认模式网络内的区域,以及微结构协方差的特征,其中主要感觉区域位于剖面的较低端,而边缘区域则代表其顶点。社群检测技术也被用于研究非大脑结构之间的SFC差异,例如最近的一项研究首先将大脑划分为非重叠的结构模块,然后计算每个模块的SFC。利用无监督聚类方法,作者发现小脑的SFC表达模式存在差异,其后部成分的SFC明显高于前部成分,凸显了小脑的多样解剖结构和潜在功能。总的来说,根据各种结构和/或功能属性对脑区进行层次排序,揭示了不同的空间组织的规范轴,例如感觉运动联合和颗粒-无颗粒轴。

大脑区域的自发活动与底层白质的联系程度,可能反映了该区域在认知表征层次上的专门化程度,范围从更低(更专门化)的认知功能表征到更高(更灵活)的认知功能表征。换句话说,那些具有相对强烈的SFC并调节特定的基本过程,如视觉、听觉和自主运动的区域,似乎被放置在这种功能层次的较低端(专门化端),而那些具有较弱SFC并调节情绪、奖赏加工、工作记忆、执行功能和社会认知等功能的区域,则被放置在这种功能层次的较高端(较少专门化端)。在这种较高端,区域并非具有特异性,而是表现出对功能多样性和灵活性的偏好,即在不同任务下展现出不同的神经激活模式的能力。事实上,功能灵活性与大脑区域之间SFC的强度呈负相关。因此,跨模态区域中较弱的SFC可能促进功能多样性和认知灵活性。

除了前面提到的“静态”SFC评估之外,最近的研究还探讨了SFC在认知表征层次上的瞬时波动如何变化。与静态SFC研究类似,这项工作利用不同的统计指标量化了SFC的时间波动,并利用了皮层层次的互补定义。当SFC在时间上的方差定义了时间SFC的波动时,横跨边缘、默认模式和额顶叶皮层的跨模态区域显示出比感觉皮层内的单模态区域更大的波动。有趣的是,视觉皮层内的单模态区域显示出特别高的SFC耦合方差。相反,当SFC在时间上的变异系数定义了时间SFC的波动时,位于单模态-跨模态层次结构中间位置的大脑区域显示出最大的波动。具体而言,腹侧和背侧注意网络内的大脑区域,尤其是岛叶皮层和额眼场,其SFC在时间上变化最为不稳定,而单模态和跨模态区域,包括视觉系统和默认模式网络,显示出更稳定的SFC模式。

这些研究中报告的瞬时SFC波动的不同结果可能源于用于定义SFC时间波动的不同数学定义。方差量化了每个网络中SFC值的离散程度,而变异系数则将这种离散程度与每个网络的平均SFC相对比。一些关联区域(如边缘和注意网络)相对于其他单模态区域(如运动皮层)共同报告的整体SFC时间波动增加,可能反映了它们功能连接模式的固有更大变异性。更广泛地说,这些发现还强调了即使是用于量化感兴趣变量的互补指标也可能产生不同结果,突出了使用独立数据集进行结果的可重复性和可复制性的必要性。

2.2 结构-功能耦合在不同被试中不同

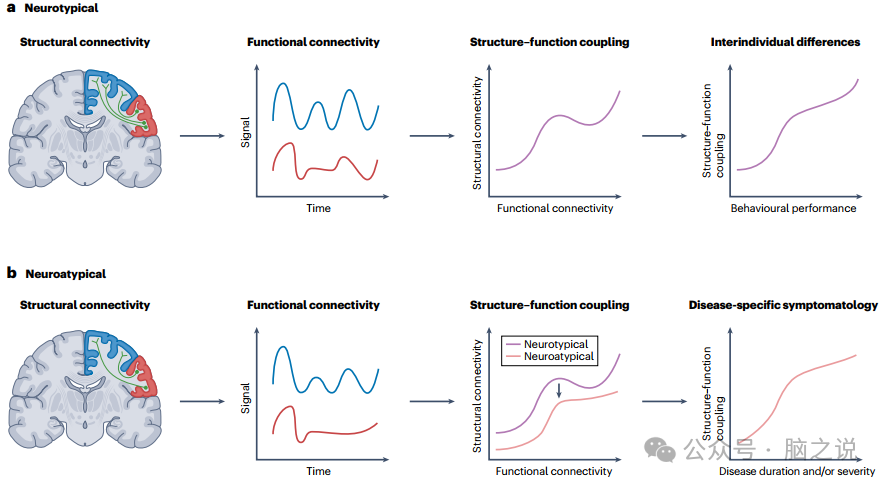

从行为学角度来看,大脑区域中SFC的变化跟踪了个体间认知表现的差异(图3a)。在最近的一个工作记忆研究中,个体的任务表现与额顶叶和默认模式网络的跨模态区域(前侧前额叶皮质、前岛叶、后扣带回皮质和中央后枕皮质)中更强的SFC相关,而与体感皮质的单模态区域中更弱的SFC相关。另一项研究提取了反映个体在几个认知领域整体认知表现的全球认知分数。较高的分数与辅助运动区域和双侧中央扣带区域中更弱的SFC以及右侧岛叶中更强的SFC相关。在使用感知切换任务时,第三项研究发现,BOLD激活信号与基础解剖网络的对齐程度的个体差异解释了成年人的认知切换表现。在将BOLD信号分解为与基础解剖连接相关和不相关的成分后,作者表明与基础解剖的功能对齐程度增加在不相关成分中与更快的认知切换反应时间相关。一项考虑认知灵活性的互补方面与认知切换相关的研究报告了更强的SFC与个体的流体智力和空间定向得分更好之间的正相关。然而,在评估执行功能(如持续注意力)和语言记忆的认知测试中,更好的得分与较弱的SFC相关。

图3 神经典型和神经精神疾病个体的结构功能耦合

这些认知表现的发现可能有助于我们了解结构与功能之间的动态相互作用如何促进认知的不同方面。更快的认知切换和增强的空间定向可能依赖于结构和功能连接之间更直接的对应关系,以便快速可靠地检索相关信息。然而,其他认知领域的编码,如执行功能和记忆检索,可能依赖于结构和功能之间更松散的对应关系,这种对应关系促进了来自多个感觉模式的新信息的灵活整合。确实,深入探讨为什么某些与任务相关的功能连接模式与结构连接更密切或更疏远相关将是具有启发性的。

值得注意的是,SFC也可以用于独特地识别个体并预测对任务执行的功能脑状态的反应。与基础结构连接脱离的功能连接模式,特别是在高阶系统的跨模态区域(如额顶叶网络)中发现的模式,在各种认知特征中占据了相当大比例的个体间变异性,包括持续注意力。重要的是,这些模式也可以用于独特地识别个体。相反,与基础解剖路径更紧密相关的功能连接模式,如在单模态感觉区域中发现的模式,可以用于区分特定任务的功能脑状态,但不能区分个体。总的来说,这些研究强调了SFC与个体认知差异之间的关系,以及将SFC作为个体大脑组织的“指纹”的潜在用途。支持这一观点的是,据报道,SFC在个体间随时间高度一致,同时在不同样本群体中具有可复制性。

个体间SFC的差异部分地可以通过生物性别来解释。一项针对年轻成年人的最新研究发现,男性的SFC比女性更大,特别是在眶额叶(右半球)、默认模式和腹侧注意网络中。相比之下,年轻女性在右海马区显示出更强的SFC。然而,在一个中年群体的研究中发现,女性的SFC较男性更大,特别是在包括左侧额下回、左侧顶下回、右侧额上回和右侧顶上回在内的关联皮层。然而,中年男性的更大SFC局部化到枢纽区域,如右岛叶,以及非枢纽区域,如左海马和右旁海马回。值得注意的是,这些与性别相关的区域性SFC差异与认知表现相关:女性非枢纽区域的更大SFC与工作记忆较差相关,而男性枢纽区域的更大SFC与更好的推理能力相关。这些研究共同表明,性别是研究SFC中的生物变量的重要因素。

个体间SFC的存在引发了以下问题:SFC的区域模式是否具有遗传性?SFC在视觉、亚皮质、小脑和脑干区域内被发现具有很高的遗传性,这表明空间模式化的SFC至少部分是遗传确定的。关键是,一些人提出,跨模态皮层中结构与功能之间相对脱钩的现象是由于对其异模态成分(包括额顶叶和默认模式网络)的微结构架构和功能活动的遗传控制减少所致,而不是对其副边缘成分(包括前岛叶和扣带区域)的遗传控制减少。然而,SFC的遗传性与SFC的幅度之间似乎没有明显的关联,这表明塑造大脑区域间SFC的生物标志物可能受到不同遗传因素的调控。有趣的是,当在源自单个区域的连接上进行平均时,SFC具有与功能连接强度相似的遗传性水平,比结构连接强度具有更高的遗传性水平。然而,某些大脑区域,特别是视觉、亚皮质、小脑和脑干系统内的区域,具有比功能遗传性更显著的SFC,这表明SFC的遗传性在单个区域中可能比单独的结构或功能遗传性更具信息量。

2.3 结构-功能耦合的变化取决于认知任务

任务的执行或认知背景也可以显著改变同一个体内结构与功能之间的关系。利用基于任务的功能磁共振成像(fMRI),一项最近的研究发现,在进行注意力任务时,整体功能连接减少,但在进行记忆任务时,相对于休息状态,整体功能连接增加。值得注意的是,连接大脑区域的长程同侧结构连接,在注意力和记忆中起重要作用的区域之间,在功能连接方面显示出显著变化。特别是,在注意力任务期间,这些连接显示功能连接减少,而在记忆任务期间,显示功能连接增加。

在学习过程中也发现了结构介导的任务依赖性功能连接变化。一项典型的研究考察了感知训练对自发BOLD活动的短期影响。研究团队利用fMRI从典型个体中提取了在进行视觉感知任务(涉及空间注意力)的训练前后的功能时间序列。在个体接受训练之前,视觉皮层和背侧注意网络(右侧和左侧额眼区;右侧顶上叶)内的解剖连接区域在功能上是独立的,但在训练后显示出反相关的时间序列。这些区域之间功能反相关的程度也与感知学习的改善相关,表现为对熟悉(经过训练)和陌生(未经训练)形状的更快识别。在另一项互补研究中,研究人员进行了类似的实验,并记录了个体在短期视觉运动训练会话前后的自发BOLD信号。值得注意的是,运动学习增加了两个神经回路内大脑区域的BOLD信号变异性:额顶叶和双侧小脑系统。视觉运动训练后自发发生的功能活动调节反映了刚刚获得的运动技能的“离线”处理。值得注意的是,这两个调节的回路,特别是它们之间广泛的解剖皮层-小脑连接,在运动相关记忆的巩固中起重要作用。

总的来说,这些研究表明,大脑的功能连接并不仅仅是其基础结构连接的反映。相反,虽然部分与结构骨架相连,功能活动可以在多个时间尺度上动态变化,以灵活适应任务依赖性和背景依赖性需求。

2.4 结构-功能耦合在生命周期的变化

到目前为止,我们已经探讨了在给定时间点跨不同大脑区域、个体之间以及任务或认知背景的功能和结构连接之间的耦合方式的不同之处。在超越单个时间点的基础上,我们现在提出这个问题:SFC的全局和区域幅度是否随时间变化?

早期的研究考察了涉及高级认知的网络(如默认模式、显著性和额顶叶-顶-顶叶网络)在儿童和年轻成年人中的SFC差异。一项研究显示,在成年人中,沿着连接右半球额-岛叶和背外侧前额叶皮质的前-枕束的白质束,结构和功能连接呈正相关 — 这些区域参与视觉空间处理和注意力 — 但在儿童中并非如此。类似地,另一项使用两种结构连接定义的研究发现,成年人之间后扣带皮层和前扣带皮层之间的SFC更强,这些区域属于默认模式网络,参与自我参照和社会认知过程,但在儿童中并非如此。这些互补的结果指向了在发育过程中涉及高级认知的白质束中结构和功能连接之间关系的稳定化。

最近的研究还发现,SFC在整个青春期以一种层次受限的方式发生变化。主要感觉和运动区域显示出微妙的与年龄相关的SFC减少,而跨模态区域 — 特别是在额顶叶和默认模式网络内 — 显示出明显的与年龄相关的增加。此外,右半球前外侧前额叶皮质中的SFC增加,这是一个与抽象推理和目标导向行为一直相关的联合区域,部分介导了整个青春期执行功能改善的年龄相关性。总体而言,整体SFC在整个儿童和青少年时期都有增加的趋势,在接近成年期时达到稳定,并随后下降。

在跨越整个生命周期的研究中,另一项研究发现,SFC的全局幅度随时间减少。在区域上,与年龄相关的SFC减少在视觉和体感运动皮层特别显著;在高级联合皮层内的跨模态区域,如默认模式和额顶叶网络,SFC幅度略微减少,而有一些区域甚至随时间增加了它们的SFC(包括颞极和背侧和腹侧前额叶皮质)。因此,在正常成年人中,低级单模态感觉皮层的结构和功能连接之间存在较强的相关性,这些区域更有可能随时间减少其SFC。这种关系与典型的“后入先出”假说形成有趣的对立,通常在衰老研究中看到,即在正常发育过程中较晚成熟的高级联合区域在人类衰老时首先显示出加速退化。最近的大规模纵向神经发育队列研究可以进一步解读不同年龄段SFC的变化。

2.5 总结

本节中审查的研究建立了人类大脑皮层层次结构中结构连接和功能连接之间的统计相似性如何变化,以及这种SFC的异质表达如何跟踪个体之间灵活认知和认知表现的差异。此外,它整理了研究,研究了SFC模式的遗传性,以及SFC幅度如何在整个大脑、大脑区域和随时间变化。

总的来说,结构连接和功能连接之间的耦合强度沿着感觉运动-联合层次结构逐渐减弱,主要感觉和运动皮层(单模态区域)显示出相对较强的SFC,而高级联合皮层(跨模态区域)显示出较弱的SFC。

事实上,大脑中结构与功能之间的这种异质关系被认为有助于产生多样化的功能响应,进而促进灵活认知的出现。值得注意的是,不同个体之间的SFC区域差异可以准确跟踪其认知表现的差异,研究强调了这一指标作为个体大脑组织的指纹的潜力。进一步扩展个体间SFC差异的研究还发现,SFC表现出强烈的遗传模式 — 通常超过单独展示的功能和结构模态 — 并且它会动态适应所使用的认知任务。最后,SFC随时间变化其幅度,在整个儿童和青少年时期增加,接近成年期后达到稳定,并在其余寿命中逐渐减少。青少年时期跨模态联合皮层中SFC幅度的增加似乎推动了前一阶段,而成年后感觉和运动皮层中SFC幅度的减少推动了后一阶段。在考虑到这些评估的基础上,我们现在转向一个问题:在疾病背景下,结构与功能之间的规范关系如何可能出现偏差。

3. 神经和精神疾病的结构-功能解耦

大脑是一个复杂的系统。当系统中的一个单元功能不正常时,SFC会受到什么影响?许多疾病和疾病的病理起源可以追溯到这种改变的功能,无论是由于基因突变导致受体没有典型表达,神经递质未以生理典型水平产生,还是神经元群体展现出形态改变。鉴于关于这些生物属性如何塑造潜在结构连接和新兴神经活动之间耦合的数据,可以合理地假设影响这些标记物的疾病将导致改变的宏观尺度SFC。

从方法论的角度来看,在设计和解释研究以研究神经系统和精神疾病中的SFC变化时,通常应考虑几个因素。首先,重要的是要确保使用了适当规模的样本,以获得足够的统计分析功率来检测真正的阳性结果。其次,应该精心选择对照组,以正确区分神经系统和精神疾病群体之间的发现和其他群体。第三,在获取用于计算SFC的亚皮质脑区域的fMRI数据时,需要特别注意获取的fMRI信号质量。亚皮质区域可能显示出与皮质区域不同的BOLD敏感性水平,主要是因为它们含有更高水平的铁浓度。因此,应执行适当的数据采集协议,捕捉皮质和亚皮质区域之间BOLD敏感性的差异,并进行包括信噪比、时间信噪比和对比噪比在内的质量控制度量,以获得最佳准确性、透明度和结果的可重复性。最后,在解释SFC的变化时需要谨慎考虑。正如我们所讨论的神经系统和精神研究中所显示的,SFC中的异常变化可能表示症状恶化和/或次要的代偿性重组,这种二元性使解释变得困难。为了减少这种模糊性,对SFC变化的任何解释还应受到其个体组成部分(结构和功能网络指标)如何变化的影响的额外信息。

在本节中,我们对直接报告了在广泛的神经系统和精神疾病和疾病中SFC变化的研究进行了系统性回顾。我们根据三个更广泛的类别组织了我们的评论,涵盖了神经系统疾病中SFC如何通常与认知衰退、运动障碍和阵发性(发作性)症状相关,以及一个类别研究了各种精神疾病中SFC的变化。当然,在这四个分类之间存在重叠;一些考虑的神经系统和精神疾病表现出与多个类别相关的症状。

3.1 结构-功能耦合和认知衰退

在考虑与认知衰退相关的神经系统疾病中SFC变化的第一类别中,我们关注创伤性脑损伤、白质病变、轻度认知障碍和阿尔茨海默病。

创伤性脑损伤

轻度TBI占所有TBI的大部分,通常伴随着暂时的神经、心理和认知缺陷,这些缺陷可能会长期存在或消失。一项纵向研究考察了患有轻度TBI的个体在受伤后三个时间点的结构和功能连接变化:受伤后2周内,大约3个月后以及6-12个月后。尽管在第一个时间点上,患有TBI的个体与神经典型对照组之间的SFC没有实质性差异,但到了第二和第三个时间点,SFC逐渐减少。受伤后广泛丧失结构连接主要驱动了这种结构-功能解耦,导致结构连接组的全局效率降低和路径长度增加。另外一项研究显示,TBI后2周到6个月之间的结构连接的纵向变化与随时间不利的功能结果相关。此外,患有TBI的个体之间的结构与功能连接解耦随时间增加,尤其是在枢纽区域,这表明SFC可能是TBI后长期结果的一个潜在代理。在患有TBI的个体中进行的相关工作还表明,结构和功能信息在判别函数分析中比单独使用任一模态更准确地预测了行为任务表现。

白质病变

一项研究调查了在存在白质病变的情况下SFC的变化。具体来说,它评估了老年神经典型成年人中默认模式网络内低和高白质高信号负荷的SFC差异。具有高白质病变负荷的老年神经典型成年人显示了后扣带皮层和前扣带皮层之间的SFC较弱。重要的是,这两个区域之间结构和功能连接的解耦程度与高白质高信号负荷个体的更差执行功能和叙事记忆表现呈正相关。值得注意的是,这两个区域之间的结构和功能连接的个体测量并未预测同一组个体中的认知衰退。这一发现再次表明SFC可能是疾病状态的更准确生物标志物。

除了默认模式网络外,在患有小血管疾病的个体中,前顶叶-顶叶认知控制网络内的异常SFC也被认为与白质微结构的微小变化有关,这些变化影响大脑中较小的血管。较低的前顶叶-顶叶网络内SFC也一致地与降低的普通认知表现和处理速度相关,无论是横断面还是纵向研究。

轻度认知障碍和阿尔茨海默病

一项最近的研究报告称,认知障碍患者的SFC整体上增加。重要的是,结构和功能之间的耦合随着个体认知障碍的严重程度(从轻度到中度)逐渐增加,SFC与更差的认知表现呈正相关,表现为较差的言语记忆、执行功能和视觉构造。另一项研究证实了这些发现,并展示了患有轻度认知障碍的个体与神经典型对照组相比具有增加的SFC。

由于轻度认知障碍被认为是阿尔茨海默病的早期阶段,了解大脑在从轻度认知障碍向阿尔茨海默病过渡时如何重新组织,有助于阐明延迟或预防这种过渡的潜在途径。SFC在神经典型个体、患有轻度认知障碍的个体,以及患有阿尔茨海默病的个体之间逐渐增加,指向疾病进展降低了大脑灵活偏离其功能表达的能力。同一项研究中的附加分析揭示了在连接富集俱乐部节点与非富集俱乐部节点之间的连接(供应者连接)以及局部连接上,认知障碍两组中SFC增加的主要表达。尤其值得注意的是,与神经典型个体相比,患有轻度认知障碍的个体中增加的SFC可以归因于受影响的局部连接,而与患有阿尔茨海默病的个体相比更强的SFC是由于受扰动的供应者连接。这些发现总体支持了SFC可以提供对疾病病理生理学的新颖、更重要的早期方面的独特见解,并有可能作为疾病进展的早期生物标志物的观点。

然而,并非所有研究在阿尔茨海默病中SFC变化的方向性方面都产生了类似的结果。另一项研究调查了阿尔茨海默病如何破坏结构和功能脑网络拓扑,并报告了患有阿尔茨海默病的个体与患有失忆性轻度认知障碍和神经典型个体相比SFC下降更为显著。相反,另一项补充性工作表明,患有阿尔茨海默病的个体和神经典型个体之间整体脑SFC水平相似。相反,区域SFC变化表明,患有阿尔茨海默病的个体在默认模式网络和富俱乐部结构中显示出增加的SFC,指向这些模块中更为受限的功能表达。此外,直接涉及阿尔茨海默病病理生理学的其他大脑区域,位于额叶(如前扣带回、下额回和直回)、颞叶(如中颞回和海马体)和岛叶,显示出SFC降低。这些结果表明,阿尔茨海默病不同程度地影响调节高级认知不同方面的神经回路。通过增加默认模式网络和富俱乐部连接中的SFC,影响了参与优化全脑通信的模块,而通过降低额叶、颞叶和岛叶皮层内区域的SFC,影响了调节叙事记忆、注意力和视听整合的区域,这是阿尔茨海默病的典型认知缺陷。

3.2 结构-功能耦合与运动障碍

中风

中风后,高级认知功能也可能受到严重影响;事实上,中风被认为是仅次于阿尔茨海默病的第二大痴呆常见原因。就像房地产一样,中风的结构和功能代价主要取决于其位置。例如,缺血性中风约占所有中风的绝大多数(约87%),通常发生在由大脑中动脉定义的领域。大脑中动脉是灌注大脑许多部分的主要成对动脉,包括额叶、顶叶和颞叶,以及通过称为透明纹状动脉的小穿通动脉灌注基底神经节。

由于其临床重要性,缺血性中风一直是持续进行的神经影像学调查的主题,特别是在中风后结构和功能网络重组的背景下。一项研究调查了患有基底神经节缺血性中风的个体,并报告了与对照组相比整体减少的SFC。值得注意的是,该研究报告了SFC程度与运动评估量表表现之间的正相关性,表明患有基底神经节缺血性中风的个体,其结构-功能解耦增加,也表现出更明显的运动缺陷。

然而,不同类型的缺血性中风是否会同样影响SFC?为了进一步解决这个问题,另一项研究调查了患有囊状和桥脑中风的个体(分别表现为内囊和脑桥损伤)的情况。患有右半球病变的囊状中风个体与患有右半球病变的桥脑中风个体和神经典型对照组相比,显示出SFC减少。有趣的是,当考虑到左半球有相同病变的个体时,这三组之间的SFC没有实质性差异,这可能归因于样本量有限。此外,在患有桥脑中风和神经典型个体之间,SFC没有差异;然而,在患有内囊或桥脑中风的个体中,结构和功能连接的网络中断确实存在。上述发现可能表明,在对抗潜在的中风引起的结构损伤时,全脑SFC最初被保留。然而,当结构损伤超过一定阈值时,例如患有囊状中风的个体,SFC变得异常。行为上,患有囊状或桥脑中风的个体中更强的SFC与更好的运动评估表现相关。

总的来说,这些互补性研究表明,在患有缺血性中风的个体中,结构和功能之间的解耦程度与参与运动功能的皮质下脑区域(基底神经节、内囊和脑桥)中的运动障碍程度相关。这些结果共同指出,SFC有望作为疾病进展的潜在生物标志物,并作为监测中风后康复的度量。

帕金森病

运动障碍可能是帕金森病最典型的特征之一。然而,患有帕金森病的个体也面临认知衰退等非运动症状的高风险;这些个体中常见认知障碍,并且在疾病更为晚期时通常会进展为痴呆。

一项研究发现,视幻觉和错觉在帕金森病患者中先于(并增加了)痴呆的风险。由于这些认知变化和帕金森病的众所周知的运动缺陷,一项研究假设,在患有帕金森病的个体中,尤其是在那些存在视觉缺陷的个体中,SFC的丧失也是可以预期的。该研究发现,与神经典型个体相比,帕金森病患者(不考虑视觉能力)显示出全球性降低的SFC,尤其在先前与疾病引起的代谢减少有关的后脑区域。尽管两组帕金森病患者之间的全脑SFC没有差异,但视觉表现较差的个体在双侧岛叶和右枕叶内显示出明显的结构-功能解耦。事实上,在帕金森病患者中,右枕叶内结构-功能解耦的程度与更差的认知表现相关,这是通过评估总体认知的蒙特利尔认知评估测试评估的。

此外,由于帕金森病与神经调节传输的改变有关,研究人员还调查了帕金森病患者与疾病相关的结构-功能解耦与神经递质受体基因表达之间的关系。值得注意的是,与神经典型个体相比,帕金森病患者中结构和功能连接之间的解耦程度与多巴胺(DRD2)和5-羟色胺(HTR2A、HTR2C和HTR4)受体表达降低以及乙酰胆碱(CHRNA4)和5-羟色胺(HTR1E)受体表达增加相关。此外,帕金森病患者和视觉表现较差的个体中的结构-功能解耦与乙酰胆碱(CHRNA3)和肾上腺素(ADRA2A)受体表达降低以及乙酰胆碱(CHRNA2和CHRNA4)和5-羟色胺(HTR1E和HTR5A)受体表达增加相关。

总的来说,这些结果指出,SFC的区域模式或结构-功能解耦对于区分不同类型的帕金森病亚型具有潜在重要性。它们还表明,SFC可以跟踪发生在帕金森病患者中的神经调节变化以及他们认知衰退的程度,从而作为疾病进展的可靠生物标志物。

3.3 结构-功能耦合和精神疾病

重大抑郁障碍

一项研究报告称,在与神经典型对照个体相比,患有重大抑郁障碍的个体在每个半球内结构和功能连接之间的SFC总体减少。然而,在同一研究中,两组之间的半球间连接的SFC并未有差异。关键是,在患有重大抑郁障碍的个体中,每个半球内结构和功能之间的耦合程度与较高的抑郁量表得分呈正相关;单独的结构或功能网络度量与疾病严重程度的临床度量并不相关。这种SFC的模式似乎主要跟踪个体在与病理相关的行为量表上的表现,表明SFC可能作为疾病严重性的一个潜在相关标记。

精神分裂症

精神分裂症是一种常伴有抑郁症状,但更具特征性的是幻觉、妄想和思维紊乱等症状的不同精神障碍。三项互补研究检查了患有精神分裂症的个体在结构和功能连接组织中的紊乱,发现这些个体与神经典型对照参与者相比,在整体上结构和功能之间的耦合较弱,尤其是在涉及后扣带皮层、额叶-纹状体、额叶-颞叶和额叶-丘脑区域的网络的跨模态区域。另一项研究报告了在富集俱乐部组织中的差异,报告了患有精神分裂症的个体与神经典型个体之间SFC的整体增加;主要驱动这种增加的是局部连接。此外,精神分裂症患者在全脑SFC紊乱的同时,还表现出区域水平的SFC变化。特征性地,与神经典型对照参与者相比,患有精神分裂症的个体在默认模式和中央模块内显示出SFC增加。这一发现表明这些区域内更为严格的功能动态,这可能是导致与该障碍常见的注意力、工作记忆和语言缺陷相关的基础。此外,在精神分裂症患者中发现的视觉和皮质下模块内SFC减少可以解释他们经常经历的早期视觉处理障碍;在这些网络中的结构-功能解耦与疾病持续时间更长和症状更严重相关。研究人员还研究了首次发作未接受药物治疗的精神分裂症患者,以减轻药物历史可能对这些发现产生的影响。尽管整体脑SFC相似,与神经典型个体相比,患有精神分裂症的个体在富集俱乐部连接中出现了明显的结构-功能解耦;然而,在饲养器和局部连接方面,两组之间的SFC没有差异。总的来说,这些研究中的异质性结果可能是由样本特征和分析中包含的脑区域的差异引起的,也可能反映了药物和临床历史的混杂效应。然而,这些研究总体发现了与精神分裂症一直相关的脑网络中的SFC差异。

躁郁症

与精神分裂症类似,躁郁症也共享抑郁和精神症状。躁郁症以反复发作的抑郁和(亢)狂为特征;患有躁郁症的个体在躁狂或抑郁发作期间经常表现出幻觉或妄想等精神症状。与精神分裂症类似,躁郁症也是一种高度遗传的疾病;事实上,这两种疾病共享共同的遗传标记。然而,父母患有精神分裂症的子女是否显示出不同的SFC水平?

为了解决这个问题,一项研究检查了对这两种疾病具有增加家族风险的儿童和青少年(尚未经历幻觉症状)的结构和功能连接。总体而言,三组研究对象(精神分裂症患者的子女、躁郁症患者的子女和神经典型对照个体)的全脑SFC并没有显著差异。然而,两组子女群体均表现出比神经典型对照个体更强的长距离结构连接的结构和功能连接耦合。这种跨长距离的连接被发现能够有效地在不同脑区之间整合信息,并大大增强所涉及脑区的功能多样性,从而在高阶认知的出现中起着关键作用。关键是,认为在具有精神症状家族风险增加的儿童中,长距离连接的异常连接可能先于通常表现出现精神症状的年龄。这些长程结构连接内的SFC异常可能作为情感精神障碍的早期作用机制。

3.4 总结

结构-功能耦合(SFC)的概念在理解大脑结构和功能连接之间的相对关系中发挥着关键作用。已经证明,SFC提供了比单独考虑结构或功能连接更全面的大脑组织视图。通过整合来自两种模态的信息,SFC可以提供对认知功能的更细致评估,可能捕捉到超出各部分之和的信息。

在神经和精神疾病的背景下,SFC已被证明是研究受影响个体中发生的结构、功能和认知变化的宝贵指标。它可以作为一个敏感指标,帮助识别从认知韧性到受损的转变,甚至在明显认知缺陷出现之前。早期疾病进展阶段保留的SFC突显了SFC作为疾病进展标志的潜力。

然而,随着疾病的发展和结构损伤达到临界阈值,大脑对于调整其功能表达以应对这种损伤的能力可能会受到影响。结构和功能之间关系的破裂可能导致各种神经和精神疾病中的异常SFC和认知功能障碍。

SFC在区分患有不同疾病的个体与神经典型个体之间的预测能力,以及其能够高精度监测疾病进展、残疾和认知功能障碍,突显了其在转化应用中的潜力。通过提供关于大脑结构和功能连接复杂相互作用的见解,SFC有望推动我们对这些疾病的理解,并为改善患者预后开发有针对性的干预措施。

4. 结论

大脑的解剖结构塑造并限制其功能活动;它对功能信号传播方式施加操作性边界,以防止不受控制的行为发生。然而,功能表达对基础结构连接的依赖在大脑皮层上并不是均匀的。单模区域,特别是主要感觉和运动皮层,显示出它们的结构和功能连接之间的强统计相关性;这种特性可能有助于实时检测外部环境刺激并快速传输至皮层层次结构的上部。相反,跨模态联合区域显示出结构和功能之间的耦合较弱,这可能促使产生多样化的功能响应,解释这些刺激,从而产生意识知觉和灵活认知。SFC的异质表达不仅延伸到区域水平,还延伸到个体水平。实际上,个体之间SFC的区域差异可以准确追踪其认知表现的差异,同时作为个体大脑组织的指纹。SFC的异质模式似乎还表现出强烈的遗传性模式,并且随着生命周期的变化而动态变化。

从神经和精神疾病中可以更深入地了解不同脑区域之间结构和功能连接的动态关系,这些疾病受到结构和功能之间动态相互作用的影响。至关重要的是,异常SFC最近开始被确认为潜在重要的疾病相关认知障碍的标志 — 在某些情况下,其跟踪疾病持续时间和症状学比单独考虑结构或功能连接更准确。SFC作为临床意义指标的有效性应该通过专注于不同神经和精神疾病的临床研究进一步检验。

参考文献:Structure–function coupling in macroscale human brain networks.

698

698

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?