🚀 深入MIPI C-PHY信号世界:它可不是简单的PAM3!

在高速串行接口的江湖里,MIPI C-PHY 是个相当有个性的存在。

很多人一看“三相信号”,就以为它和 PAM3 一样是个三电平系统。

❌ 但其实,C-PHY 的玩法完全不同。

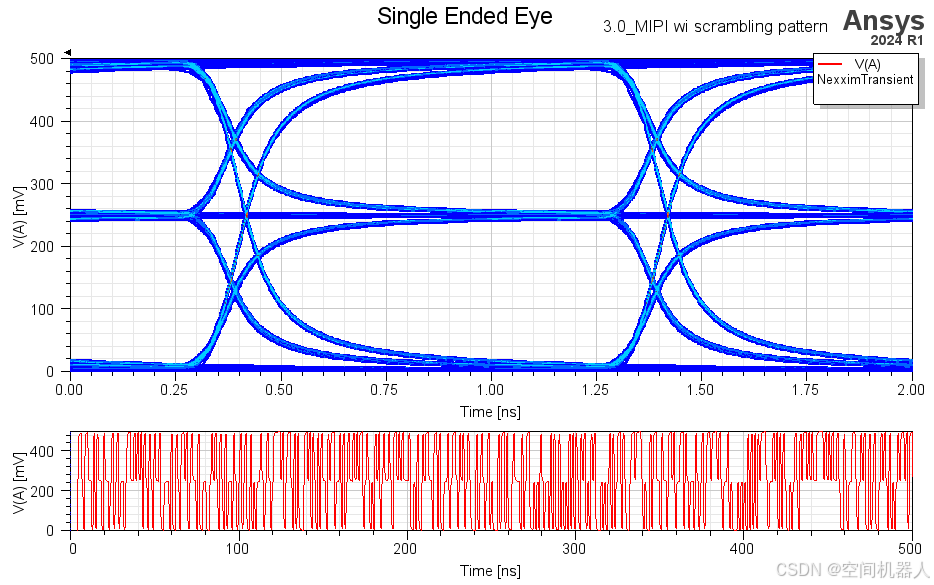

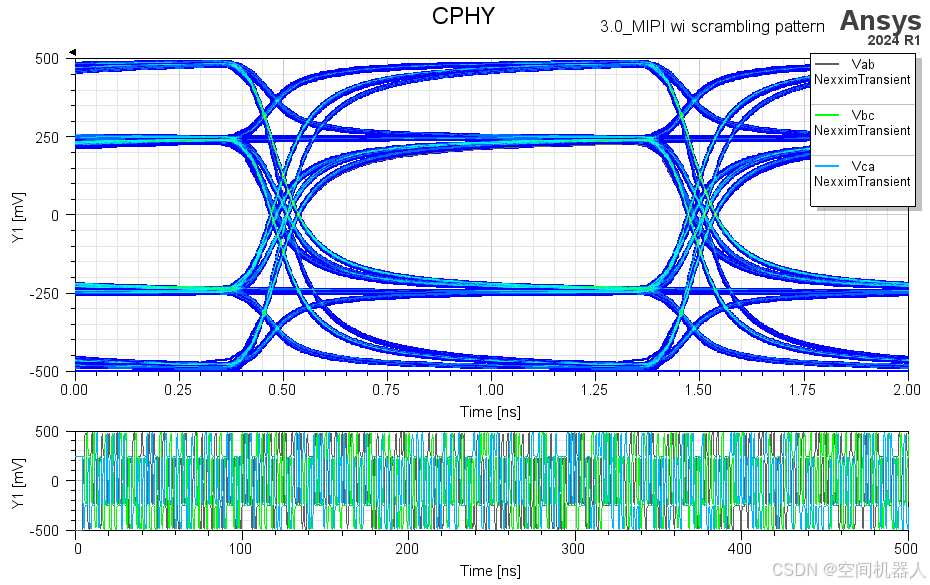

🎯 一、C-PHY信号到底长什么样?

C-PHY 使用的是三根线:

![[Va, \quad Vb, \quad Vc]](https://i-blog.csdnimg.cn/direct/b3edaf0e90c44ad6b74b8d7ffb417417.png)

但真正传输数据的并不是这三根线本身,而是它们之间的差分组合信号:

![[V_{AB} = Va - Vb, \quad V_{BC} = Vb - Vc, \quad V_{CA} = Vc - Va]](https://i-blog.csdnimg.cn/direct/9ceb45e245ee44e8baf3a7f516424c6a.png)

这就意味着它不是传统的“高、中、低”电平切换,而是通过三相电压的相对变化来表达信息。

每个符号(Symbol)能承载 3 bits 数据,但信号却只使用了 7 种有效状态(源于 8b/7b 编码),听起来就很「魔法」吧 🔮?

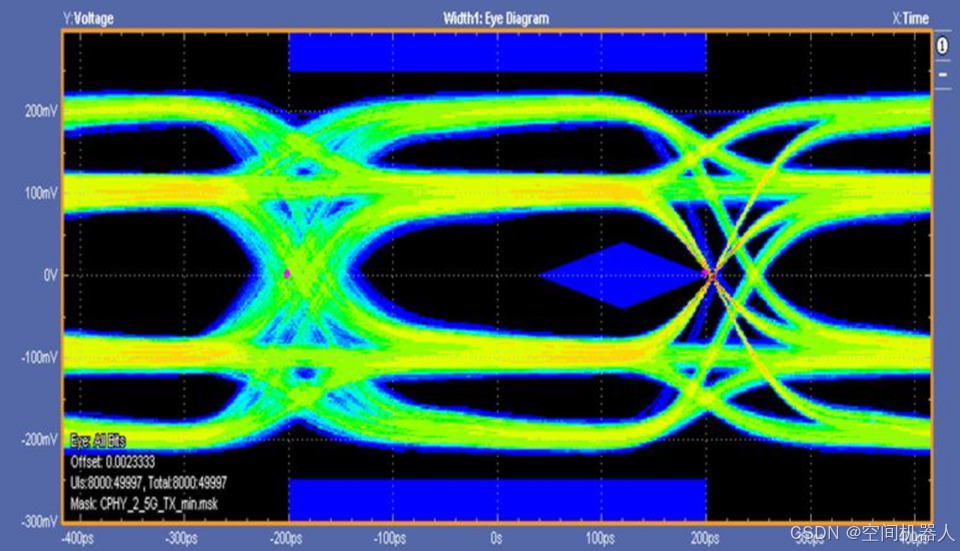

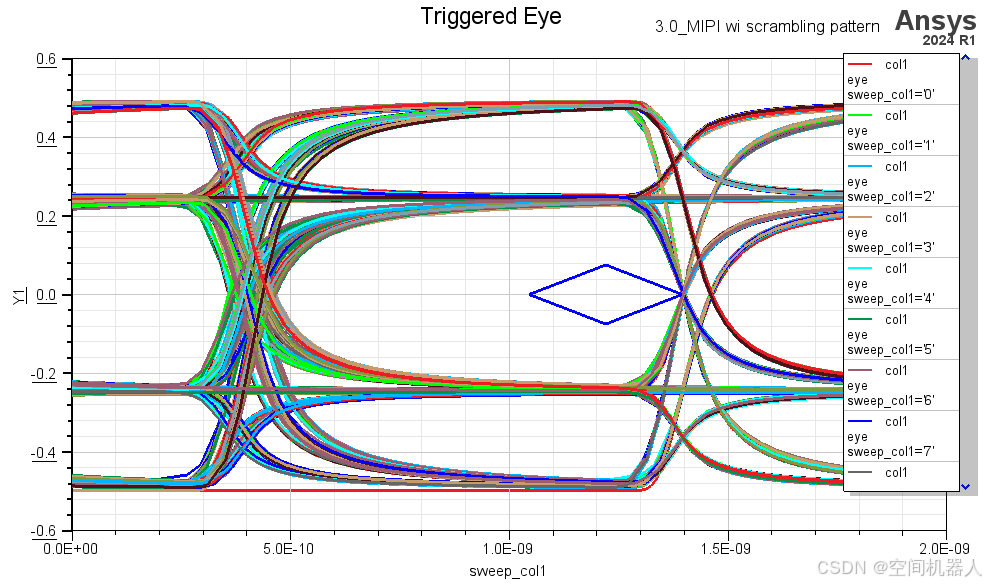

⚙️ 二、为什么C-PHY的眼图“歪”?

很多人第一次量C-PHY眼图时都会惊讶地说:

“咦?中间的电压怎么不是0V?而且左边的眼图怎么糊成一坨?”

其实这并不是测错,而是C-PHY的物理特性决定的。

由于三相信号之间的偏置电压不同,电平分布不是对称的。再加上示波器在叠眼图时常常是以右边沿触发对齐,导致左边的轨迹重叠变密,看起来就有点「歪」。

如果你在仿真中是以符号边界(Symbol Boundary)为基准叠眼,那画出来的眼图自然就和实测的完全不一样。

👉 想得到“跟示波器一样”的效果?

那就得在仿真后处理阶段加入边沿触发对齐算法,让波形的采样点和量测节奏一致。

🧠 三、举个例子:仿真 vs 实测

假设我们在仿真中生成一个 2.5 Gsps 的 C-PHY 信号:

| 参数 | 值 |

|---|---|

| 数据率 | 2.5 Gbps |

| 每UI时间 | 400 ps |

| 偏置电压 | 0.2 V |

| 电平范围 | ±0.4 V |

如果直接用理想触发叠眼,得到的波形会对称漂亮;

但当我们模拟真实示波器触发机制(右边沿触发)后,左侧眼图马上变密,看起来几乎重叠在一起。

这个现象说明:C-PHY 的抖动与触发方式息息相关,不同的对齐方式会让眼图“性格大变”。

🔍 四、从工程角度看,这意味着什么?

C-PHY 的非对称特性带来几个工程启示:

- 仿真设置要贴近测量:

别只看理想波形,真实世界里触发与采样策略决定了你看到的“信号健康度”。 - IBIS-AMI模型要考虑边沿抖动:

否则再好的通道模型都没法反映实际误码率。 - C-PHY的设计容差更复杂:

因为它的电压差组合关系非线性,设计时对串扰与偏置电压控制更敏感。

🔥 五、小结

MIPI C-PHY 是个「三相思维」的信号系统,它让高速串行设计更紧凑,却也带来更多工程挑战。

下一次你看到一张“奇怪”的C-PHY眼图,别急着怀疑设备坏了——

也许那正是 物理之美与测量逻辑交织的痕迹。

✍️ 作者有话说:

很多工程师在第一次调C-PHY时会觉得它“难懂、奇怪”。

其实,当你懂得眼图背后的触发逻辑、偏置原理和三相编码方式,

你会发现它并不神秘——只是思维方式需要一点“转弯”。💡 如果你也在做高速接口仿真,别忘了:信号不是孤立的电压线条,而是时间与逻辑的交响。

2427

2427

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?