写在开头

大家好,欢迎来到令狐本期文章。**这篇文章讲详细阐述MVP在现代商战中的作用,MVP全流程、MVP与用户增长的关系。**本文基于作者个人工作、生活经历、个人实战记录,如有不同意见,欢迎讨论交流。2025年,中美打响了关税战,在逆全球化浪潮下,我们观察到两个关键趋势:一方面,贸易壁垒迫使企业转向内生创新,《经济学人》数据显示,2025年全球TOP500企业研发投入占比提升至19%;另一方面,传统行业的系统性风险(如某头部房企3.2万亿负债暴雷)倒逼企业建立创新逃生舱。这种环境下,MVP模型正从互联网行业的专属方法论,进化为全产业数字化转型的生存法则。

英国的自由贸易体制并没有持续很长时间。19世纪80年代些被国外竞争对手紧追的英国厂商开始向政府寻求保护。到20世纪初,相比美国和德国,英国已经迅速失去了制造业优势。于是英国重新引人贸易保护主义政策,这在当时成为热点之一。1903年,英国杰出的政治家约瑟夫·张伯伦(JosephChamberliain)领导建立了关税改革同盟(The Tarif ReformLeague)。这一事件足以表明英国重新引人了贸易保护主义。英国最终承认自己丧失了制造业的世界霸主地位,并于1932年开始重新大规模征收关税,这标志着英国自由贸易时代的终结。

这一年爆发了agent智能体、MCP协议等AI技术,基于此大背景,我和我的团队在成都开展业务试点。

背景

- 第二生命曲线

企业在进入第二生命曲线开辟阶段,自身所拥有的资源、条件其实是把双刃剑。特别对于大厂来说,庞大的业务资源往往会阻碍他们的视野,他们每天都如履薄冰,并不知道取代自己的对手会从什么方向杀过来,想要腾出手去创新,做业务扩展,往往受限于自己庞大的平台、繁琐的流程。大企业在寻求第二生命曲线、第三生命曲线往往以失败告终,根本原因在于团队。第二曲线的开辟一定要组建一支创业似团队去做这件事情,如果直接从现有稳定业务部门去抽取骨干组建团队干事儿,那往往以失败告终。创业团队和业务稳定时期组建的团队其实有很大的不同,这就像汉高祖刘邦创业时候的班子都是和自己打天下出来的人,刘邦已经打好天下以后组建的班子是比不了当初那帮元老级班子的。大厂做创新是有代价的,大厂做创新的代价来自于他走的每一步很有可能会动到旧势力的蛋糕。比如美团外卖,他们为什么不直接采用无人机配送外卖,如果推行这种解决方案,那么他们的骑手何去何从?他们原有的骑手配送业务会被自断一臂,负责配送的旧部门会天然排斥这种创新,这不是旧势力想看到的。

- MVP & 冷启动

企业开辟第二生命曲线,探索新业务、新产品,增长从0到1,MVP、冷启动需要的正是创业团队。

MVP极其冷启动

摩托罗拉当年用了11年的时间,花费超过50亿打造钵星计划,最后落得破产的命运。

他们失败的根本原因是:

他们过于努力,他们花了非常多的资源去开发产品,最后产品无人问津。

曾经雷军带着团队在北京做盘古组件也犯过这样的错误。

**在用户需求不明确的情况下,盲目投入大量资源开发产品,推产品是不对的。**大企业通常会采取MVP模型搭建与测试。

什么是MVP

MVP全称“Minimum Viable Product“。翻译为:最小可行性产品。

你可以这样去理解,企业现在要做新产品了,但是不知道这个产品有没有市场?产品面向哪些用户或者客户?想法对不对,那怎么办呢?那就做一个很小的demo出来,把这个demo拿到市场上去小范围推广,试个水,搜集一下用户反馈,进行快速迭代与试错。一旦方向不对,那就马上调整方向,企业损失的成本也能降到最小。这还只是一个非常浅显的理解。在MVP阶段,笔者认为有几个非常重要的点需要理解:

- MVP阶段并不需要你去想着盈利、寻求用户数。你要做的是找盈利模式、寻求种子用户。找到对的用户比伪用户重要,找到真需求排除伪需求。

MVP的过程

MVP的过程分为三个过程:

- 开发

- 目的是找到种子用户

- 测量

- 定性定量测试

- 迭代

- 通过种子用户的反馈,不断调整产品,改变方向

这三个过程是一个循环的过程:

MVP阶段的产品在研发阶段切忌不要花太多的精力去做研发,能找开源项目就找个开源项目快速跑起来,最好采用敏捷项目研发迭代。一切以效率为准。换句话说就是,在这个阶段,研发不是主角,运营才是王道。对于CEO来说,MVP的试点城市最好多选几个,可以按照南北地理维度选择,也可以按照一线、二三线城市类别进行选择,到底怎么选?还是要看市场上用户密度、粘性度。

有一个很好的例子,当年饿了么从校园走向社会,主要抢占的是北上广深这些大城市。美团早期发展,业务试点的城市就反其道行之,利用了“乡村包围城市”,从远离饿了么的三四线城市开始MVP、业务试点,最后迂回包抄到北京,饿了么败北。拼多多也是这个套路,当阿里和京东占据了上游市场的时候,拼多多沉到三四线下沉市场逆向杀了回来,成为了继阿里、京东之后的第三大电商大佬。

我们公司在试点的时候分了两个团队,分别在南北(一线、三线)做了试点划分。针对不同密度的用户群体做MVP。

MVP要解决的问题

验证基本功能

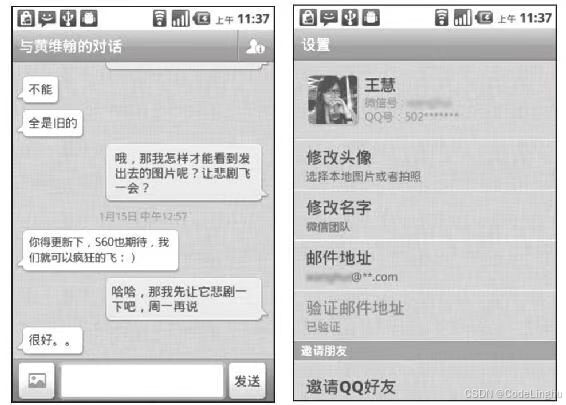

**MVP打造出来的产品是为了找到真需求,抛弃伪需求。所以这个demo到底要做什么样的功能出来?这里面不能想到啥功能都往上做,而是验证基本功能。**举个例子。比如美团外卖的基本功能就是用户下单买外卖,骑手帮你取过来。那么你的demo就做成这样了,你的demo不需要去做什么商家评论,排行,三方核销…所有繁杂的功能你都不要去想了,你就做好用户下单,骑手送单就行,要做到业务闭环。你甚至可以不用做商家和骑手的后台管理系统,直接通过微信群联系骑手做中台也是可以的,只要你的业务能够闭环,那就OK了。

比如说微信这款社交软件,在MVP阶段,它的基本功能就是用户发文字、发图片、发语音这三个。没了,至于什么朋友圈,什么皮肤,什么通讯录,什么拉群这些你都不要去想了,你先完成基本功能就OK。当年腾讯的微信正是以这样的速度打败了米聊,米聊可是率先发布一个月了的,腾讯后来者居上,超过了米聊。

MVP的目的在于验证痛点和需求,只要能够实现这个需求就可以成为MVP。

什么是冷启动

有了MVP之后,接下来要找到种子用户进行冷启动。所谓冷启动就是产品从0到1这个过程。这个过程并不是产品运营推广的初级阶段。所以做运营的同学老是不自觉带入他们的惯性思维,去思考如何拉取更多用户,我们要的不是更多的用户,我们要的是种子用户。我们要想办法找到种子用户,然后把产品给他们用,再搜集他们的意见。

所谓种子用户就是指能够让产品发芽的用户。很多人认为早期用户就是种子用户,那未必,有可能是来薅羊毛的都说不定。

种子用户对痛点一般都有非常强烈的感受,也就是说,对他们来说达到了某种意义上的刚需了。种子用户是更愿意跟你反馈的!哪怕这个阶段这个产品做的不咋地,但他们是能容忍的。我们可以把这帮人理解成小米早期的发烧友。

冷启动的过程

冷启动的第一步是要找到种子用户!如何找呢?

- 发传单

- 社交裂变

- 发红包、送礼物让别人下载

以上这些方法不一定能找到真用户。还是有可能找到伪需求用户。我曾经也发过传单。

接受你传单的用户未必是你的种子用户,他极有可能是观光用户、薅羊毛用户。这种无关用户多了会干扰我们做痛点分析,痛点真伪的误判。

常用的寻找种子用户的办法:

- 社区(知乎,小红书,贴吧…)

- 社群(qq、微信…)

- 线下地推

- 沙龙

- 会议

- 邀请

**一定要注意,不要为了追求数量而获取一些无效的用户!**产品处于MVP阶段,并不是用户越多越好,我们要注重质而非量。

真实的种子用户特征:

- 他们觉得你的产品是刚需

- 他们很乐意跟你反馈

- 产品没做完整,他们觉得能用就行

MVP的测试与迭代

我们把产品送到种子用户手上以后,接下来就要运营的同学上舞台了。

MVP的测试

一般MVP会采取如下一些常用的测试方案:

-

数据分析

- 数据层面的分析并不多,主要是针对页面停留时长、复购率,用户标签等等去分析

-

用户访谈

- 这个环节很重要。

-

A/B测试

- 向用户提供两套方案让对方选,对比分析验证痛点并发现问题。

在实战中,我们更趋向于用户访谈来的直接。

MVP的迭代

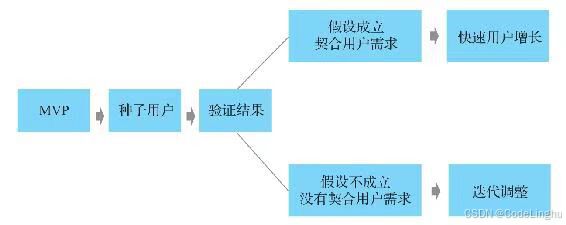

MVP测试方案如果能和用户的痛点契合,那么接下来进入产品开发阶段,这个时候可以快速投入资本、资源,快速带动用户增长。如果验证存在问题,则需要对MVP进行迭代,或者放弃对产品的进一步投入。

我们再做迭代的时候,不是根据产品功能去迭代,而是根据我们在业务中遇到的问题去迭代,以问题为出发点,而不是功能!

写在最后

MVP的落地是为了把demo、产品快速送到种子用户手里,让他们能够用上,我们要的是他们使用数据,使用反馈。基于此,我们迭代摸清楚真实的情况,后期从头写真正的产品。这就是战略。至于我们如何把demo产品给到用户,这是战术,我们可以打优惠价格,可以搞加盟,提供优质服务,也可以整个商业模式出来,只要能把当前手上的这个小产品送到种子用户手里,那么我们的MVP可行性试点就成功了。如果选取100个用户,我们至少要将产品推到75个用户手上才算成功!当痛点被验证成功了,用户增长才会实现。

最后,这篇总结到此就结束啦,可能会有写的不是很好的地方,欢迎指正,这里是codeLinghu的博客,一个正在创业路上的技术er。

39

39

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?