微程序设计

思想

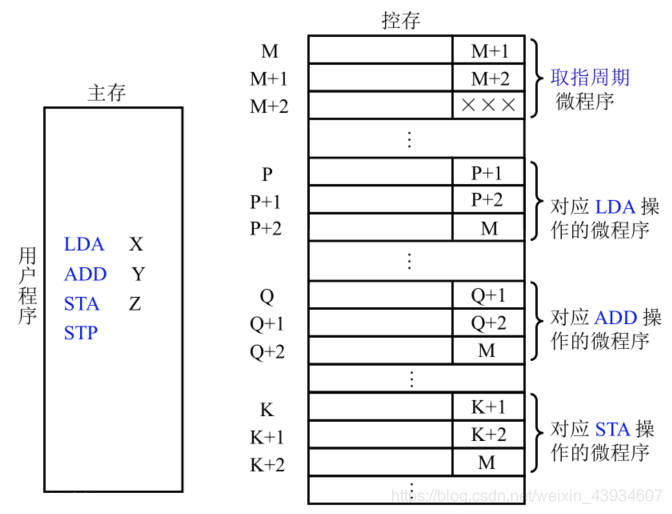

- 一条机器指令对应一个微程序(存入 ROM)

框图及工作原理

-

机器指令对应的微程序

-

控制单元的基本框图

工作原理

全部微指令存在 CM 中,程序执行过程中 只需读出

-

取指阶段(执行 LDA 取指微程序)

-

执行阶段(执行 LDA 执行微程序)

微指令的编码方式

-

直接编码(直接控制)方式

-

在微指令的操作控制字段中,每一位代表一个微操作命令

-

某位为 “1” 表示该控制信号有效

-

速度最快

-

-

字段直接编码方式

- 将微指令的控制字段分成若干 “段”,每段经译码后发出控制信号

- 每个字段中的命令是 互斥 的,缩短了微指令字长,增加了译码时间

-

字段间接编码方式

-

混合编码

- 直接编码和字段编码(直接和间接)混合使用

-

其他

微指令序列地址的形成

-

形成方式

-

地址来源

-

微指令的 下地址字段 指出

-

根据机器指令的 操作码 形成

-

增量计数器

- ( CMAR ) + 1 -> CMAR

-

分支转移

-

其他

-

微指令格式

- 水平型微指令

- 一次能定义并执行多个并行操作

- 如 直接编码、字段直接编码、字段间接编码、直接和字段混合编码

- 垂直型微指令

- 类似机器指令操作码 的方式

- 由微操作码字段规定微指令的功能

- 两种微指令格式的比较

- 水平型微指令比垂直型微指令并行操作能力强 ,灵活性强

- 水平型微指令执行一条机器指令所要的微指令数目少,速度快

- 水平型微指令 用较短的微程序结构换取较长的微指令结构

- 水平型微指令与机器指令差别大

微程序设计举例

-

1、写出对应机器指令的微操作及节拍安排(注意:每条微指令结束都要指明下一条的地址)

-

取指阶段

-

执行阶段

-

非访存指令

-

访存指令

-

转移类指令

-

-

-

2、确定微指令格式

-

微指令的编码方式

- 采用直接控制

-

后续微指令的地址形成方式

- 由机器指令的操作码通过微地址形成部件形成

- 由微指令的下地址字段直接给出

-

微指令字长

- 由 20 种微操作确定 操作控制字段 ,最少 20 位

- 由 38 条微指令确定微指令的 下地址字段 为 6 位

- 微指令字长 可取 20 + 6 = 26 位

-

微指令字长的确定

- 38 条微指令中有 19 条38 条微指令中有 19 条是关于后续微指令地址 -> CMAR

- 1 条:OP ( IR ) -> 微地址形成部件 -> CMAR

- 18 条:Ad ( CMDR ) CMAR

- 若用 Ad ( CMDR ) 直接送控存地址线,则 省去了输至 CMAR 的时间,省去了 CMAR

- 同理

- OP ( IR ) -> 微地址形成部件 -> 控存地址线,可省去 19 条微指令,2 个微操作

- 即:

- 下地址字段最少取 5 位:38 - 19 = 19

- 操作控制字段最少取 18 位:20 - 2 = 18

- 38 条微指令中有 19 条38 条微指令中有 19 条是关于后续微指令地址 -> CMAR

-

省去了 CMAR 的控制存储器

-

最终确定(考虑留有一定的余量)

- 取操作控制字段:18位 -> 24位

- 下地址字段:5位 -> 6位

-

-

3、编写微指令码点(只要对指令译码,然后执行控制字段对应操作即可)

-

操作

-

对应指令码点

-

3597

3597

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?