回流基本概念

从电路理论上看,信号是由电流传播的,明确的说是电子的运动,电子流的特性之一就是电子从不在任何地方停留,无论电流流到哪里,必然要回来,因此电流总是在环路中流动,从源到负载然后从负载到源。

实际上,传输线是可以看到的,而电流回流的途径通常是不可见的,他们通常借助于地平面和电源平面流回来,由于没有物理线路,回路途径变得难于估计,要对他们进行控制有一定的难度。

传输线及其信号完整性的一个经常被忽视的方面是回流。假设一条信号线本身形成一条传输线是不正确的。在信号走线中流动的电流在其下方的参考平面中具有相等和相反的互补电流。

驱动路径与返回路径

信号的传输路径是由两条方向相反的路径构成,一条是驱动路径,由发送端指向接收端;一条是返回路径,由接收端指向发送端。在发送端、传输路径、接收端测得的信号电平,实质上是该信号在驱动路径和返回路径上对应位置的电压值(回路上的压降)。对于信号完整性,两条路径同样重要。

信号传输时,驱动路径即为信号的PCB走线,返回时则选择与驱动路径阻抗最小的路径。需要注意的时,这里提到实时阻抗而不是电阻,即返回路径选择的是: Z=R+jω \omegaωL+1/(jω \omegaωC) 最小值的路径,对于这条路径的选择,除考虑直流电阻外,还需考虑工作频率下回路的寄生电感和电容所产生的阻抗。

返回路径选择方式

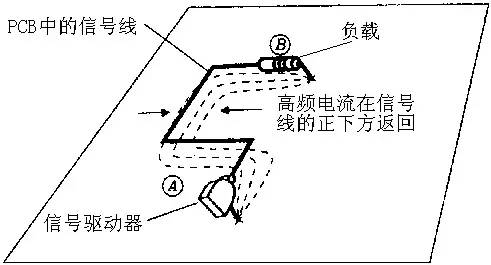

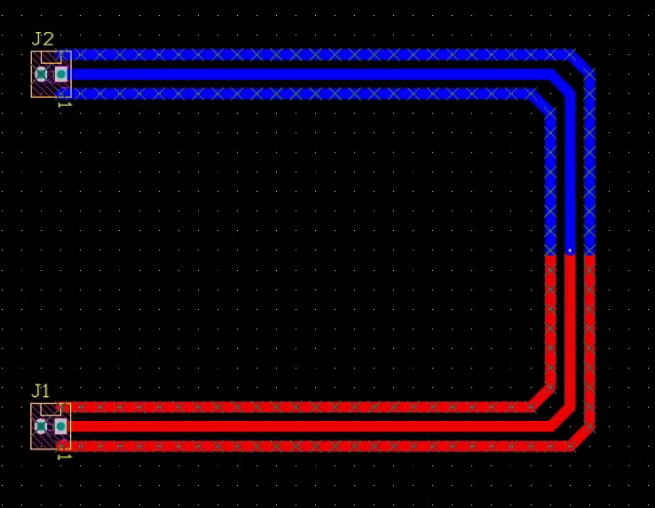

如下图所示:

信号层的信号将寻找与自身阻抗最小的层作为参考平面。与该信号层距离越近、且平面越完整的层,将被选为参考平面。

返回路径的分类

电路中任意的信号都以一个闭合回路的形式存在。对于PCB中电流回流时的路径与信号的频率有关,高频信号和低频信号的回流通路是不相同的。

1、低频/低速信号

低频/低速信号回流选择阻抗最低路径,直流或低频电流总是流向阻抗最小的方向;

如下图所示,如果不考虑过孔在敷铜平面上形成的孔、沟的影响,阻抗最小的路径,也就是低频电流的路径,是由地敷铜平面上的弧形线组成。每根弧线上的电流的密度与此弧线上的电阻率有关。

图 PCB敷铜平面上低频电流路径

如下图所示:当信号频率小于等于1kHz时,大部分电流直接从铜箔上返回,即电阻最小路径。

2、高频/高速信号

高频/高速信号回流选择感抗最低的路径。高频电流在电阻一定的情况下,总是流向感抗最小的方向。对于高频信号传输,实际上是对传输线与直流层之间包夹的介质电容充电的过程。

如下图,对传输线来说,感抗最小的返回路径,也就是高频电流返回路径,就在信号布线的正下方的敷铜平面上。这样的返回路径使得整个回路包围的空间面积最小,也就使得此信号形成的环形天线向空间辐射的磁场强度(或接收空间辐射的能力)最小。

图 PCB敷铜平面上高频电流路径

如下图所示:当信号大于100kHz时,绝大部分返回电流直接在信号路径下面流动,信号直接从铜箔处返回的电流几乎为零,而是都从印制线的镜像两侧分布返回,走阻抗最小的路径。

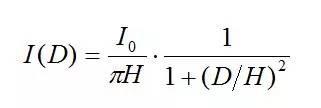

近似返回电流分布计算公式

对于比较长、直的布线,可以看作理想的传输线。在其上传播的信号返回电流流经范围是以信号布线为中心轴的带状区域,距离信号布线中心轴距离越远,电流密度越小。

这一关系近似满足式:

Io: 为原始信号电流,单位为“A,安培”;

D: 信号布线与敷铜平面的距离,单位为“in.,英寸”;

H:敷铜平面上的点到信号线的垂直距离,单位为“in.,英寸”;

电流密度J=I/A, J=Io/πH,单位为“A/in.,安培每英寸”。

图 传输线返回电流密度分布图

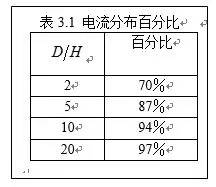

根据上面公式,表3.1列出了流经以传输线中心为中心,宽度为带状区域内的返回电流占所有返回电流的百分比。

假设英寸,则经过距离传输线0.035英寸以外的区域返回的电流只占所有返回电流的13%,具体分到传输线的一侧只有6.5%,而且密度很小。因此可以忽略不计。

对于高频信号而已,必须考虑其高频返回电流的流动路径。高频时信号参考回流平面的电感成分占主导地位,而电阻可忽略不计,所以高频EMC问题主要是电感问题。最低感抗的返回路径是在其信号走线的正下方平面(电源平面或地平面),因为它提供了最小电感的路径,同时这样产生的环路面积最小

参考平面的确定

1、参考平面定义

从参考平面的定义来看,谁提供回流通路或说提供返回路径,谁就是参考平面。所以一个信号可能存在多个参考平面,只是说谁提供的路径比重大小问题。

在印刷电路板上是没有“真正”的地的,而通常所说的“地”一般都指的是回流路径或参考平面。对于实际的PCB来说,最好的“地”应该是一个完整的、公共的地平面,这样可以减少PCB上走线之间的串扰,减少电磁干扰。

2、 参考平面类型

类型包括电源平面和接地平面 。高速/低速信号传输时,则一定存在返回电流,以形成电流回路,也就是说都要返回到地平面或者电源平面,且参考平面一般不应该中断,是为了提供一个良好的返回电流路径。PCB上的所有高速走线都是以电源/地平面为返回路径的,包括差分对。

在高速场合,返回电流位于信号线的正下方(电源/地平面上) 以获得最小的回路阻抗。一般而言,高速信号应选取完整的地平面作为参考平面,如果受层叠结构限制,高速信号所在层距离地层较远,也应选择完整的电源平面作为参考层。

理解参考平面的最直接的方法就是“构成电磁波传输的物理环境”。走线、上方平面、下方平面3者共同构成了电磁波传输的物理环境,所以上下两个平面都是信号的参考路径,也就是参考平面,从下面的场分布图中可以很清楚的看到物理环境和场分布的关系。

从构成电流回路的角度来看,下图的电流分布图也很清晰的显示出返回电流的分布,如果两个平面和走线之间的间距近似相等,那么两个平面上的返回电流也近似相等,此时,两个平面同样重要。从这个角度也能很好的理解两个平面都是参考平面。

3、为什么可以参考电源层

对于大多信号而言,信号必须回到发送端器件的GND才算完成回路,若参考平面为电源平面,则信号的参考路径为电源层,到达发送端后,还需由电源平面回到地平面才算完成回路,若电源层与地层之间距离较近,耦合大且阻抗小(事实上,减小两层之间介质的厚度是减小阻抗最有效的方法),则这种回流方式与以地平面为回流的方式几乎没差别。

但若该电源层与底层之间的耦合较差,造成阻抗偏大(例如,该电源层与附近的地层相距较远),则该阻抗对信号的回流产生一定的影响,对于这种情况,以电源平面为回流的方式达不到以地平面为回流方式的效果。

高速信号参考平面即可以是地平面,也可以是直接电源平面。对于六层板来说,1,3层参考的就是第2层,也就是地平面。第4,6层就是参考的是第5层,也就是参考电源层。如下图所示

这个是这样的,因为对于交流信号来说,直流电源是没有相位,没有幅度变化的。在直接电源里都有个一些储能电容,滤波电容放在电源与地之间的。对于交流信号,这些电容就相当于是短路,电源对于地来说也就相当于是跟地短路了。

1)对于交流信号而言,POWER就相当于GND,在小信号通路中,直流电源均看成是GND,因为POWER与GND之间有大电容,对于交流信号,形成了低阻抗的通路。

2)POWER与GND之间有耦合电容,形成了通路,所以在设计中,对于高频信号,换层时增加回流过孔,减少回流路径。另外也需要注意,如果参考平面为POWER,其之间的耦合电容越大越好。这也解释了为什么GND平面与POWER平面越近越好,因为增加耦合电容,提供低阻抗通路。综上,参考平面最好在同一层,如果不在同一层,那最好是同一属性的参考平面。

所以在画交流通路时,一般都把直源电源短路,当地处理。所以高速信号也是交流信号,它也可以把电源层来作为参考平面。

4、为什么高速信号不做电源参考平面

当高速信号在信号线上传播时,在信号向前传播的过程中,由于参考平面之间会存在容性耦合,当发生dv/dt时,就会出现电流经耦合电容流向参考平面的现象,传输线下方位置就会有瞬态电流流回到源端电路。

当电源层作为参考平面时,信号回流会先流向电源层,再通过电源与地网络之间的Cpg流向地网络,最后在经过地层流向源端电路,最终形成一个完整的电源回路。控制好高速信号的回路阻抗非常关键,因为它直接影响到信号传输特性。

理论上和地平面一样,电源信号层也可以应用于低阻抗的信号返回路径。假设有足够多的旁路电容,那么电源平面传输会和地面一样好,在一个电源面和地平面或者两个电源平面带状传输线也可以工作。但是,当信号参考电源层时,回流路径当中对信号影响最大的就是Cpg电源与地网络之间的容性通道。它可能是电源地网络上分布复杂的退耦电容,也可能包含电源地层平面之间的平板电容,由于构成复杂,在各频点所表现出来的阻抗特性都不一样,难以量化与控制,所以这个假设很难成立。即使电源层离信号层更近,返回信号也会经电源层返回到地层,因为信号输入时是以地层为参考层的。但是如果去耦做的不好,电源层与地层之间的阻抗会很大,那么返回信号会受到很大的阻抗。

如图所示,来分析下不采用电源作为参考平面的原因,特别是高速线:

由上图可见,当高速信号在信号线上传播时,在信号电流向前传播的过程当中,由于与参考平面之间存在容性耦合,所以当发生dV/dt时,就会有电流经耦合电容流向参考平面的现象,传输线正下方位置都会有瞬态电流流回到源端电路。如果信号的参考为电源平面,那么信号回流将首先流向电源层,然后再通过电源与地网络之间的Cpg流向地网络,最后再经地层流向源端电路,最终形成一个完整的电流回路。我们都知道,控制好高速信号的回路阻抗非常关键,因为它直接影响到信号传输特性。

当信号参考电源层布线时,回流路径当中对信号影响最大的就是Cpg电源与地网络之间的容性通道。它可以是电源地网络上分布复杂的退耦电容,也可能包含电源地层平面之间的平板电容,构成非常复杂,在各个频点所表现的阻抗特性都不一样,难以量化与控制。所以不建议高速信号参考电源。

信号参考电源层会给信号质量带来影响,电源地层之间的阻抗是影响的主要因素,信号频率越高,带来的影响会越明显。当然,也不是所有信号都不能参考电源,具体多少频率,什么信号可以参考电源,要看实际PCB设计以及PDN网络的实际情况,最好利用仿真软件进行分析验证。

5、为什么个别信号要求参考电源层

这是由于芯片内部信号参考的是电源,那么在PCB上参考电源比较好。但是大多数芯片在设计中高速信号都是参考地,所以在大多数高速信号设计指导中都推荐参考地,虽然在高频带电源去耦电容显示低阻抗特性,电源与地表现为等电位,但由与去耦电容位置摆放的问题可能会增大信号的回流面积,从而影响信号质量,所以对于多数高速信号,参考地位以较好。

6、如何分割电源平面作为参考平面

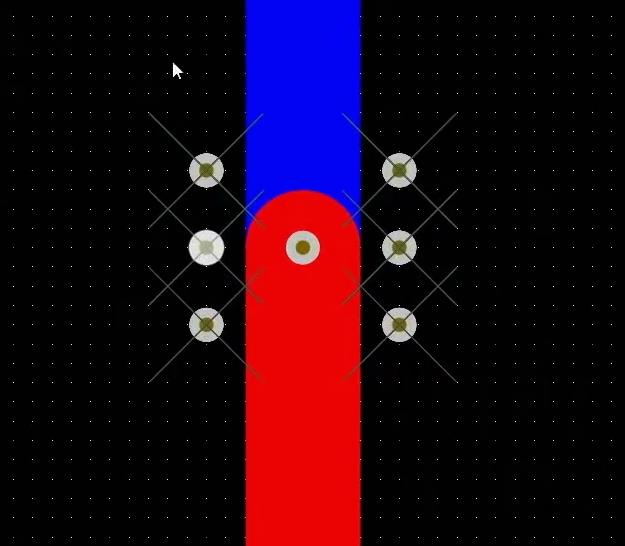

一般参考平面来说,一定要把信号线都包在里面,如下图所示

如上图,蓝色线是底层线,灰白的是第五层电源层,在电源层肯定是要分割的,不像地层一样整个板一个地,但电源分割就要有讲究,必须把底层蓝色的线都包在里面,不要有蓝色线在分割的铜皮之外。上图就是第五层就分割了一块铜皮,如红色线所示,把底层蓝线都包在里面了,这些蓝色线就是高带DDR线。

实例如下分割电源层:

图、DDR3颗粒

图、DIMM 内存条形式

从信号回路的构成可以得出:

1.回路的构成上,电源平面和地网络平面同样重要;

2.滤波电容不仅仅起到平滑电源、为电源去耦的作用。他还在信号回路中起桥梁作用;

3.并非所有信号只能从地回流,电源平面也是回流的重要途径。

7、差分对信号是否需要参考平面

对于差分对信号,对内两信号互为对方提供返回路径,因此差分对内两信号之间的耦合非常重要。既然如此,是否可以说差分对与附近参考平面之间无需耦合?答案是否定的,受限于器件工艺、PCB走线等因素,对内两信号无法实现完全的对称,不可避免地存在共模分量,这部分共模分量需要通过参考平面实现回流,因此,对于差分对信号而言,与参考平面地紧耦合也同样重要。

PCB设计中返回路径

决定最佳印制电路板布线的关键因素之一是理解信号返回电流实际上是如何流动以及在哪里流动。原理图仅仅显示了信号的路径,然而未给出返回路径。

因此,大不多PCB设计者其实也没有考虑到返回路径,任凭信号随机寻找路径返回。只考虑信号电流从哪里流过。

PCB的核心理论还是建立在电磁场之上的,PCB板上每条导线和其回路构成一个电流环路,如果回流路径不连续,就会出现电磁兼容和信号完整性问题。这些不连续导致返回电流在大回路中流动,从而增加了接地电感和电路板的辐射,同时也增加了相邻导线间的串扰,并导致波形失真。另外,在一些需要控制阻抗的PCB上,回流路径不连续将会改变导线的特征阻抗从而产生信号反射。

返回路径问题

1、回流区域大小

当PCB板上的众多数字信号同步进行切换时(如CPU的数据总线、地址总线等),这就引起瞬态负载电流从电源流入电路或由电路流入地线,由于电源线和地线上存在阻抗,会产生同步切换噪声(SSN),在地线上还会出现地平面反弹噪声(简称地弹)。而当印制板上的电源线和接地线的环绕区域越大时,它们的辐射能量也就越大,因此,我们对数字芯片的切换状态进行分析,采取措施控制回流方式,达到减小环绕区域,辐射程度最小的目的。

2、返回路径串扰

在平常的应用中,收发对应的芯片IO电源往往是一致的,而且各自的电源与地之间一般都有0.01-0.1uF的退耦电容,而这些电容也恰恰在信号的两端,所以该电源平面的回流效果是仅次于地平面的。而借用其他的电源平面做回流的话,往往不会在信号两端有到地的低电抗通路。这样,在相邻平面感应出的电流就会寻找最近的电容回到地。如果这个“最近的电容”离始端或终端很远的话,这个回流也要经过“长途跋涉”才能形成一个完整的回流通路,而这个通路也是相邻信号的回流通路,这个相同的回流通路和共地干扰的效果是一样的,等效为信号之间的串扰。

3、不完整的参考层

理想的参考层应该为其邻近信号层上的信号路径 提供完美的返回路径,理想的参考层应该是一个完整的 实体平面。但实际系统中,并不存在这样的实体平面, 比如一个参考平面可能被分配给多个电源网络,那么实心板就被撕裂成几个小的部分。类似这种参考平面遭到破坏的情况下,如果邻近的信号层上的信号跨越分割实体的缝隙,则信号返回路径就会绕过参考平面上的缝隙,将带来很多问题。若受布局布线的限制,PCB上无法提供完整的地平面或电源平面,那么至少应确保与高速信号驱动路径相对应的返回路径上无电气间断,比如在高速信号平行下方或上方铺设参考平面。

打断参考平面的连续性,如孔、槽或隔离缝隙,在信号传输中引起显著的阻抗不连续性。它们也可能是串扰的重要来源,并导致配电系统(PDS)噪声。回流噪声是参考平面上的噪声主要的来源之一。如下图所示,信号线跨越参考平 面上的缝隙,其返回电流将会绕过缝隙,形成一个大的 电流环路,因有缝隙存在,使信号返回路径和信号路径 之间的距离发生变化,将导致信号走线的阻抗突变,引起信号来回的反射。

图(A)显示了一条互连线穿过地参考平面上的开槽(或者叫裂缝)时的返回电流路径,参考平面 上的开槽增大了返回电流路径。图(B)显示了互连线穿过完全分割开的两个电源参考平面时的 情形,这时返回电流无法穿过参考平面上的裂缝,它就会寻找任何可能的低阻抗路径返回到 驱动器 IC 的接地参考脚,这个返回路径往往造成很大的电流环路。

参考平面上的裂缝增大了整个电流环路,必然会造成更大的辐射场强。图显示了 PCB 上的一条微带线在其它各项参数相同的情况下,分别穿过没有分割和被分割的参考平面时的 近场辐射情况。微带线穿过被分割的参考平面所造成的近场辐射,比穿过没有分割的参考平 面时大了 20dB 以上,与理论分析一致 。

如下图所示,信号边沿出现过冲现 象,形成振铃信号,信号质量严重降低;过冲现象丰富了 谐波频率的能量,使得RF辐射增大。

跨电源/地分割

1、电源分割

在同一层 ,电源平面经常被分成几个区,为电路提供不同的电源。当一 条信号线跨越在两个不同电源区域时,返回电流很难通过被分割的区域。 此时可以分割电源平面,使每个电压都有独立完整的电源平面,在导线跨越缝隙平面处拼接电容提供高频连续性。(根据信号频率,容值在1nF~10nF之间)。

针对敏感的、高频信号导线的参考平面上不要有槽、缝隙等阻隔从而相对延长回流路径。

如图所示,当互连线穿过分割的参考平面时,必须给返回电流设计一条通路来减小整个电流 环路。根据电容对高频信号呈现低阻抗的特性,对于不同电压的参考平面,可以在靠近分割 的开槽处放置 “缝补”电容来提供返回电流穿过裂缝的路径,两个电容跨接在这两个不同电源平 面,且靠近跨接信号线旁边。 跨接电容的作用就是提供低阻抗路径以让返回 电流穿越分割区 。

图、使用“缝补”电容来提供返回电流穿过裂缝的路径

下图显示了分别将 1 个和 2 个理想的 0.01uF“缝补”电容加在分割参考平面裂缝处时的 近场辐射结果,在频率小于 100MHz 时,辐射都会降低到与参考平面上没有分割时的水平, 而当频率大于 100MHz 时,只使用一个“缝补”电容的辐射会逐步增加,而使用 2 个“缝补”电 容的辐射状况在 1GHz 以下都维持很低,接近没有分割时的辐射水平。

使用 1 个和 2 个“缝补”电容时的近场辐射状况的对比

如果印制电路板要求电源分区 , 那么一定要仔细考虑高速信号线的走线 , 使它最好参考一个连续的地平面或没有分区的电源平面,这将可以实现比较理想的电磁兼容设计。

以上讨论的“缝补”电容为理想电容,当考虑电容的等效电感、PCB 上的布线电感和过孔 的寄生电感时,其辐射状况会比理想电容时要高些。但是,加“缝补”电容仍旧比不加“缝补” 电容时的状况要好。

对于一些无法避免的跨电源分割的情况,可以在跨分割的地方跨接电容或RC串联构成的高通滤波器(如10欧电阻串680p电容,具体的值要依自己的信号类型而定,即要提供高频回流通路,又要隔离相互平面间的低频串扰)。

如果一些规范上不允许的话,可以在分割处两平面分别引电容到地。但这种做法往往难以实现。因为终端附近的表层空间大多都给匹配电阻和芯片的退耦电容占据了。

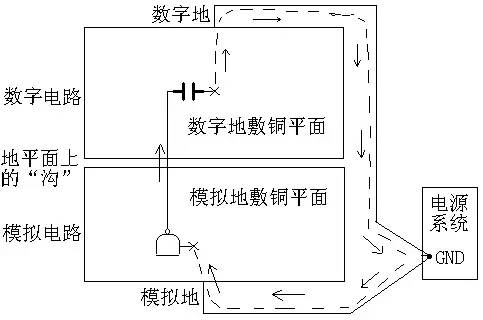

2、地分割

永远不要在模拟和数字电路之间分割地层

1、在数字、模拟混合电路系统中,数字地与模拟地的共地点选择在板外,即两敷铜平面完全独立,使得数字电路与模拟电路之间的信号线不具备传输线的特征,给系统带来信号完整性问题。 只要遵循布局、布线局部化的原则,即人为地拉开数字信号线、数字器件与模拟信号线、模拟器件之间的距离到一定程度,可以大幅度降低数字信号返回电流对模拟电路的干扰。

2、数字电路与模拟电路采用同一个电源系统,地平面不加分割,在布局、布线局部化的条件下,数字地平面与模拟地平面公用公用一个完整的、不加分割的电压参考平面。数字电路本身的噪声并不会给模拟电路系统带来额外的噪声,不但不会增大数字电路对模拟电路的干扰,由于消除了信号线“跨沟”问题,能够大幅度降低信号间的串扰和系统的地弹噪声,提高了前端模拟电路的精度。

数字地和模拟地分割见地址:

“地”都有哪些,如何接地?_一点共地电阻是多少欧-CSDN博客

6、过孔形成的沟槽

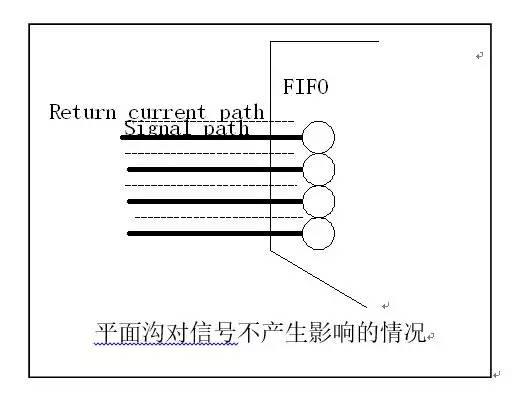

在印制板信号布线时,如果是多层板,很多信号必须通过换层来完成连接任务,这时就要用到大量的过孔,如果过孔在电源或地平面排列比较密集,有时候会出现许多过孔连成一片的情况,形成所谓的沟,如图所示。

首先,我们应该对这种情况进行分析,看看是否回流需要经过沟槽,如果信号的回流无需经过沟槽,就不会对回流造成阻碍影响。如果回路电路要绕过这条沟返回,形成的天线效应将急剧增加,对周边信号产生干扰。通常我们可以在涂敷数据生成后,对过孔过密而形成沟槽的地方加以调整,使过孔之间留有一定的距离。

8、过孔形成的跳层

下面我们以六层板为例进行分析。该六层板有两个涂敷层,第二层为地层,第五层为电源层,因此表层和第三层的信号回流主要在地层;底层和第四层的回流主要在电源层,换层布线时有以下六种可能:表层<----->第三层,表层<----->第四层,表层<----->底层,第三层<----->第四层, 第三层<----->底层,第四层<----->底层,这六种可能的情况根据其回路电流的情况可以分为两大类:回路电流在同一层上和在不同层上流动的情况,即是否有跳层现象。

A.回路电流在同一层上流动的情况包括表层<----->第三层、第四层<----->底层,如图所示。在这种情况下,回路电流都在同一层上流动,但是,由静电感应原理可知,处于电场中的完整的导体,其内部电场强度为零,所有的电流均在导体表面流动,地平面和电源平面实际上就是这样一个导体。我们使用的过孔均为通孔,这些过孔经过电源和地平面时留下的孔洞就给涂敷层上下表面的电流的流通通过了路径,因此,这些信号线的回流途径是很好的,无需采用措施来改善。

B. 回路电流在不同层上流动的情况包括表层<----->第四层、表层<----->底层、第三层<----->第四层、第三层<----->底层。下面以表层<----->底层和第三层<----->第四层为例,分析其回流情况。具有跳层现象的信号,需要其在过孔密集区附近增加一些旁路电容,通常为0.1uf的磁片电容,用来提供一个回流通路的。

7、信号过孔换层

改变参考面会有效增加返回路径的阻抗(电感),产生EMI相关的问题。本质上的原因,是没有为返回电流规定闭合的物理路径。例如,如果信号线在参考返回平面的顶部开始布线,穿过过孔后参考平面没变,继续参考同一返回平面时,这是对返回电流没有什么影响的,如下图所示:

然而,经常存在的现象如下图所示,一条印制线穿过过孔后参考的返回平面发生了变化。

如果这两个参考平面(即信号返回路径)的电位相同,且两层通过过孔多次连接在一起,那么规定的返回路径将具有小的环路面积。

如果这两个参考平面具有不同的电位,那么信号的返回路径就不好控制,从而就易于形成具有较大环路面积的绕行路线。针对这种情形,我们可以使用多个缝合电容在信号的穿过点将两个平面相连接。

尽可能避免关键信号更换参考平面。如果必须从一个电源平面改变参考平面到一个接地平面。那么,可以在信号导通孔附近设计添加去耦电容来提供两平面之间的高频电流返回路径。

PCB信号换层返回电流立体图

信号换层对返回路径地影响

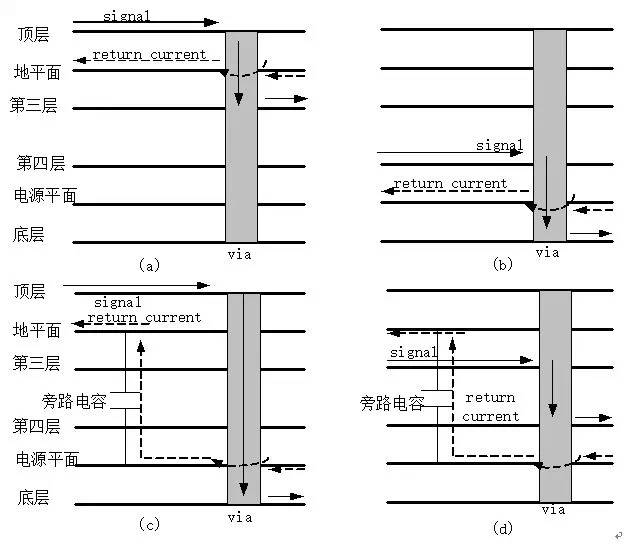

如下图所示,描述了信号打孔换层的几种情况:

(a) 信号线换层,回流路径也从GND换到VCC上去了;

(b) 信号线换层,但参考面没改变,回流路径没有换层;

(c) 信号线换层,回流路径也换层,但只是从一个GND平面换到另一个平面;

(a)、(c) 两种情况如果不能在信号换层过孔处将信号回路连通起来,将引起信号回路面积增大,从而导致EMC问题。

以上换层引起的回路问题其解决方法:

(a) 如果两个参考平面是电源和地之间的切换,那么就可以利用旁路电容提供低阻抗回路。

两参考层之间存在层间阻抗,当距离较远时,该阻抗不能被忽略,因此,在返回路径通过时,不可避免地产生了一定地压降,信号发生畸变。下图中需要在过孔附近放置旁路电容将VCC与GND连接起来,以给回路提供一个低阻抗通路;

去耦电容不是放置在参考平面之间 , 而是放置在印制板的顶层 。流经去耦电容的电流,其 中一部分电流将形成共模电流流经顶层的上表面 ,会产生电磁辐射。

当返回电流流经去耦电容的阻抗比位移电流流经两参考平面的阻抗高时,使用去耦电容就没有多大作用。当位移电流流经路径阻抗很低时,这些位移电流将在参考平面带来噪声 。因此,去耦电容的值要仔细设计,对信号可能的频率变化范围包括信号频率的高次谐波所选用电容必须是低阻抗,才会达到既定的目的。

对于50Mhz的系统,典型的去藕电容选择0.1uf和0.001uf并联 。更高频率选择0.01uf和100pf并联。为了对更宽频带的射频抑制,并联的两个电容的容值相差100倍,选择去藕电容公式 :

![]()

(b) 信号换层时,不改变参考层属性,则对返回路径无影响,无须解决问题。

上图(b)中信号换层是从S1换到S2,参考层都是GND,即信号换层对返回路径无影响。建议高速信号线及时钟线采用此种换层方式;

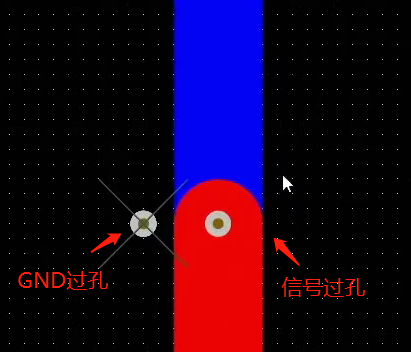

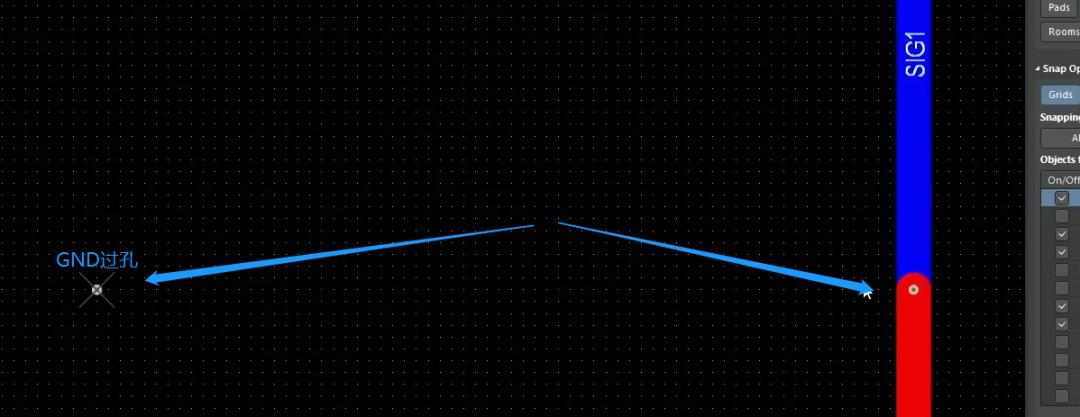

(c) 如果信号换层后所对 应的两个不同的参考平面都是地或都是电源,可以通过添加与参考层同属性的接地过孔或者电源连接过孔来为信号的回流提供回路。

一般要求该过孔与信号换层的过孔距离在50mil之内。上图(c)中需在换层过孔附近放置地过孔将GND与GND连接起来,以给回路就近提供一个通道。

举例差分信号换层:

给传输线上的信号过孔配置相邻的接地过孔,主要有三个好处:

- 给信号过孔承载的信号提供良好的信号回流通路;

- 通过接地过孔消除信号之间的电磁场辐射。

- 回流地孔不仅能改善信号的EMC和回流通道,还能改善过孔的阻抗,降低链路阻抗的不连续性。

在传输线信号的过孔周围加载接地过孔,原则上是数量越多越好、距离信号过孔越近越好。高速差分过孔仿真的过孔模型,其中就包含了回流地孔,如下图所示。

总结:由于过孔寄生电感和电容 ESL 的存在,仍然会产生一定的电磁辐射和信号衰减, 所以布线时应该尽量少换层,或者换层后尽量使信号靠近同一个(或同属性)参考平面。

过孔换层仿真验证

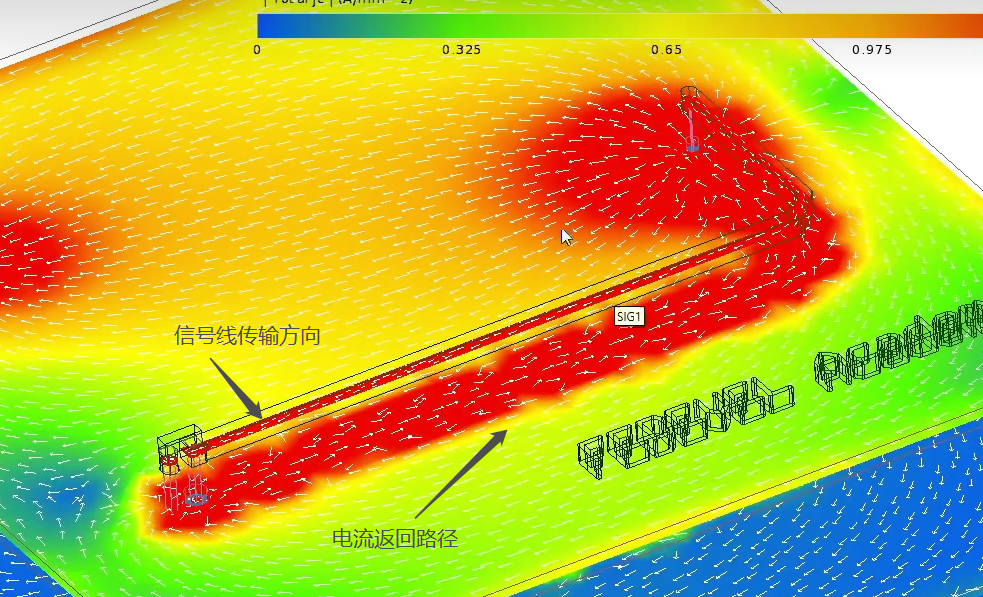

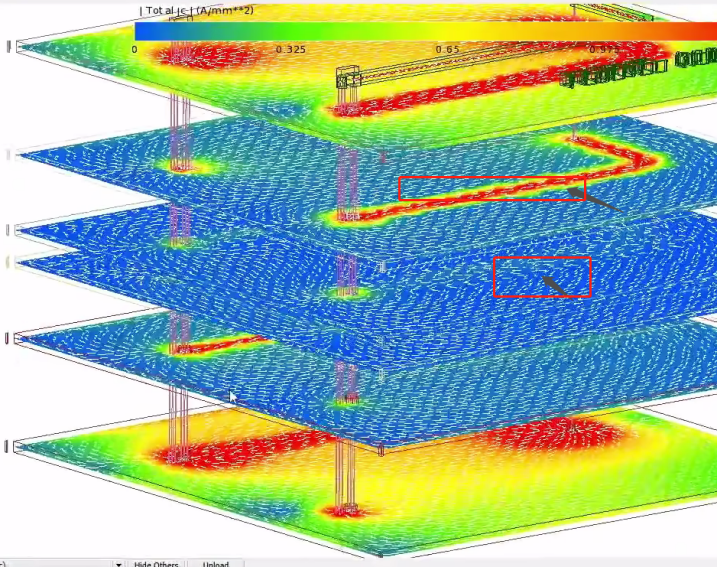

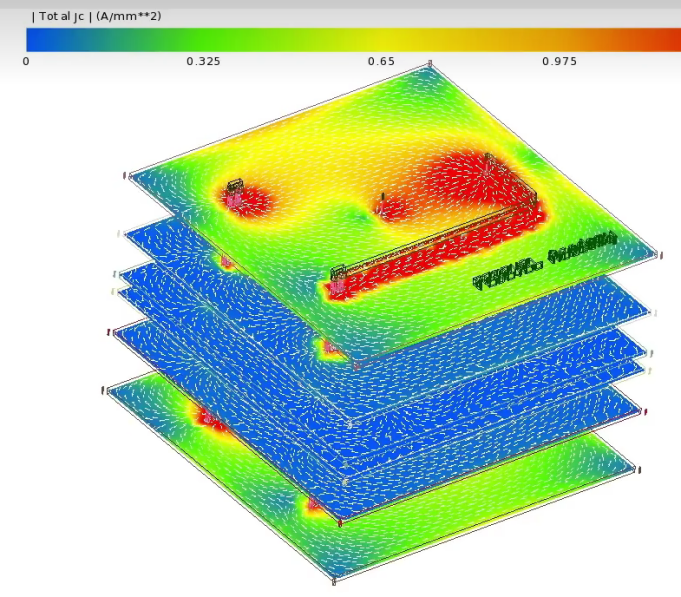

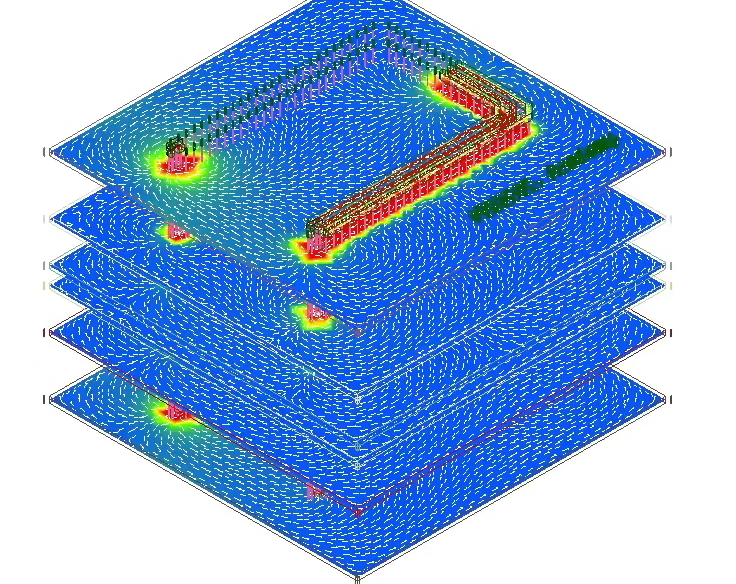

信号线在中间换了一次孔,也就是说一部分线分布在顶层一部分线分布在底层,可以看到信号的传输与电流的返回路径。

图、PCB的叠层,2/4/6/7/9/11是GND层其他是信号层

图1:电流返回路径在没换层之前是一直在我们的信号线底部传输的,也就是第二层的GND。

图1

图2:换层的那个地方返回电流在第二层四散开来(其中红色部分是电流比较密集的地方,蓝色部分基本没有电流)。

图2

图3:返回电流不仅仅只是分布在第二层,还会在其他地层流通,底层部分信号线与返回电流的传输也是如此。这是在过孔旁边不加地空的效果。

图3

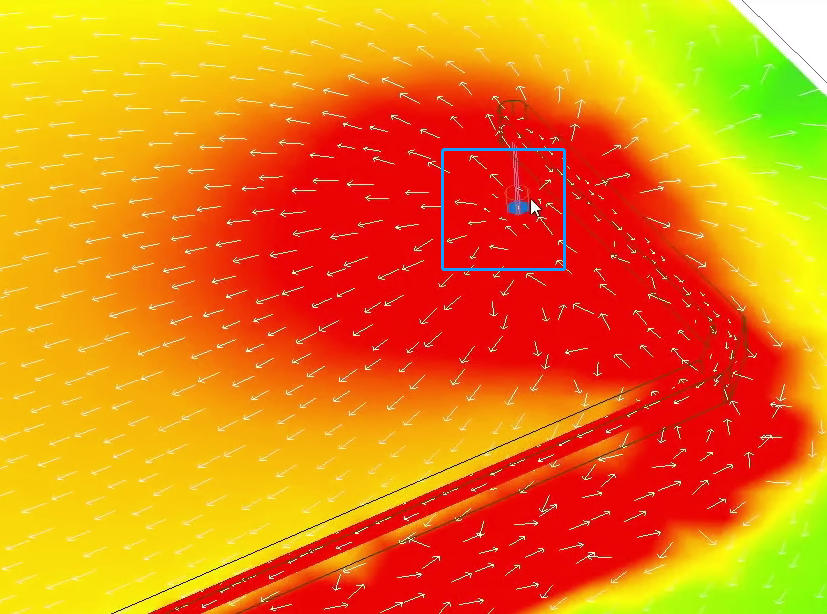

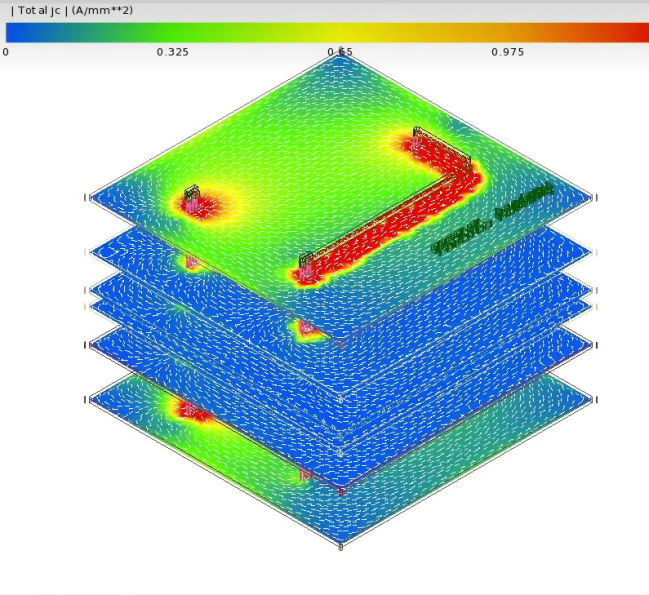

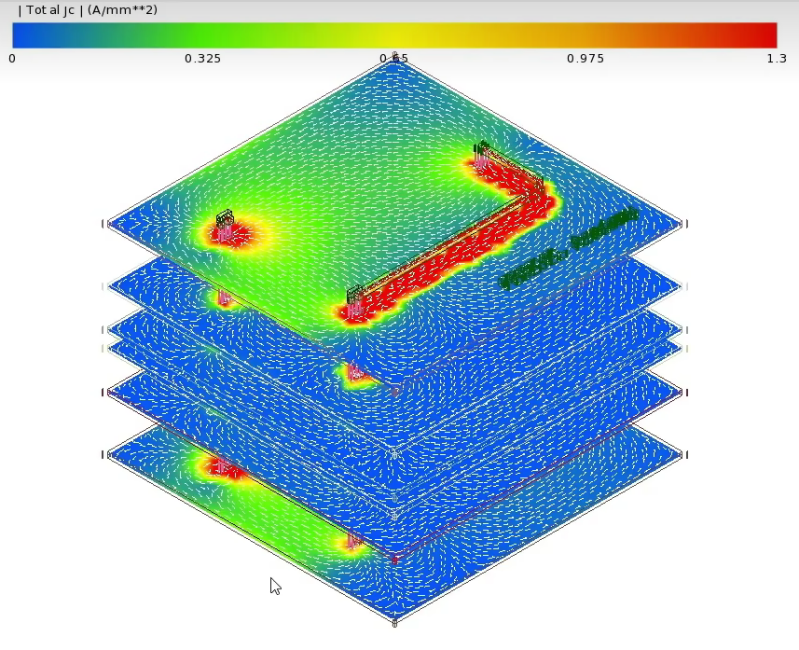

图4:换层过孔的旁边加一个地过孔。

图4

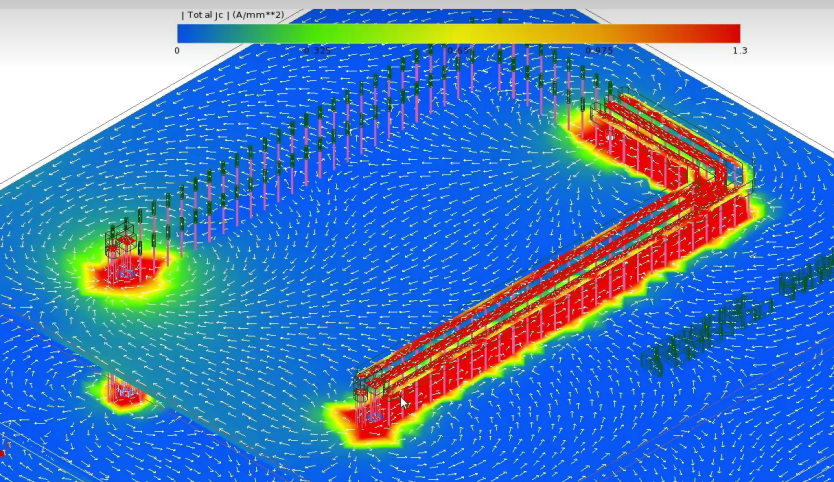

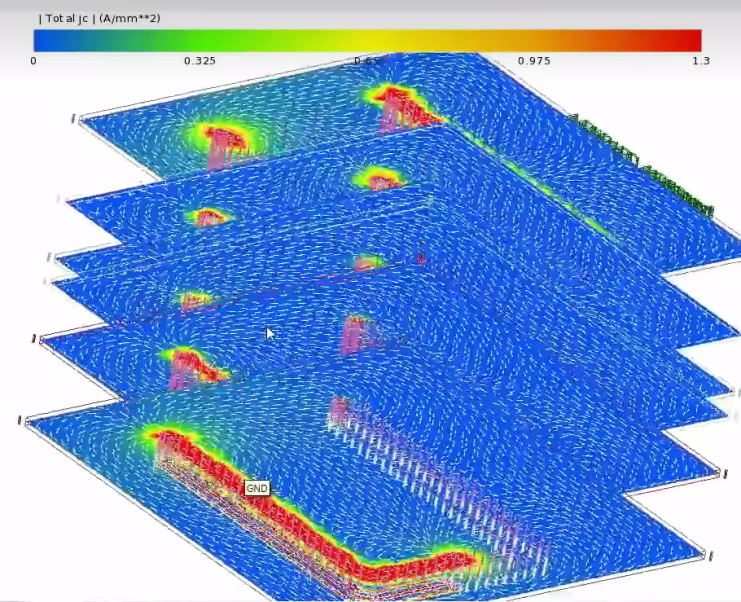

图5/6:在过孔旁边放置了一个地过孔后的效果,当信号换层是,第二层的返回电流相对于之前更加集中了,不像一开始这么分散。

图5

图6

图7 :假如我把这个孔放远一点会有什么效果呢?

图7

图8:在过孔放的特别远的情况下,电流的返回路径没有之前靠近信号孔的时候这么好,所以地空与换层时的信号过孔尽量要靠经一些,具体距离多少信号质量最佳可以通过仿真得出。

图8

图9:在信号孔附近打上一圈地孔看一下效果。

图9

图10/11:对比一下前面只有一个地孔的时候,信号回流效果更好,但不是很明显。

图10

图11

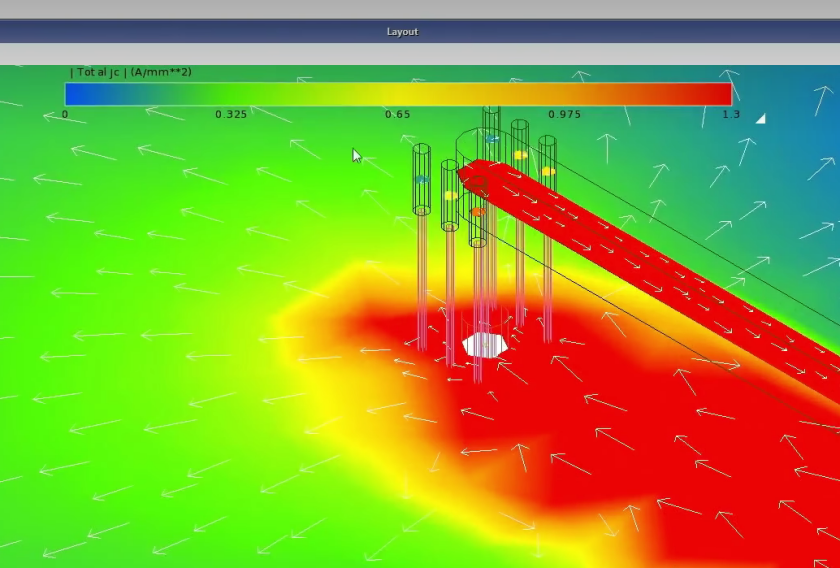

图12:信号线做一个包地处理,并且每隔一定的距离打上地孔。

图12

图13/14/15:在地平面的其他区域基本上是没有返回电流的,返回电流全部集中在信号线下面,这个结果和前面全部仿真效果做对比,最后这个方法无疑是最好的。

图13

图14

图15

接地过孔数量的多少对信号传输质量影响

接地过孔的数量是不是越多越好呢?在一定频率的信号传输通路,几个接地过孔就足够了呢?为了弄清楚这些问题,需要对接地过孔的数量进行仿真,仿真结果如下图所示。

从上图中S11曲线可以看出:5.2GHz是一个分界点,对于5.2GHz以上的信号过孔附近加载4个接地过孔,过孔的反射损耗会明显降低。可见,加载接地过孔的方式能够有效地降低高频信号的阻抗不连续性。

接地过孔孔径大小对信号传输质量影响

为了明确接地过孔孔径大小对信号传输质量的影响,进行的仿真结果如下图所示。

仿真接地过孔孔径对信号的影响,可以发现:当接地过孔孔径与信号过孔一样均为10mil时,反射损耗减小非常明显;随着接地过孔孔径的进一步增大,信号的传输衰减呈递减趋势,但是趋势逐渐变缓。建议接地过孔的相关参数与其相邻的信号过孔一致。

这有两个好处: 一是保证了信号的有效传输;二是减少钻孔的种类,从而提高制板生产的工作效率。

接地过孔距离远近对信号传输质量的影响

接地过孔与信号过孔的间距从25mil到75mil之间变化时,对信号传输质量影响的仿真结果如下图所示。

通过仿真可以看出: 接地过孔与信号过孔的间距对过孔传输衰减的作用不明显。考虑到信号从接地过孔处回流,可根据实际情况在距离信号过孔尽量近的位置放置接地过孔,以便实现回流路径的最小化。

4、若换层前后,两参考层的网络属性不同,则要求两参考层相距较近,以减少层间阻抗和返回路径上的压降。

5、当换层的信号较密集时,附加的地或电源过孔之间应保持一定距离。当换层信号很多时,一个地或电源过孔时不够的,需多打几个过孔,若这些过孔相邻较近,则信号回路上会产生串扰,返回路径上的串扰和驱动路径上的串扰对信号完整性的影响是相同的。

地弹

地弹是返回路径上两点之间的电压,它是由于回路中的电流变化而产生的。返回电流必须流过平面间阻抗,所以返回路径上会产生压降。我们把返回路径上的这一压降称为地弹。

影响地弹的因素

1、任何因素增加了返回路径的阻抗,就会增大压降,产生的地弹噪声就越大。

2、多条信号线共用返回路径,会造成返回电流在很短的时间内有大量叠加, 则返回电流受到的初始阻抗将会很高,会增大压降,形成地弹电压噪声。

3、当返回路径阻抗约为50Ω的5%时,对于一条信号线切换平面的情况,它的影响就相当大。当有n个信号路径在这些平面之间切换时,返回路径最大可容许的阻抗为2.5/nΩ。当多条信号线都在几个参考平面之间切换,而快速信号的前沿又同时出现时,在返回路径上产生的地弹电压就很大。

下图画出了返回电流受到的阻抗与时间的关系。从图中可以清楚地看到,返回电流的阻抗只有当上升边非常短(小于0.5 ns)的情况下才很大。

介质厚度分别为2 mil和 10 mil,当信号由过孔向外传播时,返回电流受到的阻抗

解决共用返回路径产生地弹的情况,可以通过:

①增加返回路径通道,将每一个信号路径靠近它的返回路径;②增加各个返回路径宽度,减小其局部自感。

以上两点是实际产品设计中,解决地弹问题的主要手段。

任何因素增加电流变化速率,进而增大压降,产生的地弹噪声就越大。

减小地弹电压的唯一方法就是减小返回路径的阻抗。主要的措施有以下几种。

1.在信号路径切换层时,设法让其相邻参考平面具有相同的电压。这时在切换平面之间打短路过孔并尽量靠近信号过孔。

2.具有不同直流电压的返回平面之间的距离应尽量薄。

3.扩大相邻切换过孔的距离,以免在初始瞬间当返回路径的阻抗很高时,返回电流叠加在一起。

地弹的根本就是电压变化,而引起电压的因素就是阻抗和电流。当然这只是针对PCB板级的情况,也就是说要在使用耦合电容的情况下。

在封装及连接器等方向,考虑这种影响参考下图公式:

从公式中,三个方向解决:减小自感,增大互感,减小电流变化速率。

减小局部自感意味着返回路径尽可能短

局部自感经验公式:

![]()

增大局部互感意味着支路电流与其返回路径尽可能地靠近

这里面需要注意的是,缩小两导线的距离来增大互感,这要取决于电流方向。

总结一下,减小地弹管控方向:

其实,再怎么管控与减小地弹,连接器和芯片内部封装,这里面的回路互感是避免不了的,这也是高速产品必须面对的问题。

地弹是产生开关噪声和电磁干扰的主要原因,主要与返回路径的总电感和共用返回电流路径有关。为了减小地弹电压噪声,改变下面两个特性比较有效:通过使用短而宽的互连以减小返回路径的局部自感,将电流及其返回路径尽量靠近以增大两支路之间的互感。

很明显,减小地弹不仅要在返回路径上采取措施,还要考虑信号电流路径的布局和由此产生的与返回路径之间的局部互感。

有时认为,当在两个返回平面之间切换返回电流时,在这两个平面之间并联一个去耦电容器将有助于减小返回路径的阻抗。在两个平面之间连接的分立电容器,希望它能为返回电流从一个返回平面流到另一个返回平面提供一条低阻抗路径。

为了起到有效作用,在上升边频率分量的带宽内,实际电容器必须使两个平面之间的阻抗小于5%×50Ω,即2.5Ω。

对于采用分立形式的高频元件,决定实际电容器高于其自身串联谐振频率时的阻抗的,并不是它的电容量,而是它的等效串联电感。

当使用分立电容器减小返回路径的阻抗时,使用串联电感低的电容器比电容量大于1nF的电容器更有效。在频率高于1GHz时,其阻抗仍然很大,而这时平面之间的阻抗也不低,地弹问题将会出现。

不同直流电压平面之间的电容器并不能有效地控制切换平面引起的地弹,然而它可以为较低频段噪声提供额外的去耦作用,但是随着上升边持续缩短,它仍然解决不了地弹问题。

在多层板中,当信号路径必须切换不同电平的返回层时,减小地弹电压的唯一方法就是使返回平面之间的介质尽量薄。

结论

在低速网络中,之所以不考虑信号返回路径,就是认为所有的电流都将汇合到“地”这个无穷大的容器。 认为“地”就是一个等势体,因此不关心其中的电流流动。在高频时,这就是一个错误的观点。因此将地线严 格的定义为:“信号流回源的低阻抗路径”。该定义突出了电流的流动,当电流流过有限阻抗时,必然导致电压 降,从而反映实际地线上的电位情况。因此在设计高速 电路的过程中,要丢掉“地”的概念,像对待信号路径一 样对待返回路径。

对于高速信号而言,将没有“地”这一说法。要实现 高速信号传输,就必须要有信号路径和信号返回路径, 而信号的返回电流总是寻找阻抗值最低的路径返回,而 在PCB上的返回路径就是参考平面或信号路径周围的 其他导体,若是没有很好的返回路径,那么自由空间就 成为了信号的返回路径,这就带来了严重的 EMC 问 题。

信号返回路径与信号线阻抗存在直接关系,因此信号返回路径的不确定性可能会导致信号线阻抗突变,引 起信号线上信号的来回反射,使信号形成振铃,严重降 低信号的质量,造成信号失真、时序错乱等严重的问题, 加深RF辐射,降低电路抗干扰能力等。因此要提高信 号的质量和减小RF辐射,提高电路抗干扰能力,其中之一的解决办法就是,控制信号的回流路径,使其尽量的平行且靠近信号线,一般都是提供一个相对完整的参考层。

7万+

7万+

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?