点击蓝字 关注我们

异形根孢囊霉接种剂对玉米内生细菌群落的积极影响

研究论文

● 原文链接DOI: https://doi.org/10.1002/imo2.23

●2024年8月17日,安徽农业大学李晓玉团队在iMetaOmics在线发表了题为“The active effect of Rhizophagus irregularis inoculants on maize endophytic bacteria community”的文章。

● 本研究揭示了来源于双重离体培养体系中AMF接种剂的效用,为开发环境友好型接种剂奠定了基础。

● 第一作者:陈金、林可卿

● 通讯作者:李晓玉 (lixiaoyu@ahau.edu.cn)

● 合作作者:黄涛、耿晓婉、李自姗、汪伯晏、肖清臣

● 主要单位:安徽农业大学生命科学学院、抗逆育种与减灾国家地方联合工程实验室、作物抗逆优质生物学安徽省重点实验室

亮 点

● 丛枝菌根真菌(AMF)接种剂在影响玉米生长和内生细菌群落多样性方面发挥着重要的作用;

● 携带培养基的AMF接种剂能显著促进玉米生长;

● 携带培养基的AMF接种剂能显著增加有益菌群的丰度。

摘 要

来源于双重离体培养体系中的丛枝菌根真菌(AMF)接种物对玉米生长及其内生微生物群落的影响鲜有报道。我们的研究结果表明, AMF接种剂在影响玉米生长和内生细菌群落多样性方面发挥着重要的作用。AMF接种剂能显著促进玉米生长,尤其是使用携带改良的Strullu-Romand(MSR)培养基的AMF接种剂。这些接种剂还能显著增加内生微生物群落的多样性,特别是有益菌群的丰度,从而对玉米的生长产生积极影响。本研究揭示了来源于双重离体培养体系中AMF接种剂的效用,为开发环境友好型接种剂奠定了基础。

视频解读

Bilibili:https://www.bilibili.com/video/BV1RBWDepEfE/

Youtube:https://youtu.be/YX2IL0qKvSY

中文翻译、PPT、中/英文视频解读等扩展资料下载

请访问期刊官网:http://www.imeta.science/imetaomics/

全文解读

引 言

丛枝菌根真菌(AMF)在农业和自然生态系统中发挥着重要作用,它能与 80% 以上的陆生植物形成共生关系。AMF被认为是一种生态添加剂,可以在正常和胁迫条件下促进植物生长。例如,AMF 可以增强植物对病原体的抗性,改变植物的形态、生理、生化和基因表达,从而改善根际微环境,进而影响植食昆虫。AMF 的繁殖体通常包括孢子、菌丝和被侵染的植物根部。目前,大多数人(约 68%)在科学研究和农业生产中选择使用繁殖体的混合物作为微生物接种剂,以提高作物产量、帮助宿主植物抵抗胁迫或改善土壤环境,只有 14% 的人使用 AMF 孢子。AMF的培养体系一般是盆栽培养和双重离体培养,双重离体培养体系是指将萌发的孢子和宿主植物材料接种在无菌的改良Strullu-Romand(MSR)培养基上,使AMF菌丝侵入根部,来获取养分,从而完成其生命周期。与传统的盆栽培养相比,双重离体培养体系提高了AMF孢子的生产效率,避免了土壤污染的风险,并且其风干后的体积小、重量轻,每克含约6000个孢子,便于在室温下长期保存。然而,有许多研究调查了盆栽扩繁的 AMF 接种物对作物的影响,但很少有研究调查接种来源于双重离体培养体系的AMF 对作物的影响。

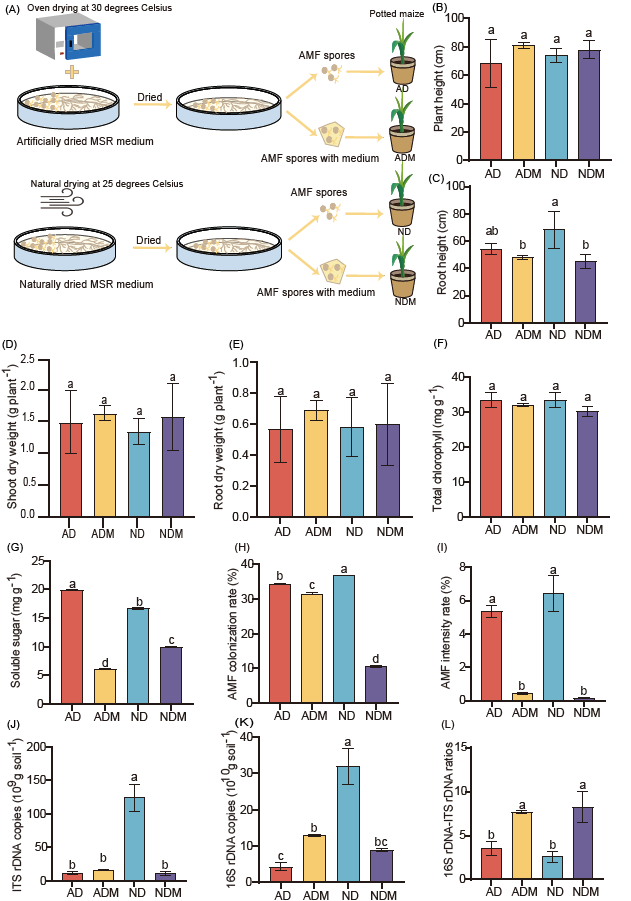

玉米(Zea mays L.)是全球重要的粮食和饲料作物,面临着工业化、重金属污染和土壤盐碱化造成的多重胁迫。内生细菌作为植物体内重要的微生物群落,在植物生长调节和胁迫响应中发挥着关键作用。这些细菌通过间接抵御土传病害和直接帮助养分吸收来促进植物的生长。尽管 AMF 和内生细菌在促进植物生长方面的作用已被广泛研究,但关于来自双重离体培养体系中的 AMF 接种物对玉米生长及其内生微生物群落的影响却鲜有报道。为了填补这一知识空白,我们利用高通量测序技术量化了不同风干条件下AMF共接种和双重离体培养对内生细菌群落的影响(图1A),从而评估了它们对玉米生长的促进作用。我们发现,接种人工风干后携带培养基的AMF(ADM)处理对株高和干重的生长促进效果最好,其次是接种自然风干后携带培养基的AMF(NDM)处理(处理设计详见表S1)。相比之下,人工风干的处理组募集了更多内生细菌,且有益内生菌的数量也有所增加。

结 果

AMF接种剂可显著促进玉米生长,增加内生微生物丰度

AMF 与植物之间的共生关系不仅能促进植物对养分的吸收,还能增强植物对各种胁迫的适应能力。通过评估采用两种不同风干方法的异形根孢囊霉(Ri)孢子与MSR培养基联合接种于玉米植株后,其生长性状的变化,我们发现这些处理之间的玉米性状存在显著差异(图 S1)。与未接种的对照组相比,接种 AMF 能显著促进玉米的生长(p < 0.05),包括玉米的株高、根长、叶绿素含量、鲜重和干重(图 1B-F、S2 和表 S2),其中 ADM 处理对株高和干重的促生效果更为显著。此外,单独接种 AMF 孢子可提高 AMF 的侵染率和侵染强度,以及玉米的可溶性糖含量(图 1G-I)。

多项研究表明,接种 AMF 后,植物体内的磷酸酶活性显著提高。同时,接种 AMF后,根际土壤中的S-NAG(土壤 N-乙酰-β-D-葡萄糖苷酶)和磷酸酶等关键土壤酶的活性也显著提高。这些土壤酶是土壤健康的重要指标,反映了生化过程的程度和方向。值得注意的是,当 MSR 培养基与 AMF 共同接种时,与单独接种 AMF 孢子的处理相比,基质的 pH值和三种酶(土壤中性磷酸酶、土壤N-乙酰-D-氨基葡萄糖苷酶和土壤β-葡萄糖苷酶)的活性显著降低(图 S3)。这与图 1H-I 中的观察结果一致,即共同接种降低了 AMF 的侵染率和侵染强度。侵染强度反映了所有被侵染根段的侵染程度的加权平均值,侵染强度越高,表明 AMF 侵染植物后的繁殖能力越强。在 ADM 处理中,31.55% 的侵染率表明 AMF 的侵染成功。然而,ADM 和 NDM 处理的侵染强度明显低于接种 AMF 人工风干处理组(AD)和接种 AMF 自然风干处理组(ND)(图 1H-I)。这种差异可能是由于培养基的包裹阻碍了 AMF 孢子与植物根系的接触,从而影响了 AMF 的繁殖。这些结果表明,添加 MSR 培养基会阻碍 AMF 在寄主植物上的侵染。

此外,我们还观察到接种 AMF 后,玉米根系中内生细菌和真菌的丰度显著增加(图 1J-L,表 S3),玉米根系中的内生微生物群落也显著增加,尤其是细菌群落,其 16S rDNA- 内部转录间隔(ITS)rDNA 比率分析结果表明了这一点(图 1L)。因此,我们进一步研究了接种 AMF 对玉米内生细菌群落的影响。

图1. 不同丛枝菌根真菌(AMF)处理下的玉米生长分析

(A)孢子获取和玉米种植不同步骤的流程图。(B-C)玉米茎和主根的长度。(D-E)玉米茎和根的干重。(F-G)玉米种植后70天,各处理的总叶绿素含量和可溶性糖含量。(H-I)各处理的菌根侵染率和侵染强度。(J-L)不同处理的根内转录间隔区(ITS)rDNA拷贝数、16S rDNA拷贝数以及16S rDNA-ITS rDNA比例。每个处理有三次重复,所有数据均表示为平均值±平均标准误差(SEM;n≥3次生物学重复)。不同字母表示存在显著差异(p < 0.05)。AD,人工干燥;ND,自然干燥;ADM,含培养基的人工干燥;NDM,含培养基的自然干燥。

携带培养基的AMF接种剂能显著增加有益细菌的丰度

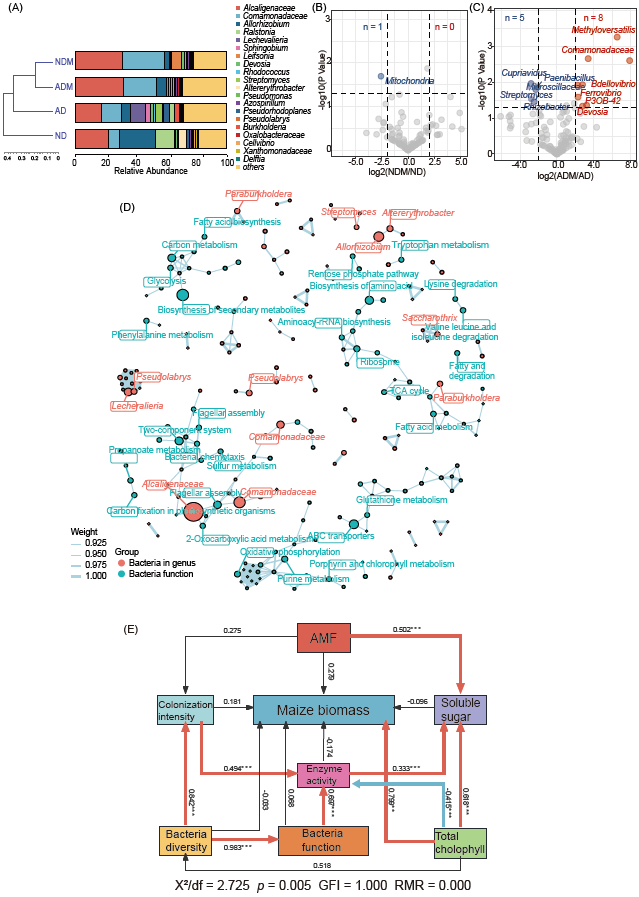

值得注意的是,内生微生物群落和作物特性会受到土壤化学性质和农业实践等多种因素的影响,包括土壤湿度、有机质和 pH 值。同样,图 S4 中的冗余分析(RDA)表明,接种 AMF 是影响细菌差异的主要因素,其次是 pH 和 S-NAG。接种 AMF 显著提高了玉米根部内生细菌的丰度(表 S3)。这与之前的研究结果一致,研究表明接种 AMF 会改变根际细菌群落的组成,提高有益菌的数量。具体而言,接种 AMF 可促进具有特定功能的细菌数量增加,如 Dyella、Ruminococcus、Allorhizobium 和 Pseudolabrys,它们在水解酶合成、重金属转运和代谢物转运中发挥重要作用。因此,接种 AMF 被认为是建立和丰富内生微生物群落的有效方法。值得注意的是,人工干燥处理的内生细菌属数量较多,尤其是 ADM 组,共包含 389 个细菌属(图 S5)。进一步的分析表明,添加携带MSR 培养基的 AMF 接种剂能显著提高Alcaligenaceae 和 Comamonadaceae 的丰度(图 2A)。Comamonadacea 可促进玉米在低温下的生长,而 Alcaligenaceae 作为一种微生物肥料,可以降解土壤中的有害物质并产生 IAA(吲哚乙酸)。因此,ADM 处理和 NDM 处理更有利于募集有益的细菌群落。

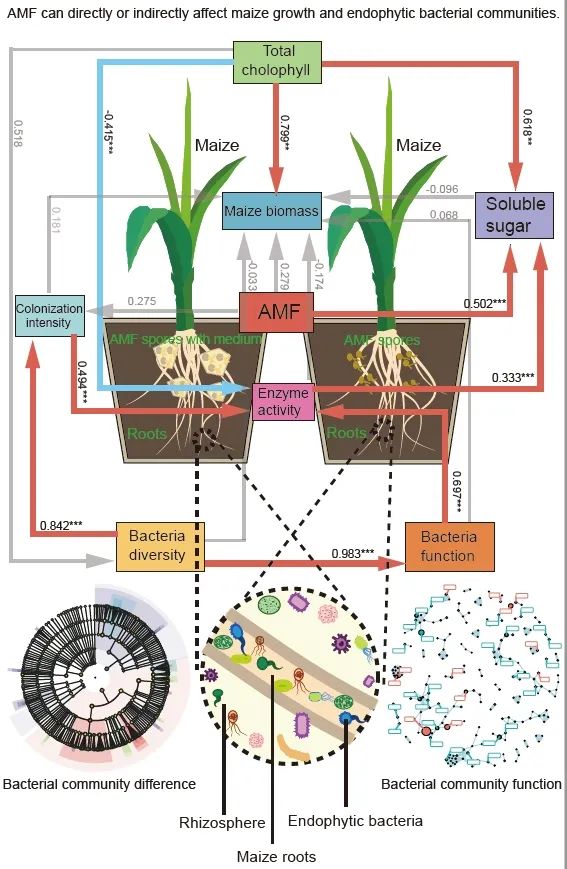

通过使用线性判别分析效应大小(LEfSe)分析,我们进一步确定了不同处理之间核心微生物群落存在的显著差异,共有 39 个不同物种显示线性判别分析(LDA)值超过 3.5(图 S6A)。系统发育树图强调了不同处理之间生物标志物(即微生物物种)的显著差异,其中Proteobacteria在所有处理中都占主导地位,而 处理AD 和 ADM 则表现出Actinobacteriota 和 Myxococcota的更高丰度(图 S6B)。为了进一步了解细菌群落在不同处理中的变化,对采用不同风干方法的处理进行了火山分析(图 2B-C)。值得注意的是,与 ND 相比,NDM 中的Mitochondria较少(图 2B,S7A)。然而,在 ADM 中,观察到的主要细菌是 Comamonadaceae 和 Methyloversatilis,而在 AD 中,Cupriavidus 的数量较多(图 2C,S7B)。此外,功能分析和相关性网络分析显示,Alcaligenacaea 和 Comamandaceae 细菌与包括鞭毛组装、2-氧羧酸代谢、硫代谢、光合生物碳固定和双组分系统在内的生物功能之间存在显著关联(图 2D,S8)。其中,2-氧羧酸代谢和硫代谢对于维持细胞结构和功能、能量代谢和细胞信号传导至关重要。而光合固碳是植物提高产量的重要机制。添加携带 MSR 培养基的 AMF 接种剂可显著提高玉米根内 Alcaligenacaea 和 Comamondaceae 的丰度,促进 2-氧代羧酸、硫代谢和光合固碳,从而刺激能量代谢和光合作用。Mantel分析也验证了这一点,AMF(不同处理中 的AMF 孢子密度)与细菌功能呈正相关,玉米生物量(地上和地下干重)与总叶绿素和侵染率呈正相关(图 S9)。利用结构方程模型(SEM)进一步分析发现,AMF 直接影响可溶性糖的含量,而玉米的总叶绿素含量则直接影响玉米生物量和可溶性糖的含量。有趣的是,可溶性糖含量与玉米生物量呈负相关,这与图 1G 中的发现一致,即 NDM 和 ADM 的可溶性糖含量明显低于 AD 和 ND。这可能解释了为什么尽管 NDM 和 ADM 的 AMF 侵染率明显低于 AD 和 ND,但这些处理在鲜重、株高和叶绿素含量方面的差异很小。这可能是由于侵染强度与可溶性糖含量之间存在正相关关系(图 2E),较高的定殖强度可能增加了可溶性糖的含量,但过高的可溶性糖含量抑制了玉米的生长,而叶绿素在维持玉米生长中起到了补偿作用。此外,添加AMF接种剂后真菌群落的变化也可能对玉米生长有所贡献,这还需要进一步探索。

图2. 不同处理中玉米内生菌的组成和差异以及影响植物生物量的潜在关键因素

(A)通过加权距离对细菌群落进行了聚类分析。(B-C) 在火山图中,不同处理间的细菌群落在固定阈值(fold change > 4 和 -log p > 0.05)下显著增加或减少。(D)相关性网络分析揭示了细菌功能与属级细菌群落之间的关系。连接代表强相关(r > 0.8)和显著相关(p < 0.01)。每个节点的大小与连接数成正比。(E)结构方程模型(SEM)描述了不同因素之间的关系。红色箭头代表显著正相关,蓝色箭头代表显著负相关,黑色箭头代表不显著。

代码和数据可用性

所有测序数据均已以提交编号SUBCRA027928、生物项目检索号CRA017430(https://bigd.big.ac.cn/gsa/browse/CRA017430)存入GSA。所使用的数据和脚本已在GitHub(https://github.com/lkq0616/Rhizophagus-irregularis-impact-on-maize-endobacteria-community)发布。所有的补充材料(文本、图、表、中文翻译版本或视频)可通过DOI或iMetaOmics线上获取(http://www.imeta.science/imetaomics/)。

引文格式:

Jin Chen, Keqing Lin, Tao Huang, Xiaowan Geng, Zishan Li, Boyan Wang, Qingchen Xiao, Xiaoyu Li. 2024. "The active effect of Rhizophagus irregularis inoculants on maize endophytic bacteria community." iMetaOmics e23. https://doi.org/10.1002/imo2.23

作者简介

陈金(第一作者)

● 安徽农业大学副教授,硕士生导师。

● 主要研究方向为微生物资源开发与利用,相关学术成果发表在iMeta、Applied and Environmental Microbiology、Catena、Horticultural Plant Journal、Science of the Total Environment等期刊。主持国家自然科学基金、国家重点研发计划子课题等项目,担任iMeta、Exploration等期刊青年编委。

林可卿(第一作者)

● 安徽农业大学农艺与种业专业硕士。

● 目前研究的主要课题为植物与微生物互作。

李晓玉(通讯作者)

● 安徽农业大学教授,博士生导师。

● 主要从事玉米与微生物互作抗逆及根际微生态调控研究。主持国家自然科学基金项目3项,国家重点研发计划课题1项、子课题2项,省级项目3项;主持省级教研项目2项。以第一完成人获得省级教学成果一等奖1项,获全国农牧渔业丰收二等奖(第3完成人),授权专利8项。以第一作者和通讯作者发表SCI论文30余篇,获得地方标准1项,主持和参与选育玉米新品种4个。

iMetaOmics

更多资讯

● iMeta姊妹刊iMetaOmics(定位IF>10)欢迎投稿!(2024.2.27)

● iMeta姊妹刊iMetaOmics编委招募 (定位IF>10) (2024.3.2)

● iMeta姊妹刊iMetaOmics电子版和印刷版ISSN申请获批(2024.4.1)

● iMeta姊妹刊iMetaOmics投稿系统正式上线(2024.4.17)

● iMeta姊妹刊iMetaOmics主编正式官宣(2024.4.22)

● 出版社iMetaOmics主页正式上线!(2024.4.28)

● iMetaOmics | 浙江大学宗鑫组揭示两猪种宿主-肠道菌群互作差异

● iMetaOmics | 罗鹏/袁硕峰/苗凯/程全发表STAGER: 生成式人工智能可靠性的标准化测试和评估推荐

● iMetaOmics | 徐州医科大杨欢组揭秘沙门氏菌-宿主-微生物群在免疫与代谢中的相互作

● iMetaOmics | 中科院动物所金坚石组综述16S rRNA基因扩增子测序技术的“前世今生”

● iMetaOmics | 浙大张天真组完成二倍体棉种泛基因组构建

● iMetaOmics | 张勇/李福平-先进糖蛋白组学在男性生殖研究中的潜在应用

● iMetaOmics | 暨南大学潘永勤/杨华组-炎症蛋白联合检测利于诊断甲状腺乳头状癌和结节性甲状腺肿

● iMetaOmics | 张开春组利用多组学方法揭示甜樱桃加倍后果色变化的候选基因

● iMetaOmics | 杜娟/林婷婷-慢性泪囊炎患者眼部菌群类型和纵向菌群变化

● iMetaOmics | 陈汉清/陈俊综述有关肝细胞癌治疗的新兴纳米医学策略

● iMetaOmics | 基因组所刘永鑫/卢洪评述微生物在提高杂种优势中的作用

●iMetaOmics | 上科大刘雪松组开发基于通路的肿瘤细胞鉴别工具TCfinder

更多推荐

(▼ 点击跳转)

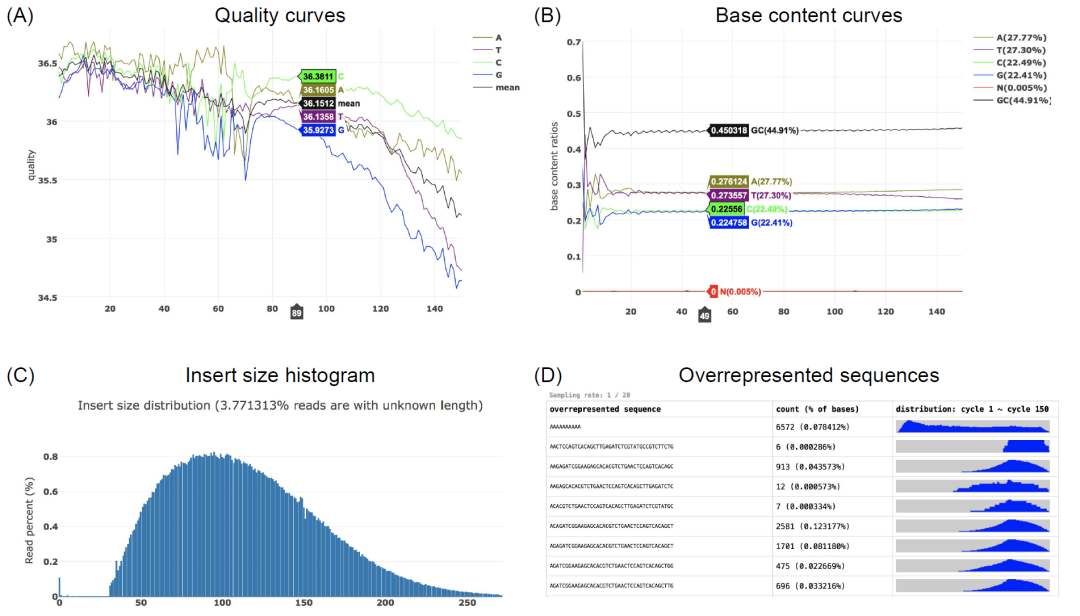

iMeta | 引用13000+,海普洛斯陈实富发布新版fastp,更快更好地处理FASTQ数据

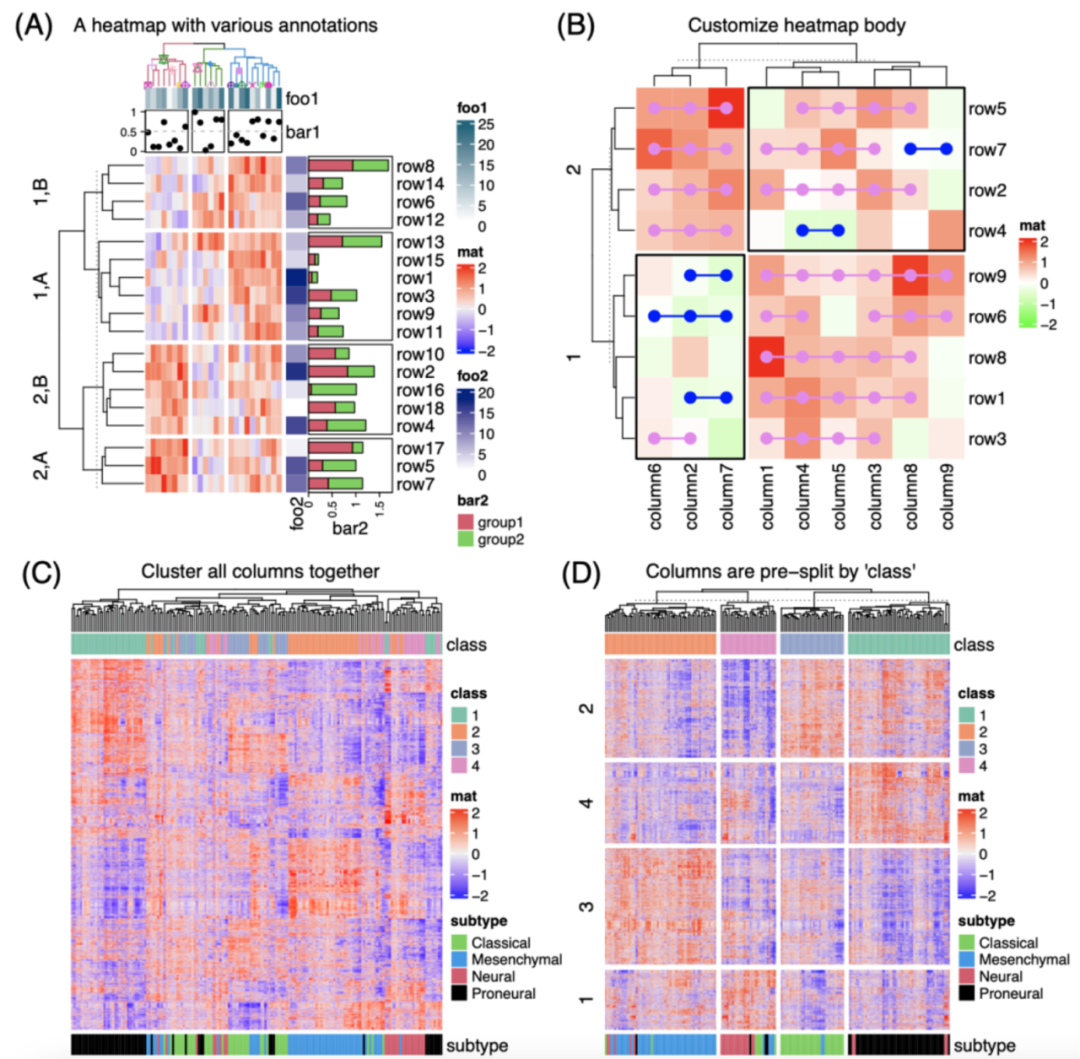

iMeta | 德国国家肿瘤中心顾祖光发表复杂热图(ComplexHeatmap)可视化方法

1卷1期

1卷2期

1卷3期

1卷4期

2卷1期

2卷2期

2卷3期

2卷4期

3卷1期

2卷2期封底

2卷4期封底

3卷2期

3卷3期

3卷3期封底

期刊简介

“iMeta” 是由威立、肠菌分会和本领域数百千华人科学家合作出版的开放获取期刊,主编由中科院微生物所刘双江研究员和荷兰格罗宁根大学傅静远教授担任。目的是发表原创研究、方法和综述以促进宏基因组学、微生物组和生物信息学发展。目标是发表前10%(IF > 20)的高影响力论文。期刊特色包括视频投稿、可重复分析、图片打磨、青年编委、前3年免出版费、50万用户的社交媒体宣传等。2022年2月正式创刊发行!发行后相继被Google Scholar、ESCI、PubMed、DOAJ、Scopus等数据库收录!2024年6月获得首个影响因子23.7,位列全球SCI期刊前千分之五(107/21848),微生物学科2/161,仅低于Nature Reviews,同学科研究类期刊全球第一,中国大陆11/514!

“iMetaOmics” 是“iMeta” 子刊,主编由中国科学院北京生命科学研究院赵方庆研究员和香港中文大学于君教授担任,定位IF>10的高水平综合期刊,欢迎投稿!

联系我们

iMeta主页:

http://www.imeta.science

姊妹刊iMetaOmics主页:

http://www.imeta.science/imetaomics/

出版社iMeta主页:

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/2770596x

出版社iMetaOmics主页:

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/29969514

iMeta投稿:

https://wiley.atyponrex.com/journal/IMT2

iMetaOmics投稿:

https://wiley.atyponrex.com/journal/IMO2

邮箱:

office@imeta.science

1097

1097

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?