点击蓝字 关注我们

跨组织整合分析揭示小鼠衰老过程中的补体-免疫球蛋白增强及菌群失调相关脂肪酸代谢重塑

iMeta主页:http://www.imeta.science

研究论文

● 原文: iMeta (IF 23.8)

● 原文链接: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/imt2.70027

● DOI: https://doi.org/10.1002/imt2.70027

● 2025年4月12日,中山大学附属第三医院郑俊、张琪、姚嘉和李华等在iMeta在线发表了题为“Integrative cross-tissue analysis unveils complement-immunoglobulin augmentation and dysbiosis-related fatty acid metabolic remodeling during mammalian aging”的文章。

● 本研究通过整合年轻与衰老小鼠多种组织的蛋白-代谢组和肠道菌群宏基因组学数据,系统揭示了衰老过程中补体-免疫球蛋白轴激活和菌群-脂肪酸代谢紊乱的跨组织互作网络,为理解衰老相关疾病的发病机制提供了新的分子视角,并为开发抗衰老干预策略指明了潜在靶点。

● 第一作者:张枫、李荣、刘亚松、梁金良

● 通讯作者:李华(lihua3@mail.sysu.edu.cn)、姚嘉(yaojia6@mail.sysu.edu.cn)、张琪(zhangq27@mail.sysu.edu.cn)、郑俊(zhengj67@mail2.sysu.edu.cn)

● 合作作者:杨扬、张英才、龚一航、肖翠翠、蔡建业、王婷婷、游强、张杰滨、陈海填、萧家麒

● 主要单位:中山大学附属第三医院肝脏外科暨肝移植中心、中山大学附属第三医院生物治疗中心、广东省肝脏疾病重点实验室

亮 点

● 整合蛋白质组、代谢组及宏基因组分析揭示了哺乳动物衰老过程中组织间共性与组织特异性改变;

● 实质组织中免疫球蛋白累积与循环补体系统激活共同触发了慢性系统性炎症;

● 衰老相关的组织蛋白活性及脂肪酸代谢通路改变导致了脂代谢功能障碍相关疾病;

● 肠道菌群失调(埃希氏菌与螺杆菌)与多不饱和脂肪酸代谢紊乱显著相关。

摘 要

衰老相关的功能衰退与适应是复杂多维的生理过程,可影响多种组织并可能增加慢性疾病风险。为解析跨组织衰老的关键特征,我们对年轻与衰老小鼠的21种实质组织、血浆样本进行了系统的蛋白质组与代谢组分析,并进行粪便微生物群的宏基因组测序。研究发现,衰老可引发全身性慢性炎症网络重构,表现为血浆补体系统激活与多组织免疫球蛋白广泛累积,这种炎症微环境显著加剧了衰老相关组织损伤的易感性。同时,我们鉴定出具有器官特异性的功能蛋白,其中的衰老相关蛋白与脂代谢紊乱疾病密切关联。多器官代谢组与肠道菌群分析显示,衰老显著破坏了组织间代谢耦联、多不饱和脂肪酸代谢活性及肠道菌群稳态。衰老小鼠肠道中埃希氏菌属显著减少而螺杆菌属增加,这种菌群失衡与ω-3/ω-6脂肪酸含量变化呈现强相关性。通过多组学整合分析,我们确定了驱动机体衰老应答的关键分子枢纽。本研究系统揭示了跨组织的衰老相关改变,阐明了系统性炎症与菌群失调驱动的脂肪酸代谢重塑之间的互作机制,为从跨组织视角促进健康衰老提供了新见解。

视频解读

Bilibili:https://www.bilibili.com/video/BV1RZdkYbERX/

Youtube:https://youtu.be/GBzuV3cqi6Y

中文翻译、PPT、中/英文视频解读等扩展资料下载

请访问期刊官网:http://www.imeta.science/

全文解读

引 言

生命体在其生命周期中展现出精妙的组织结构,这种结构既体现为全身系统的协同调控,又表现为器官特化的区室功能。衰老作为一种复杂的生理过程,与代谢紊乱、心血管疾病和神经退行性病变等慢性疾病风险显著相关。该过程涉及多器官衰老网络,其中原发性器官衰老会渐进性影响多个系统。尽管已知慢性炎症、代谢重编程和菌群失调等特征会加速衰老相关功能衰退,但它们之间的相互关系仍不明确。因此,有必要开展多器官衰老的系统研究,以全景式解析衰老导致的生理轨迹紊乱,并为健康衰老和长寿发掘潜在的抗衰老靶点。

高通量组学技术的最新进展使得全面表征衰老相关分子变化成为可能,这些研究揭示了组织层面、细胞特异性及空间分布的转录组改变,如未折叠蛋白结合和炎症/免疫反应等。事实上,衰老相关蛋白质组变化研究能够阐明蛋白质稳态失衡及蛋白质与转录变化间的差异,包括蛋白酶体活性下降和核糖体占据减少等现象。血浆蛋白质组可全面反映不同细胞类型和组织中各种成分的循环状态。尽管取得这些进展,血浆与组织蛋白质间的精确关联及其代谢相互作用仍知之甚少。因此,需要更深入的研究从跨组织视角阐明衰老过程中血浆与实质器官蛋白质组的联系,以及蛋白质组与代谢组间的交互分子枢纽。

慢性炎症和代谢重编程已被报道是导致衰老相关非线性动态变化的核心过程。鉴定与炎性衰老相关的关键组织特异性或广谱性分子,对于缓解衰老相关代谢疾病至关重要。然而,这些过程深受肠道微生物生态系统影响,其中多样化的微生物物种主要通过其组分和代谢副产物来调控宿主代谢。然而,在多器官衰老过程中对“菌种-代谢物”整合作用的解析尚不明确。

本研究通过对老年小鼠多种组织进行蛋白质组和代谢组分析,并结合粪便微生物群的宏基因组测序,绘制了衰老过程中的整合性分子枢纽网络。我们表征了衰老过程中组织广谱性和组织特异性的变化,并发现循环补体系统与实质器官免疫球蛋白的协同增强是炎性衰老的关键分子节点。此外,我们揭示了菌群失调引发的脂代谢功能障碍。这些发现为监测脂代谢紊乱相关疾病,以及通过干预跨组织衰老进程实现健康衰老提供了新见解。

结 果

多组织蛋白质组与代谢组解析小鼠衰老特征

为探究小鼠多器官衰老过程中的蛋白质组与代谢组变化,本研究选取年轻组(2月龄)和老年组(20月龄)C57BL/6J雄性小鼠各4只,对其21种组织进行系统分析,包括心脏、肺、肝脏、结肠、小肠、胰腺、脾脏、肾脏、膀胱、睾丸、全脑、胸腺、脊髓、小脑、骨骼、肌肉、皮肤、棕色脂肪组织、白色脂肪组织、米色脂肪组织和眼球等。同时采集血浆样本进行蛋白质组分析,以全面评估循环系统与局部组织的衰老相关效应(图1A)。

TMT蛋白质组共鉴定到13,328种蛋白质(图S2A)。生物学重复样本的变异系数中位数均低于0.3,且在不同器官和年龄组间保持稳定,表明数据具有高度可靠性(图S1)。睾丸和胸腺的蛋白质覆盖度最高;而皮肤、肌肉和眼球的检测数量显著偏低(图S2B)。亚细胞定位分析显示,核蛋白和胞质蛋白占比最高,其次为质膜蛋白和胞外基质蛋白(图S2C)。

代谢组分析采用液相色谱-质谱联用技术(LC-MS)结合亲水相互作用色谱(HILIC)分离极性和可离子化代谢物。基于ClassyFire分类系统,共鉴定9,399个注释明确的代谢物(图S2D)。其中脂质和类脂分子占比最高,包括多种复合脂质。被归类为简单脂质的脂肪酸也在衰老过程中呈现显著变化。图S2E展示了按类别划分的组织特异性代谢物数量。PCA主成分分析显示,样本主要按组织类型而非年龄聚类,表明组织特异性特征在本研究中占主导地位(图1B, C)。

通过计算各组织衰老相关蛋白/代谢物占比,发现胸腺为衰老差异显著器官,而胰腺为衰老保守器官(图1D, E)。胸腺中2,790个蛋白质和359个代谢物呈现衰老相关差异(图S2F),而胰腺仅检测到278个蛋白质和93个代谢物变化(图S2G)。基于KEGG基因集富集分析显示,胸腺和胰腺的蛋白质组与代谢组在通路水平具有显著一致性(图1F, G)。具体表现为甘油磷脂代谢、嘌呤代谢和丙酮酸代谢增强,而赖氨酸降解和嘧啶代谢减弱(图1F, G)。值得注意的是,胸腺中ENTPD1、ENTPD4和AK2的上调,以及胰腺中ENTPD2和AK4的上调共同提示嘌呤代谢失调。与此不同,老年胸腺中蛋白消化吸收通路COL15A1、COL4A2与年轻胰腺CELA2A、CELA3B的差异富集进一步凸显了衰老效应的复杂性和组织异质性(图S2F, G)。本研究建立了涵盖多组织的衰老相关蛋白质组与代谢组综合数据谱,为后续系统研究提供参考。

图1. 哺乳动物跨组织蛋白质组与代谢组的衰老相关特征分析

(A)实验流程示意图;(B-C)主成分分析图显示基于组织或年龄的蛋白质组和代谢组样品分布;(D-E)各组织中检测到、差异表达及检测到/差异表达的蛋白质或代谢物数量相对比例;(F-G)左图:胸腺或胰腺中蛋白质组与代谢组通路富集分析特征的标准化富集分数散点图。右图:年轻组与老年组胸腺或胰腺中蛋白质组与代谢组共同显著富集的通路术语。

跨组织衰老相关差异表达蛋白质变化

为探究差异表达蛋白(DEPs)的跨组织效应,我们系统分析了不同组织中上调/下调蛋白的数量与分布比例(图2A)。研究发现,各组织间存在大量共享的衰老相关DEPs,提示某些衰老机制可能具有跨器官共性(图S3A)。

GO富集分析显示,衰老累积蛋白普遍富集于脂质/有机酸代谢、核苷酸代谢、炎症及凝血通路(图2B,S3B)。上调蛋白尤其凸显单羧酸代谢和脂肪酸分解的跨组织协同性(图S3B),而衰老减少蛋白的组织共性较弱,主要表现为胸腺基因组不稳定性(涉及DNA损伤修复、基因组完整性调控)和眼部能量代谢下降。值得注意的是,酰胺代谢是下调蛋白中唯一跨组织共享的通路(图2B)。

进一步分析发现,高频上调DEPs多为免疫球蛋白(GCAB、IgG2b、IgKC等),且这类蛋白未出现在下调DEPs中(图2C)。多器官检测证实免疫球蛋白在衰老组织中普遍升高(图2D),其中IgKC、IgG2A等几乎在所有老年器官中上调(图2E)。值得注意的是,尽管肝脏免疫球蛋白基因转录水平未显著改变,其蛋白水平却明显升高,凸显蛋白质组学可揭示转录组无法捕获的功能变化。免疫荧光实验也验证了IgG在小鼠多组织中的年龄依赖性积累(图S3C),提示全身性炎症衰老可能与免疫球蛋白累积密切相关。

通过蛋白表达谱关联分析,我们鉴定出两个器官集群(图S3D-E):集群1(结肠、小肠等)含5,621个共表达蛋白,集群2(脂肪组织、脑等)含4,077个共表达蛋白。无监督聚类将共表达蛋白分为四类模块(图2F):模块1/2(衰老下调)显示mRNA代谢紊乱和突触翻译调控异常,模块3/4(衰老上调)则呈现氨基酸代谢重编程、铁离子转运等功能失调特征(图2G-H)。该分析不仅揭示了器官衰老的协同性,更为干预衰老提供了关键靶点。

图2. 多组织年龄依赖性蛋白质组变化特征

(A)多个组织中上调/下调差异蛋白的数量及比例;(B)网络图展示上调/下调差异蛋白的GO富集结果;(C)至少八种组织共有的高频上调/下调差异蛋白;(D)两组间蛋白变化,其中红色标记上调、蓝色标记下调的免疫球蛋白;(E)衰老过程中免疫球蛋白在各组织的累积表达;(F)热图显示k均值聚类揭示的四个表达模块:Cluster 1与Cluster 2中,蛋白表达趋势可分为两个衰老相关下调模块(模块1和2)及两个衰老相关上调模块(模块3和4);(G-H)模块1与2、模块3与4的特异性及共享GO富集结果。

血浆蛋白与器官蛋白的炎症相关性研究

多组织蛋白质组变化揭示了循环血浆蛋白作为系统性衰老效应介质的关键作用。通过血浆蛋白质组分析,我们在老年小鼠中鉴定出1,243个血浆蛋白,其中107个上调、35个下调(图3A)。衰老累积血浆蛋白显著富集于补体与凝血级联通路及PI3K-AKT信号通路,关键蛋白包括CFD、C2、C4b等(图3B、C、S4A)。

研究发现,衰老组中经典补体途径组分(C1RA、C1QB等)和C3转化酶蛋白(C2、C4b)显著升高,同时伴随C1抑制剂SERPING1的减少。关键补体成分C5的上调促进了C6-C9的募集及膜攻击复合物(MAC)的形成(图3D、E)。ELISA检测证实老年小鼠血浆中C2、C4b、C5a和sC5b-9水平升高(图S4B),而各组织补体蛋白积累不明显,提示炎症反应主要发生在循环系统(图S4C)。

通过相关性分析发现,免疫激活(IgJ、CD5L等)、细胞外基质组织(POSTN等)及核苷酸代谢(PSAP)相关蛋白贡献显著(图3F、S4D、E)。富集分析进一步证实,脑、肺等器官的正相关性主要涉及先天/体液免疫应答和细胞外基质组织(图3G),其中BAT、膀胱等器官显示出最多的相关性(图3H)。对脑、肺等靶器官的研究显示,老年肝脏和胸腺表现出内皮/血小板活化及红细胞溶解增强,而脑和肺则以中性粒细胞调节为主(图3I)。这些发现为衰老相关组织损伤的生物标志物发现和干预策略提供了新视角。

基于斯坦福队列的纵向研究显示,在2年观察期内,多数健康个体的补体蛋白表达与"可干预衰老"呈正相关。例如个体ZKVR426的C1QA/C1QC与IgM/WBC计数显著关联(图S5B、C),ZK112BX的C5/C9与中性粒细胞/WBC计数显著相关(图S5D、E)。这些发现凸显了补体蛋白作为个性化衰老监测标志物的潜力。

图3. 血浆与器官蛋白质组的显著相关性及炎症信号紧密关联

(A-B)年轻与老年血浆DEPs的火山图及GO富集分析;(C)衰老相关补体与凝血级联过程的蛋白质互作网络;(D)基于KEGG的通路可视化;(E)血浆中C3转化酶组分(C2、C4b)与膜攻击复合物组分(C5、C9)的显著差异;(F)热图展示血浆蛋白与器官蛋白的显著相关性;(G)血浆-组织配对相关蛋白的GO富集分析;(H)前7个器官中血浆-组织相关蛋白数量;(I)肝脏/胸腺/脑/肺中内皮与血小板活化、红细胞溶解及先天免疫标志物的衰老相关变化。

组织特异性特征追踪衰老相关疾病中的脂质代谢

尽管研究发现器官间存在显著共性,我们更关注衰老相关的器官特异性蛋白质组变化。通过AdaTiss算法计算组织特异性(TS)评分,将TS≥4且在其他组织中表达量低1.5倍的蛋白定义为器官特异性蛋白,TS在2.5-4之间的为器官富集蛋白(统称"器官解析蛋白")。

各组织共鉴定出40-330个器官解析蛋白(占总蛋白0.5-8.3%),其中棕色脂肪组织(BAT)数量最多(图4A)。KEGG分析验证了这些蛋白的功能特异性:如BAT的产热通路、脑组织的突触传导通路,以及米色脂肪的补体级联、小肠的免疫受体通路等(图4B、C),反映了各器官的核心生理功能。

研究发现三大器官组合具有共享分子特征:心脏-胰腺(39个共享蛋白)、小脑-脊髓(29个)和脑-肺(23个)(图4D、E)。其中CBR2通过脂肪酸β氧化对抗氧化应激,可能延缓脑肺衰老;TMTC3通过内质网应激影响胰岛β细胞老化;AMY2A5/TRY5表达失调则与胰腺功能障碍和心脏代谢风险相关(图4F)。

在鉴定出的器官解析蛋白中,221个(4.9%)在衰老组上调,361个(5.5%)下调(图4G)。衰老组主要富集核酸代谢和小分子分解通路,年轻组则显著关联脂肪酸分解通路(图4J)。疾病本体分析进一步揭示,肝脏、脂肪组织等器官的失调蛋白与脂质代谢紊乱疾病(如脂肪肝、肝硬化)显著相关(图4K),表明这些器官更易受衰老相关脂代谢重编程的影响。

图4. 器官特异性蛋白质组变化与疾病关联线索

(A)AdaTiss算法鉴定的器官特异性/富集蛋白数量和比例;(B)器官特异性富集通路热图和代表性组织特异性TS评分分布;(C)多个器官特异性蛋白的富集;(D)环形图展示器官间共享的器官解析蛋白;(E)多器官共享蛋白数量,心脏&胰腺、脑&肺、小脑&脊髓共享最多;(F)心脏&胰腺中TMTC3/AMY2A5及脑&肺中CBR2的显著年龄差异;(G)衰老相关DEPs与器官解析蛋白的韦恩图;(H-I)气泡图与环形连接图展示器官解析蛋白的衰老相关分布;(J)衰老上调/下调器官解析蛋白的GO富集术语;(K)各组织衰老相关器官解析蛋白的疾病本体富集。

组织代谢组的衰老特征解析

基于前期蛋白质组学研究结果,我们系统性地开展了跨组织代谢组学分析,以揭示衰老过程中代谢网络的动态变化特征。研究发现,不同组织的代谢物谱呈现高度器官特异性(图5A)。在脂肪组织中,棕色与米色脂肪表现出相似的衰老相关代谢物组成和数量变化,而白色脂肪则显示出独特的代谢模式(图S7A)。在中枢神经系统内,大脑和小脑的代谢特征相似,但与脊髓存在差异(图S7A)。

通过建立衰老相关代谢物变化评分体系,我们发现各器官具有独特的代谢改变模式(图5B)。具体而言,胰腺、心脏和眼睛中的生物碱类及其衍生物显著减少,而心脏和脊髓则表现出有机硫化合物的特异性累积(图5B,S7B)。跨组织比较分析显示,组氨酸代谢、胆固醇代谢和甘油酯代谢相关代谢物在多个组织中一致性上调;而辅因子生物合成、谷胱甘肽代谢和长寿调节通路相关代谢物则普遍下调(图S7C),这些发现提示了衰老过程中保守性代谢调控机制的存在。

代谢网络分析揭示三大器官集群的衰老特征变化(图5E):集群1(结肠/小肠/脾脏)关联增强而胸腺脱离;集群2中脑组织连接重构,白色脂肪关联逆转;脂代谢紊乱相关器官(肝/脂肪组织等)的协同性减弱(图S7D)。

通路富集显示,衰老组显著影响脂代谢(α-亚麻酸、花生四烯酸代谢等)和氨基酸代谢(图5F)。关键脂肪酸分析发现:ω-3脂肪酸在心脏、膀胱富集,ω-6脂肪酸在神经系统减少(图5G-H)。靶向代谢组验证了ω-3在衰老心脏/肝脏累积,ω-6在神经组织普遍下降的现象(图5I),提示不饱和脂肪酸代谢改变可能是衰老的关键代谢枢纽。

图5. 组织差异性衰老相关代谢物的鉴定

(A)年轻/老年组织差异代谢物数量;(B)各类代谢物在各组织的衰老变化评分;(C)跨组织代谢物的上调/下调一致性分析;(D)代谢物大类组成比例(↑一致上调,↓一致下调,↑↓不一致失调);(E)年轻与老年小鼠的代谢耦合跨组织相关性热图;(F)各组织衰老相关代谢物的KEGG通路富集;(G-H)非靶向代谢组检测特定组织中ω-3/ω-6脂肪酸的年龄差异;(I)靶向代谢组定量心脏/肝脏等组织中ω-3/ω-6脂肪酸浓度。

肠道菌群功能失调与衰老期脂肪酸代谢重塑密切相关

最新研究表明,肠道菌群组成和功能的改变在免疫衰老、炎症及代谢老化过程中起关键作用。我们对年轻和老年小鼠粪便样本进行宏基因组测序(每组n=10),发现虽然两组Shannon和Chao1多样性指数无显著差异(图S8B,C),但PCoA和NMDS分析证实年轻与老年菌群存在明显分离(图6A,S8D)。

在门水平上,老年组Campylobacterota和Actinomycetota显著增加,而Verrucomicrobiota和Pseudomonadota减少(图6B,S8E)。属水平最显著的变化是Escherichia减少和Helicobacter增加(图S8F)。LEfSe分析进一步证实:年轻组富集3种大肠杆菌,老年组则富集6种螺杆菌(图6C,S9A)。

值得注意的是,这些菌群变化呈现负相关关系。年轻小鼠中,3种大肠杆菌与6种螺杆菌存在显著负相关,而老年组中这种拮抗关系消失(图6D,E),提示衰老导致菌群生态平衡破坏。

通过KEGG功能注释分析发现,老年组花生四烯酸代谢、不饱和脂肪酸生物合成等通路活性降低,而脂肪酸延伸过程增强(图6G)。关键脂肪酸代谢酶编码基因(如HADH、SMT1等)也呈现差异表达(图S9E)。相关性网络显示,大肠杆菌和螺杆菌对脂代谢相关KO基因呈现相反的调控模式(图6H),表明它们在衰老相关脂质代谢重编程中发挥拮抗作用。综合表明,衰老小鼠肠道菌群失调以大肠杆菌-螺杆菌的竞争性互作为特征,与不饱和脂肪酸代谢异常密切相关。

图6. 老年小鼠肠道菌群共生网络与功能的显著改变

(A)基于Bray-Curtis距离的PCoA分析;(B)门水平菌群组成;(C)LEfSe分析的差异菌群进化树;(D-E)年轻与老年组Top30差异菌的相关网络;(F)基于PCoA的菌群-功能关联性Procrustes分析;(G)老年组菌群代谢通路的显著改变;(H)关键衰老相关菌与KO基因的物种-功能关联网络。

多组学整合分析与分子枢纽机制解析

基于前述跨组学研究结果,我们通过系统生物学方法深入解析了衰老过程中多组织代谢网络的重编程特征。整合蛋白质组、代谢组和肠道宏基因组数据分析显示,衰老对生物分子代谢网络产生广泛而特异的调控作用(图7A)。值得注意的是,肠道菌群失调主要影响脂质和氨基酸代谢通路,其中肝脏、小脑和脊髓表现出最显著的脂肪酸代谢重塑特征。相关性分析揭示,大肠杆菌和螺杆菌对ω-3和ω-6多不饱和脂肪酸的组织分布呈现相反的调控模式(图7B),这一发现为理解肠-器官轴在衰老中的作用提供了新视角。

应用加权基因共表达网络分析(WGCNA)算法,我们构建了包含24个蛋白质组模块(PM)和14个代谢组模块(MM)的互作网络(图7C)。研究发现,最大的蛋白质模块PM1(主要参与囊泡运输和分泌过程)与代谢模块MM2(富含单酰甘油和脂多糖)在衰老的眼部、肌肉和皮肤组织中呈现协同上调(图7D),暗示这些器官在衰老过程中可能通过特定的分泌机制调控微环境稳态。引人注目的是,第二大模块PM2(涉及自噬体组装和钙调磷酸酶-NFAT信号通路)在各类脂肪组织(BAT、WAT和米色脂肪)中显著下调,并与富含磷脂酰胆碱(PC)和神经酰胺的MM7模块高度相关(图7E,F),这一发现为解释衰老相关代谢性疾病的发生机制提供了重要线索。

研究还鉴定出多个与脂代谢密切相关的关键模块。其中,PM8(脂肪酸β氧化和三羧酸循环)和PM11(脂质储存调控)在衰老组织中普遍激活,并与PC富集的MM7模块形成紧密网络(图7C-F)。这些结果共同表明,蛋白质稳态的失衡可能通过影响线粒体功能而导致脂肪酸代谢的重编程。特别值得关注的是,PM12模块(线粒体RNA降解)作为跨器官共享特征,在肝脏、脂肪组织、骨骼和肾脏等LMD相关器官中均发生显著改变,进一步证实了线粒体功能障碍与脂代谢紊乱在衰老过程中的协同作用。

通过对关键模块的深入解析,我们发现MM7模块中的ω-3脂肪酸(PC 18:1_22:6)和ω-6衍生物(LPC 20:4)是参与蛋白质-代谢物互作的核心分子(图S13)。这些多不饱和脂肪酸与线粒体三功能蛋白复合体(TFP)的关键组分HADHA/HADHB形成特异性互作网络,其中LPC 20:4与HADHA、PC 18:1_22:6与HADHB分别表现出显著的相互作用(图S13)。考虑到HADHA/HADHB在调控PUFA分解代谢、维持细胞能量平衡和减轻氧化应激中的核心作用,这一发现不仅揭示了ω脂肪酸代谢在器官协同衰老中的枢纽地位,也为开发靶向干预策略提供了新的分子靶点。

图7. 多组学解析的多器官衰老整合变化

(A)蛋白质组/代谢组/宏基因组检测的器官失调特征KEGG通路富集;(B)粪便埃希菌/螺杆菌与组织ω脂肪酸的丰度相关性;(C)蛋白质组模块(PM1-24)与代谢组模块(MM1-14)特征值的Spearman热图;(D)各组织蛋白质组/代谢组模块特征的衰老相关变化;(E)WGCNA蛋白质组模块的KEGG富集分析;(F)WGCNA代谢组模块的代谢物富集分析。

讨 论

本研究通过整合多组学方法,系统揭示了小鼠衰老过程中蛋白质-代谢物-肠道菌群的互作网络及循环系统与实质器官的协同衰老机制。研究发现,衰老相关蛋白改变呈现组织共享性、特异性、富集性和普遍性四维特征,主要表现为慢性炎症和脂代谢重塑两大核心过程。老年小鼠多数组织出现免疫球蛋白累积,同时伴随循环系统中经典补体通路的激活,表明系统性炎症反应的协同增强。组织特异性蛋白质组变化提示脂代谢功能障碍,这与肠道菌群失调驱动的脂肪酸代谢紊乱及ω-3/ω-6脂肪酸的年龄依赖性改变高度一致。

炎症衰老作为衰老相关疾病的关键驱动因素,其发生机制包括衰老细胞的SASP效应和DAMPs累积。本研究进一步发现,衰老组织中免疫球蛋白的广泛积累可能通过多种途径加剧炎症衰老:如FcRn介导的巨噬细胞再循环加速WAT代谢衰退,IgG异常糖基化损害免疫功能等。针对免疫球蛋白动态平衡的干预策略(如衰老细胞清除剂、FcRn抑制剂等)需谨慎评估感染风险。

补体系统激活方面,研究显示循环系统中补体蛋白(特别是C4b)的年龄相关性升高较组织更为显著,提示血管屏障功能损伤可能是循环补体活性转化为局部组织炎症的关键环节。纵向分析证实补体蛋白水平与炎症因子、"可干预衰老"时长显著相关,支持其作为个体化衰老评估生物标志物的潜力,但仍需多中心队列研究验证。

在代谢调控层面,研究揭示了线粒体功能衰退与脂肪酸代谢的密切关联。跨组织代谢组分析发现ω-3/ω-6脂肪酸在衰老心脏、肝脏和神经系统的显著改变,可能源于代谢率降低、代偿性抗炎反应及酶活性变化。虽然ω-3补充剂(1g/天)已显示延缓DNA甲基化时钟、降低感染率等益处,但需考虑基线水平差异对疗效的影响。优化ω-6/ω-3比值的膳食干预具有重要应用价值。

肠道菌群研究显示,老年小鼠大肠杆菌减少和螺杆菌增加的特征性变化与脂肪酸代谢紊乱显著相关。机制上,大肠杆菌产生的丁酸等短链脂肪酸可能增强线粒体功能,而螺杆菌则通过CagA/VacA毒力因子诱发氧化应激,破坏代谢平衡。菌群-宿主互作还涉及补体C3对肠道通透性的调节,形成炎症-菌群失调的恶性循环。值得注意的是,个体遗传背景(如FADS基因多态性)和饮食生活习惯会显著影响菌群组成和代谢反应,强调个性化干预的重要性。

这些发现为开发靶向炎症-代谢-菌群轴的综合抗衰策略提供了新思路:通过精准调控免疫球蛋白动态平衡、补体系统活性、ω脂肪酸代谢及特定菌群组成,有望打破衰老相关病理过程的恶性循环,实现多系统功能的协同改善。未来研究需在人类队列中验证这些发现,并通过纵向研究阐明菌群失调与代谢功能障碍的因果关系。

结 论

本研究构建了跨组织、跨时序的衰老多组学图谱,首次揭示循环补体系统与组织广泛性免疫球蛋白的协同激活是驱动炎症衰老的核心机制。这种协同效应进一步导致肠道菌群失调介导的脂代谢重编程,其特征性表现为大肠杆菌减少-螺杆菌增多相关的多不饱和脂肪酸代谢紊乱。阐明哺乳动物衰老过程中炎症反应与菌群-脂肪酸代谢网络的跨组织调控机制,将为发现延缓衰老相关疾病、延长健康寿命的新型干预靶点提供重要理论依据。

方 法

小鼠模型与生物样本采集

采用2月龄(年轻组)和20月龄(老年组)C57BL/6雄性小鼠,所有小鼠在SPF级环境中饲养,维持12小时光暗循环,温度20-25℃,湿度30-70%。实验前适应性饲养7天,自由摄食饮水。实验前,无菌采集每只小鼠盲肠粪便样本(100 mg),麻醉后经心脏穿刺取血,PBS灌注后分离EDTA抗凝血浆(1,200 g,4℃离心10分钟)。随后采集心脏、肺、肝脏、结肠、小肠、胰腺、膀胱、脾脏、肾脏、睾丸、胸腺、骨骼、肌肉、全脑、脊髓、小脑、棕色脂肪组织、白色脂肪组织、米色脂肪、皮肤及眼球等21种组织,每份样本分装后液氮速冻,-80℃保存备用。

蛋白质组学样本制备

组织样本经钢珠研磨裂解(含8 M尿素/50 mM Tris-HCl裂解液及Roche蛋白酶抑制剂),冰浴5分钟后20,000 ×g离心15分钟(4℃)。上清液采用Bradford法定量蛋白浓度,经DTT还原(10 mM,37℃ 1小时)和IAA烷基化(20 mM,室温避光30分钟)后,trypsin酶解(酶:蛋白=1:50,37℃ 16小时)。酶解肽段经脱盐、真空干燥后-20℃保存。

TMT标记策略用于组织样本蛋白质组分析

真空干燥肽段复溶于100 mM TEAB,按TMT标记试剂:肽段=2:3比例室温反应1-2小时。为提升蛋白鉴定深度,等量混合肽段后经C18柱(Agilent ZORBAX 300Extend-C18或Phenomenex Gemini NX-C18)分离,梯度洗脱(5%-90%乙腈,流速0.25 ml/min),214 nm监测收集馏分。

LC-MS/MS分析与蛋白鉴定

肽段样本经0.1%甲酸复溶后离心(20,000 g,10分钟),上清液上样至自装C18柱(1.8 μm,100 Å,35 cm)。质谱分析采用Thermo QE HF-X(组织样本)或Orbitrap Exploris 480(血浆样本),参数如下:组织样本:110分钟梯度,MS1分辨率60,000(m/z 350-1,800),MS2分辨率45,000;血浆样本:120分钟梯度,MS1分辨率60,000(m/z 350-1,500),MS2分辨率15,000。原始数据经MaxQuant(v2.1.4.0)处理,搜索UniProt数据库。可靠肽段标准:FDR≤1%、≥2条唯一肽段、长度≥7氨基酸、质量偏差≤20 ppm、Andromeda评分≥40。

非靶向代谢组学分析

组织样本(50 mg)经80%甲醇提取(-20℃ 30分钟),离心后上清液真空干燥,复溶于50%乙腈。采用Thermo QE HF-X系统分析,Accucore-150-Amide-HILIC柱(100×2.1 mm,2.6 μm)分离,正/负离子模式采集。数据经XCMS、CAMERA和metaX处理,保留QC样本CV<0.3的代谢物,缺失值采用KNN算法填补。

靶向代谢组学分析

组织样本(50 mg)经甲醇/磷酸/甲基叔丁基醚提取,氮吹干燥后硼三氟甲醇酯化,GC-MS/MS(TR-FAME柱,100 m×0.25 mm)检测。EI离子源参数:250℃离子源温度,260℃传输线温度,0.8 kV检测电压,MRM模式定量。

粪便DNA提取与宏基因组测序

粪便DNA经BioTeke试剂盒提取,Illumina TruSeq Nano建库,NovaSeq 6000平台PE150测序。原始数据经cutadapt去接头,fqtrim过滤低质量读段,bowtie去除宿主污染,MEGAHIT拼接后预测CDS区域,CD-HIT聚类非冗余基因。

组织特异性评分与功能分析

采用AdaTiss算法计算蛋白TS评分:组织特异性蛋白:TS≥4且高于其他组织1.5倍;组织富集蛋白:2.5<ts<4。通路富集使用metascape、clusterprofiler和omicstudio工具,疾病本体分析采用dose r包(p < 0.05且≥ 2个分子)。<="" div="">

WGCNA分析

软阈值:蛋白组12(R² > 0.90),代谢组5。最小模块大小30,模块特征值(ME)为第一主成分,Spearman相关性分析显著性经双尾t检验评估。

微生物分类与功能注释

DIAMOND比对NR数据库获取分类信息,LEfSe分析组间差异菌群(LDA > 3.0,p < 0.05)。KEGG功能注释采用blastp(e值≤1e-5),KO丰度按TPM总和计算。

代码和数据可用性

宏基因组数据(CRA023889)和代谢组数据(OMIX009232)存储于国家基因组科学中心OMIX数据库(BioProject PRJCA032056,访问链接:https://ngdc.cncb.ac.cn/bioproject/browse/PRJCA032056)。蛋白质组质谱数据通过iProx提交至ProteomeXchange联盟(数据集编号PXD061948,访问链接:https://proteomecentral.proteomexchange.org)。分析脚本及数据存放于GitHub(访问链接:https://github.com/JenverZhang/CrossTissueAging)。补充材料(含图表、方法、中文翻译等)可通过DOI或iMeta Science官网获取(访问链接:http://www.imeta.science/)。

引文格式:

Zhang, Feng, Rong Li, Yasong Liu, Jinliang Liang, Yihang Gong, Cuicui Xiao, Jianye Cai, et al. 2025. Integrative Cross-Tissue Analysis Unveils Complement-Immunoglobulin Augmentation and Dysbiosis-Related Fatty Acid Metabolic Remodeling During Mammalian Aging. iMeta 4: e70027. https://doi.org/10.1002/imt2.70027.

作者简介

张枫(第一作者)

● 中山大学附属第三医院在读博士研究生。

● 研究方向为多组学驱动的衰老动态解析,以第一作者(含共同)在iMeta、Drug Resistance Updates、Journal of Nanobiotechnology等期刊发表SCI论文多篇。

李荣(第一作者)

● 中山大学附属第三医院副研究员。

● 研究方向为衰老相关疾病的分子调控机制与干预策略,以第一或通讯作者(含共同)在iMeta、Nature Communications、Redox Biology等期刊发表SCI论文多篇。

刘亚松(第一作者)

● 中山大学附属第三医院博士后、助理研究员。

● 研究方向为多组学驱动的衰老动态解析,以第一作者(含共同)在iMeta、Hepatology、Nature Communications等期刊发表SCI论文多篇。

梁金良(第一作者)

● 中山大学附属第三医院助理研究员。

● 研究方向为组学标记策略优化,以第一作者(含共同)在iMeta等期刊发表SCI论文多篇。

李华(通讯作者)

● 中山大学附属第三医院普通外科主任、肝脏外科暨肝移植中心主任。

● 长期从事终末期肝病的分子机制和干预策略研究。近5年以第一/通讯作者(含共同)在iMeta、Nature Communications等学术期刊发表SCI论文多篇。主持国家自然科学基金3项、省部级基金5项。

姚嘉(通讯作者)

● 中山大学附属第三医院肝脏外科暨器官移植中心副主任医师。

● 长期从事细胞衰老及衰老相关疾病的分子机制和干预策略研究。近5年以第一/通讯作者(含共同)在iMeta、Nature Communications、Journal of Extracellular Vesicles等学术期刊发表SCI论文多篇。主持国家及省部级项目共计7项。

郑俊(通讯作者)

● 中山大学附属第三医院肝脏外科暨器官移植中心副主任医师。

● 长期从事多组学驱动的衰老动态解析和干细胞保护策略研究。近5年以第一/通讯作者(含共同)在iMeta、Nature Communications、Hepatology、Journal of Extracellular Vesicles、Journal of Controlled Release、Advanced Science等学术期刊发表SCI论文25篇。主持国家自然科学基金面上项目、省部级项目共计7项。获树兰卓越工程-器官移植青年人才

张琪(通讯作者)

● 中山大学党委副书记、中山大学附属第三医院生物治疗中心主任、广东省细胞治疗工程研究中心主任。

● 长期从事干细胞治疗在衰老相关疾病、终末期肝病中的基础和应用研究。近5年以第一/通讯作者(含共同)在iMeta、Journal of Hepatology、Hepatology、Nature Communications、Molecular therapy、Autophagy等期刊发表SCI论文多篇。主持国家自然科学基金委杰出青年基金、国家重点研发子课题等国家级课题10余项。

更多推荐

(▼ 点击跳转)

iMeta | 引用16000+,海普洛斯陈实富发布新版fastp,更快更好地处理FASTQ数据

iMeta | 兰大张东组:使用PhyloSuite进行分子系统发育及系统发育树的统计分析

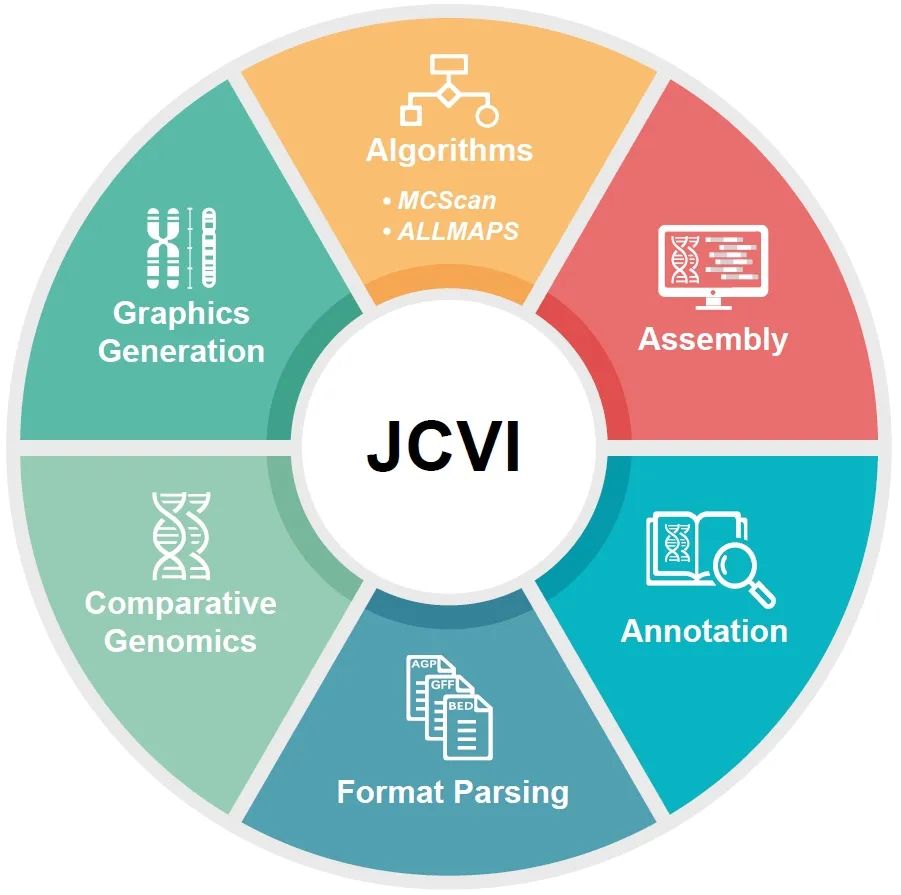

iMeta | 唐海宝/张兴坦-用于比较基因组学分析的多功能分析套件JCVI

iMeta封面

1卷1期

1卷2期

1卷3期

1卷4期

2卷1期

2卷2期

2卷3期

2卷4期

3卷1期

3卷2期

3卷3期

3卷4期

3卷5期

3卷6期

4卷1期

4卷2期

iMetaOmics封面

1卷1期

1卷2期

2卷1期

期刊简介

“iMeta” 是由威立、宏科学和本领域数千名华人科学家合作出版的开放获取期刊,主编由中科院微生物所刘双江研究员和荷兰格罗宁根大学傅静远教授担任。目的是发表所有领域高影响力的研究、方法和综述,重点关注微生物组、生物信息、大数据和多组学等前沿交叉学科。目标是发表前10%(IF > 20)的高影响力论文。期刊特色包括中英双语图文、双语视频、可重复分析、图片打磨、60万用户的社交媒体宣传等。2022年2月正式创刊!相继被Google Scholar、PubMed、SCIE、ESI、DOAJ、Scopus等数据库收录!2024年6月获得首个影响因子23.8,中科院分区生物学1区Top,位列全球SCI期刊前千分之五(107/21848),微生物学科2/161,仅低于Nature Reviews,学科研究类期刊全球第一,中国大陆11/514!

“iMetaOmics” 是“iMeta” 子刊,主编由中国科学院北京生命科学研究院赵方庆研究员和香港中文大学于君教授担任,是定位IF>10的高水平综合期刊,欢迎投稿!

iMeta主页:

http://www.imeta.science

姊妹刊iMetaOmics主页:

http://www.imeta.science/imetaomics/

出版社iMeta主页:

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/2770596x

出版社iMetaOmics主页:

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/29969514

iMeta投稿:

https://wiley.atyponrex.com/journal/IMT2

iMetaOmics投稿:

https://wiley.atyponrex.com/journal/IMO2

邮箱:

office@imeta.science

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?