前言

本篇记录一下对EMI电路的学习和理解,学校的PPT又乱,相关资料一查一个要钱,大学生又很穷,干脆自己慢慢琢磨一篇出来供大家参考。主要参考了学校的课程PPT和网上的一些资料,可能存在后续补充,欢迎大家交流。

定义

电磁干扰(EMI)是指电磁波与电子元器件相互作用后产生的干扰现象,可以分为传导干扰和辐射干扰两种。传导干扰通过导电介质把一个电网络上的信号耦合(干扰)到另一个电网络,而辐射干扰则是干扰源通过空间把其信号耦合(干扰)到另一个电网络,通常情况下,传导干扰容易由周期性的回路开关和充放电等引起,与PCB布局有关,可通过改善PCB上电路板的布线来改善。EMI滤波器主要根据干扰信号和传输信号间的差别,选择对应的滤波器,抑制干扰信号。

为什么要除EMI

EMI会产生一些电流和电压,叠加在信号上产生过流过压

EMI有时是一些高频噪声,加在信号上,容易导致信号失真

EMI测量方式

LISN(线路阻抗稳定性网络)测电压

该方法用于测量设备电源线上的传导干扰,包括共模(CM)和差模(DM)噪声,典型的LISN阻抗为50Ω并联一个由电感和电阻组成的网络,例如50Ω || (5Ω + 50μH),有的LISN上会接电容。

差模干扰

差模干扰通常与开关电流突变电流和di/dt有关,为突变电流在线路或元件寄生电感上形成的尖峰电压。由于高压线和低压线之间的线间电容较大,差模回路中很难出现电压突变,因此通常情况下,都是由于开关管开断(尤其是开关管开通的时候,会有个电流尖峰,该部分具体分析见器件(二))产生的电流变化而导致的

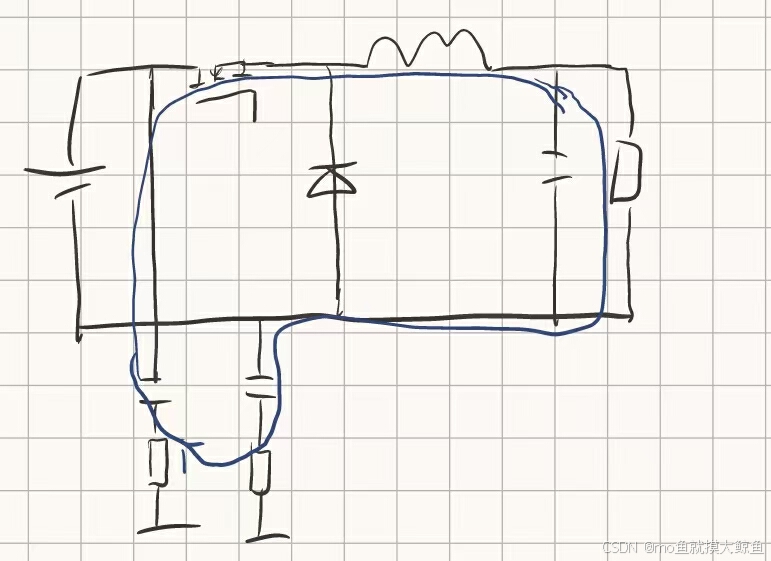

线路中出现电流变化后,通过如图所示的回路形成差模干扰。而这个回路上产生的功率,和引起的电压电流不一致,一般就是我们定义下中的差模干扰。

因此,实际应用中经常在差模干扰的回路中接一个大电感来抑制di/dt,以此抑制差模干扰。

当然,同样的,我也可以在输入端的两条线中跨接一个安规电容X,把一部分电流噪声给它旁路掉,减少它通过我们开关管的量,用作输入端的旁路电容。

共模干扰

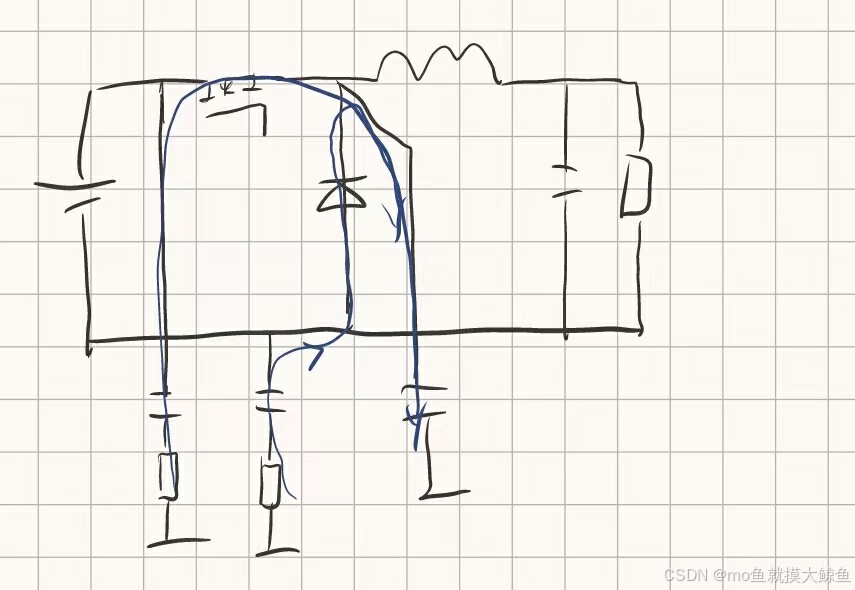

参考下图,共模干扰通常与器件上的电压变换有关,电压突变,dV/dt在器件到地的并联电容Cp上形成了位移电流,在直流母线和地间形成回路,进而产生电压。具体值与Cp、dV/dt、线路寄生参数有关。

这里Cp没有管输出端的,因为在这个buck电路中,输出端的电压是不突变的,但二极管和开关管相连的节点,也就是我这里引出接地电容的节点上,电压是会突变的。

注意,这里的电路分析中,开关管关断时,流过它的那个路径是通过它两端的寄生电容在传播的。

而这两条传播路径上所产生的干扰电压电流,就是共模干扰。

于是我们就发现了,那我是不是能在低压端通过一个电容接地,把下面这条路径的电流给旁路掉一部分,减少它的干扰哇,让它不要去打扰我的节点了。

而这个电容,就是共模电容Y。

EMI传导耦合

完整闭合回路,在电路中以电压或电流形式通过导线or元器件耦合

直接传导

电容性耦合、电感性耦合、电导性耦合

典型例子:驱动电压在开通和关断时出现震荡,可能导致mos管上寄生电容出现电压尖刺击穿,引发元器件误导通。可通过使用快速开断的肖特基二极管用作钳位,或者将驱动电路与功率电路分离,避免功率电路上的电磁干扰影响到驱动电路。

电感性耦合:由靠的比较近的长平行线之间的互感引起,对高频信号较为敏感

电容性耦合:由靠的近的长平行线之间存在的电场形成的电容而引起,信号频率较高时可能影响信号传递

电导性耦合:载流导体直接传递

两条线的阻抗不同时会在线间形成电压差和电流,差模噪声;两条线对地阻抗不同时,共模电流会在两条线到地间形成不同的电压差,导致两条线间还存在一个由共模电流引起的差模电压

公共阻抗耦合

公共电源阻抗耦合,公共地阻抗耦合

同样接地,两个接地点之间的线路上存在阻抗,引发电磁干扰,公共电源时同理可得。因此,解决方法通常为使用点连接,以减小公共路径。

EMI滤波

减少电磁干扰可以通过对原本电路中,PCB上的布局走线的修改实现,具体方法可参照德州仪器相关文档。同时,也可以通过在电路中增设EMI滤波器进行调整

基本思想:高阻抗电感串联堵,低阻抗电容并联疏

实操中如何通过调整电路减小EMI:

共模电容Y接地防漏电,用来降低共模干扰,为保证人的安全,CY不能太大;

安规电容X跨接在电力线(L-N)之间,选择时需考虑其耐压等级,用作降低差模干扰;

进入板接大电解电容,IC附件接高频退耦电容(一般0.1uF往下);

用高频、多绕组、磁芯无气隙的大共模电感降低共模电流;

通过两个输入端阻抗对称的差分放大器,实现高共模抑制能力;

也可以用光耦隔离实现原副边之间的高阻抗;

敏感元器件不能在脉冲回路内(脉冲回路必产生电压/电流波动)回路尽可能短,包围面积尽可能小...

796

796

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?