数学学习缺陷,在国际疾病分类中,将其定义为神经发育障碍(计算障碍)。然而,目前还不清楚这些缺陷是如何在早期大脑发育过程中出现的。在这里,我们对没有正式数学学习经验的3-6岁儿童进行了功能和结构性磁共振成像(MRI)实验。我们跟踪这个样本直到7-9岁,确定了出现缺陷的个体,并通过综合行为评估将他们与典型发展的对照组相匹配。基于右侧后顶叶皮层(PPC)的区域功能活动、右侧背外侧前额叶皮层(DLPFC)的网络水平功能活动以及这些区域的有效功能和结构连接,多变量模式分类将未来的病例与对照组区分开来,准确率高达87%。我们的研究结果表明,数学学习缺陷起源于额顶叶网络的非典型发展,该网络在儿童早期就已经可以检测到。本文发表在Plos biology杂志。

引言

发育性学习障碍伴有数学缺陷(以下简称:计算障碍dyscalculia )发生率多达3%-7%。受影响的个人在教育机会、社会心理健康、心理健康和职业成就方面遭受不良的后果。

像其他发育障碍,如注意缺陷/多动障碍和自闭症谱系障碍一样,计算障碍被归类为一种神经发育障碍。先前在11-12岁儿童中进行的研究发现,在数量比较过程中,顶叶和前额叶皮质的血流动力学激活不足是计算障碍的功能神经相关因素。对儿童进行的额外观察和干预研究和荟萃分析一致认为,这些区域是一个由上纵束(SLF)连接的典型数学信息处理网络。

与其他神经发育性学习障碍,如阅读障碍相比,计算障碍的大脑基础仍未得到充分的研究。特别是,目前缺乏在儿童接受数学指导之前进行的纵向研究,这限制了我们对计算障碍的实际发育起源的理解。这种教学前(preinstruction)研究被认为是黄金标准的方法,可以从受影响的个人的不同的学习经验中,从定性和定量上区分出发展学习障碍的潜在倾向。

在本研究中,没有正式的数学学习经历的3-6岁的儿童进行了功能和结构磁共振成像(MRI)研究,直到7到9岁(二年级)对他们进行全面数学评估和其他认知能力。根据操作性定义(低于参考人群的数学表现1个标准差),我们确定了15名出现计算障碍的儿童。这些儿童与15名正常发育的儿童进行匹配,以减少年龄、性别、利手性、母亲受教育程度、语言能力非语言智商(IAUQ)、言语短期记忆的差异。基于先前发表的研究的效应量的先验效力分析显示,我们的样本的效力水平为0.96-0.99。

我们的出发点是探索在区域水平(低频振荡波幅和区域同质性)和在网络水平(度中心性)上的自发性静息态血流动力学活动的组间差异。虽然文献中报道的一致结果允许我们产生解剖学上特定的假设,但我们最初并没有将我们的分析限制在预先定义的感兴趣区域。相反,为了解释未受教育儿童缺乏基础性知识,我们进行了解剖学上无偏的全脑分析。为了最大限度地提高组分类的敏感性和特异性,我们采用基于探照灯的方法进行了多变量模式分析。事后,我们还研究了分类结果是否由数学认知的特定组成部分(视觉空间数量检测和计算问题解决)驱动。下一步是有效的功能连通性(格兰杰因果关系)分析,旨在查明数学处理网络节点之间的因果交互作用在计算障碍儿童和典型对照组之间的差异是否存在差异。最后,基于弥散加权MRI数据,我们还重建了连接这些节点的白质(WM)纤维通路,并测试了纤维束密度(streamline density)的组间差异。

根据对已经患有计算障碍的较大儿童的现有结果,我们预计,与对照组相比,由顶叶和前额叶皮质组成的典型数学处理网络及其通过SLF的结构连接存在显著的功能和结构差异。

方法被试

参与者是在2012年至2013年期间从莱比锡市区招募的,这是一项关注发展性学习障碍的更大研究(82名儿童)的一部分。在招募过程中,通过指定有家庭学习困难风险的儿童作为主要目标群体。初步筛查显示,54名儿童没有神经、精神、听力或视力障碍史,他们的母语是德语,他们还没有接受数学教育。在这种情况下,必须指出的是,在许多欧洲国家,包括德国,典型的公立幼儿园不是学校系统的一部分,也不提供正规的数学教育。MRI数据记录和行为测试进行于2013年至2014年期间,当时他们在一个3至6岁的幼儿园进行。2017年至2018年二年级结束时,孩子年龄为7-9岁。所有家长均给予书面知情同意,所有儿童均给予口头知情同意参与。这项研究得到了德国莱比锡大学伦理委员会的批准。

计算障碍的操作性定义

计算障碍是在二年级结束时根据标准化和年龄规范的数学能力测试来确定的。如果儿童的表现等于或低于参考人群的第16百分位(相当于低于正态分布平均值1标准差或t分数40),则被分配到计算障碍组(n=15)。这15名儿童与对照组的15名儿童相匹配,他们在数学测试中表现排名等于或高于30百分位,但在年龄、性别、利手习惯、母亲教育、非语言智商和语言短期记忆没有差异。使用R-3.6.3(https://www.r-project.org)进行匹配,从39个可能的候选对象中随机抽取15个对照组儿童进行500次抽样,产生500个独特的匹配。对于每一个随机匹配,我们评估了计算障碍组和前瞻性对照组之间关于上述协变量的统计学差异。最有效地最小化组间差异的匹配(即,最大化统计学比较的P值)作为对照组。在最终的样本中,没有一个参与者在非语言智商测试(根据ICD-11的要求)中得分低于70分,也没有一个被诊断为发育性阅读障碍或注意缺陷多动障碍(根据父母的调查问卷)。

先验效力分析是基于G*Power(http://www.gpower.hhu.de)软件。这个之前用于这些效力分析的研究的效应大小是通过对特定感兴趣区域的峰值t统计量进行z变换并使用得到的z分数得到的。

标准化行为测验

利手,母亲受教育程度,非言语智力得分,数学能力(视觉空间数量检测和计算问题解决)通过专业的人员进行测试。

磁共振成像处理

T1像采用Freesurfer 5.3处理,功能像采用FSL和matlab2017b处理,删除前4个时间点,时间层矫正,头动矫正,大于0.5mm的头动时间点被删除,带通滤波0.01-0.1Hz,平滑核为6mm,然后计算区域一致性(肯德尔系数),分数低频波动振幅(fAlff,0.01-0.08Hz比上0-0.25Hz),以及度中心性。DWI数据采用FSL处理,概率追踪(FSL PROBTRACKX2),设置了5000条(曲率阈值=0.2,步长0.5mm),追踪限制在右侧PPC和右侧DLPFC之间的结构连接,通过SLF连接。

分类分析

一种基于探照灯的多变量模式分析方法被用于识别体素,这些体素将计算障碍患者从对照组中明显地分离出来。与传统的单变量分析相比,众所周知,多元模式分析产生了更敏感和具体的分类,因为来自个体体素的信号被联合分析,从而可以解码更丰富的信息结构。例如,如果组之间的差异编码为分布的活动模式,而不是孤立的体素水平活动,多变量模式分析能够区分这些组,而单变量方法将无法揭示这种空间上更复杂的信息。对整个GM或某个WM纤维束中的每个体素,我们定义了一个半径为4毫米(包括7个体素,189 mm3)的球形区域(探照灯),并对每个可能的搜索执行支持向量分类分析。采用10折交叉验证设计。每组选取3个参与者用于测试,其余27个数据集用于训练。敏感性、特异性和准确性被分配到每个体素的中心,并通过运行10000次置换的训练和测试数据(组标签)进行非参数性评估其显著性。这些分析采用The Decoding Toolbox Version 3.999 (https://sites.google.com/site/tdtdecodingtoolbox)和MATLAB 2017b.

回归分析

使用与上述分类分析相同的探照灯、交叉验证和置换检验的软件工具和参数,我们还进行了基于探照灯的支持向量回归分析。这些分析的目标是计算体素方面(不是主体方面)的决定系数(R2),以确定在某个聚类中,fMRI数据和驱动分类结果的子测试分数之间的显著关联。

有效连接分析

格兰杰因果分析采用REST-GCA toolbox。

结果效力分析

我们的静息态功能磁共振分析的统计效力是基于之前一项比较7- 11岁计算障碍学零儿童(n = 15)和典型对照组(n = 16)的研究估计的。在本研究中,关于血流动力学激活时间过程耦合的差异显示,在右侧后顶叶皮层(PPC)有较大的效应大小(Cohen’s d = 1.44)。根据一个之前的效力分析,这些效应可以被复制的效力水平在本研究中患有计算障碍的儿童(n = 15)和典型对照组(n = 15)为0.96(矫正后的P< 0.05)。

表1样本信息

基于之前的一项研究,我们对扩散加权MRI分析进行了类似的先验效力分析,该研究将8至11岁的计算障碍学龄期儿童(n = 15)与典型对照组(n = 15)进行了比较。报道的右侧SLF的WM连接差异的效应量很大(Cohen’s d = 1.50)。在当前的样本中,这种效应可以在0.99的效力水平被复制。

样本特征

计算障碍的儿童在年龄、性别、利手、母亲教育程度、语言能力、非语言智商和语言短期记忆方面与正常发展的匹配对照组没有差异(所有P>0.517,在幼儿园基线时评估)。然而,与典型对照组相比,计算障碍儿童的数学能力明显较低(视觉空间数量检测;计算问题解决;所有P<0.001,在学校随访时评估)。所有样本特征均见表1。

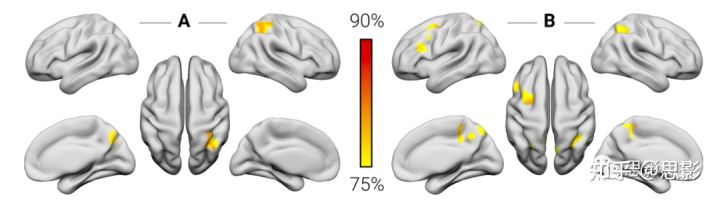

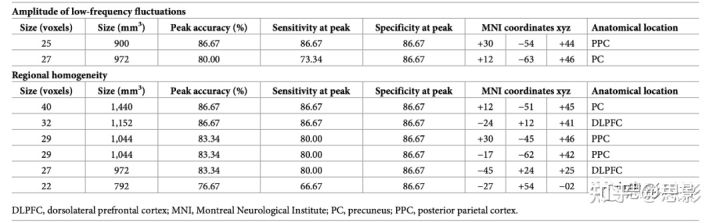

区域性功能活动

作为第一步,我们在全脑水平上探索了发展为计算障碍的儿童的局部血流动力学活动是否与正常发育的儿童不同。我们的分类器能够根据低频振荡波幅和信号的区域同质性显著区分这两组。低频振荡波幅在右侧PPC的峰值分类准确率为86.67%,在右侧楔前叶(PC)为80%(P<0.001,经置换检验校正)(图1A,表2)。区域同质性的峰值分类准确率在右侧PC和左侧背外侧前额叶皮层(DLPFC)为86.67%,右侧和左侧PPC和左侧DLPFC为83.34%,左侧额极为76.67%(P<0.001,经置换检验校正)(图1B,表2)。

图1区域性功能分类结果。

彩色条表示基于低频振荡波幅和区域一致性信号对计算障碍儿童与正常对照儿童分类的最高准确度。

表2区域性功能分类结果

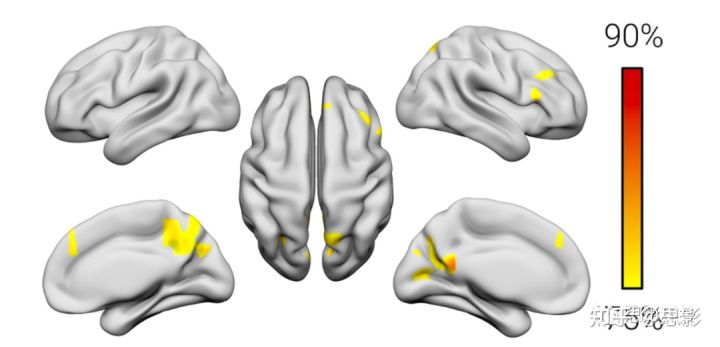

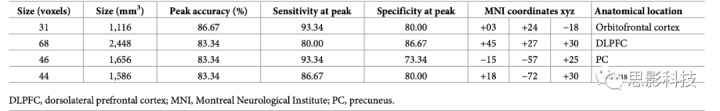

网络水平的功能连接

我们的下一步是探索未来计算障碍组的网络水平的血流动力学活动是否与对照组不同。为此,我们通过计算全脑的度中心性,在没有预先定义种子区域的情况下,检查了每个体素和大脑所有其他体素之间的功能连接。结果显示,右侧眶额皮质的最高分类准确率为86.67%,右侧DLPFC、左侧PC和右侧楔叶的最高分类准确率为83.34% (P < 0.001,经置换检验校正)(图2,表3)。

图2 网络水平的分类结果。

基于全脑功能连接(度中心性),色条表示计算障碍儿童与对照组的分类精度峰值。

表3网络水平分类结果

认知成分的功能性分离

用于确定计算障碍的测试结合了数学认知的两个基本组成部分,即视觉空间数检测和计算问题解决。因此,我们想要找出报告的分类结果是否由特定成分的区域特异性关联驱动。在最近一项关于儿童数学处理的元分析之后,我们关注了右侧PPC的集群,这是一个与数量关联最强的区域,以及左侧和右侧DLPFC的集群,这是一个与计算关联最强的区域。我们发现,视觉空间数量检测的方差比例显著高于计算问题解决,这是由右PPC的低频振荡幅度解释的。但不受右侧PPC的区域同质性影响。此外,计算问题解决的方差比例显著高于视觉空间数量检测,可以由右侧DLPFC的度中心性来解释,而不是左侧DLPFC的区域同质性。

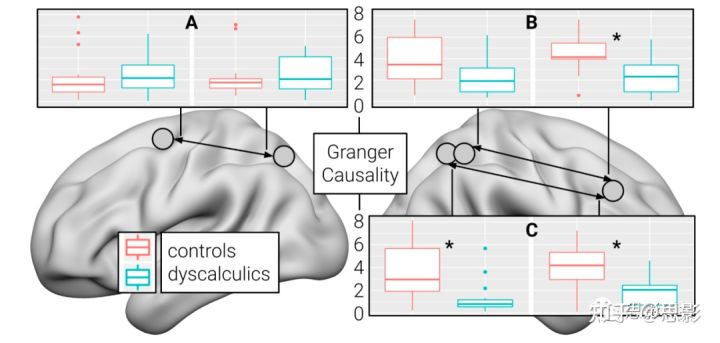

有效连接

在这些结果的基础上,我们还研究了未来计算障碍和对照组之间的PPC和DLPFC之间的因果相互作用是否不同。为此,我们比较了一个血流动力学时间序列对另一个时间序列的线性方向影响的格兰杰因果关系指数。与计算障碍儿童相比,对照组儿童的来自区域一致性的右侧PPC对来自度中心性的右侧DLPFC的影响显著更强。相反的方向也是如此(PPC集群来自区域一致性分析结果),来自区域一致性的左侧PPC和左侧DLPFC在两个方向上均未观察到显著差异(图3)。

图3有效连接差异。

(A)来自区域一致性分析的左侧PPC和左侧DLPFC的格兰杰因果;

(B)来自低频振荡波幅的右侧PPC和来自度中心性的右侧DLPFC的格兰杰因果;

(C)来自区域一致性分析的右侧PPC和右侧DLPFC的格兰杰因果。

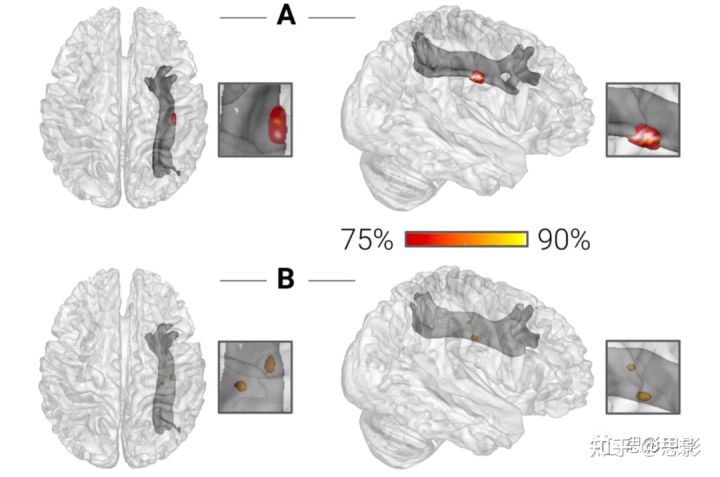

结构连接

最后,我们检查了连接PPC和DLPFC的右侧SLF WM纤维束结构连接的差异。在这一分析中,我们专注于流线密度指数(streamline density index),因为我们基于探照灯的多元模式分析方法需要三维追踪重建作为搜索空间。计算障碍儿童与正常发育儿童的分类在从低频振荡波幅得出的PPC集群作为种子点,获得了77.78%的峰值准确率,在从区域一致性分析获得的PPC集群作为种子点时获得了81.48%的峰值准确率(图4,表4)。

图4 结构连接分类结果。

颜色条表示计算障碍儿童与控制组儿童的分类峰值精度,其基础是连接右侧PPC和右侧DLPFC的右侧SLF的结构连接(流线密度)。

讨论

在本研究中,我们利用3- 6岁没有正式数学学习经验的儿童的功能和结构MRI数据调查了计算障碍的神经发育易感性,这些儿童可能会发展为计算障碍,也可能不会。这两组在右侧PPC的区域功能活性、右侧DLPFC的网络水平功能活性以及两个区域的有效功能和结构WM连接上有显著差异。

额顶系统在典型和非典型数学学习中的作用

右PPC功能障碍是计算障碍的主要候选区域,因为该区域被认为是儿童早期和婴儿期视觉空间数两检测的基础。我们的数据证实了这一观点,并为从顶叶皮层活动中预测数量检测技能和从前额叶皮层活动中预测计算问题解决技能之间的分离提供了证据。这种分离得到了非人灵长类动物单细胞记录的支持,记录显示顶叶神经元对数量的反应明显早于前额叶神经元。因此,前额叶皮层被认为从顶叶皮层接收大量信息,以进行进一步的目标定向加工。我们的有效连接结果表明,这种从顶叶到额叶的数量信息传递的减少是发生计算障碍的中枢神经生物学倾向。与此同时,我们的数据表明,在较小程度上,对于有计算障碍倾向的儿童,前额到顶叶对这些信息的检索似乎也受到了阻碍。虽然这些解释还有待于在任务型功能磁共振成像实验中验证,但它们为典型的行为特征提供了一个合理的可能解释,即计算障碍患者解决数学问题需要比未受影响的人更多的时间。另一种可能是,观察到的影响可能是由于注意或工作记忆的群体差异,这些认知系统也存在于顶叶和前额叶皮质。在这种情况下,后续基于任务态的功能磁共振成像研究是必要的,以确定数字特异性注意系统还是领域一般注意系统和工作记忆系统在计算障碍中受到影响。

SLF的中心部分,即额颞信号传输的骨干结构,揭示了未来计算障碍和控制之间的纤维束密度差异。这一观察结果与一项在10- 15岁儿童中发现纤维束中心部分的分数性各向异性与计算问题解决之间存在关联的研究相一致。未来对更年幼儿童的纵向研究必须澄清,这些结构连接差异是否先于报告的功能连接差异,或者反之亦然。

计算障碍右半球偏侧化的神经发育差异

最近的一项荟萃分析显示,平均年龄9岁的儿童在解决数量任务时表现为右侧顶叶皮层反应,在解决计算任务时表现为左侧顶叶皮层反应。我们发现的右侧顶叶皮层的差异与此一致。一项针对成年人的荟萃分析表明,在进行数数和计算任务时,大脑的反应向两侧的顶叶和前额叶皮层分布,直到成年。对于左侧顶叶皮层的这种发育扩张,一种可能的解释是,成年人依赖于口头数词事实检索,这种策略可能在儿童中仍在发展。因此,左顶叶皮层的言语数量加工可能不是计算障碍的诱因,而是非言语数量加工不足的结果。需要进行长期的纵向研究来证实这一假设。

与行为筛选基准相比的预测性能

在这项研究中,最好的基于核磁共振成像的计算障碍早期预测工具的最高分类准确率为87%,优于目前可用的最佳行为早期筛查工具,后者的准确率为76%至79%。当我们的研究中使用的静息态fMRI扫描的短采集时间(3分24秒)与典型的30至40分钟的行为测试持续时间进行对比时,这个结果是显著的。此外,我们基于核磁共振成像的方法原则上适用于3岁的儿童,而目前的行为测试工具只能在5至6岁上学前几个月使用。

计算障碍的操作定义与认知技能的群体匹配

必须注意的是,这里使用的计算障碍的操作定义(比参考总体的数学性能低1个标准差)比DSM-5(1.5个标准差)和ICD-11(2个标准差)中使用的定义更宽松。然而,我们假设这种诊断差异并不影响目前研究结果对更严重的患者的推广。这一假设的基本原理是,有大量的遗传、神经和行为证据表明,计算障碍形成了数学能力连续统一体的低端,而不是一种定性不同的能力轮廓。也就是说,由于数学能力只在学校二年级结束时进行过一次评估,我们不能确保数学困难的持续存在,从而不排除虚增的假阳性率。

虽然这两组人的认知能力是根据学龄前儿童收集的行为评估数据进行匹配的,但我们承认,两组人在二年级时可能在语言能力、非语言智商和口头短期记忆方面不再平衡。然而,目前已有的文献表明,受影响儿童和正常发育儿童之间可能存在的差异有望达到较小或最好为中等效应大小。

结论

本研究确定了儿童早期计算障碍的神经生物学易感性,其特征是发育中的大脑自发活动、功能相互作用和额顶叶网络的结构连接改变。

1094

1094

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?