摘要:出生常被视为探究环境因素对人类成长效应之起始点,众多研究聚焦于婴幼儿潜能的探索。然而,近期影像学技术的飞跃揭示了胎儿复杂行为及子宫环境的重要影响。当前,出生被视为儿童自主性递增发展轨迹中的一个过渡节点。本研究着重于:(1)增进胎儿生理自主性与感知敏锐度;(2)解析出生过程对日后行为塑造的生理及神经化学机制;(3)新生儿运动与感觉系统的调整以适应外界,即子宫外适应;(4)产前条件对后续婴幼儿行为模式及大脑机能的长远效应。综上所述,这些证据促使我们超越先天与后天二元论的局限,转向一种自子宫内起始的生命全程发展视角。

1. 引言

出生常被视作环境经历对人类认知能力与社会互动影响的起始基准点。然而,既往关于早期经历对发育影响的证据主要源自动物研究——这些研究能够精确操控产前环境,并将所得结论类推至人类婴儿。1973年,丁伯根与洛伦茨因揭示内在因素及经验对动物行为基本构成要素的协同作用而共享诺贝尔殊荣。此外,戈特利布进一步将研究范畴拓展至孵化前经历,指出其对幼鸟及哺乳动物后续行为的可能影响。相关实验揭示了胚胎孵化前所接收的鸣叫信息在塑造新生鸟类后续社交偏好中的关键作用,以及孵化后直接经历对鸭子及家鸡社交偏好形成的影响。然而,针对早期经历对人类影响的探讨,焦点往往集中于月龄较小的婴儿。支持“核心知识”作为人类认知进化基石的发展理论家,其研究多依赖于4至8个月大婴儿的观察数据。另有学者指出,出生后数月的经历足以使新生儿通过经验积累构建这些知识。与将出生视为理解人类行为及心理体验起点的传统假设相悖,我们回顾了当代证据,支持围产期连续性的观点,这与早期发展理论相契合。通过强调胎儿复杂能力的重要性,我们认为出生应被视为一个标志着个体一生中经历最大环境变化的关键间断事件。

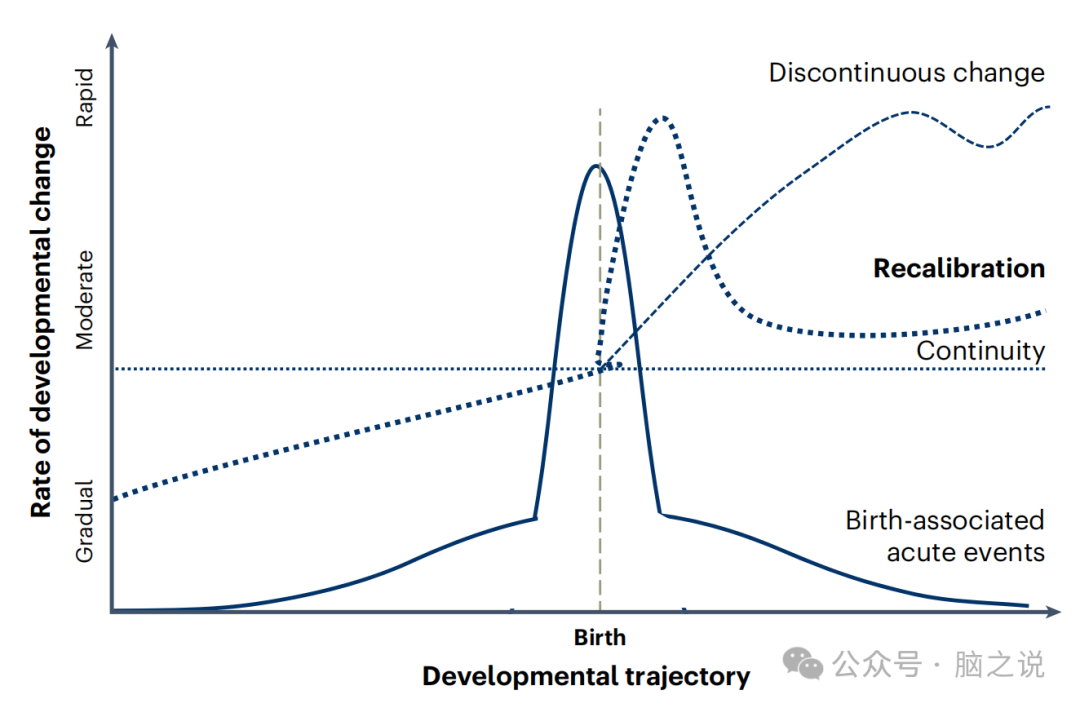

出生对婴儿的影响体现在生理、环境适应及能力发展的根本性转变上。目前,胎儿大脑活动及行为个体差异在出生后生活中的持续影响程度仍是研究的热点。来自胎儿行为领域的证据支持了围产期某种程度的连续性,尤其是在妊娠晚期,胎儿及早产婴儿产前神经网络的专门化已显著显现。然而,出生这一事件引发了感觉与运动系统的重新校准,伴随着一段时期的机能退化,随后是功能活动的迅速复原。自受孕伊始,大脑系统即展现出高度的可塑性,使得其能够在子宫内的早期活动与后续的预期环境间实现适应性调整。这种重新校准包含了一个基于不断变化的身体能力及/或环境需求,在短期内进行更多可变活动的灵活窗口,这些活动逐渐累积,形成更为目标导向的行为模式。

本综述旨在明确我们对胎儿能力向新生儿行为转变理解中的核心缺失,通过将发展研究与理论的最新进展与围产期连续性、不连续性及重新校准的轨迹相结合(图1)来实现这一目标。在此框架内,“连续性”指的是在出生这一事件中无缝延续的发展进程;“不连续变化”则指的是婴儿在脱离子宫后自主展开、并在出生后数月内逐渐累积的过程;而“重新校准”则特指婴儿出生后短期内,随着其运动和感觉系统调整以适应新环境,随后迅速恢复更为渐进的发育路径的过程。最后,我们还探讨了与出生紧密相关的急性事件,这些事件在出生准备阶段及出生后即刻发生显著变化。

图1 围产期大脑和行为发育

2. 研究胎儿神经发育和行为的方法

直至近期,研究因“胎儿相对难以触及的特性”而面临重重阻碍。然而,随着胎儿成像技术的显著进步,现已能够识别出与胎儿发育过程中个体差异相关联的母体因素,这些因素涵盖了吸烟行为、营养状况以及心理压力等方面。

超声波作为全球范围内应用最为广泛的医学成像手段,凭借其非侵入性特性,为胎儿发育研究开辟了新途径,并展现出将研究成果融入常规临床护理的巨大潜力。其普及度高、便于携带,且能详尽捕捉胎儿多器官的解剖结构信息。体积四维(4D)超声技术通过系统的视觉编码,为产前发育提供了深刻的洞察。胎儿的自发运动,包括躯体、四肢及头部的活动,与中枢神经系统的成熟过程紧密相关。此外,研究已揭示环境因素对孕期影响的深刻见解,例如,胎儿面部肌肉运动与母体产前抑郁症之间存在显著关联。基于4D超声的运动学分析,甚至能够在产前从胎儿的运动中预测儿童的手部优势。通过心电图(ECG)监测胎儿心率及心跳间隔,进一步揭示了这些生理指标与胎儿运动时间、睡眠状态及行为模式之间的内在联系。在将机器学习应用于广泛评估的生物标志物(如通过多普勒技术测量的胎盘血流量及胎儿人体测量估计)方面所取得的进展,为临床诊断提供了宝贵的价值。

胎儿神经影像学的最新进展,特别是功能性磁共振成像(fMRI)技术,能够高分辨率地描绘子宫内神经发育的过渡阶段,精准识别神经组织的不连续性和爆发式发育时期。在孕25周至38周期间,功能神经网络展现出与胎龄相关的成熟趋势,逐渐形成与身体(感觉运动)及社交(自我区分)互动相关的、愈发独特的区域连接中心。胎儿fMRI不仅补充了关于母体特征和不良经历如何塑造新生儿大脑结构的现有文献,还进一步提升了我们对产前因素如何影响胎儿大脑激活的归因准确性。例如,孕期母亲的体重变化与胎儿社交网络区域(如左前岛叶和额下回)以及参与自我控制的前额皮质之间的功能连接存在关联。此外,母体心理状态的个体差异与胎儿大脑反应中的氧耗量密切相关:较高的产前压力水平与较低的胎儿皮质小脑连接性相关联,这一发现预示着3至5年后婴儿睡眠质量较差,这一预测得到了父母报告的佐证。

3. 胎儿在子宫的制约下发育

胎儿在通过子宫液体环境过滤的身体和感觉受限的世界中发育。羊水的粘度、湿度和温度调节为胎儿首先遇到其直接物理环境提供了介质,从而将子宫壁和胎盘与其自身的身体部位区分开来。从解剖学上讲,妊娠早期大脑中的细胞迁移会在怀孕中期产生基本的、专门的感觉传入。从妊娠第9周开始,惊吓反应就很明显,当胎儿与子宫壁发生身体接触时,所有四个肢体都会快速收缩。妊娠16周左右,丘脑皮质纤维形成树枝状,与神经亚板表面接触,首先与体感皮层形成突触,然后与前庭、听觉、视觉和额叶区域形成突触。胎儿呼吸、心率和液体交换与胎儿运动活动越来越同步。到妊娠第20周,味蕾的形态和突触发育表明其味觉功能,并有一些证据表明其出生后化学感觉的连续性。此外,口面部运动表明胎儿改变位置时的早期呼吸消化调整。在妊娠中期,胎儿对母亲的状态和性唤起的反应越来越敏感,以宫内环境的变化为导向,因此母亲心率的升高与胎儿心率和运动活动的变异性的升高相关。母体心率和胎儿心率的关联(对于对压力表现出过度警觉和/或报告更大焦虑的母亲尤其可靠)可能表明胎儿遵循其母体宿主的线索的早期社会导向反应能力。当胎儿在妊娠晚期获得对其生理调节的自主控制时,这种同步会经历重新校准,并在出生后表现出根本性的转变。

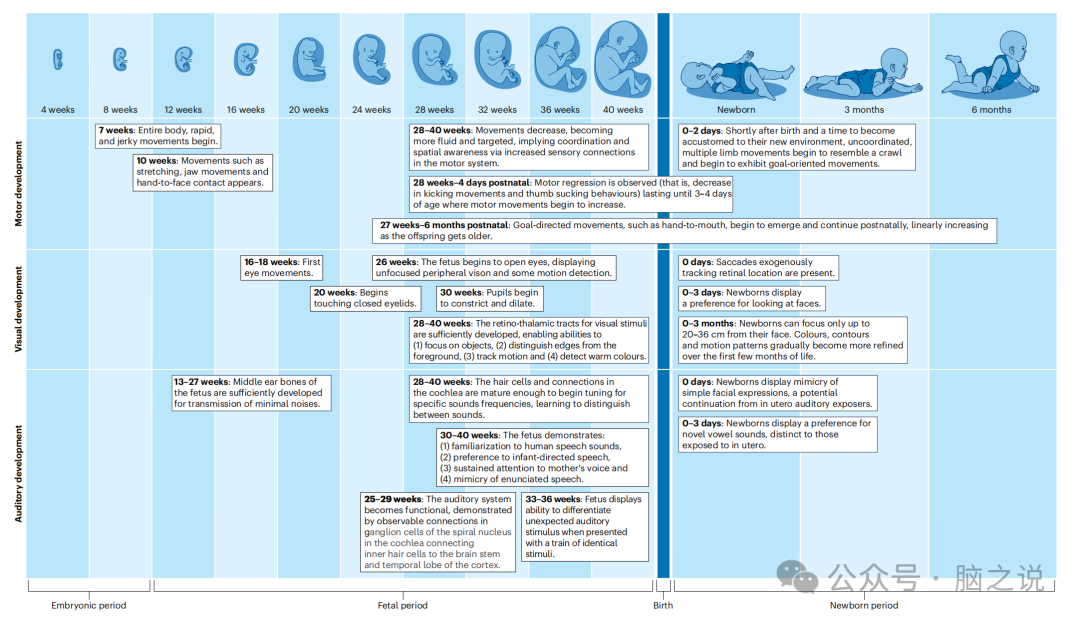

图2 从产前到产后的感觉发育时间表

3.1 胎儿的运动活动

胎儿的运动活动迅速成熟,在妊娠的前三个月主要是剧烈的、快速的运动,涉及(肌阵挛)收缩。到了妊娠中期,生涩的运动被更复杂、定向的单肢运动所取代,具有更平滑的追求和单一、独特的速度峰值。在胎儿中观察到的口腔运动的时间和类型可能与母亲的言语和外部言语一致。 手到嘴的运动出现在妊娠中期后期,并且随着胎龄的增加,更有可能观察胎儿张开的嘴以预测随后的手部运动。在怀孕的最后一个月,婴儿休息得更多,活动得更少——胎儿似乎正在适应其受限的环境,因为其肢体运动的力量和频率逐渐下降。在围产期观察到运动退化,例如在分娩前吸吮拇指的可能性较低,并且产妇报告的踢腿频率较低,直到出生后三到四天后出现强劲增加。

对围产期运动活动模式的更仔细研究可能会支持这些观察结果作为重新校准的范例:胎儿运动运动的运动学显示,在妊娠中期,自我控制能力增强(图2),其速度减慢,以反映出生前一个月子宫的物理限制.

胎儿的视觉世界除了依赖于黑暗子宫经过过滤的有限照明外,还依赖于眼睛及其控制肌肉的发育(图2)。 在妊娠 16-18 周时进行第一次眼球运动后,胎儿在 20 周左右开始触摸闭合的眼睑。这个年龄段的视网膜发育已经很成熟,视网膜神经节细胞的自发活动先于刺激感知并反馈到神经亚板,然后投射到视觉皮层的更深层。触摸或摩擦眼睑可能会在胎儿体内产生闪光,进一步帮助视网膜发育。在妊娠中期,眼睛睁开,允许不聚焦的周边视觉和一些运动检测 ,尽管腹部组织厚度和羊水粘度严重限制子宫内的视力。到30周时,瞳孔会做出反应性收缩和扩张,而在 34 周时,早产儿的视力以及动物模型表明,胎儿可以专注于物体、区分边缘与前景、跟踪运动和检测暖色。对妊娠晚期子宫的模拟表明,光通过子宫内膜的渗透性足以让胎儿感知其视野中隐现的形状,例如子宫内壁或接触鼻子时自己的手。

在妊娠晚期,用于视觉刺激感觉处理的视网膜丘脑束对透皮光有足够的反应。例如,当外部经皮卤素灯照射到孕妇腹部时,会观察到胎儿心率加快。在特定的照明条件下,胎儿有可能看到子宫之外光谱红色部分的刺激。与倒置匹配的组合物相比,观察到更频繁的胎儿眼球运动和头部转向类似脸部的灯光配置。最近的一项研究报告称,胎儿响应腹部外部的图案光刺激而转头的发生率更高,而焦虑和抑郁水平较高的母亲转头率明显下降。据推测,出生后的光照对于启动氧合从肺部到大脑的转变具有关键作用。未来的研究应该探索胎儿的视觉体验,特别是在子宫内看到自己的行为,与新生儿和婴儿出生后的行为有何关系。

3.2 子宫里的音景

相较于有限的产前视觉输入,听觉为胎儿提供了一个充满丰富而复杂的听觉刺激环境。胎儿的听觉世界主要由羊膜内的背景噪音构成,其声压级估测约为70分贝,相当于通风系统发出的安静但可闻的声音。妊娠中期,胎儿的中耳骨骼逐渐硬化,能够传导来自子宫外部的、虽经衰减但仍显嘈杂的声音。进入妊娠晚期,胎儿能够感知从日常对话(约60分贝声压级)到汽车喇叭(可达105分贝声压级)的各种声音,并据此展现出不同的反应模式。例如,当听到陌生人声音的录音时,胎儿的运动活动频率会降低,这或许类似于婴儿在特定注意力状态下的静止反应。相反,当母体遭遇巨响惊吓时,胎儿的运动活动会加剧,心率短暂提升后转为持续减缓,这一反应模式与定向反应相类似。胎儿习惯化的证据可通过其对频繁重复的听觉刺激的反应来检测,具体采用33-36周胎儿对一系列相同刺激后突然变化的反应(即失配负波)来评估。在妊娠晚期,胎儿对人类语音的熟悉程度(表现为持续的心率减缓)在统计学上具有显著性,且相较于现场母亲的声音,录制的母亲语音会触发胎儿的心率加速反应。综上所述,胎儿的反应模式揭示了其检测和学习听觉刺激模式的能力(图2)。

与新生儿相似,妊娠晚期的胎儿展现出了一系列与言语相关的复杂反应能力,具体包括:(1)能够将头部转向婴儿导向的言语而非成人导向的言语;(2)能够持续关注母亲的声音(其心率较低),而非对不熟悉的语言、白噪音或新说话者产生的定向反应;(3)能够做出差异化的嘴部运动,以回应清晰的言语。胎儿在言语和声音暴露(包括母亲产生的声音和外部可闻声音)方面的基础,可能为新生儿在意外事件检测和模仿方面提供一个通用的多模式框架,这一框架又能进一步激发护理人员的社会性反应。

产前语言经验为胎儿的社会沉浸做好了准备,新生儿对输入声音及自身声音输出的统计预期,在很大程度上是由其在胎儿时期的经验所塑造的。新生儿哭声的语调,实际上反映了婴儿在产前所接触的母语的节奏特征。例如,出生仅三天的新生儿就更倾向于聆听与他们在子宫内所接触的不同新元音,这表明他们在产前已经学习了母语的基本元素。此外,产前对言语的接触还可能引发神经动力学(即远程连接)的持久变化,从而支持学习和记忆过程。因此,有证据表明听觉学习在围产期既具有连续性也存在不连续性:胎儿能够在子宫内识别并学习周围环境的声音,这种学习方式可能会保持对某些频繁重复音节的熟悉感,并增强他们对社会性刺激的敏感性。

4. 胎儿发育作为围产期的桥梁

子宫内的生化环境为婴儿提供了关于预期外部环境的有限预览,并已在胎儿特征与长期成人稳态调节之间观察到一定的连续性和相关性。母体、胎盘与胎儿之间复杂的激素、代谢及化学交换反馈机制,促成了所谓的“胎儿编程”现象,这是胎儿发育适应的一个重要方面。

围产期编程的连续性或许能够解释,为何日常接触某些化学物质(例如食物的味道)能够在一定程度上预测婴儿出生后对相同气味和味道的反应。整个妊娠中期,胎儿依赖胎盘传递的激素来调节炎症和生理平衡。例如,胎儿肾上腺的自我调节始于数月内对母体皮质醇(一种对压力和自主调节至关重要的激素)的接触,该激素能穿越胎盘屏障,影响胎儿大脑发育及婴儿后续皮质醇水平。这些反馈机制揭示了产前荷尔蒙波动的变异如何影响个体稳态调节的正常范围。母亲的心理健康是其中一个关键因素,母亲自我报告的焦虑与胎儿代谢皮质醇的酶产量减少有关。

胎儿疾病起源假说指出,宫内环境会对后代的器官和代谢产生长期影响,其基础在于单一基因型可能因特定宫内事件而异,导致不同的表型表现。例如,母亲和胎儿的营养不良导致低出生体重,与成年后慢性疾病的出现有关,包括肥胖、血糖调节异常和神经精神疾病。同时,孕期体重过重与胎儿社交大脑网络(尤其是左前岛叶和额下回)与前额皮质间功能连接的减少有关,这关乎儿童的自我控制能力。即便是看似常规的母体环境变化,如常规感染、困难和药物暴露,也确实对胎儿生长产生影响。纵向研究揭示了妊娠期在压力代际传递中的作用,影响胎儿生长,而胎儿生长又与随后的特征相关,如童年和青春期的气质。

胎儿暴露还可能导致基因组发生表观遗传修饰,涉及有丝分裂遗传变化,这些变化可能影响某些基因在发育编程关键阶段的表达方式。压力的影响可能因后代性别和表观遗传效应而异。在出生前6周,仅报告压力较高的携带男性后代的母亲出现线粒体DNA表达降低,且当暴露于空气污染物时,硝酸盐浓度升高,与后续哮喘发病率相关。胎儿编程的后果广泛而深远:较高的产前抑郁症与较低的儿童认知技能相关。在10岁及以上的儿童中,产前抑郁症相关的后果包括行为问题发生率较高、海马体积较小和青少年抑郁症状。对胎儿基因转录时间的深入分析揭示了成人结构神经解剖学(皮质厚度)、新生儿出生体重和指示产前特异性基因转录的生物标志物之间的长期关联。

妊娠期间暴露于极端压力的婴儿,如历史时期的疾病、战争、饥荒和自然灾害,更可能出现宫内生长受限、出生尺寸较小以及DNA甲基化的长期变化。剥夺和童年虐待史已证实会影响胎儿大脑发育。越来越多的证据表明,母亲的极端压力会对胎儿构成压力,导致内分泌紊乱和代谢失调,这些生理途径被认为是后来出现心理障碍的潜在原因。出生本身,以及之前发生的神经化学和生理变化的协调级联,可被视为胎儿环境的极端变化,促使胎儿进行适应,为迎接新世界做好准备。

5. 出生作为一个急性事件,打破了神经发育的过程

出生时所带来的剧烈生理转变、身体成熟度和神经发育进程能够重新编排胎儿已具备的能力框架。关于急性出生相关事件的典型(非临床意义上的)变异是否会对个体的自我调节、神经可塑性以及神经发育成果产生深远影响,这依然是一个亟待解答的科学问题。在出生前阶段,我们观察到胎儿的运动活动经历了从感觉特化、运动活跃性及神经发育复杂性急剧增长,到逐渐侧重于调节功能、休息状态及生理资源保护性的转变。

妊娠晚期,母亲与胎儿间建立起共生互动关系,为胎儿的出生及其后续发展奠定坚实基础。妊娠最后一个月,母体雌激素大量涌入胎儿内分泌系统,激活了婴儿自主的下丘脑-垂体-肾上腺轴,这一转变对于胎儿的变速自我调节至关重要,使得胎儿的运动活动与其自身心率紧密相连,而非仅仅是对母体心率扰动的被动响应。此外,这一阶段的特征还包括运动减少及胎儿睡眠状态延长。至足月妊娠时,胎儿皮质醇水平达到成人水平的两倍,并在分娩全程中急剧上升至成人水平的100倍。

分娩启动时,胎儿体内皮质醇峰值伴随前列腺素和催产素的自主合成,为呼吸和循环系统适应产后环境做好充分准备。分娩过程中,胎儿氧气供应受宫缩影响而受限,干扰了流向胎盘的血液流动;然而,系统循环得以维持,胎儿心率在出生时呈现代偿性增加,这一现象尤为显著。在出生后,大脑成为首个优先进行再氧合的器官,仅次于肺部。

评估出生经历及分娩方式对后续发育的影响需采取严格的控制措施,因为同时存在的混杂因素同样可能导致发育差异。例如,在全人群队列研究中发现,与剖腹产相关的自闭症发病率显著上升,但这一关联被证实是由于暴露于全身麻醉(而非剖腹产手术本身)所致,而在接受局部麻醉的母亲所生的后代中则未观察到显著关联。

出生时间与婴儿持久的神经认知个体差异紧密相连。尽管早产儿可能在出生后短期内表现出视力成熟的迹象,但他们随后更易出现视觉注意力障碍,并伴随灰质体积减少。行为差异在出生后数小时内即显现;与足月新生儿相比,早产儿对于扭曲面孔和典型面孔的反应无显著差异。早产儿似乎比足月儿更早地形成远程皮质连接(以牺牲局部连接为代价),且这一趋势持续时间更长。在对800多名足月婴儿和1个月大的早产婴儿进行扫描的研究中,发现较早出生的婴儿相较于较晚出生的婴儿拥有更大的脑容量,这表明早产儿的大脑生长加速,这被视为是对过滤较少的感官环境的一种适应性反应,同时也可能与未能有效修剪或应对分娩并发症有关。早产儿在压力下提供了丰富的发育情境,因此,其发育轨迹可能与相应胎龄的胎儿并不完全同步。

6. 新生儿出生后自主权增强

新生儿在生命初始的宝贵小时内,其行为表现从首次啼哭至初次母乳喂养,均与早期胎儿发育中的显著行为模式展现出惊人的平行性。向宫外环境的过渡,标志着一系列关键变化的发生:循环路径、肺部通气与氧合机制,以及新陈代谢均经历着重大的重新校准。首次呼吸时,气道内的血管压力迅速下降,这一过程助力肺部有效排除液体。随着肺及其他器官从胎盘功能中接过接力棒,胎儿循环立即经历深刻重构,逐步获得其成人期的生理功能。这一系列变化促使新生儿肾上腺释放儿茶酚胺,该激素不仅导致心率与血压急剧攀升,还通过调节胰岛素水平来管理产后血糖水平;这一系列生理反应,最终触发了新生儿出生时那标志性的哭声。随后,是一段宝贵的休憩时光,伴随着系统代谢率的逐步攀升,直至新生儿能在最初的几分钟乃至后续生命中稳定地利用葡萄糖并自主调控血压。

健康的婴儿,在出生后头两个小时内,因循环中应激激素水平较高,通常呈现出警觉状态。起初,新生儿的四肢运动可能显得不协调;但到了第一个小时,这些动作开始呈现出类似爬行的特征,特别是在接触到他们在子宫内最为熟悉的母亲语言时,腿部与手臂的活动会更为频繁。当母婴间存在皮肤接触时,母乳的独特气味以及婴儿嘴唇与母亲乳房间的温度差异,共同引导婴儿沿着母亲的身体向上挪动,直至形成对母乳喂养至关重要的吸吮动作,直至成功锁定哺乳位置。新生儿大脑对初乳气味的反应,在出生首日尤为强烈,随后在生命的第一周内逐渐减弱,且嗅觉皮层的双侧激活对母亲母乳气味的选择性更为显著(尽管单侧反应仅在早产男婴中较为明显)。皮肤与皮肤的接触,不仅有助于婴儿维持适宜的体温,还能促进其保持平静而警觉的状态,尤其在触觉接触与母亲声音同时作用时,新生儿自我调节能力显著增强。

相较于妊娠晚期那流畅、协调且反应灵敏的胎儿运动,新生儿出生后的自发运动组织性较差且不够稳定。新生儿开始整合他们现有的行动模式,如明确地将触摸引导至不同的面部特征,并适应形态与本体感觉动力学的变化。这一过程通过他们对动作的视觉引导得到进一步拓展,婴儿似乎能够将自身的面部表情与照顾者的表情相匹配。当接触到母体气味时,两天大的婴儿展现出更为明确且高效的爬行能力,移动距离显著增加;与奶瓶喂养的婴儿相比,四天大且接受母乳喂养的婴儿更容易将头部转向母亲的气味,而非羊水气味。新生儿需在新环境中(无限制、非粘性)及不断变化的身体形态(图2)中重新调整动作(图1)。

尽管多感觉整合发展的具体时长尚存争议,但新生儿在出生首日便展现出协调多种感官的明显行为;他们调整自己的动作,以保持手部在视线范围内,并调节吸吮奶嘴的速度,以响应母亲声音的偶然出现或与听觉节拍保持同步。外源性跟踪视网膜位置的眼跳自出生起即存在,而内源性驱动的预期性眼跳则似乎为后来发展所得。在新生儿中,以目标为导向的眼球运动可能最初涉及皮质下与前部区域的参与,随着经验的累积,逐渐变得更为前部且皮质特异性。新生儿最初仅能聚焦于距离面部20-36厘米的区域,但在接下来的数周至数月里,他们对颜色、轮廓及运动模式的识别能力逐渐精细。新生儿所处的感觉环境发生了翻天覆地的变化,这可能会引发其视觉-触觉整合的重新校准,此前这种整合是专为子宫壁的有限视野及子宫内自身运动程序(如揉眼)的刺激而设计的。

自出生之日起,新生儿便与照顾者一同融入社会环境中。他们展现出对类似面孔社交模式的强烈且快速的偏好,这一特征自出生起便持续存在。在最初几天内,这些偏好已被证实针对直接凝视的面孔,凸显了它们在建立沟通桥梁及预测面孔与身体接触一致性方面的重要性。在第一周内,后双侧颞叶皮层区域迅速专业化,专门处理社会刺激中常见的多模式特征,这一趋势持续至生命的第一年。感觉间的冗余增强了神经对社会刺激反应的选择性与时机精准性;在两个月大的婴儿中,神经振荡峰值的时间会根据言语或声音的节奏而有所差异。四个月大的婴儿,在面部与母亲气味同时出现时,其神经反应的幅度会显著增强。而在1至4个月大的婴儿中,可观察到对社会选择性听觉刺激的专门化(相较于非社会声音,交流引发的激活程度更高)。这些发现支持了“自然教育学”的发展理论,即看护者与儿童二人组的神经影像学研究表明,明示线索能够维持二元夹带,从而促进婴儿的参与、学习及情绪调节。

7. 围产期发育科学的方向

方法论上的进步极大地深化了我们对胎儿能力的认知,并催生出新的研究议题,聚焦于围产期过渡期间胎儿活动如何得以保留、受到干扰、组织及重新定向。围产期发育观强调了一条自受孕起始的非线性发展路径,其间穿插着出生时环境的剧烈变迁。我们提议,发育过程可依据连续性、不连续性(特指出生引发的发育跃升)、重新校准(为适应围产期环境所做的适应性调整)及出生相关的急性事件(分娩过程中引发的生理与结构性变革)的一致性来进行分类。

将出生视为一个动态变化过程的全新研究视角,有助于我们洞察不同资源环境(诸如围产期保健的可获得性、孕期文化习俗及政策差异)如何为儿童发展的多样性奠定基础。每个家庭在孕育、分娩及养育子女的过程中所面临的风险与收益各不相同。发展科学领域日益重视测量受孕前的态度倾向、父亲角色、伴侣关系以及现代家庭养育经验的多维度影响,以期探究新生儿如何融入家庭生态系统。我们倡导从更宽广的视野出发,考量文化、背景特征以及特定人群因素(例如宗教信仰、气候危机挑战、财务安全状况、性取向及病史记录)如何塑造我们在围产期乃至后续生命阶段的发育轨迹。尤其值得关注的是,在低收入国家及医疗保健获取受到显著社会经济与种族差异影响的地区,出生依然对父母与儿童构成重大风险,而这些背景下的围产期发育研究却相对匮乏。

涵盖胎儿成像技术、妊娠体验及环境暴露因素的研究,对于揭示与发育轨迹偏移、终身疾病风险及生殖并发症相关联的产前生理机制至关重要。鉴于2019冠状病毒病对围产期医疗保健获取及社会支持系统造成的干扰,评估如何优化社会经济、社会结构及制度性因素以促进家庭与胎儿福祉显得尤为迫切。除了现有关于有害及致畸性产前暴露的研究文献外,未来的研究还需探索有益经历如何影响胎儿生理学及困境中家庭应对机制的途径。绘制胎儿能力发展的进程,应得到与监测孕期胎儿身体生长里程碑同等的重视。通过联结婴儿的可观察行为与胎儿时期的模糊行为模式,我们旨在激发公众的好奇心,并促进父母与发育中婴儿之间更加紧密的联结。

参考文献:Trajectories of brain and behaviour development in the womb, at birth and through infancy.

812

812

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?