准噶尔盆地不同水文地质单元的水文地质条件各异,自盆地周边山区向平原区、沙漠区地质、地貌、气候以及第四纪沉积岩相均具有明显的分带规律。因此,地下水系统也具有分带特征。在分析准噶尔盆地内的含水层结构、水文地质参数、地下水水位动态、地下水补径排特征、地下水同位素特征的基础上,划分出准噶尔盆地地下水系统。

第一节 含水层结构

受地貌、地层岩性与构造控制,准噶尔盆地含水层结构由山区向平原呈有规律分布。山区以裂隙含水层为主,盆地南部以孔隙含水层为主,盆地北部以上部为孔隙含水层、下部为孔隙-裂隙含水层的混合结构为主,现分述如下。

一、山区含水层结构

山区含水层(介质)类型包括以古生代及前古生代为主的基岩构造裂隙和风化裂隙含水层,以新生代古近-新近系为主的砾岩和砂岩裂隙-孔隙含水层,以及新生代第四系洪积、冰碛和冲积砂砾石层、卵石孔隙含水层。

(一)以基岩构造裂隙和风化裂隙为主的裂隙含水层

准噶尔盆地南有北天山,北有阿尔泰山,东有阿尔泰山向东南延伸部分的北塔山,西有由塔尔巴哈台山、萨吾尔山、赛米斯太山、加依尔山、玛依勒山、巴尔鲁克山等组成的准噶尔西部山地。各山体多由古生界及前古生界组成,岩性以火山碎屑岩、砂岩、钙质砂岩、岩浆岩、碳酸盐岩和变质岩等为主,构造、节理裂隙发育程度受岩性和高程差别极大,断裂构造与岩层风化裂隙发育,褶皱形变复杂,多次的张扭性断裂发育,裸岩表层风化带厚度达20~30 m,深部脉状裂隙纵横交错,浅部网状裂隙蛛丝密集,构造裂隙和风化裂隙相互贯通,从面构成了山区含水层(介质),山区含水介质多被水流侵蚀分割。该类型含水层富水性极不均匀,富水等级一般为极弱,泉流量小于5 m³/h,在天山中部的博格达山一带,部分地段泉流量最大可达60 m³/h。

(二)以古近-新近系为主的砾岩和砂岩孔隙-裂隙含水层

主要分布于盆地周边山前地带,含水介质主要为新生代(主要是古近-新近系)的砾岩、砂岩,呈断续带状排列于盆地边缘。由于受构造作用影响较小,成层清晰,层间以泥质为主的隔永岩层厚度大,多表现为弱含水层,成为盆地南部山区地下水向平原区侧向过渡的天然屏障。该含水层水交替条件滞缓,单井出水量一般较小,钻孔单位涌水量一般小于10 m³/(d·m),泉流量小于1 L/s,一般为微咸水。

(三)第四系洪积、冰碛和冲积砂砾石层、卵砾石孔隙含水层

分布于山间洼地及山区各河流沟谷中。山区河流沟谷地形坡度一般大,含水层厚度小且分布不均匀,因此,山区河(沟)谷冲洪积砂砾石层、卵石孔隙含水层一般不具有供水意义。

盆地周边山前普遍分布规模不等的山间洼地。山间洼地第四系厚度较大,补给丰沛,为较好的地下水供水和调蓄地段。下面以玛纳斯河南部山间洼地为例进行阐述。

玛纳斯河山间洼地以古近-新近系向斜洼地为基底,东起塔西河,西至金沟河,其东西长80 km,南北宽约11 km,面积约880 km²;含水层主要由Qps的西域砾岩及全新世卵砾石组成。西域砾岩厚度大,厚度在玛纳斯河一带最大300 m,宁家河一带200 m,塔西河一带150 m;全新世卵砾石厚度一般小于30 m。该含水层与下部砾岩存在一定的水力联系,二者之间存在胶结较好的砾岩隔水层(夹层),但不连续(图3-1)。地下水富水性强,含水层富水性一般在10~30 m³/(h·m),塔西河一带可达100 m³/(h·m)以上,宁家河谷地大于50 m³/(h·m)。

图3-1 玛纳斯河山间洼地东西向剖面图

二、平原区含水层结构及富水性

按照含水介质和结构及组合的不同,将平原区含水层划分为单一结构的孔隙含水层,双层或多层结构的孔隙含水层,上部为孔隙含水层、下部为碎屑岩类孔隙-裂隙的混合结构含水层,局部地段因岩体出露或隆起而分布有基岩裂隙含水岩组。受沉积规律和基底构造的控制,盆地南部和北部含水层结构及富水性不同。

盆地南部以单一结构的孔隙含水层和双层或多层结构的孔隙含水层为主,含水层岩性、结构以及厚度呈有规律的变化,准噶尔盆地南缘天山北麓一带的地下水按埋藏条件、地下水动力条件可划分为潜水浅层承压水(埋深小于100 m)、中层承压水(埋深100~200 m)、深层承压水(埋深200~300 m)和超深层承压水(埋深大于300 m)。从平面上来看,山前戈壁砾石带为卵石、砾石、砂砾石为主的单一结构,宽度20~30 km,最大可达40 km;细土平原及沙漠区为以砂、粘土互层为主的多层结构。

盆地北部第四系沉积厚度薄,下伏古近-新近系砂砾岩,形成上部为孔隙含水层、下部为碎屑岩类裂隙-孔隙的混合结构含水层,上部第四系含水层赋存孔隙潜水,含水层厚度有限,水量较贫乏,只有在一些河谷和山前第四系沉积较厚的地段水量较丰富;承压水主要赋存子古近-新近系砂砾岩中,含水岩组为裂隙-孔隙水。

盆地南部含水层富水性强于盆地北部,由山前向盆地中心及汇水中心减弱,由近河谷区向河谷两侧减弱;第四系孔隙地下水的富水性强,其分布与地表河流关系密切,河流径流量大的流域,其地下水富水性一般较强。碎屑岩类孔隙-裂隙水总体富水性弱,其分布主要受构造和岩性控制。地下水富水性分布详见图3-2至图3-14。

(一)单一结构孔隙含水层

单一结构的孔隙含水层主要分布于环准噶尔盆地南缘的北天山山前地带、乌鲁木齐南部柴窝堡盆地周边山前地带、西部玛依勒山一成吉思汗山南麓山前地带。

1.北天山山前地带的单一结构孔隙含水层

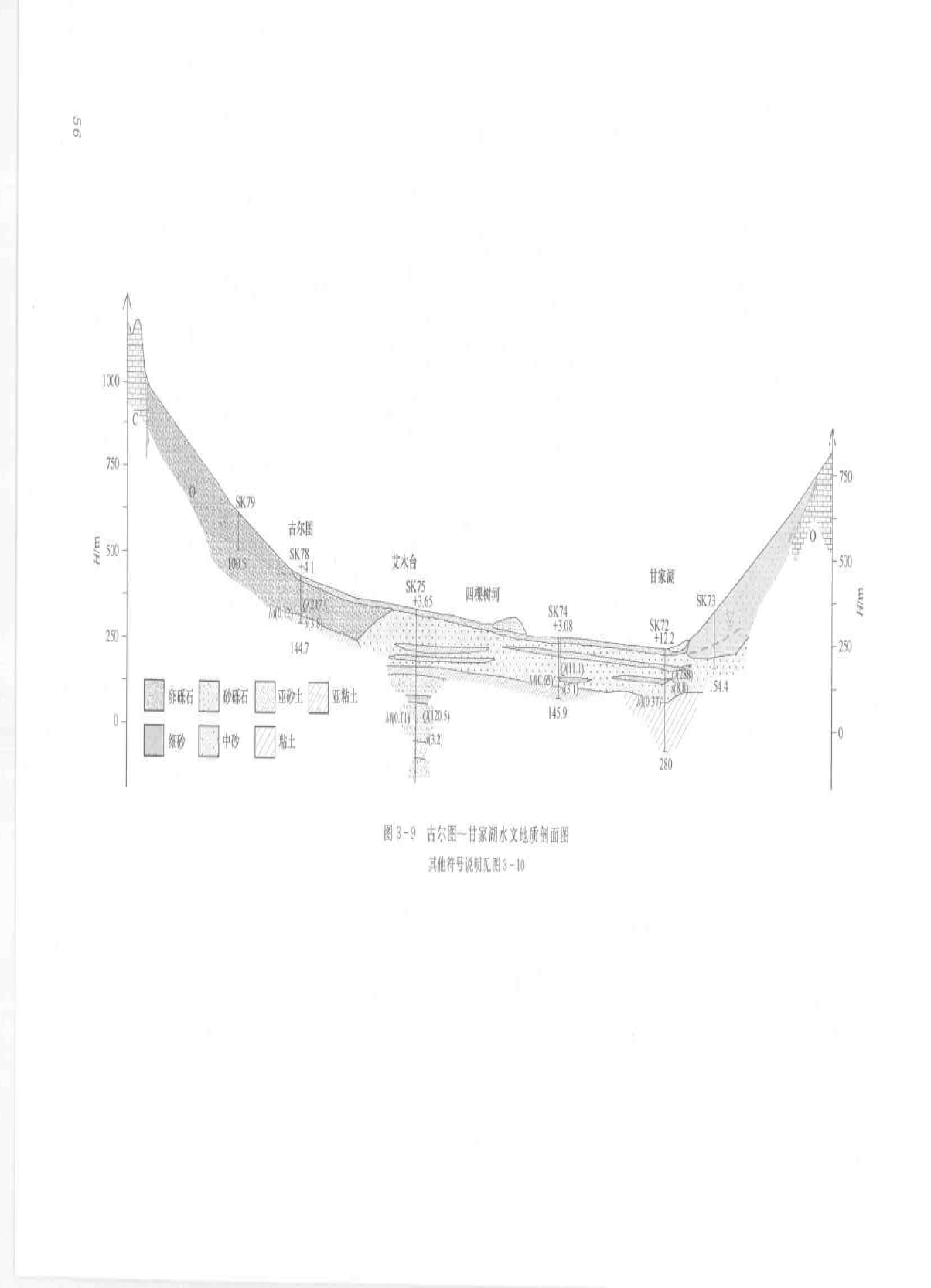

北天山山前地带的单一结构孔隙含水层呈条带状分布于山前冲洪积扇之中,东起木垒东,西至博乐市,东西长约880 km,南起山前接触带,北至G312线两侧约5~10 km,南北宽约10~30 km,最窄处小于5 km。含水层呈现3个变化规律:一是厚度东薄西厚的变化趋势(图3-5),如东部的木垒一带含水层厚度一般小于30 m,奇台至阜康、米泉一带含水层厚度大于100 m,至中部玛纳斯一带含水层厚度可达900 m,奎屯一带含水层最大厚度可达450 m以上,至西部的古尔图河一带厚度一般小于150 m,精河一大河沿一带含水层厚度一般大于150 m(最大厚度大于800 m),博尔塔拉河谷地内含水层最大厚度达600 m以上;二是含水层介质粒径南粗北细的变化规律,即由南部粗大颗粒的卵砾石向北部较细颗粒的砂砾石、砂变化(图3-6至图3-10);三是垂向上厚度及岩性特征变化较大,总体上表现为上粗下细的特征即上部为卵砾石、下部为砂砾石,一般扇轴部位含水层较厚,沉积物颗粒粗,而扇间含水层较薄,沉积物粒度相对较细,粗细交错层次较复杂。

水位埋藏深度分布具有水平分带特征,由南部山前带水位埋深大于100 m,向北渐变为50~100 m;50~30 m,近溢出带为小于30 m,即由深藏带过渡到浅理带、溢出带,圈出带分布在大小水库及湖泊前缘,滋出带以北,潜水埋深逐渐变大。

潜水富水性水平分带性明显,从南向北呈现出“弱一强—弱”的变化规律。潜水富水性强-极强区呈条带状分布于近G312线的昌吉榆树沟镇一玛纳斯一石河子—沙湾一奎屯兵站一乌苏市一四棵树河以南一带,平面上宽度5~30 km不等,单位涌水量大于30 m³/(h·m)或10~30 m³/(h·m),在呼图壁、玛纳斯一带最大单位涌水量可达88.53 m³/(h·m);由该带向南北两侧,富水性减弱为中等,单位涌水量一般为5~10 m³/(h·m);奎屯一赛里木湖的近山前地带富水性为弱,单位涌水量一般为1~5 m³/(h·m);奇台南一08团场和九运街、北部下菠湖等地带为富水性强区,据勘探孔资料,单位涌水量19.33~26.06 m³/(h·m)不等;东部木垒一带富水性最弱,为富水性极弱区,根据抽水试验资料,单位涌水量为0.16~0.83 m³/(h·m)。

博尔塔拉河带的富水性表现为河床为中心、向南北两侧变弱的分带性;富水性极强区呈条带状分布于博尔塔拉河上游的查干屯格乡一下游86团场一带,单位涌水量为37.31~58.97 m³/(h·m),该带两侧向南北山前地带,富水性逐渐变化为强、中等、弱和极弱区;东西方向上,由该带的富水性极强区向艾比湖逐渐变化为强、中等、弱区;阿拉山口一带潜水富水性为中等一弱,单位涌水量为5.63 m³/(h·m)。

2.乌鲁木齐南部柴窝堡盆地周边山前地带

乌鲁木齐南部柴窝堡盆地周边山前地带含水层结构具有明显的分带性。兰新铁路以北的广大山前砾质倾斜平原区,含水层由含砂卵石和砾石组成,南西一带含水层厚度一般为220~270 m;西段含水层厚度在370 m左右。在柴窝堡水源地一带为盆地地下水强富水区,涌水量10~30 m'/(h· m),其余地段为富水性中等区,涌水量5~10 m'/(h·m)。乌什城沟冲洪积扇含水层岩性以砾卵石和砂砾石为主,由南向北同一层位的含水层粒径呈逐渐变细的趋势,东都以卵石层为主,西部以卵石层或砾石层为主,往北则多呈现粗细相间的规律,即卵石、砾石或砾石含砂互层,含水层厚度向北东方向增大至500 m后即呈平缓起伏的趋势(基底略有起伏),中部的W13孔以南的区域,含水层厚度大部分保持在500 m左右,W13孔以北一带,虽然第四系厚度在650~800 m之间,但下伏致密含水层(可视为相对隔水底板)厚度60~50 m之间,其上覆饱水的卵砾石含水层厚度450 m左右,其富水性中等,涌水量一般为5~10m'/(hm)。

3.西部玛依勒山一成吉思汗山南麓山前地带的单一结构孔隙含水层

主要指玛依勒山低山丘陵山前陡倾斜砾质平原地带,该地带从东到西均为单斜块状沉降,第四系沉积厚度<300 m,含水层岩性为厚薄不均的卵砾石、砂砾石、砂、厚度变化较大。在山前洪积平原西部,第四系沉积厚度<30 m,其含水层厚度则<10 m;在山前洪积平原东北部勘探深度102.8 m 内,揭露含水层厚度46.65 m。

潜水埋藏深度由山前向南或谷地中部由深变浅,山前潜水理藏深度大于 100 m,向南或向谷地中部随着地势降低,过渡至50~10 m,近奎屯河下游河谷和玛纳斯河下游河谷地段地下水溢出成泉。

潜水富水性呈“弱—强”的变化规律:富水性强区呈条带状分布于一二六团场基建队—一二七团十二连南,单位涌水量为14.93 m"/(h ·m);该带向南。富水性迅速减弱至富水性极弱区,单位涌水量为0.18. m3/(hm)。

图3一8精河水文地质剖面示意图

4.古尔班通古特沙漠

三个泉子以南的古尔班通古特沙漠中心,沉积巨厚的风积砂,最大厚度可达300 m以上,含水层结构单一,无隔水层,也具有单一结构孔隙含水层的性质,其富水性极弱,单位涌水量一般小于1 m³/(h·m)。

(二)双层或多层结构孔隙含水层

主要分布于古尔班通古特沙漠南缘以南至天山北麓潜水溢出带以北的大部分地区,乌鲁木齐南部柴窝堡盆地也有小面积分布,表现为上部潜水、下伏承压水或自流水的双层或多层含水层结构。

1.上覆潜水孔隙含水层

总体来看,上覆潜水含水层从山前向汇流中心(玛纳斯湖和艾比湖)呈现有规律的变化:颗粒由山前向下游由粗变细,岩性由山前溢出带的砂砾石向下游渐变为砂,至汇流中心为亚砂土,厚度由上游向下游逐渐变薄;含水层底板标高则由东向西逐渐变低,最低处为艾比湖湖盆区;含水层层数向汇流中心也略有增加。

上层潜水富水性变化规律明显,由上游向下游,富水性由强变弱。富水性强区分布于奇台南一08团场一乔仁乡、大河沿子乡一五台北、一二六团场基建队—一二七团十二连南等地带,单位涌水量22.25 m³/(h·m),上述地带也是上层潜水的主要开采地段;上述富水性强区下游为富水性中等区,分布于天山北麓细土平原区的大部分地段,单位涌水量为5.79~8.54 m³/(h·m);近沙漠一带为富水性极弱区,单位涌水量为0.60 m³/(h·m)(图3-2)。

2.下伏孔隙承压含水层

受沉积环境和基底构造的影响,承压含水层结构由上游向下游呈现有规律的变化:由上游向下游,含水层厚度和单层厚度逐渐变薄,弱透水层增厚,含水层颗粒变细;含水层顶底板标高总体呈现东部和南部高、西部和北部低的趋势;弱透水层岩性以亚粘土、粘土为主,部分地段为亚砂土。

天山北麓承压含水层岩性颗粒由溢出带向北或由周边向汇水中心(主要是艾比湖)由粗变细,近溢出带为砂、砂砾石,向北为粗中砂夹砾、中粗砂,至沙漠前缘和艾比湖一带为细砂、粉细砂。根据埋藏深度将天山北麓承压含水层划分为3层:第一层理藏深度小于100 m,第二层埋藏深度100~200 m,第三层理藏深度200~300 m。对柴窝堡盆地内承压水没进行划分。

第一层承压水在天山北麓东部的小河流域顶板标高为380~720 m,底板标高为300~690 m;在中部的头屯河-金沟河流域顶板标高为210~420 m,在玛纳斯河下游等地段小于200 m,底板标高为207~390 m;艾比湖以西的奎屯河流域顶板标高为130~401 m,近艾比湖一带小于120. m,底板标高为125~365 m;艾比湖南部的精河一大河沿子河流域顶板标高为215~244 m,底板标高为120~270 m;艾比湖西部的博尔塔拉河流域顶板标高为150~275 m,底板标高为120~270 m;艾比湖北部顶板标高小于150 m,底板标高小于120 m。该层承压水分布2~3层较稳定含水层,单层厚度5~16 m不等,在石总场水源地一带最大单层厚度可达30 m以上。

第二层承压水在天山北麓东部的小河流域顶板标高为270~630 m,底板标高为240~600 m;在中部的头屯河-金沟河流域顶板标高为180~390 m,在玛纳斯河下游等地段小于100 m,底板标高为150~360 m;艾比湖以西的奎屯河流域顶板标高为80~350 m,近艾比湖一带小于70 m,底板标高为157~345 m,艾比湖南部的精河-大河沿子河流域顶板标高195~229 m,近艾比湖附近小于150 m,南部近山前地带顶板标高大于300 m;艾比湖西部的博尔塔拉河流域顶板标高为90~240 m,底板标高为60~210 m;艾比湖北部顶板标高小于100 m,底板标高小于60 m。该层承压水分布2~3层较稳定含水层,单层厚度5~16 m不等,在石总场水源地一带最大单层厚度可达30 m以上。

第三层承压水在天山北麓东部的小河流域顶板标高为200~570 m,底板标高为180~540 m;在中部的头屯河-金沟河流域顶板标高为120~390 m,在玛纳斯河下游等地段为66 m,底板标高为150~360 m,在玛纳斯河下游等地段为60 m;艾比湖以西的奎屯河流域顶板标高为120~401 m,奎屯河下游及近艾比湖一带小于90 m,底板标高为90~330 m,奎屯河下游和近艾比湖一带小于90 m;艾比湖南部的精河-大河沿子河流域顶板标高为30~189 m,底板标高为30~164 m;艾比湖西部的博尔塔拉河流域顶板标高为30~180 m,底板标高为<30~150 m;艾比湖北部顶板标高小于45 m,底板标高小于30 m。该层分布2~3层较稳定含水层,下野地-炮台一带层数可达4层或4层以上,单层厚度5~15 m不等,该层承压水在东部的阜康-奇台以北、石河子北的蘑菇湖一带、金沟河以西的大部分地段为自流水。

天山北麓承压水富水性基本呈南强北弱的变化规律。四棵树河以东的奎屯市-石河子市-吉木萨尔以西,富水性为中等以上,南部的一四三团场和呼图壁县一带富水性可达极强,单位涌水量为33.20 m³/(h·m);石河子北和三台镇-阜康市-昌吉一线以北的3~10 km的狭长区域内,单位涌水量为11.18~13.13 m³/(h·m),为富水性强区;其余地段单位涌水量为5.22~9.63 m³/(h·m);富水性中等以上区的分布面积各河流不一,以玛纳斯河流域和呼图壁河流域向下游呈设状延伸最长,东部的阜康等地段为最窄。富水性中等以上区往北,单位涌水量为1.09~4.60 m³/(h·m),为富水性弱区;至沙漠前缘,单位涌水量为0.53~0.65 m³/(h·m),为富水性极弱区。

艾比湖及其周边地带,富水性由湖周边向湖盆减弱。湖周边承压水单位涌水量一般为5.53~9.63 m³/(h·m),为富水性中等区,部分地段单位涌水量可达10 m³/(h·m)以上;近湖盆一带单位涌水量1.27~4.60 m³/(h·m),为富水性弱区。该区承压水垂向上富水性在近艾比湖一带表现为上强下弱,根据本次工作施工的K3孔资料,上层承压水单位涌水量为11.53 m³/(h·m),下层承压水单位涌水量仅为0.53 m³/(h·m)。

柴窝堡湖盆地中心地带的细土平原区,由松散的砂层或砂砾石与粘土层构成相互叠置的多层含水系统结构,下伏承压含水层岩性较为单一,为上更新世含土砂砾石,厚度大于100 m,顶板埋深一般为50~100 m,其平面上的分布与整个细土平原基本吻合,呈北西一南东向展布。含水层变化规律为两侧到细土带轴部,粘土层厚度逐渐增大,含水层则逐渐变薄,但层数增多;承压水富水性等级为强,涌水量一般为10~30 m³/(h·m)。

(三)混合结构含水层

上部为孔隙含水层,下部为碎屑岩类裂隙-孔隙含水岩组的混合结构含水层分布于准噶尔西部山地谷地、乌伦古湖西部谷地、克拉玛依北部冲洪积平原、额尔齐斯河冲洪积平原、乌伦古河冲洪积平原、乌伦古河南部的剥蚀平原、东部山间谷地。分别叙述如下。

1. 西部山地谷地

本书中的西部山地谷地包括白杨河谷地、和丰谷地(含和什托洛盖洼地)、谢米斯套山南麓谷地,其中白杨河谷地与和丰谷地为断陷谷地。

受第四系厚度和基底的控制,各谷地第四系孔隙含水层结构变化大,由山前向谷地中部,含水层结构由单一结构向多层结构迅速变化,在白杨河谷地和和丰谷地的铁普克苏沼泽带及和布克赛尔县城以东沼泽带等多处地段形成第四系孔隙承压水或自流水(和丰谷地东部)。含水层岩性为冲洪积、洪积卵砾石、砂砾石、粗砂。含水层厚度一般小于30 m,由谷地两侧向谷地中部含水层变厚,和丰谷地的科克毛登处揭露最大厚度46.24 m。白杨河谷地富水性强,和丰谷地与谢米斯套山南麓谷地富水性弱;白杨河谷地的铁厂沟镇-莫合台-喀拉苏村一带,单位涌水量10.22~49.42 m³/(h·m),为富水性强-极强区。本区已成为克拉玛依市供水水源地之一,该区南北两侧,富水性迅速变化为富水性中等、弱、极弱;和丰谷地富水性相对较弱,富水性弱区分布于谷地中部,谷地西部部分地段富水性等级可达中等,单位涌水量1.94~9.60 m³/(h·m),上述富水性分区两侧富水性逐渐减弱至富水性极弱区;谢米斯赛山南麓谷地内富水性变化大,最大单位涌水量达42.67 m³/(h·m),谷地近山前地带为富水性极弱区;和什托洛盖洼地富水性沿和布克河河谷向两侧由富水性中等变化为富水性弱,部分地段不含水,和什托洛盖一带单位涌水量可达7.33 m³/(h·m);远离河谷地段,富水性极弱。

受构造等因素控制,碎屑岩类裂隙-孔隙含水岩组结构、富水性各谷地有所不同。白杨河谷地为多层结构,共揭露含水层7层,含水层岩性为薄层泥岩夹砂砾岩或含砾泥岩、砂岩、砾岩互层;含水层最大厚度36.38 m,最小厚度10.71 m,厚度在垂向上由上向下逐渐变薄;阿腊勒-塔柯尔根-黄羊泉一百口泉一带为富水性弱区,单位涌水量1.26~6.81 m³/(h·m),其余地段为富水性极弱区,单位涌水量小于1 m³/(h·m)。和丰谷地内为单层或双层结构,顶板离地面深度一般小于100 m,谢米斯赛山前及依克乌图布拉克(原国营牧场)一带顶板埋深大于100 m,含水层岩性为弱胶结的含砾砂岩、砂砾岩、泥质砂岩等,含水层厚度差异较大,上游含水层厚度为28.72~53.52 m,下游含水层厚度为75.5~76.34 m;和什托洛盖洼地含水层岩性为砂岩,厚度10.67 m,富水性相对较弱,富水性弱区主要分布于和丰谷地的铁厂肯乌散乡一莫特格乡一敖包乡一带以及和什托洛盖,单位涌水量1.29~5.09 m³/(h·m);其余地段为富水性极弱区,单位涌水量小于1 m³/(h·m)。谢米斯套山南麓谷地碎屑岩类裂隙-孔隙含水岩组为古近-新近系砂砾岩,含水层厚度大于30 m;富水性极弱,单位涌水量小于1 m³/(h·m)。

2. 乌伦古湖西部谷地

本书中的乌伦古湖西部谷地指托斯特谷地、和丰东部谷地和乌伦古湖南部的黄花沟牧场,其中,托斯特谷地、和丰东部谷地为构造谷地。

乌伦古湖西部谷地孔隙含水层薄且变化极大,厚度一般小于3 m,在托斯特谷地的赛木孜齐-塔依阔勒一带最大可达18 m,黄花沟牧场洼地内最大厚度可达10 m,含水层岩性以洪积、冲洪积、坡积砂砾石为主,富水性极弱,单位涌水量小于1 m³/(h·m),不具规模供水意义。

碎屑岩类裂隙-孔隙含水层构成了乌伦古湖西部谷地内的主要含水层,各谷地含水层结构不同。托斯特谷地基底断裂发育,谷地西部的吉木乃-吐曼德一带分布有2层含水层:第一层岩性为砂砾岩,顶板埋深60~80 m,含水层厚度为4 m;第二层含水层岩性为中细砂岩、中粗砂岩和砂砾岩,顶板埋深为220~260 m,含水层厚度为30~40 m。谷地中部基本上分布有1层含水层,含水层顶板埋深变化大,为42~237 m不等,含水层岩性为含砾中粗砂岩、中细砂岩,总厚度24.9~40 m。谷地东部布尔合斯太一带分布有2层含水层:第一层含水层埋深68~142 m,含水层岩性为中粗砂岩、砂砾岩;第二层含水层埋深180~260 m,含水层岩性为中粗砂岩。该谷地内的碎屑岩类裂隙-孔隙含水岩组富水性相对较弱,谷地中部的赛列铁尔一带,单位涌水量为1.18~4.61 m³/(h·m),富水性为弱;谷地内的其余地段单位涌水量小于1 m³/(h·m),为富水性极弱区。

和丰东部谷地根据地形可划分为南北两部分。北谷地含水层离地面深度大于100 m,含水层顶板埋深113.47 m,岩性为中细砂岩,含水层厚度22.90 m。南谷地含水层埋深变化较大,巴音达拉一带含水层埋深为117.12~222.73 m,岩性为砂岩、砾岩,厚度68.44 m;依和陶力一带含水层离地面深度为9.47~184.23 m,含水层岩性为粗砂岩、细砂岩,厚度达155.54 m;查干恩格一带含水层埋深15.65~187.38 m,岩性为中粗砂岩,厚度为158.55 m;依和陶力东北部一带含水层顶板埋深为30~50 m,含水层岩性为砂岩、含砾砂岩,厚度20.15~78.70 m;至近乌伦古湖一带,分布2层含水层,第一层含水层埋深为31.91~61.63 m,含水层岩性为中细砂岩,厚度为21 m,第二层含水层埋深65.17~148.88 m,岩性为中粗-含砾中粗砂岩,厚度76.75 m。该谷地内富水性极弱,单位涌水量一般小于0.1 m³/(h·m)。

黄花沟牧场北部含水层岩性为中、粗砂岩,含水层埋深为48.27~57.21 m,含水层厚度8.94 m;中部含水层岩性为粗、中、细砂岩,含水层顶板离地面深度大于100 m,含水层厚度30~40 m;南部含水层顶板埋深由东西两侧的大于100 m逐渐变为中部的小于50 m,含水层岩性为粗、中、细砂岩或含砾中粗砂岩,含水层厚度为38.33 m。牧场富水性极弱,单位涌水量一般小于1 m³/(h·m)。

3. 克拉玛依北部冲洪积平原

克拉玛依北部冲洪积平原孔隙含水层为在近山前一带为卵砾石、砂砾石,至艾里克湖一玛纳斯河河床一带则变为粉细砂,含水层厚度由山前向下游变薄;白碱滩一带含水层厚度为5.62 m,含水层岩性为中粗砂;木依塔河下游含水层厚度为9.80 m,含水层岩性为细砂,富水性极弱,单位涌水量小于1 m³/(h·m),水质差,不具供水意义。

克拉玛依北部冲洪积平原下伏以古近-新近系、百垩系和侏罗系砂岩、砾岩、砾状砂岩为主,为叙述方便,将其统称为碎屑岩类孔隙-裂隙含水岩组。百口泉地区分布2层含水层:第一层埋藏深度20~52 m,含水层厚度10~12 m;第二层埋藏深度为45~84 m,含水层厚度2~12 m。乌尔禾、百口泉、白碱滩一带,含水层岩性为砂岩,厚度4.66 m。小艾里克湖一带,分布2层含水层,含水层岩性为砂岩,含水层总厚度15.80 m。黄羊泉至白碱滩一带,仅分布1层含水层,含水层岩性为细砂岩、粉砂岩,含水层厚度为42.47 m。碎屑岩类孔隙-裂隙水富水性相对较弱,黄羊泉一百口泉一带单位涌水量0.14~1.34 m³/(h·m),为富水性弱区;其余地段为富水性极弱区,单位涌水量小于1 m³/(h·m)。

4. 额尔齐斯河冲洪积平原

额尔齐斯河冲洪积平原包括阿勒泰山南麓冲洪积平原和萨吾尔山北麓冲洪积-风积平原。

萨吾尔山北麓冲洪积平原第四系孔隙含水层薄而且不均匀,岩性以卵石、砂砾石、粗砂为主,含水层厚度一般小于1~3 m,仅在沟谷中含水层厚度可大于3 m,富水性极弱,单位涌水量小于1 m³/(h·m)。古近-新近系碎屑岩类裂隙-孔隙含水岩组一般分布有1~2层含水层,但含水层分布不连续;第一层顶板埋深50~150 m变化不等,含水层岩性为含砾粗砂岩、石英细砂岩、砂砾岩,含水层厚度9.18~24.83 m不等;第二层顶板埋深140.47~278.34 m,含水层岩性为含砾粗砂岩、中粗砂岩、细砂岩和砾岩,含水层厚度21.40~50.05 m;富水性极弱,单位涌水量一般小于1 m³/(h·m)。

阿勒泰山南麓冲洪积平原孔隙含水层结构单一,由北向南含水层颗粒由粗变细,近河谷地带颗粒大于远离河谷地段;含水层厚度由东西两侧向布尔津河一带逐渐增大且有西部大于东部的趋势;北部山前由于新构造运动影响,河流下切,孔隙含水层厚度极薄甚至成为透水不含水层。西部的一八五团一带,含水层岩性为卵砾石、砂砾石,厚度为39.85 m;一八五团与哈巴河之间一带以及哈巴河县城南部地带,岩性为卵砾石、砾卵石,含水层厚度为6.58~15.00 m;布尔津县城东北一带,含水层岩性为卵石,含水层厚度28.75 m;布尔津县城一带,含水层岩性为卵石,含水层厚度14.62 m;北屯镇以南一带和以北至克兰河一带,含水层厚度一般小于3~5 m且变化大;富水性具有较为明显的分布规律:河谷区富水性强于河谷两侧区,形成了以一八五团场、哈巴河、布尔津河及河流两侧为较强富水的富水带,单位涌水量为6.10~26.37 m³/(h·m)不等,是目前孔隙潜水开采的主要地段;其余大部分地段为富水性弱-极弱区,不具规模供水意义;碎屑岩类裂隙-孔隙含水岩组岩性变化不大,以中砂岩、粗砂岩、中细砂岩为主,含水层总厚度一般为10~30 m,最大含水层厚度为46.86 m,含水层顶板埋深28.82~197.91 m变化不等,富水程度差,除布尔津北的吉迭勒库都克、北屯北等地带单位涌水量为0.19~4.61 m³/(h·m)外,其余大部分地段单位涌水量小于1 m³/(h·m),为富水性极弱区。

5. 乌伦古河冲洪积平原

乌伦古河冲洪积平原孔隙含水层厚而且不均匀,含水层厚度一般小于3 m,沿河地带最大厚度为12.5~27.1 m,含水层岩性以含砂砾石、含砾粗砂、粗砂、粉砂为主,含水层结构较单一,仅在局部洼地内可表现为多层结构。潜水富水性弱于额尔齐斯河流域孔隙潜水,富水性弱区分布于福海县城一福海县公安农场一八二团场一带乌伦古河河谷两侧的冲洪积平原以及乌伦古河河谷中,单位涌水量为1.09~1.78 m³/(h·m);其余地段为富水性极弱区,单位涌水量小于1 m³/(h·m)。碎屑岩类裂隙-孔隙含水岩组以新近系砂岩、砾岩为主,北塔山北部的山间断陷盆地含水层岩性为砾岩,含水层厚度为11.44~44.19 m,含水层埋深为71.60~175.79 m;卡拉麦里山南部山前一带,含水层岩性为砂岩、砾状砂岩、砾岩,含水层厚度为6.0~16.7 m,含水层埋深为20~80 m。该区内的碎屑岩类裂隙-孔隙含水岩组北部富水性为极弱,南部富水性为弱,据钻孔抽水试验资料,单位涌水量为1.91 m³/(h·m)。

6. 乌伦古河南部剥蚀平原

乌伦古河南部三个泉子以北的广大剥蚀平原,第四系孔隙含水层厚度一般小,富水性极弱,单位涌水量小于1 m³/(h·m)。碎屑岩类裂隙-孔隙含水岩组一般具有多个含水层,为多层结构,顶板埋深自北而南变浅而含水层逐渐增厚,含水层岩性以中粗砂岩、细砂岩、含砾细砂岩为主,但含水层分布不连续,含水层厚度变化极大,为16.06~166.85 m变化不等,除三个泉子等局部地段单位涌水量可达1.17~2.49 m³/(h·m)外,其余地段单位涌水量小于1 m³/(h·m),为富水性极弱区。

7. 东部山间谷地

本书中的东部山间谷地包括卡拉麦里山南麓山前地带及北塔山山间谷地等地带。

上述地段内第四系孔隙含水层厚度一般1~3 m,含水层岩性以卵石、砂砾石、粗砂为主,其富水性弱一极弱,单位涌水量一般小于1 m³/(h·m)。

碎屑岩类裂隙-孔隙含水岩组以新近系砂岩、砾岩为主,北塔山北部的山间断陷盆地含水层岩性为砾岩,含水层厚度为11.44~44.19 m,含水层埋深为71.60~175.79 m;卡拉麦里山南部山前一带,含水层岩性为砂岩、砾状砂岩、砾岩,含水层厚度为6.0~16.7 m,含水层埋深为20~80 m。

该区内的碎屑岩类裂隙-孔隙含水岩组北部富水性为极弱,南部富水性为弱,据钻孔抽水试验资料,单位涌水量为1.91 m³/(h·m)。

本次工作主要对第四系松散岩类孔隙含水层的渗透系数、给水度、弹性释水系数以及降水入渗补给系数、煤灌入渗及井灌回归补给系数的分布规律和变化特征进行阐述。

第二节水文地质参数变化

一、渗透系数的变化

准噶尔盆地内渗透系数受地形地貌、地层岩性及结构、颗粒组分和颗粒级配的控制。总体来看,盆地南部渗透系数大于盆地北部渗透系数,盆地中部的沙漠地带渗透系数为最小;渗透系数的分布变化规律具有流域分带的特征,大河流流域渗透系数大于小河流流域渗透系数,河流上游地带渗透系数大于下游渗透系数,河谷区渗透系数大于河间地段渗透系数(图3-11和图3-12)。

(一)准噶尔盆地南部渗透系数的变化

准噶尔盆地南部的渗透系数由山前向下游由大变小,以河床为中心,渗透系数向河床两侧逐渐变小。单一结构含水层渗透系数普遍大于多层结构含水层渗透系数。

单一结构含水层分布区渗透性分布与富水性分布基本一致,即也呈现“弱—强一弱”的变化规律。南部近山前带,渗透性弱,托托—呼图壁一带一般小于5 m/d;精河以西包括博尔塔拉河谷地两侧,渗透系数一般小于15 m/d;玛依勒山山前渗透系数可达31 m/d;东部木垒以及北塔山、卡拉麦里山山前一带,渗透系数一般小于10 m/d,木垒河河谷地带、木垒北部湖带,渗透系数大于10 m/d,最大为31 m/d。山前带向北至G312线附近,为渗透性强区,其渗透系数一般大于30 m/d,玛纳斯河、呼图壁河、奎屯河、博尔塔拉河等河流的河床及其两侧渗透系数一般为60~100 m/d,玛纳斯河与呼图壁河一带大于100 m/d,开垦河等近河流出山口处渗透系数可达80 m/d;奇台至阜康南部山前地带渗透系数一般大于50 m/d。由G312线向北,渗透性减弱,渗透系数小于50 m/d。

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?