点击👆蓝字 关注我们

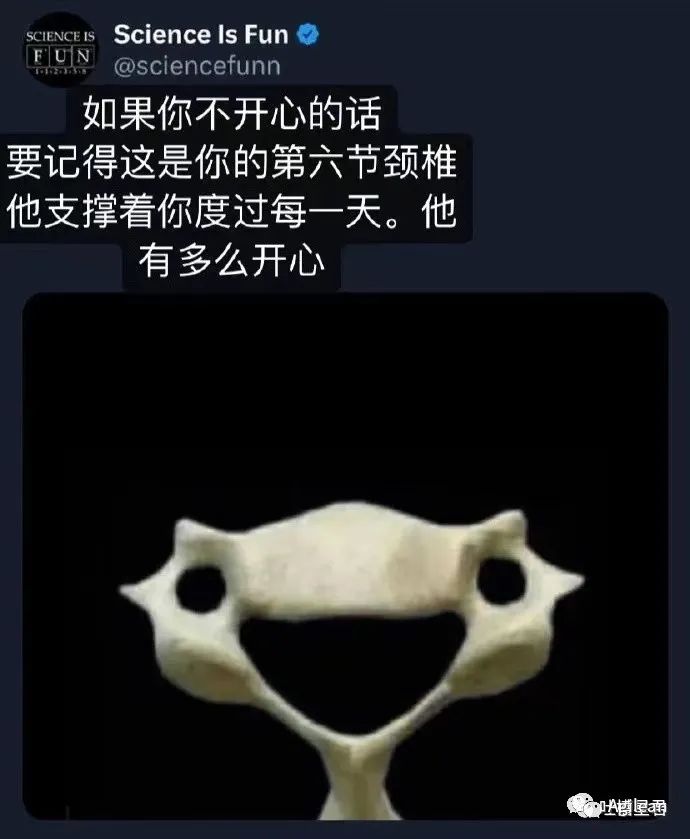

下面这张图是我前几天看到的一个段子,本来是治愈系,可我想了想,我的颈椎应该笑不出来,因为,它变形了。不光它笑不出来,一年前的我大概率也笑不出来。

(图:来源于公众号「吐槽星君」)

三十几岁的人,六十几岁的颈椎

作为一个老颈椎病患者,我从一开始只是偶尔手指发麻,发展到颈椎病发作时,出现严重的晕眩、呕吐和血压升高,这种发作期状态甚至会持续好几天,直接影响正常生活。可颈椎问题很多是退行性病变,治疗是没什么好办法的,只能注意预防,保暖、注意站姿和坐姿等等。简单地说,我一个三十几岁的人,颈椎却恨不得是六十几岁的状态。

虽然骨科医生说没什么治疗的好办法,可颈椎病发作起来真是要命啊……直到去年底,我已经尝试过针灸、拔罐、整脊等等一系列自救措施,家里各式各样的颈椎托都五六个。可这些都是治标不治本,最多只能暂时缓解症状,过没多久必然又会发作。

很多企业管理的场景何其类似!在研发管理这个场景下,研发交付慢是很多企业能感知到的问题。而因为研发交付慢,可能导致业务错过市场机会,造成严重的后果。到了这种程度,就不是研发本身的问题,而是企业的问题了。

再一看情况,一方面是几百、几千、上万人的研发团队,以及沉淀了几十年的老系统;另一方面是还在飞奔的业务、越来越激烈的市场竞争以及要求越来越严的监管。好像怎么做都不好办,不是不见效就是太折腾。即便如此,企业也还是会尝试用各种办法进行改善,比如梳理和完善流程与制度、文化宣传、加强各种技能培训,但很多时候会像是在“搞运动”,短时间似乎能好转一些,可“运动”结束,好像又恢复了原状。想想都让管理者头疼。

回到我的故事,直到去年11月某一天,在同事兼病友吴穹博士的建议下,我决定尝试新一轮的自救——这一次,我走上了运动康复的道路,彻底打碎了自己多年来“不运动”的人设。虽然一开始是试一试的心态,但是没想到,这一次自救运动不仅“救”了我的颈椎病,还让我在工作上产生了新的感悟。

感悟 1 :问题的根源往往不在其爆发的地方

很多时候,问题根本不在看起来出问题的位置

经过初步的评估,康复教练拿出人体骨架、人体3D视图开始给我分析问题。其中有很多专业表述,这里不做详细复述,最令我印象深刻的一句是:“你颈椎问题的根源在肩背。” 我是去解决颈椎问题的,万万没想到,问题居然根本不在颈椎,它只是个悲催的终端受害者。 想要救颈椎,办法不是去折腾颈椎,而是去处理肩背! |

企业管理场景,也非常类似。很多时候,企业都会本能地头痛医头脚痛医脚。这样往往只能短暂止痛,很难根治。

这里用研发中的测试来举个例子。测试作为研发交付的末端环节,往往是很“痛”的。但测试的“痛”大部分根源不在测试。

测试一个很大的痛点是测试时间紧张。但这个时间紧张往往不是测试造成的。比如原本测试应该有7天时间,但在需求分析、开发环节都出现了延误,各自耽误了2天,交到测试手上,距离测试提交发布只剩下了3天的时间窗口,连原计划的一半都不到。也就是说所有测试上游的时间偏差都会累积到测试环节。如果面临的是必须按期上线的需求,测试的压力可想而知。连续加班、临时加人都算常规操作。这里还带来一个衍生问题,就是时间紧张带来的测试质量下降。由于时间紧张,很多时候测试案例的覆盖面、完成度都不得不打折。等真的上线出了生产问题,首当其中被问责的往往是测试:“为什么没有测出来?”

测试的另一个痛点是提测质量不达标。看起来早上10点需求已经提交了测试,但是结果连冒烟都无法通过。需要开发返工。等到下午3点,开发重新提交以后测试才能开始工作。看起来进入测试是一天了,可真正有效的测试工作时间又只有两三个小时。

在企业管理这种复杂协作场景,痛点突出的环节,不一定是真正的问题点,它可能只是个悲催的“颈椎”。

在前面这个测试的例子中,大家采取的提高测试技能、加强自动化测试建设之类的举措,就是一种防御性改进。必要性肯定是有的,成效也略有,但就像注意给颈椎保暖之类的措施一样,需要长期坚持,但很可能问题还是会经常反复。

在后面的感悟中,会和大家讨论另一个问题,如果我们真的头痛医头脚痛医脚,为什么不仅可能解决不了问题,甚至可能在长期带来阻碍。

感悟 2 :组织也需要学会如何正确呼吸

通过基础的举措在底层积累量变,在整体上带来质变

要改善我的肩颈,第一步是学会正确的呼吸。 说到这里,很多人下意识的反应是:“嗐,呼吸谁还不会呀?” 没错,我还真不会呼吸。因为此呼吸非彼呼吸,正确的呼吸模式叫做“胸腹联合式三维呼吸”。需要在胸腔盆骨对位的情况下,用核心肌肉发力进行呼吸,胸腔、腹腔都要参与到呼吸中来。 教练提示:“很多人颈椎问题久治不愈,都是呼吸模式没有调整好。”就这样,这么基础的呼吸,我学了三个月也练了三个月,躺着练,坐着练,站着练。 练了一段时间后,教练问我:“你好像从来没有问过我,为什么要一直练呼吸,也没有质疑过练呼吸对颈椎康复有什么直接作用?” 还真是没问过……其实,同样是在“喘气”,可不同的呼吸扩张方式,调动的肌肉是完全不同的。错误的呼吸模式会强迫我肩颈周围的肌肉参与到呼吸过程中来,也就是产生了“代偿”。这意味着它承担了本不应该由它承担的事情。肩颈周围的肌肉在这样日积月累的额外劳动重压之下,疲惫不堪,从而导致了我的肩颈僵硬颈椎受限。 而正确的呼吸模式,调用激活深层核心肌肉群,胸腔腹腔均匀扩张,从而促进建立起整个脊柱躯干的稳定和对位。肩颈周围的肌肉不用再进行额外的“劳动”,自然得到缓解放松。 |

作为管理咨询顾问,我们经常要帮助团队理解很多管理举措的目的和意义,以及这些管理举措都是怎么产生作用的。有趣的是,复杂的举措和机制大家的疑问往往集中在落地操作层面,反而越简单的举措,大家对于“为什么”和“产生什么效果”有越多疑问。这可能是因为复杂的举措和机制有更强的应用场景针对性,并且“看起来”更加可靠。

以“站会”这个常用基础实践为例,我们经常面对的典型疑问有下面几个,也都能比较好地类比到运动康复里呼吸练习场景。

团队疑问:“我们每天都要开很多会,这15分钟的站会能解决什么问题?”

类比问题:“大家每时每刻都在呼吸,为什么还要单独练习?有什么用?”

团队疑问:“开个站会非要全员吗?几个关键人碰一下行不行?只叫开发行不行?”

类比问题:“呼吸非得胸腔腹腔一起参与吗?单独胸腔行不行?”

我想了想自己对管理实践的认知,也就不奇怪我为什么对练习呼吸这件事没有产生疑问。

一方面,如果某一件事相当基础,做这件事的时间占用比例很高,比如呼吸,比如管理协同,可以说无时无刻不在进行。那么这件事的效率只要有10%的改善,那就会产生巨大的成效。这种成效不会只局限在某个领域,而是会对整体带来改变。如果这件事做得不好,也会带来巨大的阻碍。在呼吸模式错误时,会在不自觉的情况下给予身体大量的错误讯息与压力累积,进而产生各种疼痛或是动作功能障碍。如果协同的方式不够高效,那就会产生大量的信息不对称、不一致,在没有达成共识的情况下推进工作,难免产生很多的来回沟通确认、结果偏差和返工。

另一方面,如果这件事是必不可少的,比如呼吸和沟通对齐,那么我们不太可能说从某个时刻开始,停止旧模式,切换为新模式。而是一边在旧模式继续存在的前提下,开始引入新模式的学习,不断刻意练习加强新模式的熟练度。比如每天15分钟呼吸练习,就是进行新模式的刻意练习。随着时间的推移,逐步形成新的习惯模式,在日常自然地运用新模式。

练习呼吸就像是通过管理实践练习协同。呼吸模式不对的时候,身体会出现代偿,导致疼痛。其实在企业中也一样。拆分开来看,每一个职能、每一个角色都有自己的职责和目标。如果某些职能角色不够强大,那其他的职能角色就需要“代偿”。比如,在业务-产品-研发的结构下,如果产品的能力不够强大,那么业务和研发就需要做得更多。可能业务需要更多地思考产品形态、研发需要更多地思考产品架构。我们的管理改进实践,很多时候都是在尝试在组织里各个角色回到原本应该在的位置、发挥应该有的作用,梳理清楚大家的协作关系,并建立长效的协作机制。

很多基础的管理实践,其实就像金字塔的底座,通过量的积累,在组织实现质的改变。所以企业在推动管理改进时,不要过分迷恋看起来精密复杂的方案,更不要忽视基础实践的力量。

感悟 3 :或许不是不疼,而是麻木了

改变难免伴随着阵痛;让人痛苦的,未必是不好的

在最初的问题评估阶段,教练就问我:“肩颈是否有疼痛感?” “后背和肩胛骨内侧会疼,但肩膀本身和颈部没有什么疼痛。” 随着我的肩背好转,这时候我的脖子开始痛了,偶尔会痛到暴躁。 这个时候,教练的解释是:“人的身体是有自我保护机制的,如果很多地方都有持续性的疼痛,往往只能感受到最痛的那一点,否则就会影响日常生活。其他的地方不是不痛了,而是被大脑选择性忽略了。现在能感受到疼痛,一方面说明之前最严重的地方好转了,另一方面说明你的本体感受提升了,能够更敏感的感知到身体的变化。” 好家伙!我不是不痛,而是痛到麻木了啊…… |

在企业变革的过程中,其实很多时候一线的小伙伴也往往处于痛到麻木的状态。在研发管理场景下,我们会在一线收到这样的反馈:

“需求交付就是要这么久的,我们也没闲着,最近天天都在加班。”

“我们一直都是3、5个版本在并行的啊。”

情况肯定是不好的,但是好像大家也习惯了,习惯了这种拥堵状态,似乎也没那么痛。其实在顾问看来,大家只是麻木了。

这里简单解释一下,什么是拥堵。研发管理面对的是一个非常典型的多职能知识工作者的复杂协作场景,要完成一项工作,需要很多角色(产品经理、开发、测试、运维等)通力合作。有时候大家会把研发交付过程,比喻成流交通线路,需求(汽车)从A地(提出)到B地(上线)就完成了交付。

大家对于早晚高峰的堵车都有认识,尤其在一线城市。研发也是类似的,经常会遇到拥堵,需求交付很慢,大部分时间都在等待,而不是在流动。

可研发的拥堵也有不同的特点,首先,研发可能不止早晚高峰拥堵,而是全天拥堵。其次,交通的拥堵往往有比较固定的拥堵点。比如上海工作日早高峰的南北高架西侧,基本肯定是堵的。但研发的拥堵点往往是“漂移”的。有时候我们觉得需求分析是瓶颈,有可能我们什么也不做,下一个周期的瓶颈就自然转移到了开发。

所以这也是前面提到的“头痛医头脚痛医脚”这样本能的自救方式,可能带来的深层次问题——如果我们觉得需求分析是瓶颈,可能就会针对需求分析进行专项的优化,比如加人、加管理规则。等我们在整个过程都加上了很多规则以后,可能反而降低了过程的灵活性和弹性,让整个过程更加僵化。

就像我僵硬的肩颈一样,为了保护颈椎,肌肉一直很紧张也变得很僵硬,僵硬以后不仅活动受影响,也加重了颈椎压迫。

随着我们管理改进举措的推进,很多企业可能开始感到痛了,这种痛其实不是越改越糟糕,而是让大家更清晰、更聚焦地看到了最关键的问题。

比如,我们通过管理可视化,就能清楚的展现出研发交付的端到端过程和全局。这时候一线团队可能会因为多了一些管理工作,或者对于展现出来的数据结果不满意,而产生反弹。实际上,很可能不是原来不痛,而是麻木。这时候中高层管理者的确会承受不少来自一线的压力。但是要停止改进回到麻木,还是进一步解决问题,我相信管理者自有判断。

而随着管理数字化水平的提升,我们的企业“大脑”可能会一下子感知到很多信息,这时候需要管理者学习人类大脑的“聚焦”,用统计手段和管理智慧去识别和聚焦问题关键。

感悟 4 :循序渐进,方可长久

从可视化,到建章建制

在最初的动作评估中,我颈椎左右旋转受限、上下旋受限严重,肩膀上抬手、后背手受限。简单来说,就是颈椎和肩膀的活动度不够。比如别人扭个头就能看到的角度,我要转个身、弯个腰,通过其他部位的代偿才能完成。 经过了几个月的练习,我肩颈的活动度已经有了非常明显的改善,不再是僵硬的一整块。 这个时候,教练提醒我:“恢复活动度,只是运动康复的第一步。没有力量的灵活,容易失控,非常脆弱。接下来需要加强肌肉的练习,建立好的动作模式,变成有力量的灵活,才是长期可持续的改善。” |

在我近期另一篇文章《看板方法:始于可视化,成于管理机制》中,介绍了我们常见的改进手法——建立端到端可视化,结合一系列管理管理举措,形成管理机制,促进可持续的改善。

这里简单回顾一下这篇文章的引言:

很多管理者都有这样一个很朴素的愿望:我想直观地“看见”团队里面谁在干什么,各项工作进展怎么样。

然而在软件研发这种典型的知识工作者密集的行业和领域,最大的特点就是工作内容、工作过程可见度低,甚至不可见。看不见、摸不着的东西显然更难管理,有顾问玩笑说“看得见的叫管理,看不见的叫想象”。

当这些管理者接触到“看板”这样的工具时,很容易就能接纳。因为“看”板,很容易让人意识到它能带来可视化的效果。确实也是如此,可视化本来就是看板核心实践的第一条。

成也萧何败也萧何。可能由于可视化的效果太直观了,很多管理者容易忽视看板方法其实是有一整套理论体系的管理方法,只见可视化的树木,不见管理方法论的森林。

最后一句话,说的不就是“没有力量的灵活”吗?那研发管理的“肌肉力量”怎么建立呢?在文中围绕看板方法五大核心实践展开讨论。也就是说,在推动可视化的时候,我们实际上也需要进行一系列的管理改进。但是因为一开始“肌肉力量”比较弱,我们可能需要对练习内容进行合理退阶。

这里还是用站会这个实践为例,一开始,我们可能先要求团队能够按时开站会,能控制站会时间,对着看板按照基本的“昨天完成、今天计划、问题阻碍”的三段论进行发言即可。后续逐步提高完成要求。这也和康复训练一样,练呼吸的时候从躺着静态练习开始,再到坐着、站着练习,最后逐步把正确的呼吸模式融入动作,在动态中练习。

等团队基本上完成了跨职能协作的改善,进入了长期改进循环,就算基本学习到了新的“动作模式”。随着新动作模式越来越熟练,逐步变成本能,也就慢慢打造出了“有力量的灵活”。

虽然我们有“改进套路”,但实际上企业管理变革没有银弹,需要因地制宜。即使顾问有成熟理念和专业方法论的支持,也有行业经验,但每家企业的情况都是独特的,不仅初始状态是独特的,对于管理改进手段的反馈也有其独特性。需要顾问和企业一起,在改进过程中进行动态的、持续的调整和优化。

感悟 5 :由表及里,逐步深化

管理改进是永无止境的

经过差不多半年的练习,我的肩颈已经基本上完成了功能恢复和肌肉强化两个过程,在近一年的时间,即使偶尔受寒、姿势不正确,我的颈椎病都没有发作过。这是近五年来前所未有的。 随着练习和改进的深入,虽然解决了肩颈的问题,但人是一个整体、脊柱也是一个整体。如果颈椎作为脊柱上段有问题,那么腰椎作为脊柱中下段,多少也会有问题。就像颈椎问题和肩背有关,而腰椎的问题和骨盆、下肢力线密不可分。 就好像搭积木的时候,从底座的足弓,到中间的骨盆,到最上面的颈椎和头骨。如果最上面颈椎和头骨的位置摇摇晃晃,那么就要逐级向下检查,是哪一层或哪几层没有搭好。 这不,毫不意外的,我的骨盆和下肢力线都有问题。 |

我们在辅导企业改善研发管理的过程中,一般会花半年到一年的时间,用试点验证模式,有的企业还会再花半年到一年的时间,扩大试点验证规模化模式,之后就会进入全面的规模化推广。这就像是康复时,先要解决的只是某个具体的痛点,如果能看到比较好的效果,就会开始尝试进行体系性的改进。

在这个过程中,其实不光是范围的扩大,实际上还有改进的深化。往往我们会说,这时候“改革进入深水区”。为什么这么说?

研发涉及到的,主要是业务、产品、需求的价值实现环节,几乎是价值交付的末端。就像颈椎一样,是最上面的一层。在研发之前,还有很多价值探索、价值决策环节。比如,战略规划与分解、探索业务模式、规划产品路线等等,这些都不是研发本身会涉及的内容。但这些内容其实决定了研发本身的规划,也在很大程度上会影响研发的效率。

当然,在改进的时候,我们会优先理顺研发内部的问题。就像我在解决肩颈问题时,其实并没有涉及到腰椎、下肢的训练。但随着肩颈本身问题的改善,其他部分的改进也应该提上议事日程。

在一些我们已经进行了规模化研发改进的企业,现在面临的共性问题是,如何与业务进行更好的融合、财务预算与人事制度如何更好地支撑持续性的改进。这些是在组织整体上的议题,如果不能解决,企业整体的管理效能就难以出现更大的提升。想要提升企业自身的韧性、适应性,就更加缺乏基础。

所以,管理改进是一个组织级的话题,而不是职能级的话题。即便我们从职能级开始改进,随着改进的深入,也会演变成一个组织级的系统性话题。

感悟 6 :企业与顾问之间的良性互动

企业需要和顾问利出一孔,发挥其专业价值

回头看一年的练习,其实是我和教练一起,奔着我的共同目标“改善功能”一起努力的过程。 在这个过程中,教练要做的是定期评估我的身体状态和功能、制定长期和短期的训练计划、帮我进行肌肉的松解和恢复、根据我在训练中的实际表现及时调整方案和要求、两次训练间回访我的感受和状态对下一次的训练内容进行调整。 我要做的,第一是配合训练,包括课后练习;第二是和教练持续保持沟通,一方面日常反馈自己的训练感受,另一方面是如果出现什么突发情况,也要及时反馈。比如在今年中,我走路扭过一次膝盖。为此教练给我调整了训练计划,那段时间重点都在进行扭伤的恢复。 |

在过往的辅导中,每一家企业和顾问的关系其实都是不同的。

有的企业,把顾问当“权威”,希望顾问给出“一定对”的解决方案,对顾问的意见言听计从。

其实每一家企业的情况都是不同的,都有其个体差异,行业里所谓的“最佳实践”其实都有其背景和上下文,是适应特定企业特点的。我们可以借鉴,但是不能机械地照搬。

如果企业全然依托顾问的权威,而缺少自己的思考、缺少与顾问的沟通。那顾问最后提出的方案,其实很难“对”。就像康复过程中,如果没有学员的高频反馈,教练就没有办法适时调整训练方案和内容,难以保证最后的效果。

有的企业,把顾问当“老黄牛”,希望顾问能把所有改进相关的事情都做了。这就像在康复中,自己不练习,只寄希望于每周1-2次的教练辅导。但其实顾问和教练一样,都是专业第三方,是没法替你练习和改进的。而且顾问都有退场的一天,如果在顾问辅导的过程中,企业自己没能完成能力转移,那么顾问退场后,就不容易保证之后的持续改进。

当然还有别的类型,但顾问和企业的关系,其实和康复教练与学员的关系有着高度的相似性。那顾问和企业的良性互动关系可以是怎样的呢?

01

共同目标

双方具有共同目标。改进不是顾问的事,而是企业和顾问共同的事情。就像读书,不是给学生请一个全国名师,就能保证他上清北。上清北是师生共同的目标,需要老师和学生共同的付出和努力。

02

持续沟通

双方在过程中持续进行沟通,在共识的基础上推动工作。需要沟通的内容可能涉及很广,包括对于目标和现状的理解,对于改进方法的认识和实际实践的感受,对于未来调整的决策等。

以上两条都是知易行难,某种程度上说也是可遇不可求。但如果能够做到目标一致、持续沟通,顾问和企业就可以形成非常良性的互动,是老师和学生,也是伙伴和战友。

写在最后的话

随着辅导的企业越来越多,就越来越觉得组织像是生命体,而不是精密仪器。

这就意味着,企业的管理改进大概率不是一个精细图纸设计出的蓝图,而是一个不断“识别、刺激、反馈、调整”的循环过程,需要顾问和企业一起在改进过程中朝着目标滚动优化。

顾问是一种专业服务。“专业创造价值”,这一点我非常认同。对顾问而言,所谓“专业”,就是首先要能识别现状、分析问题;在这个基础上知道给出什么刺激、给在哪里,也是识别“最佳实践”和“方法论框架”中哪些地方可以直接借鉴,哪些地方需要做一些调整和妥协,以及怎么调整和妥协才更有可能是有效的;在落地的过程中,知道收集哪些反馈信号、理解各种反馈信号代表的含义,甚至识别出一些干扰信号,再根据反馈做出合理的进一步优化调整,持续循环这个过程,和企业一起不断向着改进目标迈进。

彩蛋

以防有病友想问,这里统一回复一下我目前的颈椎状态:在医学上看,颈椎没好。毕竟是退行性病变,是无法逆转的,这一点骨科医生的说法完全没错。但是在日常生活中,我认为自己的颈椎好了,毕竟现在不会急性发作、活动也灵活多了,属于安全可控状态~

本期直播,再谈价值流

老时间,老地点

本周四晚 19:30

欢迎伙伴们预约直播哟~

分享

收藏

在看

点赞

1053

1053

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?