论文信息

|

2023年11月29日,中国农业大学动物科学技术学院胡永飞团队在美国微生物学会旗下mSystems期刊上在线发表了题为《Integrated multi-omics reveals the roles of cecal microbiota and its derived bacterial consortium in promoting chicken growth》的研究论文。

鸡肠道中栖息着数量众多、种类繁杂的微生物,这些微生物可以通过产生维生素、短链脂肪酸、胆汁酸等物质,影响鸡的生理代谢及免疫抗病。越来越多的证据表明,肠道微生物群与鸡的生长性能密切相关,然而其中的机制仍有待揭示。本研究通过微生物组学、代谢组学、转录组学和靶向培养组学等手段来阐明不同体重肉鸡肠道微生物的差异及其对宿主生长代谢的影响,并进一步探讨粪菌移植和细菌联合体(bacterial consortium)在提高肉鸡生长性能中的作用和机制。

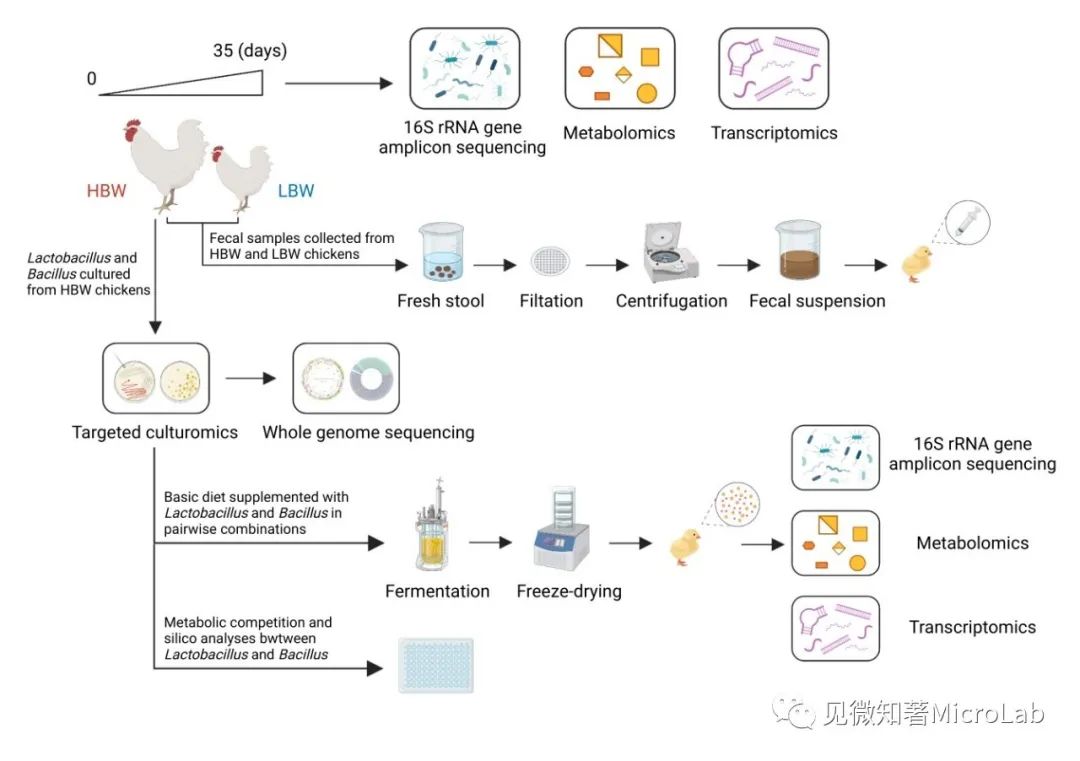

图1 研究方案及实验设计

研究首先从相同饲养条件下的艾拔益加肉鸡群体(n=150)中选择高体重肉鸡(HBW)(n=20)和低体重肉鸡(LBW)(n=20),对HBW组和LBW组的盲肠样品进行微生物组学、代谢组学和转录组学分析。微生物组分析结果显示两组不同体重肉鸡之间存在明显差异;uncultured_Barnesiellaceae, 乳酸菌(Lactobacillus),芽孢杆菌(Bacillus),Ruminococcaceae UCG-004和Ruminococcaceae UCG-014在HBW组体内显著富集。随机森林模型中联合使用乳酸菌属和芽孢杆菌属鉴别HBW鸡和LBW鸡的准确率高达95.1%,说明乳酸菌和芽孢杆菌可作为区分HBW鸡和LBW鸡的特征微生物。粪便代谢组学结果显示HBW组和LBW组之间差异最大的代谢物是脂质和类脂分子,表明不同体重鸡肠道微生物处理脂质的能力不同。肠道组织转录组学结果揭示,HBW组和LBW组之间的差异基因显著富集到了PPAR信号通路和钙信号通路。这两个信号通路在调节脂质积累、免疫系统和炎症反应中至关重要。

研究随后将HBW组和LBW组的粪便制成粪菌悬液移植给新生雏鸡(FMT)(n=180),发现HBW组的粪便微生物群只轻微影响了鸡的生产性能和部分肠道核心微生物成员,但可以明显提高雏鸡的抗氧化能力、免疫能力和肠道糖转运能力。FMT无法提高雏鸡生长性能的原因可能是动物在生命早期无法耐受来自成年动物的复杂微生物群落;或者是当具有促生长作用的微生物与其他共生体一起转移到新的肠道环境时,无法找到它们的生态位。尽管如此,我们依然发现早期使用HBW组粪便微生物群增强了受体鸡只的抗氧化状态、糖转运和免疫能力,说明早期干预鸡微生物群落可以对鸡的健康产生有益影响。

为了寻找HBW鸡肠道中具有促生长作用的微生物,我们采用靶向培养组学方法从HBW组盲肠内容物中分离得到67株乳酸菌和芽孢杆菌。从中选取分离频率较高的两株乳酸菌(唾液乳酸菌CML391和罗伊氏乳酸菌CML393)和两株芽孢杆菌(贝莱斯芽孢杆菌CML396和副地衣芽孢杆菌CML399),进行细菌联合体构建(两两组合),并研究它们对肉鸡的促生长作用(n=490)。结果表明在六个组合中,由罗伊氏乳酸菌CML393和贝莱斯芽孢杆菌CML396组成的复合菌显著提高了鸡的生产性能并改善了肠道健康。微生物组分析显示该组合降低了肉鸡肠道微生物的互作关系;代谢组学和转录组学结果显示,CON组和CML393+CML396组之间差异最大的代谢物也是脂质和类脂分子;同样地,两组之间的差异基因也显著富集到了PPAR信号通路和钙信号通路。

进一步的菌株共培养实验结合细菌基因组学分析、代谢潜力分析等发现罗伊氏乳酸菌CML393和贝莱斯芽孢杆菌CML396的组合比其他组合具有更低的竞争性和更强的合作性,尤其在产生有益代谢产物方面。这些结果证明来自高生长性能肉鸡肠道中标志微生物间的特定组合,具有提高动物生长性能、改善肠道健康的作用。

综上,我们的研究证明鸡盲肠中的乳酸菌和芽孢杆菌可以通过脂质和类脂分子及其与肠道PPAR信号通路的互作来调节鸡肠道功能并提高生长性能;这种有益作用可以通过来自高体重肉鸡肠道原籍微生物的特定组合来实现。此外,我们的研究也提示并不是所有的有益微生物的组合都能促进宿主健康,合作共赢的菌株间互作关系对于发挥合成群落中各自成员的益生功能尤为重要。

关于我们

中农动物科技学院家禽微生物组学实验室(CAST Microbiome Laboratory),围绕家禽肠道微生物组,开展肠道微生物与营养代谢及免疫调控,肠道微生物与宿主发育及生产性能,基于肠道微生物新型益生菌及酶资源挖掘与利用,细菌耐药及替抗饲料生物技术等研究。CAST MicroLab成立近五年来,在家禽消化道微生物领域开展了系统性研究工作,主持国家及省部级等项目20余项,申请及授权专利8项;在Microbiome、Environment International、ISME J、npj Biofilms and Microbiomes、The Innovation、iMeta等杂志发表论文30余篇;相关研究成果入编《中国农业年鉴》,并得到Nature Review Microbiology等杂志述评。 |

中国农业大学的研究揭示了鸡肠道微生物群,特别是乳酸菌和芽孢杆菌,如何通过影响脂质代谢和信号通路促进生长性能。研究发现特定的微生物组合,如罗伊氏乳酸菌CML393和贝莱斯芽孢杆菌CML396,能有效提升肉鸡的生产性能和肠道健康。

中国农业大学的研究揭示了鸡肠道微生物群,特别是乳酸菌和芽孢杆菌,如何通过影响脂质代谢和信号通路促进生长性能。研究发现特定的微生物组合,如罗伊氏乳酸菌CML393和贝莱斯芽孢杆菌CML396,能有效提升肉鸡的生产性能和肠道健康。

713

713

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?