点击蓝字 关注我们

队列概况:急性冠状动脉综合征患者的纵向多组学队列研究(LM-ACS队列)

研究论文

● 原文链接DOI: https://doi.org/10.1002/imo2.18

●2024年7月3日,徐涛院士工作站黄蓉团队联合多所附属医院在iMetaOmics在线发表了题为“Cohort profile: A longitudinal multi-omics cohort of patients with acute coronary syndrome”的文章。

● 本研究招募50000名急性冠脉综合征患者,通过多时间点收集空腹静脉血以及粪便样本,深度开展多组学分析,旨在了解急性冠状动脉综合征的复杂机制,并探索改善患者预后的新方法。

● 第一作者:黄蓉、李杰

● 通讯作者:黄蓉(huangrong9277@163.com)、苏国海(gttstg@163.com)、徐涛(xutao@ibp.ac.cn)

● 合作作者:户克庆、徐瑞、苑海涛、王奖荣、高梅、肖强、董炳庆、张福仁、来凤玲、商鲁翔、侯思宇、仝令君、周凯欣

● 主要单位:山东第一医科大学附属中心医院、山东第一医科大学附属中心医院、山东第一医科大学(山东省医学科学院)医学科技创新中心、山东第一医科大学附属省立医院(山东省立医院)、山东第一医科大学第一附属医院(山东省千佛山医院)、山东第一医科大学第二附属医院、山东第一医科大学附属皮肤病医院、山东省皮肤性病防治研究所、中国科学院大学生命科学学院、广州国家实验室

亮 点

● 多中心大规模招募与样本收集:计划从多中心招募共50,000名急性冠脉综合征患者,入组后将多时间点收集空腹静脉血和粪便样本,并收集详尽的临床数据,重点关注心脏功能指标;

● 长期随访与多组学分析:对研究对象进行长期随访,并通过整合基因组学、转录组学、蛋白质组学、代谢组学和肠道微生物组学的全面多组学分析,旨在揭示急性冠状动脉综合征的复杂机制,并探索改善患者预后的新方法。

摘 要

急性冠状动脉综合征(ACS)是全球主要的致病和致死原因,每年新增病例超700万,预计到2030年,中国病例数将达2300万。尽管取得了显著进展,ACS患者的风险仍然很高,特别是急性心肌梗死(AMI)患者,其出院后30天再入院率较高,第一年死亡率约为7-18%。急性事件幸存者面临重大不良心血管事件(MACE)风险,包括血栓栓塞事件和缺血后心力衰竭。理解ACS及MACE的机制和风险因素非常重要,但预后过程的复杂性使得大规模治疗策略的临床转化具有挑战性。

借助组学技术和大数据分析,可以更全面地理解ACS的发病和预后。蛋白质组学已鉴定出若干预测AMI后结果的生物标志物,代谢组学通过分析代谢谱为ACS的早期诊断和分子发病机制提供了见解。多组学整合有助于阐明ACS相关代谢途径的动态变化,为预后评估、及时干预和个体化治疗提供重要线索。然而,尚无研究通过纵向随访队列和多组学分析系统地监测ACS患者的恢复过程及与MACE风险相关的因素,深入研究这一领域对于改善预后至关重要。

全球范围内已有多项队列研究调查冠状动脉疾病的风险因素,尽管大多数ACS患者有冠状动脉疾病,但并非所有冠状动脉疾病患者都会经历急性事件。现有证据表明,冠状动脉疾病与ACS相关,但也可能存在促进斑块破裂和血栓形成的特定因素。目前针对ACS患者的队列研究主要基于临床登记系统,缺乏能进行纵向随访和多组学分析的多样生物样本队列。这些未探索领域有望推进我们对ACS的分子基础理解,增强对其病理生理学的认识,并为靶向干预开辟新途径。

视频解读

Bilibili:https://www.bilibili.com/video/BV1ScW2ewEoY/

Youtube:https://youtu.be/jiO-O0KRhl0

中文翻译、PPT、中/英文视频解读等扩展资料下载

请访问期刊官网:http://www.imeta.science/imetaomics/

全文解读

引 言

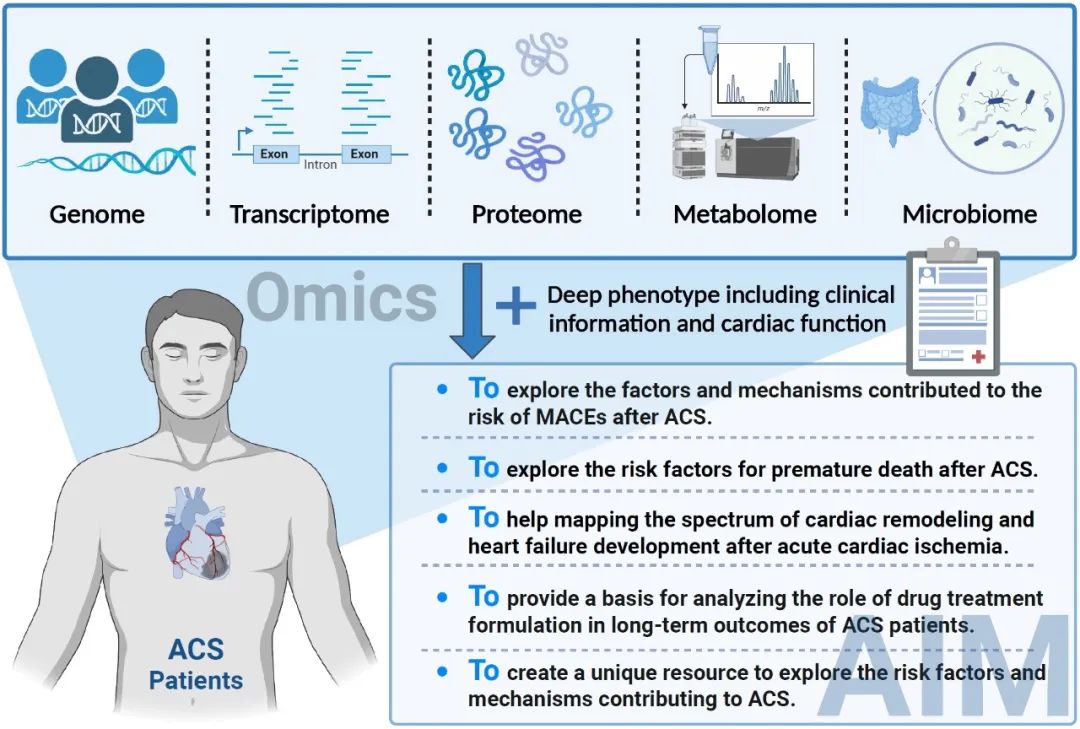

LM-ACS队列设计为急性冠状动脉综合征(ACS)患者的真实世界前瞻性队列研究。连续招募需要进行冠状动脉造影的ACS确诊患者。正如图1所示,该队列的设计基础主要目标是探索导致MACE风险的因素和机制,包括心脏死亡、非致命性心肌梗死、非致命性缺血性卒中、心力衰竭和外周动脉血运重建的复合终点。过去几十年中,梗后心脏重构和心力衰竭是心肌梗死导致死亡的主要原因。我们还旨在利用多组学和多时间点纵向随访的发展,表征缺血后心脏重构和心力衰竭的复杂生物过程。此外,我们相信,通过对患者进行深度表型和多组学分析的丰富数据集,将有助于研究更多心血管相关的科学问题,如ACS发病机制。

该队列的目标(图1A)包括:(1)探索导致ACS后重大不良心血管事件(MACE)风险的因素和机制。(2)研究ACS后早期死亡的风险因素。(3)描绘急性心肌缺血后心脏重构和心力衰竭发展过程。(4)为分析药物治疗方案在ACS患者长期预后中的作用提供基础。(5)创建一个独特的资源,以研究导致ACS的风险因素和机制。

图1. 急性冠脉综合征患者纵向多组学队列研究概述

(A)LM-ACS队列目标。(B) 患者招募地理位置:包括山东第一医科大学附属中心医院、山东省立医院、千佛山医院(山东第一医科大学第一附属医院)和山东第一医科大学第二附属医院。(C) 招募的纳入和排除标准。(D) 生物样本和临床数据收集。(E) LM-ACS队列随访计划。

患者招募以及生物样本采集

LM-ACS队列在中国山东省四家医院进行(图1B),连续招募需要进行冠状动脉造影的ACS确诊患者(图1C),诊断由两名或以上独立的心内科医生根据既定指南进行。该研究已在ClinicalTrials.gov注册,并获得山东第一医科大学伦理委员会批准。队列专员在入院期间通过面对面访谈收集基本信息,包括人口统计、生活方式、药物史、慢性病史和家族病史并收集详尽的临床数据(图1D)。护士测量体重、身高和血压,并采集生物样本。

生物样本的采集过程包括空腹血样和粪便样本。空腹血样由护士在早晨采集,暂时储存在4°C,并在4小时内运输至实验室,以3000转/分钟离心15分钟。随后,将血浆和血细胞样本分装并储存在-40°C冰箱以备进一步分析。住院期间的粪便样本在生产后4小时内分装并储存在-40°C。随访期间,粪便样本在家中采集,并在室温下运输至实验室,2天内分装并储存在-40°C。所有样本在医院暂时储存在-40°C,并通过干冰在一个月内运输至山东第一医科大学,储存在-80°C。检测项目包括细胞类型和计数、血糖、脂质谱以及心脏、肝脏、肾脏和甲状腺功能的标志物。样本用于多组学分析,包括基因组学、转录组学、蛋白质组学、代谢组学和微生物组学。

随访

随访计划结合了远程咨询和现场医院访问,以评估生活方式、药物依从性和心脏功能变化,分别在出院后1个月、4个月、12个月和24个月进行(图1E)。远程健康咨询期间,鼓励患者讨论整体健康状况、生活方式选择、药物依从性以及自上次访问以来遇到的任何问题或症状。之后安排一次医院访问进行全面评估,包括心脏检查(如心电图和超声心动图),并按照基线相同的方法采集生物样本,进行心脏生物标志物和血糖/脂质谱的检测。两年后,患者将通过健康系统进行随访,以监测健康状况的变化。

该队列的主要随访终点定义为全因死亡或心血管死亡,次要终点包括非致命性MACE,如非致命性缺血性卒中、休克、心力衰竭和复发性ACS。此外,在特定时间点使用超声心动图和心脏磁共振成像(CMR)对心脏结构和功能变化进行纵向追踪,提供缺血后心脏重构的宝贵数据。药物使用的长期随访预计将提供其对心血管结果的长期影响,以及ACS患者中特定不良事件发生率变化的全面见解。通过整合多组学数据和详细的临床信息,研究旨在深入理解ACS的发病机制和预后因素,并为个体化治疗提供依据。

队列进展

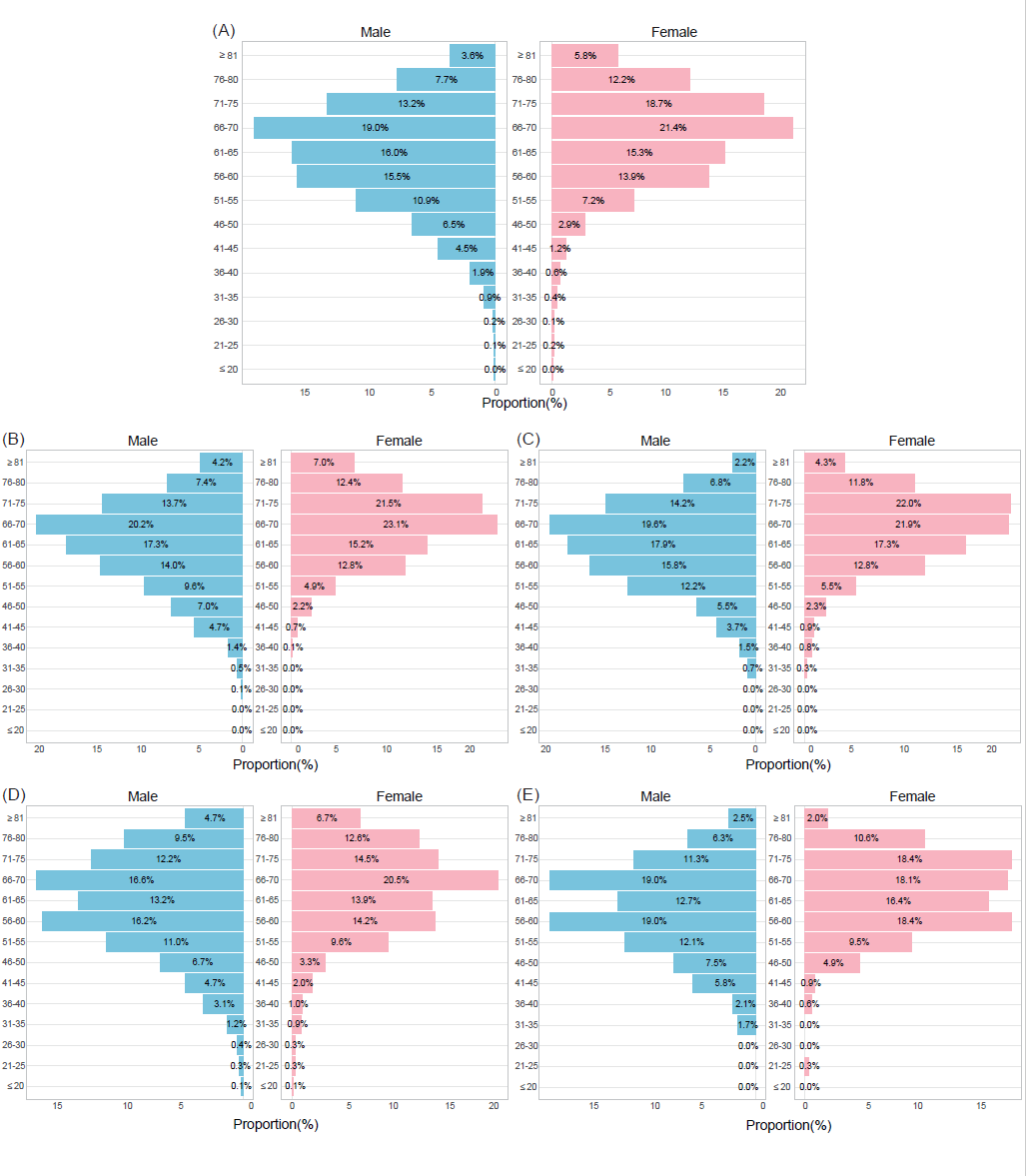

截至2023年10月,共有8,615名ACS患者从四个参与中心中被纳入研究(图2)。在这些患者中,61.53%为男性,平均年龄为62.99 ± 10.68岁。约20.30%年龄在55岁以下的患者被归类为早发性ACS。补充数据展示了山东第一医科大学附属中心医院招募的2,927名患者的基线特征,以及1,904名患者在招募后7天内获取的超声心动图数据。

图2. 本队列参与者的年龄和性别分布

(A) 截至2023年10月,LM-ACS队列中患者的年龄和性别分布(总计:8615人;男性:5301人;女性:3314人)。(B) 山东第一医科大学附属中心医院入组患者的年龄和性别分布(总计:2927人;男性:1903人;女性:1024人)。(C) 山东省立医院入组患者的年龄和性别分布(总计:2262人;男性:1522人;女性:740人)。(D) 千佛山医院入组患者的年龄和性别分布(总计:2599人;男性:1397人;女性:1202人)。(E) 山东第一医科大学第二附属医院入组患者的年龄和性别分布(总计:827人;男性:479人;女性:348人)。

优势与局限性

我们的多中心前瞻性队列研究提供了关于心血管健康的真实世界视角,已成为推进我们对急性冠状动脉综合征(ACS)理解的基础资源。我们正在将其扩展为一个综合生物样本库,持续增加样本量并收集详细的表型随访数据。该队列包含多种表型数据,如详细的生化参数和全面的心理社会和营养状况问卷。此外,我们正在生成多个“组学”数据集,包括基因组学、代谢组学、蛋白质组学和肠道微生物组数据。这些丰富且多层次的数据集为临床研究提供了坚实的资源,有望解答关于ACS发病和复发机制,以及心肌缺血后心脏结构和功能动态变化的关键问题。

尽管我们的队列研究提供了宝贵的见解,但也存在一些限制,例如缺乏关于患者ACS发病前状况的信息。我们期待与其他中心的合作将增强队列的规模和代表性,从而扩大该心血管研究的范围和影响力。

引文格式:

Huang, Rong, Jie Li, Keqing Hu, Rui Xu, Haitao Yuan, Jiangrong Wang, Mei Gao, et al. “Cohort profile: A longitudinal multi-omics cohort of patients with acute coronary syndrome.” iMetaOmics : e18. https://doi.org/10.1002/imo2.18

作者简介

黄蓉(第一/通讯作者)

● 山东第一医科大学徐涛院士工作站研究员。

● 研究方向为常见慢性疾病分子标志物的筛查及机制研究。

李杰(第一作者)

● 山东第一医科大学2022级公共卫生硕士。

● 目前研究的方向心血管疾病分子标志物及发生机制研究。

徐涛(通讯作者)

● 中国科学院院士,发展中国家科学院院士,广州实验室副主任、生物岛实验室主任。

● 徐涛院士领导的团队长期致力于结合交叉学科新技术和新方法深入探究疾病发生机制、筛查疾病分子标志物、开发新型快速检测方法,在Cell, Science, Nature Neuroscience, Nature Methods, Cell Metabolism, PNAS等国际著名期刊发表论文数百篇。

苏国海(通讯作者)

● 山东第一医科大学附属中心医院(济南市中心医院)党委书记,泰山学者特聘专家,二级教授,博导。济南市中心医院党委书记、院长,主任医师、泰山学者特聘专家、山东大学及山东第一医科大学博士生导师、二级教授,享受国务院特殊津贴。

● 主要学会兼职:中国胸痛中心执行委员会委员、山东省健康管理协会心血管病分会主任委员、山东省医学会心血管专业委员会副主任委员、山东省医师协会心血管专业委员会副主任委员,山东医学会起搏与心电生理专业委员会副主任委员、山东省医学会心血管病分会介入心脏病学组组长、济南医学会会长。基于临床积极开展相关基础研究,先后主持ISS全球竞标项目、中国国家自然科学基金委员会面上项目、国家重大科技专项、山东省自然科学基金面上项目、山东省优秀中青年科学家奖励基金等课题10余项,其中9项获省市科技进步奖。出版医学专著4部,发表SCI论文50余篇,累计影响因子大于150分。

iMetaOmics

更多资讯

● iMeta姊妹刊iMetaOmics(定位IF>10)欢迎投稿!(2024.2.27)

● iMeta姊妹刊iMetaOmics编委招募 (定位IF>10) (2024.3.2)

● iMeta姊妹刊iMetaOmics电子版和印刷版ISSN申请获批(2024.4.1)

● iMeta姊妹刊iMetaOmics投稿系统正式上线(2024.4.17)

● iMeta姊妹刊iMetaOmics主编正式官宣(2024.4.22)

● 出版社iMetaOmics主页正式上线!(2024.4.28)

● iMetaOmics | 浙江大学宗鑫组揭示两猪种宿主-肠道菌群互作差异

● iMetaOmics | 罗鹏/袁硕峰/苗凯/程全发表STAGER: 生成式人工智能可靠性的标准化测试和评估推荐

● iMetaOmics | 徐州医科大杨欢组揭秘沙门氏菌-宿主-微生物群在免疫与代谢中的相互作

● iMetaOmics | 中科院动物所金坚石组综述16S rRNA基因扩增子测序技术的“前世今生”

● iMetaOmics | 浙大张天真组完成二倍体棉种泛基因组构建

● iMetaOmics | 张勇/李福平-先进糖蛋白组学在男性生殖研究中的潜在应用

● iMetaOmics | 暨南大学潘永勤/杨华组-炎症蛋白联合检测利于诊断甲状腺乳头状癌和结节性甲状腺肿

● iMetaOmics | 张开春组利用多组学方法揭示甜樱桃加倍后果色变化的候选基因

● iMetaOmics | 杜娟/林婷婷-慢性泪囊炎患者眼部菌群类型和纵向菌群变化

● iMetaOmics | 陈汉清/陈俊综述有关肝细胞癌治疗的新兴纳米医学策略

● iMetaOmics | 基因组所刘永鑫/卢洪评述微生物在提高杂种优势中的作用

● iMetaOmics | 上科大刘雪松组开发基于通路的肿瘤细胞鉴别工具TCfinder

● iMetaOmics | 中山大学刘鹏/邹宇田-整合人工智能实现HER2阳性乳腺癌精准管理

●iMetaOmics | 安徽农大李晓玉组-丛枝菌根真菌对玉米内生菌群的影响

更多推荐

(▼ 点击跳转)

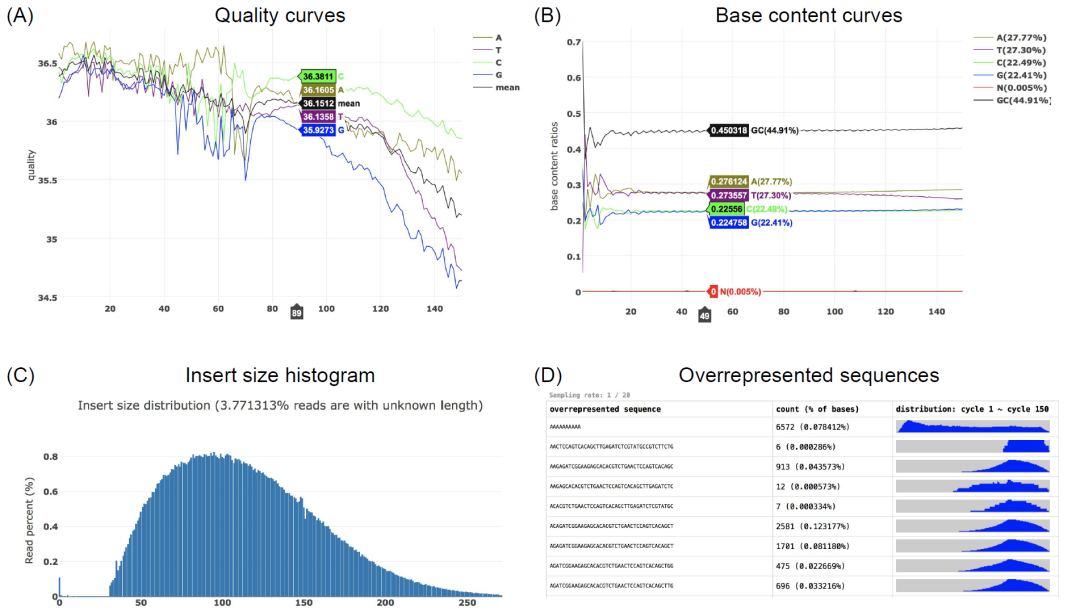

iMeta | 引用13000+,海普洛斯陈实富发布新版fastp,更快更好地处理FASTQ数据

iMeta | 德国国家肿瘤中心顾祖光发表复杂热图(ComplexHeatmap)可视化方法

1卷1期

1卷2期

1卷3期

1卷4期

2卷1期

2卷2期

2卷3期

2卷4期

3卷1期

2卷2期封底

2卷4期封底

3卷2期

3卷3期

3卷3期封底

期刊简介

“iMeta” 是由威立、肠菌分会和本领域数百千华人科学家合作出版的开放获取期刊,主编由中科院微生物所刘双江研究员和荷兰格罗宁根大学傅静远教授担任。目的是发表原创研究、方法和综述以促进宏基因组学、微生物组和生物信息学发展。目标是发表前10%(IF > 20)的高影响力论文。期刊特色包括视频投稿、可重复分析、图片打磨、青年编委、前3年免出版费、50万用户的社交媒体宣传等。2022年2月正式创刊发行!发行后相继被Google Scholar、ESCI、PubMed、DOAJ、Scopus等数据库收录!2024年6月获得首个影响因子23.7,位列全球SCI期刊前千分之五(107/21848),微生物学科2/161,仅低于Nature Reviews,同学科研究类期刊全球第一,中国大陆11/514!

“iMetaOmics” 是“iMeta” 子刊,主编由中国科学院北京生命科学研究院赵方庆研究员和香港中文大学于君教授担任,定位IF>10的高水平综合期刊,欢迎投稿!

联系我们

iMeta主页:

http://www.imeta.science

姊妹刊iMetaOmics主页:

http://www.imeta.science/imetaomics/

出版社iMeta主页:

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/2770596x

出版社iMetaOmics主页:

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/29969514

iMeta投稿:

https://wiley.atyponrex.com/journal/IMT2

iMetaOmics投稿:

https://wiley.atyponrex.com/journal/IMO2

邮箱:

office@imeta.science

1256

1256

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?