点击蓝字 关注我们

当微生物组遇上“同一健康”原则:迈向生物学的圣杯并促进整体健康与社会可持续发展

研究论文

● 原文链接DOI: https://doi.org/10.1002/imo2.30

●2024年9月10日,军事科学院军事医学研究院杨瑞馥和首都儿科研究所袁静等团队在iMetaOmics在线发表了题为“When the microbiome meets One Health principle: Leading to the Holy Grail of biology and contributing to overall well-being and social sustainability”的文章。

● 本文深入探讨了微生物组与其宿主之间的复杂互动,揭示了它们对健康、营养循环和气候变化的重要影响。

● 第一作者:周亚洲、徐子瑛

● 通讯作者:杨瑞馥(ruifuyang@gmail.com)、袁静(yuanjing6216@163.com)

● 合作作者:张欢、刘腾、周锦、毕玉晶、韩延平、谭亚芳

● 主要单位:军事医学研究院微生物流行病研究所、首都儿科研究所细菌学研究室、河北医科大学公共卫生学院

亮 点

● 微生物组作为跨学科解决方案的基石,可以帮助解决全球健康挑战;

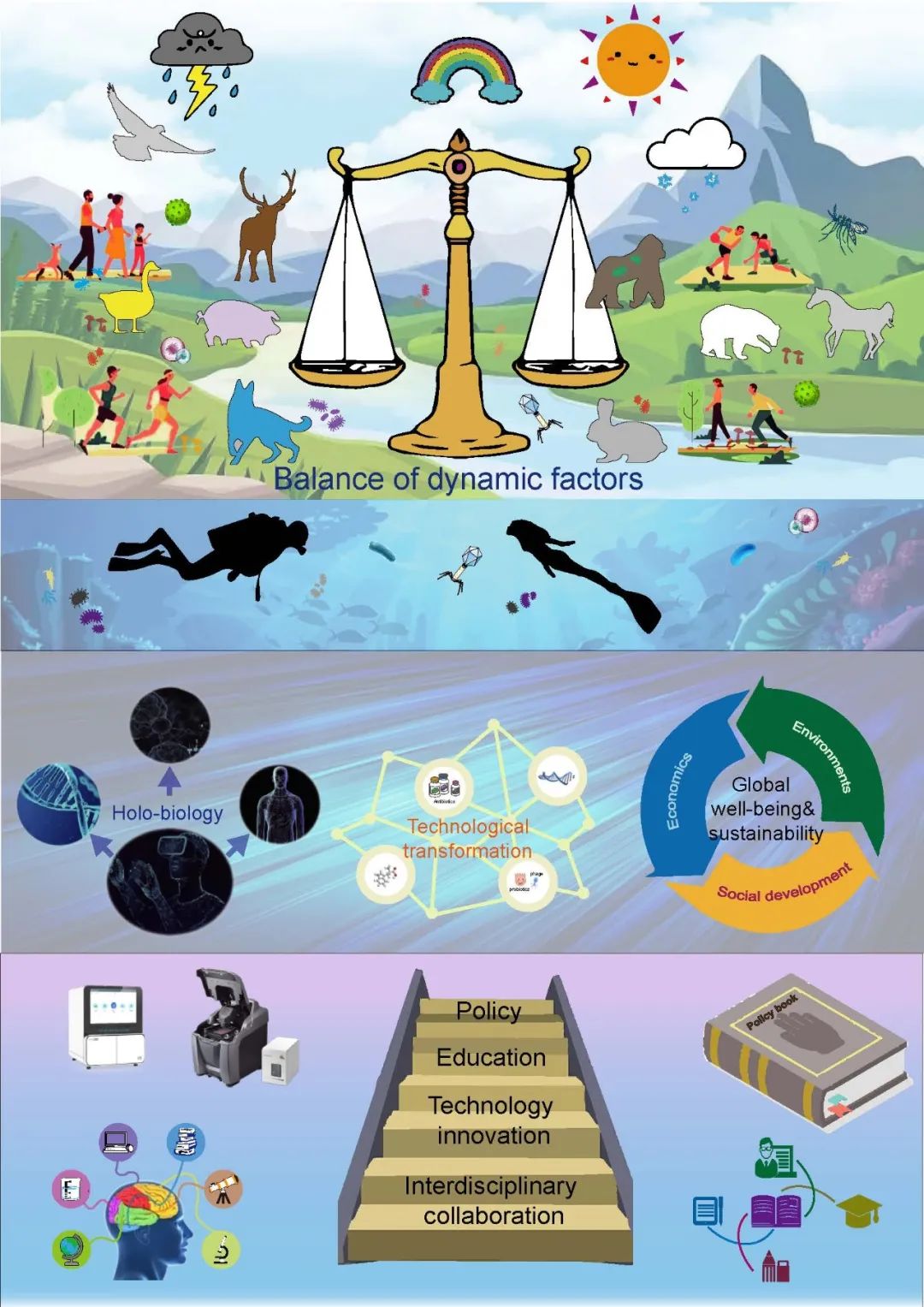

● “动态因素平衡”理论将微生物组研究融入“同一健康”方法,以开发疾病监测、环境管理和公共卫生干预的创新策略;

● 通过采用系统思维方法,它能够应对通用平衡理论提出的复杂性和机遇,并倡导将微生物组见解纳入全球健康政策;

● 这种综合方法旨在引发范式转变,促进形成一个全面和统一的策略,这不仅增进了全球福祉,而且还加强了其长期可持续性和对新兴健康威胁的弹性。

摘 要

微生物组科学与“同一健康”原则的融合标志着生物学进入了一个变革性的时代,它将人类、动物和环境的集体福祉放在首位。本文深入探讨了微生物组与其宿主之间的复杂互动,揭示了它们对健康、营养循环和气候变化的重要影响。本文倡导采用一种统一的方法来解决跨越不同生命王国的健康问题,“动态因素平衡”的通用平衡理论突出了微生物和人类-动物-环境相互作用中的平衡,为全球健康和社会福祉开辟了一条革命性的道路。它为疾病预防、健康公平和可持续发展铺平了道路,所有这些都处于平衡的生态系统的范围内。本文探讨了这种综合方法的挑战和机遇,最终呼吁将微生物组科学纳入健康政策、精准医疗、立法、生态健康项目和教育中,从而为与地球和谐共存创造舞台。

视频解读

Bilibili:https://www.bilibili.com/video/BV1B7tvexEJ6/

Youtube:https://youtu.be/fs3hmZEs45Y

中文翻译、PPT、中/英文视频解读等扩展资料下载

请访问期刊官网:http://www.imeta.science/imetaomics/

全文解读

引 言

长久以来,我们一直深刻地思考着这样一个问题:生物学究竟涵盖了什么?在过去的百年中,我们对生物学的理解经历了从个体到种群、从表型到基因型、从单一途径到复杂系统的转变。尽管出现了各种生物学科,每个学科都试图加深我们对自然世界的理解,但仍然存在一个根本性的挑战:我们如何才能普遍地、系统地揭示我们这个渺小星球上所有生命形式中错综复杂的生物学呢?

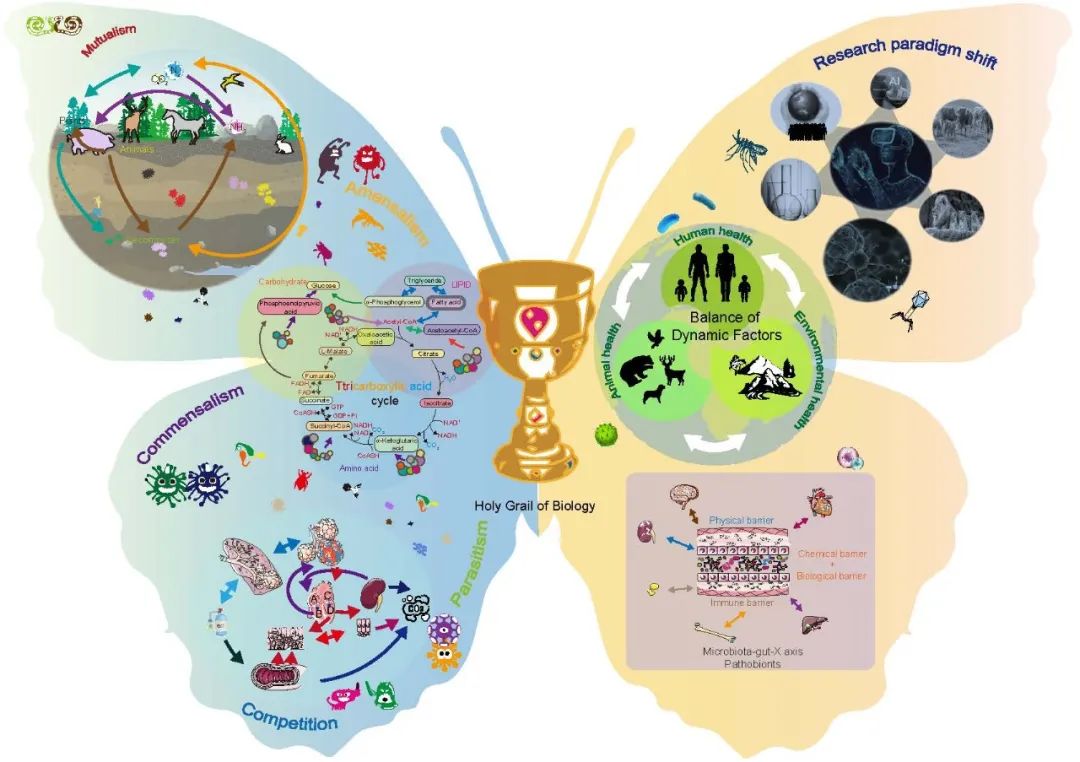

DNA 测序技术的快速发展是克服这一挑战的催化剂,它揭示了曾经被忽视的微生物领域,阐明了微生物在维持人类、动物、植物和整个地球福祉——甚至延伸到浩瀚宇宙——方面不可或缺的作用。这个庞大的微观实体帝国,统称为微生物组或微生物群,包括细菌、病毒、真菌、原生生物、古菌等。这些实体与宿主和环境亲密地交织在一起,错综复杂地决定了它们各自生态位的活力(图 1)。这其中大多数研究都集中在人类微生物组中的细菌及其功能上。最近的一项研究表明,肠道真核生物门 Blastocystis 的分布与饮食习惯相关,并有助于心血管代谢健康。以人类肠道为例,我们揭示了这样一个微观世界,它容纳了数百万这样的微小生物,通过它们之间以及与人类宿主的复杂相互作用,形成了一个复杂的生态系统。这些发现揭示了它们在维护人类健康中的关键作用以及它们与疾病发展的密切联系。

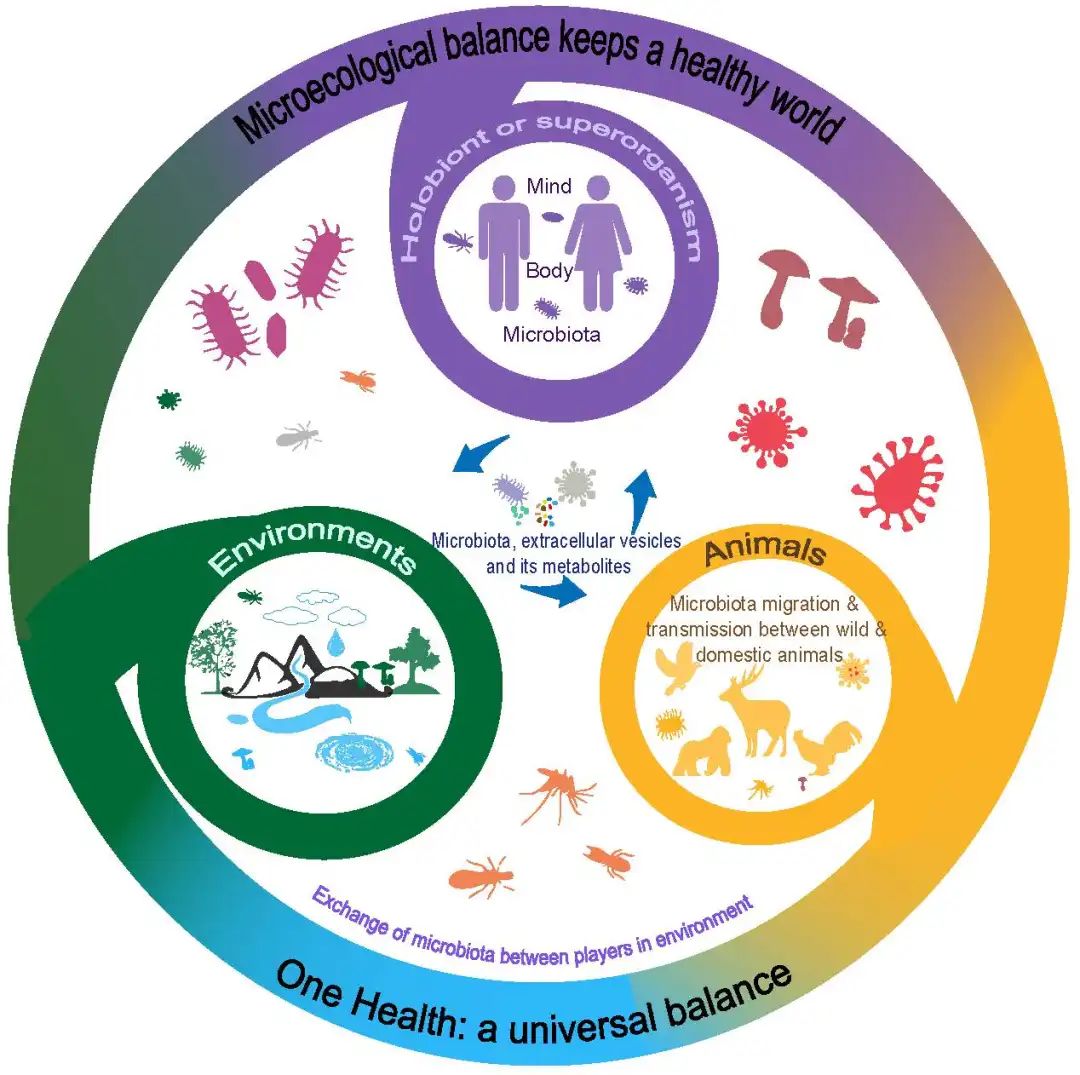

图 1. 微生物组在人与动物及环境之间的相互作用和相互依赖中发挥着关键的桥梁作用

人类作为超级生物,由父母遗传的身体、心灵与微生物组之间的相互作用和平衡决定了人类的健康以及疾病的发生和发展。动物与环境也与其微生物组形成了一个平衡的系统。这些‘个体’的微生态平衡系统相互影响,其中微生物组作为桥梁,从微生物自身的交流到分子水平的相互调控,促进了不可分割的紧密互动。这构成了人类、动物、环境与微生物组的平衡系统。保持这一系统的平衡是‘一体健康’所追求的目标,旨在造福万物并维持一个健康的地球。

此外,海洋等多样化的环境中,微生物在关键的碳、氮和硫代谢过程中发挥着至关重要的作用。土壤作为一个拥有丰富的微生物组的重要生命生态系统,哺育着植物、动物和人类,同时在水质量、气候变化和人类健康中也发挥着关键作用。气候变化、森林砍伐、洪水或干旱会导致蚊媒疾病(如疟疾、寨卡病毒、登革热和莱姆病)的爆发,改变鸟类的栖息地范围和迁徙模式会导致高致病性禽流感的传播,出现新型高致病性病原体,真菌-细菌相互作用的失衡对生物多样性产生影响。微生物组在解决全球变化和可持续性问题方面发挥着重要作用。气候驱动的微生物组动态可用于评估生态系统对于环境扰动影响的脆弱性,微生物组能通过其代谢能力帮助我们应对环境污染物,例如塑料的分解。肠道微生物组的动态生态系统也在动物健康中发挥着至关重要的作用。维持其平衡对于预防疾病和减少对抗生素的依赖至关重要,这对于全球抗击抗生素耐药性难题至关重要。快速发展的微生物生态学领域为可持续的畜牧业实践提供了有希望的替代方案。

微生物组:生命体的不可或缺的基因组,环境和生态系统中的关键参与者

无处不在的微生物组

微生物组是指居住在各种环境中的多种微生物群落,例如在人体、动物、土壤、水和空气等之中。这些微生物构成了一个动态互作的群落,在维持其各自生态系统的健康和功能方面发挥着至关重要的作用,通常被视为生物体的第二基因组。因此,微生物群是塑造生物学景观的关键参与者(图 1)。微生物组的多元性代表了它在错综复杂的生命之舞和各种生命形式的健康维护中的重要性。每个组成部分都以独特的方式为这个不可或缺的第二基因组的功能做出贡献,同时它们也与宿主有着复杂的相互作用。它充当着“沉默”的指挥家,影响着生理过程,并为宿主的整体福祉做出贡献。从人类肠道微生物组影响营养吸收和免疫系统发育到土壤微生物组支持植物生长和营养循环,微生物组是生命交响曲中不可或缺的参与者。对微生态复杂性的理解使科学家能够以前所未有的精度窥视微生物世界的奥秘。

无所不能的微生物组

对微生物组在人类健康中的重要性的认识塑造了我们在传统医学中对人类的概念,即人类是一种超级生物,由传统医学观点的人体、心灵和微生物组组成。微生物组几乎存在于人体的每个地方。最大的微生物组居住在肠道中,由消化道中的数十亿微生物组成,影响着消化、营养吸收、代谢和免疫功能。Oscillibacter spp.编码一些保守的胆固醇代谢酶,调节脂质稳态,有利于心血管健康。肠道微生物组的不平衡与各种健康状况相关,包括肥胖、炎症性肠病 (IBD) 和代谢紊乱。口腔和皮肤微生物组是抵御病原体、维持屏障功能和调节免疫反应的关键。它们的不平衡会导致不同的疾病,包括痤疮、湿疹、皮炎、龋齿、牙周病,甚至心血管疾病和糖尿病。最近的一份报告揭示了不同皮肤生态位中 Cutibacterium acnes菌株的组成,并阐明了这种细菌在不同疾病和皮肤部位基因表达和代谢物的功能特征,揭示了遗传因素和微环境对其功能的联合作用。

牲畜动物的肠道微生物组影响消化、营养利用和整体健康。调节肠道微生物组可以提高饲料效率、降低疾病易感性并增强农业中的动物福利。野生动物物种的微生物组研究揭示了它们对不同栖息地的适应性、免疫反应和保育策略。了解微生物组在野生动物健康中的作用对于生物多样性保护工作至关重要。

此外,微生物组在植物的健康和福祉中也发挥着重要作用,通过产生抗菌化合物或通过激活植物的免疫系统来促进生理代谢和抵御病原体。微生物组可以提高植物的营养素可用性。植物微生物组中的一些成员产生激素,刺激植物生长,例如生长素、细胞分裂素和赤霉素。土壤微生物组有助于保持土壤结构和肥力,从而有利于植物生长。它们分解有机物并循环利用营养素,使其可用于植物。了解和利用植物和土壤微生物组的力量可以带来更可持续的农业实践,减少对化肥和农药的依赖。淡水环境和海洋环境中的水生微生物组在水质量、营养循环和微生物群落动态中发挥作用。监测和管理水微生物群对于保护水生生态系统和人类健康至关重要。可持续的农业实践利用土壤和水微生物组来提高作物产量、土壤健康、环境可持续性和生态系统弹性。空气微生物组对人类和动物的肠道、皮肤和呼吸道微生物组有重大影响。此外,对流层中发现的独特和复杂的微生物群落受到多种环境因素的影响,可能对人类和动物健康产生潜在的影响。

同一健康:一个联合我们星球上所有福祉的概念

跨学科的同一健康

同一健康是一种跨学科的方法,它让我们认识到人类、动物、植物及其共享环境的健康之间存在着密切的相互联系。它基于这样的理解:所有这些组成部分的福祉是紧密相连和相互作用的,一个方面的变化会对其他方面产生连锁反应,它主张采取综合措施来解决健康挑战并增进整体福祉。

人类健康与动物和更广泛的生态系统的健康密切相关。人畜共患病,即在动物和人类之间传播的疾病,就是一个需要统一策略的例子。COVID-19 等疾病的爆发强调了自然平衡的破坏可能带来的深远影响。这也强调了迫切需要“同一健康”思维方式来打破传统的隔阂,并促进各个学科之间的合作,以解决物种和生态系统交叉的健康挑战。除了新出现的传染病外,抗菌素耐药性、环境污染和生态退化也需要一个集体反应,该反应考虑了生态系统中的错综复杂的相互作用。系统思维方法将同一健康本身定位为一个关键的框架,用于减轻全球健康威胁的影响。

跨部门综合的同一健康

同一健康方法的核心原则包括跨学科合作、系统思维、预防策略和全球合作。医学、兽医学、环境科学、公共卫生和社会科学等各个学科之间的合作将促进对健康问题的全面理解,并促进制定整体解决方案。系统思维方法认识到生态系统内部的复杂相互作用和反馈循环。它考虑了健康的社会、经济和环境决定因素,解决影响健康结果的潜在因素。预防措施包括监测、早期检测、疫苗接种计划、抗菌药物管理策略和环境保护努力,以减轻健康风险和预防疾病的发生和传播。全球合作和伙伴关系,以应对全球健康挑战、传染病爆发、抗菌素耐药性、人畜共患病和环境污染,强调在地方、国家和国际各级共同承担责任和协调行动的重要性(图 1)。同一健康方法的实施有助于我们控制疾病、预防疾病、保护环境、保障食品安全和促进社会公平和弹性,从而促进人类福祉和社会可持续性。

呼吁同一健康的例子

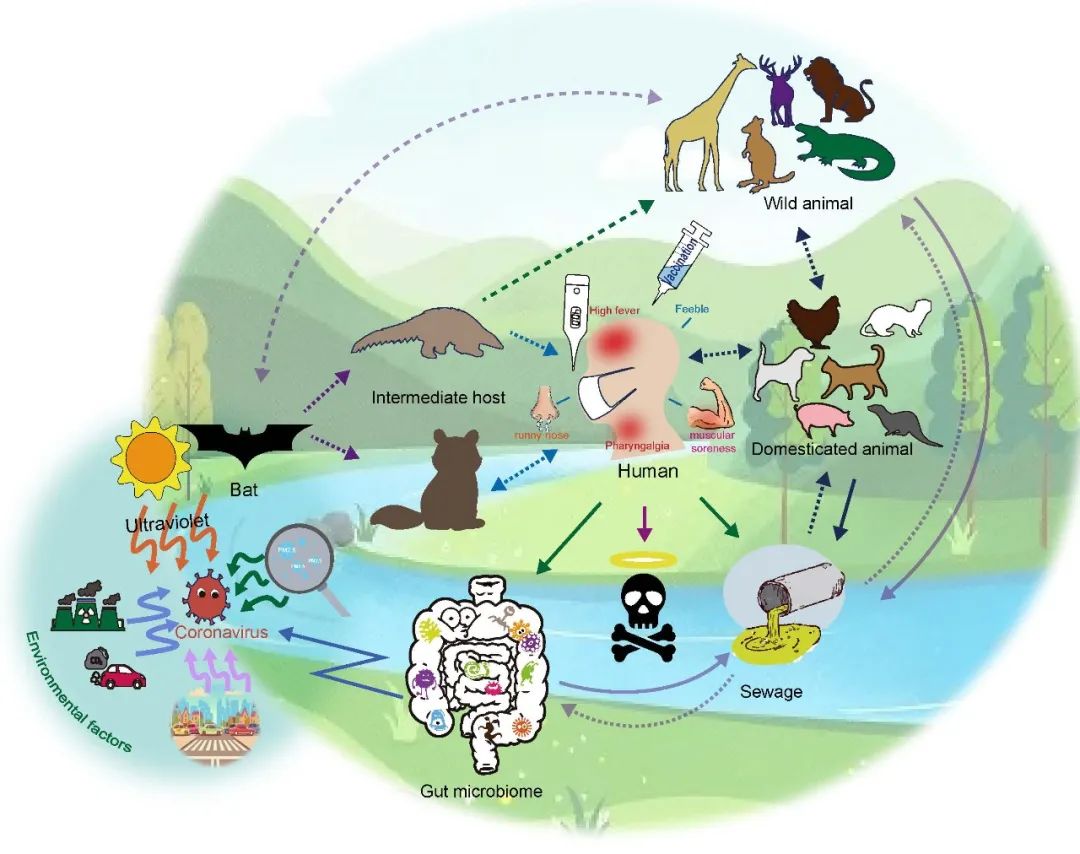

COVID-19 大流行强调了在处理传染病和其他全球问题时实施同一健康方法和一个全面合作计划的必要性(图 2)。这对政策制定者来说也是一个很大的教训,即需要做出更明智的决定,这些决定不仅要保护人类健康,还要考虑我们这个相互关联的星球——地球上所有其他生物的健康和福祉。医疗废物和动物废物的环境污染导致基于土壤的抗生素耐药性,通过改变微生物组和耐药细菌的生长来危害人类健康。跨越人类、动物和环境部门的抗生素使用和耐药性,迫切需要统一的“同一健康”策略,并制定强有力的监测和行动计划,这对于防止抗生素耐药性、促进全球健康和谐至关重要。

图 2. 新型冠状病毒(COVID-19)的全球大流行提醒我们在应对传染病和其他全球危机时,同一健康的重要战略价值

这种新型冠状病毒的可能宿主被认为是蝙蝠。病毒通过可能的中间宿主(如穿山甲或其他动物)传播给人类,并可能传播给其他野生动物。受感染的人类也可能将病毒传播给家畜或野生动物。人类和动物肠道排泄的病毒可通过污染的水源或污水引发新的传播。新型冠状病毒的发生和传播还可能受到自然环境因素的影响,如温度、气候、雾霾和PM2.5颗粒,这些因素可以影响病毒的传播效率。人类采取的防控措施,如关闭交通、切断人员交流、疫苗接种等,也会影响病毒的传播和变异。新型冠状病毒的出现、传播、防控需要多学科的合作,包括微生物学、流行病学、动物学、免疫学、生态学、基因组学、进化生物学、生物信息学等。决策者的政策制定和实施,更重要的是国际社会的统一响应,也是必不可少的。

抗生素使用及其对环境、人类和动物健康的影响是迫切需要结合“同一健康”策略和微生物组的典型例子。人工抗生素越来越多地释放到土壤和水环境中,可能会改变微生物群落并导致对抗生素耐药微生物(包括动物和人类病原体)的定向选择。尽管环境中的浮游微藻、真菌或植物具有生物吸附、光降解或解毒抗生素的能力,但应加强多学科同心戮力,以开发抗生素的分子生态学并了解抗生素分子的反应性运输,促进适当的环境干预措施,以减少微生物对抗生素的耐药性。有害的真菌会导致动物界和人类社会以及植物世界中的疾病。它们具有长期生存的能力,并通过释放孢子进行传播。在这种情况下,关注的焦点是 Coccidioides immitis 这种生物体,它是人类和动物的致病因子,并且可以在土壤中茁壮成长。这是综合“同一健康”策略以制定预防措施的必要性典范。

从上述例子中,我们可以看到,同一健康对于解决跨部门的健康威胁、促进全球合作以及确保人类、动物和环境的福祉至关重要。

微生物组与同一健康原则相遇:同一健康和社会可持续性的通用平衡理论

同一健康背后的科学

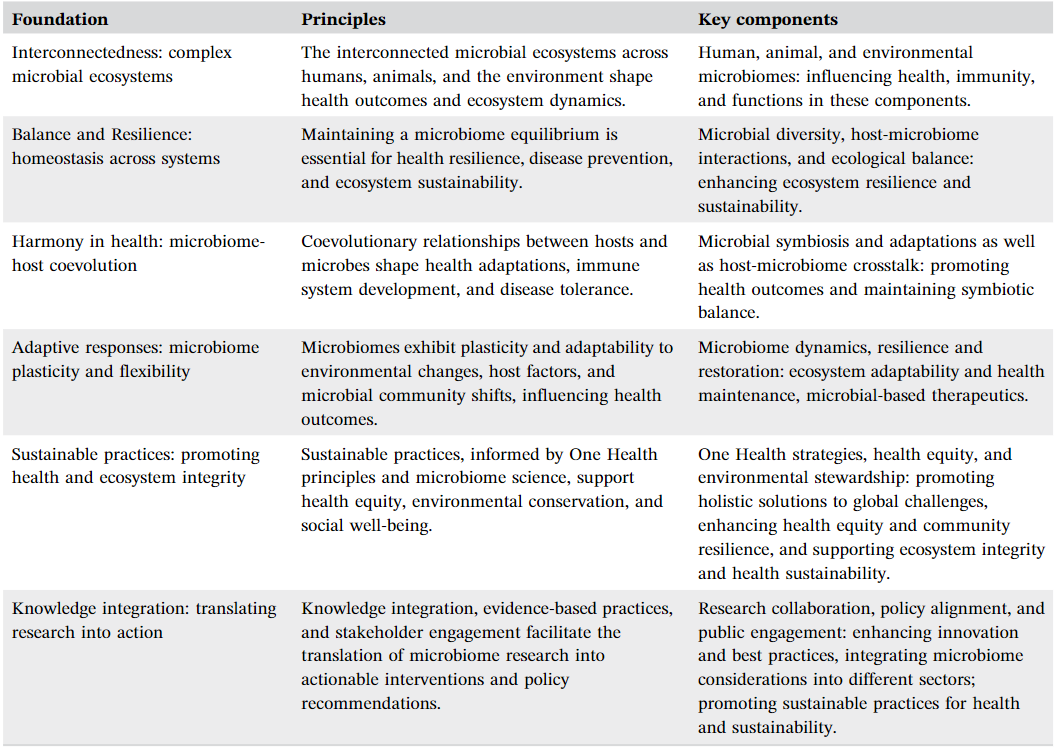

微生物组与同一健康原则的融合预示着一个范式转变,它重新定义了我们对生命和环境的理解。我们需要重新思考同一健康背后的科学,这是一个多方面的,涉及多个学科,包括兽医学、人类医学、环境科学、流行病学、生态学等等。其核心是同一健康科学旨在理解不同生物系统之间的复杂相互作用以及它们如何通过共享的环境因素相互影响。考虑到影响系统整体健康的众多相互作用的因素,包括生物、环境、社会、经济和政治决定因素,在这里,提出了一种通用理论,“动态因素平衡”,用于跨学科的同一健康(表 1)。这种理论寻求微生物生态系统和人类-环境相互作用的平衡和弹性。需要在上述因素之间取得平衡,以维持系统的福祉。从本质上讲,这种交互式平衡承认了自我基因和微生物组基因之间的共生关系,为更全面地理解生命体和生态系统铺平了道路。例如,在人畜共患病的背景下,动物健康、人类健康、环境条件以及社会和经济因素等所有因素的平衡在防止这些疾病的发生和传播中都发挥着作用。

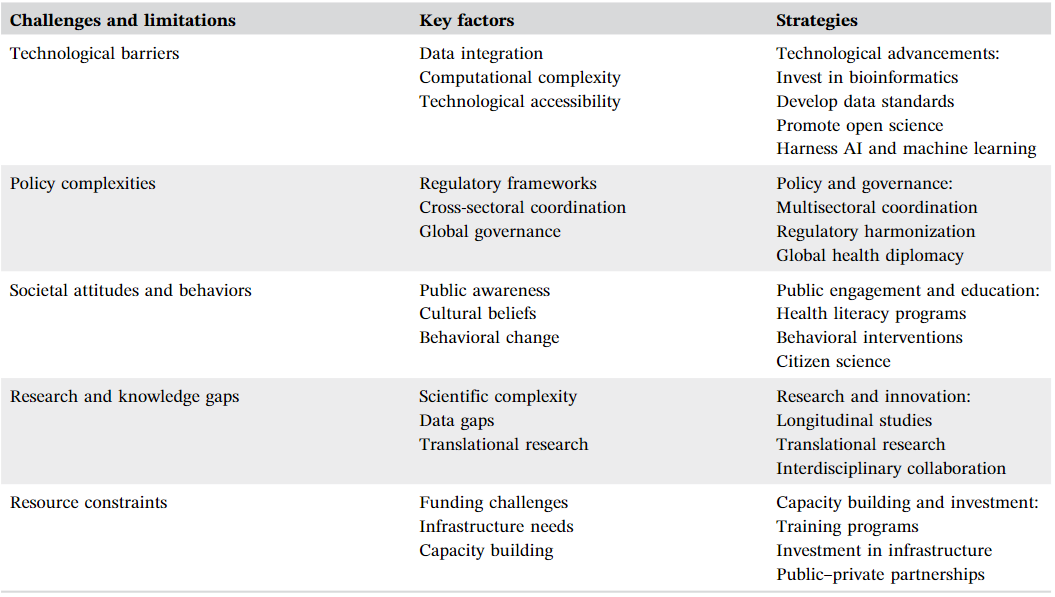

表1. 普遍平衡理论‘动态因素平衡’的基础与原则

重新思考生命模式

当同一健康的整体方法与微生物组观点相结合时,它形成了一个协同框架,该框架考虑了生命复杂网络中的微生物维度。这种整合扩大了同一健康的范围,使微生物群落成为理解生命体和生态系统中的关键且与之相互交织的参与者。传统生物学通常将单个生命体的研究与它们的环境分开。然而,由微生物组和同一健康推动的整合方法要求转向更全面的了解。它认识到,包括人类在内的生物体不是孤立的实体,而是由其微生物组的复杂相互作用塑造的复杂生态系统的重要组成部分。就基因而言,传统上对宿主生物体的遗传物质的关注应扩展到包括微生物组的共生遗传库。这种认识揭示了一个动态的相互作用,其中宿主和微生物基因融合在一起,以超越传统遗传范式的方式相互影响。这种共生关系重新定义了传统生物学的界限,强调了需要一种整合的方法来考虑对健康和福祉的集体遗传贡献。

微生物组研究与同一健康原则的综合建立在这样一个认识的基础之上,即人类、动物和环境的健康是不可分割地联系在一起的(图 3)。微生物组研究与同一健康原则的结合预示着一个未来,在这个未来中,健康干预措施更加全面,监测系统更加主动,政策更好地装备来应对健康、疾病和可持续性的复杂网络。微生物组研究与同一健康原则之间潜在的协同作用包括:(1)促进跨学科合作,以弥合学科之间的差距,促进知识交流,并促进创新解决方案,考虑微生物生态系统、宿主健康和环境因素之间的相互联系;(2)通过了解微生物生态系统服务、生态相互作用和生态系统健康指标,构建生态健康和生态系统弹性,从而为保护策略、土地管理实践和生物多样性保护工作提供信息;(3)开发疾病监测和早期预警系统,以改善对人畜共患病、抗菌素耐药性、环境危害和传染病爆发的准备、协调响应和公共卫生干预;(4)通过支持数据驱动的决策来促进公共卫生干预和政策建议,这些决策考虑了健康公平和环境可持续性。

图3. 人类、动物和环境的健康密不可分

人类微生物群受到饮食、药物、社交活动和运动的影响。人类活动,包括修建水库大坝、铁路和桥梁建设、动物群落、天然食物和精制饲料等,都会影响动物的微生物平衡。气候变化、城市化和森林砍伐对环境平衡有着巨大影响。所有这些提到或未提到的因素相互紧密作用,共同维持动态平衡。

挑战和策略

然而,在实施通用平衡理论时,存在挑战和局限性,包括技术障碍、政策复杂性、社会态度和行为、研究和知识差距以及资源限制(表 2)。需要努力合作、解决方案创新、政策改革、公众参与以及投资于研究、技术和教育,以解决这些挑战和局限性(表 2)。

表 2. 实施普遍平衡理论的挑战与局限性及克服挑战与推进研究的策略

为了将微生物组科学和同一健康原则整合到公共卫生政策和实践中,我们需要实施以下行动:(1)需要开发微生物组监测计划和“同一健康”数据平台,以整合所有微生物组数据、流行病学信息、环境因素和健康结果,以促进实时监测、早期预警系统和数据驱动决策。为了将这两个领域整合到一个技术平台下,我们需要开发人工智能辅助的生物信息学技术,包括跨组学数据整合、不同数据类型的分析工具和人工智能辅助的决策系统等。(2)需要开发基于微生物组的诊断和基于微生物的治疗方法,用于精准医疗和个性化健康。如何充分利用我们对微生物组失调和疾病的现有知识来开发用于健康评估和早期疾病诊断的整合诊断策略是一个巨大的挑战。(3)应倡导“同一健康”立法和全球健康外交,以促进跨学科合作并加强全球范围内的“同一健康”能力。这需要各国就国际立法进行谈判或共同遵守世界卫生组织框架下的运作公约,以促进在同一健康-微生物组综合框架下进行国际合作和联合行动。(4)生态健康倡议和“同一健康”土地利用规划,以整合微生物组科学和同一健康原则,最大限度地减少环境影响、缓解污染和保护自然栖息地。如上所述,只有国际协调行动才能实现世界的可持续发展。(5)通过开展微生物组识字计划和“同一健康”倡导活动,增强公众对微生物组的理解,促进健康公平、环境管理和社会可持续性。由于世界发展不平衡,培养全球范围内人们对微生物组和同一健康整合的识字能力是公共教育的重大任务。这是一个只有在国际一致框架下才能实现的伟大目标。(6)跨学科研究合作和利用新兴技术,通过整合方法解决复杂的健康挑战,弥合微生物生态学、宿主-微生物相互作用和生态系统健康方面的知识差距。从基础研究到高级实用应用,如人工智能、生物信息学技术、组学技术和不同维度信息的整合技术,这些都决定了跨学科研究的目标和过程,也决定了世界可持续发展的可能性。(7)培训计划和跨部门合作,以加强能力建设和劳动力发展。能力建设不是单个国家或地区的问题,而是一个需要整个世界共同推动的伟大项目。如何提出一套可以在全球范围内普遍共享的培训计划,以促进不同领域的密切合作,是我们推进万物平衡理论和实践的重要任务。

遗憾的是,截至目前,还没有将微生物组、环境、人类和动物学科整合在一起,以实现人类、动物和人民的福祉的案例。我们别无选择,只能提出上述基于原则的建议,并期待这些建议的实施,以实现微生物组和同一健康的真正整合。然而,已经有许多跨学科研究展示了这些交叉点的一些研究成果。例如,最近对青藏高原地下水的宏基因组测序分析揭示了抗生素耐药病原体 (ARPs) 和细菌抗性组在其中的普遍存在,这暗示了与它们相关的不同健康风险。最近一份来自生物学家、生态学家、统计学家、计算机科学家和历史学家的合作报告表明,由于土壤质地和生物化学以及啮齿动物的低多样性,历史和当代欧洲没有稳定的自然鼠疫疫源地的证据。

微生物组和同一健康原则如何塑造未来的生物学

生物学第一原理的理性思考

如引言中所述,超级生物人类是一个共生系统,微生物组成员和宿主器官之间的复杂相互作用塑造了我们的健康。同一健康的系统思维与微生物组研究的整合将引导我们重新考虑教科书中的生物学第一性原理(图 4)。生物学第一性原理可以理解为形成生命研究基础的基本和基础概念。这些是一些支撑着庞大而复杂的生物学领域的核心第一性原理。生物体被认为是由一个或多个细胞组成的,细胞是生命的基本单位。例如,一个单细胞生物体,如变形虫,可以在一个细胞内完成所有生命的基本过程。多细胞生物体,如人类,由无数个具有专门功能的细胞协同工作而成。另一个重要的原理是自然选择进化原理。这解释了物种如何随时间变化和适应。一个例子是胡椒蛾的进化。在工业革命期间,深色蛾更可能存活和繁殖,因为它们在与煤烟变黑的树木中更容易伪装,导致蛾种群的转变。遗传学原理也很重要。它涉及通过基因继承和性状变异。我们可以在某些遗传性疾病在家族中遗传或在基因突变中产生新性状中观察到这一点。稳态原理也很重要。它指的是生物体能够在环境变化的情况下保持稳定的内部环境的能力。例如,我们的身体调节体温以保持在一个狭窄的范围内,无论外面的温度如何。上述生物体的主要原理都是从生物体自身的角度来考虑的,无论是在细胞、遗传、进化还是稳态层面,它们都考虑了生物体自身的组成和结构。认识到微生物组是生物体和环境中必不可少的组成部分,并根据同一健康原则,生物体、它们的微生物组和环境之间存在着不可分割和密切的联系。因此,在考虑生物学第一性原理时,我们必须考虑生物体自身基因、细胞、代谢和微生物组之间的密切相互作用。这些相互作用也受到外部环境各种因素的影响。因此,在探索生物进化时,我们也必须考虑生物体本身与其微生物组之间的相互作用。这促使我们遵循“扩展表型”进化理论框架,研究它们的共同进化以及对自然选择驱动力的影响。

图4. 同一健康的系统思维与微生物组的结合,为生物学、生态学、医学和健康领域的理论创新奠定了基础,并为我们揭示生物学的圣杯提供了机会

通过微生物、它们的代谢产物和细胞外囊泡在人类、动物和环境之间进行的微生态交换决定了地球上所有生物的福祉(左翼)。微生物群与‘同一健康’领域的整合将促使我们的研究范式从自我关注的研究转向以人群和生态为基础的框架(右翼)。‘微生物群-肠道-X轴’和‘潜在致病菌’理论将影响疾病诊断和治疗技术的发展。对基于全生物体评估健康和疾病的理解将极大地影响健康和疾病管理。这种系统的思维方式也对畜牧业、野生动物和生态保护产生了深远的影响。这也促使我们深入思考‘同一健康’背后的科学、动态因素的平衡或万物的平衡。‘同一健康’战略呼吁协调国际和国内政策,以揭示其科学,开发平衡全球的技术战略。微生物维持动态平衡,这种平衡的代谢基础以及决定人类、动物和环境健康的核心要素。这也有助于我们开发实施‘同一健康’战略的创新技术、政策和国际合作。

整合快速出现的微生物组参与免疫系统调节、营养代谢、神经功能等的支离破碎的知识,是重新评估仅关注宿主生物体的传统生物范式过程中的重大挑战。进化、生态学、微生物组、生物学和同一健康范式的整合不仅重塑了生物学第一性原理,而且推动我们走向理解生命的圣杯。将传统的以自我为中心的生物学理论扩展为以人口和生态为基础的框架,这将指导未来努力研究的方向,以前所未有的方式揭示生物体和生态系统的复杂性。

微生物组-宿主内在相互作用

微生物组研究的影响超越了单个生命体,扩展到了整个生态系统,并彻底改变了我们对遗传学的理解。除了传统上专注于宿主遗传学外,宿主和微生物基因组之间的复杂相互作用揭示了更微妙的遗传景观。微生物组为生态系统的遗传多样性做出了贡献,影响着不仅归因于宿主基因的性状和特征,这是解开与适应、进化以及复杂性状的遗传基础相关的谜团的关键。例如,发现一些特定的拟杆菌属在肠道微生物组中产生的微生物-宿主异构酶二肽基肽酶具有降低活性葡萄糖依赖性胰岛素多肽-1的能力,在调节葡萄糖代谢中发挥作用。最近发现,从代谢宿主胆汁酸产生的新的 3-琥珀酰化胆酸与代谢功能障碍相关脂肪肝病患者中的肝脏损伤相关。通过 N-乙酰氨基半乳糖代谢途径发现肠道微生物组(如 Faecalibacterium prausnitzii 和 Collinsella aerofaciens)与人类 ABO 和 FUT2 基因型谱相关,突出了跨越人类基因组和细菌宏基因组的遗传联系的显着性,为理解宿主与其微生物组之间的相互作用提供了宝贵的见解。

微生物组研究以及同一健康原则还将帮助我们开发个性化医疗和疗法以及有效预防和公共卫生的对策。基于微生物组的诊断和干预有可能彻底改变医疗保健,从一刀切的方法转变为考虑个体独特的微生物组特征的精准医疗。了解微生物组如何促进免疫系统功能、对病原体的抵抗力和整体健康使我们能够制定预防策略。基于微生物组的干预措施,如益生菌和微生物疗法,有望降低传染病和慢性病的风险。

整合微生物组和同一健康的未来

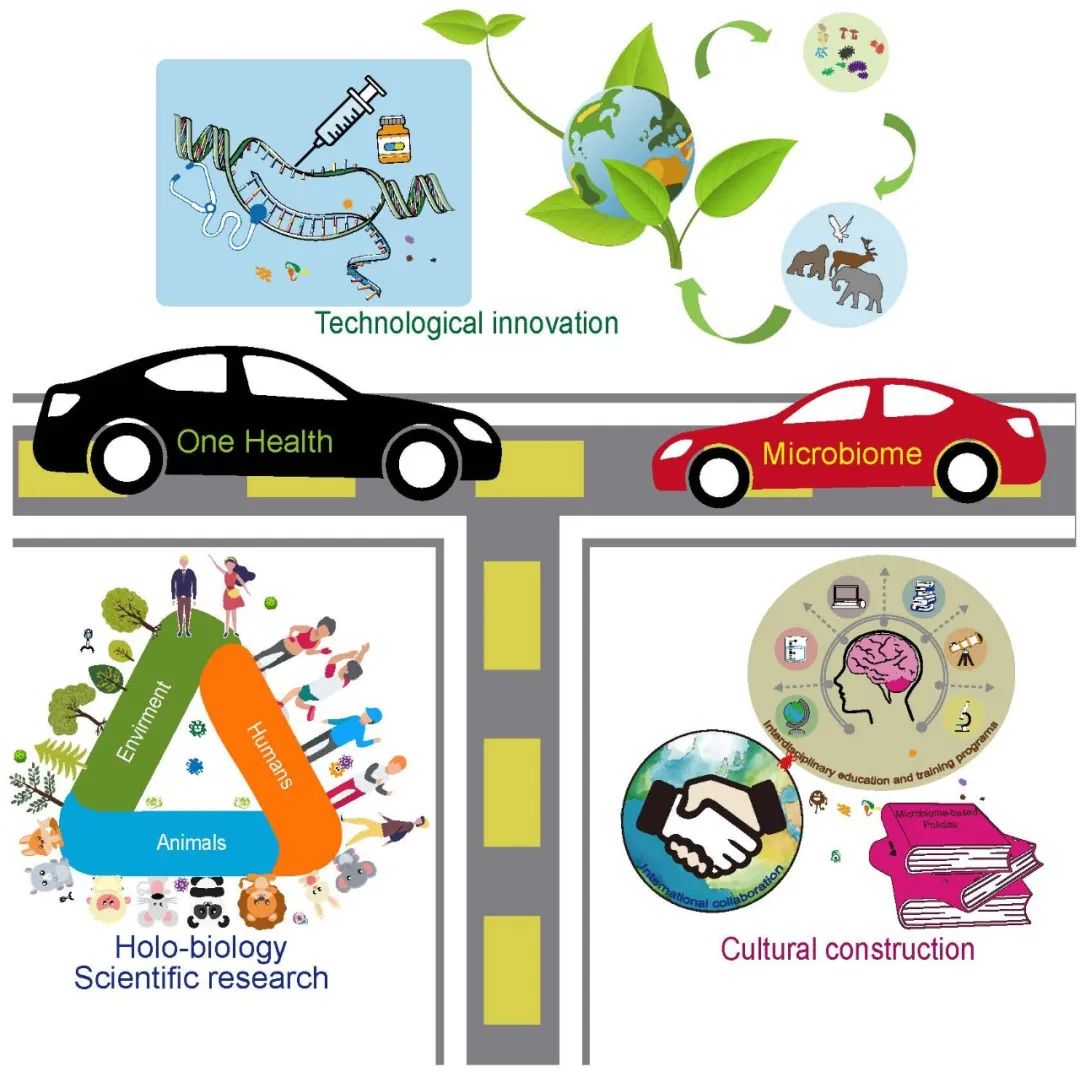

将微生物组科学与同一健康原则相结合不仅是理论上的进步,而且是实际的必要,它有望重新定义人类、动物和环境的健康景观。当我们站在这些学科的十字路口时,前进的道路被这几个关键行动照亮,这些行动将描绘出此番整合的轨迹(图 5)。

图5. 整合微生物组与‘同一健康’的下一步

基于微生物组的跨学科基础研究、创新技术和‘同一健康’理念的文化建设,是促进微生物组与‘同一健康’有效整合的三个关键方面。

首先,迫切需要加强跨学科研究的基础研究,以揭示微生态如何介导同一健康的平衡以及微生物组失衡如何影响人类、动物和环境的健康。需要发展基于我们对共生体理解的“整体生物学”,以揭示支持基于微生态的同一健康的科学。对于跨学科合作的特定行动,第一步是来自不同学科的科学家,基于他们对各自领域科学问题的相互理解,对解决只能通过跨学科手段解决的科学问题产生共同兴趣和热情。然后,他们需要获得项目支持,以使项目能够启动和实施。在实施过程中,他们没有自私的欲望从项目中获得利益,而只是专注于解决科学问题。例如,如前所述,来自不同学科的科学家紧密合作,揭示了土壤和宿主动物是欧洲目前和历史上不存在自然鼠疫疫源地的原因。

其次,基于基础研究,应开发创新技术,例如评估微生物组平衡和失衡的技术、恢复微生物组平衡的技术和维护平衡的技术。其中,基于微生态的评估和诊断技术应优先开发。这将增强我们对疾病检测的早期预警系统,并根据个人需求定制治疗策略,从通用到定制,这是一次量子飞跃。这种进步的关键在于熟练应用大数据分析和人工智能,这对于筛选海量基因组以揭示微生物组特征的细微差别至关重要。基于微生物组的治疗领域将扩大医疗创新的视野。从有益微生物及其代谢产物的丰富织锦中,我们可以编织出一系列疾病的新疗法,从常见病到慢性病,都带来了希望。通过临床试验验证这些治疗方法的合理性,将使它们在对抗疾病的医疗武器库中占有一席之地。

第三,有必要加强基于微生物组的同一健康概念的文化建设,制定跨学科教育和培训计划、基于微生物组平衡的政策,为地球上的共同家园开展国际合作,并真正实施同一健康的概念和政策,以维护人类、动物和人民的共同福祉,并确保社会的可持续发展。将微生物组科学纳入公共卫生政策势在必行。培养跨学科教育和培训计划对于培养能够驾驭同一健康范式的专业人才至关重要。这些教育活动应强调微生物组是将人类、动物和环境健康不可分割地编织起来的关键线索。通过研究人员、医疗保健系统和政府之间的联盟,我们可以共同抵御疾病的浪潮、抗生素耐药性和环境退化。知识和最佳实践交流将是这种全球伙伴关系的生命线。这是一个对政策制定者的呼吁,不仅要认识到,还要立法微生物组在健康和环境中的重要性。这包括为益生菌、益生元和粪便微生物移植制定指南,并制定法规以对抗抗生素耐药性。

最近,一些研究强调了微生物组研究及其与同一健康原则相结合的重要性。例如,一项研究强调了宿主基因对人类肠道微生物组结构变异的调节作用,强调了微生物组相互作用的个性化特征。在这份报告中,作者对来自荷兰四个队列的 9,015 名个体的基因型和肠道微生物组微生物结构变异之间的遗传关联进行了大规模的荟萃分析。生物信息学分析和实验验证确定了参与宿主-微生物组相互作用的因果基因,增强了我们对人类遗传学在调节肠道微生物组遗传多样性方面的作用的理解。另一份报告指出,根际微生物组中富集的有益细菌,包括诺卡氏菌属、短波单胞菌属和鞘氨醇单胞菌属,有助于白菜植物抵抗农药压力,在分解农药分子的同时促进植物生长。对根际微生物组、农药和植物之间相互作用的了解将帮助我们设计新型策略来正确应用农药和缓解化学诱导的压力。对扩展微生物组和其代谢影响的研究为理解发酵食品对健康的深远影响打开了大门。这些研究以及其他研究为该领域的未来研究方向和实际应用奠定了基础。

随着我们将微生物组科学与同一健康原则相结合,我们对精准诊断、治疗创新、政策倡导、跨学科学习和国际合作的关注不仅将为我们描绘出一个更健康的未来的道路,还将确保我们集体生态系统的可持续性。这是尊重生命和环境的动态相互作用的一次进化旅程的下一步,预示着同一健康和福祉与自然环境和谐共存未来的到来。

动态因素平衡理论的局限性

在同一健康和微生物组的框架内,“动态因素平衡”概念确实呈现了人类、动物、植物和环境健康相互联系的全面观点,强调了微生物组作为可持续发展关键环节的作用。然而,像任何科学理论一样,它面临着与复杂性、定义清晰度、时间和空间动态、人为影响、协同进化过程、技术限制、实际应用和跨学科合作相关的挑战。解决这些局限性对于提高我们对这一理论的理解和应用以及促进健康和可持续发展至关重要。

该理论的局限性包括:

(1) 微生物组的复杂性和异质性使其与同一健康原则的结合变得极其多样和动态,在不同宿主和环境之间各不相同。“动态因素平衡”可能无法完全捕捉这些相互作用的复杂性,因为微生物和它们的功能的多样性非常广泛。

(2) 缺乏对“动态因素平衡”的统一定义,导致难以建立一个普遍接受的该理论的框架。

(3) 人类活动可以显着改变微生物组,有时会导致失衡。该理论需要考虑这些变化对它寻求维持平衡的影响,尤其是人们越来越认识到微生物群在行星健康中的作用。

(4) 微生物及其宿主处于持续的协同进化过程中。“动态因素平衡”可能无法完全概括驱动这些关系的进化过程及其对整体健康和可持续性的影响。

(5) 微生物组研究的发展通常由新技术驱动的,这可能会引入偏差或需要新的定义和标准。这可能会使该理论难以在不同的研究和环境中始终如一地应用。

(6) 尽管该理论提供了一个概念框架,但它在管理微生物组以维持健康和可持续性方面的实际应用仍处于起步阶段。需要对如何有效地操纵微生物组以达到理想的平衡进行更多研究。

(7) “动态因素平衡”跨越了各个学科,需要高度跨学科合作。这可能会因术语、方法和研究目标的差异而具有挑战性。

结 论

微生物组科学与同一健康原则的交叉促进了平衡的微生物生态系统、健康系统的弹性以及可持续实践,这些做法有利于全球健康和社会可持续发展。为整合这两个领域而发展出的“动态因素平衡”的普遍平衡理论有可能彻底改变全球健康和社会福祉,促进疾病预防、健康公平和可持续性。拥抱这种整合方法对于创造一个更健康、更公平、更可持续的未来以及造福子孙后代至关重要。

引文格式:

Yazhou Zhou, Ziying Xu, Huan Zhang, Teng Liu, Jin Zhou, Yujing Bi, Yanping Han, Yafang Tan, Jing Yuan, Ruifu Yang. 2024. When microbiome meets one health principle: Leading to the holy grail of biology and contributing to overall well-being and social sustainability . iMetaOmics e30. https://doi.org/10.1002/imo2.30

作者简介

周亚洲(第一作者)

● 军事科学院军事医学研究院微生物流行病研究所助理研究员。

● 研究方向为微生物多组学数据整合分析和网络生物学。

徐子瑛(第一作者)

● 首都儿科研究所助理研究员。

● 研究方向为肝损伤以及肿瘤的表观遗传学。

袁静(通讯作者)

● 首都儿科研究所,研究员,北京协和医学院博士生导师,北京大学医学部博士生导师。现任首都儿科研究所副所长,细菌学研究室主任。

● 研究方向为肠道菌群、微生物功能基因组学、蛋白质组学研究工作。在肠道微生物、病原微生物及医院感染耐药菌耐药机制方面开展了深入的多组学研究。近年来主持了国家自然科学基金重点项目、“峰基金”、北京市自然科学基金、北京市“登峰”人才培养计划、国家 “十三五”重大传染病专项、中德“青年科学家”合作项目等多项研究课题,近五年来发表论文100余篇,其中以第一作者或通讯作者在国外生物化学界最著名杂志CM、MCP、JBC、JPR、CM、CID、FM等国外杂志上发表SCI论文50余篇,影响因子共为320,申请发明专利25项,授权10项,编写和参编出版著作11本。中华预防医学会转化医学专业委员会常务委员;中华医学会北京检验医学分会委员;《中华预防医学杂志》常务编委;《中华实验和临床病毒学杂志》常务编委;中华预防医学会微生态学会委员。

杨瑞馥(通讯作者)

● 军事科学院军事医学研究院微生物流行病研究所研究员,博士生导师,国家自然科学基金杰出青年基金获得者。中国微生物学会工作委员会主任委员,中国营养学会益生菌益生元与健康专业委员会主任委员。

● 主要从事细菌菌基因组学、进化、溯源与致病机制研究、人体微生物群培养组学和益生菌及活菌药物研究,以及检验新技术的研究。在NEJM,Science,Nature Genetics,Cell Metabolism,Nat Comm,PNAS等发表论文300余篇,被引30000余次,H-index 75;获国家科技发明二等奖和北京市科技进步一等奖,均已实现转化。

iMetaOmics

更多资讯

● iMeta姊妹刊iMetaOmics(定位IF>10)欢迎投稿!(2024.2.27)

● iMeta姊妹刊iMetaOmics编委招募 (定位IF>10) (2024.3.2)

● iMeta姊妹刊iMetaOmics电子版和印刷版ISSN申请获批(2024.4.1)

● iMeta姊妹刊iMetaOmics投稿系统正式上线(2024.4.17)

● iMeta姊妹刊iMetaOmics主编正式官宣(2024.4.22)

● 出版社iMetaOmics主页正式上线!(2024.4.28)

● iMetaOmics | 浙江大学宗鑫组揭示两猪种宿主-肠道菌群互作差异

● iMetaOmics | 罗鹏/袁硕峰/苗凯/程全发表STAGER: 生成式人工智能可靠性的标准化测试和评估推荐

● iMetaOmics | 徐州医科大杨欢组揭秘沙门氏菌-宿主-微生物群在免疫与代谢中的相互作

● iMetaOmics | 中科院动物所金坚石组综述16S rRNA基因扩增子测序技术的“前世今生”

● iMetaOmics | 浙大张天真组完成二倍体棉种泛基因组构建

● iMetaOmics | 张勇/李福平-先进糖蛋白组学在男性生殖研究中的潜在应用

● iMetaOmics | 暨南大学潘永勤/杨华组-炎症蛋白联合检测利于诊断甲状腺乳头状癌和结节性甲状腺肿

● iMetaOmics | 张开春组利用多组学方法揭示甜樱桃加倍后果色变化的候选基因

● iMetaOmics | 杜娟/林婷婷-慢性泪囊炎患者眼部菌群类型和纵向菌群变化

● iMetaOmics | 陈汉清/陈俊综述有关肝细胞癌治疗的新兴纳米医学策略

● iMetaOmics | 基因组所刘永鑫/卢洪评述微生物在提高杂种优势中的作用

● iMetaOmics | 上科大刘雪松组开发基于通路的肿瘤细胞鉴别工具TCfinder

● iMetaOmics | 中山大学刘鹏/邹宇田-整合人工智能实现HER2阳性乳腺癌精准管理

● iMetaOmics | 安徽农大李晓玉组-丛枝菌根真菌对玉米内生菌群的影响

● iMetaOmics | 徐涛/黄蓉/苏国海-急性冠脉综合征纵向多组学队列建设

● iMetaOmics | 通过整合宏组学促进人类与环境健康发展

● iMetaOmics | 苏州大学林俊组-揭示活性微生物及益生元/益生菌与关节炎联系

● iMetaOmics | 中国药科大学徐文波开发叶绿体基因组数据分析软件

● iMetaOmics | 清华刘晓组和复旦王久存组揭示特定细菌在皮肤老化中的作用

●iMetaOmics | 中南大学夏晓波团队揭示青光眼和SLE发病机制新关联

●iMetaOmics | 庐山植物园刘芬组揭示了自噬在植物-根微生物互作机制中的调控作用

更多推荐

(▼ 点击跳转)

iMeta | 引用14000+,海普洛斯陈实富发布新版fastp,更快更好地处理FASTQ数据

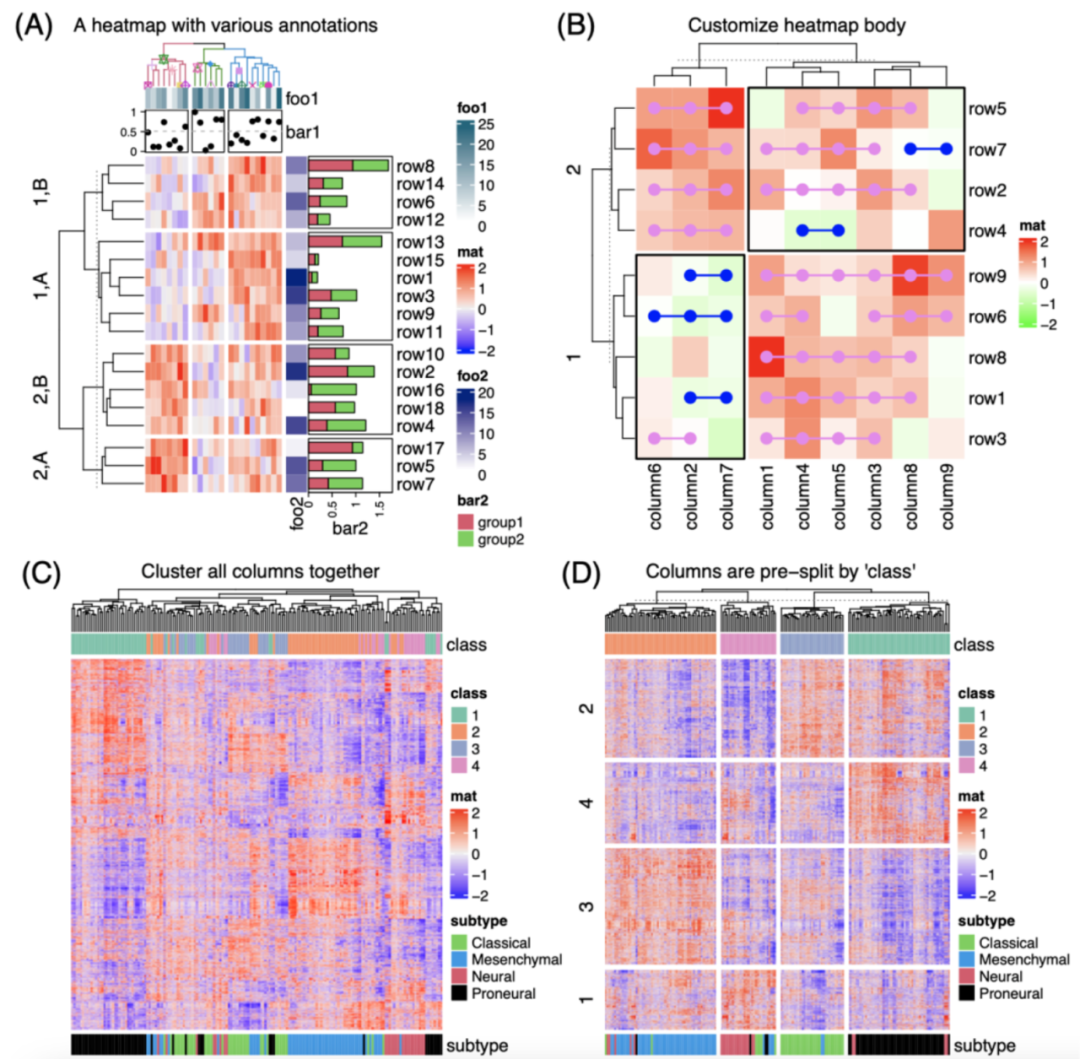

iMeta | 德国国家肿瘤中心顾祖光发表复杂热图(ComplexHeatmap)可视化方法

1卷1期

1卷2期

1卷3期

1卷4期

2卷1期

2卷2期

2卷3期

2卷4期

3卷1期

2卷2期封底

2卷4期封底

3卷2期

3卷3期

3卷3期封底

3卷4期

3卷4期封底

1卷1期

期刊简介

“iMeta” 是由威立、肠菌分会和本领域数百千华人科学家合作出版的开放获取期刊,主编由中科院微生物所刘双江研究员和荷兰格罗宁根大学傅静远教授担任。目的是发表所有领域高影响力的研究、方法和综述,重点关注微生物组、生物信息、大数据和多组学等。目标是发表前10%(IF > 20)的高影响力论文。期刊特色包括视频投稿、可重复分析、图片打磨、青年编委、前3年免出版费、50万用户的社交媒体宣传等。2022年2月正式创刊发行!发行后相继被Google Scholar、ESCI、PubMed、DOAJ、Scopus等数据库收录!2024年6月获得首个影响因子23.7,位列全球SCI期刊前千分之五(107/21848),微生物学科2/161,仅低于Nature Reviews,同学科研究类期刊全球第一,中国大陆11/514!

“iMetaOmics” 是“iMeta” 子刊,主编由中国科学院北京生命科学研究院赵方庆研究员和香港中文大学于君教授担任,是定位IF>10的高水平综合期刊,欢迎投稿!

iMeta主页:

http://www.imeta.science

姊妹刊iMetaOmics主页:

http://www.imeta.science/imetaomics/

出版社iMeta主页:

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/2770596x

出版社iMetaOmics主页:

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/29969514

iMeta投稿:

https://wiley.atyponrex.com/journal/IMT2

iMetaOmics投稿:

https://wiley.atyponrex.com/journal/IMO2

邮箱:

office@imeta.science

4610

4610

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?