在PC-DMIS中评价对称度,需要注意以下两点:

-

基准需要是平面或者直线

-

被测元素需要测成点对并构造成特征组。

那为什么一定要测量一对一对的点并构造特征组呢?

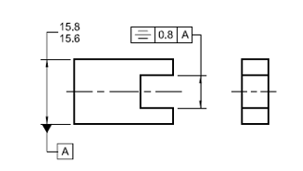

我们还得先举个例子,先看下对称度结果是如何获得的。以下图所示的对称度评价为例:

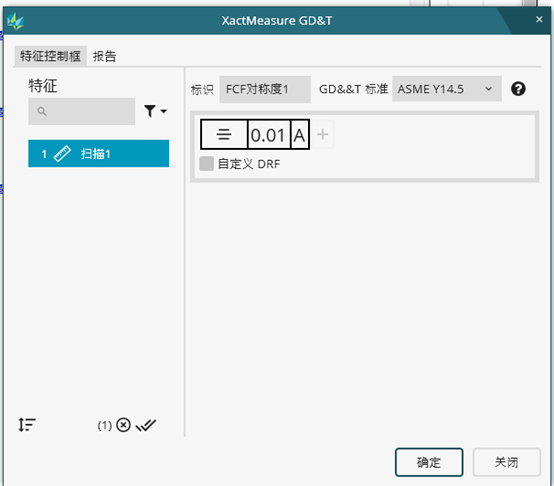

利用构造点特征组来评价对称度的方法

1.测量基准

测量图示的上平面和下平面构造中分面作为基准(满足基准为平面/直线的条件)。

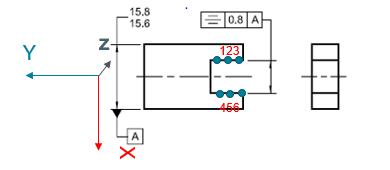

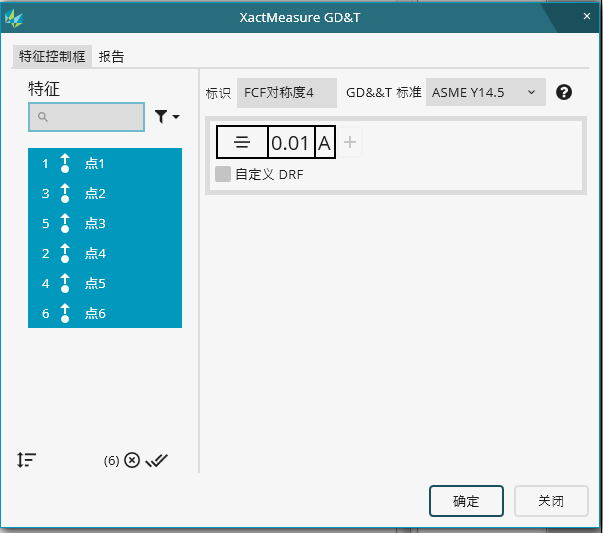

2.测量被测元素

我们需要把对称度的被测元素测量成点,上侧的点这里标记成点1点2点3,下侧的点标记成点4点5点6.其中点1和点4是镜像关系,点2点5是镜像关系,点3和点6是镜像关系。将测量完成的点构造成特征组,选点顺序一定要注意,互为对称关系的点靠在一起,如点1、点4(点1的对称点),然后,点2、点5(点2的对称点),再然后,点3、点6(点3的对称点)。

至此,被测元素准备完成。

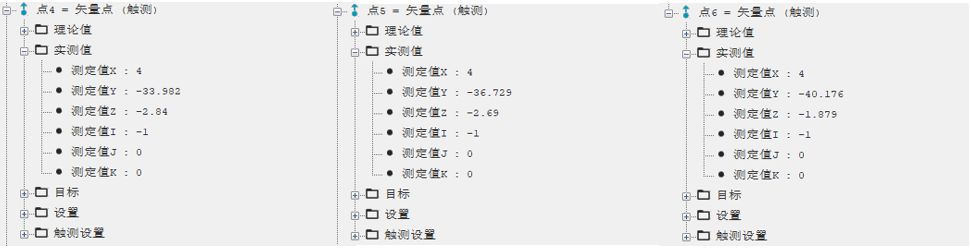

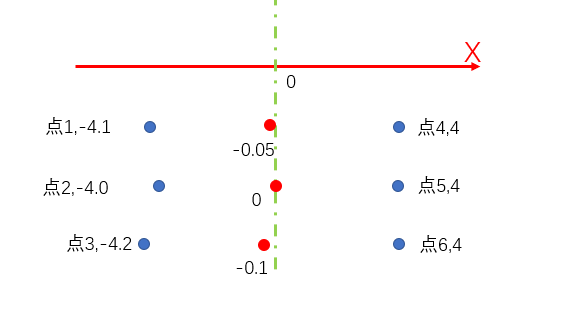

测量完成的被测元素的坐标如下:

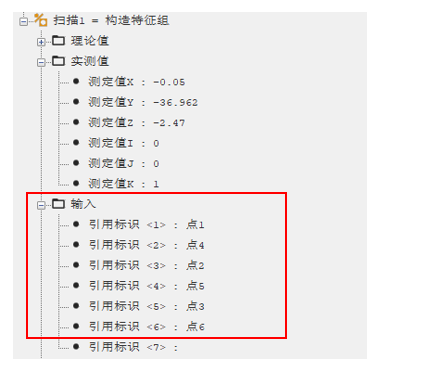

构造完成的特征组程序段如下(注意选点顺序):

3.评价(确保工作平面是Z平面)

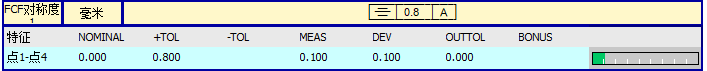

接下来看下评价结果:

结果解析:

上图的对称度,其实就是在看这两个小平面对于中心面的关系,我们关心的其实X方向的测量值。

这样,我们从测量程序中,把X方向的测量值画出来。并分别计算出点1点4,点2点5,点3点6的中点坐标

根据对称度的定义,此例中对称度的公差带是两个平行平面,等分在基准两侧,测量值就等于偏差最大值绝对值的2倍。即0.1*2=0.2也就是上面PC-DMSI软件的计算结果。也就是说当构造成特征组时,软件把点分成了组,点对点评价了三次,并把三对点中偏差最大的一组作为了对称度的结果。

(细心的小伙伴也会发现,其实对称度的值也刚好等于最大的距离差。最差的一对是点3点6,点3到基准距离为4.2,点6到基准距离为4,距离差也等于0.2)

对称度的评价我们已经了解了,那么为什么要构造点对并且构造特征组呢?看看采用其他的方法会是什么结果:

-

仅测量点对,不构造特征组

评价结果仅为第一组点对的结果,如下:

也就是说不构造特征组就不是一个集合,无法一一评价。特征组是打包的功能。

-

被测元素直接测量成直线或平面,不测量点对,然后构造特征组。

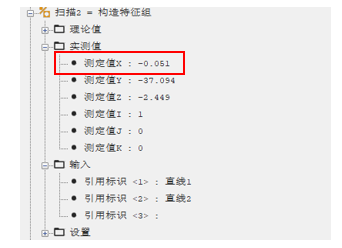

测量后且构造完特征组的扫描2的程序段如下:(我们需要关注X向的测量值)

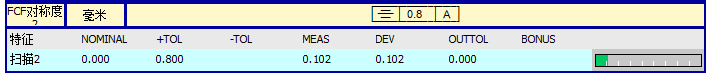

评价结果如下:

该方法的测量值,为特征组质心X方向偏差的2倍的绝对值:|-0.051*2|=0.102

测量成直线仅评价了特征组的质心位置,并不是最差点的偏差。所以测量成点对是为了一对一评价多次。

综上所述:

对称度需要构造成特征组是为了将特征打包起来,测量点对的目的是进行一对一的评价多次,进而获取对称位置偏差的最大值。

你学到了么?

3399

3399

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?