一、图片核心内容提炼

-

文字部分关键信息:

- 混血社会成因:

- 殖民地欧洲女性稀缺,男性移民与土著女性通婚;

- 葡萄牙男性还与非洲奴隶女性结合,形成混血群体(Mestizos和Mulattoes)。

- 社会结构隐喻:通过“卡斯塔绘画”(Casta Painting)展现殖民地种族等级制度。

- 混血社会成因:

-

图像部分分析:

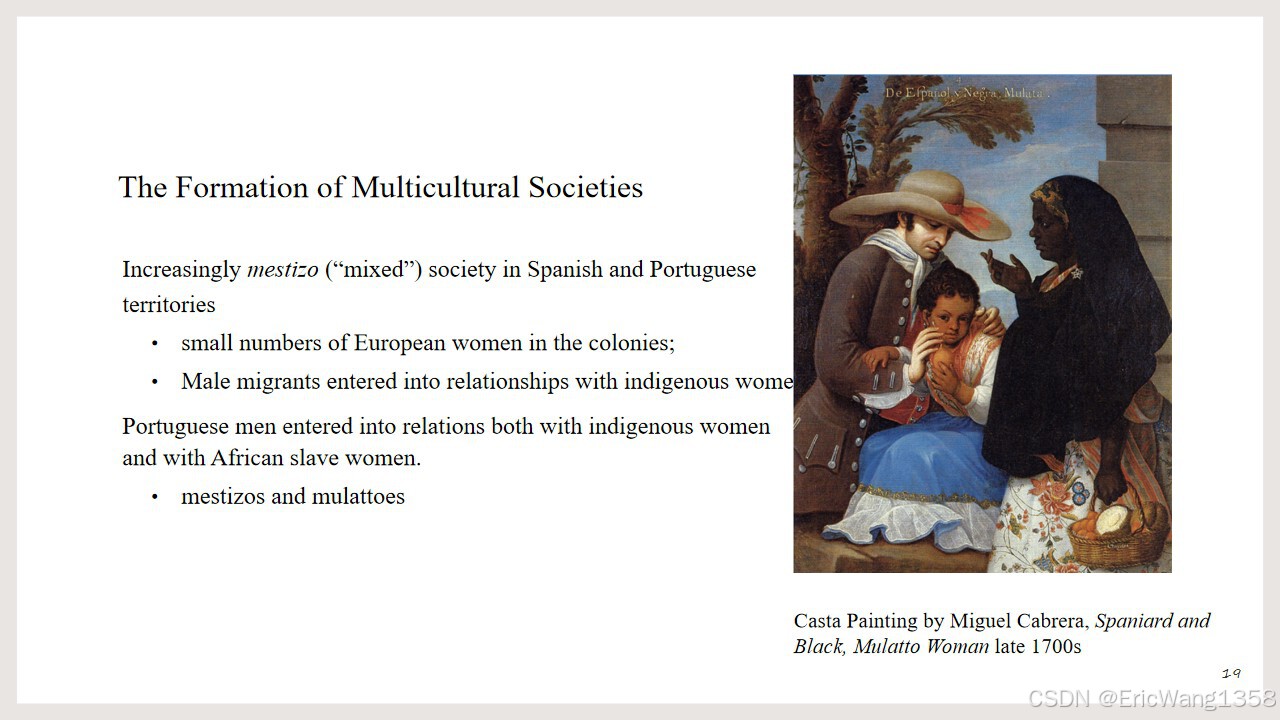

- 米格尔·卡布雷拉画作(18世纪晚期):

- 主体为西班牙男性与黑人女性混血女性,身着华丽服饰,背景融合自然元素(如棕榈树、河流)。

- 色彩鲜艳,构图对称,体现殖民地艺术的“ hybrid”风格(混合欧洲巴洛克与本土传统)。

- 米格尔·卡布雷拉画作(18世纪晚期):

二、历史背景与混血社会形成机制

-

欧洲殖民者的性别失衡:

- 男性主导的移民潮:早期殖民地(如墨西哥城、利马)以男性矿工、士兵和传教士为主,女性比例不足10%。

- 政策限制:西班牙王室禁止女性单独移民,担心她们“引诱原住民堕落”(如1573年《新法》)。

-

跨族群关系的三种模式:

群体组合 主导地区 社会地位 欧洲男+土著女 西班牙殖民地 Mestizos(混血儿) 欧洲男+非洲女 葡萄牙殖民地 Mulattoes(穆拉托人) 土著男+非洲女 殖民地边缘 Cafuzos(卡富索人) -

宗教与法律的双重作用:

- 天主教会的默许:

- 教会鼓励殖民者与原住民通婚以“传播基督教”,例如西班牙修道院为混血儿提供教育。

- 《血统法》(Sistema de Castas):

- 通过细化种族分类(如“白人+黑人=穆拉托人”“穆拉托人+白人=Quadroon”)固化社会等级,但实际操作中灵活性较高。

- 天主教会的默许:

三、卡布雷拉画作的深层含义

-

艺术主题:

- 种族混合的视觉化:

- 画面中的混血女性身着欧洲丝绸(象征文明),手持非洲编织物(象征传统),体现殖民地文化的“拼接性”。

- 背景中的棕榈树暗示热带环境,强化了殖民地与宗主国的地理距离感。

- 种族混合的视觉化:

-

政治宣传功能:

- 合法化混血统治阶层:

- 画作由西班牙画家米格尔·卡布雷拉创作,旨在展示混血儿(尤其是白人与土著后代)的“优越性”,缓解殖民地本土化焦虑。

- 掩盖剥削本质:

- 画面和谐的表象下,隐藏了非洲奴隶制的残酷现实(如Mulattoes多为父系白人与母系黑奴的后代)。

- 合法化混血统治阶层:

-

艺术风格的双重性:

- 欧洲巴洛克元素:

- 动态构图、明暗对比、华丽服饰,体现殖民地精英对欧洲艺术的模仿。

- 本土化改良:

- 人物面部特征保留非洲或土著特征,植物纹样融入当地自然元素。

- 欧洲巴洛克元素:

四、混血社会的矛盾与影响

-

社会流动性与不平等并存:

- 上升通道有限:

- Mestizos虽被允许担任小官吏或商人,但仍受“白人至上”政策压制(如18世纪墨西哥禁止Mestizos进入教会高层)。

- Mulattoes的困境:

- 因肤色较深被视为“半黑人”,长期处于社会底层,成为种植园经济的主要劳动力。

- 上升通道有限:

-

文化融合的悖论:

- 语言与宗教的混合:

- 西班牙语吸收土著词汇(如“maíz”玉米),天主教仪式融入原住民舞蹈(如墨西哥“亡灵节”)。

- 文化反抗:

- 混血儿通过音乐(如萨尔萨舞)、饮食(如墨西哥塔可)保留身份认同,形成独特的“克里奥尔文化”(Creole Culture)。

- 语言与宗教的混合:

五、学习建议与答题思路

例题:

“分析西班牙和葡萄牙殖民地中混血社会形成的原因及其对殖民统治的影响。”

解题步骤:

- 原因分析:

- 人口结构:欧洲男性主导移民,女性稀缺;

- 经济需求:殖民者需要土著女性劳动(如纺织、农业);

- 宗教策略:天主教会的传教压力与文化同化政策。

- 影响论证:

- 积极面:促进文化融合,形成独特的混血文化(如拉丁美洲音乐);

- 消极面:固化种族等级制度,为殖民统治提供合法性。

- 图像证据引用:

- 卡布雷拉画作中混血女性的服饰与背景,反映殖民地社会对“混合性”的矛盾态度。

六、延伸思考

- 现代启示:

- 拉美国家今天的种族问题(如巴西的“黑白混血”身份认同危机)是否与殖民时期的混血政策有关?

- 卡布雷拉画作中的“和谐表象”能否类比当代全球化中的文化交融与冲突?

- 争议点:

- 混血社会是否是殖民者“同化”原住民的成功手段,还是原住民抵抗的一种形式?

西班牙殖民地阶级结构图

一、图片核心信息提炼

-

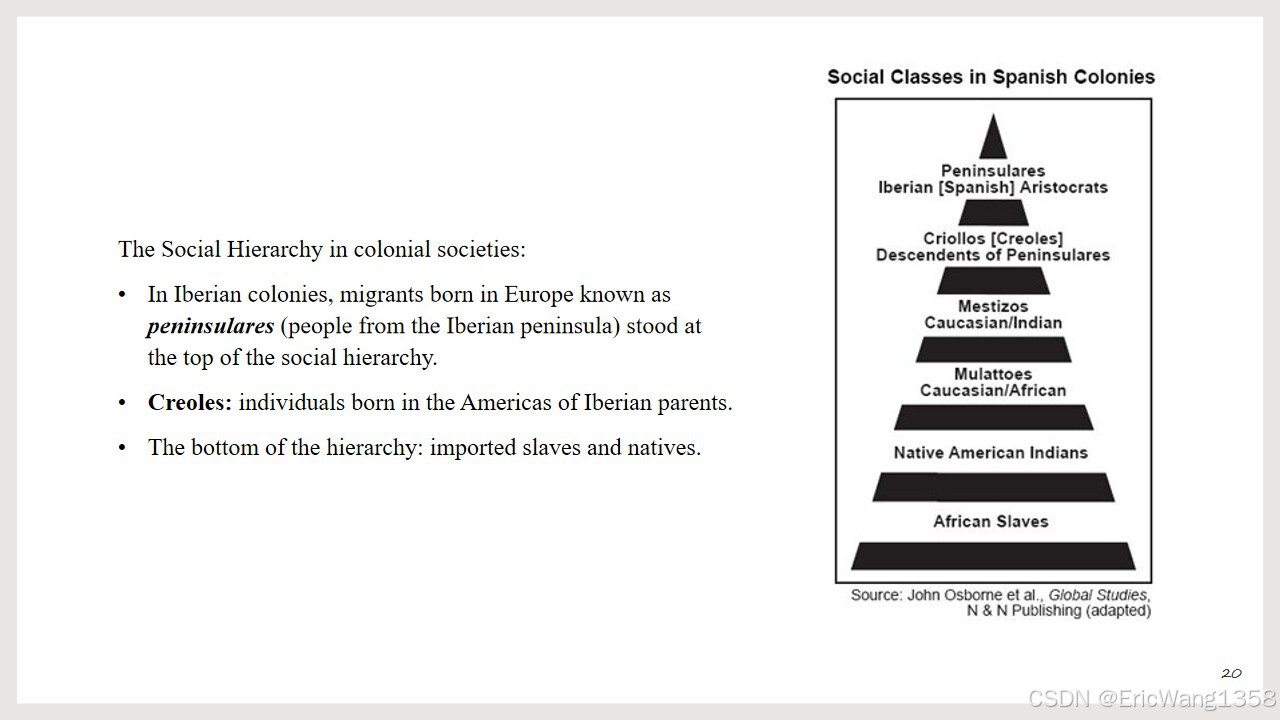

社会层级金字塔:

- 顶层:Peninsulares(伊比利亚半岛人)

- 伊比利亚半岛人:指出生在西班牙伊比利亚半岛的西班牙人,他们是西班牙殖民地的最高统治阶级。

- 第二层:Criollos(克里奥尔人)

-

克里奥尔人:指在美洲殖民地出生的西班牙移民后裔,也被称为土生白人。

-

- 第三层:Mestizos(混血儿)

- 第四层:Mulattoes(穆拉托人)

- 底层:Native American Indians(美洲原住民)与African Slaves(非洲奴隶)

- 顶层:Peninsulares(伊比利亚半岛人)

-

关键特征:

- 血统主导:社会地位完全基于种族和出生地,而非财富或职业。

- 金字塔图示:用5层结构直观展示权力垄断与底层压迫,顶部仅占5%,底部占95%。

- 文字标注:明确各阶层定义(如“克里奥尔人=美洲出生的伊比利亚父母后代”)。

二、历史背景与阶级形成原因

-

殖民统治的逻辑:

- 控制需求:西班牙王室通过血统划分巩固权力,防止殖民地精英(Criollos)挑战宗主国权威。

- 经济利益:

- Peninsulares垄断殖民地行政、贸易和矿产开采权(如墨西哥的银矿);

- 原住民与奴隶提供无偿劳动力,支撑种植园经济(如古巴的甘蔗园)。

-

宗教与意识形态工具:

- 天主教会的角色:

- 教会支持“纯洁血统”(Limpieza de Sangre)政策,将非欧洲人(如穆斯林、犹太人)排除在外。

- 传教活动成为殖民者“文明化”原住民的工具,强化种族优越论。

- 天主教会的角色:

-

地理与人口因素:

- 移民结构:早期殖民者以男性为主(如16世纪墨西哥城男性占比80%),导致与原住民、非洲女性的通婚普遍。

- 疾病灾难:原住民人口因天花等传染病锐减(如墨西哥原住民从2500万降至100万),劳动力缺口促使非洲奴隶进口。

三、各阶层具体分析

-

Peninsulares(伊比利亚半岛人)

- 权利与特权:

- 独占殖民地总督、法官、大主教职位;

- 享有免税权、土地分配优先权(如墨西哥的Haciendas)。

- 经济角色:

- 控股白银运输(通过“马尼拉大帆船”运往中国换取丝绸);

- 投资矿业(如波托西银矿)和种植园。

- 权利与特权:

-

Criollos(克里奥尔人)

- 矛盾地位:

- 身份认同危机:既排斥原住民和奴隶,又受制于宗主国;

- 经济实力强(如巴西的糖业大亨),但政治权利受限(如无法担任总督)。

- 反抗倾向:

- 18世纪末领导独立运动(如墨西哥的“克里奥尔起义”),成为拉丁美洲独立的核心力量。

- 矛盾地位:

-

Mestizos(混血儿)

- 职业分布:

- 农民、工匠、小商人(如墨西哥的纺织工);

- 部分进入官僚体系(如菲律宾的Mestizo官员)。

- 社会歧视:

- 被视为“污染”欧洲血统的群体,禁止与“纯洁”克里奥尔人通婚。

- 职业分布:

-

Mulattoes(穆拉托人)

- 特殊角色:

- 在加勒比海殖民地(如古巴、委内瑞拉)作为中间阶层,管理种植园和贸易;

- 部分成为自由职业者(如牙医、音乐家)。

- 法律限制:

- 即使自由,仍需缴纳高额税金,禁止穿欧洲服饰。

- 特殊角色:

-

原住民与非洲奴隶

- 原住民:

- 被强迫劳动于 mines(矿井)、haciendas(种植园)和 missions(传教区);

- 文化灭绝政策:禁止传统信仰(如阿兹特克的太阳神祭祀),强制改信天主教。

- 非洲奴隶:

- 中途航程(Middle Passage)死亡率高达30%,幸存者被分配至糖、咖啡种植园;

- 反抗形式:逃亡(如巴西的“ quilombos”黑奴王国)、文化保留(如约鲁巴宗教仪式)。

- 原住民:

四、阶级结构的影响与遗产

-

经济畸形依赖:

- 原住民人口崩溃导致土地荒芜,殖民地依赖奴隶制经济(如巴西的黄金、钻石开采)。

- 资源掠夺模式:西班牙从美洲攫取白银占全球产量的80%,却未投资本土工业化。

-

社会矛盾与独立战争:

- 克里奥尔人的领导:19世纪初西蒙·玻利瓦尔等克里奥尔人利用种族矛盾,联合原住民和混血儿推翻西班牙统治。

- 后殖民问题:

- 种族主义延续:独立后的拉美国家(如墨西哥)仍存在 mestizo 优越论;

- 土地分配不公:原住民保留地被克里奥尔地主侵占(如墨西哥的“ ejido”制度争议)。

-

文化融合与身份认同:

- 混血文化:西班牙语吸收原住民词汇(如“tomate”番茄、“chocolate”巧克力);

- 宗教融合:天主教与原住民信仰结合(如墨西哥的“Día de los Muertos”亡灵节)。

五、学习建议与答题思路

例题:

“分析西班牙殖民地阶级结构如何影响其经济政策与社会稳定。”

解题步骤:

- 提取关键点:

- 血统等级制度、劳动力来源(原住民与奴隶)、财富分配。

- 因果链分析:

- 经济依赖:原住民死亡导致劳动力短缺→非洲奴隶进口→种植园经济扩张;

- 社会矛盾:克里奥尔人与Peninsulares的权力斗争→独立运动兴起。

- 证据引用:

- 图片中的金字塔图示说明顶层精英垄断资源;

- 文字标注“穆拉托人处于第四层”反映种族歧视制度化。

六、延伸思考

- 对比其他殖民体系:

- 葡萄牙在巴西的“世袭船长辖区”(Capitanias Hereditárias)如何通过土地分配制度维持统治?

- 英国在北美的“契约劳工制”与西班牙的奴隶制有何本质区别?

- 现代启示:

- 拉美国家的贫富差距(如墨西哥的“新富阶层” vs. 原住民贫困)是否与殖民遗产有关?

- 当代混血文化(如拉丁音乐、美食)如何成为身份认同的核心?

对比分析:北美英国殖民地与伊比利亚殖民地的社会结构差异

一、核心差异对比

| 对比维度 | 英国殖民地(如詹姆斯敦) | 伊比利亚殖民地(如墨西哥、秘鲁) |

|---|---|---|

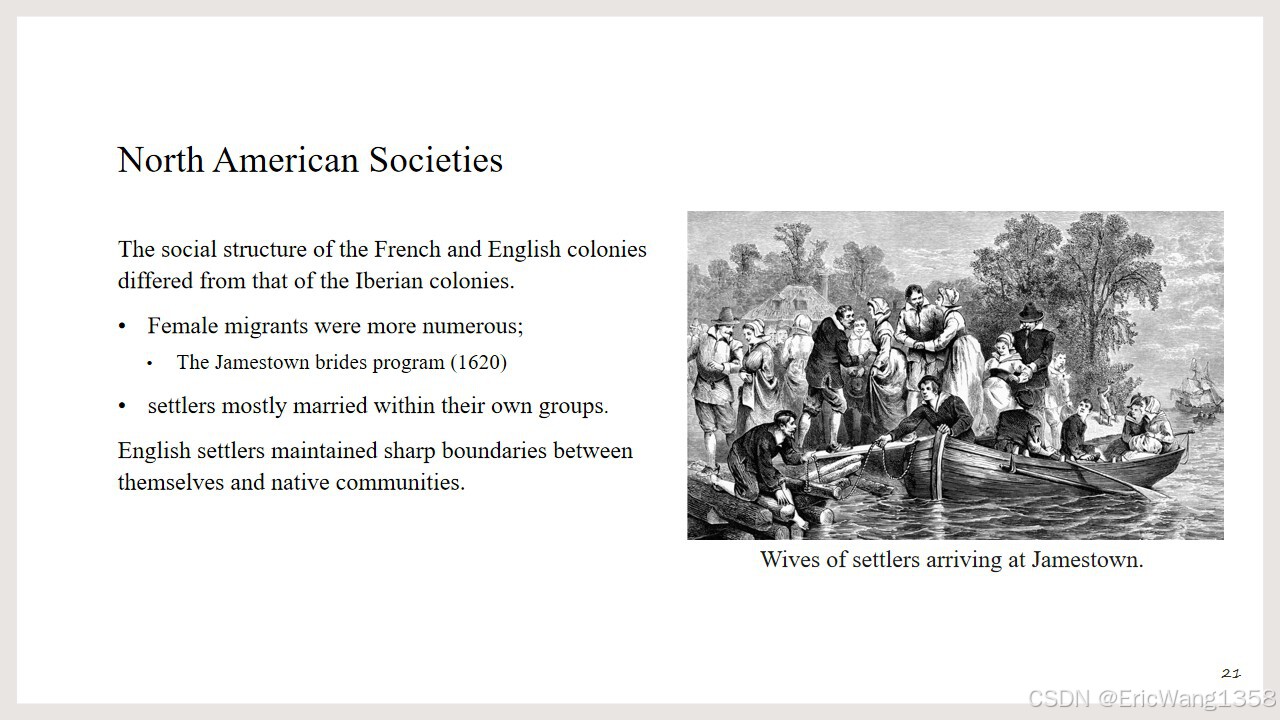

| 移民性别比例 | 女性移民较多(詹姆斯敦新娘计划,1620年引入女性定居者) | 男性主导(早期移民以士兵、矿工、传教士为主) |

| 婚姻模式 | 内部通婚为主(殖民者倾向于与同族人结婚) | 跨族群通婚普遍(男性与原住民、非洲奴隶结合) |

| 与原住民关系 | 界限分明(避免文化融合,保持殖民者主导权) | 复杂互动(传教、贸易、冲突与同化并存) |

| 社会结构特点 | 同质化社会(血统相对单一,阶层流动性低) | 分层混血社会(基于种族和血统的等级制度) |

二、具体原因与历史背景

-

英国殖民地的“稳定优先”策略

- 詹姆斯敦新娘计划(1620年):

- 目的:解决殖民地性别失衡问题(早期詹姆斯敦仅有4名女性),通过引入英国女性促进家庭形成和人口增长。

- 效果:女性移民占比提升至约40%,婚姻多在同族定居者之间进行,强化了英语文化和基督教信仰的延续。

- 与原住民的界限:

- 英国殖民者视原住民为“潜在威胁”,通过《垦殖法》(Enclosure Laws)侵占土地,限制原住民进入殖民地核心区域。

- 文化隔离:禁止原住民参与殖民地治理,仅允许其作为劳动力或贸易伙伴存在。

- 詹姆斯敦新娘计划(1620年):

-

伊比利亚殖民地的“资源掠夺”逻辑

- 男性主导的移民潮:

- 西班牙和葡萄牙殖民者以掠夺贵金属(银、金)为目标,派遣大量士兵、矿工和监工前往美洲,导致女性严重短缺。

- 跨族群通婚的必然性:

- 原住民劳动力需求:原住民人口因疾病(如天花)锐减,需依赖非洲奴隶补充劳动力;

- 传教策略:天主教教会鼓励与原住民通婚以传播基督教,例如西班牙修道院通过“收养”原住民妇女实现文化渗透。

- 男性主导的移民潮:

三、社会结构的长期影响

-

英国殖民地的遗产

- 种族界限固化:

- 内部通婚维持了白人精英的统治地位,黑奴和原住民被排除在政治经济体系之外(如美国南方种植园的种族隔离制度)。

- 文化同质性:

- 英语、基督教和欧洲法律体系成为主流,原住民文化被边缘化(如美国印第安人的“寄宿学校”政策)。

- 种族界限固化:

-

伊比利亚殖民地的遗产

- 混血社会的复杂性:

- 形成了多层次的种族等级制度(如西班牙的“卡斯塔绘画”),但也为文化融合提供了空间(如拉丁音乐、美食中的土著与非洲元素)。

- 经济依赖与动荡:

- 长期依赖白银和奴隶贸易导致经济结构单一,殖民地独立后陷入长期贫困(如墨西哥的“ debt crisis”)。

- 混血社会的复杂性:

四、图片细节印证

-

左侧文字的关键信息:

- 女性移民数量较多:詹姆斯敦新娘计划(1620年)明确体现了英国殖民者通过引入女性来稳定社会的意图。

- 内部通婚:定居者“几乎全部在同族内结婚”,减少了文化混合的可能性。

- 与原住民的界限:英国殖民者通过法律和地理隔离(如设立种植园边界)强化了这一界限。

-

右侧插图的象征意义:

- 女性移民的形象:插图中抵达詹姆斯敦的妻子们身着欧洲服饰,手持圣经,象征着“文明”与“新开始”。

- 自然景观的背景:未出现原住民形象,暗示殖民者对“新大陆”的控制欲与原住民的缺席。

五、延伸思考

- 性别视角下的殖民主义:

- 英国殖民地通过主动引入女性来构建“正常社会”,而伊比利亚殖民地则通过剥削原住民和非洲女性的劳动力维持统治——两种模式均以女性为殖民利益的牺牲品。

- 现代启示:

- 美国种族隔离政策的根源可追溯至英国殖民地的同质化社会结构;

- 拉美国家的混血文化既是殖民创伤的产物,也是抵抗种族压迫的文化武器(如墨西哥的“ mestizo”身份认同)。

881

881

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?