慧创近红外脑功能成像(fNIRS)基于便携性、超微光、超静音、时空分辨率高等技术优势为评估吞咽困难患者的皮质激活模式提供了一种安全、无创的方法。

吞咽障碍(poststrokedysphagia,PSD)是脑卒中后常见的并发伴随症状。部分脑卒中患者在发作后几周内可能会恢复吞咽功能,但仍有11%~50%的患者会长期存在吞咽困难。吞咽过程异常可能会导致脱水、营养不良和肺炎。另一方面,它会延长住院时间、增加医疗费用、降低生活质量,甚至导致死亡。另外,吞咽困难也会影响患者心理健康和独立水平,不利于其恢复。

慧创fNIRS可以为临床康复方案的制定提供重要的影像学依据,反馈康复干预的效果,反映和判断神经功能的重建情况。

1 . 重复经颅磁刺激对脑卒中吞咽障碍患者血流动力学信号的改变和吞咽功能的改善:一项随机对照研究

研 究 团 队

粤北人民医院 李莉、王鸣鸿团队

中山大学附属第七医院 王朴团队

使 用 设 备

慧创NirScan

目 的

本研究旨在采用近红外脑功能成像(fNIRS)测量重复经颅磁刺激(rTMS)治疗后吞咽障碍患者吞咽执行的皮质相关性,并观察经颅磁刺激干预后脑卒中吞咽障碍患者脑激活模式的变化。此外,尝试分析了经颅磁刺激对不同侧吞咽障碍患者脑激活的影响。本研究还重点探讨了5 Hz rTMS刺激患侧下颌舌骨肌皮质区的效果,为rTMS治疗脑卒中后吞咽障碍患者提供临床依据。

方 法

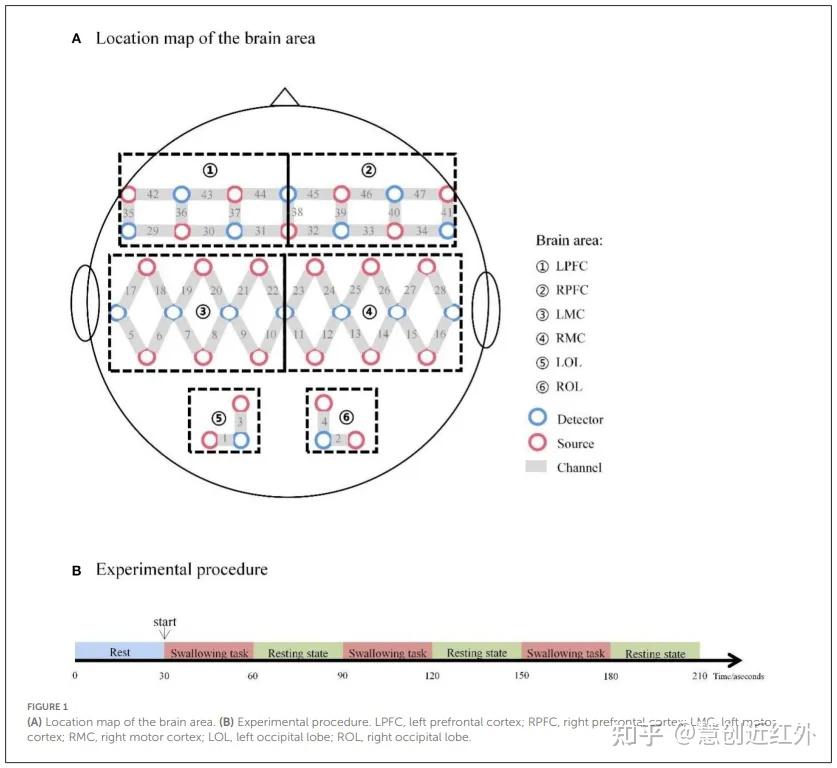

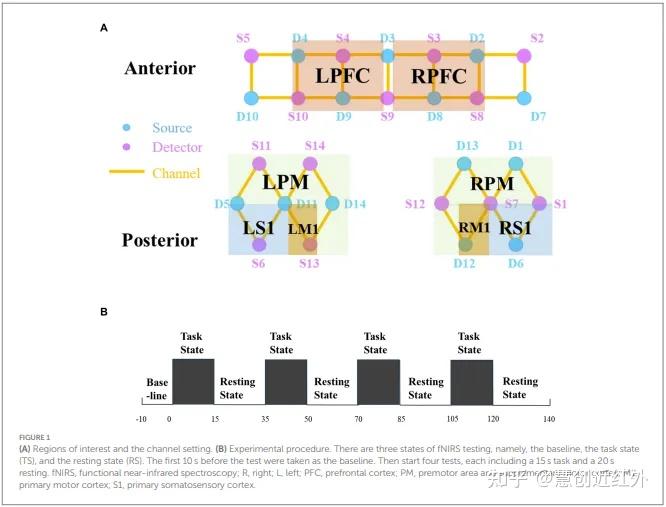

本研究为单盲、随机对照、盲法对照研究。共49例患者完成研究,采用随机数字表法分为rTMS组(n = 23)和假 rTMS 组(n = 26)。rTMS 组患者于患侧大脑颞叶舌骨皮质区接受5 Hz的rTMS刺激,假rTMS组患者接受rTMS治疗,治疗参数与rTMS组相同,但线圈位置不同。两组患者均接受2周的rTMS刺激治疗,随后接受常规吞咽治疗。分别于治疗前(基线)和干预后2周(干预后)对患者进行标准吞咽功能评价量表(SSA)、纤维内镜下吞咽困难严重程度量表(FEDSS)、渗透-误吸量表(PAS)和功能性经口摄食量表评估。同时,使用fNIRS系统测量实验过程中的脑血流动力学变化。

结 果

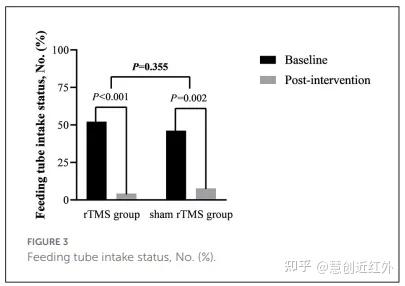

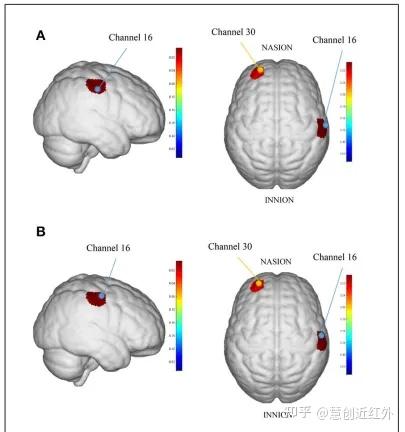

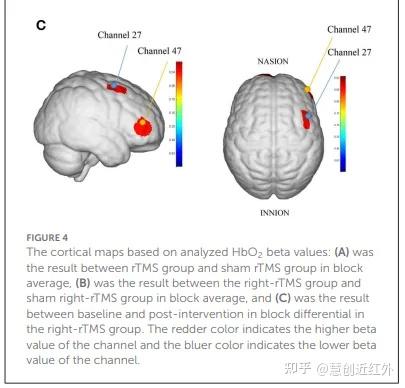

经rTMS治疗后,rTMS组SSA量表、FEDSS量表、PAS量表得分均有显著改善(P<0.001)。假rTMS组在相同的量表上进行了相同的分析(P<0.001)。在基线后2周,rTMS组和假rTMS组之间的临床评估无显著性差异(P>0.05)。然而,除SSA评分(P = 0.067)外,两组间FEDSS评分(P = 0.018)和PAS评分(P = 0.004)的变化率差异均有统计学意义。在饲管去除率方面,经rTMS组与假rTMS组无显著差异(P = 0.355),但两组与基线特征有显著差异(PrTMS < 0.001, PshamrTMS = 0.002)。在 fNIRS分析中,区组平均结果显示,干预后 rTMS组与假 rTMS 组在右侧前额叶皮质RPFC 和右侧运动皮质 RMC 的差异有统计学意义(Pchannel30 = 0.046, Pchannel16 = 0.006)。亚组分析中,rTMS 组分为左rTMS 组和右rTMS 组,假rTMS 组分为假左侧 rTMS 组和假右侧侧rTMS 组。fNIRS结果显示,左侧rTMS组和假左侧rTMS组干预后的块平均值和块差值差异无统计学意义,但右侧rTMS 组和假右侧 rTMS 组干预后的块平均值差异有统计学意义:LPFC(左侧前额叶皮质)通道30 (T =-2.34,P = 0.028)和 RMC 通道 16 (T = 2.54, P = 0.018)。干预后左侧 rTMS 组与干预前比较差异无统计学意义,但右侧 rTMS 组在 LPFC的 27 通道(T = 2.18, P = 0.039)和RPFC的通道47(T = 2.17, P = 0.039)的区组差异有统计学意义。假rTMS组中,假左侧rTMS组和假右侧rTMS组干预后各脑区块平均值和块差值与干预前比较,差异均无统计学意义(P > 0.05)。

结 论

5 Hz rTMS治疗脑卒中后吞咽障碍患者的患侧下颌舌骨肌皮质区是可行的,rTMS治疗可以改变患者的皮质兴奋性。基于既往研究,脑卒中后吞咽障碍患者存在一个优势半球,fNIRS分析结果显示,患侧下颌舌骨肌皮质区rTMS治疗后,右侧的皮质激活程度较左侧更好。然而,在亚组分析中,左右半球之间没有差异。本研究为应用fNIRS对脑卒中吞咽障碍患者进行评估提供了一种新的可行方法。

关 键 词

卒中、吞咽障碍、功能性近红外光谱、fNIRS、重复经颅磁刺激、rTMS

参 考 文 献

Liu, H., Peng, Y., Liu, Z., Wen, X., Li, F., & Zhong, L. (2022). Hemodynamic signal changes and swallowing improvement of repetitive transcranial magnetic stimulation on stroke patients with dysphagia: a randomized controlled study. Frontiers in Neurology, 13, 918974.

2. 不同单侧半脑卒中和脑干卒中的吞咽障碍患者自主吞咽过程中血流动力学信号的变化:近红外光谱研究

研 究 团 队

广东省韶关市粤北人民医院康复医学科

鲍晓、陈敬君团队

使 用 设 备

慧创NirSmart

背 景

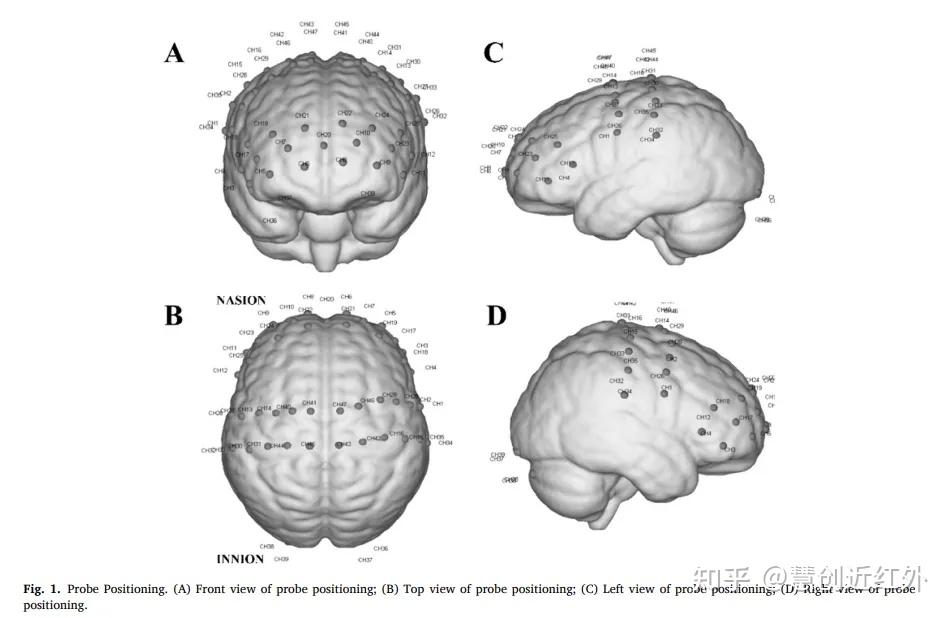

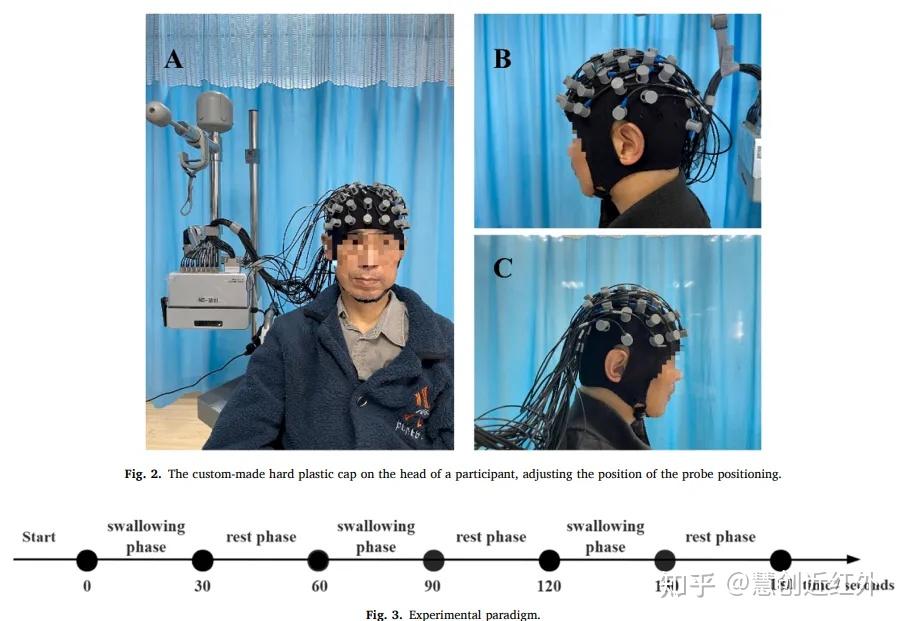

卒中会导致皮质兴奋性降低,并改变患侧和健侧半球之间的平衡。以往的研究主要关注健康受试者在吞咽过程中的皮质变化,而在不同部位的卒中患者中,这些变化尚不清楚。本研究通过近红外脑功能成像(fNIRS)研究吞咽障碍患者和健康受试者的吞咽皮质激活模式。重点关注了不同脑卒中部位患者和健康受试者之间与吞咽相关的大脑激活区域的可比性。

方 法

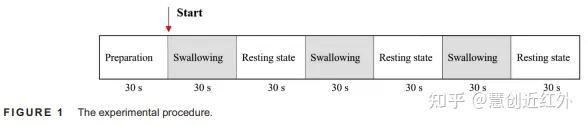

本研究共86名吞咽障碍的单侧半球卒中患者被纳入患者组,18名年龄和性别匹配的健康受试者被纳入对照组。脑卒中患者根据不同的脑卒中部位分为左单侧脑卒中病灶患者(n=30)、右单侧脑卒中病灶患者(n=32)和脑干损伤患者(n=24)。所有患者均在签署知情同意书后进行了一系列临床吞咽功能评估,如纤维内镜下吞咽困难严重程度量表(FEDSS)、渗透-误吸量表(PAS)、gugging吞咽功能评估量表(GUSS)和功能性经口摄食量表(FOIS)。所有参与者都接受了fNIRS系统评估。

结 果

健康受试者在吞咽任务中有大面积的大脑皮层区域被激活(P < FDR 0.05)。对于左单侧脑卒中患者,右半球的HbO浓度更高(P < FDR 0.05),左半球激活较低。与左单侧脑卒中病灶患者相比,右单侧脑卒中病灶患者在吞咽任务期间有更强的激活(P < FDR 0.05)。同样,右半球的激活也较低。相比之下,脑干损伤患者表现出更多的双侧激活模式。

结 论

研究表明,不同脑卒中部位的患者和健康受试者在吞咽过程中的皮质激活区域是不同。在健康参与者和脑干损伤患者中,双侧激活更多,而在单侧半球卒中患者中,健侧半球皮质激活更多。本研究为今后脑卒中后吞咽障碍的治疗提供了依据。

关 键 词

功能性近红外光谱、吞咽、吞咽障碍、卒中

参 考 文 献

Ma, X., Peng, Y., Zhong, L., Li, F., Tang, Z., Bao, X., & Chen, J. (2024). Hemodynamic signal changes during volitional swallowing in dysphagia patients with different unilateral hemispheric stroke and brainstem stroke: A near-infrared spectroscopy study. Brain Research Bulletin, 207, 110880.

3. 电针HT5 + GB20部位可促进脑重构,显著改善脑卒中患者吞咽功能

研 究 团 队

广州医科大学附属番禺中心医院 黄臻团队

使 用 设 备

慧创NirSmart

背 景

本研究比较了脑卒中吞咽障碍患者治疗前后大脑激活程度和吞咽功能评估量表的差异。探讨电针对患者吞咽功能的改善作用和皮质重塑机制,为电针的临床应用提供理论依据。

方 法

50例脑卒中后吞咽障碍患者随机分为对照组和电针组。对照组接受常规吞咽康复治疗,每次30分钟,共12疗程。电针组在常规吞咽康复的基础上进行电针治疗,每次30分钟,共12疗程。治疗前后分别进行皮质激活和吞咽功能评估。采用统计学分析方法分析组内及组间的差异,探讨治疗效果。

结 果

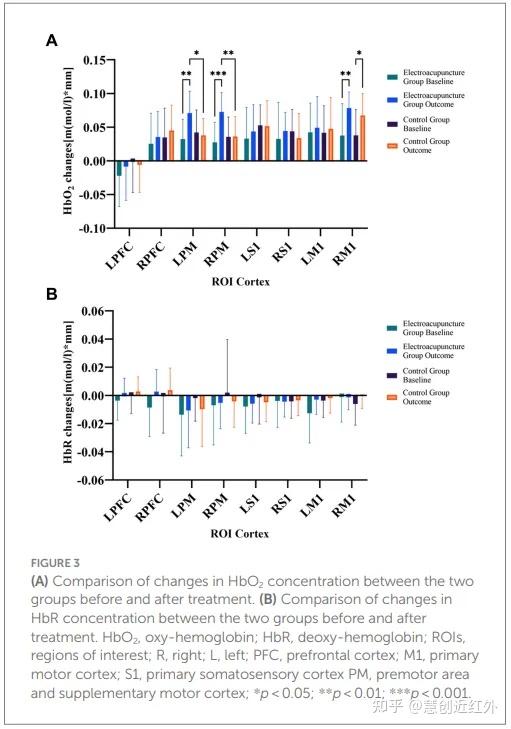

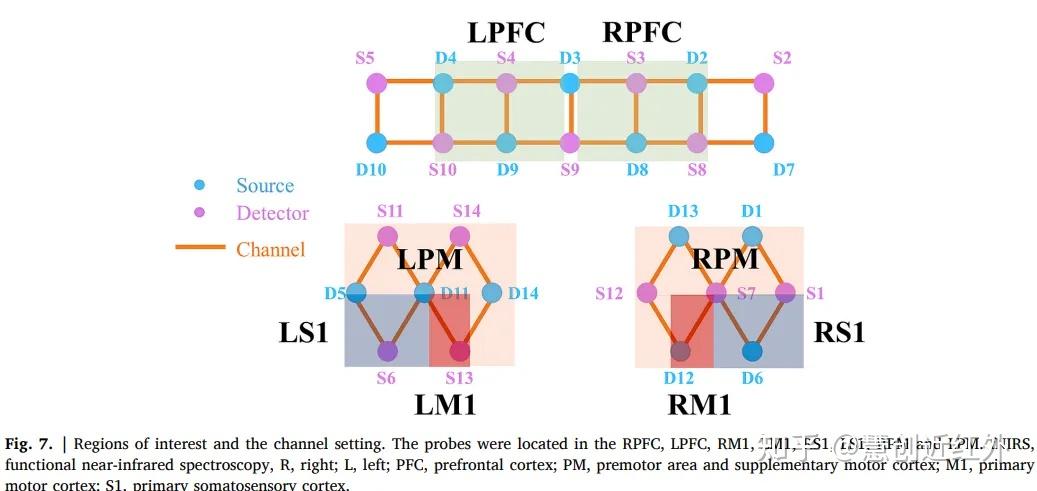

两组患者治疗前临床特征及基线之间均无统计学差异。治疗后两组的皮质激活和吞咽功能都有不同程度的改善。治疗后,电针组LPM(t = 4.0780,p < 0.001)和RPM(t = 4.4026,p < 0.0001)表现出更高的皮质激活,RS1和LM1(t = 2.5336,p < 0.05)、RM1和LPM(t = 3.5339,p < 0.001)、RPM和LM1(t = 2.5302,p < 0.05)以及LM1和LPM(t = 2.9254, P<0.01)间的功能连接更紧密。相应地,电针组吞咽功能的改善强于对照组(p < 0.05)。

结 论

本研究表明,基于常规治疗的电针激活了更多与吞咽相关的大脑皮层,并促进了大脑的功能连接和重塑。伴随着脑部重塑,电针组患者的吞咽功能也有较大的改善。

关 键 词

电针、吞咽、近红外光谱技术、GB20、HT5

参 考 文 献

Fu, X., Li, H., & Huang, Z. (2023). Electroacupuncture at HT5+ GB20 promotes brain remodeling and significantly improves swallowing function in patients with stroke. Frontiers in Neuroscience, 17, 1274419.

4. 电针HT5 + GB20穴对吞咽皮层和肌肉的激活作用强于单穴

研 究 团 队

广州医科大学附属番禺中心医院 黄臻团队

使 用 设 备

慧创NirSmart

背 景

本研究旨在探讨电针对皮质激活和吞咽肌群的影响。本研究检测了健康人在电针下吞咽时的大脑活动,以及分析电针后吞咽肌群的肌电信号。

方 法

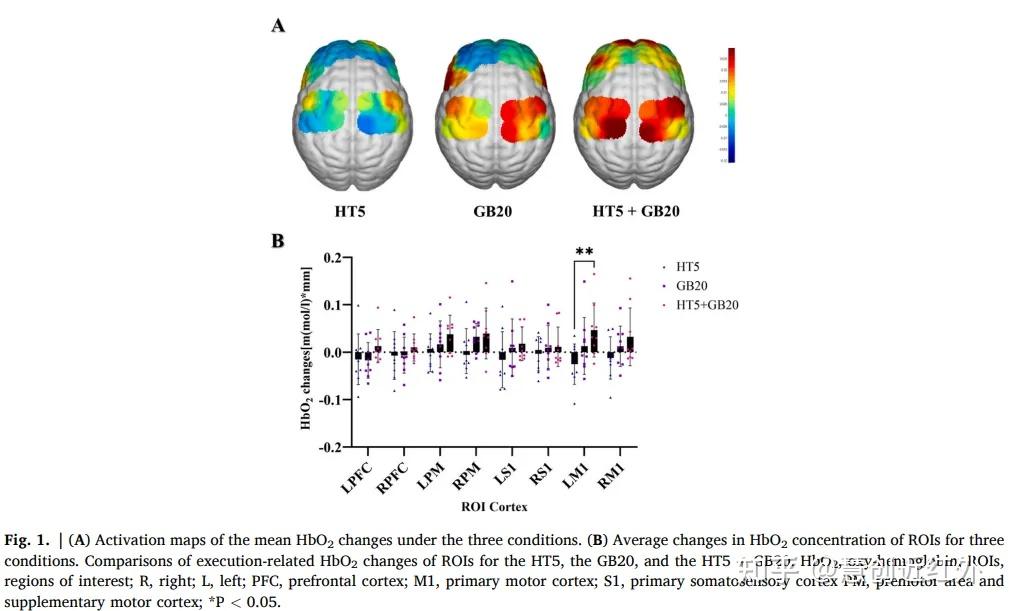

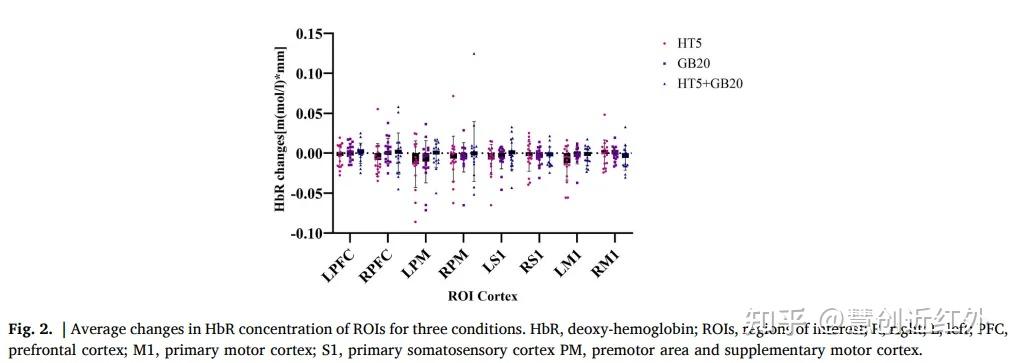

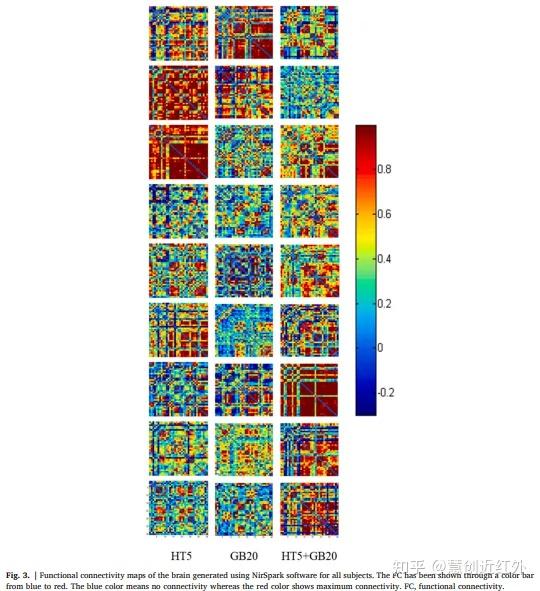

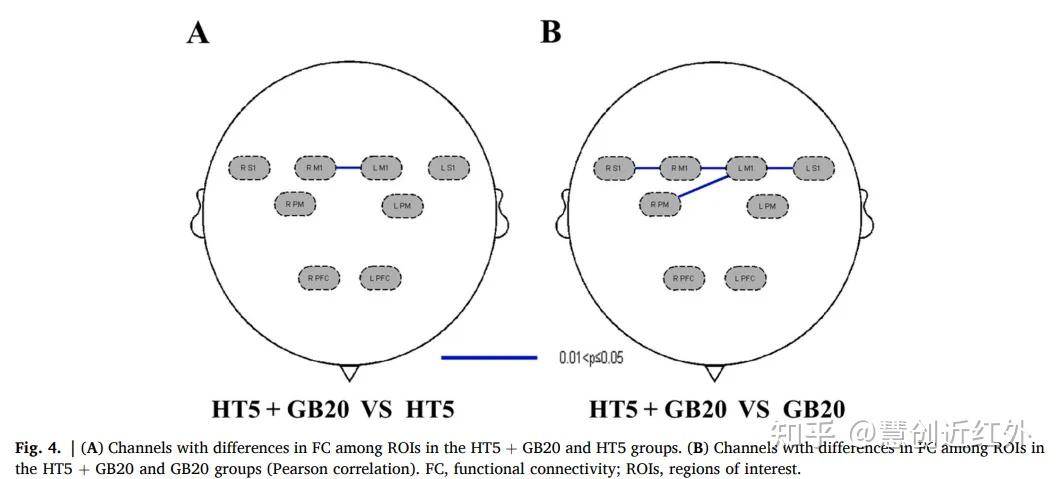

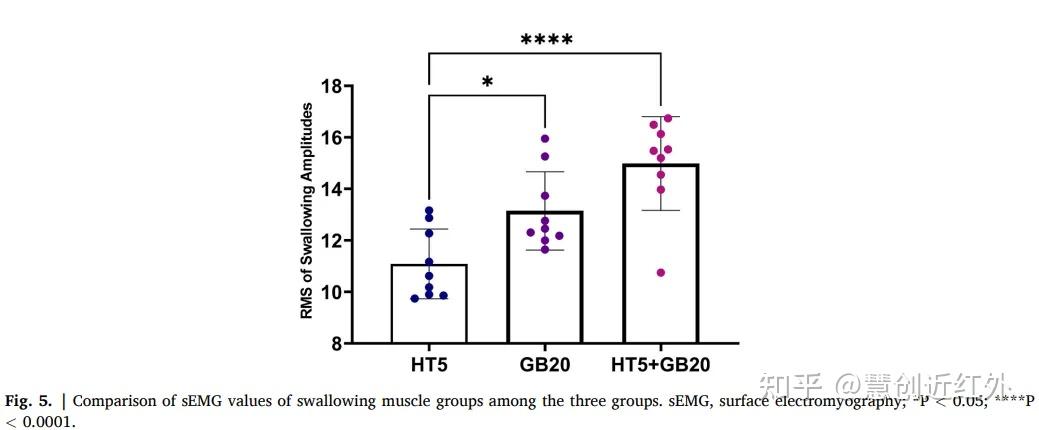

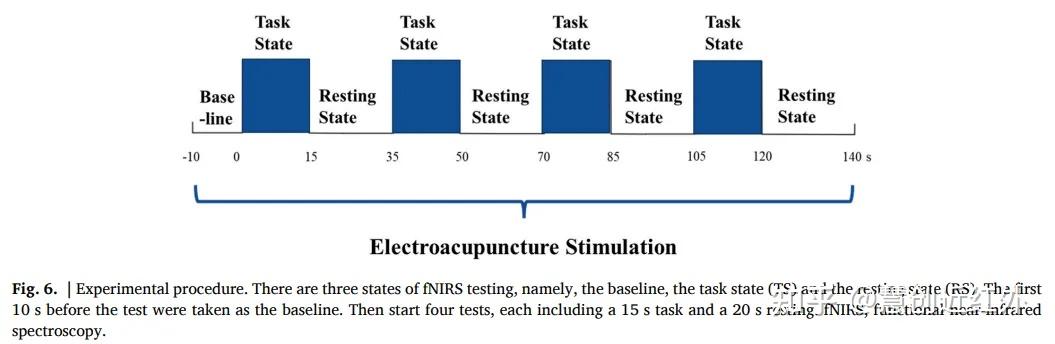

本研究共纳入27名健康受试者,随机分为3组。分别在HT5穴(HT5组)、GB20穴(GB20组)、HT5+ GB20穴(HT5 + GB20组)进行电针干预30分钟。受试者在接受电针治疗的同时完成吞咽任务。利用近红外脑功能成像(fNIRS)检测了皮质激活和功能连接(FC)。使用表面肌电图(sEMG)检测电针治疗后吞咽肌群平均振幅值的变化。采用统计学分析方法分析三组间的差异。

结 果

相比于HT5组,HT5+GB20组LM1皮质激活增加(t= 2.842, P<0.05), RM1和LM1 FC更紧密(t=2.4629, P<0.05),吞咽肌群平均振幅值显著增加(t= 5.2474, P< 0.0001)。相比于GB20组,HT5+GB20组RM1与RS1 (t=2.9997, P< 0.01)、RM1与RPM (t=2.2116, P<0.05)、RM1与LM1 (t= 3.2078, P< 0.01)、RPM与LM1 (t=2.7440, P<0.05)的FC均增加。但是,吞咽肌群的皮质激活或平均振幅值变化没有显著性差异。

结 论

本研究表明,电针HT5 + GB20穴特别作用于与吞咽相关的大脑皮层,导致吞咽肌群的功能连通性更紧密,平均振幅值较单穴电针更高。这一结果可能揭示了电针治疗脑卒中后吞咽障碍的机制。

关 键 词

电针、吞咽、近红外光谱技术、GB20、HT5

参 考 文 献

Fu, X., Li, H., Yang, W., Li, X., Lu, L., Guo, H., ... & Huang, Z. (2023). Electroacupuncture at HT5+ GB20 produces stronger activation effect on swallowing cortex and muscle than single points. Heliyon, 9(11).

5. 急性脑卒中吞咽障碍患者在自主吞咽过程中的血流动力学信号改变和功能连接:一项初步研究

研 究 团 队

广东省韶关粤北人民医院康复医学科

刘惠宇、李芳、刘子财团队

使 用 设 备

慧创NirSmart

目 的

吞咽障碍是脑卒中后的主要并发症之一,了解脑卒中后皮质兴奋性的变化,促进吞咽相关皮质区域的早期重塑以便实现准确治疗,对患者的康复至关重要。本研究中,使用近红外脑功能成像(fNIRS)研究急性脑卒中吞咽障碍患者与年龄匹配的健康参与者相比,自主吞咽反应中血流动力学信号变化和功能连接。

方 法

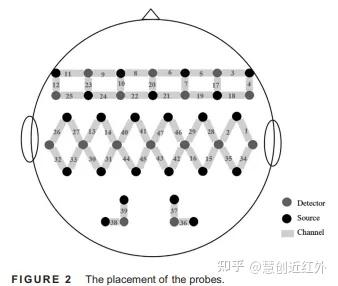

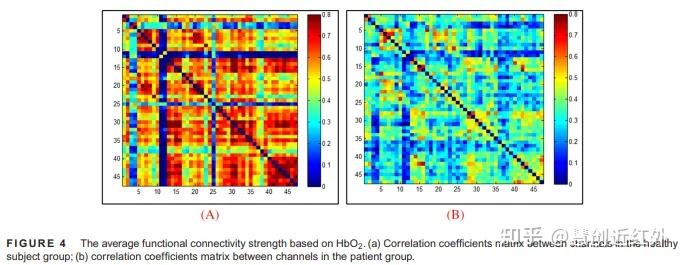

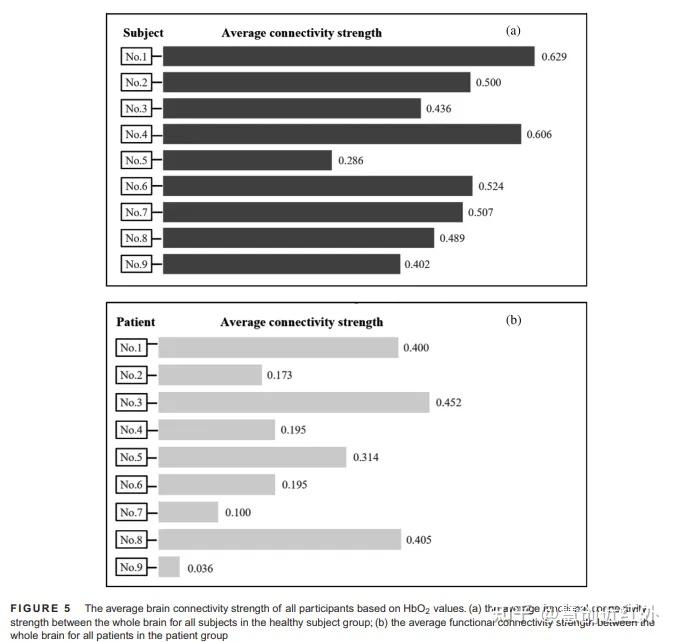

本研究中,共有9名急性卒中后吞咽障碍患者(首次中风后吞咽障碍且发病时间为1-4周)被纳入患者组,9 名年龄匹配的健康参与者(右利手)被纳入健康对照组。采用47个通道的fNIRS检测自主吞咽时氧合血红蛋白(HbO2)和脱氧血红蛋白(HbR)浓度变化。队列分析采用单样本t检验进行。采用双样本t检验比较脑卒中后吞咽障碍患者与健康受试者皮质激活的差异。此外,在整个实验过程中提取HbO2浓度的相对变化用于功能连接分析。在时间序列上分析每个通道HbO2浓度的Pearson相关系数然后进行Fisher Z变换,将变换后的值定义为通道之间的功能连接强度。

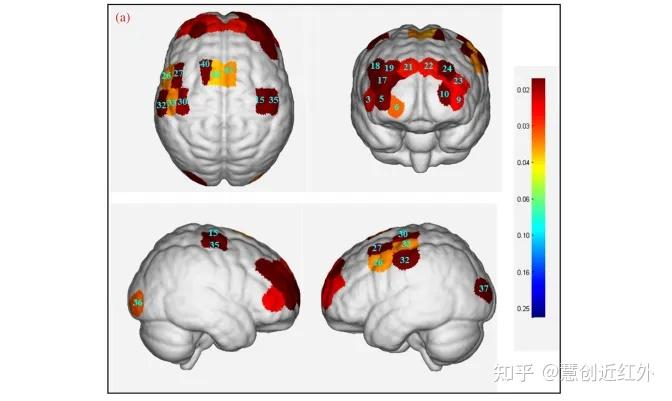

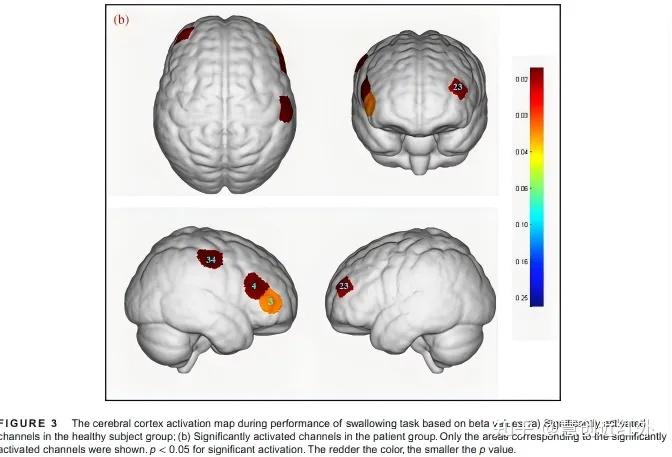

结 果

健康对照组大脑皮层的激活区域广泛,而患者组皮质区域的激活区域非常有限。健康对照组的平均功能连接强度为0.485±0.105,患者组为0.252±0.146,两组间差异有统计学意义(p = 0.001)。

结 论

与健康对照组相比,急性脑卒中患者在自主吞咽任务中大脑皮层区域仅有轻微激活,患者皮层网络的平均功能连接强度相对较弱。

关 键 词

血流动力学信号改变、中风、吞咽障碍、功能性近红外光谱

参 考 文 献

Wen, X., Peng, J., Zhu, Y., Bao, X., Wan, Z., Hu, R., ... & Liu, Z. (2023). Hemodynamic signal changes and functional connectivity in acute stroke patients with dysphagia during volitional swallowing: a pilot study. Medical Physics, 50(8), 5166-5175.

1025

1025

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?