地震勘探重要但是与实际情况有差异的假设条件:

(1)水平层状介质(地表、反射界面水平,介质均匀);

事实:地表起伏,地下构造复杂

(2)噪音足够小,可以忽略不计;

事实:地表及地下噪音严重

(3)记录传播过程中波形和能量不变;

事实:存在地层吸收衰减作用,地震波能量及波形变化大

一、为什么要进行静校正?

主要的原因是地震勘探中激发和接收的观测面不完全是水平的,尤其是在山区、沙漠和黄土原地区,而且近地表还存在分化层和低降速带(低降速带的厚度和速度还发生纵横向的变化),这就导致地震反射波的传播时间除了与地下地质因素有关外,还与近地表的因素有关。

这些影响如果不加以消除,势必会影响速度分析、水平叠加和地震偏移成像的效果。扭曲地下构造和地层的形态,导致油气勘探开发的失利。

二、什么是静校正?

静校正指的是补偿由于地表高程变化,炮点检波点深度、风化层的厚度和速度变化对地震资料造成的影响。其目的是获得在一个平面上(基准面)进行采集,而且没有风化层和低速带承载的反射波到达时间,需要校正的时间量称为静校正量,一般用毫秒表示。

由于某一个地层到从浅到深的校正量是一样的,因此称之为静校正。

共中心点道集的动校增量从浅到深是变化的,称为动较增量。

静校正量,有正有负,动校正量永远为正。

静校正分别计算出激发点、接收点的静校正量,那么总的静校正量等于激发点和接收点静校正量之和。如果给出了激发点和接收点,具体的高程、低速带厚度和速度值,就可以计算出基准面静校正量。

SEG 关于静校正量的符号有专门的规定。如果测量点在基准面之上,静校正量是负的。如果测量点在基准面之下,静校正量是正的。值得注意的是欧洲的符号标准和 SEG 的符号标准刚好相反。

三、有哪些静校正方法?

按实现功能可分为两类:

(1)基准面静校正,包括野外静校正和折射静校正

解决低降速带速度和厚度不均匀对地震数据造成的影响;

参数足够精确时,基本可将所有静校正问题解决好;

参数获得途径:野外测量和观测数据,室内根据初至求取表层速度和厚度结构。

(2)剩余静校正

当采用速度和厚度信息不精确时,基准面静校正虽可消除较大静校正量,但仍存在静校正剩余量,解决静校正剩余量的方法称为剩余静校正方法。

3.1 基准面

固定基准面:静校正目的是获得在一个平面上(基准面)进行采集,且没有风化层或低速介质存在时的反射波到达时间。常说的基准面是指固定基准面,是解释成果统一成图所选用的水平参考面。

浮动基准面:通过对一个或几个CMP道集所涉及的静校正量进行平均,得到的一个假想基准面,它是一个时间基准面,类似于对基准面曲线进行空间滤波。

3.2 基准面静校正

定义:利用已知的高程、井深、低速带厚度和速度计算静校正量并进行校正;

实质:把炮点和接收点都校正到基准面,又叫基准面校正;

内容:井深校正、地形校正和低速带校正。

3.3 折射静校正

定义:利用地震记录折射波求取静校正量的方法;

目的:地表复杂地区测量数据误差较大带来的静校正不准问题;

本质:通过折射波反演表层速度和厚度结构,然后计算静校正量。

步骤:

(1)初至波(First arrival or First break)拾取

(2)表层模型反演

(3)静校正量计算

3.4 剩余静校正

产生原因:低速带速度和厚度测量或计算不准, 使得一次静校正后炮点和接收点静校正量还残存误差;

剩余静校正量:由表层参数测量误差造成的静校正误差;

剩余静校正:消除剩余静校正量的过程。

步骤:

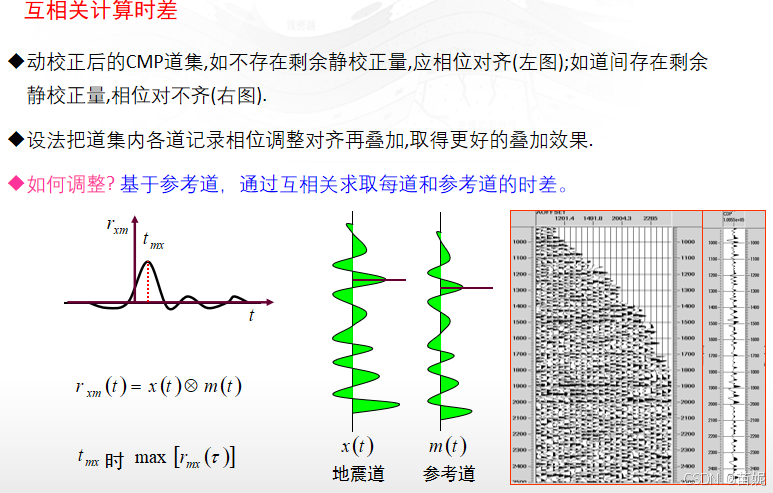

1)找静校正量为零的记录道X1(t)作为参考道,并选择一强反射层作为标准;

2)其他道X2(t)同层反射与X1(t)互相关最大值对应的时差即为剩余静校正量;

3)若X1(t)本身存在剩余静校正量,则该时差成为相对静校正量.

4)若X1(t)和X2(t)都作过野外静校正,则该时差为绝对静校正量;

2754

2754

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?