我首次对简支小箱梁斜桥采用梁格法计算时,有一些感悟,特记录在此与大家交流。主要是(1)建模过程的注意事项(2)正交梁格、斜交梁格的差异;(3)梁格法中支座约束强度的影响。

小箱梁桥一般我们采用单梁就足以分析受力是不是满足要求,对于小箱梁斜桥,斜交角度较大时,桥梁横向传力差异较大,支座也受到较大的水平力,总体受力较正桥更为不利。一般我们采用梁格法计算上部结构的受力情况。一般对于斜桥角度小于15度的情况,为了方便起见,可以采用斜交梁格法;斜桥角度较大时,采用正交梁格法更符合实际情况。

1、几何模型建立

我对两个跨径20m的简支梁斜桥进行梁格法建模计算,作为两个工况。第一个工况斜桥角度29度,桥宽24.5m,我采用斜交梁格法;第二个工况斜桥角度36度,桥宽25.84m,我采用正交梁格法。模型如下图所示:(建模过程不再叙述,下文只说一些需要注意的点)

图1 工况一模型(斜交梁格)

图2 工况二(正交梁格)

上图几何建模时需要注意:

(1)如果你的模型是CAD导入的线条,可以提前分好图层,也可以在CAD里建立好不同的结构组,分类好,方便后续处理。注意清理多余的辅助线条、或者分割需要的单元。

建议对主梁的节点和单元重新编号,使每根主梁的节点号、单元号连续、不然对后期的移动荷载加载计算有影响。

(2)虚拟横梁,即只考虑刚度没有质量的梁,单独建立同主梁特性的材料,容重改为0(复制一个主梁的材料,编辑时,把规范选择无,就可以改容重了),尺寸的话按行车道板的厚度,宽度按虚拟横梁的间距。

(3)虚拟横梁的间距:(本例中,虚拟横梁间距取的2m,从距离主梁端部1m位置开始布置)

(4)虚拟横梁一般建议延伸到边梁的边线位置(如上图所示),也有一些人只延伸到到边梁中心线位置,但是这样的话,在加载移动荷载时,如果车道线刚好有布置在边梁中心线以外的情况的时候,会报错。

(5)不仅是虚拟横梁单独建立材料,梁格法中,实际横梁(中横梁、端横梁)的材料虽然与主梁材料相同,但仍要分开定义两个材料,以避免定义收缩徐变时连横梁一起了。收缩徐变只考虑主梁的。

(6)梁格法中,实际横梁(中横梁、端横梁)的材料虽然与主梁材料相同,但仍要与主梁分开定义材料,以避免定义收缩徐变时连横梁一起了。收缩徐变只考虑主梁的。

(7)关于湿接缝,主梁截面定义的时候把湿接缝的部分考虑进去,中梁两端各平分一半湿接缝,边梁内侧分一半湿接缝。

(8)建模时边梁的处理,因为边梁截面的实际质心位置跟我们建模取的边梁中心线肯定不在一个位置上,因此可以选择按边界,左上部偏心图上的距离作为建模中心位置(比如本例边梁边线到边梁中心线的距离固定,是1.65m)。

边梁这种左右不对称的截面,注意截面的方向,技巧是可以看截面坐标轴和单元坐标轴是否一致,因此常常是左代表右,右代表左。注意变截面也是同理。

2、边界条件

大家建立好主梁、虚拟横梁、端横梁、中横梁(本例中没有中横梁)后,可添加边界条件,我认为最合适的是按实际支座的约束刚度添加边界条件是比较好的。这个我下文还会进行说明。

约束的时候填写转角,就可以按支座的切向约束刚度和法向约束刚度来约束。

3、荷载

(1)自重。

(2)二期铺装:每片中梁、边梁都各自按常规来加载即可。

(3)二期护栏:根据护栏的位置,在距离最近的主梁上偏心加载即可。

(4)整体温度:对于梁格法,施加整体温度时,只选择所有主梁,选‘’单元温度荷载‘’来施加。(这与单梁不同,单梁一般都是选系统温度。因为系统温度是对所有单元施加,梁格法中如果对所有单元施加,横梁也会施加,会对计算结果造成很大影响)。

(5)收缩徐变:也是只对主梁的材料定义,所以横梁的材料特性不定义在一起。

(6)梯度温度:施加梯度温度时,也是选择所有主梁,选择psc截面,选择规范2015。

(7)沉降:简支梁一般不加,没啥意义(小箱梁考虑沉降也是一排支座整体沉降,所以对于简支梁没有意义),超静定结构加的时候注意填负值。

(8)移动荷载:

汽车荷载定义中载和偏载两种情况,如下图所示:

定义车道的时候要选择横向连系梁,所以要提前建立一个横向连系梁的组,把横梁和虚拟横梁都放进去。梁格法横向系数默认1不改。定义车道线的时候选择单元号,可以提前定义某个中梁的结构组,方便选择单元号,利用该中梁来定义中载以及偏载所有的车道线。输入偏心距离后,注意填写斜交角,就可以斜着偏移布置车道线了。

移动荷载定义时,中载和偏载的组合选项选择“单独”,单独的意思是包络。

4、预应力筋束

按常规添加每根主梁。

5、钢筋

纵筋:按常规添加主梁顶底板纵筋。

抗扭钢筋,抗扭箍筋填的是最外一圈箍筋,数量按1,单支箍考虑,抗扭纵筋填的是最外一圈纵筋的数量。

抗剪钢筋,填实际肢数,横向切一刀,箍筋有几个交点就是几肢。

6、定义施工阶段。

7、其他操作:

(1)定义跨度信息,选择,结构——PSC桥梁——跨度信息——每片梁都要定义跨度信息。(在此之前,单元重新编号按顺序,首尾单元定义ij,这是因为定义了跨度,抗剪计算用到了这个数值。)

(2)选择,分析——主控数据——记得勾选最后两项。勾选之后,cdn验算中就会考虑进去普通钢筋、变截面的计算更合理。

(3)选择,分析——移动荷载,基频后面再填也行。

(4)、对于(3)中的基频值(基频大小决定了冲击系数)填多少,可以先对模型进行计算,算得结构的基频后再填入。具体过程如下:

选择,分析——特征值——3阶——适用,另外,做特征值分析的时候,需要先告诉程序质量,操作如下:

选择,结构——结构类型——选择将自重转化为质量(可选转化为xyz,也可选转化为z)。这样考虑基频从而考虑的冲击系数比较保守。

说明:如果是做荷载试验的话需要基频,那就还在荷载——荷载转化成质量 那里转化(包含了二期),就是算出实际的基频。

选择,运行计算(为了算振型这里先计算一次)。

选择,结果——振型——选...,显示基频。

再回到步骤(3)移动荷载分析数据控制那里填入基频的值即可。

8、运行计算。

9、进入cdn到进行后处理验算。

(1)规范:选择18规范。

(2)设置:按实际需要修改即可,注意预应力弯起钢筋考虑本例考虑填0.2H。

(3)跨度:civil里已经定义好了,不用管。

(4)有效截面:预制结构不用管有效截面。

(5)荷载组合:荷载组合要重新替换生成一下。(这是因为原来civil的模型没有挠度组合、抗倾覆组合等)

(6)运行前,只选择主梁部分进行验算。

10、结果分析:

暂时我只遇到了斜截面抗裂验算不通过和抗扭验算不通过的问题,说说我的处理。

(1)查了很多资料,和很多人的经验,有如下结论,干脆进行梁格法计算时不讨论抗扭问题,毕竟计算结果不正确。

(2)正常使用极限状态斜截面抗裂验算不通过时,无论是顶底板,还是腹板。

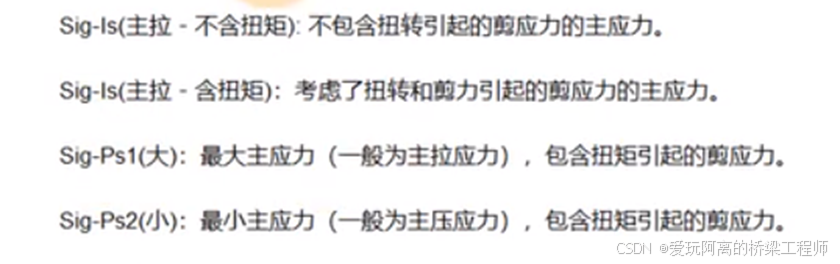

解决办法:(1)cdn里找到不通过的单元、荷载组合、不通过的位置、主拉应力值,(2)再去midas civil 里找到相应单元、相应荷载组合、相应位置处的主拉应力,两者相符且确实超出规范要求的话,说明cdn无误。(3)由于主拉应力是正应力和切应力(剪力产生加上扭矩产生的)的合力值,因此在civil里继续查看sig-xx(合计),看是不是很大(突变),再看sig-xz(对于顶底板,主要是扭转剪应力,剪切剪应力几乎为0)是不是很大(突变),查看到底是正应力大了还是切应力大了。(4)如果是正应力大了,则查看弯矩图,弯矩是不是很大(突变),可以是my,可以是mz,然后查看是荷载组合里的哪一项导致的弯矩大(比如温度)。(5)如果是切应力大了,则查看剪力图,剪力是不是很大(突变),然后查看是荷载组合里的哪一项导致的剪力大(比如恒载)。(6)找到原因后就可以相应的找到处置措施了。

11、最后的讨论

做完上述计算,我有两个思考(大家有什么意见可以讨论):

(1)斜交梁格计算时,受力最不利的位置是边梁,正交梁格计算时,受力最不利的位置是中心位置的中梁。

我觉得这是因为,斜角梁格法中,虚拟横梁在横向通长,所有的应力变形都是能从中间传往两边的(固定支座放中间的中梁上),所以两边的边梁的应力和变形都在累加,但总体来说,受力比较均匀,其实是不符合实际的。正交梁格法中,因为虚拟横梁长度不一,只有很少一部分能传到边梁,中间的中梁上却几乎可以接受到所有其他主梁传递过来的力,所以中梁受力更不利。

(2)约束刚度越强,主梁受力越差,斜截面抗裂越难通过。

我觉得这是因为,强的约束条件下,温度荷载以及收缩徐变产生变形时受到的阻力更大,所以此时温度荷载以及收缩徐变产生的应力更大,尤其是温度产生的应力影响较大。

本例中,我给了过大的约束刚度,查资料发现,实际的简支小箱梁两端的支座约束刚度远没有我给的那么大(且实际预制的小箱梁,每片主梁的两端支座各自是相同的,不存在大学计算时选一个中梁一端给固定支座,其他按方向给单向、双向支座),修改过来之后就没有问题了。

400

400

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?