点击蓝字 关注我们

hLchsp:毛螺菌科菌株资源库

https://doi.org/10.1002/imt2.58

RESEARCH ARTICLE

●2022年10月13日,中国科学院微生物研究所刘双江团队在iMeta在线发表了题为“Metabolite profiling of human-originated Lachnospiraceae at the strain level”的文章。

● 本文构建了人源毛螺菌株资源库,包含148株来自33个属77个物种,对代表性毛螺菌科菌株进行体外挥发代谢谱表征,共检测到17类、242种在传统肠道代谢组学研究中鲜少关注的挥发性代谢产物。

● 第一作者:热西丁·阿不都艾尼、王文昭

● 通讯作者:刘双江(liusj@im.ac.cn);刘畅(liuc@im.ac.cn)

● 合作作者:王语婧、杜梦璇、刘凤兰、周楠、姜成英、王长钰、吴林寰、马俊才

● 主要单位:中国科学院微生物研究所微生物资源国家重点实验室、中国科学院新疆生态与地理研究所荒漠与绿洲生态国家重点实验室、山东大学微生物技术国家重点实验室、中国科学院微生物研究所真菌学国家重点实验室、河北大学生命科学学院、中国科学技术大学生命科学学院

亮 点

● 构建了人源毛螺菌科菌株资源库,包括来自77个物种148株代表性菌株;

● 对110株毛螺菌科菌株进行体外挥发代谢谱表征,共检测到17类、242种在传统肠道代谢组学研究中鲜少关注的挥发性代谢产物;

● 多株毛螺菌科菌株产生SCFAs,其中Agathobacter rectalis Lach-101和 Coprococcus comes NSJ-173是体外产丁酸产量最高的两个菌株,具有潜在应用开发价值

摘 要

人类胃肠道(GI)含有不同的微生物,并且毛螺菌科是人类胃肠道中丰度最高、广泛存在的细菌类群之一。已有研究报道毛螺菌科对宿主健康的影响具有两面性,但至今为止,毛螺菌科在物种/菌株水平及其代谢产物上的多样性尚未得到很好的研究。在本研究中,我们构建了包含148株来自33个属77个物种的人源毛螺菌株资源库(请参阅hLchsp,https://hgmb.nmdc.cn/subject/Lachnospiraceae),表征了毛螺菌科菌株的体外代谢物谱(https://hgmb.nmdc.cn/subject/Lachnospiraceae/metabolites),这些毛螺菌科菌株产生了17类、242种代谢产物。其中,代谢物类型较多的包括醇类(89种),酮类(35种),吡嗪类(29种),短(C2-C5)和长(C > 5)链酸(31种),酚类(14种),醛类(14种)和30种其他化合物。其中22种代谢产物为芳香族化合物。我们发现,多株毛罗菌可以产有益的肠道微生物代谢产物—丁酸,其中菌株Agathobacter rectalis Lach-101和Coprococcus comes NSJ-173是丁酸产量最高的两株菌,体外产生的丁酸量分别为331.5 mg/L和310.9 mg/L。跟公开的人类粪便挥发性代谢组学数据集的比较分析显示,超过30%的主要挥发性代谢物被本研究中鉴定的毛螺菌科代谢物所覆盖。本研究为今后宿主-微生物相互作用的研究和新型益生菌或生物疗法的开发提供了毛螺菌科菌株资源及其代谢谱。

视频解读

Bilibili:https://www.bilibili.com/video/BV1kP4y1q7pd/

Youtube:https://youtu.be/Yk1-CG20ka0

中文翻译、PPT、中/英文视频解读等扩展资料下载

请访问期刊官网:http://www.imeta.science/

全文解读

引 言

毛螺菌科(Lachnospiraceae)在人类肠道中普遍存在。毛螺菌科的所有成员都是严格厌氧的革兰氏染色阳性或阴性,可以发酵多种底物(如:纤维二糖和果糖),并产生包括短链脂肪酸(SCFAs)在内的多种代谢物。综合75项人类肠道宏基因组数据集的分析发现,毛螺菌科约占肠道总微生物群的10%。此外,在包括婴儿、青少年、青年和中年人和老年人等不同年龄组的受试者中均检测到毛螺菌科菌种。毛螺菌科的高流行率和高丰富度提示着毛螺菌科可能在生命全周期内的健康和疾病中发挥重要作用。事实上,已经有报道表明毛螺菌科对宿主健康的有益或有害作用。一些毛螺菌科的成员,如Roseburia homins、Blautia product、Roseburia intestinalis和Anaerobutyricum hallii产生SCFAs和维生素,这些代谢物具有抗炎,免疫诱导和体内平衡维持作用。据报道,作为研究最多的SCFAs之一,丁酸是结肠细胞的首选能量来源,并通过激活激素和神经系统间接影响外周器官。肠道微生物群产生许多芳香化合物,其中雌马酚(equol)被报道可降低前列腺癌的风险,2,4-二叔丁基苯酚(2,4-di-tert-butylphenol)是一种抗病化合物,而一些芳香化合物,包括对甲酚(p-cresol)和吲哚(indole),据报道对宿主健康有害。另一方面,毛螺菌科的益生效果也已有报道,R. homins(美国,专利号:US9314489)更是被作为潜在的商用益生菌在进行开发。基于无菌小鼠的研究显示,毛螺菌科菌株抑制了艰难梭菌感染。宏基因组研究表明,Blautia,Dorea和Mediterraneibacter属的增加可能促成宿主肥胖。与此相反地,另有报道表明在炎症性肠病和原发性硬化性胆管炎的受试者中的Blautia属和Mediterraneibacter gnavus丰度显著增加;而Anaerostipes、Blautia、Dorea、Roseburia和Coprococcus属与重性抑郁障碍和克罗恩病的发生有关。进一步的基于培养组的因果研究证实了毛螺菌科成员的功能。例如,Roseburia hominis通过产生SCFAs减轻神经炎症,Blautia通过重塑肠道微生物群改善肥胖和2型糖尿病,Agathobacter rectalis抑制淋巴瘤发生并减轻HSV-1诱导的全身炎症。毛螺菌科成员对宿主健康的不同甚至有争议的影响也可能归因于毛螺菌科成员在在物种/菌株水平上的多样性和/或其独特的代谢特性。截止本文撰写,毛螺菌科包含有效发表的80个属和176个种(https://lpsn.dsmz.de/family/Lachnospiraceae),它们分离自环境、人类和动物肠道等不同环境。然而,许多重要的毛螺菌科既没有被成功培养,未培养毛螺菌科成员粘1468个Most-Wanted肠道微生物分类单元的10%。受限于可培养毛螺菌科菌种数量,毛螺菌科的代谢活性亦很少被广泛的表征,目前关注最多的是毛螺菌科部分成员可以产生SCFAs,维生素和吡嗪等物质,或产生有害的代谢物,如细胞毒性和遗传毒性的对甲酚。

在本研究中,我们通过改良的培养方法,培养出114株毛螺菌科菌株,结合前期研究获得的毛螺菌科培养株,共收集了148株毛螺菌科菌株,代表33个属的77个物种,其中包含9个新种和5个新属(human-originated Lachnospiraceae species [hLchsp], https://hgmb.nmdc.cn/subject/Lachnospiraceae)。通过挥发代谢谱表征,共检测到包括17个大类的242个代谢产物。通过对人类粪便挥发性代谢组学数据集中毛螺菌科代谢物的分布进行比对分析,发现17种毛螺菌科代谢物在人类粪便中普遍存在,其中两种在非酒精性脂肪肝(NAFLD)队列中特异性富集。

结 果

毛螺菌科菌株的分离培养及人源毛螺菌科资源库的构建

我们首先对先前成功培养的138种毛螺菌科(附表S1A)的生长培养基成分进行分析。结果表明,用66种不同培养基成分中最常用作碳和能量来源的组分是:纤维二糖、麦芽糖、淀粉、酪蛋白酮、胰蛋白酶蛋白胨、蛋白胨和葡萄糖(附图S1A)。其次,我们从API 32A检测结果中提取了毛螺菌科菌株的代谢特征(附表S1C)。分析结果显示,89份数据中较多阳性结果为:α-半乳糖苷酶(n = 58),β-半乳糖苷酶(n = 65),β-葡萄糖苷酶(n = 45)和 α-阿拉伯糖苷酶(n = 42)(附图S1B)。其次,我们分析我们以前的研究中培养获得和进行BIOLOG测试的23种毛螺菌科的碳源同化作用,发现D-半乳糖,α-D-葡萄糖,L-鼠李糖,腭酸,L-岩藻糖,D-果糖,D-半乳糖醛酸,丙酮酸,乙醛酸,3-甲基-D-葡萄糖,D-甘露糖,糊精,D-葡萄糖-6-磷酸和甲基丙酮酸作为细胞生长的首选碳源(附图S1C)。综合上述结果,我们通过在GAM厌氧培养基中补充膳食纤维衍生的碳水化合物,定义了一种用于培养毛螺菌科的培养基,即Lach-GAM。Lach-GAM和另外六种培养基:YCFA,X培养基,CB,挑剔厌氧菌培养基(FAB),蛋白胨酵母葡萄糖培养基(PYG)和2216E培养基(附表S2)用于培养毛螺菌科。采用平板划线法对细菌菌落进行分离纯化,并根据16S RNA基因序列鉴定结果进一步确定菌落的系统发育地位。我们总共获得了32个科的1116个细菌分离物(附表S3B),分离物中数量最多的4个科是:毛螺菌科(219个分离物,19.6%),拟杆菌科(164个分离物,14.7%),肠杆菌科(141个分离物,13.0%)和摩根菌科(104个分离物,9.3%)(图1A)。总的来说,我们分离获得了多种不同的类群,包括超过30个毛螺菌科属,这表明目前的培养策略对毛螺菌科分离物的分类多样性来讲,有很好的效果。在目前的研究中,通过长时间的培养(> 30天),我们还获得了生长缓慢的类群,如Coprococcus,Exibacter和Eisenbergiella。分别从YCFA,Lach-GAM,FAB,CB,PYG,2216E和X培养基中分离获得了57,52,46,28,6,17和13个毛螺菌科分离物(图1B)。从7种培养基中培养的毛螺菌科分离物种有重叠,此外仅从Lach-GAM培养基中分离获得了7个物种(Blautiahydrogenotrophica, Entrocloster clostridiformis, Mediterraneibacter torques, Muricomes intestini,Roseburiafaecis, Anaerofusibacter homins gen. nov. sp. nov. 和Mediterraneibacter faecis)。五个物种只分离自YCFA培养基(Blautiastercoris, Faecalicatena contorta, Simiaoa sunii, R. intestinalis, Sellimonas intestinalis),而四个物种(A. hallii,Blautiafaecis, Coprococcus eutactus, Dorea formicigenerans)只分离自2216E培养基,两个物种(Sporofaciens scindens 和R. homins)只分离自PYG培养基。Mediterraneibacter intestinihomins gen. nov. sp. nov.与 Faecalimonas umbilicata分别分离自FAB和CB培养基(图1B)。

图 1.hLchsp微生物资源库的桔梗科分离物的培养和收集

(A)1116种细菌分离株在科水平的分布。(B)7种培养基上的物种水平的独特性。图(C)和(D)描述了已建立的hLchsp微生物资源库的特征。(C)各属分离到的菌株数。(D)毛螺菌科菌株资源库中的物种组成。圆环图中的数字表示物种的数量,当一个属包含多个物种时,在圆环图之外给出了种名。红色代表本研究中描述的新类群。

从219株毛螺菌科分离株中,我们选取了114株代表性菌株在中国普通微生物保藏中心(CGMCC)进行了长期保藏。我们从此前构建的人类肠道微微生物资源库(hGMB)中提取了34株菌株。整合这些毛螺菌科菌株,我们建立了包括148个人源毛螺菌科菌株的hLchsp微生物资源库(https://hgmb.nmdc.cn/subject/Lachnospiraceae,附表S3A,图1C)。hLchsp由毛螺菌科的33个属的77个物种组成(包括9个新物种和5个新属,(图1D)。hLchsp微生物资源库对人肠道的有高丰度常见共生菌,如Lachnospira属,Blautia属和Roseburia属的物种均有很好的覆盖度,其中Lachnospira属39菌株,Blautia属36菌株,Roseburia属6株(图1C)。此外,还获得了Mediterraneibacter属的15个菌株,包括 M. faecis、M. torques、M. hominis、M. gnavus、M. intestinihominis。其他成员包括:Anaerosacchariphilus hominis、 A. hallii、 Anaerostipes caccae、 Anaerostipes hadrus、 Anaerostipes hominis、 Coprococcus comes、 C. eutactus、 Coprococcus hominis、 Coprococcus nexile、 Cuneatibacter caecimuris、 D. formicigenerans、 Dorea longicatena、 Dorea hominis、 Eisenbergiella tayi、 Enterocloster hominis、 Enterocloster aldensis、 Enterocloster asparagiformis、 Enterocloster clostridioformis、 Extibacter muris、 F. contorta、 F. umbilicata、 Lacrimispora celerecrescens、 M. intestini、 S. intestinalis和 S. scindens(图1D和附表S3A)。

毛螺菌科菌株产生不同的代谢物

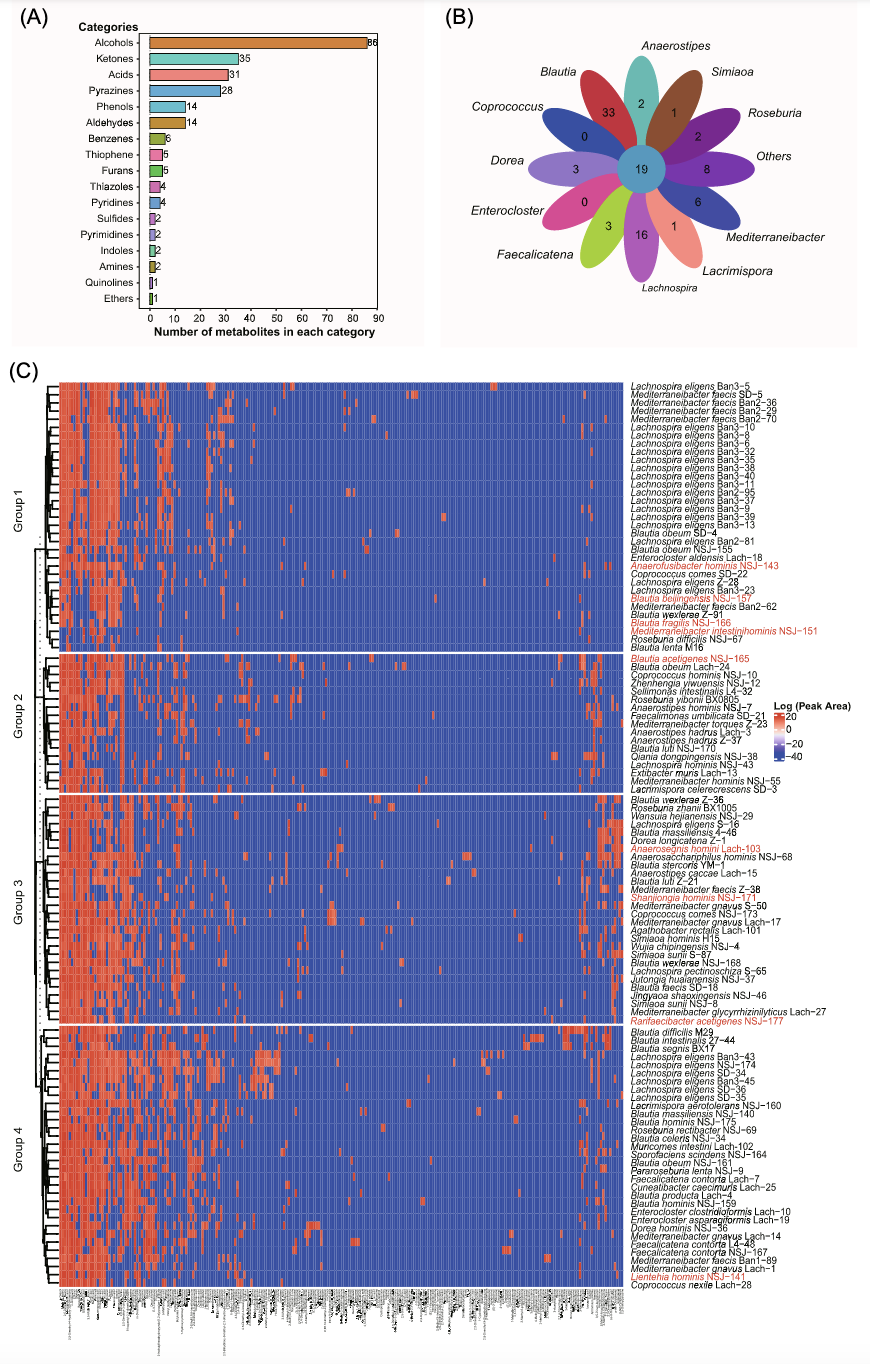

随后,我们对110株菌在Lach-GAM培养液中生长良好的毛螺菌进行了基于SPME-GC/MC的挥发代谢产物分析,共鉴定出242个非冗余代谢物(每个菌株的详细代谢物参见附表S4A),并根据化学性质将其分为17个大类。代谢物种类最多的大类分别有是醇(89),酮(35),吡嗪(29),酸(31),酚(14)和醛(14)(图2A)。

图2. 110株毛螺菌科的代谢物分析

(A)242种代谢物的目录。(B)毛螺菌科属间共有和独特的代谢物。韦恩图的内圈表示共享的19种代谢物,每片叶子代表一个属组。叶子上显示的数字代表属特异性代谢物。(C)来自110个毛螺菌科菌株的代谢物热图。用峰面积的对数值表示代谢物的相对量;蓝色到红色表示从低到高的相对量,红色的菌株名称表示本研究中分离获得的潜在新类群

随后,我们分析了代谢产物在不同属的分布情况(图2B),结果表明,所有毛螺菌科共有19种代谢产物,它们是乙酸、丁酸、棕榈酸、硬脂酸、乙醇、正十二醇、正己醇、正十四醇、戊醇、甲基吲哚、2,5-二甲基-4-羟基-3(2H)-呋喃酮、对甲酚、2,5-二甲基吡嗪、2,5-甲基乙基吡嗪、2,6-二甲基吡嗪、5-异戊基-2,3-二甲基吡嗪、甲基吡嗪、吡嗪和三甲基吡嗪。其中,2,5-二甲基-4-羟基-3(2H)-呋喃酮是一种通用的植物源抗菌剂,前期研究显示Zygosaccharomyces rouxii也产生这种物质,但迄今为止还没有关于原核生物产生该化合物的报道。

随后的代谢物聚类热图分析结果表明(如图2C所示),发现全部物种可以根据代谢产物组成分为4个聚类:第1类的菌株主要为Lachnospira菌株和少数Mediterraneibacter和Blautia菌株,它们主要产生丙酸和丁酸为主的SCFAs、呋喃酮和醇类;第二类主要来自Blautia、Mediterraneibacter、Agathobacter和未分类的毛螺菌科菌株,主要高产丁酸和己酸;第3类由Mediterraneibacter、Anaerostipes、Coprococcus和Roseburia几个成员组成,是代谢高度活跃的最大类群,其代谢产物包括醇、酸、酮和醛。第4类由 Enterocloster,Dorea,Faecalicatena,Muricomes,Sporofaciens和几个Blautia成员组成,其中的成员代谢活性较低。

多个毛螺菌科菌株产SCFAs,但在菌株水平上有差异

我们研究了110个毛螺菌科菌株生产SCFAs的能力,并量化了它们的SCFAs产量(图3)。结果表明,产乙酸、丙酸、丁酸和戊酸的毛螺菌科菌株分别为91、88、78和73株;24株产生异丁酸和19株产异戊酸。图3显示了毛螺菌科物种和菌株的SCFAs产量。在乙酸产生菌中,排名前5位的菌株是B. producta Lac-4、B. acetigenes NSJ-165、B. wexlerae NSJ-168、B. homins NSJ-175和B. homins NSJ-159,其产量分别为991.3、923.4、522.5、498.8和459.4 mg/L。产丙酸能力最强的5个菌株分别是B. massiliensis NSJ-140、B. producta Lach-4、B. wexlerae NSJ-168、B. acetigenes NSJ-165和B. obeum Lach-24,丙酸产量分别为1165.5、547.1、499.5、451.0和48.9 mg/L。产丁酸量最高的五株毛螺菌科菌株是直肠毛螺菌科A. rectalis Lach-101、C. comes NSJ-173、A. homins NSJ-7、J. huaianensis NSJ-37和A. hadrus Z-37,丁酸产量分别为331.5、310.9、224.8、186.9和171.9 mg/L。其他产量超过50mg/L丁酸的菌株有C. hominis NSJ-10、R. rectibacter NSJ-69、A. hadrus Lach-3、W. hejianensis NSJ-29、B. massiliensis NSJ-140、B. obeum Lach-24、B. hominis NSJ-159、M. gnavus Lach-17、B. wexlerae NSJ-168和B. product Lach-4,表明少数已报道的分类群也可能是潜在的益生菌。产戊酸最高的5个菌株分别是B. producta Lach-4、C. comes NSJ-173、B. acetigenes NSJ-165、B. producta Lach-4和B. massiliensis NSJ-140,产量分别为21.1、20.1、14.9、13.9和12.1 mg/L。产异丁酸量最高的5个菌株分别是C. homins NSJ-10、B. intestinalis 27-44、B. obeum Lach-24、B. massiliensis NSJ-140和B. acetigenes NSJ-165,它们的产酸量分别为647.7、42.1、16.3、14.4和11.3 mg/L。异戊酸产量最高的五个毛螺菌科菌株分别是B. obeum Lach-24、B. acetigenes NSJ-165、M. gnavus Lach-17、B. homins NSJ-175和M. gnavus Lach-1,它们分别产生56.9,41.7,33.2,31.2和28.6 mg/L(图3)。

图3. 毛螺菌科菌株SCFAs产量

紫色,土黄色,绿色,浅绿色,橙色和红色的堆积柱分别代表乙酸,丙酸,丁酸,异丁酸,戊酸和异戊酸;在此散点条形图中,不同颜色柱的高度表示短链脂肪酸的产量(mg/L)

虽然毛螺菌科菌株通常对SCFAs具有生产力,但在生产力和组成方面,在物种和菌株水平上存在显著差异。因此,我们进一步评价了Blautia(36株)和Lachnospira(38株)的SCFAs产量。如图3所示,在物种和菌株水平上,Blautia一般显示出比Lachnospira更高的SCFAs产量。然而,在Blautia或毛螺菌科菌株中观察到SCFAs产量差异较大(图3)。例如,B. wexlerae NSJ-168产生大量的乙酸和丙酸,而B. wexlerae Z-36的SCFAs产量较低。L. homins NSJ-43不产生SCFAs。我们还观察到其他属的SCFAs产量差异。比如,S. sunii NSJ-8产生微量的乙酸和丙酸,但S. sunii S-87产生大量的乙酸和丙酸(图3)。

毛螺菌科产生醇(包括法尼醇衍生物)、醛和酮类物质

我们检测了在110株菌产醇类(C2-C19)情况,结果显示Blautia、Roseburia、Lachnospira、Muricomes、Faecalicatena、Mediterraneibacter、Enterocloster、Dorea和Enterocloster是主要的产醇菌(图4A)。110株菌中有一半以上产生乙醇(n = 88),戊醇(n = 86),正十二醇(n = 85),乙醇(n = 73),正十四醇(n = 64),苯乙醇(n = 63)和正己醇(n = 62)。部分醇类物质对宿主健康的生理功能已被报道,但这些产这些醇的肠道微生物之前未被报道。例如,我们检测到33、36和3个毛螺菌科菌株分别产生法尼醇,反式法尼醇和2,3-二氢法尼醇。据报道,法尼醇及其异构体或衍生物能够调节宿主代谢,并具有抗炎功能。许多毛螺菌科菌株也产生抗微生物和抗真菌作用的醇类物质,如香叶醇(n = 26),壬基醇(n = 17),2-十一醇(n = 6),十二醇(n = 23)和1-辛醇(n = 3)(附表S4B)。

图4. 110毛螺菌科菌株的醇、醛和酮类物质产量

(A)110个菌株产生的醇的相对量(n = 86)。(B)110个菌株产生的醛的相对量(n = 14)。(C)堆积柱状图显示110个菌株产生的酮(n = 35)。每种代谢物的相对量由代谢物气相色谱-质谱分析峰面积的相对百分比表示。

与中长链醇类的有益作用相比,醛类通常被认为会引起氧化应激,对宿主健康有害。我们的结果(图4B)显示,毛螺菌科菌株产生多种醛,例如苯甲醛(n = 91),异戊醛(n = 18),5-甲基-2-噻吩甲醛(n = 10),3-甲基-2-噻吩甲醛(n = 8),顺式-9-十六烯醛(n = 6),十七醛(n = 6),2,4-二甲基苯甲醛(n = 7),戊醛(n = 3),十二醛(n = 2),2,4-二甲基戊醛(n = 1),(e)-11-十六烯醛(n = 1),十二醛(n = 1),十三醛(n = 1)和十一醛(n = 1)。对14株产醛较多的毛螺菌科菌株分析表明(图5),一些醇产量高的菌株也产生一些醛类物质,例如Blautia,Lacrimispora,Roseburia,Anaerostipes,Mediterraneibacter,Sellimonas,Anaerosacchariphilus,Lachnospira,Dorea和Coprococcus属的菌株。

另外,我们还发现多个毛螺菌科菌株产生酮类化合物(图4C)。产生较多的酮类物质有2,5-二甲基-4-羟基-3(2H)-呋喃酮(n = 98),乙酰丙酮(n = 60)和3-异丁基六氢吡咯[1,2-a ]吡嗪-1,4-二酮(n = 45),据报道它是抗皮肤真菌和丝状真菌的抗真菌活性剂。还检测到壬基甲酮(n = 37)、1-羟基环己基苯基酮(n = 23)、3,5-二羟基-6-甲基-2,3-二氢-4h-吡喃-4-酮(n = 16)、甲基十一烷基酮(n = 14)、苯乙酮(n = 12)、六氢法尼基丙酮(n = 9)、巯基丙酮(n = 9),2-乙酰噻吩酮(n = 8)、2-壬酮(n = 8)、壬十二烷-2-酮(n = 7)、环己酮(n = 5)、2-庚酮(n = 4),2-十二烷酮(n = 3)、邻氨基苯乙酮(n = 3)、1-羟基-2-丁酮(n = 2)、1-甲硫基-2-丙酮(n = 2)、2-乙酰吡咯(n = 2)、2-十七烷酮(n = 2)、2-哌啶酮(n = 2),4,5-二甲基-1,3-二氧醇-2-酮(n = 2)、5-甲基乙内酰脲(n = 2)和2-羟基-1-甲基环戊-3-酮(n = 2)。酮类物质的的主要生产者Roseburia,Lachnospira,Faecalimonas,Zhenhengia,Enterocloster,Lacrimispora,Mediterraneibacter,Wansuia,Qiania,Blautia,Coprococcus和Extibacter属的菌株(图4c)。

毛螺菌科菌株产生吡嗪及其衍生物

吡嗪及其衍生物具有重要的药用价值,已被开发为抗细菌剂和抗真菌药。令我们惊讶的是,我们测试的多株菌可以产生吡嗪类物质(图5)。例如,106个菌株产生2,5-二甲基吡嗪和甲基吡嗪,90个菌株产生三甲基吡嗪,83个菌株产生吡嗪。有趣的是,先前报道的具有神经活性的有效代谢物2,3-二甲基吡嗪(也称为3DP)在21株毛螺菌科菌株中被检测到。七个毛螺菌(M. faecis Z-38和 L. eligens NSJ-174,L. eligens Ban3-43,L. eligens SD-36,L. eligens SD-35,C. comes NSJ-173和 A. homins NSJ-68)可以产生2,3,5,6-四甲基吡嗪,这是一种具有抗氧化和抗炎功能的化合物,可以改善肝纤维化并保护小鼠视网膜免受氧化损伤。另外,L. eligens SD-35和 M. torques Z-23还被发现可以产生对致病性金黄色葡萄球菌的抗菌活性的三甲基吡嗪。

如图5所示,许多毛螺菌科菌株产生一个以上的吡嗪和衍生物,其主要生产者有:Enterocloster、Dorea、Faecalicatena、Blautia、Simiaoa、Lachnospira、Cuneatibacter、Anaerosacchariphilus、Coprococcus、Muricomes、Sporofaciens和Anaerostipes属的菌株。

图5. 110株毛螺菌科菌株的吡嗪及其衍生物产量

堆积柱状图显示了110个菌株产生的吡嗪的相对量(代谢物气相色谱-质谱峰面积的相对百分比来表示)。

Blautia和Lachnospira菌株产生的主要代谢物

Blautia和Lachnospira属是肠道中普遍存在的高丰度细菌类群,因其在宿主健康中的益生或有害作用而引起更多关注,在本研究中我们详细分析了它们的代谢产物。图6A,B显示了来自Blautia和Lachnospira菌株的Top 20种代谢物。由Blautia产生的最普遍代谢物是丁醇、2,5-二甲基-4-羟基-3-2H-呋喃酮、甲基丁酸、2,5-甲基乙基吡嗪、丙酸、间二叔丁基苯、苯甲醛、甲基吡嗪、硬脂酸、2,5-二甲基吡嗪、丁酸、苯丙醇、二甲基二硫、异己酸、苯丙酸、二甲基三硫化物、棕榈酸、乙醇、对甲酚和乙酸(图6A)。Lachnospira属菌株在产生代谢物方面表现出相似的特征,但代谢物含量相对较低,大部分Lachnospira属的菌株(图6B)产生2-戊十一烯,十二醇,2,5-二甲基-4-羟基-3(2H)-呋喃酮,苯甲醛,甲基丁酸,2-十七醇,棕榈酸,苯丙酸,乙酸,吲哚,正十四醇,3-甲基吲哚,乙醇和对甲酚。

图6. Blautia(A)和Lachnospira(B)菌株产生的主要代谢物

堆积柱的高度代表代谢物的相对量(以气相色谱-质谱分析峰面积表示),仅显示了前20种代谢物

毛螺菌科衍生代谢物在人类队列中的分布和流行率

为了确定毛螺菌科菌株体外产生挥发性代谢物在人类胃肠道环境中的真实分布情况,我们提取并重新分析了两项基于队列研究(队列研究1和队列研究2)的挥发性代谢组数据。如图7A所示,从健康队列(队列研究1)的11个粪便样品中鉴定的121个代谢物,其中29个是从毛螺菌科产生的代谢物中也有检测到。对于队列研究2,从30名非酒精性脂肪肝(NAFLD)患者和30名健康对照的粪便样品中鉴定的215种挥发性代谢物,其中的36种毛螺菌科也有产生。图7B,C显示了所有代谢物及其毛螺菌科生产者的数量。值得注意的是,两项研究共有56种挥发性代谢物,而毛螺菌科产生的代谢物覆盖了其中的17种,占常见粪便代谢物的30%(图7A)。然后,我们调查了毛螺菌科产生的代谢物在人群中的分布情况。如果我们将每项研究中粪便样品中出现频率> 50%的代谢物定义为“普遍”,则有58和49种代谢物分别鉴定为队列研究1和2的普遍存在的粪便代谢物。如图7B所示,人类粪便中33%和39%的挥发性代谢物也是由本研究中的毛螺菌科菌株产生的。值得注意的是,由于以前的研究报道毛螺菌科在NAFLD患者的肠道微生物群中特异性富集,我们进一步评估了毛螺菌科产生的代谢物是否在NAFLD队列中富集。与健康对照组相比,NAFLD队列中有5种特异性富集的代谢物,发现其中两种(1-丙醇和3,7-二甲基-1,6-十八烷-3-醇)有被毛螺菌科物种产生,如图7C所示。

图7.不同队列人类粪便样本中毛螺菌科代谢物的丰度和出现频率

(A)维恩图展示了本研究中的毛螺菌科代谢物在不同队列研究中挥发性代谢物的覆盖情况。队列研究1包括来自健康人的粪便样本(n = 11)。队列研究2包括来自非酒精性脂肪肝(NAFLD)队列(n = 30)及其健康组(n = 30)的粪便样本。(B)柱状图显示了来自队列研究1的健康人粪便样本中普遍存在的挥发性代谢物(紫色)和本研究中毛螺菌科生产者的数量(深红色)。(C)显示队列研究2(紫色,健康对照n = 30;赭色,NAFLD患者n = 30)粪便样本中普遍存在的挥发性代谢物的柱状图以及毛螺菌科生产者的数量(深红色)。红色星号标记了NAFLD队列中显着富集的五种代谢物,其中两种在本研究中被鉴定出来(图中显示了毛螺菌科生产者)

讨论与结论

在本研究中,我们通过毛螺菌科定向分离培养方法,建立了人类毛螺菌科微生物资源库(hLchsp),包含77个物种的148个菌株;并对毛螺菌科产挥发代谢产物谱进行了批量表征。以前的研究表明,GAM培养基可用于培养许多常见的专性肠道厌氧菌,包括:颤螺菌科,梭菌科,拟杆菌科和毛螺菌科的成员,YCFA和FAB培养基用于培养营养挑剔的厌氧肠道细菌。通过综合现有培养技术和毛螺菌科物种的碳氮源利用偏好性,从毛螺菌科的GAM培养基中开发出一种新的培养基,即Lach-GAM。利用Lach-GAM和YCFA、FAB等6种培养基,培养出了毛螺菌科的4个新属、9个新种(参见材料与方法部分对新分类群的描述)。考虑到有许多营养挑剔微生物生长缓慢,我们将培养周期延长至30天。因此,我们分离获得了大量之前研究较难培养的缓慢生长分类群,如Coprococcus,Exibacter和Eisenbergiella。通过改进培养方法和培养基可以有效地培养获得多种肠道微生物类群。此外,本研究中的一些毛螺菌科已经被报道会影响寄主的健康。例如,B. producta具有抑制脂质积累和有效改善高脂血症的能力; R. hominis可增加肠褪黑激素水平。A. rectalis能够抑制淋巴瘤形成,减轻HSV-1诱导的全身炎症等。这些研究也表明,我们建立的毛螺菌科微生物资源库将为毛螺菌科的功能和机制研究提供充分的资源支持。

此外,我们的研究表明,除了以前众所周知的益生菌属Roseburia的成员之外,Coprococcus,Blautia,Anaerostipes,Agathobacter和Jutongia属的菌株也大量产生可以提高宿主免疫力和调节组织炎症的丁酸。因此这些菌株可以被认为是新的和潜在的益生菌,值得进一步探索。我们搜索了以前关于毛螺菌科产短链脂肪酸的研究,发现C. nexile,M. torques,Faecalicatena fissicatena,Blautia属和F. umbilicata的成员产乙酸,而C. comes和一些 Roseburia和Enterocloster的成员产生丁酸。在本研究中,我们发现不同的Blautia菌株产生不同的代谢产物。此外我们还注意到并非所有Roseburia菌株都能够产丁酸。我们的研究将为未来在细菌物种或菌株水平上开展宿主-微生物相互作用研究提供线索和资源基础。

除了SCFAs,我们还检测到许多毛螺菌科菌株产生的其他代谢物,而这些物质可能在人体肠道中也发挥重要作用。例如,十六酸和十八酸都是杀菌活性化合物,我们发现106株毛螺菌科菌株均能产生上述长链酸。此外,法尼醇及其异构体或衍生物具有抗致病、抗炎和抗真菌功能,这些功能对宿主健康至关重要而Mediterraneibacter和Lachnospira菌株具有产法尼醇的能力,并且这些菌株在宿主中的功能值得进一步关注。此前研究表明香叶醇通过破坏细胞膜完整性和功能发挥抗念珠菌活性,我们发现香叶醇是由大量肠道菌(包括Blautia、Lachnospira和Mediterraneibacter)产生的,因此,我们推测它们在肠道中可能发挥调节致病真菌的潜在功能。

先前报道称部分毛螺菌科对宿主健康可能发挥有害影响,与此一致的的是,我们还检测到毛螺菌科产生具有毒性或引发宿主生态失调的代谢产物,如对甲酚、本分、3-甲基吲哚等。对甲酚是一种具有细胞毒性和遗传毒性以及内皮屏障功能降低的毒素,在本研究中检测到有109株菌株产生该物质。苯酚是肿瘤促进剂,部分被测菌株也有产生。3-甲基吲哚是色氨酸的肠道微生物分解产物,能够引起AhR介导的肠上皮细胞死亡,而该物质在本研究中也被检测到。另外,我们从110株毛螺菌科中分离到许多功能未知的代谢产物,如苯甲醛(n = 91)、三甲基吡嗪(n = 90)、戊醇(n = 86)和正十二醇(n = 85),这些代谢产物在较高浓度下对宿主健康明显有害。

我们目前的研究也有一定的局限性。我们在代谢物的鉴定中,通过参考NIST11数据库和标准品来确定SCFAs,而其他物质仅通过参考NIST11数据库来确定。我们已经检测到毛螺菌科在体外产生不同的代谢物,包括吡嗪,酮和酚类,在以前的研究中很少报道这些物质是由肠道微生物产生。毛螺菌科是否在真正代谢产生这些化合物需要进一步的利用标准品进行定性和定量的验证。特别是对于那些很少被鉴定为微生物代谢物,例如吡嗪衍生物,包括2,3-二甲基吡嗪和2,5-二甲基-4-羟基-3(2H)-呋喃酮,因为根据先前的报道,这两种代谢物都是由植物基物质在美拉德反应中产生的。此外,进一步利用标准品来鉴定对应的代谢物,并进一步在基因组水平分析与代谢产物相关的基因或代谢途径,将有助于更好地了解肠道微生物群落中毛螺菌科的代谢和功能潜力。

引文格式

Rashidin Abdugheni, Wen‐Zhao Wang, Yu‐Jing Wang, Meng‐Xuan Du, Feng‐Lan Liu, Nan Zhou, Cheng‐Ying Jiang, Chang‐Yu Wang, Linhuan Wu, Juncai Ma, Chang Liu, and Shuang‐Jiang Liu 2022. Metabolite profiling of human‐originated Lachnospiraceae at the strain level.” iMeta. e58.

作者简介

热西丁·阿不都艾尼(第一作者)

● 博士毕业于中国科学院微生物研究所。研究方向包括环境微生物学、人与动物肠道微生物组等,相关学术成果已发表于iMeta、Microbiome、International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology、Environmental Pollution、Applied Environmental Biotechnology等期刊。

王文昭(第一作者)

● 博士,中国科学院微生物研究所高级工程师

● 主要从事微生物次级代谢产物分析方法学研究。在Cell Reports、GUT MICROBES、PNAS、Angewandte等杂志上合作发表文章39篇,申请专利7项,先后参与承担多个国家重点研发计划项目、中科院关键技术人才项目和国自然面上项目的研究工作

刘畅(通讯作者)

● 山东大学生物技术研究院 研究员,齐鲁青年学者

●先后参与承担多个国家重点研发计划项目、中国科学院重点部署项目和国自然面上项目的研究工作,主要从事人和动物模型肠道微生物菌株资源库的构建与功能菌株发掘的相关研究,参与发表文章20余篇,申请发明专利3项,主要研究结果以第一作者或通讯作者身份发表在Nature Metabolism, Nature Communications, Microbiome, ACS synthetic Biology等刊物上。

刘双江(通讯作者)

● 山东大学特聘教授、中科院微生物研究所 研究员

●中国科学院百人计划、国家杰出青年基金获得者,2010年获得全国优秀科技工作者,国家自然科学基金重点项目和重大国际合作项目、科技部重点研发计划项目等项目首席。主要从事环境微生物、肠道微生物、合成生物学相关研究。已在Nature Communications、Nature Metabolism、PNAS、Microbiome、Environmental Microbiology、Cell Reports、Applied and Environmental Microbiology等杂志发表300多篇研究论文。

更多推荐

(▼ 点击跳转)

iMeta | 德国国家肿瘤中心顾祖光发表复杂热图(ComplexHeatmap)可视化方法

iMeta | 浙大倪艳组MetOrigin实现代谢物溯源和肠道微生物组与代谢组整合分析

第1卷第1期

第1卷第2期

第1卷第3期

第1卷第4期

期刊简介

“iMeta” 是由威立、肠菌分会和本领域数百位华人科学家合作出版的开放获取期刊,主编由中科院微生物所刘双江研究员和荷兰格罗宁根大学傅静远教授担任。目的是发表原创研究、方法和综述以促进宏基因组学、微生物组和生物信息学发展。目标是发表前10%(IF > 15)的高影响力论文。期刊特色包括视频投稿、可重复分析、图片打磨、青年编委、前3年免出版费、50万用户的社交媒体宣传等。2022年2月正式创刊发行!

联系我们

iMeta主页:http://www.imeta.science

出版社:https://onlinelibrary.wiley.com/journal/2770596x

投稿:https://mc.manuscriptcentral.com/imeta

邮箱:office@imeta.science

2636

2636

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?