兰州大学草地微生物研究中心凌宁教授在国际权威学术期刊Nature Communications发表了题为Rhizosphere bacteriome structure and functions的研究论文,系统阐述了根际细菌组结构和功能的一般属性,并对该领域未来的研究方向进行了展望。

截至目前,该文被引178次。

根际是丰富多样的微生物的家园,其中许多微生物通过抑制病原入侵和帮助从土壤中获取养分使植物受益。了解根际微生物组的分类和功能成分以及它们与非根际土壤微生物组的区别对于操纵它们以实现可持续的生态系统功能至关重要。测序技术的高速发展使得在阐明各种植物的根际微生物组方面取得了重大进展。根际细菌群落的多样性和组成是植物和土壤界面的一个特有功能载体。尽管植物物种甚至物种基因型倾向于组装相对不同的根际细菌群落,但即使在不同地理区域的不同环境中,这些群落也可能在很大程度上相似。植物对根际细菌组装发挥选择性作用,以获得植物适应性所需的特定功能性状。因此,根际微生物组极大地扩展了植物的功能。尽管植物营养需求、病害控制机制和土壤生境具有一定特异性,但根际环境(具有过量的可用碳)为微生物的生命提供了大致相似的条件。所有植物都是受矿质养分限制的生物,并常受到病原体的影响。植物可形成独立于宿主系统发育的根系群落,以克服这些限制。因此,所有植物都可以发挥针对养分获取或病害抑制的一般选择性作用来构建根际微生物群落,而不论其地理来源或当前生活的位置。根际和非根际土壤中关于细菌群落的分类和功能特征的一般属性在很大程度上仍未被探索。然而,这些信息对于理解和管理生态系统中的微生物功能以支持未来植物在快速变化的环境中的生长至关重要。

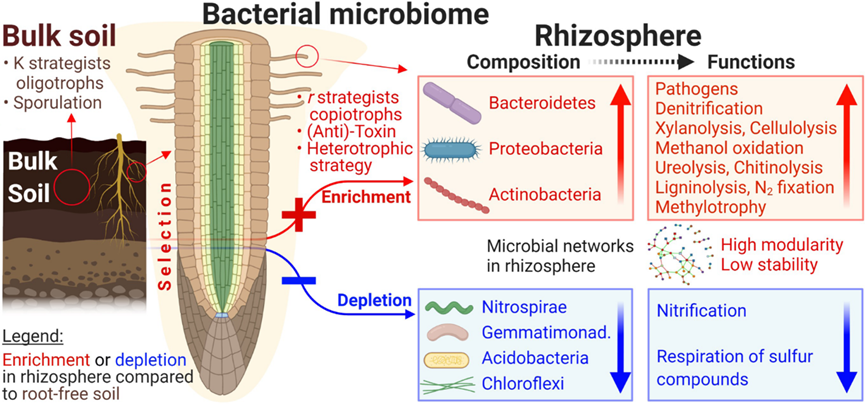

根际微生物的组成和功能是一个重要的微生物领域研究热点,也是微生物生态学中最引人入胜但又难以捉摸的话题之一。本研究使用来自世界各地不同生态系统的非根际土壤和根际的557对已发表的16S rDNA扩增子序列来概括细菌在群落多样性、组成和功能方面的一般特征。根际因从土体土壤种子库中选择相应微生物种群来定殖,而导致微生物多样性相对降低。根际富含拟杆菌门、变形菌门和其他富营养型生物。根际中高度模块化但不稳定的细菌网络反映了微生物在根际这种高度动荡环境下的相互作用和适应性。根际的休眠策略以毒素-抗毒素系统为主,而孢子形成这种休眠策略在非根际土壤中比较常见。功能预测表明,参与有机化合物转化、固氮和反硝化的基因在根际中高度富集,而参与硝化作用的基因则明显减少。

版权声明

以上新闻稿来源:兰州大学草地微生物研究中心官网,版权属于原作者,仅用于学术分享。

以下由【微生态】公众号提供的全文翻译

导读

在本研究中,通过557对已发表的16s rDNA扩增序列数据,对世界各地不同生态系统的非根际土壤和根际土壤中的细菌群落多样性、组成和功能进行了研究。植物根际从非根际土壤中选择微生物作为微生物库,降低了根际微生物多样性。根际土壤富含拟杆菌门、变形菌门和其他富营养型微生物。根际细菌网络高度模块化但不稳定(在r策略者中常见)反映了根际微生物对动态条件的相互作用和适应。根际的休眠策略以毒素-抗毒素系统为主,而孢子形成在非根际土壤中很常见。功能预测表明,参与有机化合物转化、固氮作用和反硝化作用的基因在根际显著富集(11-182%),而参与硝化作用的基因显著减少。

论文ID

原名:Rhizosphere bacteriome structure and functions

译名:根际细菌群落的结构与功能

期刊:Nature Communications

IF:14.919

发表时间:2022.02

通讯作者:凌宁,Yakov Kuzyakov

通讯作者单位:兰州大学草地微生物研究中心/南京农业大学资源与环境学院,德国哥廷根大学

DOI号:10.1038/s41467-022-28448-9

实验设计

截止至2021年7月,通过Web of Science数据库进行文献检索,检索的关键词为“bulk”、“rhizosphere”和“bacteria”的发表论文。共收集了122份研究的557对非根际土壤与根际高通量测序数据(Illumina、Ion S5和454平台)。同时采集植物种类、生态系统类型(农田、森林、草地)、作物科(包括禾本科、豆科、茄科、葫芦科等)、作物管理(旱地、水稻田)、施肥类型(化肥或有机肥)、草本植物类群(草类、阔叶植物、灌木)、草地光合作用途径(C3、C4)、森林分类(乔木、灌木)、森林叶片性状(阔叶、针叶林)、地理位置(经纬度)、年平均温度(MAT)、年平均降水量(MAP)、土壤性质(pH、速效磷、速效钾、SOC、全氮、C:N、NH4+-N、NO3−-N)等数据。对测序数据进行物种与功能分类注释、细菌多样性与群落组成差异分析、全球细菌共现网络的构建、休眠潜力和异养策略的功能预测与分析、细菌群落的功能特征分析。

实验结果

1 根际和非根际土壤细菌多样性与群落组成

数据集是从全世界发表论文的公共数据库中收集的。陆地生态系统细菌序列(非根际土壤vs根际土壤,补充图1)提供了一个普遍的α-多样性模式。在所有的研究中,根际土壤的细菌alpha-多样性在observed speciesrichness(-5.3%)、Shannon多样性指数(-0.9%)和Faith系统发育多样性(-3.7%)方面都比非根际土壤更低(图1)。漏斗图显示,alpha-多样性几乎没有偏差(补充表 1 和补充图 2)。对特定生态系统的研究表明,耕地根际土壤alpha-多样性持续下降(-0.8% ~9.3%),而草地和森林生态系统的非根际与根际间的微生物observed species richnes和Faith系统发育多样性没有显著差异。在种植禾本科、豆科、茄科和葫芦科的农业非根际土壤中,几乎所有的alpha-多样性指数都显著高于根际。然而,在矿物施肥条件下,Pielou的均匀度和Faith的系统发育多样性指数没有显著差异。这表明仅施用矿物质肥料会破坏土壤的生物多样性。与我们的预期结果相反,水稻根际土壤的alpha多样性与非根际土壤相似(图1)。因此,在高氧化还原电位下,微生物多样性的增加,尤其是水稻根际周围的氧化还原条件变化,被过量的有效碳及其从根面迅速扩散所导致的多样性减少所抵消。当草地生态系统按植物类型和性状进行分类时,细菌普遍在C3草类根际富集,而在C4草类根际细菌普遍减少。尽管植物群落可以塑造根际细菌alpha-多样性,但在草地生态系统草类和灌木中,Faith系统发育多样性在非根际土壤中更高。在森林生态系统中,与非根际土壤相比,细菌多样性(包括观察到的observed species richnes、Shannon多样性指数和Faith系统发育多样性)在树木根际中表现出增加的趋势,但灌木根际的alpha多样性与非根际土壤相似。

我们同样考虑了测序平台、引物的目标区域和实验管理(田间或温室)的潜在影响,以进一步剖析这些因素如何改变效应大小(补充图3)。田间试验和温室试验之间没有发现显著差异。在测序平台方面,大部分测序方法使用Illumina平台,少数测序方法使用Ion S5平台,没有显著差异。引物的目标区域的效应大小变化可以忽略不计,证实根际细菌的主要变化主要存在于生态系统不同类型之间(补充图3)。Bray-Curtis 相异度主坐标分析和置换多元方差分析(PERMANOVA)表明根际土壤和非根际土壤的细菌群落组成之间存在显著差异(p =0.01;补充图4)。在细菌门水平上,拟杆菌门和变形菌门在所有样品的根际富集,而绿弯菌门、酸杆菌门、芽单胞菌门和硝化螺菌门会在非根际土壤中富集(图2和补充图5)。尽管变形菌门的相对丰度在根际土壤中更高,但是属于变形菌门的Haliangium,Pseudolabrys,Acidibacter和Nitrosospira属在非根际土壤中的含量更丰富(图2和补充图6)。放线菌门在大多数植物根际的相对丰度较高,但是线菌门的Gaiella、Blastococcus、Nocardioides和Conexibacter属主要分布在非根际土壤中。当数据集按植物类群划分时,禾本科作物根际含有较为丰富的厚壁菌门,而茄科和葫芦科作物和草类等植物根际中厚壁菌门丰富度更低(补充图5)。蓝细菌在葫芦科作物和草类的根际富集。浮霉菌门在草类、阔叶植物和树木的非根际与根际土壤含量中相似,但在农作物根际减少。根瘤菌属和中生根瘤菌属在大多数植物根际的相对丰度较高,尤其是禾本科、豆科、葫芦和草类(补充图7)。然而,一些细菌属只在特定的植物类群中富集。例如,Burkholderia属和Variovorax属仅在豆科植物根际含量较高,而Pedobacter属和aeromirobium属仅在禾本科植物根际富集。阔叶植物和树木的细菌富集与农田生态系统中的不同。

图1. 根际与非根际土壤细菌群落多样性的比较。(a)observed species richness;(b)Shannon多样性指数;(c)Pielou 均匀度;(d)Faith 系统发育多样性;柱状图表示了每个类别的平均值和标准误差,误差线表示标准误差(SE);所有的点代表在95%置信区间(CIs)下根际和非根际土壤细菌多样性之间效应大小的百分比变化;Mean values < 0表示非根际土壤细菌群落的多样性更高(黄点),Mean values > 0表示根际细菌群落的多样性显著更高(蓝点);Mineral F和Organic A表示施肥的类型,分别是纯矿物施肥和有机改良剂;源数据以源数据文件的形式提供。

图2. 根际与非根际土壤细菌群落不同分类群相对丰度的差异。(a)扩增子序列变异(ASV)的差异;根据ALDEx2的统计分析,蓝色和黄色圆圈分别代表根际和非根际土壤中显著富集(FDR< 0.05)的ASVs;圈的大小表示根际和非根际土壤中ASV相对丰度之间的ALDEx2效应大小;最大的黑色圆圈代表门水平,绿色圆圈代表目水平;所有能够在属水平注释的 ASVs 都标在相应的圆圈旁边;(b)在门水平上的差异;正值表明根际土壤中该门的相对丰度较高,负值表明非根际土壤中该门的相对丰度较高;用ALDEx2对差异进行统计分析,*表示与FDR < 0.05差异显著;源数据以源数据文件的形式提供。

2. 根际土壤与非根际土壤细菌的共生模式

为了表征细菌网络在非根际和根际土壤中的一般共生模式,将所有植物数据汇集在一起,构建了全球网络(全球非根际土壤网络和根际网络)。多个网络拓扑指标一致表明,非根际土壤中细菌群落的全球网络(图 3a)与根际土壤中的细菌群落的全球网络存在差异(图 3b)。非根际土壤细菌全球网络有559个节点和3608条边,而根际全球网络有534个节点和2210条边(图 3,补充表 2)。根际细菌全球网络具有更多的模块(图3,补充表2),但是并不复杂和稳定(图3c)。事实证明,移除任何级别节点都会导致自然连接程度较低(图3c)。在这两个全球网络中,变形菌门和放线菌门在关键节点中占主导地位(图3d,e)。然而,模块间高度连接节点的扩增子序列变体(ASVs)是不同的(图3 e):在全球根际网络中,少数ASVs可以作为连接体(即高度连接模块的节点),主要属于α-变形菌纲、γ-变形菌纲、Blastocatellia纲、放线菌纲和牙孢杆菌纲。另一方面,模块hubs(模块内高度连接的节点)只在全球非根际土壤网络中检测到,其中Piscinibacter sp.、Gaiella sp.和Rubrobacter sp.具有该功能。在两个全球网络中,属于Mesorhizobium sp.和Nocardioides sp.的关键ASVs发挥着连接体的作用。为了进一步表征植物对菌群网络的影响,我们评估了基于植物类群的共生模式(补充图8),并将这些网络定义为局部网络。不同的植物类群对网络复杂性也有着强烈的影响。细菌网络模块化是从非根际土壤向根际土壤方向呈增加趋势(补充图8a、b)。细菌网络中的连接体物种取决于植物类型(补充图8d),关键微生物物种的拓扑作用取决于植物性状。作为模块间连接体的物种数目在全球网络(即所有植物的网络)和局部网络(即特定植物群组的网络)之间有所不同(图3和补充图8)。这些结果进一步表明,网络拓扑中的关键分类群仍然保持其背景依赖,一些微生物可能在维持网络稳定性方面发挥同样的功能作用。

图3. 根际与非根际土壤细菌群落扩增子序列变异(ASVs)的全球共现网络。(a)全球非根际土壤细菌共现网络;(b)全球非根际细菌共现网络;节点的不同颜色表示不同的细菌门;(c)全球细菌共现网络在非根际土壤(黄点)和根际(蓝点)中的复杂程度(非根际土壤 n =1759、根际 n =2182);(d)对节点进行分类,以识别共现网络中的关键ASVs;(e)共现网络中关键ASVs的系统进化树;关键ASVs在属水平上分类在全球非根际土壤共现网络(a)中以黄色标记,在全球根际共现网络(b)中以蓝色标记;源数据以源数据文件的形式提供。

3 细菌群落水平的休眠潜力和异养策略

与休眠潜力和异养策略相关的细菌群落特征对于以资源可用性为基础的生态系统功能的恢复和维持具有重要意义。这些群落水平的特征揭示了非根际和根际土壤模式的资源差异。低偏差的响应比数据通过带有Egger回归测试的漏斗图和trim - fill分析方法(补充图 9 和补充表 1)得到证实。通过对涉及毒素-抗毒素和孢子形成基因为特征的休眠潜力进行研究,阐明了根际和非根际土壤中细菌群落聚集的休眠策略。我们发现,相比而言,根际的毒素-抗毒素功能潜力高出了33%(图4a),而非根际土壤的孢子形成功能潜力高出了7%(图4b),而影响效应的大小(非根际土壤土壤与根际土壤)受生态系统类型和植物类群的影响。一般来说,根际土壤中的细菌与非根际土壤中的细菌相比,具有不同进入休眠的主导策略。有趣的是,在水稻土壤中,土壤条件消除了根际细菌群落中具有的良好毒素-抗毒素系统,表明土壤条件的利用对细菌的休眠潜力有很大的影响。群落水平聚集性状的异养策略是以加权平均rRNA操纵子拷贝数为特征。具有较高rRNA操纵子拷贝数的细菌群落能够保持较高的最大生长速率,并对资源作出更快的响应。与非根际土壤相比,根际rRNA操纵子数量增加了6.6%(图4c),这表明更多快速生长的细菌(r-策略者)会优先在根际定植。土壤细菌群落水平的异养策略也受到土地条件利用的影响:根际对异养策略的影响在水田会比干旱地更弱,豆科植物根际对异养策略的影响最大,比非根际土壤高12%。

图4. 根际与非根际土壤细菌群落的休眠潜力与异养策略。(a)根际和非根际土壤中毒素-抗毒素系统基因丰富度的差异;(b)根际和非根际土壤中孢子形成因子丰富度的差异;(c)根际和非根际土壤之间加权平均核糖体操纵子拷贝数的差异;柱状图表示了每个类别的平均值和标准误差,误差线表示标准误差(SE);所有的点代表在95%置信区间(CIs)下根际和非根际土壤细菌群落效应大小的百分比变化;Mean values < 0表示非根际土壤细菌群落具有较高的休眠潜力或异养策略(黄点),Mean values > 0表示根际细菌群落具有较高的休眠潜力或异养策略(蓝点);Mineral F和Organic A表示施肥的类型,分别是纯矿物施肥和有机改良剂;源数据以源数据文件的形式提供。

4 根际和非根际土壤中细菌群落的功能特征

所有的细菌代谢和生态功能都由FAPROTAX(Functional Annotation of Prokaryotic Taxa)数据库进行预测。采用Egger’s回归检验和trim- fill分析的漏斗图证实了较低的发表偏倚(补充图10和补充表1)。与非根际土壤相比,根际细菌表现出更高的反硝化(+11%)、纤维素分解(+23%)、木聚糖分解(+29%)、几丁质分解(+32%)、固氮(+42%)、甲基营养(+47%)、尿素分解(+70%)、甲醇氧化(+78%)、木质素分解(+182%)和植物发病机制(+165%)功能潜力(图5)。相反,在植物根际,与硝化作用相关的功能潜力下降了29%(图5)。根际条件对稻田土壤反硝化、甲基化、纤维素裂解和尿素分解等功能的影响不显著。值得注意的是,农田和草地生态系统中一些植物类群强烈地改变了反硝化功能的总体效应,而森林植物根际的反硝化功能显著富集。在森林生态系统中,根际对碳循环相关功能如甲醇氧化、木质素分解、木聚糖分解、甲基营养和纤维素分解的显著影响已消失。因此,根际对森林生态系统的这些功能具有特殊的影响。施加有机改良剂可以降低根际对几丁质分解、甲基化和甲醇氧化的影响。这些结果表明,土地条件的利用、植物类群和施肥方式决定了根际土壤和非根际土壤的差异。

图5. 根际与非根际土壤细菌群落的功能潜力。通过Faprotax注释了与硝化、反硝化、甲醇氧化、固氮、几丁质分解、木质素分解、硫化合物的呼吸作用、木聚糖分解、甲基营养、纤维素分解、尿素分解和植物病原体有关的功能差异;柱状图表示了每个类别的平均值和标准误差,误差线表示标准误差(SE);所有的点代表在95%置信区间(CIs)下根际和非根际土壤细菌群功能潜力效应大小的百分比变化;Mean values < 0表示非根际土壤细菌群落具有较高的功能潜力(黄点),Mean values > 0表示根际细菌群落具有较高的功能潜力(蓝点);Mineral F和Organic A表示施肥的类型,分别是纯矿物施肥和有机改良剂;源数据以源数据文件的形式提供。

讨论

1 根际和非根际土壤细菌多样性及组成

本研究的meta分析基于来自扩增子测序的成对数据(根际与非根际土壤),以表征细菌分类和功能特征。Meta分析为研究全球尺度上的植物根际微生物提供了基础的视角,揭示了植物驱动的微生物类群及其在这个独特而紧密的生境中的功能特性。Meta分析使我们能够在广泛的土壤性质和地理环境中检验植物对根际细菌群落的一般影响。这突出了利用测序数据来综合一般微生物群落模式,以及利用根际和非根际土壤之间生态位差异阐明微生物类群的特殊功能和生存策略的优点。前人的研究已经证实,根际与非根际土壤微生物类群存在差异,是由于驱动生态位分化的环境理化性质的显著差异造成的。除了生态位间的环境差异外,非根际土壤与根际之间的差异也是造成微生物组成差异的重要原因。在所有环境条件下,根际细菌observed species richness、Shannon多样性指数和Faith系统发育多样性普遍低于非根际土壤。因此,细菌多样性会随着底物有效性的增加而减少,这种情况在植物根际中十分常见。通常认为,根际微生物群是非根际土壤微生物群落的一个子集,在所有植物中都具有一些相似的特征。这强调了根际的选择效应,对植物根际细菌组装存在普遍的影响。对于属于不同纲水平、目水平以及科水平的细菌也同样会受到植物根际的影响。虽然不同植物类群的影响程度不同(图1),但我们的结果发现,即使考虑到植物基因型和环境差异,根际微生物的选择仍存在一定的相似性。

当然,特定的环境条件会在很大程度上改变根际效应的大小,其中水稻根际就是一个很好的例子。在水稻土中,其他植物根际常见的影响大部分都被消除。水稻具有发育良好的通气组织,因此,水稻土壤通常属于厌氧条件。由于水稻根系周围释放氧气,水稻根际氧化还原电位和氧含量明显高于非根际土壤,且差异较大。因此,水稻根际定殖着更广泛系统发育的厌氧细菌和好氧细菌。这些结果表明,根系分泌物、氧化还原电位和土壤含水量变化等环境异质性因素相互作用,在植物根际产生选择效应。从土壤微生物库招募到根际的特定微生物类群可以明显地形成一个独特的核心微生物群。根系周围的核心微生物组有助于植物的生长和健康。迄今为止,关于植物核心微生物组的研究,无论是根际微生物、内生微生物还是叶际微生物,主要是根据分类标记来确定的。然而,我们强调应该更多地关注在一般根际环境条件下,选择具有共同功能的微生物进行鉴定。本研究的综合分析表明,根际中存在一定数量的优势类群,包括拟杆菌门和变形菌门(图2)。这些微生物门通常适应于富碳的条件(通常在根际),具有高代谢活性、快速生长和繁殖特性,因此在不同的植物物种中具有相似性。它们通常被认为是富营养型(copiotrophs)微生物,或者是生长迅速的微生物群落,种群数量会发生随机波动。与根际相比,非根际土壤微生物通常富含的优势门为酸杆菌门这一类寡营养型(oligotrophs)微生物。有趣的是,几个门水平上,根际与非根际土壤的分类群相似,但在更高的分类层级上会出现差异(图2)。因此,基于根际选择性效应而产生的一般模式取决于在纲和科水平上的分类层级和基本生态位。

2 微生物组的形成:从结构到功能

在微生物网络中,高度关联的物种被划分为多个模块,在这些模块中,物种之间的相互作用比群落中的其他物种更加频繁和强烈。根际细菌网络的模块化程度高于非根际土壤(图3a、b)。微生物网络模块可以被解释为微生物的生态位,一个可能的解释是,根际生态位在时间和空间分化更为显著。模块化是生物网络的主要组成标准之一,根际的模块化程度越高,表明根际微生物网络的拓扑结构越复杂。尽管根际细菌共生网络模块化程度较高,但其稳定性较差(图3c),因为与非根际土壤较为静止的条件相比,根际具有更强的时间动态特性。不同的植物种类通过分泌根系分泌物,选择性地富集特定的微生物,以满足其根际微生物组的需要。根际微生物群落的结构往往因宿主物种的不同而差异巨大。在大豆根际,微生物群落是通过生态位过滤来选择的,而非根际土壤微生物群落则是通过随机过程产生的。根际网络为执行功能分配了更多的模块,但为网络的复杂程度分配了的物种较少,可以反映根际的元素快速循环。根际和非根际土壤具有不同的微生物休眠控制策略:孢子形成因子和毒素-抗毒素系统(图4a,b)。非根际土壤中的孢子形成因子更丰富,而根际中的毒素-抗毒素系统丰富(图4a,b)。在植物生长过程中,根系主动或被动地向根际释放大量的有机化合物,这些化合物是微生物生长和活性的驱动力。孢子形成因子在干旱非根际土壤中丰富,但在水稻田中不显著(图4b)。因此,细菌孢子形成因子在干旱土壤中更常见,因为水稻田的环境条件更为稳定和均匀,且通常为潮湿的。与休眠/孢子形成相关的基因随着土壤干旱而增加。毒素-抗毒素系统由编码抑制细胞生长的毒素蛋白和对抗毒素的抗毒基因组成。

一般而言,原核生物中的rRNA操纵子能够反映其异养策略。富营养型微生物(r策略者)具有较高的核糖体含量,其通过在基因组中保持多个核糖体RNA操纵子拷贝来实现高生长率。根际定殖着更多的富营养型微生物(例如拟杆菌门和变形菌门),而与它们更高的rRNA操纵子拷贝数证实了这一点(图4c)。这些结果证实了根际微生物的主要类群是快速生长的细菌,尤其是变形菌门和拟杆菌门。寡营养型微生物(k策略者)的rRNA操纵子拷贝数低于富营养型微生物。而较低的rRNA操纵子拷贝数在寡营养型微生物中是十分常见的,表明其较慢的生长速度和更稳定的种群。细菌的一个功能特征是rRNA操纵子拷贝数会随着资源的可用率增加而增加。具有多个操纵子的生物被称为r-策略者,往往会在资源丰富的环境中占主导地位,并对养分的输入作出更快的反应。因此,在资源较为丰富时,例如在植物分泌光合产物以产生有效碳和能量的植物根际生境中,富营养型微生物将会占据主导地位。

根际作为植物根系与土壤交互的界面,拥有丰富多样的细菌群落,驱动土壤碳氮动态循环。由于根际植物源性有机化合物含量较高,与碳氮转化相关的基因在根际都普遍较高(图5),使得根际微生物活性和丰度较高。在植物根际,几乎所有的氮循环功能基因(硝化作用除外)都更丰富,且其影响的大小在很大程度上取决于农业生态系统中的不同植物类群(图5)。硝化作用更容易在有氧条件下发生,但根际通处于缺氧条件,因为植物根系和根际微生物比非根际土壤消耗更多的氧气。同样的,与有机化合物分解和转化相关的活性,如纤维素分解、木聚糖分解、木质素分解、尿素分解和几丁质分解等,在根际中普遍更强,这表明降解这些物质的细菌数量和活性在植物根际更高。与非根际土壤相比,根际甲醇氧化和甲基化基因会(除水稻田)更加丰富。甲基营养微生物含量在植物根际较高,但在水稻土中,由于水稻根系周围的有氧微环境和有效碳在水中的高度稀释,导致这种差异消失。不同的植物类群,例如草类和阔叶植物,具有独特的性状,以填补特定的生态位。草类有比阔叶植物拥有更为复杂的根系、更细的根和更高的根系生物量,因此可以通过强烈的凋落物和根沉积分解加速养分循环。因此,不同的植物功能类群可能是根际微生物功能的关键驱动因素。

植物会不断受到成千上万的微生物种群带来的挑战(特别是在植物根际),主要有共生体、病原体和共栖微生物。植物病原体和固氮生物(如根瘤菌等)会在根际中富集(图5),因为它们的繁殖和功能依赖于寄主植物的有机质供应。虽然根际是一个动态的环境,但根际微生物群落在空间和时间上进化迅速,越来越多的证据表明,植物塑造根际微生物群落是为了自身的利益,并巧妙地利用了微生物的功能库。正如我们所预期的一样,在根际的植物病原体会比在非根际土壤中更加丰富,这可能是由于以下原因造成的:(1)大多数植物病原体在植物根际腐生生长,并从植物根系获取基础能量;(2)在细菌病原体与宿主植物建立寄生关系之前,需要伤口或自然开口才能渗透到植物中;(3)只有少数几种病原菌是土壤传播的,这可能是因为非孢子形成细菌不能在非根际土壤中长期存活;(4)某些病原体,无论是共生体还是隐形病原体,通常都会在根际定殖。植物根际既是土传病原菌感染植物的乐场,同时也是复杂的植物根际生物群落(包括微生物区系和微型动物区系)与病原体相互作用并影响感染结果的战场。有害微生物和有益微生物的数量和多样性与根际沉积物的数量和质量以及根际微生物之间相互作用的结果有关。然而,确定植物适应性的平衡条件仍然具有挑战性,就如同在病原体的被动攻击和有益细菌的主动招募之间建立平衡一样。通过综合多项研究的测序数据,我们总结了根际和非根际土壤微生物群落的在多样性、组成、特定类群的选择、共现网络和广泛功能方面的主要差异(图6)。根际细菌多样性下降0.9 ~ 5.3%,属于土壤微生物群落的一个子集。拟杆菌门和变形菌门等富营养型微生物在根际高度富集,而绿弯菌门、酸杆菌门和硝化螺菌门显著减少。由于根际有机碳过剩和养分循环迅速,快速生长的细菌具有大量与碳转化和植物发病机制相关的功能,但负责硝化作用的功能消失。支持这一结论的间接证据是,土地利用方式和植物功能群对细菌多样性和功能的影响几乎是根际效应。根据本研究的结果,尽管土壤理化性质和地理距离对细菌群落的变化有一定的贡献,但我们有效地刻画了在全球范围上,根际对细菌组的普遍影响(补充图11)。根际对微生物群落形成的选择性影响在一定程度上掩盖了土壤、植物或气候的差异,甚至在全球性的尺度上也是如此。这表明根际环境是影响土壤微生物群落组成、结构和功能的重要因素,同时也是生物性元素循环的关键因素。因此,本研究扩展了我们对根际效应在招募细菌种群中关键作用的认识。

随着仪器技术和分子生物学技术的快速发展,已经有许多尝试在基于微生物群落的生态学意义的群落水平上研究微生物的功能特征。随着土壤宏基因组/宏转录组数据集的进一步扩展以及测序与同位素探测方法的结合,预计未来将获得更准确和定量的结果。同时仍需要进一步努力确定植物和微生物群落在生态系统层面影响相关土壤过程速率的功能,重点关注植物表型和人为干扰,以确定控制或重塑根际微生物的策略,使微生物更有利于有效养分循环和土壤健康。

图6. 与非根际土壤相比,根际细菌群落分类及功能的富集(红)与减少(蓝)的概念图。垂直箭头对应变化的强度,根部周围的浅桃色区域反映了根系分泌物对有效有机物的富集。

原文链接:

https://www.nature.com/articles/s41467-022-28448-9

版权声明

全文翻译来源:【微生态】公众号,版权属于原作者,仅用于学术分享。

更多推荐

(▼ 点击跳转)

iMeta | 引用7000+,海普洛斯陈实富发布新版fastp,更快更好地处理FASTQ数据

iMeta | 德国国家肿瘤中心顾祖光发表复杂热图(ComplexHeatmap)可视化方法

1卷1期

1卷2期

1卷3期

1卷4期

2卷1期

2卷2期

2卷3期

2卷4期

期刊简介

“iMeta” 是由威立、肠菌分会和本领域数百位华人科学家合作出版的开放获取期刊,主编由中科院微生物所刘双江研究员和荷兰格罗宁根大学傅静远教授担任。目的是发表原创研究、方法和综述以促进宏基因组学、微生物组和生物信息学发展。目标是发表前10%(IF > 15)的高影响力论文。期刊特色包括视频投稿、可重复分析、图片打磨、青年编委、前3年免出版费、50万用户的社交媒体宣传等。2022年2月正式创刊发行!

联系我们

iMeta主页:http://www.imeta.science

出版社:https://onlinelibrary.wiley.com/journal/2770596x

投稿:https://mc.manuscriptcentral.com/imeta

邮箱:office@imeta.science

3186

3186

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?