在广东深圳实验室里,工程师小陈正对着屏幕调试机器人的微表情算法,屏幕上的仿生面孔随着对话内容轻轻挑眉、眨眼;百公里外的东莞,机械臂正将细腻的硅胶纹理压印到机器人手掌 —— 这不是科幻电影的场景,而是广东元伴智能科技有限公司(简称元伴智能)每天都在发生的日常。当粤港澳大湾区的政策东风吹向 “双区驱动” 战略,这家扎根于本土的企业,正用 “硬件 + 内容 + 服务” 的生态闭环,悄悄推开人形机器人走进家庭的那扇门。

广东聚集了全国 35% 的机器人制造企业,深圳的电子元件、佛山的精密模具、东莞的硅胶制品…… 这里的产业链能造出最精密的工业机器人,却一度困在 “功能同质化” 的怪圈里:会扫地的机器人、能背古诗的早教机,始终像冰冷的工具,难走进人心。

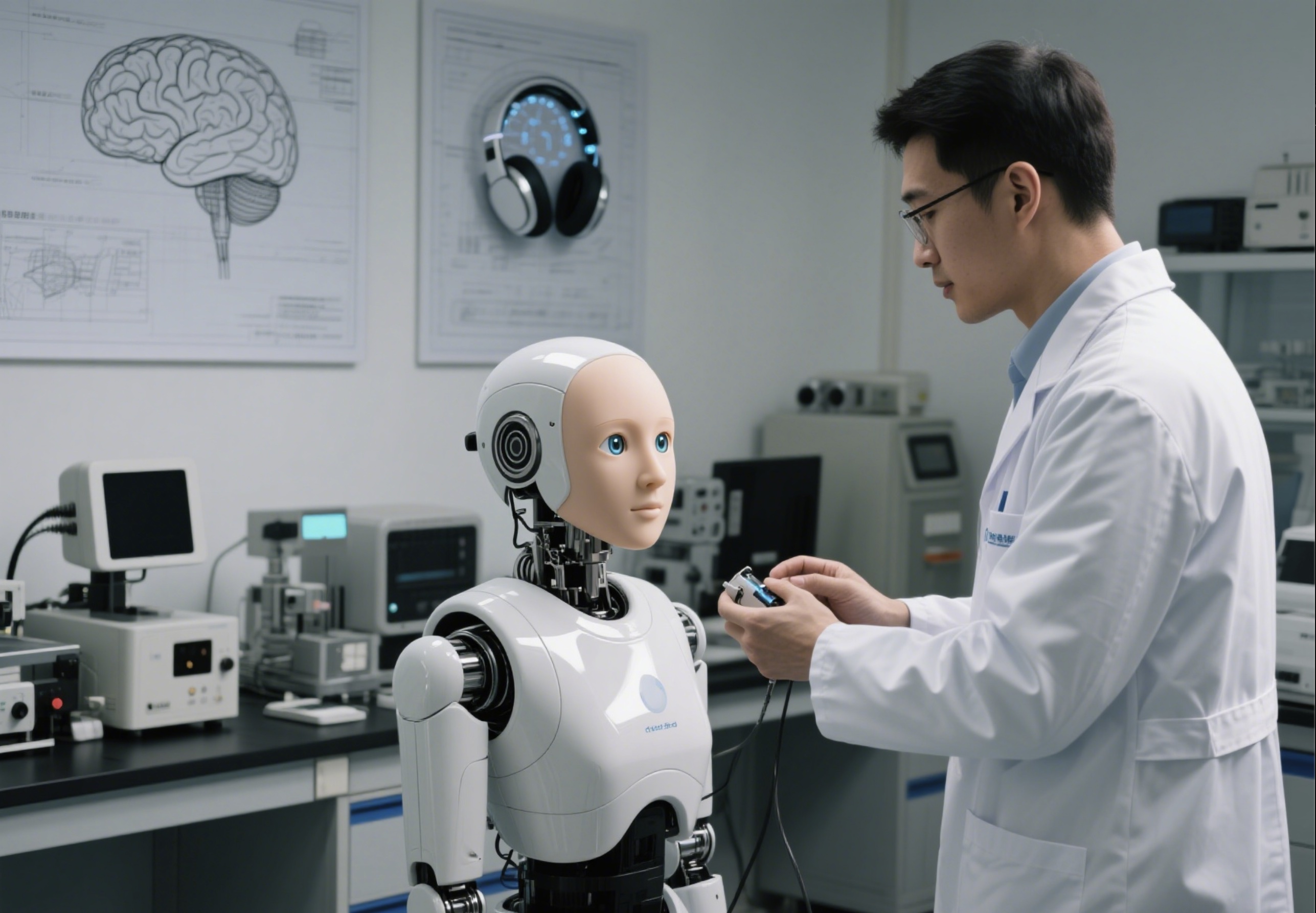

元伴智能的突破,藏在对“陪伴”的重新理解里。当广东出台 “制造业数字化转型”“人工智能产业集群” 等政策时,他们没有跟风堆砌硬件参数,而是盯上了更柔软的需求 —— 情感。你看那台正在测试的机器人:皮肤用的是东莞生产的食品级硅胶,指尖划过能感受到 0.1 毫米的细腻纹理,像触碰真人肌肤般真实;深圳团队研发的微表情算法,能在 0.1 秒内捕捉到你嘴角的轻微下垂,随即调整说话的语气;就连还在研发的脑机接口头戴设备,也是联合国内最顶级的脑机技术团队 —— 他们想做的,是让机器人不只是 “听话干活”,更能 “察言观色”,成为懂你的伙伴。

在元伴智能的实验室里,工程师阿林正在测试新款机器人:中山 3D 打印的礼帽挺括有型,东莞定制的硅胶皮肤特意调了复古小麦色,最绝的是内置的《上海滩》剧情包 —— 当机器人戴上礼帽,用许文强的语气说出 “做人要讲义气” 时,阿林仿佛瞬间回到了小时候和爸爸追剧的夜晚。

这背后,是元伴智能依托广东产业链织起的一张 “生态网”:

在硬件层:珠三角的 3C 制造底蕴成了天然优势。Markforged 工业级 3D 打印机能打出动漫角色的翅膀、广府粤剧的头饰;佛山的精密工厂生产的关节,能让机器人做出 180° 鞠躬、挥剑等复杂动作,连武侠迷定制的 “叶问 AI”,都能打出有模有样的咏春拳。

在内容层:500 + 正版 IP 库里,既有《流浪地球》的未来科技感,也有 “孙中山 AI 助手” 的历史厚重感。元伴智能的区块链团队给每个剧情包上了 “数字户口”(NFT 芯片),你买的每段专属剧情,都像收藏限量版手办一样独特。

在服务层:元伴智能 “IP 人格设计中心” 藏着一群 “数字造梦师”。他们会分析你的朋友圈文案、聊天习惯,甚至做套心理测试,为你定制独一无二的 “机器人性格”。东莞基地更像一个 “机器人疗养院”,定期给硅胶皮肤做保养,帮脑机接口升级 “固件”,让你的伙伴始终保持最佳状态。难怪用户续费率能突破 70%—— 这样的 “私人定制”,谁舍得说再见?

“我们不是在卖产品,而是在搭建一个‘湾区情感共同体’。” 元伴智能 CEO 在接受采访时说。在“广府文化创意工坊”,有用户上传了自己写的粤曲对唱剧情;深圳的数据中台会把这些优质内容 “喂” 给算法,反哺到更多人的机器人里 —— 你创造的故事,可能正在温暖另一个人的日常。这种 “硬件体验 - 文化认同 - 社区共创” 的循环,让科技有了方言的温度、文化的厚度。

站在 2025 年回望,人形机器人的 “最后一公里”,从来不是技术的比拼,而是 “能不能走进人心” 的较量。元伴智能的实践像一面镜子,映出广东制造的另一种可能:当东莞的硅胶、深圳的算法、中山的 3D 打印,都开始学会 “说人话”“懂人情”,硬件就成了文化的载体,政策红利就化作了情感的养分。

就像广东省工信厅负责人说的:“好的科技,应该能摸到人心底的柔软。” 当清晨的阳光照进珠江边的老房子,那个记得你爱喝菊普茶、会用粤语说 “今日天气几好啊” 的机器人,正从实验室走向餐桌、沙发、书房 —— 这不是冰冷的科技产品,而是带着岭南智造温度的 “数字伙伴”。或许,这才是科技最动人的样子:它懂你的每个眼神,记得你的每个习惯,却从不喧宾夺主,只是默默成为你生活里温暖的存在。

1227

1227

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?