科学学科的进展伴随着术语标准化的需求。网络神经科学,在大脑的宏观组织层面,开始面对发展其基础解释结构分类法的挑战。为了提供建议、识别未解决的问题,并在推进网络神经科学结果标准化报告方面突出持续的讨论区域,人脑映射组织(OHBM)支持的实践委员会——协调网络分类工作组(WHATNET)于2020年成立。该委员会进行了一项调查,目的是编目当前大规模脑网络命名法的实践。调查结果显示,一些众所周知的网络名称(例如,默认模式网络)占据了主导地位,同时也揭示了一些有启发性的分歧点。我们总结了调查结果,并从工作组提供了初步的考虑和建议。这篇观点文章还包括对这项努力面临的挑战的选择性回顾,包括:(1)网络的尺度、分辨率和层次结构;(2)网络的个体差异;(3)网络的动态性和非稳定性;(4)考虑皮下结构的网络归属;以及(5)考虑多模态信息。我们以认知和网络神经科学社区采纳的报告指南作为结尾。本文发表在Network Neuroscience杂志。(可添加微信号19962074063或18983979082获取原文及补充材料,另思影提供免费文献下载服务,如需要也可添加此微信号入群,另思影脑影像分析业务,如感兴趣也可咨询)

思影科技曾做过另一篇类似解读,可结合阅读,请浏览以下链接(直接点击,即可浏览):

关键词:脑网络、认知神经科学、扩散加权成像、功能连通性、网络神经科学、分区、静息态fMRI、结构连通性、EEG、MEG

定义和范围:

什么是“大尺度脑网络”?术语和命名法的标准化是任何科学研究进步的关键要素。在网络神经科学领域,最基础的命名依赖于对脑网络本身的定义。本文将一些网络神经科学中的重要定义作为技术术语介绍。在最广泛的层面上,网络是由边连接的节点组成的相互作用元素系统。当前的观点呈现了一个问题陈述,我们在这里讨论了这个新兴领域中的一个基本问题:大尺度脑网络命名法的不一致性。目标受众是网络和认知神经科学领域的新入门和资深研究人员。这项工作的终极目标是提供共识点的建议,识别悬而未决的问题,并在推动网络神经科学结果向更高标准化报告迈进的过程中,突出持续的讨论领域。

在这个快速发展的领域,定义正在研究的脑网络的尺度变得尤为重要。神经影像学专注于在定义网络及其交互时,探索大脑区域之间的大尺度关系。这个尺度部分是由数据采集参数所决定的,这些参数通常将分辨率限制在粗于立方毫米级别。本文将专注于宏观尺度的网络,使用“大尺度脑网络”这一术语来指代文献中所描述的各种网络,这些网络通过非侵入性神经影像学记录的一致脑信号波动被称为“静息态网络”、“内在连通性网络”或“功能性脑网络”。

定义网络的一个关键问题是,这个概念在不同的科学领域,甚至在认知神经科学和神经影像学的子领域内,都有不同的含义。术语“网络”已被用来指代共激活模式、来自多变量分析(例如,独立成分分析,ICA)的空间相关信号模式,或是区域性大脑激活的分布式模式。然而,在网络科学中,“网络”这一术语被明确定义。具体来说,它用来指代一个由节点和边组成的集合:节点代表系统的基本单元,边代表它们之间的成对互动。这一定义与神经影像学中使用的某些定义兼容,但并非全部。即,它与大脑的网络或图模型一致,其中节点对应于离散的神经元素(例如,细胞、神经元群体、大脑区域、神经解剖区域),边对应于节点之间的结构性、功能性和有效连接。然而,网络定义的具体方式高度可变,有时可能导致特定大脑网络的定义不一致。

大尺度网络神经科学领域才刚开始面对开发和完善相关实体分类法的挑战。目前,这个领域缺乏关于基本问题的共识,例如,“什么构成了一个大尺度脑网络?”;“是否存在在所有个体的大脑中都可以观察到的可靠网络?”;以及,“应采用什么报告惯例以促进跨实验室的沟通?”可以看出,这些问题在某种程度上是哲学性质的,并且研究人员往往假设这些问题比文献所暗示的有更大的共识。以PubMed搜索“默认网络”一词为例,包含超过10,000篇文章。大脑功能的“默认模式”一词是由Raichle及其同事在2001年引入词汇表的,他们使用正电子发射断层扫描来测量大脑氧气提取。他们报告说,与休息状态相比,内侧前额叶皮层(MPFC)、后扣带皮层(PCC)和侧脑顶叶及颞叶皮层在一系列认知范式中一致显示出活动减少(Raichle等,2001年;Shulman等,1997年)。几年后,Greicius及其同事使用静息态(Biswal等,1995年)功能性磁共振成像(fMRI)来检查这些任务停用脑区之间的功能连通性,进行了默认模式假设的首次网络分析(Greicius等,2003年)。正是这项2003年的研究首次引入了“默认模式网络”一词,随后的工作中经常被简称为“默认网络”(Buckner等,2008年)。即使是对这个常被研究的大尺度脑网络的众多地形描述的粗略一瞥也揭示了,尽管我们在功能神经影像数据中“看到它时就知道它是什么”的直觉很强,但关于构成网络的关键节点、相关脑区、区域互动估计以及其他定量描述符的精确定义往往缺失于发表的报告中。更复杂的是,将默认网络划分为子网络(Andrews-Hanna等,2010年;Damoiseaux等,2008年;Uddin等,2009年)的做法在一定程度上普遍存在,这凸显了关于网络规模、分辨率和层次结构的问题——这是我们稍后在讨论中将回归的话题。这些子网络(包括一些但不是所有默认网络的节点)在空间范围上部分重叠,尽管精确的分离和空间重叠的范围取决于使用的分析方法。例如,高维度的空间ICA(sICA)可以用来将默认网络分解为前部和后部子系统(Kiviniemi等,2009年)。相比之下,区域间静息态相关性的层次聚类将默认网络的内侧颞叶和背侧MPFC子系统区分开(Andrews-Hanna等,2010年)。是否应将分割较大网络的结果视为子网络或本身就是合适的网络,这一点说明了制定标准化网络定义的复杂性。

在过去25年中,如何在神经影像数据中定义和描述大尺度脑网络的适当方法一直在讨论和争论中(Friston, 1994)。最近,提出了一个基于解剖术语的网络分类草案,划分了六个典型网络,标记为“枕叶”、“中央周围”、“背侧额顶叶”、“侧面额顶叶”、“中扣带-岛叶”和“内侧额顶叶”(Uddin等,2019)。这种专注于解剖学的做法旨在摆脱通常分配给特定网络的功能性名称(例如,默认、执行控制、突显),这些名称可能只在某些心理学上下文中适用,暗示了不必要的强烈结构-功能对应关系,并且通常缺乏解剖学精确性。该提案承认,草案网络分类提供了一个不完整的描述,应通过一个专门的工作组在未来的迭代中进行完善。为此,人脑绘图组织(OHBM)最佳实践委员会成立了和谐网络分类工作组(WHATNET),由当前作者组成。当前手稿代表了这项进行中的工作,提供了更新和进一步的考虑,以建立共识网络术语。

与这个话题相关的一个考虑是,我们是否认为某一特定的神经影像学模态(例如,静息态fMRI、任务基础fMRI、扩散MRI(dMRI)、脑电图(EEG))是从中寻找给定网络分类提案的经验支持最相关的。经过数月的讨论,WHATNET委员会决定,如果可能的话,一个真正普遍的分类应该包含来自多种神经影像学模态的所有相关发现,适当时突出最大多模态融合点。尽管如此,由于当前人类连接组学文献的绝大多数集中在来自fMRI数据派生的脑网络上,因此这种成像模态的发现可能会主导讨论,而结构和电生理神经影像学模态在此时被视为补充方法(见多模态信息贡献部分)。随着神经影像技术的未来进步及其在网络神经科学研究中的采用,这种平衡可能会发生变化。在当前的工作中,我们遵循了最初的数据分析和共享最佳实践委员会(COBIDAS)努力所设定的先例,首先关注fMRI报告指南(Nichols等,2017),后来扩展到包括EEG和脑磁图(MEG)(Pernet等,2020)。我们主要在fMRI领域讨论网络神经科学研究的考虑,并提出初步的结果报告指南。我们期望这些最佳实践将在未来的迭代中更新并扩展到其他成像模态。

OHBM调查结果及其含义摘要 2021年,WHATNET对OHBM社区进行了一项在线调查,以探索大尺度脑网络命名惯例的当前趋势。这项调查的目标有两个:(1)确定神经科学社区用来描述和表征大尺度脑网络的术语;(2)确定在识别网络拓扑结构方面已经存在的共识程度。WHATNET的成员提供了一系列图像,展示了从他们自己的研究或其他来源派生的大尺度脑网络用于调查。调查参与者提供了关于他们的学术背景的信息,包括培训和神经影像学方法经验。在调查中,随机展示了93幅脑网络图像和7个“诱饵”网络集合,展示了大脑体积(volume)和皮层表面的网络图像。参与者被要求对提示“请命名这个网络”给出开放式回应。

共有956名个体参与了调查。其中,611人回答了一些问题,只有77人完成了所有问题。在611名部分回应者中,46%是OHBM成员,1%是本科生,29%是研究生,27%是博士后,36%是教员,7%是其他。大多数(65%)列出认知神经科学作为他们的培训领域,其次是33%列出心理学,32%列出网络神经科学/连接组学,16%列出临床,12%列出工程学,10%列出数学/统计学。平均而言,受访者报告在脑成像领域工作了9年,尽管回应的分布范围很广,从5%的人说他们只工作了大约1年,到12%的人说他们在该领域工作了超过20年。在使用的软件方面,大多数受访者报告使用FSL(50%),其次是SPM(45%),AFNI(18%)和其他(27%),回应不是互斥的。大多数受访者报告在他们的分析中有时使用ICA(35%),非常频繁地使用(16%)或总是使用(2%),尽管有相当一部分人报告很少使用(29%)或从不使用(18%)。同样,大多数受访者报告在他们的工作中非常频繁地(40%)或有时(33%)使用脑区域划分,一小部分人报告总是使用(11%),相对于很少(10%)或从不(6%)。大多数受访者报告使用任务fMRI和静息态功能连通性进行研究(43%),其次是仅基于静息态功能连通性(36%),以及仅基于任务(22%)。请注意,我们在这里关注使用静息态fMRI定义的大尺度网络,因为这是用于绘制和理解人类大脑大尺度网络的最广泛使用的实验范式。

参与者的回应经过手工编码,并由两位独立的编码员统一了语言(例如,“somatic”和“somato”被视为相同的回应)。数据最初以百分比一致性进行探索。在这里,我们将讨论限制在那些回应之间存在最多和最少一致性的图像上。

通过共识,在图像的上四分位数中识别出三个网络(图1)。最大一致性出现在被识别为“躯体网络”的图像上。在25幅参与者间百分比一致性最大的图像中,有13幅被识别为“躯体网络”。其余12幅平均分为“默认网络”和“视觉网络”。在这三个网络中,提供了功能性或认知性的命名,而不是神经解剖学网络名称(例如,“枕叶”)。

图1. 评估者之间一致性最高的调查回应

(A)按百分比一致性排名前25的回应的百分比。回应术语旁边的括号中的垂直数字对应于该特定图像的回应者总数。每个网络图像与单个条形图相关联。具有最大一致性的示例图像包括(B)“躯体网络”(96.97%,n = 99),(C)“视觉网络”(92.08%,n = 101),和(D)“默认网络”(92.93%,n = 99)。

相比之下,当我们查看百分比一致性最低的25幅图像时,结果的模式相当不同(图2)。所有的诱饵图像都包含在接收到50%或更低回应一致性的图像中。与高一致性的网络标签不同,较低四分位数的回应中使用了更多样化的术语。具体来说,8幅图像被标记为“突显网络”,6幅为“默认网络”,4幅为“额顶网络”,2幅为“语言网络”,1幅为“视觉网络”,1幅为“边缘系统网络”,1幅为“杏仁核网络”,1幅为“躯体网络”,以及1幅为“其他”。在这一子集的回应中,混合了认知/功能性术语(如‘突显性’和‘默认’)和神经解剖学术语(如‘额顶’和‘杏仁核’)。最后,值得注意的是,这个较低四分位数的回应数量相对较低(平均回应数 = 63.0,标准差 = 17.80),与前25名相比(平均回应数 = 93.36,标准差 = 14.55)。比较低的回应数量可能反映了参与者对于相关图像是否构成(典型的)网络,应该如何标记它们的犹豫或不确定。

图2. 评估者之间一致性最低的调查回应

(A)按百分比一致性排名最低的25个回应的百分比。回应术语旁边的括号中的垂直数字对应于该特定图像的回应者总数。每个网络图像与单个条形图相关联。具有最少一致性的示例图像。(B)示例图像13获得了“其他”的标签(16.67%,n = 66)。(C)示例图像12获得了“默认模式网络”的标签(20.63%,n = 63)。(D)示例图像88获得了“突显网络”的标签(22.45%,n = 49)。

谨慎地,这项初步调查的结果可以被解释为揭示了科学家们根据假定的认知功能来命名大尺度脑网络的偏好。它们还表明至少有三个典型网络存在一定程度的一致性。这些网络包括两个在躯体运动和枕叶皮层内空间连续的网络。第三个网络,即默认网络,是唯一可靠识别的空间分布网络。值得注意的是,这三个网络出现在最初基于解剖的分类提案中,该提案划分了“枕叶”、“中央周围”和“内侧额顶叶”网络(Uddin等,2019)。

对于所有其他空间分布的大尺度脑网络,包括“突显”和“额顶叶”网络,网络标签的共识要低得多。虽然在这些定性数据上进行推断性统计很困难,但从这些结果中还有更多内容可以探索。我们已经在开放科学框架内公开了调查数据。尽管如此,这项初步探索足以支持这样的说法:虽然科学家们在几个大尺度脑网络的标记和识别上存在一定程度的一致性,但存在大量的分歧,这引发了对结果解释一致性的担忧,以及更广泛地对领域内可重复性的担忧。对基本网络定义的不一致将使任何复制尝试变得复杂。通过更标准化的命名法,这些问题可以得到缓解。在接下来的部分,我们将详细讨论超越这些任意命名惯例的考虑,并为开发一个可以帮助领域朝着更大清晰度和共识方向发展的通用分类法提供思路,以更可靠地简洁地描述大脑区域集合。

构建大尺度脑网络通用分类法的挑战与考虑

调查结果表明,围绕大尺度脑网络的分类法存在共识的可能性。然而,在围绕命名法建立进一步共识方面,尤其是对于介于异模态和分布式默认网络一方与单模态、空间连续的躯体运动和枕叶网络另一方之间的空间分布网络,仍然存在许多挑战。WHATNET识别了五个相互关联的问题,这些问题在构建大尺度脑网络的通用分类法时需要仔细考虑。首先,必须考虑任何网络的空间尺度和分辨率,以及网络如何层次化组织。这需要完整描述网络是如何定义的(例如,使用全相关、偏相关或其他方法)。其次,个体之间的网络拓扑存在显著变异。这种差异在许多研究中包含的典型健康年轻成人群体中可以观察到,在生命跨度发展的背景下系统性变化,并且在临床人群中可能更复杂。第三,大脑动态、非平稳性和情境效应(如任务相关的重配置)对可观察的网络集合有深刻影响。第四,大尺度脑网络在皮层中已被可靠地空间界定,但这些拓扑图不包括常常在广泛使用的分区方案中被忽略的相应皮下结构而不完整。第五,大尺度脑网络的研究严重偏向于fMRI研究方法。虽然多模态信息在一定程度上支持fMRI观察,但通用网络分类法将从多模态信息的深入丰富中受益。这五个问题依次讨论,反映了必然通知任何网络分类法发展的持续研究倡议。

空间尺度、分辨率和层次结构

网络由其节点和边定义(Bullmore & Sporns, 2009)。理想情况下,节点应代表系统的基本功能单元,边代表节点之间的相互作用(Rubinov & Sporns, 2010)。大脑的基本功能单元已经争论了一个多世纪,提出了个体细胞、皮层柱、类Hebbian细胞集合和细胞建筑区域(Mountcastle, 1997; Nieuwenhuys, 2013; Varela et al., 2001; Yuste, 2015)。因此,原则上,节点可以跨越至少五个数量级的空间尺度来定义,从个体细胞(∼10^-5 mm)到功能相关神经元群体(∼10^-4 m到10^-2 m),再到宏观脑区和分布式功能系统(10^-2 m到10^-1 m)(Betzel & Bassett, 2017; Churchland & Sejnowski, 1988)。在缺乏定义大尺度脑网络节点的黄金标准方法的情况下,鉴于fMRI的有限空间分辨率,许多研究者依赖于启发式方法或如下所述的数据驱动方法。

网络的边同样可以用来表示节点之间在类似范围的空间尺度上的结构性和/或功能性互动。结构性的边可以代表突触、轴突、轴突束或白质通路。功能性的边可以代表个别神经元之间耦合的尖峰列或钙信号波动、协变的局部场电位,或从扩展细胞群体获取的生理记录的统计依赖性(Faber等,2019)。图论提供了一个简单而强大的框架,用于建模网络的节点和边(Bullmore & Sporns, 2009; Fornito等,2016; Rubinov & Sporns, 2010),但网络的各种属性也可以使用其他技术来理解,例如sICA(Beckmann等,2005; Calhoun等,2001)。

对给定神经系统进行映射的空间和时间分辨率必然会限制可以观察到的网络类型。例如,目前不可能在细胞分辨率下测量哺乳动物的整个神经系统,因此任何此类网络只能在神经组织的有限区域内映射,排除了研究具有更广泛解剖分布的系统的机会。相比之下,MRI等非侵入性方法提供了一种强大的工具,用于以毫米级的宏观空间分辨率和fMRI的秒级或亚秒级的时间分辨率检测整个大脑。在目前MRI可达到的空间和时间尺度上,观察到的大尺度脑网络可能代表了由潜在解剖连通性和先前区域间共激活塑造的更快速细胞动态的长期吸引子(Honey等,2010; Messé等,2014; Smith等,2009)。

宏观尺度神经影像学面临的一个特殊挑战是,目前不存在定义网络节点的黄金标准。这本质上是大脑分区的问题。在理想条件下,网络节点应对应于一个功能性大脑区域,这可以被定义为一个具有同质功能特异性、连通性、结构学和地形学的连续神经组织区块(Felleman & Van Essen, 1991; Van Essen & Glasser, 2018)。自从布罗德曼(Brodmann, 1909)首次将大脑分割成不同的细胞建筑区域以来,许多研究者试图识别功能专化区域和核团之间的边界,无论是在皮层还是非皮层区域(Gordon等,2016; Yeo等,2011),这经常导致冲突的分区方案。实际上,一些人质疑离散大脑区域的存在(Lashley & Clark, 1946; Salehi等,2020a),许多大脑的细胞、分子和功能特性似乎遵循空间连续的梯度(Huntenburg等,2018; Shafiei等,2020),尽管在多个独立模态中观察到了跨越新皮层区域边界的可重复、离散过渡的统计证据(Glasser等,2016)。在MRI文献中,缺乏细胞或分子探针导致不同的研究者采用各种方法和启发式规则来定义网络节点,包括随机分区(Craddock等,2012),基于结构或功能连通性模式的数据驱动聚类(Bellec等,2010),梯度检测算法(Wig等,2014),使用任务fMRI的激活焦点(S. Wang等,2020)或在神经影像学的结构、功能、连通性和地形学测量中共定位梯度定义的边界(Glasser等,2016)。这些方法在捕捉定义给定大脑区域的基本属性的程度上各不相同,这最终决定了扩展功能网络的组成。实际上,节点的具体定义方式将影响可以识别的网络。例如,常用的自动解剖标记(AAL; Rolls等,2020)和Desikan-Killiany脑回和脑沟图集(Desikan等,2006)将上额叶回视为一个单一区域,但这个脑回包含了几个细胞建筑学上和功能上不同的亚区域,没有更精细的分区就无法区分(Petrides等,2012)。

用于定义网络边的方法也将影响进一步分析所观察到的任何网络的组成。在结构网络中,边通常源自dMRI纤维追踪技术,这种技术产生代表轴突束的流线。这些束形成了支持大脑区域间在静息状态和任务执行期间通信的骨架。虽然大脑在亚秒级速率下跨功能状态转换,但这种结构骨架在该时间尺度上不会改变。因此,尽管预期结构和功能网络之间存在一些关系(例如,前者的中断导致后者的中断),但这两种方法测量的是大脑的不同特征。此外,各种分析选择对由dMRI纤维追踪测量的结构网络的边有影响(Bastiani等,2012; Baum等,2018; Drakesmith等,2015; Jung等,2021; Maier-Hein等,2017; Oldham等,2020; Parker等,2014; Sinke等,2018; Zhong等,2015)(见皮下结构的网络隶属部分),这些分析选择对dMRI相对于从尸检显微镜获得的基准真相的准确性的影响是一个活跃研究领域(Donahue等,2016; Hayashi等,2021;综述见Yendiki等,2022)。

在功能网络中,可以使用统计技术(例如,相关性或一致性)来定义双变量或多变量时间序列之间依赖性的量化。特定耦合测量的选择对网络结构有重大影响。乘积矩相关系数是fMRI文献中最广泛使用的。基于相关性的网络对间接的、多突触连接敏感,并倾向于强烈聚类(Zalesky等,2012)。使用偏相关性可以消除这些间接效应,但当应用于大型网络时,可能过于激进而消除重要的网络结构(Reid等,2019; Zalesky等,2012)。另一方面,网络中共同作用点(或共同效应)的存在可能导致偏相关性产生假阳性(Sanchez-Romero & Cole, 2021)。另一个复杂情况是,仅因为两个节点与另一个节点高度相关,并不一定意味着这两个节点彼此之间高度相关(Erhardt等,2011)。这些细微差别和节点及边定义方法的变化,加上用于处理和去噪fMRI数据的众多方法(Ciric等,2017; Parkes等,2018),可能产生不同的网络连通性估计。

网络组织的分析通常基于这样一个观点:网络可以根据一组可分离的“社区”(或“模块”)来理解。注意,尽管有时“社区”和“模块”这两个术语可以互换使用,但它们不尽相同(Stanley等,2019)。在大多数公式中,给定的节点属于且仅属于一个社区。虽然这个假设是一个合理的起点,但没有固有的理由认为生物网络应该以这种精确的方式组织(Palla等,2005)。作为类比,一个特定的基因可能参与许多代谢途径,因此更好地理解为属于多个社区。同样,大脑中的枢纽区域被认为是以依赖于上下文的方式与不同的大脑区域群动态关联(Cole等,2013; Pessoa, 2014)。

在过去的十年里,几个研究小组调查了大脑社区的重叠性质(Faskowitz等,2020; Jo等,2021; Najafi等,2016; Yeo等,2014)。除其他发现外,这项工作揭示了选定的大脑区域既在其社区内连接,也跨社区连接。这样,社区有些模糊的边界,但也清楚地表明特定节点可以在多个社区中扮演重要角色。更广泛地说,这项研究鼓励评估理解大尺度脑网络中的常见假设的讨论。硬划分是否是适当的数学语言,或者采用“隶属梯度”的概念,拥抱更连续、尽管复杂,但对网络架构的描述会有价值吗?实际上,即使在一个离散的大脑区域内,也有功能多样性的证据,可以识别出不同但重叠的功能组织梯度(Haak & Beckmann, 2020)。我们在最后一节中回到这些问题,提供了处理这些模糊性的建议。

目前,通过考虑fMRI数据功能性分区的一种流行方法:sICA(空间独立成分分析),可以说明这些问题。sICA是一种数据驱动的分解方法,可以应用于fMRI数据,将数据分解成一系列空间信号源的集合,例如,来自大脑网络的fMRI信号以及运动效应和伪影,这些混合在一起生成测量到的fMRI数据。sICA在fMRI中有许多应用,包括数据去噪、数据简化和研究功能连通性(Abou-Elseoud等,2010; Beckmann等,2005; Calhoun等,2001; Chong等,2017; Hu等,2020; Kiviniemi等,2009; Salimi-Khorshidi等,2014)。这里我们讨论sICA通常如何应用于大尺度脑网络识别服务中。

对于功能连通性分析,sICA通常应用于通过跨受试者时间上连接fMRI数据创建的群体fMRI数据。结果的群体sICA空间图代表了一种数据驱动的软功能分区,空间图代表数据的空间独立来源(神经和干扰信号),这些来源对所有参与者都是共同的。为了研究受试者间在网络间或网络内连通性的变异性,这种分区被投影回每个参与者的fMRI数据中,以计算用于功能连通性分析的受试者特定空间图和时间序列。在这个两步过程中,群体sICA可以用来定义离散的神经元素,并且可以调整到fMRI可观察的不同空间尺度,从高维分区的大脑到个体或双侧定位的大脑区域(∼毫米到几厘米),到由几个节点组成的模块或子网络(几厘米到∼10毫米),到广泛空间分布的大尺度网络(整个大脑∼10厘米)。例如,使用双重回归(Nickerson等,2017),投影步骤从每个受试者的数据中提取分区方案中每个图的时间序列,然后可用于计算受试者特定的空间图,这些空间图近似于群体sICA中每个参与者所代表的网络的独特配置。受试者特定的时间序列可用于网络建模,例如,评估网络间连通性,而空间图捕获个别网络连通性的受试者间变异性,可用于计算群体差异或与非成像变量的关系。对于使用网络时间序列进行的网络建模,上述提到的与边界选择相关的同样问题适用(例如,全相关性vs.偏相关性;Pervaiz等,2020; Smith等,2009)。

群体sICA分区的空间尺度由群体sICA模型顺序参数决定,或者由sICA估计的组分数量决定。对于fMRI数据的群体sICA,低模型顺序约20导致分区成大尺度脑网络(Beckmann等,2005; Kiviniemi等,2003; Smith等,2009),而较高模型顺序约30–70将大脑分区成子网络,最高模型顺序(100–300+)实现细分区到个别的单侧和双侧大脑区域以及在广泛的较高模型顺序范围内保持稳定的子网络(尽管在极高模型顺序下最终可能会分裂;Smith等,2009, 2013)。顺便说一句,必须小心平衡所需的空间尺度与可能感兴趣的特定子网络之间的平衡。大多数应用于群体级fMRI数据的sICA方法在sICA之前实施主成分分析(PCA)以进行数据简化。这一步骤识别解释fMRI数据中最多方差的正交感兴趣信号,从解释最多方差的信号开始,逐步降至解释小方差的信号。通过丢弃超过sICA模型顺序的成分,数据被简化。因此,经常发生的是,没有解释足够方差以通过PCA简化步骤的大脑网络被丢弃,并且不会出现在较低模型顺序的sICA空间图中。随着模型顺序的增加,我们不仅看到大脑网络分裂成子网络/区域,还看到之前未观察到的网络出现,这些网络在较低模型顺序下未被观察到(Abou-Elseoud等,2010; Hu等,2020)。这对于皮下和脑干网络尤其如此。例如,在Abou-Elseoud等人(2010)的研究中,基底神经节网络直到模型顺序40才出现(他们的图2)。不应用PCA的技术,如独立向量分析(Lee等,2008),以及可以解释低方差网络的技术,如雪球ICA(Hu等,2020)和递归ICA(Iraji等,2022),可以避免这个问题。

为了展示空间尺度和模型顺序之间分区的联系,我们考虑由人类连接组项目(Van Essen等,2013)分发的开放访问基于sICA的群体级功能分区(Smith等,2013)。图3显示,在模型顺序=15的分区中(来自HCP_PTN820),有两个网络包含与默认网络一致的区域。那么问题是:哪一个最能表征网络,或者两者都代表默认网络的分裂子网络?先前的工作已经从静息态fMRI中识别出默认网络的子网络(背内侧前额叶子系统/前默认网络;内侧颞叶子系统/后默认网络),并从任务fMRI中得到可分离认知过程的汇聚证据(Andrews-Hanna等,2014)。然而,在没有通用分类法的情况下,默认子网络标签可能会被不同的研究者以不同方式解释。sICA中的模型顺序可能会进一步复杂化这个问题,较高顺序模型进一步分裂子系统,可能导致特殊的标签和将新发现整合到现有科学文献中的挑战。

图3. 默认网络层次结构

在模型顺序=15的群体sICA中识别出默认网络(默认“模式”网络,DMN)的两个子系统:一个前部(背内侧前额叶)子系统和一个内侧颞叶子系统。层次聚类显示它们在树的第二层聚集在一起。尽管这两个系统相关,但它们也与其他网络强烈连接,例如,前默认网络与下额盖系统(#12;也称为突显网络)连接;内侧颞叶默认子系统与左侧额顶叶控制网络(#5;也称为中央执行网络)连接。尽管两个组分很可能是扩展默认网络的一部分,但对于最能代表默认网络的“上级”系统并没有明确的定义。成分2可能被认为是更典型的网络,作为后续分析的焦点,而成分10被丢弃。这个例子突出了需要一个网络分类法,该分类法在多个空间尺度上解决子网络的需求。

为了说明这些问题,我们再次使用了人类连接组项目提供的ICA分区。我们选择了前默认网络作为“根成分”,以跟踪其他模型顺序的分区。为了跨分区进行跟踪,我们将根成分的受试者级时间序列与其他模型顺序的25、50和100的受试者级时间序列连接在一起。然后我们使用FSLNets实施层次聚类,使用Ward的最小方差方法对每个完整的相关矩阵进行操作。检查了与每个模型顺序的根成分紧密聚类的成分,以及在更细分区中出现的默认网络子网络,其中子网络被识别为与根成分的部分有空间重叠的那些。图4展示了这两个网络如何随着群体sICA模型顺序的增加而持续存在和/或分裂,从最低模型顺序的最粗分区到高模型顺序的最细分区。随着模型顺序增加到25,前部和内侧颞叶默认子网络保持稳定。然而,在模型顺序50时,前默认网络进一步分裂为背侧和腹侧前额叶子系统(Hiser & Koenigs, 2018),而内侧颞叶子系统被表示为单一默认子网络。在模型顺序100时,内侧颞叶子系统分裂为两个额外的成分,而前默认网络子系统的背侧和腹侧前额叶默认组分保持稳定。这些系统在最高模型顺序(200、300;未显示)保持稳定和/或进一步分裂。这种多尺度组织可能揭示了关于层次性大脑组织的重要信息。然而,这个例子也展示了方法变异(即模型顺序)和实验者选择如何相互作用以影响中尺度功能连通性结果,为节点定义、分区、网络和子网络识别以及网络标签和命名法的概念清晰度提出了真正的挑战。

图4. 默认网络的分裂

在模型顺序=15时,默认网络(DMN)被分裂成两个子网络:前部和内侧颞叶。这两个子网络在模型顺序=25时保持稳定,但前默认网络(aDMN)进一步分裂成两个子区域,一个背内侧前额叶成分和一个腹内侧前额叶成分,在模型顺序=100时保持稳定。内侧颞叶默认网络(mtlDMN)在模型顺序=100时分裂成两个成分,这主要通过内侧顶叶皮层的神经解剖学分离来表征,有一个楔前叶mtlDMN子网络和一个后扣带皮层mtlDMN子网络。在更高模型顺序(200-300,未显示)可以观察到进一步的分裂。根据模型顺序,几个成分可能合理地构成默认网络。这些子网络的标签应用在文献中不一致,没有指导性的分类法。

个体间变异

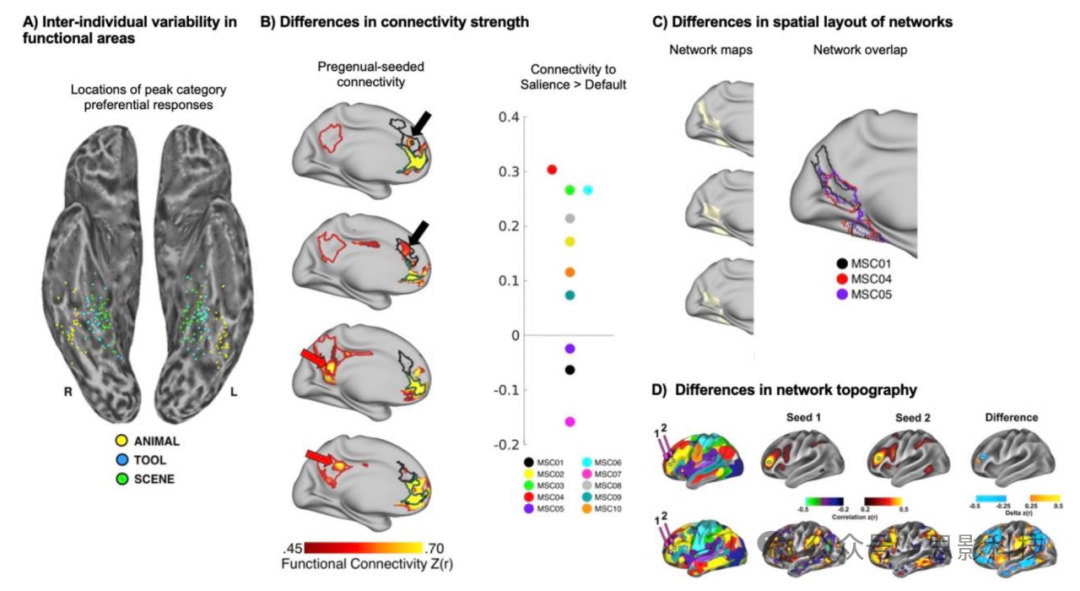

功能性神经解剖学在个体之间空间上的变异超出了将神经影像标准化到标准空间的预处理程序。这一点在过去20年里被从事任务基础功能定位以表征区域性大脑功能的认知神经科学家所认识(例如,Kanwisher等,1997年,颞下回面部区域)。例如,海马旁“地点”区域在个体之间沿着头尾轴的变异可达20毫米(图5A;Stevens等,2015)。就像大脑区域在个体之间的位置变化一样,大尺度脑网络拓扑也是如此(Kong等,2019)。讨论大尺度脑网络分类法需要理解这些系统在个体之间的变异。它还需要清楚地评估这种变异对我们识别个体间共同网络的能力产生的影响(Dworetsky等,2021)。

图5. 功能性神经解剖学和大尺度脑网络拓扑中个体间变异的形式。

(A) 任务响应性皮层区域,构成大尺度脑网络,在个体间的空间位置变化。

(B) 类似的网络组分在个体间存在,但在关联的幅度上有所不同。

(C) 大尺度脑网络在人与人之间在大小和位置上有所不同。

(D) 由于种子点放置的微小差异产生的全脑功能连通性,可以揭示人与人之间截然不同的网络拓扑(Laumann等,2015)。

个体差异至少以两种方式与分类学问题相互作用。首先,网络通常是基于证据首次识别的,即一组特定区域在个体间一致地相互连接。例如,如果在我们检查的每个人中,我们发现后扣带皮层、内侧前额叶皮层和角回之间的连接,我们就会增加我们将其视为一个“网络”实体并对其进行标记的信心(例如,“默认网络”)。关于个体差异的最新研究表明,默认网络与其他网络之间的边界可以在单个参与者内轻易识别(Braga等,2019; Braga & Buckner, 2017; DiNicola等,2020; Gordon等,2020)。

其次,在面对个体间差异时,我们需要一种方法来确定个体间的对应关系,以便在实践中实施分类法。fMRI功能连通性研究表明,虽然大脑的某些区域在其网络拓扑上在个体间似乎大体相似,但其他区域显示出明显的个体差异(Kong等,2019; Laumann等,2015; Mueller等,2013; Seitzman等,2019)。这些研究发现,联合区域,特别是在侧面前额叶皮层和颞顶枕交界处附近,往往表现出皮层最可变的空间拓扑,而在感觉和运动区域看到的变异要小得多。鉴于这种变异,我们如何确定一个网络在不同个体或群体中是相同的实体?如果我们发现一个个体缺少网络A的特定组成部分,或者具有与网络A相似但略有偏移的空间拓扑,称之为网络A是否准确?在什么程度上,网络可以变化但仍代表相同的底层实体?我们应该在多大程度上期望某些网络只在某些个体中表达而不是其他个体中?

这些问题不仅仅是理论上的。例如,在完全半球切除术后,其中一个整个大脑半球被移除,剩下的单个半球可以展示在具有完整大脑结构的个体中通常观察到的网络属性(Ivanova等,2017; Kliemann等,2019)。由于出生前中风导致大面积皮层损失的个体可以展示出完整的行为功能,伴随着完全保留但远离中风区域的网络(Laumann等,2021)。即使是在几乎每个人中大致相似位置出现的研究良好的网络,在解剖学上也不完全对应(例如,默认网络,Braga & Buckner, 2017;或躯体运动网络,Gordon等,2017c)。最近对14个大尺度脑网络的个体间变异的定量检查发现,虽然网络展示出一个共同的核心,但个体间的一致性急剧下降,特别是对于包括前额叶和顶叶皮层的网络(Dworetsky等,2021)。由于功能性神经解剖学的个体差异,统一应用标准分区方案将导致敏感性和特异性降低(Fedorenko, 2021; Gilmore等,2021; Salvo等,2021; Smith等,2021)。

实施一个稳健的网络分类法需要一种方法来估计和比较个体间的网络,同时尊重个体间的差异。下面,我们讨论在考虑普遍的大尺度脑网络与个体间差异之间的关系时的关键因素:(1)捕获个体大脑网络的方法,(2)这些测量的验证及潜在错误的来源,(3)个体大脑网络的研究揭示了个体差异的常见形式,以及(4)大脑网络如何在不同的人群子集(基于年龄或疾病状态)中有所不同。

已经开发了许多方法来估计大脑网络组织中的个体变异。一类方法应用数据驱动技术(例如,聚类)到个体级别的大量数据(Braga & Buckner, 2017; Gordon等,2017c; Laumann等,2015)。然而,这种所谓的“精准功能映射”方法需要每个参与者提供大量的数据,尽管使用多回波fMRI数据采集可能需要较少的数据(Lynch等,2020a)。此外,每个参与者分别进行分析,因此不强制执行参与者之间的网络对应关系,并且在某些情况下,事后网络分配可能是不确定的。

群体ICA(Du & Fan, 2013; Mejia等,2020)和独立向量分析是两种数据驱动方法,它们与群体级网络结果相一致,同时捕获子空间中个体特定的方差(Lee等,2008; Michael等,2014; Vij等,2018)。群体ICA与回重建(Erhardt等,2011)或双重回归(Nickerson等,2017)是流行的方法,它们将群体ICA空间图投影到个体级数据中,或者对群体ICA空间图进行多变量空间回归以针对个体级数据,分别识别与群体ICA网络相对应的个体特定网络。更近期,第二类方法通过将它们约束到空间上类似的群体级先验上来估计个体特定网络(Chong等,2017; Dworetsky等,2021; Gordon等,2017a; Harrison等,2015; Kong等,2019; D. Wang等,2015)。这类方法允许可靠地估计个体特定网络并保持参与者间的网络对应关系。然而,使用群体级先验可能限制网络在参与者间变化的灵活性。方法可以在从完全数据驱动到强烈先验驱动的整个频谱上变化。先验可以以多种方式界定,例如限制网络的大小、形状、节点数、拓扑或位置,这将对结果网络的表征有不同的影响。即使使用群体级先验,一些方法也可以适应参与者间的大偏差。最后,第三类方法在体素或顶点级别连续估计受试者间变异性(Mueller等,2013; Seitzman等,2019),不假设底层网络的数量或形式。然而,这种方法假设参与者间存在体素/顶点级对应关系,鉴于参与者间显著的个体差异,这是一个强假设。这三类方法都展示了一些弱点,现有技术都未能完全匹配个体间的大脑区域。在参与者间数据相对较少的情况下,一个合适的解决方案是采用将每个个体与详细的、区域级群体参考图谱匹配的技术(例如,Kong等,2021; Chong等,2017),但要注意这种方法永远不会识别参考图谱中缺失的个体特定区域(参见Dworetsky等,2023; Seitzman等,2019)。我们预期未来的工作将改进当前技术,旨在最小化这些识别的弱点。

个体间网络变异性的可靠性证据是什么?首先,这些网络在同一参与者的不同会话中高度可复制(Kong等,2019; Laumann等,2015; D. Wang等,2015)。其次,任务诱发的fMRI激活与个体参与者中特有的网络拓扑很好地对齐(Braga等,2020; Chong等,2017; DiNicola等,2020; Gordon等,2017a; Seitzman等,2019)。第三,个体特定网络拓扑是遗传的(Anderson等,2021)。最后,个体特定网络拓扑可以更好地预测个体参与者的行为特征(Bijsterbosch等,2019; Feilong等,2021; Kong等,2019; Sassenberg等,2023; Seitzman等,2019; Feilong等,2021)。

然而,在测量个体差异时需要谨慎。除了反映大尺度脑网络的变异外,功能连通性的变异也可能由非神经源诱发,例如运动(Power等,2012, 2014, 2020; Satterthwaite等,2012; Van Dijk等,2012)、呼吸(Birn等,2008; Chang & Glover, 2009)、采样变异性(Laumann等,2015, 2017)以及由于采集参数、头部形状或头部位置导致的信号损失。例如,尽管功能网络被描述为从儿童期到青年期从更局部到更分布式的模式转变,但这种变异很可能部分由头部运动引起,头部运动会引入距离依赖的伪影(Nielsen等,2019; Power等,2012; Satterthwaite等,2012)。呼吸与全局BOLD信号变化相关联,这引入了许多源于fMRI功能连通性估计的伪影之一(Lynch等,2020b; Power等,2017, 2020)。此外,fMRI BOLD信号相当嘈杂且自相关;需要大量数据来抵消这种采样变异性,并在个体受试者水平上达到高可靠性(Elliott等,2019; Laumann等,2015, 2017; Noble等,2017)。这些因素随着BOLD信号和MRI测量方法的基本属性在大脑区域间有所不同。许多流行的fMRI序列在组织边界附近导致大量信号损失和失真,并且离接收线圈越远信号越弱,导致在某些大脑区域准确测量功能网络变得困难,特别影响眶额皮层、腹侧颞叶和皮下区域(Noble等,2017)。如果这些非神经源的变异没有得到充分解决,解释功能网络的变异时就需要谨慎。越来越多的论文评估了不同的采集、预处理和去噪范式解决这些伪影的能力(Burgess等,2016; Ciric等,2017; Glasser等,2018; Kundu等,2017; Lynch等,2020a; Power等,2018, 2020; Salimi-Khorshidi等,2014)。

当这些混杂因素最小化时,就会明显地发现大脑网络中存在几种不同形式的个体间变异(图5)。最常研究的个体间变异形式是网络大脑区域间连通性强度的变异(图5B)。连通性强度的个体差异通常被视为感兴趣的结果指标,与外部状态或特征相关联(Marek等,2020; Stevens & Spreng, 2014)。然而,当使用连通性强度来定义网络时,正如此处讨论的,网络间连通性强度的大个体间变异性可能会引入关于网络成员身份的模糊性(Bijsterbosch等,2020; Gordon & Nelson, 2021)。

个体间变异的第二种形式是网络节点的空间位置和范围的变异(图5C)(Bijsterbosch等,2019; Braga等,2020; Braga & Buckner, 2017; Chong等,2017; Dworetsky等,2023; Gordon等,2017a, 2017b, 2017c; Greene等,2020; Harrison等,2015; Kong等,2019, 2021; Kraus等,2021; Laumann等,2015; Marek等,2018; Seitzman等,2019; D. Wang等,2015; Xue等,2021)。这种变异可以采取区域扩张、收缩或位移的形式,导致网络边界的确切位置在个体间的变化(Dworetsky等,2023; Gordon等,2017b)。更极端的个体空间变异可以将节点重新定位到初始化分区边界之外,与其他样本参与者没有空间重叠(Chong等,2017; Gordon & Nelson, 2021)。总的来说,空间变异似乎比连通性强度的变异更多地贡献于大脑网络中的个体差异(Bijsterbosch等,2019)。使用标准分区方案时不尊重这种方差源,导致网络估计较差。当考虑与用于创建分区方案的人群偏离的个体群体时,这可能引入系统性偏差。

最后,节点可以在个体间展示拓扑变异(图5D)。代表网络节点的单个皮层区域在某些个体中可以被分裂成多个不连续的区域,同时仍然清楚地展示出统一区域的相同属性(Glasser等,2016)。个体特定的大脑网络还表现出异位侵入,其中大脑网络内的一个点状区域与不同网络有强烈的、特异性的连通性(Dworetsky等,2023; Gordon & Nelson, 2021; Laumann等,2015; Seitzman等,2019)。所有个体在其大尺度脑网络中都表现出某种形式的拓扑变异(Dworetsky等,2023)。然而,尚不清楚这些区域空间连续性的违反是否反映了在不同层次尺度上对区域的差异性采样。

在构建或应用大尺度脑网络的分类法时,考虑这些变异形式是重要的,并强调了采用个体级网络定义的价值。在给定个体中,功能连通性强度的变异可能导致一个典型网络节点“脱离”网络或被纳入不同的网络。网络的空间变异可能造成网络节点缺失或断开的假象,实际上是由标准化分区方案错误定位的。拓扑变异可能创造出通常不在大多数个体中出现的额外网络节点的表象。任何分类法都必须反映一般人群中的中心趋势网络特征,但也要足够灵活,以适应在个体间发现的连接性、空间和拓扑变异。

Dworetsky及其同事(Dworetsky等,2021)最近的一种方法将个体级数据纳入我们对群体级网络的理解。作者为几个大型数据集中的每个年轻成年参与者创建了14个常见大尺度脑网络的个体级网络图。然后,他们使用这些个体级地图创建了一个大脑网络的概率图谱(公开可用于:https://github.com/GrattonLab/Dworetsky_etal_ConsensusNetworks)。这些信息可以用来评估不同皮层位置通常发现的网络关联范围。这些信息可以通过允许研究者将他们的分析限制在个体间高共识的位置,或识别与可变网络位置相关的网络范围,来改进未来的群体和个体分析。

除了在典型的年轻健康成人样本中看到的大尺度脑网络拓扑的个体间变异性外,还存在人类生命周期和临床人群中的变异性。发展差异通常在网络内和网络间连通性中观察到。例如,发展性大脑成熟涉及从年幼儿童中更为分散的连通性模式到年轻成年人中更为聚集的系统的逐渐变化(Gu等,2015)。这种模式在老年期似乎逆转,我们观察到老年人连通性的去分化,网络内连通性降低,网络间连通性增加(Damoiseaux, 2017; Setton等,2023; Wig, 2017)。其他例子包括被描述为断联综合征的临床障碍,如阿尔茨海默病(Delbeuck等,2003)和精神分裂症(Bullmore等,1997),它们都显示出异常的默认网络功能连通性(Damoiseaux等,2012; Whitfield-Gabrieli等,2009)。在这种情况下,一个重要的考虑因素是这种年龄和/或疾病相关的连通性差异是否根本影响大脑网络组织。如果确实如此,未来研究应如何考虑生命周期或临床群体中大尺度脑网络组织的潜在差异(参见Zhang等,2021的综述)?

当前文献显示,即使在某些情况下功能连通性强度可能减弱,大多数典型脑网络也可以在不同年龄组和临床人群中检测到(Damoiseaux等,2008; Greicius等,2004; Uddin等,2008a)。此外,大尺度脑网络的整体空间组织在有或没有精神障碍的个体中似乎相当稳定,群体差异相对微妙(Spronk等,2021)。像在典型年轻成年人中的观察(Dworetsky等,2021),儿童和老年人的变异性可以在大尺度脑网络的边界附近看到,而核心网络区域保持相对稳定(Cui等,2020; Han等,2018)。大多数比较群体的研究使用现有的预定义脑系统分区来检查功能连通性强度的差异,这些分区通常来自健康年轻成年人样本(Yeo等,2011)。为了确保跨群体比较相同的脑系统,研究人员可能考虑将功能连通性评估限制在核心网络区域,如Dworetsky等人(2021)所提出的。

最近的工作将这些发现扩展到了儿童和青少年的网络概率图谱中,这些儿童和青少年来自青少年大脑认知发展研究(Hermosillo等,2022)。然而,当仅关注核心系统节点的信号时,可能会丢失潜在的有趣信息,因为典型年轻个体间的变异主要是由于空间拓扑的差异而不是功能连通性强度的差异(Bijsterbosch等,2018)。另外,上述讨论的个性化分区方法(包括完全数据驱动或结合群体先验)也可以应用于年轻成年人以外的群体。这种方法已成功应用于在尊重个体间大尺度脑网络拓扑变异性的同时检查大脑功能架构的年龄差异(Kantarovich等,2022; Setton等,2023)。然而,未来的工作应考虑,是否应将方差基准化为健康年轻成年人大脑的规范模式,或更灵活地应用于表征大尺度脑网络功能组织中的系统性方差模式。

时间变化特性:动态性、非平稳性和网络组织的情境效应

正如大尺度脑网络在个体间的组成和拓扑可以变化一样,它们在个体内随时间也会变化。因此,考虑fMRI BOLD信号作为一个在多个时间分辨率层面上变化的动态信号是重要的。fMRI扫描的情境特征,如一天中的时间(Orban等,2020)、近期经历和学习,都可以调节网络属性及其与认知和情感的关系(Stevens & Spreng, 2014)。此外,BOLD信号在单次扫描内是动态的。在接下来的部分中,我们讨论在假设节点本身在个体内相对稳定的前提下(至少在较短的时间尺度上,如秒、分钟),相关性大小如何随时间波动,导致整个大脑连接组织的时间变化动态。关于这一假设的有效性的问题仍未解决。

虽然时间变化的功能连通性分析可能容易受到假阳性发现的影响,但通过仔细处理运动和其他伪影,以及实施适当的统计方法,使用动态方法可以获得重要的见解(Lurie等,2020)。我们在这里要解决的问题是,在定义大尺度脑网络时是否应考虑这些动态。我们讨论了网络组成的变化,既包括对变化的认知需求的响应(例如,在执行不同的认知任务时),也包括在特定认知情境内(例如,在静息状态扫描期间)的瞬间到瞬间的水平上的变化。

动态功能连通性方法在静息态fMRI研究中迅速获得关注,自从最初观察到在扫描过程中,大脑区域可以改变它们的连通性模式以来(Chang & Glover, 2010)。几篇综述总结了当前在方法学途径上的进展,并描述了这一新兴领域中的突出问题(Calhoun等,2014; Hutchison等,2013; Lurie等,2020; Reid等,2019)。关于这些动态是最好被描述为瞬时现象,还是反映了连续过程的极端尾部,持续的辩论仍在进行中(Iraji等,2022)。

大尺度脑网络组织在休息和任务状态之间保持相对稳定(Cole等,2014; Gratton等,2018; Krienen等,2014)。数据驱动的加权方法(例如,时间ICA)将休息和任务激活视为同等重要,并在休息和任务状态期间发现大尺度脑网络(Glasser等,2018)。然而,观察到的差异被认为是有意义和系统性的(例如,由于唤醒水平的不同或特定的认知或情感情境的结果;Bolt等,2017; Cohen, 2018; Gonzalez-Castillo & Bandettini, 2018; Kinnison等,2012; McMenamin等,2014; Najafi等,2017)。许多关注网络重配置的文献描述了整体网络拓扑的变化,如模块化程度或跨网络整合度的变化,而没有探究在认知情境中内在网络的节点是否改变网络隶属(例如,Cocchi等,2014; Cohen & D’Esposito, 2016; Spadone等,2015; Sun等,2020)。然而,其他工作报告了在认知需求变化时发生的网络隶属变化(例如,Bassett等,2015; Braun等,2015; Hearne等,2017; Spreng等,2013)。最近,有报告称,在各种认知任务中,多达75%的节点的网络成员资格发生变化。此外,可以根据网络隶属变化模式成功预测特定的认知情境(Salehi等,2020b)。因此,任务情境是在表征大尺度脑网络拓扑时需要考虑的重要特征。例如,默认网络由子网络组成(Andrews-Hanna等,2010; Buckner & DiNicola, 2019; Dixon等,2017, 2018),在认知任务期间与休息相比,就社区成员资格而言更容易区分(Dixon等,2017; Fornito等,2012)。

需要特别注意在固有网络分配中的一组大脑区域是“灵活枢纽”(Cole等,2013)。这些是连接几个大尺度脑网络的节点(例如,连接枢纽),其连接随认知情境的不同而变化。这些区域被认为对于在复杂认知任务中跨特定任务需求进行整合至关重要(Bertolero等,2015; Cocuzza等,2020; Shine等,2016)。根据网络隶属的定义方式,这些节点在任务情境中增加了它们的网络间功能连通性(Gratton等,2016),甚至改变网络成员资格(Bassett等,2011)。鉴于网络隶属的这些情境变化,当考虑大脑网络的协调分类时,这些灵活枢纽应如何定义?在认知情境中对核心网络的网络成员资格进行概率性映射是区分在认知情境中稳定的网络节点和灵活改变网络成员资格的节点(如灵活枢纽)的一个有希望的方向;到目前为止,这种策略主要用于识别跨受试者的一致性(Dworetsky等,2021)。

即使在特定的认知情境中,整个大脑的连通性模式也在变化,影响瞬间认知(Betzel等,2016)。相对短暂的连通性模式如何聚合以生成静态的连接组织,从而是我们寻求表征的“典型”大尺度脑网络?已知在静态连接组中具有最少时间变化动态的连接是那些在静态连接组中具有最强相关性的连接(Zalesky等,2014)。对连接组状态的研究,定义为反复出现的、准离散的整个大脑连通性模式(例如,通过聚类或隐藏马尔可夫建模得出),与这一观察一致。具体来说,静态组织可以被视为在大多数功能连接组状态中某种程度上存在的“公约数”,而各个状态表达额外的状态特定空间特征(例如,Allen等,2014)。然而,更细致时间分辨率的fMRI研究进一步表明,在任何给定时刻,“典型”的大尺度脑网络的特定组合被共同激活,而其余网络集体不活跃(或被抑制)(Sporns等,2021)。因此,静态连接组织可能主要由短暂但高幅度的共激活驱动(Betzel等,2022; Esfahlani等,2020)。一些人将这些结果解释为表明,静态连接组中占主导地位的强内在网络连通性的典型网络可能更好地被视为反复出现的瞬时现象,而不是大脑的稳定属性(关于替代解释,参见Ladwig等,2022)。

尽管观察到许多种类的动态,但证据表明,大脑网络可能反映了连通性的最小“原子”;总的来说,瞬间到瞬间的共波动尊重对典型大尺度脑网络的成员资格。换句话说,大脑区域不是在随机的集合中共波动。相反,不同的大尺度脑网络的重新组合描述了从瞬间到瞬间的整个大脑空间连通性模式,同时将“原子”作为相对连续的特征保持,从而累积生成静态功能连接组织。

皮层下结构的网络隶属

研究间对皮层下区域的不同纳入导致了网络特征的差异,这是在发展分类法时需要考虑的一个重要因素。如果我们在不包括皮层下区域的情况下定义我们的标准化大尺度脑网络,那么这些网络将不适用于包含这些区域的研究,反之亦然。人类大尺度脑网络识别主要集中在描述大脑皮层中的网络(Power等,2011b; Smith等,2009; Yeo等,2011)。这一焦点的原因有几个,但最重要的是fMRI数据随着距离MR线圈的增加而显著降低信号,特别是在同时多切片(或多带)采集时(Srirangarajan等,2021)。结果是皮层下结构中的fMRI信号往往噪声大且幅度低。因此,与已知皮层网络的功能连通性低,网络检测方法难以标记皮层下体素。特定于fMRI,BOLD信号与神经活动的关系在皮层和皮层下区域之间有很大差异。例如,在小脑中(Vaishnavi等,2010),普肯野细胞产生的血流变化(Thomsen等,2004, 2009)比新皮层弱。虽然由于这些原因难以将皮层下区域与皮层网络联系起来,但最近的工作在这方面取得了相当大的进展,特别是在高场7T MRI上(Fritz等,2019; Li等,2021)。

这种由方法驱动的皮层偏见可能忽略了大脑大尺度网络架构的主要部分。解剖学追踪研究表明,主要的皮层下结构通过循环或环路回路对皮层施加关键影响。皮层和小脑通过皮层-脑桥-小脑通路相互通信,然后通过丘脑反馈到皮层(Ramnani,2006)。另外,皮层、纹状体和丘脑在皮层-纹状体-丘脑-皮层环路中相连(Alexander等,1986)。灵长类(包括非人类和人类)研究表明,这些投射虽然基于皮层起源以一般的地形方式组织,但包含来自多样化皮层区域的终端场之间的复杂接口,这允许跨功能领域的信息传递(Averbeck等,2014; Draganski等,2008; Haber,2010)。这表明,皮层网络也将作为皮层下结构的组织原则(反之亦然)。实际上,考虑到信号低的专门网络识别方法确实发现了纹状体(Choi等,2012; Di Martino等,2008; Gordon等,2022; Greene等,2014, 2020; Jarbo & Verstynen,2015)、小脑(Buckner等,2011; King等,2019; Marek等,2018; Xue等,2021)、丘脑(Greene等,2020)、海马体(Zheng等,2021)、杏仁体(Sylvester等,2020)和基底前脑(Markello等,2018; Yuan等,2019)中地形有序的网络。

在许多情况下,这种网络组织与非人灵长类动物中已知的解剖投射密切吻合。例如,皮层躯体运动网络在后腹壳核(Choi等,2012)、腹侧外侧丘脑(Greene等,2020)以及前后小脑叶中以地形保存的组织表示。视觉网络在纹状体或小脑中的表示很少,但在与外侧膝状体汇合的后外侧丘脑区域中存在(Greene等,2020)。

在其他情况下,与其他哺乳动物相比,在人类中戏剧性改变和扩展的皮层网络的皮层下表征提供了对其组织的新见解。虽然默认网络众所周知在多种前额叶、顶叶和颞叶皮层区域中有表征,但它也在海马体和杏仁体(Sylvester等,2020; Zheng等,2021)、腹侧纹状体(Choi等,2012; Gordon等,2020, 2022)、丘脑的内侧核团(Greene等,2020)、基底前脑(Markello等,2018; Yuan等,2019)以及小脑Crus I和II之间的边界(Buckner等,2011)中有表征(图6)。最近的工作已开始使用高分辨率功能成像来绘制默认网络的皮层下连通性(Li等,2021)。

图6 默认网络的皮层和皮层下元素。默认网络(红色)在侧面和内侧皮层(顶部)、基底神经节、丘脑和内侧颞叶(左下角)以及小脑(右下角)的解剖位置。

没有考虑和纳入这些皮层下元素,网络的准确分类是不完整的。例如,默认网络在处理奖励、记忆和情感方面有已知的作用(Andrews-Hanna等,2014)。如果没有包括腹侧纹状体、海马体和杏仁体等皮层下对应物的默认网络地形,这些功能就无法完全理解。此外,重要的是要注意,解剖学和fMRI研究不仅显示了基于皮层起源的皮层下投射的分离,而且还显示了大量的整合和重叠。因此,考虑这些方面对于基于解剖学更好地解释功能和行为至关重要。全面回顾皮层下结构与大尺度皮层网络的关联超出了本文的范围,而且还有大量工作需要完成以可靠地划定这些关联。因此,任何网络分类必须随着关于皮层-皮层下相互作用的新发现而不断发展。

多模态信息的贡献

大尺度脑网络历史上是由认知神经学(Mesulam, 1998)识别的,并通过比较神经解剖学纤维束追踪(Pandya & Yeterian, 1985)得到补充。在过去的20年中,fMRI在很大程度上取代了这项工作,静息态功能连通性已成为研究大尺度脑网络的主导方法。然而,电生理成像模态在功能网络研究中的使用越来越多。与此同时,结构网络已通过dMRI纤维追踪进行探测。一些研究比较了这些技术,目的是调查从fMRI和电生理学得到的功能网络之间的一致性,或这些功能网络在多大程度上可以由dMRI得到的结构连接来解释。正如我们在这个项目开始时承认的,未来的工作必须结合来自多种神经成像模态的发现,以丰富我们对大尺度脑网络分类法的理解。

在这里,我们讨论多模态融合的要点以及可以从fMRI之外的其他模态中获得补充证据的领域,以进一步实现标准化大尺度脑网络命名法的目标。具体来说,大尺度脑网络在结构和其他功能数据模态中的空间融合,与在fMRI中观察到的网络相一致,支持这样的观点:这些网络是大脑的一个基本且跨时间尺度的组织原则(fMRI特别适合测量)。如下所述,确实观察到了部分跨模态融合,从而反驳了大尺度脑网络独特于fMRI的另一种可能性,无论是由于非神经信号混杂还是限于有限的时间带宽。除了方法学限制,不同数据模态测量的大尺度脑网络在底层神经组织方面可能有所不同。未来的工作需要对系统性差异进行研究,以了解大尺度脑网络在连通性时间尺度(在fMRI中是慢波,在EEG/MEG中是快速)以及跨功能和结构连通性测量中的空间变化是否以及如何发生。基于下面讨论的系统性调查对于确定当前跨fMRI、神经生理学和结构文献使用的跨模态网络命名法是否有益至关重要。

fMRI的功能连通性已与皮层下电图(ECoG)/颅内脑电图(iEEG)比较,以验证大尺度脑网络空间拓扑的神经基础。在fMRI和颅内电生理学之间的空间融合已被稳健地观察到(Bright等,2020; He等,2008; Kucyi等,2018; Nir等,2008)。早期将fMRI与头皮记录的EEG/MEG的空间比较的一个主要目标是展示(源定位的)非侵入性电生理学研究大尺度脑网络的能力。特别是,类似于fMRI中已知的“典型”网络的大尺度脑网络已在头皮记录中观察到(Brookes等,2011; de Pasquale等,2010; 综述见Sadaghiani & Wirsich,2020)。随着大尺度脑网络的可靠性得到了广泛确认,该领域现在可以越来越多地关注这些不同神经成像模态提供的关于大尺度脑网络的互补但不同的神经生物学信息。

非侵入性头皮EEG/MEG足够有信息量,允许研究大尺度脑网络,然而,数学上不适定的源定位和残留源泄露使这些方法在空间上比fMRI不那么可靠和分辨率较低。另一方面,侵入性ECoG/iEEG提供了局部场电位/多单元活动数据上的连通性,但没有提供“全脑”数据(注意,通过在大量患者中汇总电极对可能克服这个问题;Betzel等,2019)。平衡这些空间弱点,电生理方法与fMRI相比的核心优势是它们允许在更细的时间尺度上研究网络,允许分析它们的时间变化动态(Veit等,2021)。

fMRI与电生理方法之间的全脑连接组的空间对应是显著的,但效应大小通常是中等的。无论数据模态(fMRI对头皮EEG,fMRI对ECoG,fMRI对MEG)和方法学及分析选择如何,这一观察都成立(Wirsich等,2021)。因此,电生理和血液动力学连接组可能反映部分不重叠的神经群体(Hari & Parkkonen,2015)。上述研究使用的是静息态fMRI数据。也探索了相对于静息态的任务诱发变化(Favaretto等,2021)。因此,一个开放的问题是功能数据模态之间的空间偏差是否是系统性的。我们预期在精确源位置上存在系统性差异。

一些研究已经调查了fMRI衍生的大尺度脑网络的结构基础(参见Suárez等,2020的综述)。早期工作从先前在猕猴中的示踪剂研究(Honey等,2007)或人类的dMRI纤维追踪(Deco等,2013; Goñi等,2014; Honey等,2009)中得出结构连接,并给定这些结构连接和神经活动的随机波动来模拟功能时间序列。将这些模拟的时间序列与静息态fMRI实证测量的时间序列进行比较,显示了功能连通性可能确实源于结构连接区域间的自发活动的证据。然而,结构网络和功能网络的边权重之间的直接相关性处于低到中等范围(Goñi等,2014; Hagmann等,2008; Honey等,2009)。虽然结构连接可以用来预测功能连通性(Goñi等,2014; Honey等,2009; Rosenthal等,2018; Sarwar等,2021),但反之则不一定成立(Honey等,2009;但参见Wirsich等,2017)。这被归因于即使两个区域之间没有直接的结构连接,如果它们通过第三个区域间接连接,也可以在功能上耦合。一些研究表明,间接结构连接可以预测功能连通性,尽管它们的预测能力略低于直接结构连接(Goñi等,2014; Honey等,2009; Rosenthal等,2018)。结构和功能的对应关系在单模态、初级感觉和运动区域最大,但在跨模态皮层中,特别是在默认网络和突显网络区域中,有所分歧(Vázquez-Rodríguez等,2019)。结构和功能连通性之间的复杂关系在诸如分脑患者的案例研究中得到了突出,这些患者的大脑联合已被断开(Uddin, 2013)。在没有直接的大脑半球间结构连接的情况下,这些患者仍然可以展示跨半球的强功能连通性,这很可能是通过间接的皮层下途径介导的(Nomi等,2019; Uddin等,2008b)。

鉴于dMRI纤维追踪的众多方法,值得考虑从dMRI获得的结构连通性测量中影响算法选择如何可能影响这些发现。全脑结构网络分析通常使用确定性纤维追踪。将dMRI纤维追踪与解剖追踪进行比较的验证研究表明,当在相同的假阳性率下比较时,概率性纤维追踪方法比确定性纤维追踪方法具有更高的真阳性率(或等效地,更低的假阴性率)(Delettre等,2019; Girard等,2020; Grisot等,2021; Maffei等,2022)。然而,纤维追踪中通常使用的默认阈值倾向于保守。也就是说,它们对应于低假阳性、低真阳性的操作点(Grisot等,2021)。在那种情况下,概率性和确定性方法之间的性能差异很小。重要的是,纤维追踪方法检测每个区域的较大结构连接,但错过了较小的连接。这可能已经影响了任何先前的结构和功能脑网络比较,并值得进一步调查。

最后,结构和功能网络之间的关系可能在不同的功能状态(Fukushima等,2018; Liu等,2022)和发展过程中(Supekar等,2010; Uddin等,2011)有所不同。虽然功能连通性具有高度动态的特性(见部分时间变化特性:动态性、非平稳性和网络组织的情境效应),但大脑的结构重组速度并不相同。这意味着我们不能期望功能和结构连接组之间有完全的一致。因此,即使解决了所有方法学问题,fMRI和dMRI也将提供关于大尺度脑网络的互补信息。然而,如上所述,文献确实为两者之间的联系提供了证据,特别是对于(时间平均的)静息态fMRI网络,它们源于结构连接区域之间自发活动的相关性。关于标准化网络命名法目标的多模态神经成像发现的简要概述指出了许多开放问题,我们希望在未来的网络分类法发展指南迭代中看到这些问题得到解决。

结论

在本节中,我们回顾了五个直接影响制定大尺度脑网络通用分类法的重要问题。这些问题包括网络的空间尺度和层级组织、个体间变异、大脑动态、皮层下结构的考虑,以及多模态证据。重要的是要强调,这些领域中的每一个都代表了包括WHATNET成员在内的多个实验室的持续研究项目。鉴于达成共识所需的持续发现的多样性,以及鉴于现有证据的多种可能解决方案,编写本报告时尚未能就通用分类法达成一致。鉴于这些问题,我们不提供具体的大尺度脑网络命名法建议。然而,就报告指南和未来研究的方向达成了广泛一致,以便更有效地将当前和未来的发现整合在一起,朝着大尺度脑网络拓扑的更广泛共识前进。

朝向网络结果的最小报告指南

原始的COBIDAS报告包括了分享统计图和报告功能连通性结果的建议和检查清单(Nichols等,2017)。具体来说,指南建议对于ICA结果,研究人员应报告分析的成分总数,以及选择它们的理由。对于图分析,建议声明测试的零假设以及如何计算零假设下的统计分布。我们同意这些是要包含在手稿结果部分的重要信息。正如我们整篇讨论的,制定一个完整的报告指南清单,类似于原始COBIDAS报告中针对网络神经科学结果的清单,不是一项简单的任务。这里我们总结了WHATNET成员关于报告研究大尺度脑网络的研究结果的最佳实践的一些共识点(盒子1)。

| BOX1. 报告网络结果的建议。

|

在认知神经科学中,使用基于网络的方法从任务fMRI数据中识别大尺度脑网络的应用越来越广泛。研究人员经常从任务fMRI数据中计算功能连通性,以揭示大尺度脑网络如何响应实验操纵(Metzak等,2011)。然而,进行基于任务的fMRI研究的研究人员需要记住的一点是,两种认知条件之间的单变量广义线性模型(GLM)对比的结果不一定等同于一个网络,尽管当激活结果在空间上类似于文献中描述的其他大尺度脑网络时,使用网络命名法来描述激活结果可能很诱人。这个小组的一个建议是避免给网络赋予描述性的认知名称,特别是在描述特有的认知领域时(例如,奖励网络,疼痛网络)。通过这种方式,我们可以避免网络命名术语的扩散,并更容易地跨研究比较结果。例如,占据侧面额顶叶区域的大尺度脑网络被不同地称为中央执行或执行控制网络(Seeley等,2007),多需求系统(Duncan,2010),外在模式网络(Hugdahl等,2015),领域通用系统(Fedorenko等,2013),前额-顶叶控制网络(Dosenbach等,2008; Vincent等,2008),和认知控制网络(Niendam等,2012)。我们自己的调查显示,这些网络是独立评估者中一致性最低的网络。我们建议,将网络命名为单一假定的认知功能与理解大尺度脑网络在认知中的广泛作用的目标相悖,并阻碍了通用分类法的发展。

相反的建议将是评估任何新发现,无论是在任务fMRI还是静息态fMRI领域,都要与一个或多个常用的分区方案进行对比。这个建议也扩展到电生理数据中的大尺度连通性,尽管目前常用的分区方案是来自fMRI的。一些工具已经可以帮助用户自动地使用多个图集来标记新分析的结果(Fang等,2019; Salman等,2022)。给定一个先前发布的分区和一组功能图,可以确定一个新的功能图与预定义图集的重叠程度(Kong等,2022)(图7)。在这样做时,我们建议明确说明正在使用哪个参考图集,以及制作该图集的个体的人口统计特征是否与获得新数据的组的特征匹配。应该公开讨论潜在的变异性来源。在某些情况下,可以参考概率图集(Dworetsky等,2021)来注明可能预期的个体差异类型,并讨论这如何影响任何新报告中的网络指定。例如,鉴于前者比后者的潜在变异性更大,可能在应用“前额-顶叶网络”标签比“视觉网络”标签时更加谨慎。

图7 十个代表性的群体级功能脑网络图集。在这个示例中,Yeo的17网络图集作为参考图集,所有其他图集都被投影到相同的空间中,以计算与参考网络的重叠(来自Kong等,2022)。

在某些情况下,可以指定补充的解剖标签与基于功能图集的标签一起,以提供额外信息(Uddin等,2019)。这样,如果一项新研究报告了与某个大尺度脑网络研究感兴趣的学者相关的发现,结果将更容易被发现。研究人员应清楚报告使用了哪个图集或分区方案,并遵循原始COBIDAS指南关于报告发现的空间以及共享原始数据和地图的指南。

这个工作组的另一个指南涉及到大脑动态的讨论。在特定研究中定义或描述网络时,应考虑到大尺度脑网络在时间和认知上下文中经历功能相关的空间变化,因此可能不完全匹配来自静态静息态fMRI数据的标准网络分区。

未解决的问题和未来方向

我们旨在涵盖一系列与构建大尺度脑网络通用分类法问题相关的文献。然而,我们充分认识到,这篇手稿应被视为一个灵活的文档,随着新数据和理论框架的出现,不断进行修订。请注意,这里,我们提供了我们建议网络神经科学论文今后应报告的信息类型的建议。然而,与2019年的分类法提案(Uddin等,2019)不同,我们没有为未来研究中的大尺度脑网络提供具体的名称和标签的建议。严格的解剖标签方案不足以解释当前的方法学限制。解剖归一化程序未能捕捉到受试者间的解剖差异,这随后模糊了受试者间功能变异性的方面和脑动态的估计,这些仍然是该领域开放的研究领域。尽管如此,我们认为,一个严格的功能方案是不够的,鉴于到目前为止几乎每一个被识别的大尺度脑网络都支持多种认知功能的多样性。

正如之前提到的,该领域才刚开始解决如何最好地分类大尺度脑网络在发展、老化和临床人群中的问题。这一问题尤其棘手,因为网络一致性在人类发展中发生变化,早期发展中网络分化增加(Cui等,2020),而在晚年老年人中分离减少(Han等,2018;Setton等,2023)。这个问题已经在发展性神经影像学文献中通过使用特定于研究的模板进行归一化来解决(Sanchez等,2012)。可以想象一个类似的情况,其中特定于研究的分区可能适用于特定的研究问题,例如研究一个发展队列(Hermosillo等,2022)。

关于在临床人群中观察到的网络变异性,仍有几个开放的问题。例如,如果我们看到一个大尺度脑网络的一部分在临床群体中一致缺失,这是否告诉我们关于该网络“核心”组成部分的信息?在临床人群中观察到的差异是否指示了功能丧失、效率降低,或与恢复相关的代偿性重组过程,并不总是清楚的。第一步可能是使用个体级网络定义(例如,通过数据驱动的聚类、ICA或基于先验的技术)来识别每个群体中的脑网络,并创建特定于群体的概率图集(Dworetsky等,2023; Hermosillo等,2022)。然后,这些可以用来指导未来研究,了解不同人群中网络组织差异的重要性。

在当前工作中,我们尚未尝试考虑相关的跨物种比较。例如,越来越多的证据表明,可以在非人灵长类动物(Mantini等,2011)和啮齿类动物(Lu等,2012)中识别出与人类默认网络相似的网络。理解这些跨物种的一致性可能有助于通过允许研究网络拓扑在进化上的保守性,进一步界定人类大尺度脑网络的属性(Buckner & Krienen, 2013)。

WHATNET小组的一个子集目前正在开发一个工具,该工具将允许用户量化他们的发现与一个(或多个)常用的16个分区方案/图集(Kong等,2022)之间的空间重叠。通过将每个图集视为参考,并将其他图集投影到该参考图集空间来计算Dice系数,从而计算跨图集的网络重叠。这个工具目前正在开发中,将来会向公众发布,它将提供一种手段,用于将任何一组新结果与一个或几个广泛使用的脑图集进行映射,以便报告目的。我们建议,这种类型的图集参考报告应成为未来研究的常态。

最后,我们建议,认知神经科学领域可能通过采用对抗性合作的做法,快速向WHATNET的目标迈进,即坚持不同理论观点的研究人员合作测试相反的预测。我们对神经影像学社区的调查显示,当评估者命名涉及前额-顶叶和中扣带-岛叶皮层区域的网络时,一致性最低。有趣的是,我们目前正在开发的工具显示,Yeo2011图集中标记为“突显性/腹侧注意网络A”的网络与Gordon2017图集中标记为“扣带-盖网络”的网络在空间上有很大的重叠。一个建议是,为特定网络名称(如“突显性”(Seeley等,2007),“扣带-盖”(Dosenbach等,2008)和“腹侧注意”(Corbetta & Shulman,2002))命名的研究人员合作设计一系列实验,这些实验将涉及与这些大尺度脑网络相关的假定认知功能。此类合作努力可能有助于解决前进中的歧义和不一致。在意识研究领域,由于多年来存在多种理论视角,目前正在进行对抗性合作(Melloni等,2021)。我们设想,计划良好、预注册的认知神经科学调查,它们更紧密地将大尺度脑网络映射到认知过程,可能有助于减少网络名称的增长。

6万+

6万+

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?