近期行业论坛中,关于焊接工艺中出现的焊盘脱落和上锡不良问题引发热议,笔者结合多年工程经验,对这类问题进行系统性分析。

一、焊接失效的机理探究

1. 基材性能的隐形挑战

优质覆铜板的铜箔与基材结合力可达1.5N/mm²以上,但部分劣质板材在高温回流焊时(峰值温度260℃)会出现分层现象。曾有个案显示,某批次智能手表主板在过炉后出现5%的焊盘剥离,追溯发现是板材的玻璃化转变温度(Tg值)不达标所致。

2. 表面处理的微妙平衡

化学镍金(ENIG)处理不当会导致"黑盘效应",某无人机飞控板案例中,因镍层过度氧化导致焊点脆性断裂。而OSP(有机可焊性保护膜)工艺若存储超过6个月,其防护效果会显著下降,需要氮气柜保存。

3. 热应力的蝴蝶效应

返修台局部温度控制偏差是常见诱因。某工业控制器维修时,因烙铁头温度误设至420℃,造成BGA焊盘整体脱落。建议采用三温区返修站,将板面温升控制在3℃/s以内。

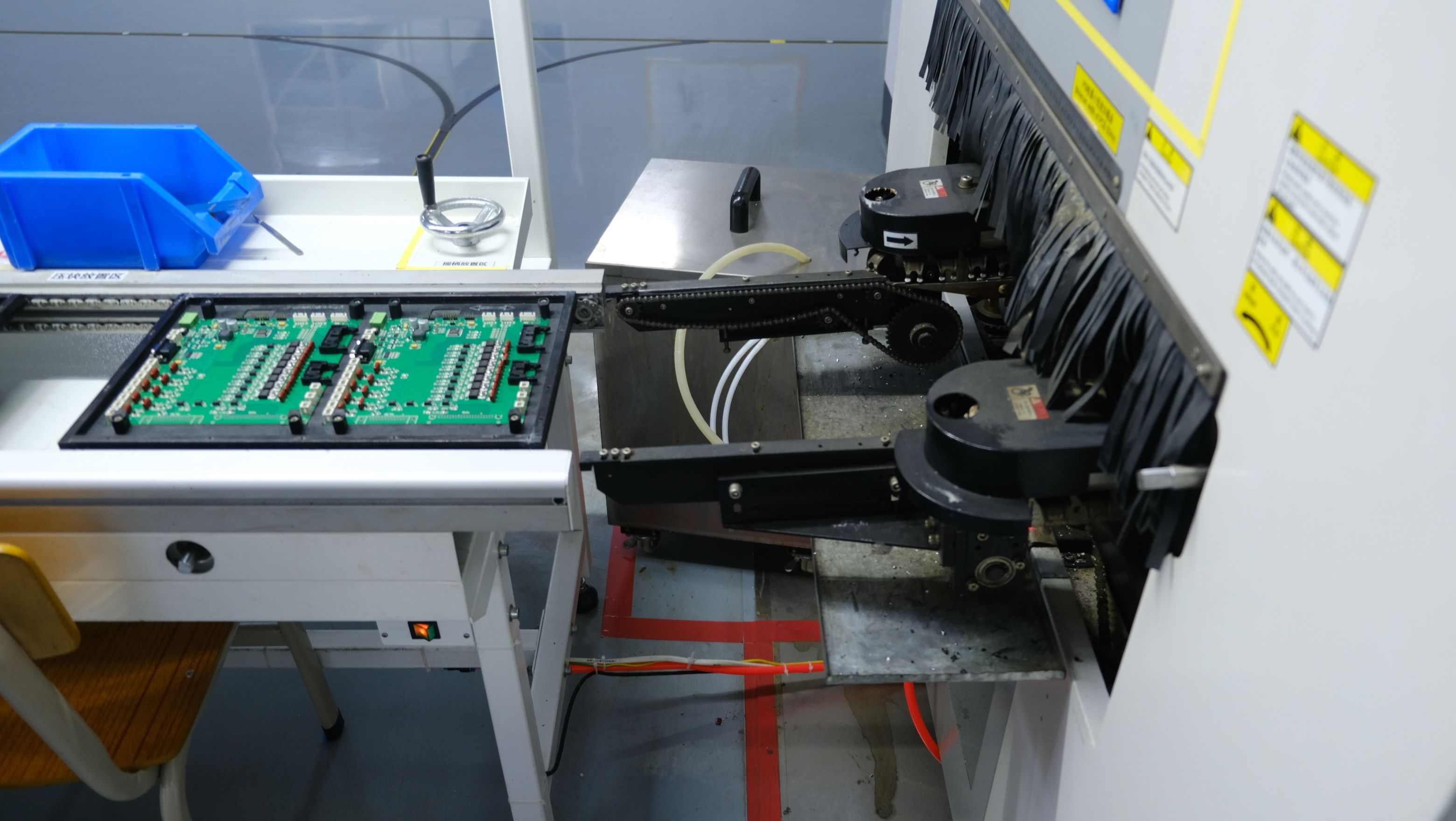

二、工艺优化的实践路径

1. 设计阶段的预防措施

- 采用泪滴焊盘设计增强机械强度

- 关键焊点预留0.3mm以上的禁布区

- 选择Tg值≥170℃的中高Tg板材

2. 过程控制的黄金法则

- 来料检验增加可焊性测试(如浸锡试验)

- SMT车间保持40%RH以下的温湿度

- 建立焊接参数追溯系统

值得关注的是,我们为工程师提供了可靠的验证平台。其采用的全流程质量管控体系,从材料选型到表面处理均执行IPC Class 2标准,特别在焊盘可焊性方面,通过三次SPC过程控制,将焊盘推拉力值稳定在1.2N/mm²以上,为设计验证提供有力支撑。

三、失效分析的诊断方法

当出现焊接异常时,建议采用"四步分析法":

1. 宏观检查:使用20倍放大镜观察焊点形貌

2. 切片分析:制作金相切片检测IMC层厚度(理想值2-4μm)

3. 成分检测:EDX能谱分析表面污染物

4. 热模拟:通过仿真软件重现温度曲线

PCB焊接质量是系统工程,需要设计、材料、工艺的协同优化。随着我们的厂商推出的工程支持服务,开发者可通过免费试样快速验证设计方案,这既降低了研发成本,也为提升产品可靠性提供了新的解决方案。在智能制造转型的当下,这种"先验证后量产"的模式正在重塑电子制造的创新流程。

173

173

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?