创新,企业持续竞争的主旋律。一直以来,有两大类创新模式被人们熟知,即技术推动创新(Technology Push)和市场拉动创新 (Market Pull)。

技术推动创新,指的是由于新技术的诞生,催生出某一创新产品或革新某一领域。我们今天生活中的许多东⻄,都离不开技术的创新。比如交流电的发明催生了灯泡、触摸屏的发明带来了今天的触控手机、VR所带来的全新购物体验等。很多时候,新技术的发明都将带来颠覆式创新,以摧枯拉朽之势代替原有行业的产品形态与商业模式。

市场拉动创新,则往往是来源于市场对某一新产品或新解决方案的需求。 这类创新并不以技术革新为焦点,而多是以客户的需求为指引。我们如今看到的几家手机品牌在摄像头上的白热化竞争,就是市场拉动的结果。比起新技术带来的颠覆式革命,市场拉动的创新则往往是改进型或者渐进式的。

技术于创新的重要性不言而喻,尤其是科技日新月异的今天。传统的燃油汽⻋正在受到自动驾驶的冲击,火箭运送快递也似乎近在咫尺。尽管这些技术的成熟与规模化尚需时间,但坐以待毙显然不是企业的应对之策。同时,消费经济以来,用户,就被推向了至高无上的地位。“以用户为中心” “听用户的话” 成为了企业耳熟能详的口号。但无论是单方面从技术推动,还是以市场即用户为中心拉动的创新,于企业而言,都面临一些窘境和难点。

(技术推动的创新和市场拉动的创新)

技术推动 - 技术策略制定与应用的窘境

1. 新技术层出不穷,企业该如何应对

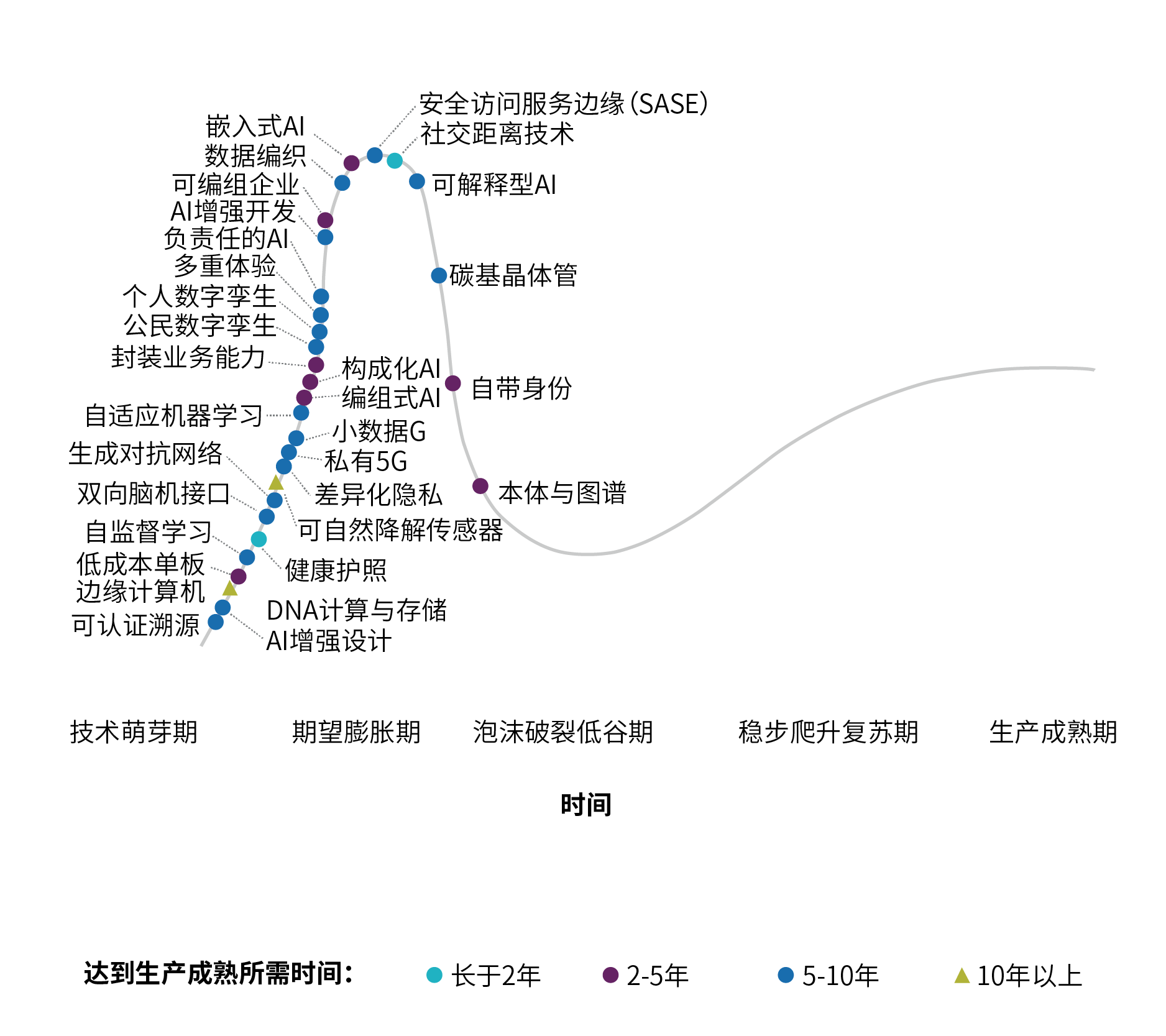

Gartner每年都会推出新兴技术成熟度曲线,发布那些未来五到十年内,可能会彻底颠覆社会和企业的技术。下图是Gartner 2020年发布的新兴技术。在这张图中,Gartner仅仅介绍了30多种重点技术,其背后还有1700多种技术未被罗列。面朝这片“技术海”,企业该如何选择?

(Gartner 2021年新兴技术成熟度曲线,经重新绘制)

除了对技术趋势的捕捉外,该成熟度曲线还描绘了另一个更为重要的信息,即技术的生命周期。 如图所示,大多数技术都将不可避免地经历过热期、低谷期然后达到最终成熟期的发展模式。因此,针对处于不同成熟度的技术,企业要采取不同的措施,避免踏入采用过早或放弃过快的投资陷阱。比如2012-2016年,VR、AR热潮爆发,技术正处于新技术建设和预期超出其能力的期望膨胀期,此时盲目信任该技术的海量资本涌入、创业热情高涨、巨头纷纷进场,反而忽视其适用性和技术性能。膨胀期过后,热潮退去,面对随之而来的低谷期,还有多少企业依然坚挺?

(技术成熟周期描述)

2. 技术有了,应用市场去哪找

技术的成功并不意味着商业的成功。一般而言,一项新的技术出来,产品的性能与规模化能力均不如现有成熟技术。诞生于新兴企业的新技术面临巨大的商业压力,如果不快速找到一个合适的应用市场,创造合理的商业模式,则这类新兴企业只能如昙花一现。而如果新技术研发于成熟企业内部,则容易受到本身成熟的商业模式和资源分配方式的限制。成熟企业的价值网络中,稳定客户的需求主导了企业的资源走向,对于更高商业利润的追逐使得新兴的技术无法在现有企业的价值网络中得以发展。因此,不论是在成熟企业还是在新兴企业,找到合适的技术应用场景,都成为迫在眉睫的难题。

市场拉动 - “以用户为中心” 的误区

1. 用户说要什么,和他购买什么是两回事

1985年曾发生著名的可口可乐换配方事件。可口可乐管理层曾希望更新配方,以新口味抓住年轻人。并为此聘请了超过2000名调查员询问全美主要城市的顾客。研究结果极为乐观,绝大多数受访者愿意接受可口可乐换新口味。然而“事与愿违”,“新可乐”上市后,销售一直没有起色,一个多月后,超过一半的顾客声称不喜欢“新可乐”,二个月以后,喜欢“新可乐”的顾客只剩30%。可口可乐公司最终停止了“新可乐”在美国市场的销售。

可乐的案例是一个老案例,但同样的事情几乎每天都在发生。我们常常看到企业在做用户需求驱动的创新时,让用户针对当前的产品,提出明确的改进建议,并将此视作产品开发直接的需求说明。但用户并不是一个深度自省的专家,无法剖析自己语言与行为的差异,很多时候表达出来的,可能并不是自己真实的诉求。所以听用户的话,如果只是望文生义,那么以用户为中心将只会是一个伪命题。

2. 用户无法描述他不知道的东⻄

大部分用户更加擅⻓针对一个现有产品提出自己的真实感受和反馈意⻅,而无法描述一个全新的产品。Henny Ford 的经典语录:“如果我去问客户想要什么,他们一定会告诉我他想要一匹更快的⻢’。Steven Jobs 也曾表示,“人们不知道想要什么,直到你把它摆在他们面前。” 如果说,我们希望对现有产品的某些特征进行改变或者性能的提升,直接询问用户或许行之有效。但如果我们想要创造一个全新的产品,给市场带来颠覆式的创新,仅仅听用户的话,恐怕无法获得充分的灵感。而客户对企业,尤其是创新型企业的期待,从来不是我描述什么,你制造什么。反之,他们希望企业能够引领需求,创造出那些还未曾⻅过的产品。

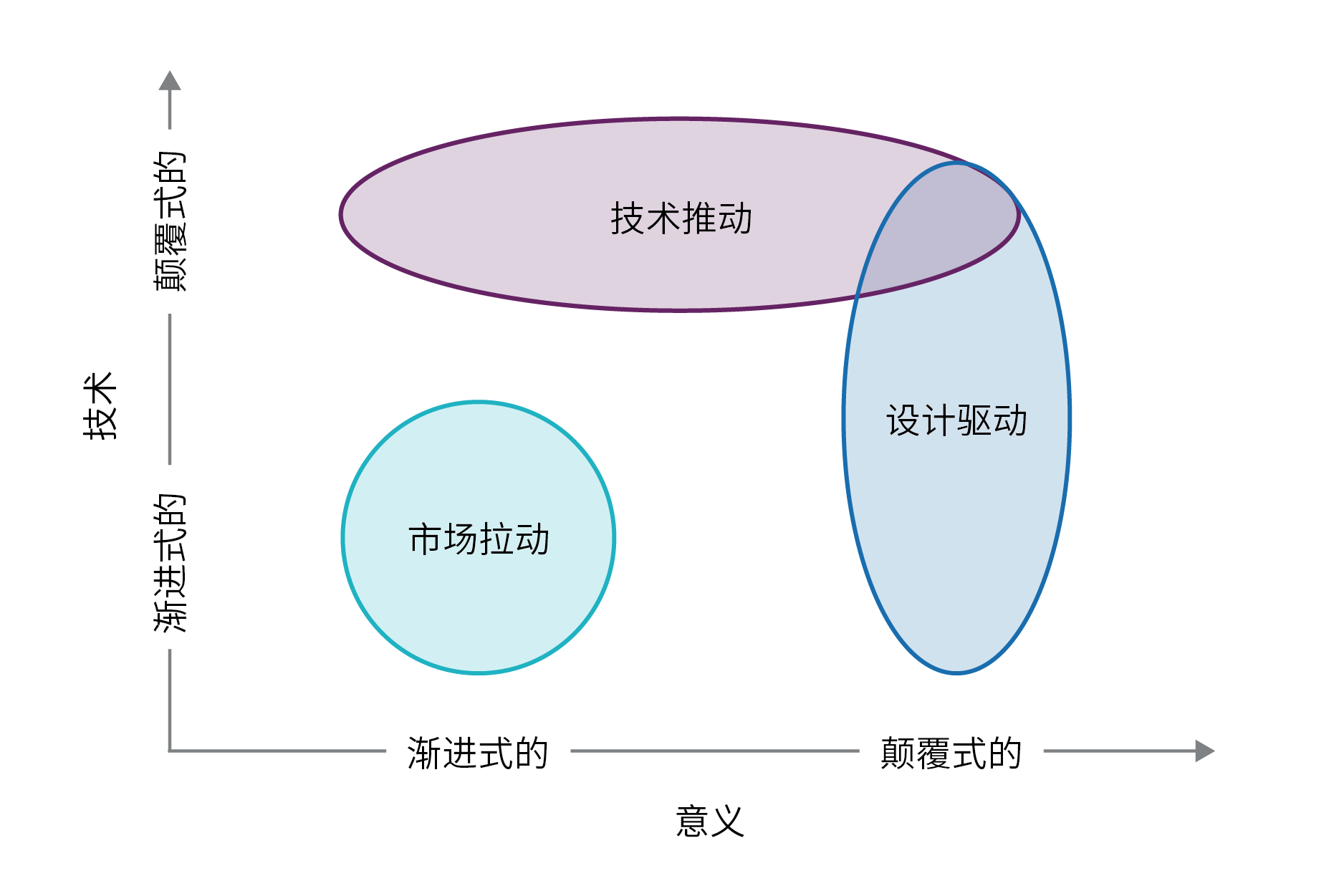

真正的用户需求根植于场景中

要找到真正的用户需求,我们需要对产品与用户的关系进行新的解读。用户购买产品,不是购买产品本身,而是购买产品的“意义”。这个意义可以帮助他们完成某个任务或者目标。如果用户购买一匹⻢,是为了帮助他从A到B,那么⻢和⻋在此时具备同质的意义。如果用户购买一匹⻢,是为了骑⻢消磨时光,那么⻢和其他同样承担消磨时光作用的产品,比如游戏机,具备同质意义。这就是福特发明汽⻋的秘密,是苹果不去市场问用户的秘密。他们在做的事情,是脱离现有产品形式本身,了解用户在产品身上所寻找的意义,从而了解他们的真实需求,并且创新产品概念来引领需求。创新管理权威专家Roberto Verganti通过观察总结这些企业的创新模式,提出了第三种创新,设计驱动的创新。一种通过深度挖掘用户价值,赋予产品以意义,设计出前瞻性产品, 引领潮流的创新方法。

(Roberto Verganti 第三种创新)

回到可口可乐的案例中,20年后,哈佛商业大学教授Clay Christensen在他的“Jobs-to- be-done”理论,表达了“新可乐”的错误所在:人们购买可口可乐,不是因为它的口味胜过百事可乐,而是因为它很美国。可乐,于消费者的意义在于让他们找到美国的记忆,所以从口味上的竞争,从一开始就走错了方向。我们在寻找用户需求的时候,不应该直接询问用户希望获得什么,而应该回到用户的场景中,了解用户所需要解决的问题,理解用户的目标,才能找到他的真正需求。

“Once you understand what jobs people are striving to do, it becomes easier to predict what products or services they will take up and which will fall flat.” — Stephen Wunker

技术对接场景,共驱创新

一方面,用户的需求根植于场景中,场景对产品提出需求,要求产品提供某些特性帮助用户完成目标。另一方面,技术可以帮助产品提供新的特性,革新产品的形式,提升产品性能。我们此时好像看到两个空间,一个问题空间(场景+需求),一个解决方案空间(技术),他们从两个不同的方向牵引产品的创新。那么我们在做产品概念创新的时候,就应该从这两方面同时入手,一方面从用户的场景和需求出发,找到产品需要提供的特性和意义。另一方面,从技术能够带来的可能性出发,革新产品的形态与方式。

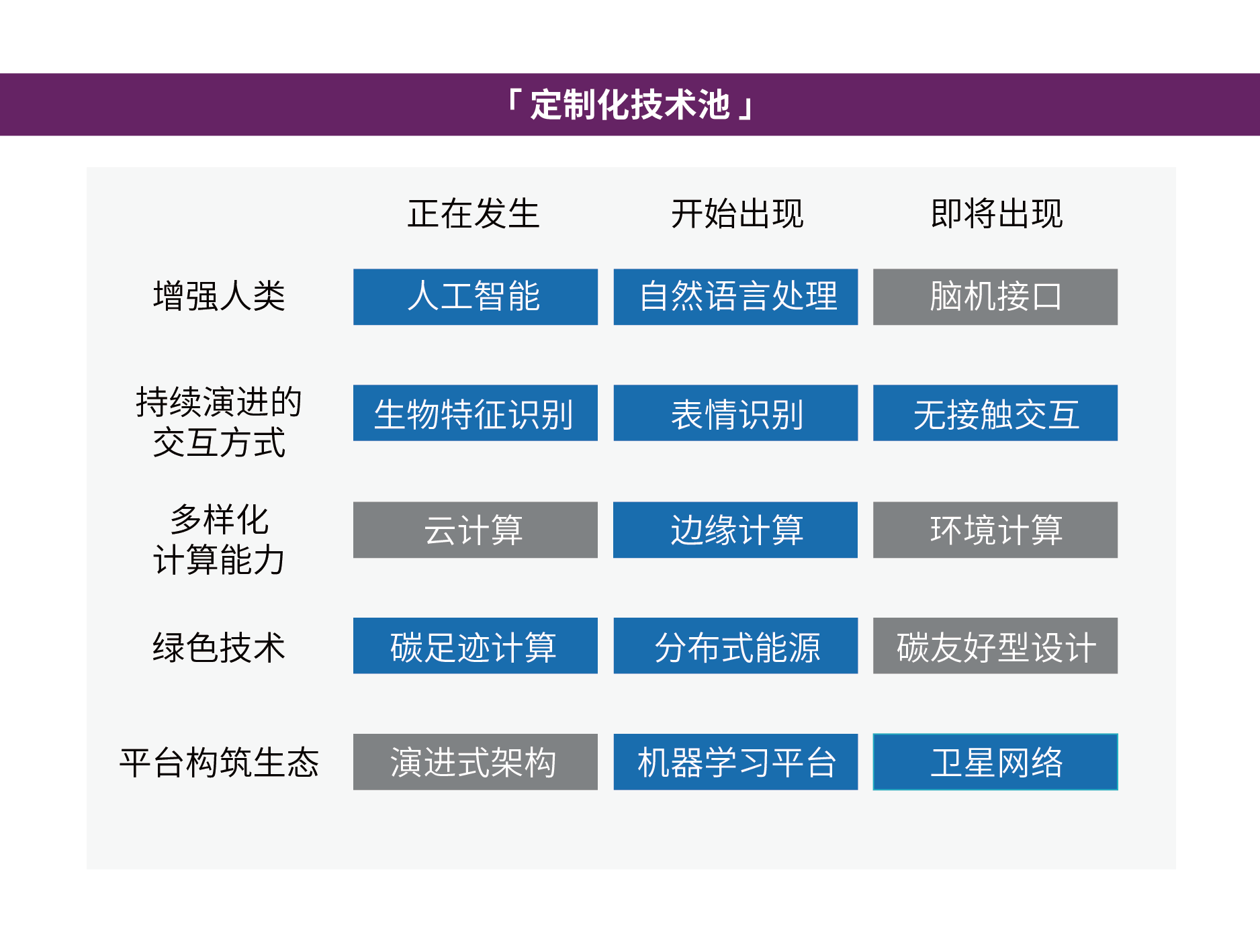

1. 制定企业定制化技术池

前面我们提及,企业在构建数字技术战略时,其实面临对“技术海”无从下手的窘境。在此我们建议,企业需要先从能力构建的⻆度,制定一个专属的定制化的技术池。从自身的愿景与目标出发,通过技术扫描,捕捉行业内外息息相关的新技术的信号,构建技术全景图。并建立评估维度,比如,领域相干性、商业成熟度、技术成熟度、监管合规成熟度等,筛选出企业定制化的技术投资池 (如下图所示)。

(定制化技术池示例,灰色技术框为在评估过程中被筛选掉的技术)

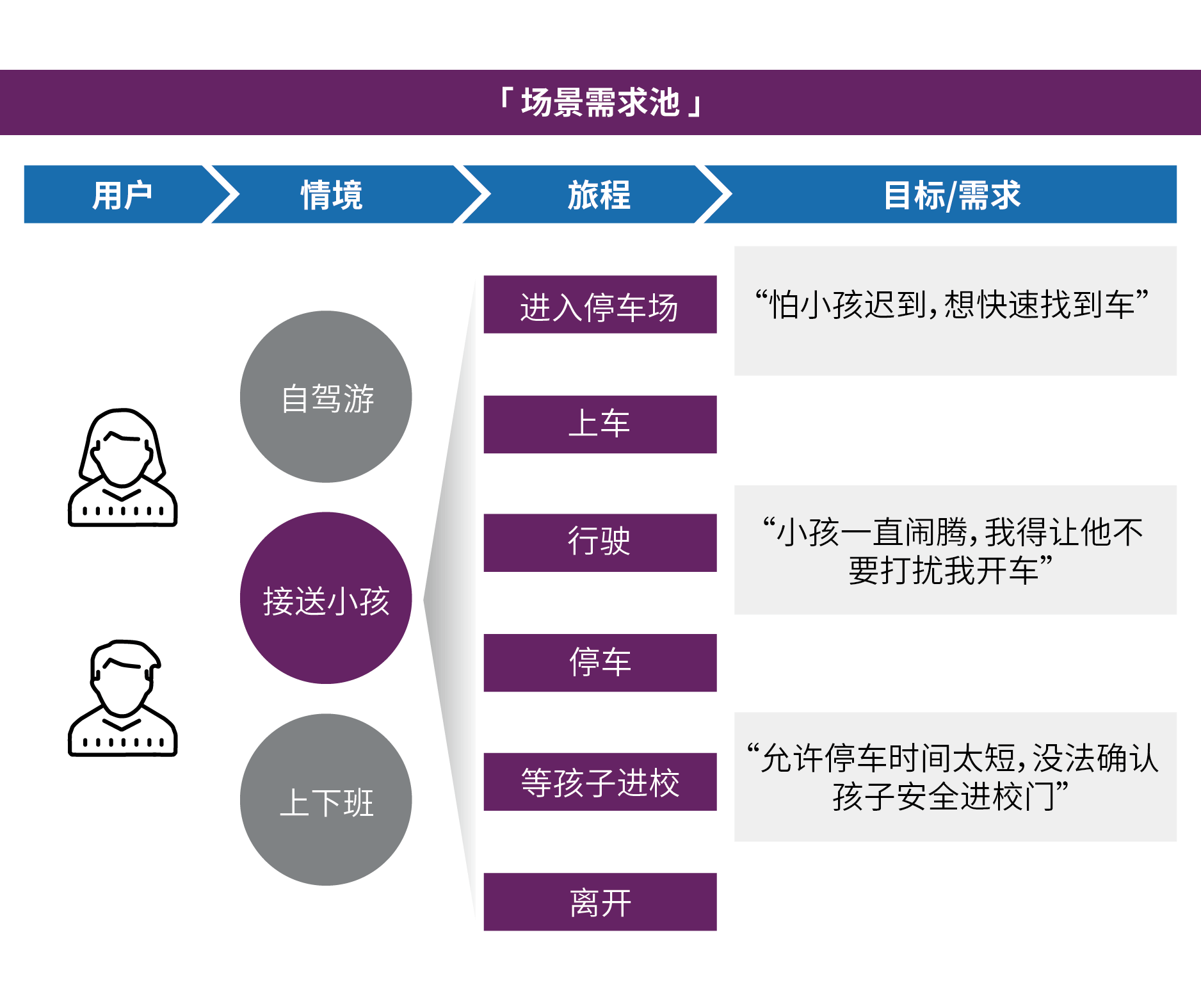

2. 找到企业场景需求池

同时,从问题空间出发,找到企业需求场景池。依据企业的定位,找到核心用户,深入到用户的场景中,探索其在特定场景下的目标与需求。该场景需求池,可以完整地描述需求的4W1H,即什么人,在什么时候,在什么地方,做了什么事情,所处的环境如何,并催生出何种需求。一个完整的场景池,不仅能帮助企业了解用户需求是什么,还能理解为什么会有该需求。

设计思维方法论中,常用的客户旅程、用户画像等,就是很好的还原用户场景,找到核心诉求的工具。

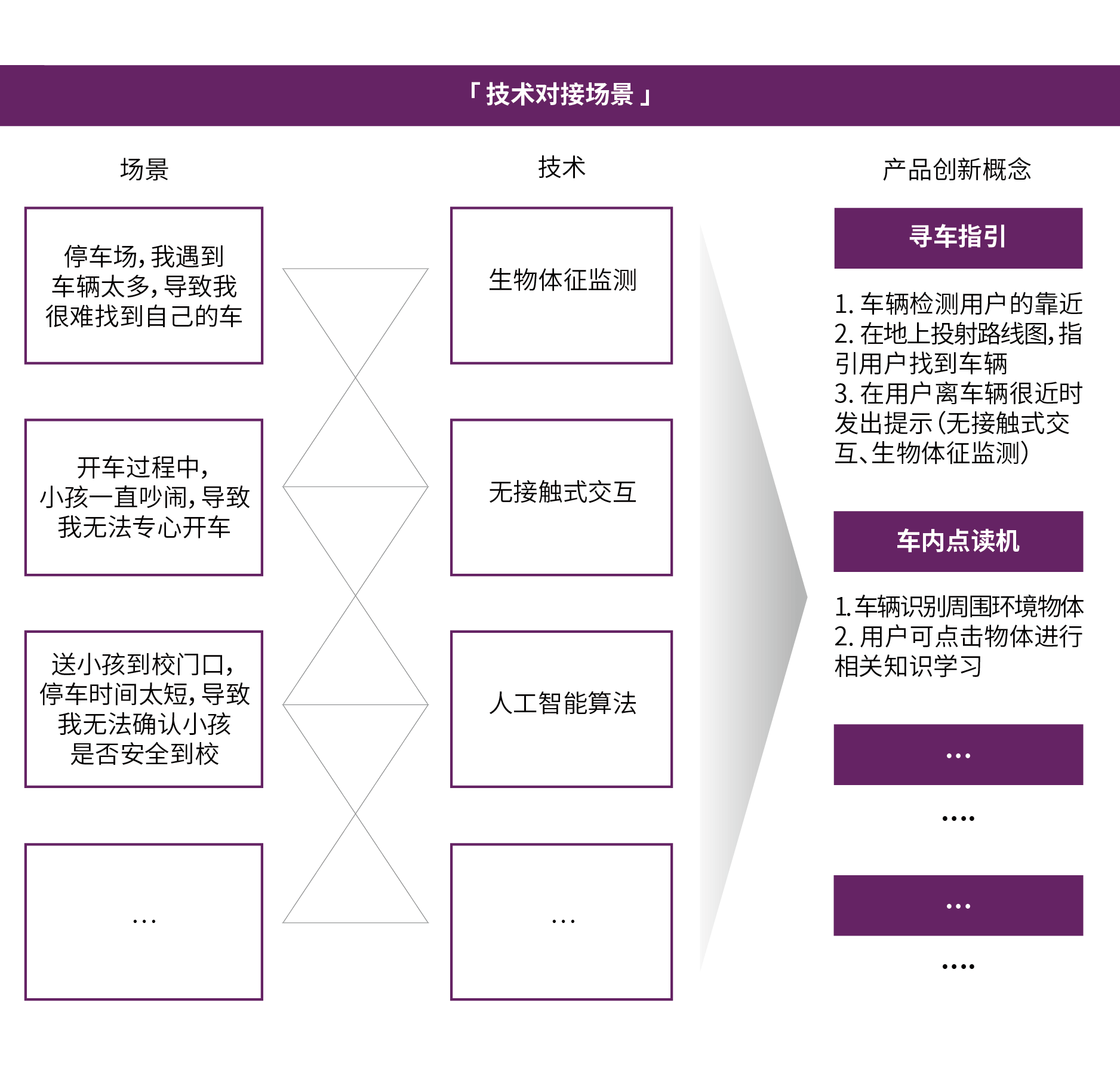

3. 技术对接场景,共驱创新

(场景需求池示例)

当技术池和需求池都有了,我们需要将两个空间进行匹配与对接。在技术和场景不断匹配与互相影响的过程中,技术能够具备清晰的场景应用理解,确保技术实现方案贴近用户真实诉求、技术设计具有全局思考;场景需求能被新的软硬件技术打开解决思路,帮助解决方案保持竞争力与独特性。需要注意的是,技术与场景的对接过程,并不是一个线性的串联过程,而是一种多对多的探索过程,是一个迭代式的协作过程。此过程需要各个不同领域的专家,共享知识与经验,进行开放并且发散的共创。可能性与想象力是这个过程着重探讨的,至于可行性与商业模式,可在稍后进行验证。

(技术对接场景共创示例)

同时,我们还需要以动态与发展的眼光来看待技术和场景本身。因为他们是在不断演进与变化的。 社会、经济、文化等因素的发展,都会使得人的生活场景发生变化。比如疫情带来的“远距离社交” 场景,远程办公场景等。而技术的发展除了大批科研人员在不断推动其向前外,人的意识形态变化也会对技术提出新的要求或挑战,比如绿色科技的诞生,人们对于人工智能公平的探讨等。因此, 除关注用户场景和技术本身外,我们还需要对社会形态的变化与社会发展趋势进行捕捉,察觉其对于场景和技术的影响。只有当我们的场景与技术具备前瞻性,产品创新才会具备前瞻性。

4. 确定技术投资策略

经历了前面三个步骤以后,技术已经经过了层层筛选,只有那些符合企业目标,具备清晰应用场景,以及可行性的技术才会被留下。此时,就可以依据企业自身能力与发展目标,制定技术投资的策略与发展路线。同时,技术和场景共同驱动下的创新概念也被保留,下一步,就是对该概念进行快速的迭代与验证。

小结

创新既离不开新技术的研发,也离不开市场的需求,找到符合企业目标的技术,并匹配真实场景的需求,企业就有机会变革产品概念,引领用户期望,建立“先驱者”优势。

文/Thoughtworks杨雨静

更多精彩商业洞见,请关注微信公众号:ThoughtWorks商业洞见

714

714

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?