如视频号播放失效,可点击链接观看:https://www.chinagut.cn/talks/s/2ae699d7c9ba4e3b88eeece993324366

大家好,我是武圣儒,来自于西北农林科技大学动物营养与健康养殖科技创新团队。

首先要感谢热心肠的邀请,能够给我们团队提供这样一个平台。让我能和大家一起分享我们课题组反刍动物营养调控方向,在姚军虎教授的指导和带领下,针对奶牛、奶山羊等奶畜的碳水化合物高效利用的一些新的思考,供各位热心肠道事业的同行们批评指正。

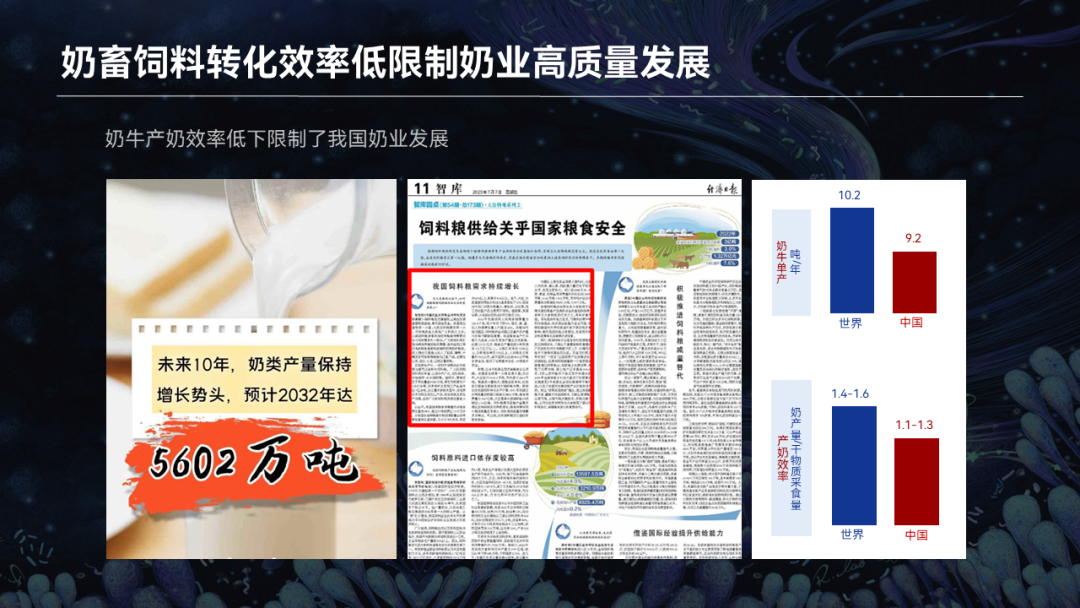

相较于2016版的《中国居民膳食指南》,最新版指南将奶及奶制品的推荐摄入量从300克/天提升到了300~500克/天。这充分说明随着我国国民生活水平的逐渐提高,我国对好牛奶的需求在不断的提升。

据农业农村部市场预警专家委员会2023-2032年中国奶制品市场展望报告显示,中国奶类产量保持增长势头,奶源自给率逐渐提高。预计2023年,全国奶类产量4227万吨,比上年增长5%;2032年产量将达到5602万吨,年均增速约4%,奶源自给率达到71%以上。

然而,相较于单胃动物以及部分畜牧发达国家,我国奶牛的产奶效率及饲料转化效率仍然较低。这极大地降低了我国奶业的比较经济效益,限制了奶业的高质量发展。

在饲料粮的供给占国家粮食消耗近一半的背景下,如何提高奶畜的饲料转化效率,关乎国家粮食安全和老百姓如何获得质优价美的好牛奶。

瘤胃微生物

核心调控奶牛泌乳

众所周知,与人、猪、鸡不同,奶牛、奶羊等反刍动物因为拥有强大的复胃以及复胃中丰富的微生物,能够实现吃草产奶的物质转换。

瘤胃中存在细菌、真菌、古菌、原虫等丰富的微生物,它们相互协作,共同将饲料中的淀粉、纤维等营养物质分解产生挥发性脂肪酸(VFA),供牛羊代谢供能。

研究发现,反刍动物70%~80%的能量来源于瘤胃微生物产生的挥发性脂肪酸。因此,奶畜吃草产奶的核心在于瘤胃微生物。

同时,为了研究瘤胃微生物形成及其代谢物对乳蛋白的影响,浙江大学刘建新教授团队研究发现,瘤胃微生物及其代谢物对奶牛高乳蛋白产量的贡献均超过了20%。这也证明了微生物在调控奶牛泌乳中的核心作用。

瘤胃微生物发酵

决定饲料转化效率

当然,现阶段奶牛养殖进入到了精准营养阶段。奶牛饲料,包括能够像青草一样给奶牛提供瘤胃可降解纤维的苜蓿干草、燕麦干草等粗饲料,还会给奶牛提供玉米、豆粕以及青贮饲料等,做成全混合日粮,来满足奶牛的营养需求,同时提高饲料的利用效率。

那么饲料的利用效率是否同样会受到瘤胃微生物的影响呢?

通过对高、低饲料转化效率奶牛的采食量和泌乳性能的比较研究发现,高、低饲料转化效率奶牛的采食量没有显著差异,影响饲料转化效率的主要因素来自于泌乳性能的提升。

进一步对其微生物的功能进行比较发现,高饲料转化效率奶牛瘤胃微生物的碳水化合物代谢相关酶的表达丰度更强。

为了证明瘤胃微生物在提升奶牛饲料转化效率上的潜在作用,我们团队采集了高、低效奶牛的瘤胃微生物进行体外发酵实验。

结果表明,高效奶牛瘤胃发酵产生挥发性脂肪酸的效率更高,且更倾向于能够提高能量转化效率的丙酸型发酵。

由此证明,奶畜饲料转化效率提升与瘤胃微生物的高效丙酸型发酵是息息相关的。

在此基础上,我们团队采用系统性的思维,利用肠道菌群分型、结构方程模型等统计模型发现,瘤胃中瘤胃球菌成为优势菌时,更有利于瘤胃微生物碳水化合物代谢能力的增强,有利于提高奶牛和奶山羊的产奶量,从而利于饲料转化效率的提升。

然而,我国优质粗饲料相对缺乏,大量依赖进口。若使用质量较差的粗饲料,会促使瘤胃微生物发酵类型转为乙酸型发酵,增加甲烷的生成,同时增加饲料能量的损失。

因此,生产中常通过增加精料,使用蒸汽压片或细粉碎玉米等措施,来提高瘤胃可降解淀粉,也就是我们所说的RDS的含量,从而提升瘤胃发酵效率,促进丙酸型发酵,以满足奶畜能量需求,进而提升饲料利用率。

然而饲喂高RDS时,瘤胃上皮挥发性脂肪酸吸收能力不足,会导致瘤胃内挥发性脂肪酸及乳酸的堆积,诱发亚急性瘤胃酸中毒,也就是我们常说的SARA。它的发生会导致瘤胃纤维发酵效率的下降和瘤胃上皮的受损,损害奶畜健康,降低饲料利用效率和产奶量。

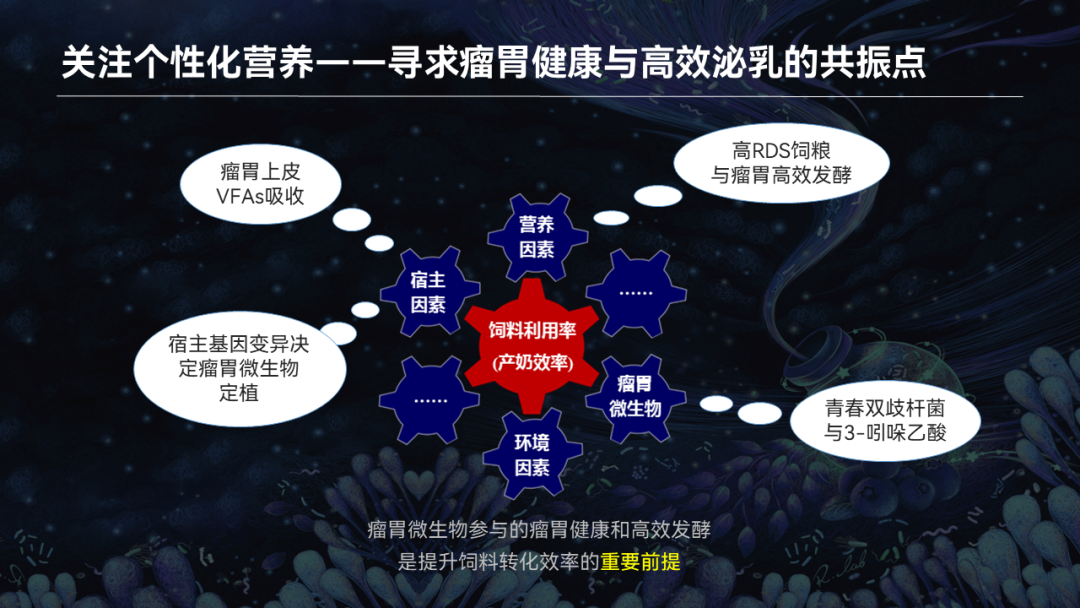

因此,如何在维持瘤胃健康的前提下保证瘤胃的高效发酵,是在我国产业背景下提高饲料转化效率的重要科学问题。

瘤胃微生物区系

关乎亚急性瘤胃酸中毒发生

围绕着这一问题,我们首先想到的是研究SARA发生的微生物机制。

我们通过菌群移植抗生素预处理小鼠的研究证明,瘤胃微生物区系的变化是导致SARA发生的关键因素。

我们进一步对瘤胃瘘管奶山羊的瘤胃pH进行监测发现,高RDS日粮会改变奶山羊瘤胃内环境,导致SARA的发生。同时我们发现,SARA奶山羊展示出以普雷沃氏菌显著降低、瘤胃球菌显著增多的一个微生物区系特征。

这时候,我们不禁产生一个思考:瘤胃球菌增多是高产奶畜和高RDS饲粮诱导的亚急性瘤胃酸中毒奶畜的一个共同的微生物区系特征。且高瘤胃降解淀粉饲粮本身,也是为了能够促进瘤胃的丙酸型发酵、提高瘤胃发酵效率的一种营养措施。

SARA的发生只是瘤胃挥发性脂肪酸不能及时吸收,导致瘤胃挥发性脂肪酸积累,进而降低瘤胃pH,才导致了一系列不良的后果。

因此我们认为,要想解决维持瘤胃健康的前提下保证瘤胃高效发酵的问题,需要去换一种思路。

这时候,我们就关注到在相同饲粮结构下不同奶畜的SARA易感性上。

我们认为,研究在高RDS饲粮下仍然能够保持瘤胃内环境稳定的个体的微生物特征,有助于我们去解决SARA发生的问题。

我们通过逐步增加饲粮的RDS水平,筛选SARA的耐受和易感的个体。

结果发现,相较于对照组而言,SARA奶山羊的瘤胃pH显著降低,瘤胃内挥发性脂肪酸积累。

利用宏基因组数据发现,SARA奶山羊脂多糖合成酶、溶菌酶的基因增多,纤维素、半纤维素降解的基因减少。这也从宏基因组的角度解释了,亚急性瘤胃酸中毒发生后奶畜瘤胃纤维降解率下降的一个潜在的原因。

进一步利用瘤胃上皮转录组的数据,我们发现,Th17细胞炎症态分化以及IL-17信号通路的激活可以介导瘤胃酸中毒的发生。

以上结果与我们前期利用16S的结果类似,这也促使我们进一步坚定地要将关注点放到耐受羊的耐受机制上。

我们的研究发现,SARA耐受奶山羊瘤胃内环境与瘤胃上皮结构均与健康组相似。

宏基因组分析则表明,SARA耐受奶山羊的微生物区系更接近于健康个体,粗纤维降解微生物相较于SARA易感奶山羊增多。

瘤胃上皮转录组分析证明,SARA耐受奶山羊的瘤胃炎症反应显著减少。

在这些基础上,我们对SARA耐受奶山羊和易感奶山羊进行了瘤胃菌群交叉移植实验。

结果发现,耐受羊微生物移植给易感羊,可以改变易感羊的微生物区系,降低其瘤胃上皮炎症;而易感羊微生物移植给耐受羊,无法改变耐受羊的微生物区系,且不发生瘤胃上皮炎症。

以上结果暗示耐受羊存在某种机制,可以调控瘤胃内环境和微生物区系的稳定,避免瘤胃上皮炎症反应的发生。

于是我们采用瘤胃上皮单细胞转录组测序,去尝试解答耐受羊的耐受机制。结果发现,SARA耐受奶山羊的炎症态Th17细胞数目减少,瘤胃上皮细胞比例增多。

我们进一步对瘤胃上皮细胞进行分群分析发现,耐受组奶山羊的瘤胃上皮细胞中负责挥发性脂肪酸吸收的基底层、棘皮层细胞的数目增多,上皮挥发性脂肪酸吸收相关的基因的表达丰度也显著增加,血液挥发性脂肪酸的浓度也同样增加。

因此以上结果表明,瘤胃上皮挥发性脂肪酸吸收功能的提升,是SARA耐受的关键机制,同时可以为奶畜的高效泌乳提供充足的底物,促进高效泌乳。

最后,通过关注耐受组、易感组奶山羊的瘤胃微生物和代谢物的差异,结合关键微生物、代谢物饲喂小鼠和奶山羊的实验证明,青春双歧杆菌及其色氨酸代谢产物3-吲哚乙酸,有利于促进瘤胃上皮细胞挥发性脂肪酸的吸收,抑制炎症态Th17细胞诱发的瘤胃上皮炎症反应。

因此我们认为,青春双歧杆菌和它的色氨酸代谢产物3-吲哚乙酸,可以作为饲料添加剂,去抑制瘤胃上皮炎症和促进VFA的吸收,避免SARA的发生。

瘤胃微生物定植

受制于宿主关键基因变异

接下来我们就开始思考,既然瘤胃上皮挥发性脂肪酸的吸收可以影响瘤胃微生物区系及其发酵特征,那么宿主是否可以影响瘤胃微生物的定植,进而影响泌乳效率呢?

首先,我们团队在iMeta上,对能够参与肠道微生物调控的宿主源分子进行了系统性的综述。

我们发现,宿主可以通过调控抗菌肽和sIgA等免疫蛋白的丰度,肠上皮黏蛋白、多糖等肠源性代谢物及酶类的含量,miRNA等非编码RNA的表达,以及性激素、胆汁酸等非肠源性代谢物的丰度,来调控肠道微生物菌群。

同时我们发现,这些分子的产生和分泌又毫无疑问地会受到宿主基因的影响。

去年,江西农大黄路生院士在Nature发表文章表明,宿主亲缘关系与菌群的相似性存在相关,且全同胞个体的肠道菌群更加相似。

进一步研究则表明,ABO基因2.3kb的缺失可以调控肠道当中多糖的浓度,影响丹毒丝菌科的丰度。

同时我们注意到,加拿大管乐珞教授和兰州大学王维民教授、李发弟教授均采用宿主全基因组-瘤胃宏基因组的关联分析,也就是我们常说的mGWAS分析。他们发现,高遗传力瘤胃微生物与肉牛的剩余采食量以及湖羊的体重相关。

因此,我们也试图采用mGWAS技术,来阐明宿主调控奶牛高效泌乳相关微生物定植的潜在机制。

前期研究发现,影响奶牛饲料转化效率提升的关键在于泌乳性能的提升。

因此在这个实验中,我们采集了303头处于泌乳高峰期且高峰泌乳量在30~75公斤的奶牛的血液和瘤胃液样本。通过全基因组重测序、宏基因组测序以及瘤胃代谢组测序,结合mGWAS分析,以阐明瘤胃微生物对泌乳性能的调控作用,以及宿主遗传变异对这些能够影响泌乳性能的微生物的影响。

我们的结果发现,高产奶牛的溶质载体基因SLC30A9为代表的多基因单核苷酸位点的变异,可以参与瘤胃微生物瘤胃球菌和普雷沃氏菌丰度的调控,进而增加瘤胃微生物淀粉降解相关酶的分泌,从而促进丙酸型发酵,为宿主的糖异生去提供底物,进而提高产奶量。

其实我们的研究发现,这些高产奶牛的瘤胃pH均保持稳定,且影响VFA吸收效率的多个溶质载体基因突变也被鉴定为这些高产奶量相关的基因突变。

综上我们认为,宿主基因可以改善瘤胃上皮的吸收效率,同时可以决定瘤胃微生物的定植,从而提高泌乳性能和饲料转化效率。

下面,我对今天的报告进行总结。

在生产中,我们常通过饲料中的瘤胃可降解淀粉含量的提高,去提升瘤胃的发酵效率,促进丙酸型发酵,以满足奶畜的能量需要,从而提升饲料利用效率。然而饲喂高RDS饲粮时,瘤胃上皮挥发性脂肪酸吸收能力不足,会导致瘤胃内挥发性脂肪酸及乳酸的堆积,诱发亚急性瘤胃酸中毒。

我们对SARA耐受和易感发生机制的研究发现,瘤胃微生物参与下的瘤胃健康和高效发酵是提高饲料转化效率的重要前提。同时,宿主瘤胃上皮VFA的吸收效率会影响SARA的耐受性,同时成为决定奶牛饲料利用率的核心因子。

这也暗示我们应该关注宿主差异,给予个性化的营养方案,从而在保障瘤胃健康的前提下促进瘤胃微生物的高效发酵。

同时我们发现,青春双歧杆菌及其色氨酸代谢产物3-吲哚乙酸有利于促进瘤胃上皮细胞VFA的吸收,提升奶畜对高RDS饲粮的适应性,从而提升饲料转化效率和泌乳性能。

最后我们发现,宿主可以决定瘤胃微生物区系,从而提升泌乳性能。这也暗示了我们可以通过mGWAS研究,通过挖掘决定瘤胃微生物高效发酵、瘤胃上皮挥发性脂肪酸吸收,以及能够影响瘤胃上皮吸收效率的关键微生物定植的基因变异,来筛选提升饲料转化效率和泌乳性能的关键基因变异。

总之我们认为,未来可以更多地关注宿主的差异,从而在育种和营养上给出个性化的方案。

最后,我们为了能够让祖国下一代喝上质优价美的好牛奶,我们的团队过去、现在和将来都将以瘤胃微生物代谢为核心,整合胰腺淀粉酶分泌、肠道微生物代谢以及乳腺和肝脏代谢的相关研究,为提高奶畜的饲料转化效率和泌乳效率持续开展攻关研究。

也期待各位研究同行与我们的团队多交流多合作,多到陕西杨凌西北农林科技大学指导我们的工作。

最后,十分感谢动物营养与健康养殖科技创新团队姚军虎教授对我们团队每一个年轻人的支持和培养,感谢各个基金对我们的支持。

谢谢大家!

猜你喜欢

iMeta简介 高引文章 高颜值绘图imageGP 网络分析iNAP

iMeta网页工具 代谢组MetOrigin 美吉云乳酸化预测DeepKla

iMeta综述 肠菌菌群 植物菌群 口腔菌群 蛋白质结构预测

10000+:菌群分析 宝宝与猫狗 梅毒狂想曲 提DNA发Nature

一文读懂:宏基因组 寄生虫益处 进化树 必备技能:提问 搜索 Endnote

16S功能预测 PICRUSt FAPROTAX Bugbase Tax4Fun

生物科普: 肠道细菌 人体上的生命 生命大跃进 细胞暗战 人体奥秘

写在后面

为鼓励读者交流快速解决科研困难,我们建立了“宏基因组”讨论群,己有国内外6000+ 科研人员加入。请添加主编微信meta-genomics带你入群,务必备注“姓名-单位-研究方向-职称/年级”。高级职称请注明身份,另有海内外微生物PI群供大佬合作交流。技术问题寻求帮助,首先阅读《如何优雅的提问》学习解决问题思路,仍未解决群内讨论,问题不私聊,帮助同行。

点击阅读原文,跳转最新文章目录阅读

234

234

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?