激光(Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation)的产生基于量子力学中的受激辐射效应,其核心原理可分解为以下四个相互关联的物理过程,结合爱因斯坦的量子理论、粒子数反转机制和谐振腔的反馈放大作用,最终实现高相干性、高方向性、高亮度的光辐射。

1. 受激辐射:量子层面的光放大机制

- 爱因斯坦的受激辐射理论(1917年):

原子或分子中的电子在不同能级间跃迁时,存在三种基本过程:- 自发辐射:高能级电子自发跃迁至低能级,发射频率为ν=ΔE/h的光子,方向、相位随机(如普通光源)。

- 受激吸收:低能级电子吸收特定频率的光子跃迁至高能级(能量守恒)。

- 受激辐射(关键机制):高能级电子在外界光子刺激下,受迫跃迁至低能级,发射与入射光子完全相同(频率、相位、传播方向、偏振)的光子,实现光子数倍增(光放大)。

- 受激辐射的相干性:

受激辐射产生的光子与入射光子具有高度相干性,这是激光高相干性的物理基础。相比之下,自发辐射的光子无固定相位关系,导致普通光源相干性差。

2. 粒子数反转:打破热平衡的增益条件

-

热平衡下的玻尔兹曼分布:

在无外界干预时,原子系统遵循热平衡分布,低能级粒子数多于高能级(N2<N1),此时吸收过程主导,无法实现光放大。 -

粒子数反转的实现:

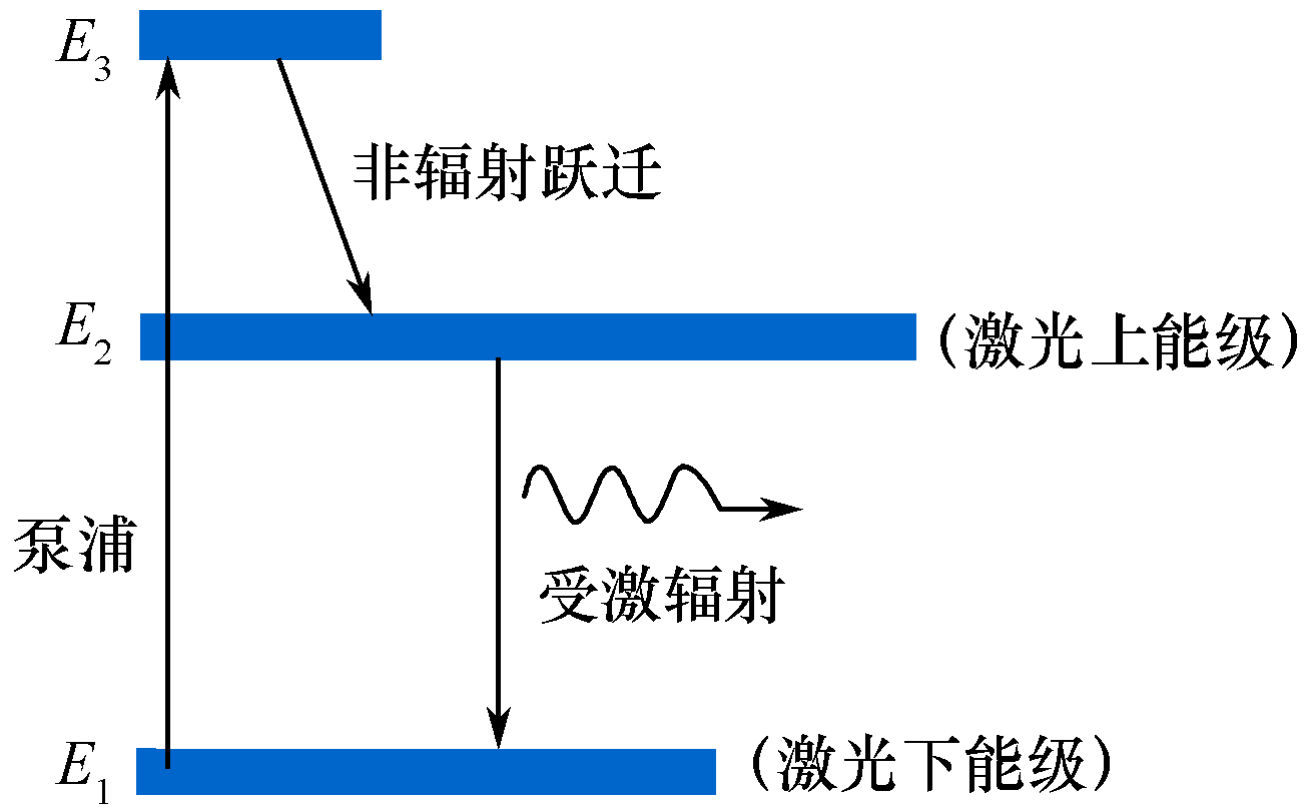

通过泵浦源(如光泵浦、电泵浦、化学泵浦)向系统注入能量,将大量电子从基态激发至高能级(如亚稳态),形成N2>N1的非平衡态(粒子数反转)。亚稳态能级(寿命较长,如Nd³⁺的⁴F₃/₂能级)是实现粒子数反转的关键。 -

增益介质的特性:

增益介质需具备合适的能级结构(如三能级、四能级系统),其中四能级系统(如Nd:YAG、Nd:GdVO₄)因终态能级快速排空(如基态⁴I₉/₂),更易实现高效率粒子数反转和低阈值激光输出。

3. 谐振腔:反馈与模式选择的核心

-

光学谐振腔的结构:

由两个高反射镜(一个全反射镜,一个部分反射输出耦合镜)构成,增益介质置于镜间。光子在腔内往返传播,多次通过增益介质,通过受激辐射持续放大。 -

谐振腔的功能:

- 反馈放大:光子在腔内往返一次后,强度因受激辐射增益而指数增长,当增益超过损耗(吸收、散射、输出耦合)时,形成激光振荡。

- 模式选择:谐振腔的尺寸和镜面曲率决定纵模(频率)和横模(光束形状)。通过选模(如使用针孔、光栅或热稳腔设计),可实现单频、基模(TEM₀₀)输出,保证高方向性和高相干性。

- Q值调控:谐振腔的品质因数(Q值)影响激光的阈值和脉冲特性(如调Q、锁模技术可产生皮秒/飞秒脉冲)。

4. 激光的产生条件与输出特性

- 激光产生的三个必要条件:

- 粒子数反转:提供光放大的增益基础。

- 增益大于损耗:确保光在腔内往返时净增益为正,形成自持振荡。

- 谐振腔的反馈:提供光子的多次放大路径,形成稳定激光输出。

- 激光的输出特性:

- 单色性:谐振腔的纵模选择使激光频率高度单一(线宽窄,如He-Ne激光器线宽<1MHz)。

- 方向性:谐振腔的几何设计(如平凹腔、共焦腔)使激光束发散角极小(如高斯光束)。

- 高亮度:单位面积、单位立体角内的光功率极高,远超普通光源。

- 高相干性:受激辐射的相位同步性使激光具有时间和空间相干性,适用于干涉、全息、精密测量等领域。

5. 典型激光系统实例:Nd:GdVO₄增益晶体

- 泵浦与激发:808nm或878nm泵浦光被Nd³⁺离子吸收,电子跃迁至高能级,经非辐射弛豫至亚稳态⁴F₃/₂。

- 粒子数反转与受激辐射:亚稳态电子受1064nm种子光刺激,发生受激辐射,释放1064nm光子,形成基频光放大。

- 谐振腔作用:光子在谐振腔内往返,通过Nd:GdVO₄晶体多次放大,最终从输出耦合镜输出高功率、高相干性的1064nm激光,后续可经非线性晶体(如BBO、CLBO)倍频至深紫外波段(如266nm、193nm)。

总结:激光的产生本质上是受激辐射的光放大过程,通过粒子数反转提供增益,谐振腔提供反馈与模式选择,最终输出具有高相干性、高方向性、高亮度的光束。这一原理在科研、工业、医疗、通信等领域有广泛应用,是现代光子技术的核心基础。

946

946

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?