KPI作为一种大众化的指标工具广为人知,但是真正系统化的完整理解KPI的人其实并不错,相当一部分人只是知道KPI的大概含义,在实际用的时候也是根据自己“想象的理解”来进行操作,这导致很多公司对KPI的应用都是建立在“知而不会”的基础上的,所以KPI在许多公司其实没有发挥真正的效果,更关键的不在于这些人对KPI的知而不会,而在于这种态度,其实会反映在对所有指标工具的应用上,最终导致公司的绩效管理形同虚设。

本文将从系统化的角度,较深入的讲解KPI的应用,希望看到的人能从中真正学会应用KPI,甚至学会理解更多的绩效工具。

KPI是指企业宏观战略目标决策经过层层分解产生的可操作性的战术目标,是宏观战略决策执行效果的监测指针,是用来衡量某职位任职者工作绩效的具体量化指标,是对任职者工作任务完成效果的直接的、客观的衡量依据。

KPI的核心在“K“,KPI的设定是基于二八原则,从理论上,KPI指标最好是3-5个,最多不超过7个,当然根据岗位的实际情况可以不拘泥于此,但是指标也不能过多,过多的指标会导致权重过于分散,而使指标失去意义。KPI的形成过程包括:确定指标库、筛选KPI指标、设定目标值及衡量标准、确定数据来源。

1. 确定指标库

KPI指标的来源可以用“十字交叉、重点补充“来概括,主要包括纵向的战略分解、横向的流程关联以及岗位重点工作:

1) 战略指标:纵向战略分解指标与横向流程关联指标

战略是KPI指标最关键的来源,这类指标称为战略指标,战略指标作为各岗位的核心指标可以保证所有人工作努力的方向是一致的。

战略指标从表现形式上分为纵向分解类指标和横向流程关联类指标,纵向分解类指标是由战略直接分解至该岗位的指标;横向流程关联类指标在指战略指标分解的过程中,承接该指标的岗位A如果想要完成该指标需要岗位B的支持,那么B岗位对A岗位的战略支持性指标也是B岗位的关键指标,该指标的重要性基本等同于直接分解至B岗位的战略指标。

战略指标从管理层级上分为公司级指标、部门(团队)级指标和岗位级指标,这也是有些公司会把绩效分为组织绩效和岗位绩效的来源,公司级和部门(团队)级指标代表的是组织绩效,岗位级指标代表的是岗位绩效。

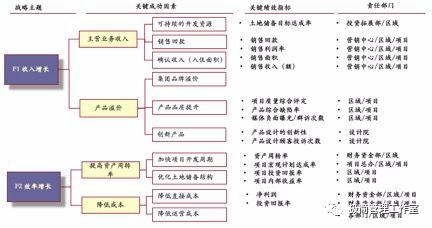

从公司战略最终落实到公司各岗位的指标主要需要经历两个过程:战略解码与指标分解(很多人有不同的分法,为了后面的结构化说明,本文采用此类分法,这并不是说其他的分法不对,我一直坚持的一个理念是只要实用的和逻辑上是对的,叫什么关系不大),将战略用行动化语言描述的过程叫战略解码,这里需要说明的是战略解码的前提是公司有战略(方向),战略解码不是确定公司战略(方向)的过程,战略解码是将公司的战略方向化为行动方案的过程。战略解码可以形成公司级的战略指标,将公司级的战略指标分解到相关部门(团队)及岗位指标的过程就是指标分解的过程。

(1) 战略解码

战略解码的工具很多,平衡计分卡(BSC)由于其结构性强,而且能实现四个平衡(财务和非财务的平衡、内部与外部的平衡、结果与过程的平衡、长期与短期的平衡)获得广泛的认可,是最常用的工具,这里会稍作详细的介绍,但是需要强调两点:第一,平衡计分卡不是企业制定战略工具,很多公司用平衡计分卡来定战略,这是对平衡计分卡的误解;第二,平衡计分卡并不是唯一的工具,鱼骨图、BEM(Business Execution Model,业务执行力模型)等都是被广泛认可和使用的工具,公司可以根据自己的情况进行选择,这些工具本身并没有好坏之分,只有能不能用好之分。

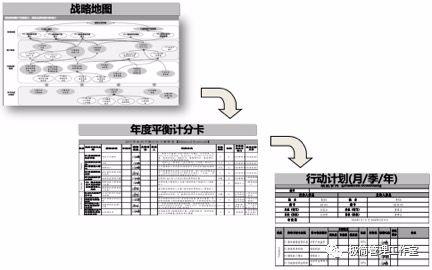

平衡计分卡(BSC)本身是一个系统,包括四个内容(从本质上来讲这四个方面合在一起是一个完整的逻辑,其他的战略解码工具也可以从这四个方面入手):战略地图、平衡计分卡、行动计划表(简称图、卡、表)以及战略中心型组织,其中战略地图、平衡计分卡以及战略中心型组织分别是平衡计分卡的创始人诺顿和卡普兰写的三本书的名字。

图、卡、表样例

用平衡计分卡的关键在于用战略地图中的逻辑,战略地图的四个维度财务、客户、运营流程、内部学习是层层支撑的,从四个维度中形成的战略主题也是层层支撑的,从而保证各岗位的努力方向是一致的。

从战略主题中导出战略指标的过程就是建立平衡计分卡的过程,一个公司从平衡计分卡中一般可以形成20-30个战略指标,这些战略指标就是公司级战略指标。

从建立平衡计分卡的角度,可以建立公司级、部门(团队)级和员工个人级的平衡计分卡。这三者之间的关系是,公司级的战略主题可以分解至部门,部门以此战略主题为核心形成部门级的战略地图,部门级的战略主题分解至岗位,岗位以此战略主题为核心形成岗位级的战略地图。在实际应用中,我们一般建议平衡计分卡最多做到部门(团队)级即可,做至岗位会导致内容过于细化,一些不重要的内容成为个人的战略主题,使个人的工作失去重点。

(2) 指标分解

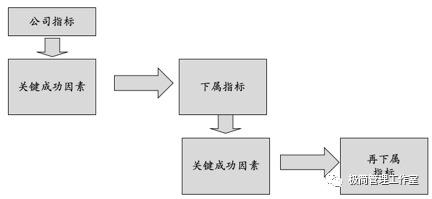

公司级的战略指标往下分解的过程就是指标分解,通过指标分解可以将公司级指标分解至最基层的岗位。

指标分解的工具很多,常用的有价值树分解、鱼骨图分解,两个工具的底层逻辑是一致的,我们这里对价值树分解稍作详细的介绍。

价值树分解即通过将通过价值关联的方式寻找上下级指标的关联关系,通常想要完成上级指标,需要多个下级指标进行驱动,最终分解到最底层级时,这个分解过程最终形成一个树状结构。价值树分解有两个关键要素:第一,找出上一级指标的关键驱动因素,通过关键驱动因素,找出下一级的指标;第二,MECE(完全穷尽、相互独立)原则,这个原则是麦肯锡发明的,即在进行分解时为保证分解的完整性,应寻找出所有可能的驱动因素,同时各个因素之间互相补充,但是互不重叠(分解时一旦产生重叠的项目,就将这些项目再进行拆解,直到不重叠为止),最终分解出来的项目合在一起正好100%达成上一级的项目。

价值树分解的方式可以将指标从公司级一直分解至最基层的岗位级,形成岗位的战略指标库。价值树分解必须层层细化,分解的越细,可操作性越强。

价值树分解示例

价值树分解的一般流程:

第一步,找出价值树的树根(即分解起点),树根一般为公司经营业绩的根本指标和经营业绩的最终体现。这里我们可以采用战略解码形成的公司及指标作为树根。

第二部,找出完成树根的关键成功(驱动)因素,这里面的关键是选择对树根的分解方式,树根的分解有多重方式,常用的一般有简单加总式(比如:营业收入=经营单位A的营业收入+经营单位B的营业收入+经营单位C的营业收入)、逻辑构成式(比如利润=营业收入-成本,离职率=离职人数/期初人数)、构成要素组合式(人效的提升包括各部门或者各层级人效的提升)。在这一步中应选择最有利于分析企业业务构成、深挖企业经营潜力的分解分解方式作为最终的分解方式。这里需要说明的是在分解过程中,有些因素从分解方式上看可以作为关键驱动因素,但是实际分析发现其实对于指标的完成没有价值,可以将该驱动因素去掉,比如人效的提升可以分解为各类别人效的提升,但是发现其中一类人的人效以及各高于行业值很多,没有提升的空间了,这个因素就可以不作为驱动因素,不用提取指标。

第三步,根据将第二步中的关键驱动因素,选择合适的指标,并确定责任部门,一般情况下一个关键驱动因素可以有1-3个指标。

第四步,重复第二和第三步,直至将指标分解至最基层的岗位,这样一个战略指标的价值树分解就完成了。

针对每一个战略指标重复以上步骤,即可完成所有战略指标的价值树分解。

2)岗位指标:岗位重点工作提取指标

岗位重点工作包括两部分的内容:岗位职责中的重点工作以及不定期出现的重点工作。

(1)岗位职责中的重点工作

岗位职责中的重点工作一般遵循二八原则,即岗位中重要性前20%的工作作为重点工作,从中提取的指标也可以作为指标库的一部,有些岗位这一部分提取的指标跟战略指标是重叠的。

在岗位职责中提取指标时,一般不建议对所有的工作职责都提取指标。

(2)不定期出现的重点工作

在实际工作中,经常不定期出现一些影响比较大的临时工作,这些工作提取的指标也可以作为当期指标库的一部分。

通过以上方式可以形成公司每个岗位的指标库,这里需要说明的是指标库不是一成不变的,一般情况在每个绩效周期结束、下个绩效周期开始前指标库都是要重新进行确定,有些公司自己或者请外部咨询公司花很大精力给所有岗位做一套标准、全面的指标库作为该岗位的永久指标库,这种想法是对指标库的误解,我们是不提倡的。

2. 关键指标与权重

在指标库形成之后,针对每个岗位指标库中的指标进行排序,排序一般按照如下标准:

(1)对战略目标实现影响大的个人指标:也就是从战略目标直接分解到个人头上的指标。

(2)对他人的战略指标完成影响较大的指标:协助他人完成工作是体现团队精神的重要内容,而且协助他人完成战略目标也是公司战略实现的必然要求,我们一般建议这类指标放在重要的位置上。

(3)对个人工作目标(非战略目标)实现影响最大的指标。

(4)痛点类指标:痛点指标指的是对工作有一定的影响,一直想要提升或完成但是一直没有有效提升上来或者一直没能完成的指标,这类指标需要重点关注。

(5)其他指标。

在排序之后,按照如下要求确定KPI指标及权重:

(1)KPI指标的数量一般以3-5个为宜,建议最多最好不超过7个。当然这只是建议值,如果有必要可以突破。

(2)保障、安全类指标一般不占权重,这类指标通常作为减分项或者一票否决项,比如安全事故类指标,这类指标的重要性非常高,但是一般情况下不会出现,占权重没有太大的意义,但是一旦出现就会造成较大影响,所以一般的处理办法是一旦出现就直接在得分中扣分,或者一旦出现,KPI得分可以完成被忽略掉。

(3)指标的权重通常5%的倍数体现,建议一个指标的最大权重不超过40%。指标权重的颗粒度不建议过小,因为太小体现不出来指标的重要性,单个指标的权重一般也不建议过大,因为过大的权重会导致其他指标的存在失去意义(有些公司用分值来替代权重,本质是一样的,但是理念上会有一些不同,用权重的情况下指标的打分标准可以统一)。

(4)对于没有进入KPI,但仍然比较重要的指标可以作为日常工作的监控指标。

3. 目标值及衡量标准

1) 基本原则

目标值和衡量标准的写法有两种:第一种是将目标值和衡量标准分开,即先写目标值,然后再写衡量标准,比如指标是利润额,目标值是100W,衡量标准是:每低于目标值1个百分点扣5%的分值,每高于目标值1个百分点,加2%的分值;这种方式容易给员工建议目标感,第二种是合在一起写,比如指标后面说到的行为化指标;定量指标一般倾向于分开写,定性指标一般倾向于合在一起写。

不管哪种写法,KPI指标目标值设定的基本要求是指标要“跳一跳才能够得着”,在指标的具体设定上一般遵循SMART原则:

S:具体的,目标的描述对象一定是具体的,一般不建议出现描述模糊的指标,比如有些公司的指标里面有“上级交代的其他事项”,试图用这个指标来将员工的所有工作都涵盖进来,殊不知这种方式恰恰导致该指标没有意义。

M:可衡量的,这个原则是争议最大的,也是最容易被误解的。很多公司因为对这个原则理解的不正确导致制定的很多指标的设定没有意义。这里面最主要的原因是很多人将这个原则理解为“可量化的”,并进一步理解为“可数量化的”,实际上这个原则的真正含义是可衡量的,可衡量有两个纬度:能量化的量化,不能量化的行为化(或者叫细化),而数量化只是量化的一种形式。量化的方式有以下几种:

行为化就是将一些无法量化的指标,用一些支持该指标的行为描述出来,用员工有没有完成该行为来进行评价,阿里巴巴每个季度对员工进行价值观的评价就是才用这种方式,看一个样例:

本文深入探讨了KPI的系统化应用,从战略解码、指标分解到关键指标权重设置,详细阐述了如何构建KPI指标库。战略解码通过平衡计分卡、价值树分解等工具确保各岗位目标一致。指标分解通过价值关联和MECE原则,确保指标层层细化。KPI指标数量一般为3-5个,权重不超过40%,关键指标与权重的确定需结合战略目标、团队协作和个人工作目标。目标值设定遵循SMART原则,目标沟通则可通过自上而下或自下而上的方式达成一致。考核周期的选择需考虑岗位性质、绩效发放、成本及工作同步等因素,确保KPI的有效实施。

本文深入探讨了KPI的系统化应用,从战略解码、指标分解到关键指标权重设置,详细阐述了如何构建KPI指标库。战略解码通过平衡计分卡、价值树分解等工具确保各岗位目标一致。指标分解通过价值关联和MECE原则,确保指标层层细化。KPI指标数量一般为3-5个,权重不超过40%,关键指标与权重的确定需结合战略目标、团队协作和个人工作目标。目标值设定遵循SMART原则,目标沟通则可通过自上而下或自下而上的方式达成一致。考核周期的选择需考虑岗位性质、绩效发放、成本及工作同步等因素,确保KPI的有效实施。

1606

1606

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?