冬季土壤增温通过加速有机质分解导致作物生物量碳损失

Effects of winter soil warming on crop biomass carbon loss from organic matter degradation

Article,2024-10-14,Nature Communications,[IF 16.6]

DOI:https://doi.org/10.1038/s41467-024-53216-2

原文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-024-53216-2

第一作者:Haowei Ni (倪浩为)

通讯作者:Yuting Liang (梁玉婷)

合作作者:Han Hu (胡汗), Constantin M. Zohner, Weigen Huang (黄伟根), Ji Chen (陈骥), Yishen Sun (孙诣深), Jixian Ding (丁骥贤), Jizhong Zhou (周集中), Xiaoyuan Yan (颜晓元), Jiabao Zhang (张佳宝), Thomas W. Crowther

主要单位:

中国科学院南京土壤研究所(Institute of Soil Science, Chinese Academy of Sciences, Nanjing, 210008, China)

- 摘要 -

全球变暖对农业生态系统构成了前所未有的威胁。虽然冬季气温上升比其他季节更为显著,但冬季变暖对作物生物量碳的影响尚不清楚。在这里,我们通过结合全球观测数据与长达十年的田间试验,发现冬季土壤温度与作物生物量碳之间存在显著的负相关关系。冬季土壤温度每升高1℃,秸秆和籽粒生物量碳分别减少6.6 (±1.7) g kg-1和10.2 (±2.3) g kg-1。这种减少主要归因于土壤有机质的加速分解及微量营养元素的流失。如果忽视冬季变暖对作物生物量碳的不利影响,在未来气候变暖情况下,粮食总产量可能会被高估4%到19%。我们的研究强调了将冬季变暖纳入农业生产力模型的必要性,以制定更有效的气候适应战略。

- 引言 -

过去十年,全球变暖对粮食安全构成了重大威胁。根据IPCC第六次评估报告,持续的全球变暖已导致作物减产,并对作物生物量产生了负面影响。作为粮食安全不可或缺的组成部分,作物生物量直接为人类提供食物热量,还通过动物饲料间接提供蛋白质。预计到2050年,世界人口将达到100亿,粮食需求相比2010年将增长约56%。在此背景下,全球变暖导致农作物生物量下降,满足未来粮食需求变得更加艰巨。因此,深入了解气候变化对作物生物量的具体影响,成为保障全球粮食安全的当务之急。

目前大多数研究集中于年平均气温变化对作物产量的影响,但气候变暖在冬季尤为显著。研究表明,北部中纬度和高纬度地区冬季气温正以每十年超过0.5°C的速度上升,几乎是年平均气温上升速度的1.8倍,特别是在高纬度地区。这种冬季变暖可能打破作物休眠,提前物候期,缩短生长期和光合作用,并加剧病虫害的发生,增加冬季作物减产的风险。尽管关于冬季变暖如何影响非冬季作物的研究仍然有限,但冬季变暖会改变土壤温度和湿度,从而影响土壤肥力,并对这些作物的生长产生影响。

土壤肥力在支持植物生长和决定全球作物产量模式方面发挥着至关重要的作用。土壤有机质(SOM)是土壤肥力的基础,通过维持土壤水分和养分供应来促进作物生物量累积和根系发育。以往的研究发现,冬季变暖会提高土壤温度并改变土壤水分动态,来刺激土壤呼吸作用,导致SOM的快速分解。冬季变暖对土壤温度和湿度的影响因纬度而异,可能导致不同地区的土壤呼吸反映不一致。在高纬度地区,虽然冬季不种植作物,但持续的冬季变暖仍可能通过土壤过程影响次年的作物生长。因此,深入研究冬季变暖对作物生物量的影响机制,特别是在土壤过程方面至关重要。

在此,我们汇编了一个全球数据库,包括来自全球161个田间观测点的309个秸秆碳和1,358个籽粒碳含量观测数据(详见附件)。该数据库有助于我们研究冬季变暖通过土壤过程对作物生物量的潜在影响。为了进一步探讨这种关系及其内在机理,我们在中国三个不同的气候区进行了为期十年的田间试验,涵盖寒温带(北纬47°26′)、暖温带(北纬35°00′)和中亚热带(北纬28°15′)。试验包括两个部分:原位研究和土壤移置研究(详见附件)。在保持相同气候条件和作物类型的情况下,我们假设冬季变暖导致的SOM减少会降低土壤的养分保持能力,进而导致作物生物量碳含量下降,且这一效应在中高纬度地区尤为明显。为了验证这一假设,我们设计了长达十年的原位研究,调查冬季变暖对不同气候带作物生物量碳的影响,土壤移置研究则通过将土壤从高纬度地区迁移到中低纬度地区,模拟SOM的快速分解。这一实验设计使我们能够在控制气候条件、作物类型和田间管理方法一致性的前提下,全面评估冬季变暖对作物生物量碳的影响。我们的研究结果表明,冬季变暖对作物生物量碳的不利影响不容忽视,特别是在高纬度地区。

- 结果 -

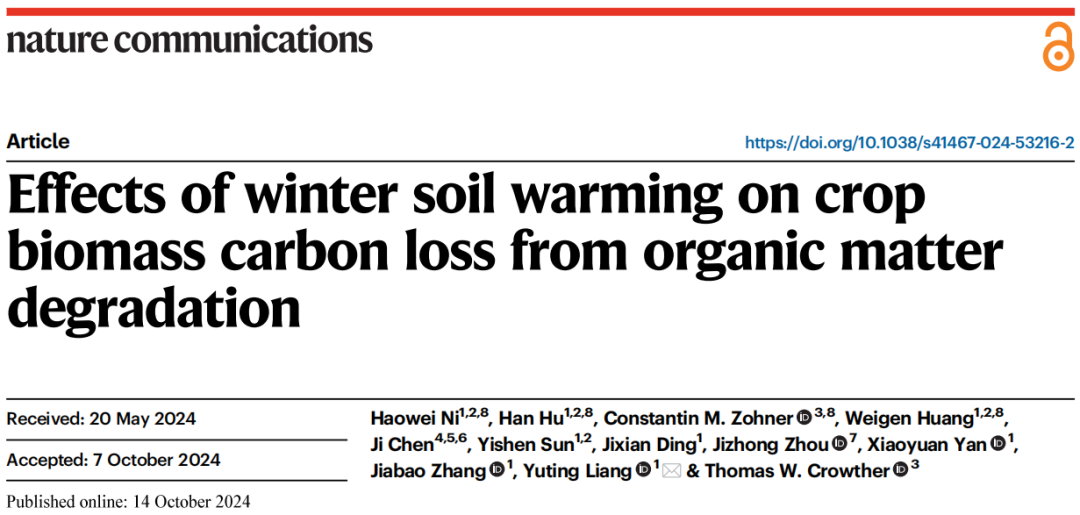

为了评估冬季变暖对作物生物量碳的影响,我们结合全球尺度的Meta分析和长达十年的田间试验。在全球范围内,我们采用了线性混合效应模型,以作物生物量碳为因变量,冬季土壤温度为固定效应,气候类型为斜率和截距的随机效应(详见附件)。分析结果显示,三种作物均对冬季变暖表现出负面响应,其中玉米和水稻的负面影响更为显著,相较之下,小麦的影响较小(图1ab)。这种差异可能是由于小麦的生长期与冬季重合,部分缓解了冬季变暖的不利影响。当作物类型和气候类型都被视为随机效应时,冬季土壤温度每升高1°C,秸秆和籽粒中的全球平均碳含量分别减少 6.62 ± 1.65 g kg-1 和 10.21 ± 2.31 g kg-1 (P < 0.05;图1cd)。这种负相关关系在不同的施肥处理下仍然存在(详见附件)。与全球Meta分析的结果一致(图1),我们的田间试验同样发现,冬季土壤温度与作物生物量碳之间存在显著的负相关关系。值得注意的是,秸秆和籽粒碳的下降率在中高纬度地区明显高于低纬度地区(P < 0.05;参考文章附件)。这些结果强调了冬季变暖对全球作物生物量碳的显著不利影响,尤其是在中高纬度地区尤为明显。

图1 不同作物类型的作物生物量碳对冬季土壤温度变化的响应。

a、玉米、小麦和水稻的全球秸秆碳含量;b、玉米、小麦和水稻的全球籽粒碳含量;c、三种作物的全球秸秆碳含量;d、三种作物的全球籽粒碳含量。作物生物量碳包括秸秆和籽粒碳含量。箱线图展示了全球数据集中秸秆和籽粒碳含量的分布情况,图底部标注了观测计数,平均值以点表示。散点图描述了作物生物量碳变化(Δ秸秆碳和Δ籽粒碳)与冬季土壤温度变化(Δ冬季土壤温度)之间的关系。散点经过线性混合效应模型的固定效应和随机效应调整,拟合线代表线性混合效应模型的预测值,置信区间通过重采样得出(n = 999)。斜率表示模型中固定效应的系数估计值,SE表示标准误差。冬季土壤温度是指冬季的年平均土壤温度。

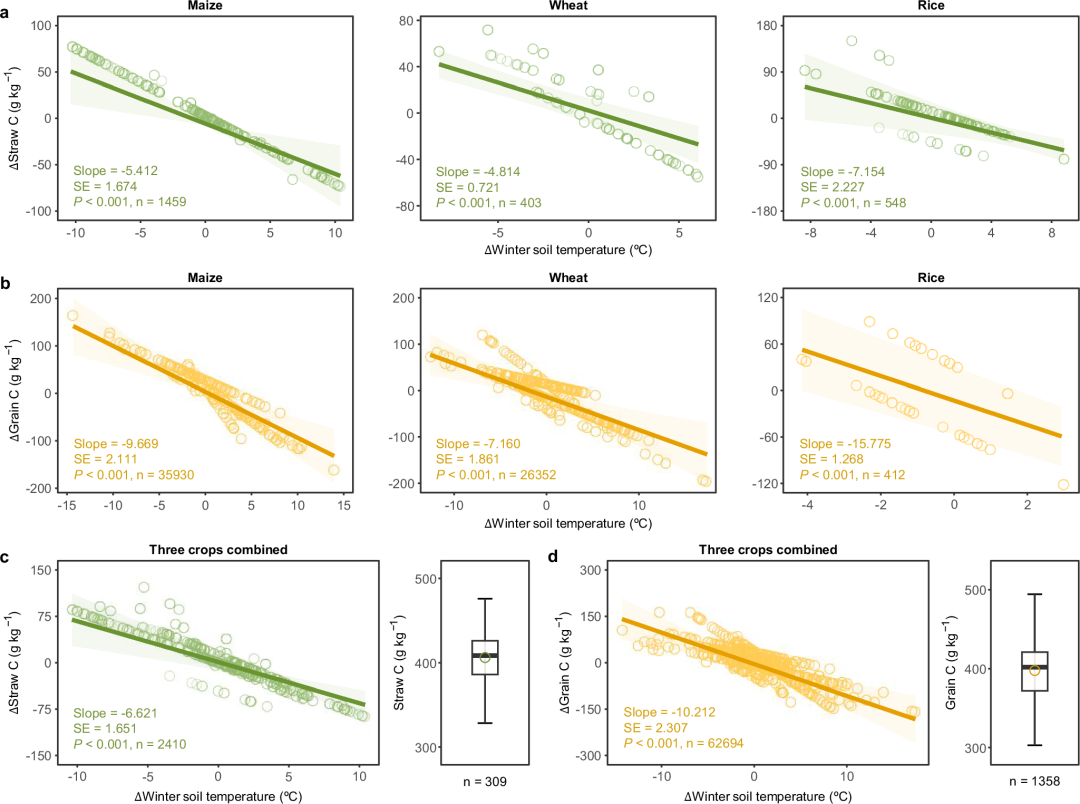

随机森林模型的分析结果表明,在全球范围内以及田间试验中,SOM是继温度变化之后影响作物生物量碳的第二重要因素(详见附件)。为了进一步探究SOM的作用,我们进行了土壤移置试验,将高纬度地区的Mollisols迁移到中低纬度地区(图2a)。该试验从2005年持续到2015年,确保了移置土壤与当地土壤在气候条件、播种时间、光周期、作物类型和品种以及施肥管理等农业实践方面的一致性。试验目的是验证冬季变暖是否会加速SOM分解,从而加剧作物生物量碳损失的假设。

结果显示,从海伦移置封丘和鹰潭的土壤中,SOM下降速率分别为0.97和1.13 g kg-1 per °C(详见附件),显著高于在封丘和鹰潭当地土壤中观察到的速率(分别为0.47和0.26 g kg-1 per °C)。此外,移置土壤中秸秆碳和籽粒碳的下降率也明显高于当地土壤(P < 0.05,图2bc)。这些结果表明,SOM的快速减少可能导致冬季变暖对作物生物量碳的负面影响,这意味着冬季变暖可能通过土壤过程间接影响作物生物量碳。

图2 十年土壤移置试验中冬季土壤温度与作物生物量碳的关系。

a、试验示意图显示了在海伦(北纬47°26′)、封丘(北纬35°00′)和鹰潭(北纬28°15′)进行的十年原地和土壤移置田间试验。来自高纬度海伦地区的黑土分别被移置到封丘(Trans1)和鹰潭(Trans2)的试验地;b, c、散点图表示线性回归模型,描述了秸秆或籽粒碳含量与冬季土壤温度之间的相关性(每个地点n = 30)。拟合线表示线性回归模型,阴影区域表示平均值周围的95%置信区间。星号(*)表示回归斜率之间存在显著统计学差异(P < 0.05)。原位土壤模型与移置土壤模型的斜率比较是通过生成每个模型生成999次重采样来获得斜率系数的分布,并进行双侧 t 检验。冬季土壤温度是指冬季土壤的年平均温度。

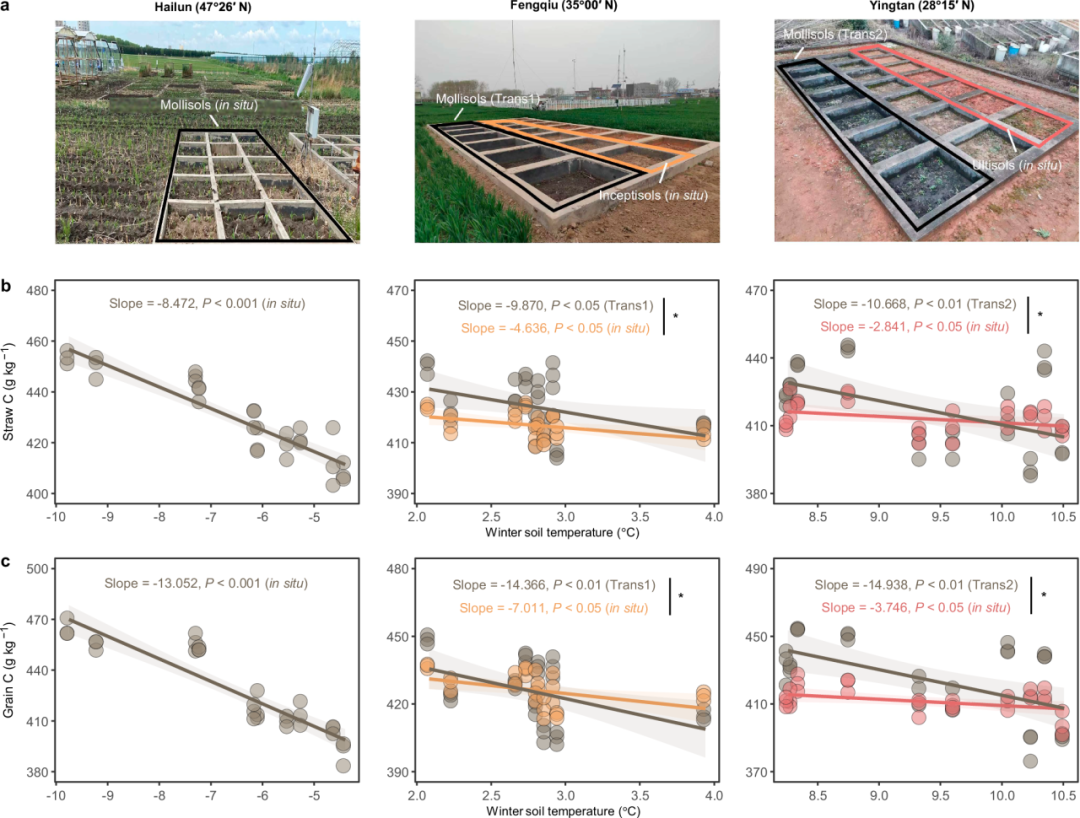

为了进一步揭示冬季变暖通过土壤过程影响作物生物量碳的潜在机制,我们利用结构方程模型(SEM)评估了土壤理化性质、矿质保护、微量营养元素供应、酶活性和微生物多样性对作物生物量碳变化的影响(图3)。SEM分析结果表明,冬季土壤温度、土壤地球化学和微生物特征之间的相互作用可解释高纬度地区作物生物量碳变化的80%、中纬度地区的42%和低纬度地区的44%。

图3 通过结构方程建模阐明的冬季土壤温度、矿质保护、土壤特性、微生物多样性和酶活性对作物生物量C的直接和间接影响。

实线箭头表示假设的因果关系,橙色和蓝色箭头分别表示正向和负向影响。虚线箭头表示不显著的关联。箭头的粗细反映了影响的强度。所有变量均已归一化。土壤属性包括SOM、土壤水分、pH值和微量元素(可利用的铁锌比)。矿物保护包括有机络合铁/铝和无定形铁/铝氧化物(Fep、Alp、Feo和Alo)。微生物多样性通过原核生物和真核生物的香农指数(H′)来衡量。水解酶活性包括α-1,4-葡萄糖苷酶(S-α-GC)和β-1,4-葡萄糖苷酶(S-β-GC)。作物生物量碳包括秸秆和籽粒碳含量。箭头旁标注了标准化路径系数。仅显示显著的路径系数(*P < 0.05,**P < 0.01,***P < 0.001)。

冬季土壤温度升高导致土壤矿物活性显著下降(路径系数 = -0.82 ~ -0.52,P < 0.001;图3),削弱了矿物对SOM的保护作用。SOM的减少进一步引起微量营养元素的减少(路径系数 = 0.61~0.93,P < 0.001),对作物生物量碳产生了显著的负面影响。此外,土壤水分含量对不同纬度地区的影响差异明显,可能与该地区出现的冻融循环有关。在高纬度地区,冬季土壤含水量的增加会对微生物多样性产生不利影响(图3a);而在中低纬度地区,由于没有冻融活动,含水量可提高微生物胞外酶活性或多样性(图3b)。这些发现表明,冬季变暖会导致SOM和微量营养元素的消耗,最终导致作物生物量碳的减少。

- 讨论 -

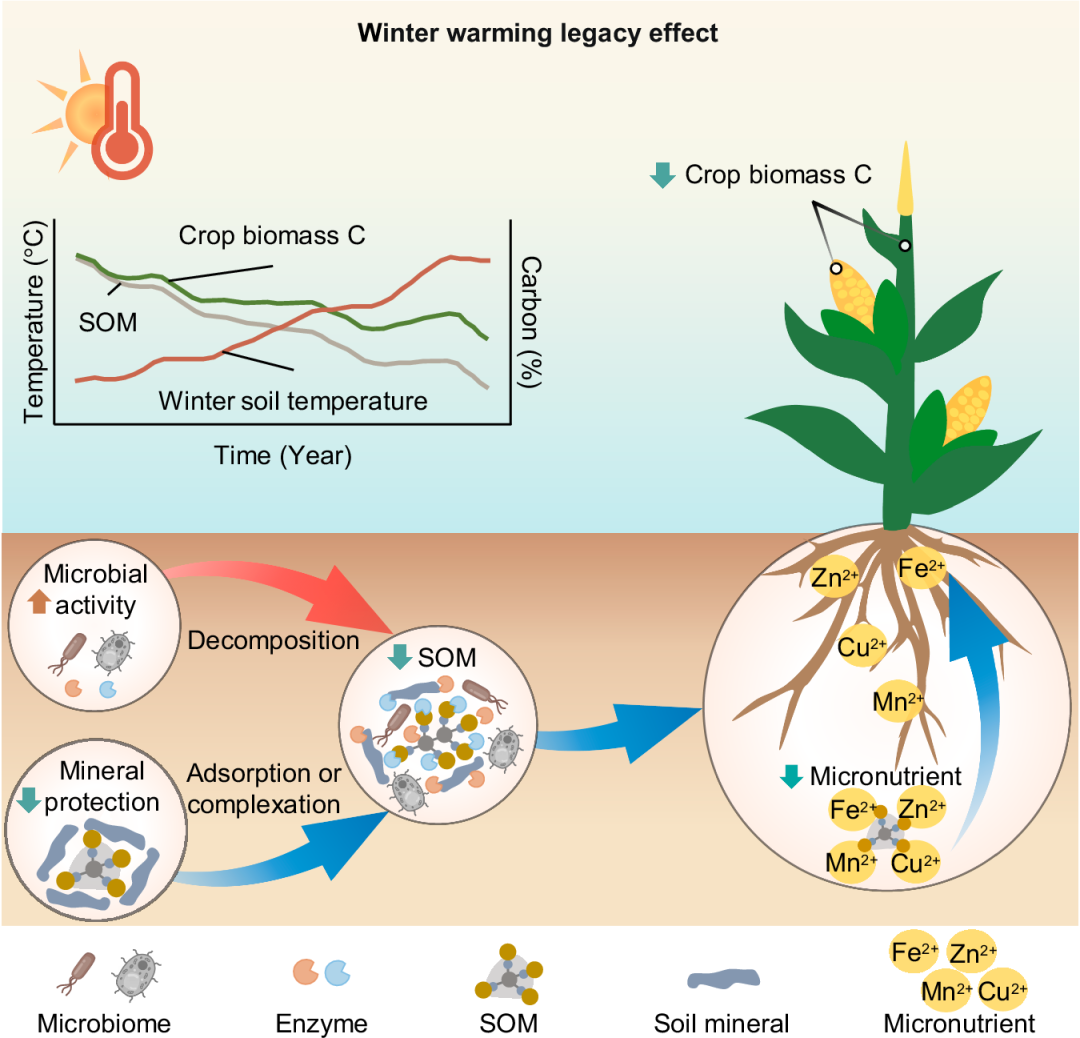

我们的研究结合了全球数据集和长达十年的土壤跨纬度移置试验,深入探讨了冬季变暖对作物生物量碳及潜在土壤过程的影响(图4)。冬季土壤温度的显著升高削弱了矿物质对土壤有机质(SOM)的保护,同时增强了微生物的繁殖和细胞外酶的活性,导致SOM分解加速。这一加速作用可能导致对植物生长至关重要的关键养分过早释放。SOM的大幅减少显著降低了微量营养元素的可用性(详见附件),例如铁、锌、锰和铜——这些元素是植物碳水化合物合成所需的重要催化剂,也是酶促反应的关键因子。因此,微量营养元素的耗竭可能会对作物碳水化合物的合成产生长期的不利影响,并在未来数年逐渐显现,最终导致作物生物量碳的进一步减少。

图4 冬季变暖对作物生物量碳影响的遗留效应示意图。

红色箭头表示过程加强,蓝色箭头表示过程减弱。变量中的橙色向上箭头表示增加,绿色向下箭头表示减少。作物生物量碳包括秸秆碳和籽粒碳含量。

相比中低纬度地区,高纬度地区受冬季变暖影响更为显著,主要由于高纬度地区的冻融循环频率更高,在变暖的条件下,这些过程加剧了SOM及其相关养分的流失。研究结果表明,随着冬季土壤温度的升高,SOM的流失速度显著加快。具体来说,冬季土壤温度每升高1°C,高纬度地区SOM的损失量为0.9 g kg-1,约为中纬度地区的1.5倍,低纬度地区的1.7倍(详见附件)。

除了气候模式对冻融循环的影响外,土壤类型和作物品种等其他因素也可能调节冬季变暖的影响,特别是在中高纬度地区。与低纬度地区的沙质土壤相比,高纬度地区富含黏土的土壤可能表现出不同的热动态。这种土壤性质的差异显著影响SOM分解和养分释放的速率,从而改变冬季变暖对农业生产力的总体影响。

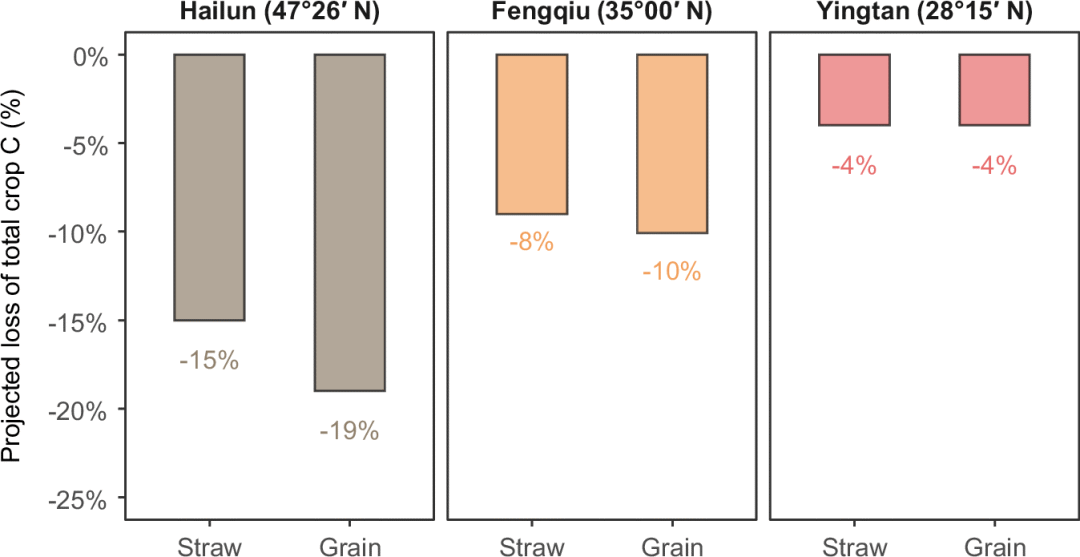

为更好应对全球变暖背景下冬季变暖对作物生物量碳的影响,认识其潜在的长期效应至关重要。将冬季变暖的影响纳入预测模型后,未来全球变暖对作物生产力的预期下降可能比先前估计的更为显著,降幅范围为4%到19%(图5)。这些影响在中高纬度地区尤为显著,降幅可达8%到19%,与全球主要农业区高度重叠。如果忽视这些区域差异,可能会给现有粮食安全带来重大风险,并在未来进一步加剧全球粮食供应链的不稳定性。

图5 预计十年间作物总碳损失量。

预计的作物碳损失通过比较实际作物碳量与先前估算的作物碳量的差值得出。负值表示冬季变暖导致作物碳的减少,且负值越大,损失越严重。这种比较突显了低估冬季变暖对作物生物量碳影响的风险。详细的计算过程请参见“方法”部分。先前估算的作物总碳量与实际作物碳量的变化详见附件。

此外,需特别注意年平均土壤温度与年平均气温之间的区别。当前大多数研究依赖气温来预测未来的粮食产量,这在一定程度上增加了预测的不确定性。我们的实验数据表明,冬季土壤温度平均比相应的空气温度高出约1.4°C(详见附件),土壤温度在某种程度上起到了气温波动“放大器”的作用。此外,根区温度受到土壤水分的影响,这表明土壤水分供应可能会影响土壤温度与作物产量之间的关系。由于土壤剖面中温度和湿度变化显著,整合不同土壤深度的数据对于准确评估气候变暖对未来粮食安全的影响至关重要。

- 结论 -

综上所述,本研究为冬季变暖在区域和全球范围内对作物生物量碳的影响提供了初步证据。研究结果显示,冬季变暖显著减少了作物生物量碳,且高纬度地区受影响尤为严重。这种减少主要是由SOM快速分解和微量营养元素的流失所致。此外,冬季变暖导致SOM减少可能对全球碳循环产生深远影响,削弱土壤作为碳汇的能力,进而增加大气中二氧化碳的浓度。鉴于这些发现,当前的适应战略应重新评估,以充分考虑冬季变暖对作物产量和固碳能力的影响。育种计划可能需要优先培育具备更高光合效率的作物,以应对生长期缩短和土壤养分减少带来的挑战。尽管本研究主要讨论了无机肥料的作用,未来农业实践应更加重视有机肥料的潜在作用。合理的养分管理方法(如有机肥的合理投入)有助于促进作物生长和生物量积累,为在不断变化的环境中维持作物产量提供了一种可持续的解决方案。这些调整对于维持农业生产力、确保全球粮食安全、并推动应对和减缓气候变化的努力至关重要。

参考文献

Ni, H., Hu, H., Zohner, C.M. et al. Effects of winter soil warming on crop biomass carbon loss from organic matter degradation. Nat Commun15, 8847 (2024). https://doi.org/10.1038/s41467-024-53216-2

- 通讯作者简介 -

第一作者

中国科学院南京土壤研究所

倪浩为

博士

倪浩为,中国科学院南京土壤研究所博士毕业生,主要关注农田土壤碳氮循环的生物过程。在Nat Commun、ISME J等期刊发表了多篇论文。

通讯作者

中国科学院南京土壤研究所

梁玉婷

研究员

主要从事耕地土壤质量与产能提升研究领域,长期致力于微生物资源选育与土壤提质增效研究与实践,围绕土壤微生物组识别与根际调控方向,带领团队建立了土壤功能微生物高通量识别与选育平台,创建了耐酸铝合成微生物组方法,提出了土壤微生物源有机碳评估新算法及有机碳分配新机制;在Nat Food、Nat Geosci、PNAS、Nat Commun等期刊发表论文90余篇,任中国土壤学会土壤质量标准化委员会主任。

宏基因组推荐

本公众号现全面开放投稿,希望文章作者讲出自己的科研故事,分享论文的精华与亮点。投稿请联系小编(微信号:yongxinliu 或 meta-genomics)

猜你喜欢

iMeta高引文章 fastp 复杂热图 ggtree 绘图imageGP 网络iNAP

iMeta网页工具 代谢组MetOrigin 美吉云乳酸化预测DeepKla

iMeta综述 肠菌菌群 植物菌群 口腔菌群 蛋白质结构预测

10000+:菌群分析 宝宝与猫狗 梅毒狂想曲 提DNA发Nature

一文读懂:宏基因组 寄生虫益处 进化树 必备技能:提问 搜索 Endnote

16S功能预测 PICRUSt FAPROTAX Bugbase Tax4Fun

生物科普: 肠道细菌 人体上的生命 生命大跃进 细胞暗战 人体奥秘

写在后面

为鼓励读者交流快速解决科研困难,我们建立了“宏基因组”讨论群,己有国内外6000+ 科研人员加入。请添加主编微信meta-genomics带你入群,务必备注“姓名-单位-研究方向-职称/年级”。高级职称请注明身份,另有海内外微生物PI群供大佬合作交流。技术问题寻求帮助,首先阅读《如何优雅的提问》学习解决问题思路,仍未解决群内讨论,问题不私聊,帮助同行。

点击阅读原文,跳转最新文章目录阅读

1145

1145

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?