点击蓝字 关注我们

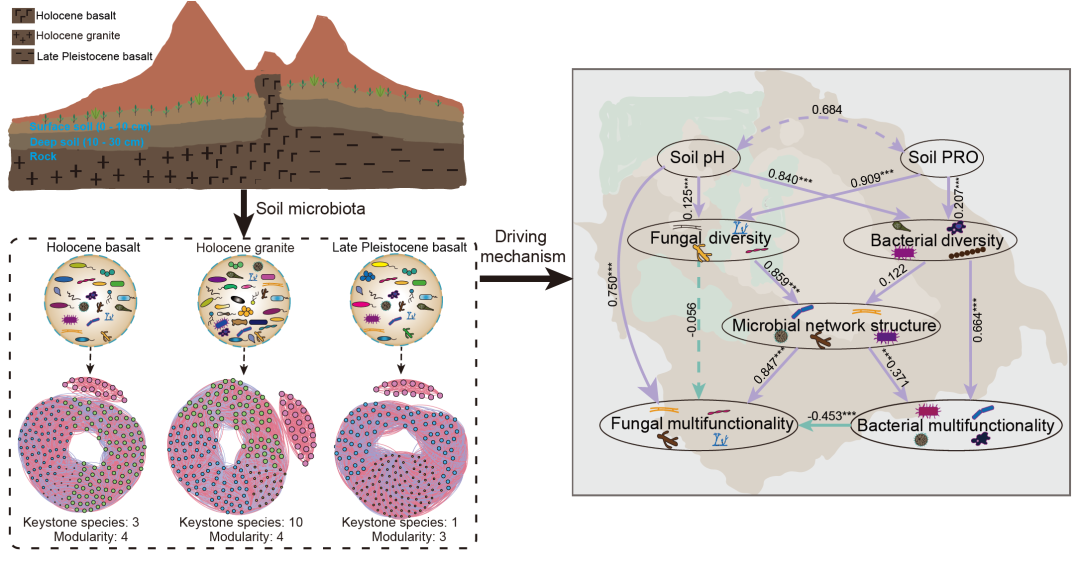

火山极端环境下不同岩石表层土壤微生物组的模式和驱动因素

iMeta主页:http://www.imeta.science

综 述

● 原文链接DOI: https://doi.org/10.1002/imt2.122

● 2023年6月19日, 内蒙古大学包玉英、安徽农业大学陈金等团队在 iMeta 在线联合发表了题为 “Patterns and drivers of microbiome in different rocksurface soil under the volcanic extreme environment ” 的文章。

● 本研究以乌兰哈达火山群全新世玄武岩、全新世花岗岩和晚更新世玄武岩表层土壤为研究对象,采用Illumina MiSeq高通量测序分析细菌和真菌群落的组成和结构。

● 第一作者:陈金、李自姗

● 通讯作者:包玉英 (ndbyy@imu.edu.cn)

● 合作作者:徐道龙、肖清臣、刘海静、李晓玉、朝鲁蒙、屈翰霆、郑雅心、刘新燕、王鹏飞

● 主要单位:内蒙古大学生命科学学院,牧草与特色作物生物学教育部重点实验室;安徽农业大学生命科学学院,作物抗逆境育种国家工程实验室;江南大学生物技术学院,工业生物技术教育部重点实验室

亮 点

● 火山极端环境下的土壤微生物群落组成。

● 土壤细菌网络的稳定性高于真菌网络。

● 全新世花岗岩具有比玄武岩更复杂的微生物网络。

● 土壤pH值和土壤总蛋白是微生物网络稳定性的关键驱动因素。

摘 要

火山喷发是造成生态和地质扰动的常见原因。尽管岩石及其表层土壤是极端火山环境中微生物的可行栖息地,但在这种环境中微生物群落结构的变化仍然知之甚少。本研究以乌兰哈达火山群全新世玄武岩、全新世花岗岩和晚更新世玄武岩表层土壤为研究对象,采用Illumina MiSeq高通量测序分析细菌和真菌群落的组成和结构。不同岩石表层土壤微生物群落组成不同,随着时间的推移,同一岩石表层土壤微生物群落数量有所增加。细菌群落以放线菌(46.70-52.90%)和变形杆菌(13.63-16.10%)为主,真菌群落以子囊菌为主(58.30-79.21%)。通过ANOSIM和LEfSe分析,可以推断细菌在火山环境中可能比真菌更稳定(细菌:R = 0.769,P = 0.001;真菌:R = 0.555,P = 0.001)。在全新世玄武岩和晚更新世玄武岩的比较中,研究发现微生物网络的复杂性(links:6141 < 8232;avgk:61.41 < 82.32)随着时间的推移逐渐增加,但正负相关呈相反趋势(P / N:1.400 > 1.201)。花岗岩表层土壤微生物群落对乌兰哈达火山活动的反应比玄武岩更稳定,这可能与花岗岩表层土壤微生物群落中基石群落数量较多有关。此外,土壤pH和总蛋白对土壤微生物群落有显著影响。总体而言,这些结果丰富了我们对火山岩表层土壤环境条件下微生物群落的理解。

视频解读

Bilibili:https://www.bilibili.com/video/BV1Nx4y1o7DK/

Youtube:https://youtu.be/kSTu5mzlwQQ

中文翻译、PPT、中/英文视频解读等扩展资料下载

请访问期刊官网:http://www.imeta.science/

全文解读

引 言

火山活动具有重要意义,不仅因为它是塑造全球景观的强大力量,而且它也是地质和生态扰动的常见原因。中国北方内蒙古乌兰哈达火山爆发于第四纪,火山活动可分为晚更新世和全新世两个阶段。火山岩提供有关火山构造过程的信息,某些构造环境形成特定的火山岩组合。乌兰哈达火山以碱性玄武岩为主,含少量花岗岩。同时,火山爆发导致地表植被的破坏和原生土壤的流失。因此,土壤微生物倾向于在岩石上寻找栖息地。先前的研究表明,微生物在岩石中的定殖受到岩石的物化性质的影响,如矿物组成、渗透率、孔隙结构以及水分有效性和营养来源等环境因素。许多关于微生物的研究在不同的地点和岩石上取得了进展。无论岩石类型如何,微生物的定植可以发生在不同的沉积岩中,例如石灰岩,盐石,石膏和火成岩,例如玄武岩和花岗岩。然而,火山极端环境的岩表土壤中的微生物尚未被广泛报道,引起了我们的关注。

先前的研究表明,一些火山地区是极端环境,大气干燥,温度极低,养分利用率低,紫外线辐射高。乌兰哈达火山群属于中温带半干旱陆相季风气候,具有干旱、寒风、温差大等特点。因此,生活在极端环境中的微生物可能会找到合适的栖息地来保护自己。例如,在极度干燥的阿塔卡马沙漠,尽管微生物数量减少,但土壤的反硝化功能仍保持不变。土壤微生物群落可以适应和抵抗寒冷的南极环境中的短期温度扰动。研究表明,极端环境中独特的微生物群落影响气候调节、土壤肥力和生态系统稳定性

土壤微生物对外界环境变化具有极强的适应性和敏感性,在维持生态系统功能中起着重要作用。进行微生物共生生态网络分析可以增强我们对复杂微生物群落的理解。根据先前的研究,各种环境因素,如土壤pH值、蛋白质、营养物质等都会影响微生物群落结构,特别是在极端环境下。土壤pH值是塑造土壤微生物区系形成的主要非生物因素。这种分布模式既适用于整个微生物群落,也适用于单个微生物组。此外,土壤细菌和真菌群落已被证明在某些环境条件的稳定性方面表现出巨大而显著的差异。

如上所述,出于对火山极端环境下不同岩石表层土壤微生物群落变化的好奇,本研究对乌兰哈达第四纪火山不同岩石表层土壤微生物群落的变化进行了研究。本研究旨在进一步(1)确定不同火山岩表层土壤微生物群落结构的变化;(2)探索火山极端环境下岩石表层土壤真菌和细菌群落的关键物种;(3)研究各种环境因素对土壤微生物群落的影响。本研究可为乌兰哈达火山极端环境下土壤微生物群落的研究提供新的思路。

结 果

高通量测序和微生物群落组成概述

对土壤样品进行Illumina配对端测序结果显示,细菌16S rRNA基因序列的总读数为447,762,平均长度为253.10 bp。真菌ITS基因序列的总读数为472,558,平均长度为242.49 bp。然后去除属于线粒体、叶绿体和绿藻的操作分类单元(OTU),然后子采样到最小化的读数样本,即283,590(细菌)和279,270(真菌)读数(图1A, B)。根据每个样地观察到的OTU,使用样地之间的稀疏曲线评估土壤微生物群落的丰富度。所有样品的稀疏曲线都是饱和的,表明测序深度足够,可以代表几乎所有的细菌和真菌群落(图S1)。稀疏曲线和PCA分析结果表明我们的分组是可靠的(图S2)。不同岩石表层土壤和同一岩石表层土壤不同时期的微生物群落组成不同(图1C, D)。所有处理组中的细菌群落主要由放线菌门(46.70-52.90%)、变形杆菌门(13.63-16.10%)和酸杆菌门(10.12-12.23%)组成(图1C)。所有处理中组的真菌群落主要由子囊菌门(58.30-79.21%)和担子菌门(26.21-12.78%)组成(图1D)。

图1. 基于土壤微生物群落的高通量测序和群落组成

维恩图评估的不同处理中细菌(A)和真菌(B)群落的共享和独特OTU。不同样品中细菌(C)和真菌(D)的相对丰度。

微生物群落差异及共生网络分析

ANOSIM结果表明,土壤细菌群落比真菌群落更稳定 (图2)。利用LEfSe方法鉴定的3个样地的微生物群落和具有统计学意义的核心微生物群落(图2B, C)。字母p、c、o、f和g分别代表门、纲、目、科和属。LEfSe结果显示,细菌群落中存在2门4纲10目17科30属63支(图2B),真菌群落中存在32支(1纲3目12科16属)(图2C)。此外,线性判别分析(LDA)结果显示,全新世玄武岩、花岗岩和晚更新世玄武岩的微生物区系分别有33、15和15种细菌。真菌在全新世玄武岩、花岗岩和晚更新世玄武岩微生物区系中分别检测到11、13和8个真菌种型(图S3)。结果表明,细菌和真菌的组成不同,不同岩石表层土壤中细菌的生物标志物多于真菌。

对于土壤微生物,我们将所有样品中丰度最多的前100个细菌和真菌属定义为核心微生物组。通过对核心土壤微生物群落中核心微生物组的共现网络分析,构建了整个微生物网络(图2D-F)。根据共现网络按模块划分,其中全新世玄武岩和全新世花岗岩共4个模块;而晚更新世玄武岩则有三个模块。网络拓扑属性显示3个样地的节点相同,晚更新世玄武岩的总链路数、平均连通性(avgK)和平均聚类系数(avgCC)最高。而全新世玄武岩的平均路径长度(GD)最高(表S2)。3个样地共现网络中正相关比例大于负相关比例。相比之下,随机网络的模块化(M)、GD和avgCC均低于经验网络。

考虑到network hubs,connectors,和module hubs被视为关键分类群,根据模块间连通性(Pi)和模块内连通性(Zi)的值将节点分为网络集线器、外设、模块集线器和连接器(图2g - 1);网络集线器、连接器和模块集线器被视为关键分类群。全新世玄武岩中鉴定出具有unclassified_f_Micrococcaceae、腐质霉(Humicola)和wb1_P19的关键分类群(图2G);全新世花岗岩中鉴定出微单孢菌(Luedemannella)、醋菌(Acidibacter)、unclassified_o_Helotiales、荚孢腔菌(Sporormiella)、凯氏腔菌(Keissleriella)、Psychroglaciecola、MND1、支孢瓶霉(Cladophialophora)、被孢霉菌(Mortierella)和unclassified_o_Gammaproteobacteria(图2H);而在晚更新世玄武岩中发现了红杆菌(Rubrobacter)(图2I)。

图2. 微生物群落差异和网络分析

(A)基于bray_curtis距离的细菌和真菌ANOSIM分析。LDA评分为3.0的分支图>三个样地中细菌(B)和真菌(C)谱系的系统发育。字母p,c,o,f和g分别代表门,类,目,科和属。(D-F)3个样地核心微生物群落共现网络。(G-I)Zi-Pi图显示了基于Zi(模块内的连通性)和Pi(模块间的连通性)的三种火山岩中的真菌和细菌节点分布。

环境因子和微生物群落组成对微生物网络结构和真菌多功能性的影响

根据全随机森林模型,细菌和真菌多样性(香农多样性指数)的变化分别为60.05%和33.95%。在细菌群落中,确定了6个关键环境预测因子,主要预测因子是植物总叶绿素含量(9.8%),其次是土壤pH值(8.7%)、土壤总蛋白(6.9%)、土壤有机磷(7.2%)、植物过氧化物酶(6.1%)和土壤碳氮比(4.3%)(图3A)。十倍交叉验证显示,当模型中包含四个变量时,交叉验证误差最小(图S4a)。排除土壤总蛋白和土壤C/N对模型精度的影响最大,而排除土壤pH和土壤总蛋白对模型精度的影响最小(图3C)。此外,在真菌群落中确定了5个关键的环境预测因子,主要预测因子是土壤pH值(9.6%)、土壤超氧化物歧化酶、(9.5%)、土壤总蛋白(8.9%)、土壤总磷、(5.7%)和植物超氧化物歧化酶、(3.4%)(图3B)。十倍交叉验证表明,当模型中包含五个变量时,交叉验证误差最小(图S4b)。排除土壤总蛋白对模型精度的影响最大,而排除土壤pH值对模型精度的影响最小(图3D)。随机森林分析表明,土壤微生物多样性与土壤pH和土壤总蛋白密切相关。

图3. 环境因子对微生物群落的影响及各属性间的因果关系

(A-D)基于随机森林分析的不同环境因子对土壤细菌和真菌多样性的预测影响。(E)主要环境因子对土壤微生物群落影响的结构方程模型(SEM)。(F)基于扫描电镜的桑基图,其中流线的厚度表示标准总效应大小(直接效应加间接效应)。

讨 论

尽管同一类型岩石中不同形成时间的岩石表层土壤微生物群落组成存在一定差异,但差异不如不同类型岩石之间大。全新世和晚更新世玄武岩表层土壤中放线菌和子囊菌的相对丰度高于花岗岩,但玄武岩与花岗岩的差异程度大于全新世和晚更新世(图1C,D)。这些差异可能是由岩石化学成分和它们所在的微环境的差异引起的。先前的研究表明,不同类型岩石的化学性质会影响微生物群落。有趣的是,由于矿物包裹体的类型不同,花岗岩中的微生物群落结构与其他岩石类型有显著差异。玄武岩的镁含量高于其他岩石类型。全新世花岗岩表层土壤微生物群落连通性优于全新世玄武岩,avgCC和avgK均较高。此外,关键物种往往是密切相关的分类群,对微生物网络有很大影响。研究表明,自然生态系统中的关键物种在演替后往往会出现变化,这种变化除了调节生态系统功能外,还会对碳、氮、磷等营养物质的生物地球化学循环产生实质性影响。不同的岩石类型也有不同的关键物种,以花岗岩表层土壤中的关键物种最多。这表明花岗岩的性质可能会显著影响表层土壤的微生物群落,这一结果在以往的研究中很少报道,需要进一步研究。因此,我们推测岩石的组成可能会影响覆盖岩石表面的土壤中的微生物群落。在节点数量相同的情况下,晚更新世玄武岩微生物网络的连接数、平均值和平均数均高于全新世玄武岩。这与我们先前的研究表明一致,较老的火山土壤中的微生物群落比较年轻的火山土壤在结构上更加多样化。

在本研究中,古细菌的含量非常低(1-2%),因此仅对细菌和真菌进行了分析和讨论。放线菌门、变形杆菌门、酸杆菌门、子囊菌门和担子菌门在所有土壤样品中均占优势。这些菌门的成员常被发现在极端环境中生存得很好。火山是极端的环境,居住在这些地区表层土壤中的微生物需要适应现有的条件。前人研究表明,玄武岩的镁含量高于其他岩石类型,镁会影响寒冷环境下放线菌群落的分布。放线菌门的成员可以产生能够承受极端环境并促进岩石风化的孢子。变形杆菌门的丰度低于放线菌门(图1),但它们是营养丰富的环境中常见的促定植者,在有机底物含量高的环境中生长。先前的研究已经解释快速生长的细菌更喜欢营养丰富的环境,而缓慢生长的寡营养细菌可以在低营养的环境中生存。与这些研究相似,变形杆菌门丰度低可能与乌兰哈达火山极端环境中营养物质缺乏有关。

由各种岩石发育而来的土壤具有不同的物理化学性质,这强烈影响细菌和真菌群落。微生物与植物形成密切的联系,以适应不同的环境条件。植物总叶绿素含量是影响细菌多样性的主要因素(图3A),叶绿素衍生物是自由基猝灭剂。根据之前的一项研究,自由基猝灭剂对微生物具有不可逆作用。有趣的是,在本研究中,土壤pH被确定为影响真菌多样性的关键因素(图3B)。土壤pH值已被证明是土壤微生物群落分布的主要驱动因素。土壤pH调节土壤中的酶活性、有机质矿化和生物降解。值得注意的是,植物与土壤因子的交互作用强于任何单一因素,表明火山岩土壤微生物群落受多种因素的影响。结构方程模型(SEM)是一种先验的方法,用于可视化变量之间的因果关系,主要是通过将数据拟合到因果假设模型。SEM揭示了关键环境因子与群落组成结构、微生物网络结构与多功能性之间的直接和间接关系,进一步支持了土壤pH对微生物群落的重要影响(图3E)。值得注意的是,真菌α多样性是微生物网络结构的主要贡献者,而土壤pH值是真菌功能的主要贡献者,这与先前的研究一致,表明真菌对极端环境更具弹性。由于温度对微生物群落的影响较大,未来需要开展更多的土壤样品和实验,探索岩石对火山环境下土壤微生物群落分布的影响。

结 论

本研究调查了乌兰哈达火山群中不同类型岩石表层土壤微生物群落的组成和结构。结果表明,3种岩石表层土壤微生物群落组成存在显著差异;土壤细菌群落比真菌群落更稳定。此外,土壤pH值和土壤总蛋白对3种火山岩土壤微生物群落有显著影响。这些发现对于提高我们对火山环境中土壤微生物群落分布和环境因子贡献的认识具有重要意义。

数据可用性

所有测序数据均已存放在NCBI序列读取档案(SRA)中,入藏号为PRJNA911355(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/bioproject/PRJNA911355)和PRJNA911411(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/bioproject/PRJNA911411)。补充材料(方法、图形、表格、脚本、图形摘要、幻灯片、视频、中文翻译版本和更新材料)可在在线 DOI 或 iMeta Science http://www.imeta.science/ 中找到。

引文格式:

Chen, Jin, Zishan Li, Daolong Xu, Qingchen Xiao, HaijingLiu, Xiaoyu Li, Lumeng Chao, Hanting Qu, Yaxin Zheng, Xinyan Liu, Pengfei Wang, and Yuying Bao. 2023. “Patterns and drivers of microbiome in different rock surface soil under the volcanic extreme environment.” iMeta. e122. https://doi.org/10.1002/imt2.122

作者简介

陈金(第一作者)

● 安徽农业大学副教授,硕士生导师。

● 研究方向为微生物资源开发与利用,相关学术成果发表在iMeta、Catena、Environmental Pollution、Microbial Biotechnology等期刊。主持国家自然科学基金1项,担任iMeta、Exploration期刊青年编委。

李自姗(第一作者)

● 安徽农业大学2022级生物学硕士生。

● 研究方向为微生物资源开发。

包玉英(通讯作者)

● 内蒙古大学教授,博士生导师。中国微生物学会理事,中国菌物学会理事,菌根及内生真菌专业委员会副主任委员,植物结构与生殖生物学专业委员会委员。

● 研究方向为丛枝菌根真菌(AMF)生物多样性、微生物资源开发与生态修复,主持国家自然科学基金项目5项,“十二五”国家科技支撑计划项目、“十三五”国家重点研发计划项目的子课题各1项,内蒙古自然科学基金重大、重点项目各1项、内蒙古科技计划项目5项。获内蒙古自治科技进步一等奖,内蒙古自治区“五一劳动奖章”等荣誉。发表学术论文60多篇,其中SCI收录20余篇。

更多推荐

(▼ 点击跳转)

iMeta | 德国国家肿瘤中心顾祖光发表复杂热图(ComplexHeatmap)可视化方法

iMeta | 浙大倪艳组MetOrigin实现代谢物溯源和肠道微生物组与代谢组整合分析

1卷1期

1卷2期

1卷3期

1卷4期

2卷1期

2卷2期

期刊简介

“iMeta” 是由威立、肠菌分会和本领域数百位华人科学家合作出版的开放获取期刊,主编由中科院微生物所刘双江研究员和荷兰格罗宁根大学傅静远教授担任。目的是发表原创研究、方法和综述以促进宏基因组学、微生物组和生物信息学发展。目标是发表前10%(IF > 15)的高影响力论文。期刊特色包括视频投稿、可重复分析、图片打磨、青年编委、前3年免出版费、50万用户的社交媒体宣传等。2022年2月正式创刊发行!

联系我们

iMeta主页:http://www.imeta.science

出版社:https://onlinelibrary.wiley.com/journal/2770596x

投稿:https://mc.manuscriptcentral.com/imeta

邮箱:office@imeta.science

6256

6256

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?