这种轻产品是因为AI技术而新出现的一类产品,原有的经典产品、硬件等,依然存在,本文观点只针对“轻产品”。

轻产品是AI生成的产品,prompt就是PRD,大模型的各种能力会完成PRD到产品的转化。

因为AI能力越来越强,越来越多的需求可以用轻产品来承接,同样的prompt(需求描述)可以生成越来越完善的产品,所以,不用留恋于任何一个产品本身,而只需要不断琢磨“问题/需求/prompt”。

需求/问题 vs 产品/解决方案,变得有点像大脑与身体,基因与蛋白质表达,这让我想到了三体里的“只送大脑”。从价值评判上来说,“身体/蛋白质”会越来越低。

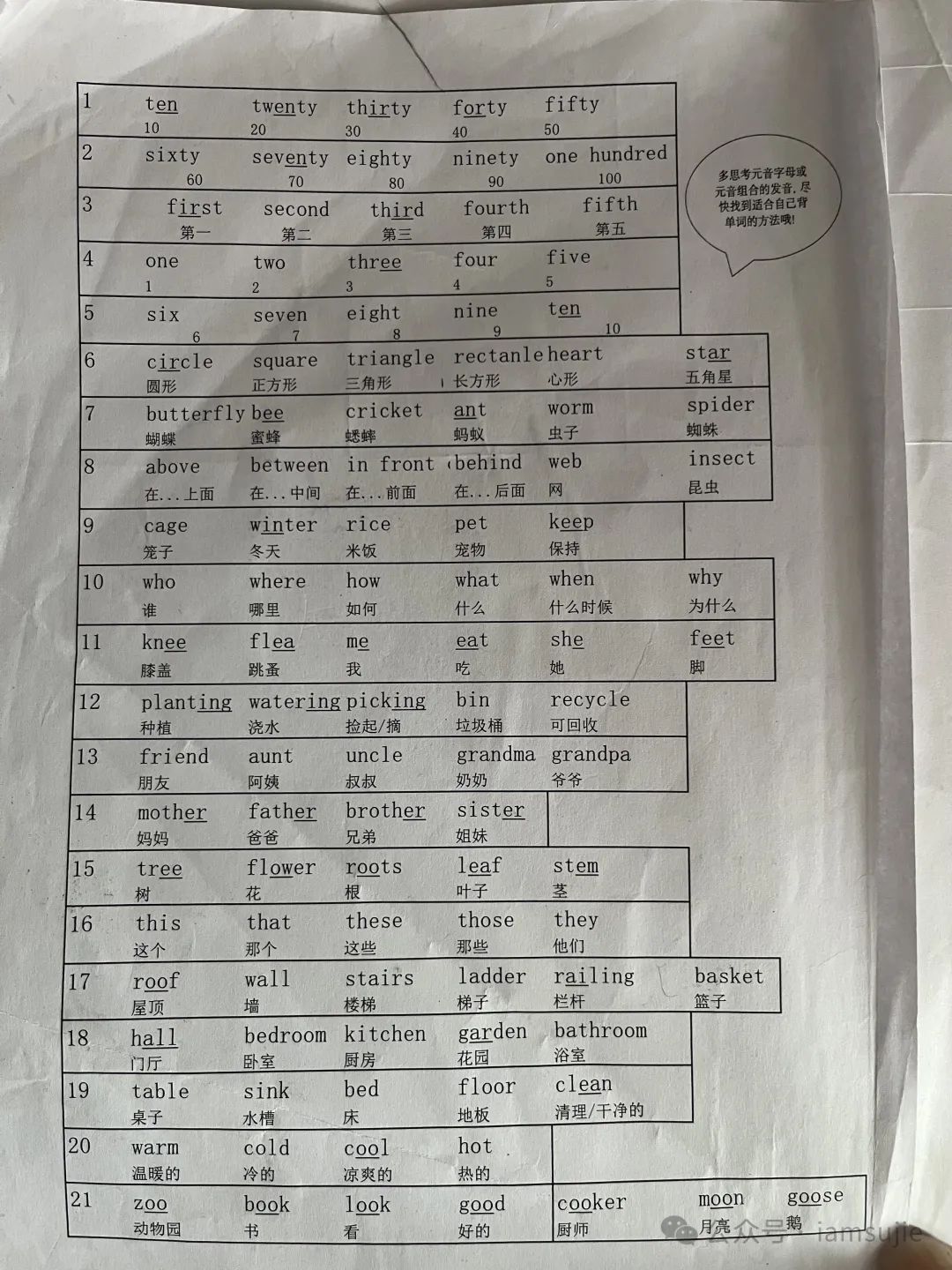

轻产品是一种可交互的内容,和一篇文字、一个视频没本质区别,都是信息的呈现方式,它们之间可以轻松的互相转化,这是一种解决方案形态之间的转化,比如,帮儿子把一张需要背诵的单词表变成一个学英语的贪吃蛇小游戏。

单词表,拍照识别,让AI整理成表格(当然,我也可以问老师要电子版,主要是检验AI能力);

经典贪吃蛇,二创,主要玩法就是按照单词拼写顺序,吃对食物,演示视频如下;

免费送个副业思路:做一堆这样的学习小游戏,向家长收费???

轻产品本质上都是开源的,对于从业者,看到产品,倒推一下prompt即可。

但,开源会有等级,最高的等级是向用户开源,用户可能没有倒推prompt的能力,他们需要的是,可以在使用产品的时候用自然语言“二创”。

这也很容易理解,产品的从轻到重,是一个连续的光谱。越轻的产品,参与创造的门槛越低,对准确度要求越低(可容错)。

于是,应用市场/应用商店(轻产品的聚合与分发)本身的价值会越来越大,社区属性会越来越强,用户们一边使用一边“二创”,比较匹配的平台,先是小红书之类、再晚些是抖音之类的。

这种“二创”的版权问题,可以考虑引入区块链技术。

除了产品的市场,相应的,也会有需求/prompt的市场。

以上轻产品的特性,天然对应着小团队,从想法到产品的路径缩短,经手的“岗位数量”减少。

每一个职能角色都因为AI的助力开始向周边职能蔓延,谁会被取代,和职能无关,而是和这个人本身的一些底层能力有关。

岗位抬头不再重要,人人都是产品经理,也都是“碳基全栈”。

古典产品经理的能力(用户洞察,机会发现,定义问题)比古典研发的能力要更重要。

这种团队,小到1个人,全生命周期只能赚1万块的产品也可以做。

最大也就是不超过10个人的工作室,能做出几个月赚几十万、几年赚几百万的产品就算成功,很像内容团队。

他们也不太需要大笔的投资,也不太可能变成独角兽。

轻产品的生命周期很短,要用的时候即时生成,用完即弃,一次性。

产品生命周期的管理方法产生重大变化,从“验证-成长-平台-衰退”的曲线变为“涌现-爆发-湮灭”的脉冲。

原型与产品一体化,验证就是用产品本身来验证,然后,快速增长+变现的目标会叠加在一起,出现衰退则立马放弃。

轻产品的商业化,也许是直接向用户收费,极低的费用,也许是广告,类似看各种数字内容的付费模式。

当然,轻产品的用户也没那么多,满足少数人、甚至一个人的单次需求也可以做。很多产品里面,那些排在需求列表里永远也不会被满足的低优先级需求,都可以拿出来看看。

这些需求,大厂依然没法做,但养活一个工作室绰绰有余。

轻产品毫无壁垒,一旦出现,快速繁殖、杂交、变异,越来越适应环境(需求),形成类似生物演化的创新机制,其源头是源源不断出现的“新用户新场景新需求新渠道”,只要还有“新”,就可以。

对于轻产品,不太需要传统意义的产品管理、项目管理,凭着团队主动性干就完了。

同理,组织管理也被极大弱化,几个人志同道合比较重要。

甚至,这种组织也是动态生成的,每个生成式的新产品,对应着一个生成式的临时组织,做完就散了。

大公司大团队依然有价值,他们不是做“轻产品”,而是做“轻产品生成系统”,比如Vide Coding的IDE、某些Agent、甚至大模型本身。

如果谁能先探索出——轻产品作为传统产品的"卫星应用"——这种模式,可能是一种机会。

大厂的考核模式会有大变化,传统的有形工作量考核再无意义(都是AI生成的),会更偏“问题/需求侧”的价值创造——业务结果,或者,我排除了多少“死路”。

大厂们还要探索一个既有产品们的范式转换:

旧范式:用户 -- 面向碳基的产品;

新范式:用户 -- agents -- 面向硅基的“产品”。

以上想法,截至2025年5月。

_________

苏杰(iamsujie),产品创新顾问,《人人都是产品经理》丛书作者,良仓孵化器创始合伙人,阿里8年产品经理,集团产品大学负责人。如需产品经理/产品思维/产品创新相关领域的培训咨询服务,欢迎联系这个微信(13758212411)。

3万+

3万+

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?