汽车的操纵稳定性是指在驾驶者不感到过分紧张、疲劳的情况下,汽车能遵循驾驶者通过转向系统及转向车轮给定的方向行驶,且当遭遇外界干扰时,汽车能抵抗干扰而保持稳定行驶的能力(操纵+稳定)

汽车的操纵稳定性是汽车主动安全性的重要评价指标。

一、操纵稳定性包含的内容

汽车的操纵稳定性研究内容较广泛,涉及较多的评价指标。下面做简要介绍:

- 汽车在转向盘输入或外界干扰输入下的侧向运动响应随时间而变化的特性称为时域响应特性

- 转向盘输入有角位移输入和力矩输入

- 外界干扰输入主要是指侧向风和路面不平产生的侧向力

(第一个最重要)

2.横摆角速度频率响应特性

3.转向盘中间位置操纵稳定性

4.回正性

5.转向半径(评价参量:最小转向半径)

6.转向轻便性

Tips:目前部分轿车上使用的电动助力转向系统 (EPS)能很好地兼顾各种车速下行驶时的转向轻便性

7.直线行驶性能

8.典型行驶工况性能

Tips:在汽车性能参数里,往往以应急性能给出。主要包括:蛇行绕桩速度(满载/空载)、紧急变线速度(满载/空载)

9.极限行驶能力

二、车辆坐标系与转向盘角阶跃输入下的时域响应

1.车辆坐标系

2.稳态响应特性

- 汽车直线行驶时,急速转动转向盘至某一转角时,停止转动转向盘并维持此转角不变,即给汽车以转向盘角阶跃输入。

- 转向盘角阶跃输入经短暂时间后,汽车进入等速圆周行驶,称为转向盘角阶跃输入下进入的稳态响应

3.瞬态响应特性

三、操纵稳定性的研究方法

显然,对于操稳性,闭路系统模型是更符合实际的,但研究起来更复杂;在其他性能的研究中,反馈可能不重要

四、操纵稳定性的两种试验评价方法

- 主观评价法也存在两个严重缺陷:受到评价者个人主观因素的影响,不同评价者可能给出差别极大的评价结果; 不能给出“汽车性能”与“汽车结构”之间关系的信息。

- 研究汽车的操纵稳定性,闭路系统是非常真实的,但其理论模型的建立和分析非常复杂。为此还是采用开路模型,利用客观评价法来分析汽车的操纵稳定性。

第二节 轮胎的侧偏特性

本节主要研究轮胎的侧偏现象和侧偏特性。>侧偏特性是指侧偏力、回正力矩与侧偏角的关系

1.轮胎的坐标系(侧偏角很重要,右手定则:拇指朝上,四指为正向侧偏角)

二、轮胎的侧偏现象和侧偏力一侧偏角曲线

1.侧偏力

三、轮胎结构、工作条件对侧偏特性的影响

1)轮胎的尺小、型式和结构参数对侧偏刚度有显著影响

2)垂直载荷大,k大(垂直载荷过度增会使侧偏刚)

总结:对侧偏刚度影响最大的两个因素:轮胎自身的结构和垂直载荷。

四、回正力矩(轮胎发生侧偏时,会产生作用于轮胎绕OZ轴的力矩,该力矩称为回正力矩)

侧偏力往左,车辆向左转弯

![]()

第三节 线性二自由度汽车模型对前轮角输入的响应

将首先建立线性二自由度汽车模型:在此基础上,分析汽车的稳态响应特性、瞬态响应特性和频率响应特性

一、线性二自由度汽车模型运动微分方程

1.建模中假设

在上述假设下,汽车被简化为只有侧向和横摆两个自由度的两轮汽车模型。且同一车轴左右车轮的侧偏刚度相同。

2.两轮汽车模型及车辆坐标系

3.运动学分析

沿y方向的加速度

4.二自由度汽车动力学分析

该部分公式推导很麻烦,需要记住下面的核心公式:

该方程用汽车结构参数和使用参数反映了二自由度汽车模型做曲线运动的基本关系。

此方程本身并未限定输入形式(阶跃还是正弦...),也不表明稳态还是瞬态。

二、前轮角阶跃输入下汽车的稳态响应一等速圆周行驶

可见,稳定性因数取决于车辆结构参数,其正负取决于侧偏刚度和质心位置的匹配

2.稳态响应的三种类型

3.几个表征稳态响应的参数

定性分析前轮侧偏角,对转向有削弱作用;而后轮侧偏对转向则是一种加剧

三、前轮角阶跃输入下的瞬态响应

瞬态响应是一个比较短暂而又非常复杂的过程。在此,仅对其响应品质和稳定条件做简要介绍

表征响应品质好坏的4个瞬态响应的参数

第四节 汽车操纵稳定性与悬架的关系

本节将学习弹性侧偏角、 侧倾转向角和变形转向角等基本概念,分析不同悬架及参数对汽车操纵稳定性的影响,了解改善汽车操纵稳定性的方法。

线性二自由度汽车模型对汽车进行了较多简化,汽车行驶过程中,还应考虑以下因素对轮胎侧偏角的影响:

1) 前、后轴左、右两侧车轮的垂直载荷要发生变化

2) 车轮有外倾角,由于悬架导向杆系的运动及变形,外倾角将随之变化

3) 车轮上有切向反作用力

4) 车身侧倾时悬架变形,悬架导向杆系和转向杆系将产生相应运动及变形

一、车厢侧倾

1)侧倾轴线:车厢相对于地面转动时的瞬时轴线

2)侧倾中心:侧倾轴线通过前、后轴处横断面上的瞬时转动中心;其位置由悬架导向机构决定,常用图解法确定

侧倾轴线是侧倾中心的连线

思考:先确定侧倾轴线再确定侧倾中心,还是先确定侧倾中心再确定侧倾轴线?

确定侧倾中心时:假定车厢不动,地面和车轮相对车厢转动2假定车轮与地面间无相对滑动;3对四连杆机构会用到三心定理

1) 单横臂独立悬架车厢的侧倾中心

2) 双横臂独立悬架车厢的侧倾中心

2.悬架的侧倾角刚度

1) 悬架的线刚度

侧倾力矩取决于车辆结构和行驶工况,而侧倾角刚度则完全取决于车辆结构。

侧倾问题的求解思路:由车辆结构参数 (主要是悬架系统的型式、尺寸和弹性特性)确定侧倾角刚度;由车辆运动形态(侧向加速度) 和结构参数(主要是总体尺寸和质量分布) 确定侧倾力矩:二者相除,得到侧倾角。

侧倾角反应曲线运动时车厢相对地面的倾斜程度会改变车轮的外倾角,同时引起左右侧车轮垂直载荷的重新分配,可以进一步分析汽车的操纵稳定性

二、侧倾时垂直载荷在左右轮上的重新分配及其对稳态响应的影响

侧倾力矩计算包括:悬挂质量、非悬挂重力、非悬挂质量离心力

对于前后悬架而言,变形量(侧倾角) 是相同的,而侧倾刚度不同。

那么一定有:侧倾刚度大的悬架 (车轴) 分担的侧倾力矩大侧倾刚度小的悬架(车轴) 分担的侧倾力矩小。

侧倾力矩是针对悬架而言的,对于车轮则意味着两侧的垂直载荷发生变化,即“重新分配”

为增加汽车的不足转向量,应该使得前轮的侧偏角增加得比后轮的多;也就是使前轮的平均侧偏刚度下降得比后轮的多;也就是要求前轴左右车轮垂直载荷的变动量一再分配一大于后轮的。

当横向稳定杆布置在前轴时,可以提高前悬架的侧倾角刚度;侧倾时,前后轴侧倾角相同,而前悬架侧倾角刚度较大,所以可以分担更多的侧倾力矩,其左右车轮垂直载荷的变动量就更大;所以有利于增加不足转向量。

四、侧倾转向

车厢侧倾所引起的前转向轮绕主销的转动、后轮绕垂直于地面轴线的转动,即车轮转角的变动,称为侧倾转向

注意,此处的“转向角”,是将车轮看做刚体发生的刚性转动。不属于轮胎的弹性侧偏,而是对弹性侧偏的一种补充。

五、变形转向一悬架导向装置变形引起的 车轮转向角

六、变形外倾一悬架导向装置变形引起的外倾角的变化

第五节 汽车操纵稳定性与转向系的关系

一、转向系的功能与转向盘力特性

1、转向系的功能

1)驾驶者通过转向盘控制前轮绕主销的转角,从而操纵汽车的运动方向。

2)凭借转向盘的反作用力, 将整车及轮胎的运动、受力状况反馈给驾驶者,以获得“路感”3)转向盘的输入有两种方式: 角输入和力输入。

2.转向盘力特性

3.转向盘力特性的影响因素

转向盘力特性决定于下列因素:转向器角传动比及其变化规律、转向器效率、动力转向器的转向盘操作力特性、转向杆系传动比、袋向杆系效率、由悬架导向杆系决定的主销位置、轮胎上的载荷、轮胎气压、轮胎力学特性、地面附着条件、转向盘转动惯量、转向柱摩擦阻力以及汽车整体动力学特性等

二、不同工况下对操纵稳定性的要求

三、评价高速公路行驶操纵稳定性的试验转向盘中间位置操纵稳定性试验(On CenterHandling Test)

汽车在高速公路上高速行驶时,具有以力输入为主和转向盘 (反作用)力是重要信息源的特点

四、转向系与汽车横摆角速度稳态响应的关系

1.侧倾时转向系统与悬架的运动干涉

车厢侧倾时,如果非独立悬架汽车的转向系与悬架在运动学上关系不协调,将引起转向车轮干涉转向的现象。

2.转向系刚度与转向车轮的变形转向

- 在转向盘至转向车轮之间,包括转向器、转向杆系与转句器固定处在内的刚度,称为转向系 (角)刚度

- 转向系刚度低,前转向轮的变形转向角大,增加了汽车为不足转向趋势。

- 转向系刚度高,高速行驶时的“路感”较好。

第六节 汽车操纵稳定性与传动系的关系

本节将介绍地面切向反作用力对汽车稳态转向特性的影响,还将介绍利用地面切向反作用力控制转向特性的方法和原理

一、地面切向反作用力与“不足一过多转向特性”的关系

1)汽车在弯道上以大驱动力加速行驶

适度增加不足转向是好的

4)随着驱动力的增加,轮胎回正力矩通常也有所增加,这也增加了前轮驱动汽车的不足转向趋势

二、地面切向反作用力控制转向特性的基本概念简介

2.切向力控制方法

1)总切向反作用力控制:ABS就是总制动力控制,保证较佳的滑动率,提高制动时汽车的方向稳定性;TCS 是总驱动力控制,防止出现过大的滑转率提高驱动时汽车的方向稳定性

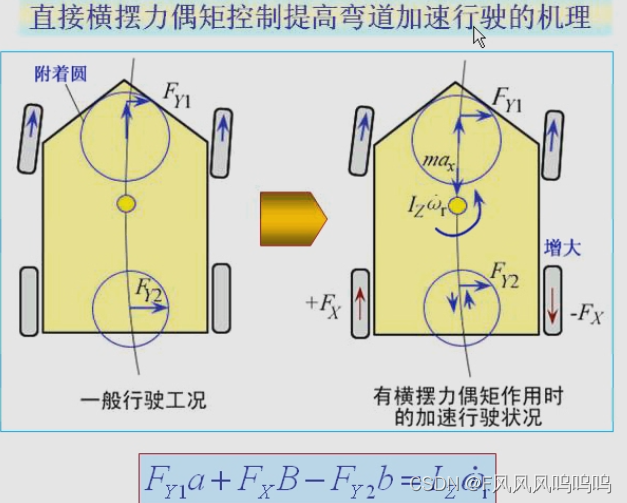

3) 内、外侧车轮间切向力分配的控制:由于改变内、外侧驱动力分配的比例,与在装有普通差速器的汽车上再施加一定数值的横摆力偶矩是一样的,这种驱动力的控制方式也常称为横摆力偶矩控制

第七节 提高操纵稳定性的电子控制系统

防抱死制动系统 (ABS) 与驱动力控制系统 (TCS)都是提高汽车操纵稳定性的电子控制系统

目前有更多的电子控制系统能显著改善汽车的操纵稳定性。

(涉及较多动力学基础和电子控制理论,不做深入要求)

2.车辆稳定性控制系统(VSC或称ESP)

系统是以ABS为基础发展而成的

基本工作原理是:在大侧向加速度、大侧偏角的极限工况下,利用左右两侧制动力之差产生的横摆力偶矩来防止出现难以控制的侧滑现象。

当前轮侧滑时:

当后轮侧滑时:

二、横摆力偶矩及制动力的控制效果

结论

1)为了保持汽车的稳定性,当后轴要侧滑发生激转时,应对汽车施加外侧的横摆力偶矩2)当前轴要侧滑而使汽车驶离弯道时,应对汽车施加适当大小向内侧的横摆力偶矩,使后轮的侧偏角达到最大侧偏力的角度

3)还应对汽车施加纵向减速力

三、各个车轮制动力控制的效果

四、四个车轮主动制动的控制效果

第八节 汽车的侧翻

汽车侧翻是指汽车在行驶过程中绕其纵轴线转动90°或更大的角度,以至车身与地面相接触的一种极其危险的侧向运动

一、刚性汽车的准静态侧翻

本章要点

- 汽车操纵稳定性的概念及研究范围(评价)

- 车辆坐标系与轮胎坐标系

- 线性二自由度汽车模型的建立和微分方程

- 稳态横摆角速度增益和稳定性因数

- 稳态响应的表征

- 瞬态响应的品质和收敛(稳定) 条件

- 侧倾问题 (操稳性与悬架的关系)

- 操稳性与转向系和传动系的关系、电子稳定控制系统

- 侧翻问题

文章详细阐述了汽车操纵稳定性的概念,包括时域响应特性、横摆角速度频率响应、转向盘中间位置操纵稳定性等方面。轮胎的侧偏特性和垂直载荷对操纵稳定性有显著影响。悬架系统和转向系的角色在侧倾、侧倾转向及变形转向中显得至关重要。此外,电子控制系统如ABS和VSC在提高操纵稳定性方面的功能也被提及。

文章详细阐述了汽车操纵稳定性的概念,包括时域响应特性、横摆角速度频率响应、转向盘中间位置操纵稳定性等方面。轮胎的侧偏特性和垂直载荷对操纵稳定性有显著影响。悬架系统和转向系的角色在侧倾、侧倾转向及变形转向中显得至关重要。此外,电子控制系统如ABS和VSC在提高操纵稳定性方面的功能也被提及。

3851

3851

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?