在5G基站和毫米波雷达的实际应用中,工程师们常常遇到一个棘手的问题:明明设计时完美匹配的电路,在实际工作中却会出现信号失真和效率下降。这背后往往隐藏着一个关键因素——高频板材介电常数的稳定性问题。

一、介电常数不稳定的"元凶"

想象一下,在炎热的夏季,基站设备内部温度可能升至80℃以上;而在寒冷的冬季,又可能降至零下。这种温度变化会导致高频板材的介电常数发生显著漂移,就像一根随温度伸缩的"标尺",让原本精确设计的电路参数失去准星。

我们通过实验发现,普通FR-4材料在-40℃到+85℃范围内,介电常数变化可达8%以上。而优质的高频专用板材,如罗杰斯RO4350B,能将这个变化控制在2%以内。这种差异在毫米波频段会直接导致明显的相位偏移,影响波束成形精度。

二、微观世界的"密码"

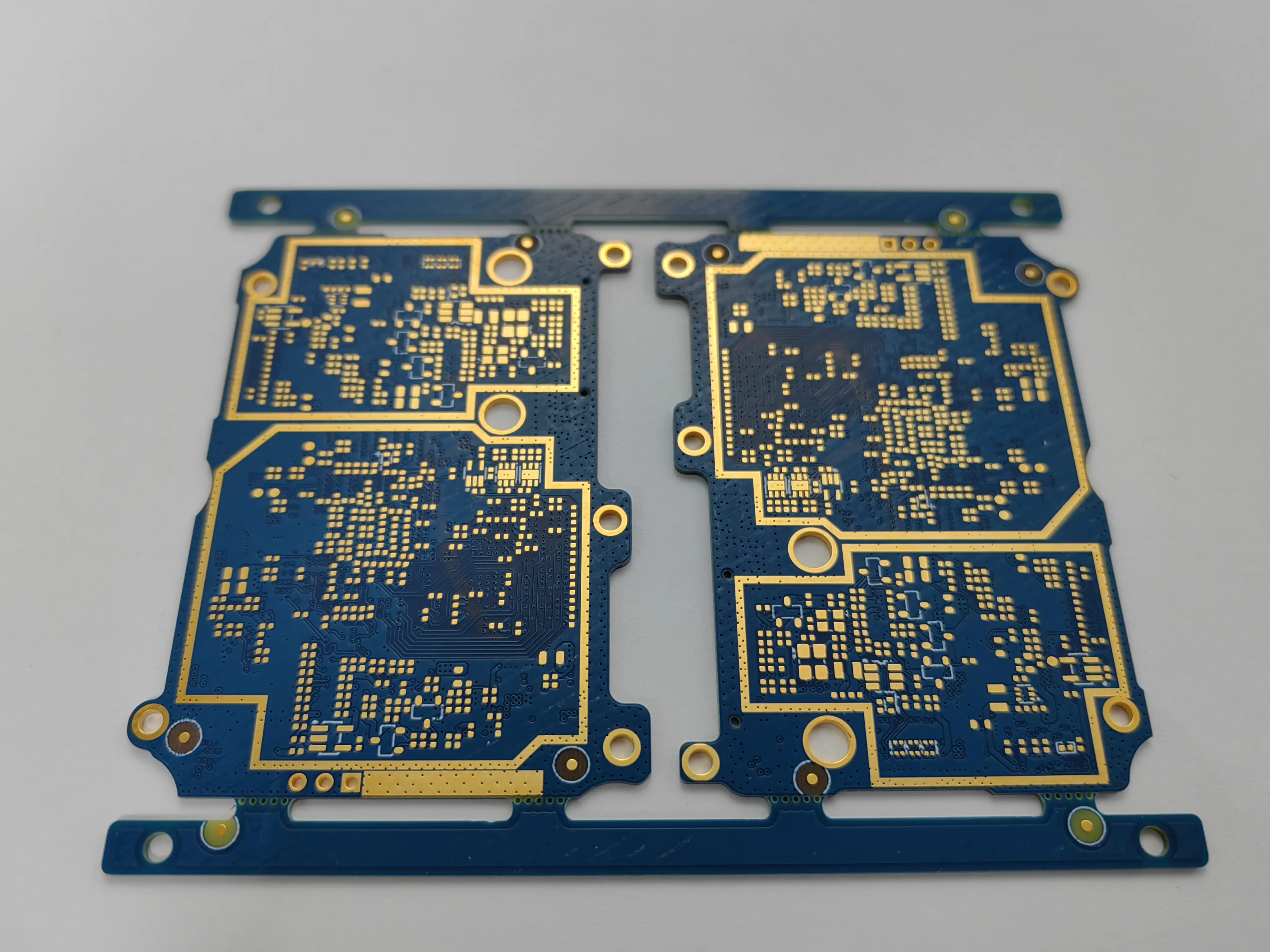

在电子显微镜下,高频板材呈现出精彩纷呈的微观世界。陶瓷填料像岛屿般均匀分布在树脂"海洋"中,这些"岛屿"的分布密度和形状决定了材料的介电特性。我们发现,当陶瓷填料含量达到65%左右时,材料会达到一个性能"甜蜜点"——既能保证足够的机械强度,又能获得优异的介电稳定性。

更有趣的是,通过特殊的表面处理工艺,可以让填料与树脂形成"互锁"结构。这种结构就像无数微小的弹簧,能够缓冲温度变化带来的应力,从而保持介电常数的稳定。我们的实验数据显示,经过优化处理的样品,在1000次-40℃到+125℃的热循环后,介电常数漂移小于0.5%。

在实际生产中,提高介电常数稳定性就像走钢丝,需要在多个因素间找到平衡点。增加陶瓷填料可以提高稳定性,但会降低板材的韧性;提高固化程度有利于稳定性,但又会增加脆性。

开发的多层级优化方案在实践中取得了良好效果:

-

采用梯度填料分布设计,在表层维持高填料含量保证稳定性,在内层适当降低含量保持韧性

-

引入纳米级界面改性剂,在不影响介电性能的前提下提升界面结合力

-

优化固化工艺曲线,在保证充分固化的同时避免过度交联

16

16

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?