文章目录

- 介绍

- 术语和定义

- 测量准备

- 尺寸编码

- 基准面和基准点的确定

- 内部尺寸的尺寸编码、名称及测量方法

- 外部尺寸的尺寸编码、名称及测量方法

- 行李箱/货箱尺寸的尺寸编码、名称及测量方法

- 附录

- D.1 相对于X和Z平面基准点的尺寸

- D.2 相对于Y基准平面基准点尺寸

- D.3 R点尺寸

- D.4 侧视图

- D.5 前排脚部进入间隙

- D.6 第二排脚部进入间隙

- D.7 两门轿车脚部进入间隙

- D.8 头部空间(侧视图)

- D.9 驾驶员腿部空间

- D.10 标准排距座椅尺寸

- D.11 长排距座椅布置尺寸

- D.12 短排距座椅布置尺寸

- D.13 驾驶员处宽度

- D.14 后视图

- D.15 头部间隙(后视图)

- D.16 侧视图

- D.17 侧视图

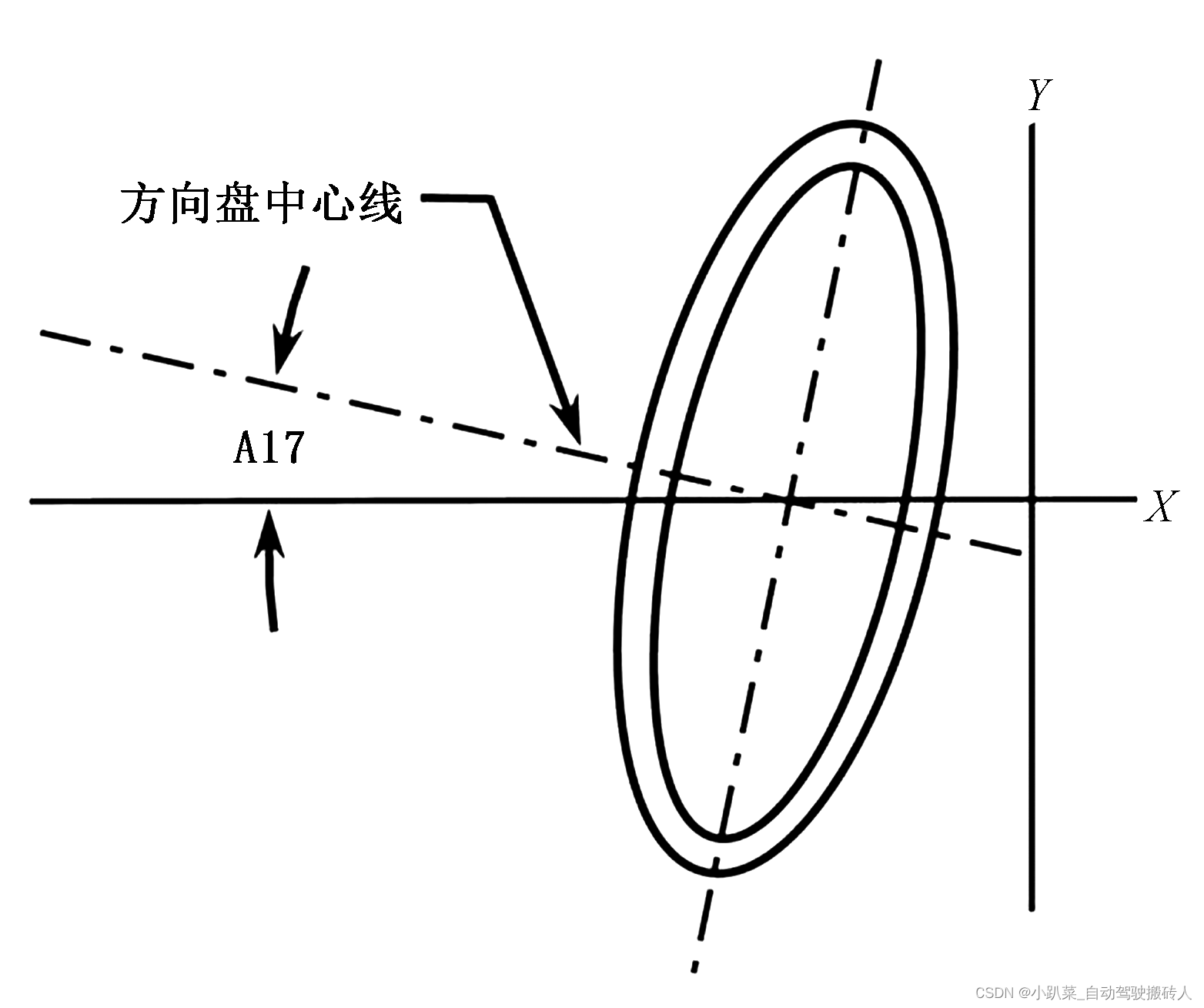

- D.18 方向盘俯视图

- D.19 座椅尺寸1

- D.20 座椅尺寸2

- D.21 后备箱尺寸,两种开闭件

- D.22 后备箱尺寸,两种开闭件

- D.23 后备箱盖打开

- D.24 后部空间长度

- D.25 后备箱通道

- D.26 后备箱宽度

- D.27 座椅靠背高度

- D.28 后备箱舱内高度

- D.29 后备箱打开的高度

- D.30 可折叠座椅后备箱1

- D.31 可折叠座椅后备箱2

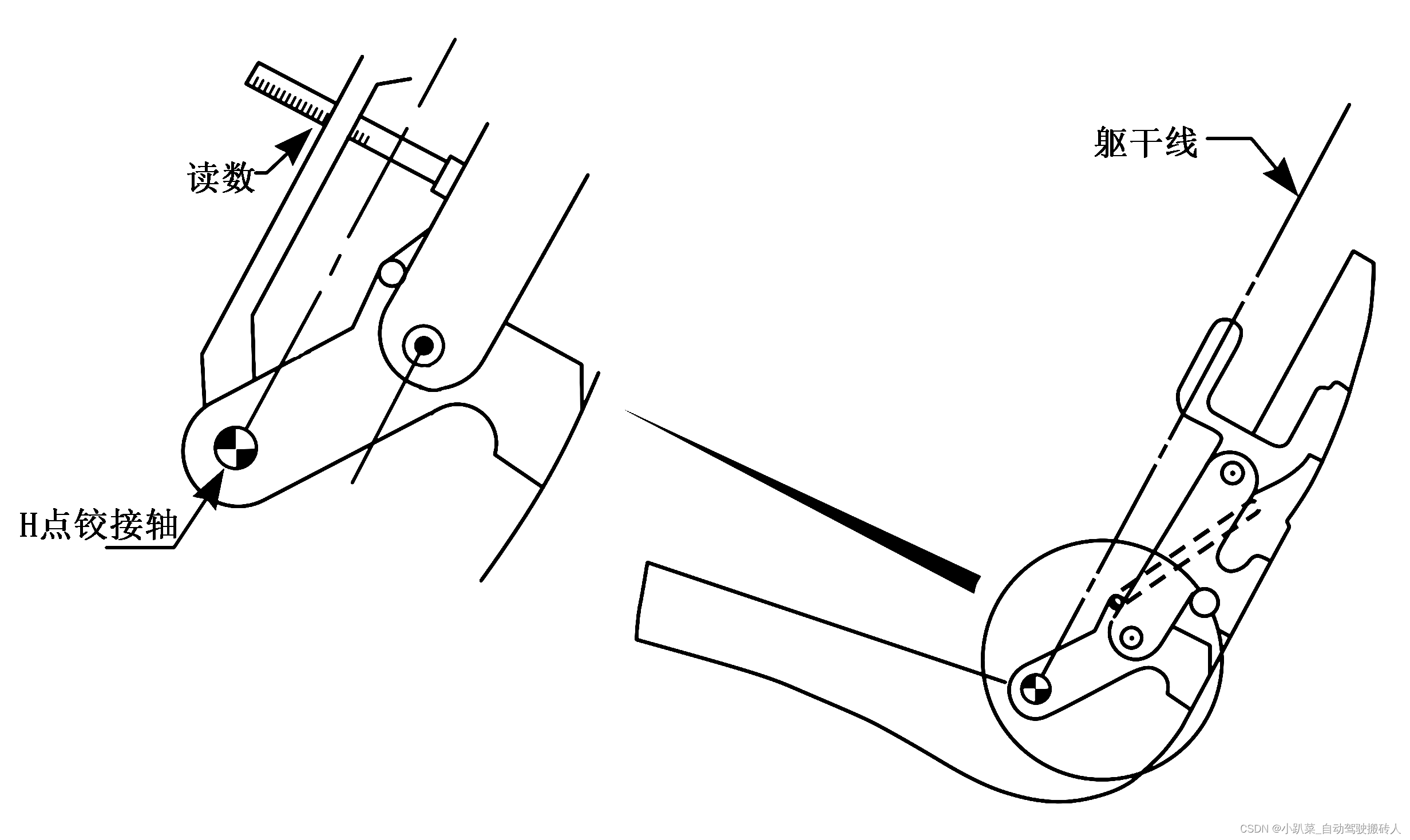

- D.32 H点测量装置角度

- D.33 腰部支撑突出量(LSP)

- D.34 头部最小间隙

- D.35 受压地面和未受压地面

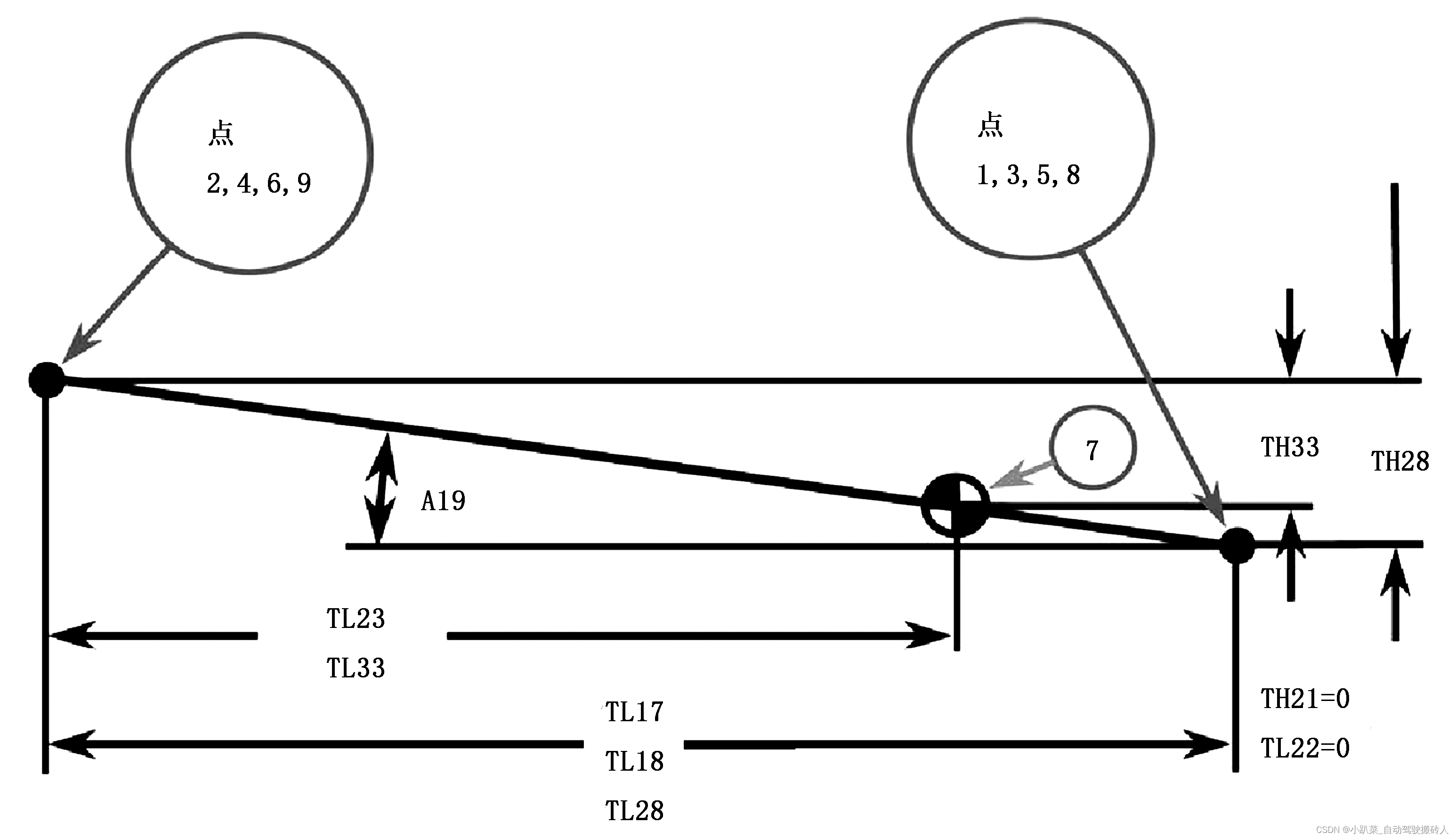

- D.36 H点行程路径(6向调节座椅)

- D.37 H点行程路径(2向调节座椅)

- D.38 带后视镜的车宽

- D.39 侧视图上车辆外部高度

- D.40 玻璃角

- D.41 背门处于最大开启状态

- D.42 背门处于最大开启状态

- D.43 轴距

- D.44 翻转角

- D.45 货箱长

- D.46 车门开启角

- D.47 装货通道尺寸

- D.48 货箱尺寸

- D.49 货箱尺寸

- D.50 接近角离去角

- D.51 前后端长度

介绍

本文主要介绍了汽车主要尺寸的测量方法。下方内容适用于M类、N类车辆,其他类型的车辆也可参照执行。

术语和定义

车辆坐标系

由相互关联的三个垂直正交平面组成,用于确定平面、轴、点的位置关系,见下图。

Y基准平面 —— 上图定义的车辆纵向对称平面。

X基准平面 —— OEM规定的垂直于Y基准平面的垂直面。

Z基准平面 —— OME规定的垂直于Y基准平面和X基准平面的平面。

Y平面 —— 平行于Y基准平面的平面。

X平面 —— 平行于X基准平面的平面。

Z平面 —— 平行于Z基准平面的平面。

X向 —— 平行于X平面法线的方向。

Y向 —— 平行于Y平面法线的方向。

Z向 —— 平行于Z平面法线的方向。

基准点、线、面 —— OEM规定的三个或多个实际点、线和面。

H点及H点测量装置

H点 —— 在HPM 中,H点是躯干和大腿的旋转中心,模拟人体躯干和大腿的铰接中心,用于座椅实际H点的确定。在HPM Ⅱ中,H 点是座板总成和背板总成的铰接中心点,位于HPM Ⅱ或HPD 的侧向中心线上。H 点通常指臀部点或臀部铰接点,但不精确代表人的臀部关节点的位置。

实际H点 —— 在HPM 中,座椅位于制造厂指定的乘坐基准点位置,HPM 采用合适的腿长时,在其躯干线和大腿杆中心线的铰接中心处测得的H点。在HPM Ⅱ中,座椅位于制造厂指定的乘坐基准点位置,HPM Ⅱ采用合适的姿态时,在其座板总成和背板总成的铰接中心点处测得的H 点。

R点 —— 制造厂设定的设计H 点位置,特别指定为R 点或SgRP,且满足下述所有要求的点:

1. 是用于建立乘员调节工具和尺寸的基本基准点;

2. 模拟人体躯干和大腿铰接中心位置;

3. 具有相对于所设计的车辆的结构建立的坐标;

4. 建立了每个指定乘坐位置的最后面或制造厂指定的正常驾驶和乘坐位置的H 点,它考虑了座

椅所有的调节状态,包括水平、垂直和倾斜,但不包括用于非正常驾驶和乘坐目的的座椅移动。

H点行程路径 —— 指定乘坐位置的座椅在所有的调节状态(包括水平、垂直和倾斜)下H 点所有的可能位置。

三维H点装置 —— 用于测定车辆上的实际H 点和实际躯干角的装置。

三维H点装置 Ⅱ(HPM Ⅱ) —— 新的SAE(Society of Automotive Engineers)H 点装置,用于更加准确地测定车辆上的实际H点和实际躯干角以及其他参数值的装置。HPM Ⅱ主要的变化是改进了可重复性,使用更加方便,增加了一些附加部件,增强了测量能力,并尽可能减小这些改进对基准点位置和其他测量值的影响。

H点测量装置 —— 包括三维H 点装置(HPM)及三维H 点装置 Ⅱ(HPM Ⅱ)在内的,用于测量车辆上实际H 点和实际躯干角的测量装置的统称。

乘员参考点及参考平面

膝关节点(K点) —— H点测量装置上大腿与小腿的铰接点,见章节《H点及H点测量装置》中的参考图。

小腿线 —— 在Y平面内,H点测量装置上连接K点到踝点的线,见章节《H点及H点测量装置》中的参考图。

大腿线 —— 在Y平面内,H点测量装置上连接K点和H点的线,见章节《H点及H点测量装置》中的参考图。

躯干线 —— 在HPM 中,头部空间探杆向后紧靠HPM 背板时,探测杆的中心线。在HPM Ⅱ中,通过H 点和胸部滑动铰接轴的直线,见章节《H点及H点测量装置》中的参考图。

踝点 —— H点测量装置鞋具与小腿的铰接点,见章节《H点及H点测量装置》中的参考图。

踵点(HOS) —— 当乘员的座椅位于R点时,H点测量装置的右踵与压下的地板覆盖层或其他踵部支撑面的交点,见章节《H点及H点测量装置》中的参考图。

踏点(BOF) —— 鞋底上,鞋具侧向中心线上离HOS 203mm处的一个点,见下图。

踝足底线 —— 在侧视图上,起点为过HOS与BOF的连线上距HOS 286.9mm的点且与鞋底成6.5°的一条直线,见章节《H点及H点测量装置》中的参考图。

踏点参考点(BOFRP) —— 脚后跟位于加速踏板踵点(AHP),鞋底放置在加速踏板平面上时,鞋底面垂直于侧向中心线且距加速踏板踵点203mm 的直线与加速踏板中心面的交点,见上图。

加速踏板踵点(AHP) —— 当踝角为87°,鞋具放在未受压加速踏板平面上,鞋后跟与压下的地板覆盖层的交点,见上图。

鞋底(BOS) —— 鞋具的底面,用于在侧视图确定平面或角度,见上图。

加速踏板点(APP) —— 在侧视图上加速踏板表面中心线距离AHP 200mm的点,见上图。

乘员地板平面 —— H点测量装置鞋具鞋底与车身底板相接触所构成的平面。

地板参考点(FRP) —— 鞋具放在受压地板覆盖物上,脚后跟与受压地板覆盖物的交点,见下图。

方向盘中心 —— 前轮处于直线前进状态时,方向盘轮圈上表面与转向管柱中心线的交点。

乘员中心面 —— 每个指定乘坐位置R点的Y坐标平面。对于单人座椅,一般情况下指座椅中心面。对于长条座椅,乘员中心面由制造厂指定。

座位布置类型

长排距座椅 —— 当前排座椅在设计位置,H点测量装置位于后排左外侧座椅上时,与前排座椅间犡方向上连续的距离足够安放踝角大于130°的H点测量装置的(第一排到第二排,第二排到第三排等)连续两排座椅。

标准排距座椅 —— 当前排座椅在设计位置,H点测量装置位于后排左外侧座椅上时,与前排座椅间犡方向上连续的距离足够安放踝角不大于130°的H 点测量装置的(第一排到第二排,第二排到第三排等)连续两排座椅。

短排距座椅 —— 当前排座椅在设计位置,H点测量装置位于后排左外侧座椅上时,H点测量装置的鞋具或腿模型在X方向最小极限位置时与前排座椅装饰物或座椅结构相干涉的连续两排座椅。

车身设计术语

门槛 —— 门框下边部分的零部件。

行李箱/货箱地板 —— 车身内部用于放置行李或货物的区域所形成的上表面。

C点 —— 在Y基准平面内,前罩板、发动机罩或外部组件上的最高点沿X向在汽车前风窗玻璃外表面上的投影点,见下图。

D点 —— 在Y基准平面内,后背舱或外部组件上的最高点沿X向在汽车后风窗玻璃外表面上的投影点,见下图。

透明区 —— 汽车风窗玻璃或其他透明表面的透光率(当光线与表面成直角测量时)不小于70%的区域。对于防弹车辆,其透光率不小于60%的区域。

腰线 —— 侧门玻璃透明区下边缘所形成的一条连续的线,并延伸至A柱、C柱。若两相邻玻璃透明区下边缘不共线,则连接各自较低的两个边缘的端点,不考虑圆角,见下图。

最大质量 —— GB/T 3730.2中定义的汽车“最大允许总质量”。

尺寸编码 —— 本标准中每一个尺寸都指定一个编码,一般由字母、数字组成,并通过追加后缀来区分不同的测量位置及测量条件。

头部包络和头部位置包络

头部包络 —— 乘员人群总体的头部定位模型。

头部包络最高点 —— 通过R点的Y平面上,头部包络的最高点,见下图。

头部位置包络 —— 头部包络在指定位置时,通过头部包络最高点所在X平面与Y平面截得的轮廓。

测量准备

车辆状态

若无特殊规定,汽车装有可调节或可活动零部件时,应按如下规定状态进行测量:

1. 货箱栏板应处于关闭状态;

2. 车门、发动机罩、行李舱盖和通风孔盖等均为关闭状态;

3. 收音机天线应处于收回状态;

4. 不包括汽车牌照,但包括汽车牌照板(架);

5. 若方向盘可调,则应调节到制造厂规定的位置,如果制造厂没有规定,则应调节到可调节范围的中间位置;

6. 车辆踏板应处于自由状态位置,对于可调节踏板,应调至制造厂指定或向前最大位置;

7. 车辆座椅应按如下要求进行调整:

7.1 对于高度可调的头枕,如无特殊规定,应调至最高位置;

7.2 若座椅水平、垂直方向可调,应调至R点位置或制造厂指定位置;

7.3 若腰靠可调,应调至完全收回位置;

7.4 若坐垫角可调,应调至制造厂指定角度;

7.5 若座椅靠背角可调,第一排座椅应调至22°或制造厂指定角度,第二排、第三排座椅应调至25°或制造厂指定角度;

8. 其他零部件若可调也应调整至制造厂指定位置。

测量基准

1. 若无特殊规定,长度应在与X向平行的直线上测量;宽度应在与Y向平行的直线上测量;高度应在与Z向平行的直线上测量。

2. 若车辆两侧位置对称,可只测左侧或右侧。

3. 若无特殊规定,车辆内部尺寸应在乘员中心面上测量。当使用H点测量装置测量时,宜采用

HPM Ⅱ,腿长调至第95百分位的位置测量。为使测量保持一致,宜使用附录B给出的座椅H点行程

路径公式。

4. 长排距、标准排距、短排距座椅类型的确定方法见附录C,长排距、标准排距座椅测量时H点测量装置推荐采用第95百分位,其他排距可由制造厂指定。

精度要求

| 测量工具的单位及精确度 | ||

|---|---|---|

| 测量工具 | 单位 | 精确度 |

| 长度测量工具 | mm | ±1mm |

| 宽度测量工具 | mm | ±1mm |

| 高度测量工具 | mm | ±1mm |

| 角度测量工具 | ° | ±1° |

尺寸编码

尺寸代号及定义

| 尺寸代号及定义 | |

|---|---|

| 尺寸代号 | 定义 |

| L | 长度尺寸或X坐标 |

| W | 宽度尺寸或Y坐标 |

| H | 高度尺寸或Z坐标 |

| A | 角度 |

| SL | 座椅长度尺寸 |

| SW | 座椅宽度尺寸 |

| SH | 座椅高度尺寸 |

| V | 行李箱/货箱容积 |

| TL | H点行程路径长度尺寸 |

| TH | H点行程路径高度尺寸 |

数字分段

| 数字分段 | |

|---|---|

| 数字段 | 尺寸类型 |

| 1~99 | 内部尺寸 |

| 100~199 | 外部尺寸 |

| 200~299 | 行李箱/货箱或后部组件尺寸 |

| 400~599 | 汽车特殊尺寸 |

后缀

内部尺寸后缀

对于不同排座椅乘坐位置的同一种类别内部尺寸,字母与数字代码保持一致,通过追加表中的后缀来区分其乘坐位置。

| 内部尺寸后缀 | |

|---|---|

| 后缀 | 指定座椅位置 |

| -1 | 第一排驾驶员或乘员位置 |

| -2 | 第二排外侧乘员位置 |

| -3 | 第三排外侧乘员位置 |

外部尺寸后缀

对于车辆前后位置的同一种类别外部尺寸,字母与数字代码保持一致,通过追加表中的后缀来区分其位置。

| 内部尺寸后缀 | |

|---|---|

| 后缀 | 车辆前部或后部位置 |

| -1 | 车辆前部 |

| -2 | 车辆后部 |

行李箱/货箱尺寸后缀

对于座椅折叠后可以增加行李箱/货箱容积的车辆,不同排座椅涉及的同一类别行李箱/货箱尺寸,字母与数字代码保持一致,通过追加表中的后缀来区分其测量位置。

| 内部尺寸后缀 | |

|---|---|

| 后缀 | 指定座椅位置 |

| -1 | 行李箱/货箱至第一排座椅空间 |

| -2 | 行李箱/货箱至第二排座椅空间 |

| -3 | 行李箱/货箱至第三排座椅空间 |

特殊后缀

对于内部尺寸、外部尺寸、行李箱/货箱或后部组件尺寸、汽车特殊尺寸中的部分特殊测量条件及测量位置,字母与数字代码保持一致,通过追加表中特殊后缀来区分其条件或位置

| 内部尺寸后缀 | |

|---|---|

| 特殊后缀 | 测量条件或测量位置 |

| -C | 中间乘员位置 |

| -L | 车辆左侧 |

| -R | 车辆右侧 |

| -CV | 活动天窗或顶棚处于折叠或收缩的状态 |

| -GVM | 最大质量状态 |

基准面和基准点的确定

基准面的确定

| 基准面的确定 | |||

|---|---|---|---|

| 尺寸编码 | 名称 | 测量方法 | 图示 |

| H136 | 汽车车轴位置上Z基准平面相对于地面的位置 | 测量从Z基准平面至地面的距离 | D.1 |

| H136-1 | 汽车前轴位置上Z基准平面相对于地面的位置 | 在通过前轮中心的垂直平面内测量 | D.1 |

| H136-2 | 汽车后轴位置上Z基准平面相对于地面的位置 | 在通过后轮中心的垂直平面内测量 | D.1 |

| L128 | 轮心X坐标 | 测量从X基准平面到车轮中心线的距离 | D.1 |

| L128-1 | 前轮中心线X坐标 | 测量从X基准平面到前轮中心线的距离 | D.1 |

| L128-2 | 后轮中心线X坐标 | 测量从X基准平面到后轮中心线的距离 | D.1 |

基准点确定

| 基准点的确定 | |||

|---|---|---|---|

| 尺寸编码 | 名称 | 测量方法 | 图示 |

| L54 | 基准点1 X坐标 | 测量从X基准平面到基准点1的距离 | D.1 |

| L55 | 基准点2 X坐标 | 测量从X基准平面到基准点2的距离 | D.1 |

| L56 | 基准点3 X坐标 | 测量从X基准平面到基准点3的距离 | D.1 |

| W21 | 基准点1 Y坐标 | 测量从Y基准平面到基准点1的距离 | D.2 |

| W22 | 基准点2 Y坐标 | 测量从Y基准平面到基准点2的距离 | D.2 |

| W23 | 基准点3 Y坐标 | 测量从Y基准平面到基准点3的距离 | D.2 |

| H81 | 基准点1 Z坐标 | 测量从Z基准平面到基准点1的距离 | D.1 |

| H82 | 基准点2 Z坐标 | 测量从Z基准平面到基准点2的距离 | D.1 |

| H83 | 基准点3 Z坐标 | 测量从Z基准平面到基准点3的距离 | D.1 |

基准点相对于地面的位置

| 基准点相对于地面的位置 | ||||

|---|---|---|---|---|

| 尺寸编码 | 名称 | 测量方法 | 载荷状况 | 图示 |

| H161 | 地面上方基准点1的高度 | 测量从基准点1到地面的距离 | 整备质量 | D.1 |

| H165 | 最大质量 | D.1 | ||

| H162 | 地面上方基准点2的高度 | 测量从基准点2到地面的距离 | 整备质量 | D.1 |

| H166 | 最大质量 | D.1 | ||

| H167 | 地面上方基准点3的高度 | 测量从基准点3到地面的距离 | 整备质量 | D.1 |

| H169 | 最大质量 | D.1 | ||

R点位置

| R点位置测量方法 | |||

|---|---|---|---|

| 尺寸编码 | 名称 | 测量方法 | 图示 |

| L31 | R点X坐标 | 测量X基准平面到指定座椅位置的R点的距离 | D.1 |

| L31-1 | 第一排R点X坐标 | 测量X基准平面到第一排座椅R点的距离 | D.1 |

| L31-2 | 第二排R点X坐标 | 测量X基准平面到第二排座椅R点的距离 | D.1 |

| L31-3 | 第三排R点X坐标 | 测量X基准平面到第三排座椅R点的距离 | D.1 |

| W20 | R点Y坐标 | 测量Y基准平面到指定座椅位置的R点的距离 | D.1 |

| L31-1 | 第一排R点X坐标 | 测量X基准平面到第一排座椅R点的距离 | D.1 |

| L31-2 | 第二排R点X坐标 | 测量X基准平面到第二排座椅R点的距离 | D.1 |

| L31-3 | 第三排R点X坐标 | 测量X基准平面到第三排座椅R点的距离 | D.1 |

| L31 | R点X坐标 | 测量X基准平面到指定座椅位置的R点的距离 | D.1 |

| L31-1 | 第一排R点X坐标 | 测量X基准平面到第一排座椅R点的距离 | D.1 |

| L31-2 | 第二排R点X坐标 | 测量X基准平面到第二排座椅R点的距离 | D.1 |

| L31-3 | 第三排R点X坐标 | 测量X基准平面到第三排座椅R点的距离 | D.1 |

内部尺寸的尺寸编码、名称及测量方法

内部尺寸——长度

| 内部尺寸——长度 | |||

|---|---|---|---|

| 尺寸编码 | 名称 | 测量方法 | 图示 |

| L3 | 乘员最小乘坐空间 | 在与坐垫最高点相切的水平面内,外侧乘员座椅中心面两侧各127mm范围内,测量指定排靠背间的水平最小距离 | D.4 |

| L3-2 | 第二排乘员最小乘坐空间 | 测量第一排座椅靠背后部与第二排座椅靠背的前部之间的距离 | D.4 |

| L3-3 | 第三排乘员最小乘坐空间 | 测量第二排座椅靠背后部与第三排座椅靠背的前部之间的距离 | D.4 |

| L6 | BOFRP到方向盘中心距离 | 在Y平面上,测量BOFRP到方向盘中心的沿X向的距离 | D.4 |

| L7 | 方向盘与躯干线的间隙 | 在Y平面上,测量方向盘后边缘与躯干线间最小距离 | D.4 |

| L18 | 前排脚部进入间隙 | 在前门处于最大开度情况下,测量前排座椅坐垫及其附属物与车门/立柱在同一高度平面的最小水平距离(在门框踏板或地板中较高的平面至100mm范围内测量) 若整个测量区域位于圆弧过渡区域内,则在100mm处测量 | D.5 |

| L19 | 第二排脚部进入间隙 | 对于四门车型,测量方法与L18相同,对于两门车型,在车门处于最大开度情况下,且前排座椅位于最前端或折叠位置时,测量前排座椅与B柱或后排坐垫在同一高度平面的最小水平距离(在门框踏板或地板中较高的平面至100mm范围内测量) 若整个测量区域位于圆弧过渡区域内,则在100mm处测量 | D.6&D.7 |

| L22 | 方向盘到座椅靠背距离 | 方向盘位于设计位置时,测量在Y平面上,方向盘后边缘到座椅未受压状态下靠背表面中心线的最小距离 | D.4 |

| L26 | 方向盘到前轮中心距离 | 在Y平面上,测量方向盘后边缘到前轮中心沿X向的距离 | D.8 |

| L30 | 前围挡板前端X坐标 | 测量从前围挡板最前端到X基准平面的距离(若前围挡板实际前端位于X基准平面后面,则为负值) | D.43 |

| L33 | 前排最大腿部空间 | 在Y平面上,加速踏板处于自由状态,行程可调座椅调至最后位置(RHD)时,测量踝点到H点的距离再加上254mm | D.9 |

| L34 | 前排有效腿部空间 | 在Y平面上,加速踏板处于自由状态,测量踝点到R点的距离再加上254mm | D.9 |

| L38 | 驾驶员头部到前风窗玻璃上缘的间隙 | 在通过座椅中心面的Y平面上,测量前风窗玻璃密封条或驾驶室顶棚衬里、遮阳板或顶盖上的最低水平切线的切点到规定的头部包络的最小距离 | D.8 |

| L39 | 乘员头部到内饰的间隙 | 在通过座椅中心面的Y平面上,测量后风窗玻璃密封条或驾驶室顶棚衬里或顶盖上的最低水平切线的切点到头部位置包络Y截面轮廓线间的最小距离。测量时若存在干涉,则水平向前移动头部位置包络以消 除干涉,此时尺寸为负值 | D.8 |

| L39-1 | 前排乘员头部到内饰的间隙 | 测量驾驶员位置头部位置包络到内饰的距离 | D.8 |

| L39-2 | 第二排乘员头部到内饰的间隙 | 测量第二排外侧乘员位置头部位置包络到内饰的距离 | D.8 |

| L39-3 | 第三排乘员头部到内饰的间隙 | 测量第三排外侧乘员位置头部位置包络到内饰的距离 | D.8 |

| L48 | 最小膝部间隙 | H点测量装置踵点位于FRP且鞋底在乘员地板平面上时,在通过膝盖点(K点)的Z截面上,选取在乘员中心面左右各127mm 宽度范围内座椅靠背最后点,通过该点所在的Y平面与座椅靠背相交的轮廓线上,在Y平面内测量距H点测量装置膝盖的最小距离测量值减去51mm(H 点测量装置膝部半径)为最小膝部间隙。 如果在上述条件下前排座椅靠背与膝盖相干涉,则膝部间隙为负值。当H点测量装置鞋模型前部与前排座椅干涉时,移动座椅前后位置直到消除干涉并减去水平干涉量。若前排座椅不可调整,测量结果需通过模拟减去水平干涉量 | D.10&D.11&D.12 |

| L48-2 | 第二排最小膝部间隙 | 测量第二排靠外侧乘员K点到前排座椅靠背之间的距离 | D.10&D.11&D.12 |

| L48-3 | 第三排最小膝部间隙 | 测量第三排靠外侧乘员K点到前排座椅靠背之间的距离 | D.10&D.11&D.12 |

| L50 | 相邻前后R点间距离 | 在Y平面上,测量相邻前后R点沿犡向的距离 | D.4 |

| L50-2 | 第一排到第二排相邻R点间距离 | 测量第一排R点到第二排R点距离 | D.4 |

| L50-3 | 第二排到第三排相邻R点间距离 | 测量第二排R点到第三排R点距离 | D.4 |

| L51 | 乘员有效腿部空间 | H点测量装置踵点位于FRP时,测量其踝点到R点的距离再加上254mm即为乘员有效腿部空间,测量范围在乘员中心面两侧127mm内 对于长排距座椅,腿部空间在任一侧乘员中心面侧向空间127mm 内,不论踝角处于多大,鞋具位于最靠前位置时测量而不是安放在FRP或乘员地板平面位置 对于短排距座椅,腿部空间在鞋具位于FRP时测量,若鞋具和腿的前端与前排座椅相干涉,则通过调节前排座椅水平行程来消除干涉,并减去水平干涉量。若前排座椅不可调,则通过模拟方式减掉水平干涉量 | D.10&D.11&D.12 |

| L51-2 | 第二排有效腿部空间 | 测量第二排靠外侧乘员位置有效腿部空间 | D.10&D.11&D.12 |

| L51-3 | 第三排有效腿部空间 | 测量第三排靠外侧乘员位置有效腿部空间 | D.10&D.11&D.12 |

| L53 | R点到踵点距离 | 在Y平面上,测量AHP(或FRP)到座椅R点沿X向的距离 | D.8 |

| L53-1 | 前排R点到踵点距离 | 测量驾驶员位置AHP到前排座椅R点间距离 | D.8 |

| L53-2 | 第二排R点到踵点距离 | 测量到第二排靠外侧乘员位置FRP到第二排座椅R点间距离 | D.8 |

| L53-3 | 第三排R点到踵点距离 | 测量到第三排靠外侧乘员位置FRP到第三排座椅R点间距离 | D.8 |

| L58 | 乘员腿部间隙 | 当乘员踵点位于FRP,鞋底在乘员地板平面上且位于乘员中心面左右各127mm宽度范围内,在Y平面内,测量腿或膝盖前部与前排座椅后部间最小距离测量区域位于图示的垂直于小腿线的腿部间隙干涉 区域 如果H点测量装置腿部与前排座椅相干涉,腿部间隙为负值,需通过模拟方式测量最大的相交量 | D.10&D.12 |

| L58-2 | 第二排乘员腿部间隙 | 测量第二排靠外侧乘员位置的腿部间隙 | D.10&D.12 |

| L58-3 | 第三排乘员腿部间隙 | 测量第三排靠外侧乘员位置的腿部间隙 | D.10&D.12 |

| L62 | 前排最小膝部间隙 | 在过AHP的Y平面内,驾驶员踵点位于AHP时,测量驾驶员右K点距仪表板最小距离减去51mm | D.17 |

| L81 | 座椅腰部支撑量 | 用57mm减去三维H点装置-Ⅱ 的LSP标尺的读数来测量腰部支撑量 | D.33 |

| L81-1 | 驾驶员座椅腰部支撑量 | 测量驾驶员位置座椅腰部支撑量 | D.33 |

| L81-2 | 第二排座椅腰部支撑量 | 测量第二排靠外侧乘员位置座椅腰部支撑量 | D.33 |

| L81-3 | 第三排座椅腰部支撑量 | 测量第三排靠外侧乘员位置座椅腰部支撑量 | D.33 |

| L99 | 驾驶员BOF到R点距离 | 在Y平面上,驾驶员处于正常驾驶位置时,测量BOF与指定排座椅R点之间沿X向的距离 | D.8 |

| L99-1 | 驾驶员BOF到前排R点距离 | 测量驾驶员位置BOF到第一排座椅R点距离 | D.8 |

| L99-2 | 驾驶员BOF到第二排R点距离 | 测量驾驶员位置BOF到第二排座椅R点距离 | D.8 |

| L99-3 | 驾驶员BOF到第三排R点距离 | 测量驾驶员位置BOF到第三排座椅R点距离 | D.8 |

内部尺寸——宽度

| 内部尺寸——宽度 | |||

|---|---|---|---|

| 尺寸编码 | 名称 | 测量方法 | 图示 |

| W3 | 肩部空间 | 测量在两侧车门或侧围装饰件间的 Y 向上最小距离 测量区域为过 R 点的 X 平面与车门的交线,且位于 R 点上方 254mm 到腰线高度范围内的区域(不包括车门拉手) | D.13 |

| W3-1 | 前排肩部空间 | 测量前排位置肩部空间 | D.13 |

| W3-2 | 第二排肩部空间 | 测量第二排靠外侧乘员位置肩部空间 | D.13 |

| W3-3 | 第三排肩部空间 | 测量第三排靠外侧乘员位置肩部空间 | D.13 |

| W5 | 臀部空间 | 测量两侧车门或侧围装饰件间的Y向上的最小距离测量区域为Z向R+76mm ~ R-25mm,X向 R±76mm 范围内。 若此测量区域内的部分区域被座椅 阻隔,则被阻隔区域不视为测量区域。如果测量区域完全被座椅阻隔,则选取不被阻隔的最靠近R点的位置进行测量 | D.13 |

| W5-1 | 前排臀部空间 | 测量前排位置臀部空间 | D.13 |

| W5-2 | 第二排臀部空间 | 测量第二排位置臀部空间 | D.13 |

| W5-3 | 第三排臀部空间 | 测量第三排位置臀部空间 | D.13 |

| W7 | 方向盘中心Y坐标 | 测量方向盘中心距Y基准平面的距离 | / |

| W9 | 方向盘直径 | 测量方向盘最外圈的最大直径 | D.14 |

| W14 | 有效肩部空间 | 测量两侧车门或侧围装饰件间的Y向上的最小距离测量区域位于垂直于Y平面且通过H点测量装置躯 干线的平面与车门的交线上,R点向上250mm至车身腰线高度范围内 | D.13 |

| W14-1 | 前排有效肩部空间 | 测量驾驶员位置有效肩部空间 | D.13 |

| W14-2 | 第二排有效肩部空间 | 测量第二排靠外侧乘员位置有效肩部空间 | D.13 |

| W14-3 | 第三排有效肩部空间 | 测量第三排靠外侧乘员位置有效肩部空间 | D.13 |

| W18 | R点到门槛外侧的距离 | 位于R点前330mm的X平面上,测量R点到门槛外侧卷边沿Y向的距离 | D.14 |

| W18-1 | 第一排R点到门槛外侧的距离 | 测量第一排R点到门槛外侧的距离 | D.14 |

| W18-2 | 第二排R点到门槛外侧的距离 | 测量第二排R点到门槛外侧的距离 | D.14 |

| W27 | 头部斜向间隙 | 测量头部位置包络X截面沿着与Y轴呈30°的斜上方延伸,遇到障碍物时头部位置包络中心点移动的最 小距离(该头部位置包络不得倾斜或旋转) 若测量时若遇到干涉,则向相反方向移动以消除干涉,此时该尺寸取负值 | D.15 |

| W27-1 | 驾驶员头部斜向间隙 | 测量驾驶员位置头部斜向间隙 | D.15 |

| W27-2 | 第二排乘员头部斜向间隙 | 测量第二排靠外侧乘员位置头部斜向间隙 | D.15 |

| W27-3 | 第三排乘员头部斜向间隙 | 测量第三排靠外侧乘员位置头部斜向间隙 | D.15 |

| W31 | 肘部空间 | 测量两侧车门或侧围装饰件间Y向上的最小距离 测量点位于过R点的X面上且车门扶手上方30mm 处;若车辆没有扶手,则在R点上方180mm处测量 | D.13 |

| W31-1 | 前排肘部空间 | 测量驾驶员位置肘部空间 | D.13 |

| W31-2 | 第二排肘部空间 | 测量第二排靠外侧乘员位置肘部空间 | D.13 |

| W31-3 | 第三排肘部空间 | 测量第三排靠外侧乘员位置肘部空间 | D.13 |

| W35 | 头部侧向间隙 | 测量头部位置包络X截面在Y向上移动,遇到障碍物时中心点移动的最小距离。若车内表面与头部位 置包络产生干涉,则向相反方向移动以消除干涉,此时该尺寸为负值 | D.15 |

| W35-1 | 前排头部侧向间隙 | 测量驾驶员位置头部侧向间隙 | D.15 |

| W35-2 | 第二排头部侧向间隙 | 测量第二排靠外侧乘员位置头部侧向间隙 | D.15 |

| W35-3 | 第三排头部侧向间隙 | 测量第三排靠外侧乘员位置头部侧向间隙 | D.15 |

| W38 | 头部最小间隙 | 测量附录所示的头部包络与车内任何表面(顶棚等)间的最小距离 若车内表面与头部包络产生干涉,则向相反方向移动以消除干涉,此时该尺寸为负值 | D.34 |

| W38-1 | 前排头部最小间隙 | 测量驾驶员位置头部最小间隙 | D.34 |

| W38-2 | 第二排头部最小间隙 | 测量第二排靠外侧乘员位置头部最小间隙 | D.34 |

| W38-3 | 第三排头部最小间隙 | 测量第三排靠外侧乘员位置头部最小间隙 | D.34 |

内部尺寸 —— 高度

| 内部尺寸——高度 | |||

|---|---|---|---|

| 尺寸编码 | 名称 | 测量方法 | 图示 |

| H5 | R点到地面距离 | 测量R点到地面的最小距离 | D.16 |

| H5-1 | 前排R点到地面距离 | 测量驾驶员位置R点到地面的最小距离 | D.16 |

| H5-2 | 第二排R点到地面距离 | 测量第二排靠外侧乘员位置R点到地面的最小距离 | D.16 |

| H5-3 | 第三排R点到地面距离 | 测量第三排靠外侧乘员位置R点到地面的最小距离 | D.16 |

| H11 | 车门入口高度 | 在过指定X平面内,测量R点到门洞线(包含内饰板)上边缘沿Z向的距离 | D.16 |

| H11-1 | 前排车门入口高度 | 在过前排R点的X平面内测量 | D.16 |

| H11-2 | 第二排车门入口高度 | 在过第二排R点前330mm处的X平面内测量 | D.16 |

| H13 | 方向盘到大腿线距离 | 在Y平面上,测量方向盘下边缘到大腿线的最小距离 | D.17 |

| H15 | 头部进出空间 | 过R点且与X平面呈15°夹角的平面上引一条从R点到门洞上边缘(包络内饰板)的直线,测量此直线在Y平面上的投影长 | D.16 |

| H15-1 | 前排头部进出空间 | 测量前排头部进出空间 | D.16 |

| H15-2 | 第二排头部进出空间 | 测量第二排头部进出空间 | D.16 |

| H17 | AHP到方向盘中心距离 | 测量AHP和方向盘中心之间沿Z向的距离 | D.17 |

| H25 | 腰线高 | 过R点的X平面内,测量R点到侧门玻璃透明区底部沿Z向的距离 | D.14&D.39 |

| H25-1 | 前排腰线高 | 测量驾驶员位置腰线高 | D.14&D.39 |

| H25-2 | 第二排腰线高 | 测量第二排靠外侧乘员位置腰线高 | D.14&D.39 |

| H25-3 | 第三排腰线高 | 测量第三排靠外侧乘员位置腰线高 | D.14&D.39 |

| H26 | 内部腰线高 | 过R点的X平面内,测量R点到车门玻璃透明区底部的内部装饰物表面(不包括风窗密封条)最高点间 沿Z向的距离 | D.14 |

| H26-1 | 前排内部腰线高 | 测量驾驶员位置内部腰线高 | D.14 |

| H26-2 | 第二排内部腰线高 | 测量第二排靠外侧乘员位置内部腰线高 | D.14 |

| H26-3 | 第三排内部腰线高 | 测量第三排靠外侧乘员位置内部腰线高 | D.14 |

| H30 | 座椅高度 | 测量R点到AHP或FRP的沿Z向上的距离,若脚垫为随车标配件则在配备状态下测量 | D.17 |

| H30-1 | 前排座椅高度 | 测量驾驶员AHP到R点沿Z向上的距离 | D.17 |

| H30-2 | 第二排座椅高度 | 测量第二排靠外侧乘员FRP到R点沿Z向上的距离 | D.17 |

| H30-3 | 第三排座椅高度 | 测量第三排靠外侧乘员FRP到R点沿Z向上的距离 | D.17 |

| H35 | X截面头部垂直间隙 | 头部位置包络X截面沿Z向移动到与车内任意表面(顶棚等)接触时,测量头部位置包络中心移动的距离 若测量时遇到干涉,则向相反方向移动以消除干涉,此时该尺寸为负值 | D.15 |

| H35-1 | 前排X截面头部垂直间隙 | 测量驾驶员位置X截面头部垂直间隙 | D.15 |

| H35-2 | 第二排X截面头部垂直间隙 | 测量第二排靠外侧乘员位置X截面头部垂直间隙 | D.15 |

| H35-3 | 第三排X截面头部垂直间隙 | 测量第三排靠外侧乘员位置X截面头部垂直间隙 | D.15 |

| H46 | Y截面头部垂直间隙 | 头部位置包络Y截面沿Z向移动到与车内任意表面(顶棚等)接触时,测量头部位置包络中心移动的距离 若测量时遇到干涉,则向相反方向移动以消除干涉,此时该尺寸为负值 | D.8 |

| H46-1 | 前排Y截面头部垂直间隙 | 测量驾驶员位置Y截面头部垂直间隙 | D.8 |

| H46-2 | 第二排Y截面头部垂直间隙 | 测量第二排靠外侧乘员位置Y截面头部垂直间隙 | D.8 |

| H46-3 | 第三排Y截面头部垂直间隙 | 测量第三排靠外侧乘员位置Y截面头部垂直间隙 | D.8 |

| H47 | 侧视图上最小头部间隙 | 侧视图上,测量头部位置包络Y截面与车内任意表面(顶棚等)间的最小距离 若车内表面与头部产生干涉,则向相反方向移动以消除干涉,此时该尺寸为负值 | D.8 |

| H47-1 | 侧视图上前排最小头部间隙 | 测量驾驶员位置头部侧面最小距离 | D.8 |

| H47-2 | 侧视图上第二排最小头部间隙 | 测量第二排靠外侧乘员位置头部侧面最小距离 | D.8 |

| H47-3 | 侧视图上第三排最小头部间隙 | 测量第三排靠外侧乘员位置头部侧面最小距离 | D.8 |

| H50 | 车门入口到地面距离 | 测量过指定X平面的门洞线上边缘(包含内饰板)到地面的距离 | D.16 |

| H50-1 | 前排车身上部到地面距离 | 测量过前排R点的X平面的门洞线上边缘(包含内饰板)到地面的距离 | D.16 |

| H50-2 | 第二排车身上部到地面距离 | 测量过第二排座椅R点向前330mm处所在X平面的门洞线上边缘(包含内饰板)到地面的距离 | D.16 |

| H61 | 有效头部空间 | H点测量装置躯干角位于向后8°位置时,测量R点沿躯干线到第一干涉表面(顶衬、装饰件、天窗遮阳板等)的距离再加上102mm | D.17 |

| H61-1 | 前排有效头部空间 | 测量驾驶员位置有效头部空间 | D.17 |

| H61-2 | 第二排有效头部空间 | 测量第二排靠外侧乘员位置有效头部空间 | D.17 |

| H61-3 | 第三排有效头部空间 | 测量第三排靠外侧乘员位置有效头部空间 | D.17 |

| H62 | 前排最大有效头部空间 | H点测量装置躯干角位于向后8°位置,H点位于最后最下位置(RLP)时,测量沿躯干线到第一干涉表面(顶衬、装饰件、天窗遮阳板等)的距离加上102mm | D.17 |

| H67 | 未受压地板覆盖物厚度 | 沿Z向测量,从未受压地板覆盖物表面到车身地板底部钣金件距离 测量位置为指定的踵点位置(为AHP或FRP)若脚垫等包括在车辆标准配置之内,则测量也应包含脚垫等覆盖件 | D.35 |

| H67-1 | 前排未受压地板覆盖物厚度 | 测量驾驶员AHP处,未受压地板覆盖物厚度 | D.35 |

| H67-2 | 第二排未受压地板覆盖物厚度 | 测量第二排靠外侧乘员FRP处,未受压地板覆盖物厚度 | D.35 |

| H67-3 | 第三排未受压地板覆盖物厚度 | 测量第三排靠外侧乘员FRP处,未受压地板覆盖物厚度 | D.35 |

| H68 | 受压地板覆盖物厚度 | 沿Z向测量,从受压地板覆盖物表面到车身地板底部钣金件距离 测量位置为指定的踵点位置(AHP或FRP)若脚垫等包括在车辆标准配置之内,则测量也应包含脚垫等覆盖件 | D.35 |

| H68-1 | 前排受压地板覆盖物厚度 | 测量驾驶员AHP处,受压地板覆盖物厚度 | D.35 |

| H68-2 | 第二排受压地板覆盖物厚度 | 测量第二排靠外侧乘员FRP处,受压地板覆盖物厚度 | D.35 |

| H68-3 | 第三排受压地板覆盖物厚度 | 测量第三排靠外侧乘员FRP处,受压地板覆盖物厚度 | D.35 |

| H74 | 方向盘到坐垫距离 | 在Y平面上测量方向盘到坐垫未受压表面中心线的最小距离 | D.16 |

| H79 | 外侧座椅R点到中间座椅R点的高度差 | 测量外侧座椅R点到中间座椅R点沿Z轴的距离 | D.14 |

| H79-1 | 前排侧面到中间座椅R点差值 | 测量前排乘员位置侧面座椅到中间座椅R点差值 | D.14 |

| H79-2 | 第二排侧面到中间座椅R点差值 | 测量第二排乘员位置侧面座椅到中间座椅R点差值 | D.14 |

| H79-3 | 第三排侧面到中间座椅R点差值 | 测量第三排乘员位置侧面座椅到中间座椅R点差值 | D.14 |

内部尺寸 —— 角度

| 内部尺寸——高度 | |||

|---|---|---|---|

| 尺寸编码 | 名称 | 测量方法 | 图示 |

| A17 | 转向管柱Z平面倾角 | 将方向盘投影至Z平面后,方向盘投影面中心线与Y平面的夹角;若方向盘面向车辆中心侧,该尺寸取负值 | D.18 |

| A18 | 转向管柱Y平面倾角 | 测量方向盘边缘切平面与垂直方向的夹角 | D.16 |

| A19 | H点前后调节轨迹角 | 测量H点调节轨迹与水平方向的夹角,若可以垂直调节,测量包括H点全部行程轨迹 | D.36 |

| A19-1 | 驾驶员位置H点前后调节轨迹角 | 测量驾驶员位置前后调节轨迹角 | D.36 |

| A19-2 | 第二排H点前后调节轨迹角 | 测量第二排靠外侧乘员前后调节轨迹角 | D.36 |

| A19-3 | 第三排H点前后调节轨迹角 | 测量第三排靠外侧乘员前后调节轨迹角 | D.36 |

| A27 | 坐垫倾角 | 测量坐垫线与水平方向的夹角。坐垫角可通过标记点H1和C1 来计算,也可以将角度仪放在座板总成 的坐垫角测量台上来测量 | D.32 |

| A27-1 | 前排坐垫倾角 | 测量驾驶员位置坐垫倾角 | D.32 |

| A27-2 | 第二排坐垫倾角 | 测量第二排靠外侧乘员位置坐垫倾角 | D.32 |

| A27-3 | 第三排坐垫倾角 | 测量第三排靠外侧乘员位置坐垫倾角 | D.32 |

| A40 | 躯干角 | 测量H点测量装置躯干线与垂直方向的夹角 | D.32 |

| A40-1 | 前排躯干角 | 测量驾驶员位置躯干角 | D.32 |

| A40-2 | 第二排躯干角 | 测量第二排靠外侧乘员位置躯干角 | D.32 |

| A40-2-C | 第二排中间位置躯干角 | 测量第二排中间乘员位置躯干角图 | D.32 |

| A40-3 | 第三排躯干角 | 测量第三排靠外侧乘员位置躯干角 | D.32 |

| A40-3-C | 第三排中间位置躯干角 | 测量第三排中间乘员位置躯干角图 | D.32 |

| A42 | 髋关节角 | 测量H点测量装置躯干线和大腿线之间的夹角图 | D.32 |

| A42-1 | 前排髋关节夹角 | 测量驾驶员位置髋关节夹角 | D.32 |

| A42-2 | 第二排髋关节夹角 | 测量第二排靠外侧乘员位置髋关节夹角 | D.32 |

| A42-3 | 第三排髋关节夹角 | 测量第三排靠外侧乘员位置髋关节夹角 | D.32 |

| A44 | 膝关节角度 | 测量H点测量装置右腿大腿线与小腿线的夹角 | D.32 |

| A44-1 | 前排膝关节角度 | 测量驾驶员位置膝关节角度 | D.32 |

| A44-2 | 第二排膝关节角度 | 测量第二排靠外侧乘员位置膝关节角度 | D.32 |

| A44-3 | 第三排膝关节角度 | 测量第三排靠外侧乘员位置膝关节角度 | D.32 |

| A46 | 踝角 | 测量H点测量装置右腿小腿线与踝足底线的夹角 | D.32 |

| A46-1 | 前排踝角 | 测量驾驶员位置踝角 | D.32 |

| A46-2 | 第二排踝角 | 测量第二排靠外侧乘员位置踝角 | D.32 |

| A46-3 | 第三排踝角 | 测量第三排靠外侧乘员位置踝角 | D.32 |

| A47 | 鞋具平面角 | 测量驾驶员位置,H点测量装置鞋具平面与Z平面的夹角 | D.32 |

| A48 | 乘员地板平面角 | 测量乘员地板平面与Z平面的夹角 | D.10 |

| A48-2 | 第二排乘员地板平面夹角 | 测量第二排靠外侧乘员位置乘员地板平面夹角 | D.10 |

| A48-3 | 第三排乘员地板平面夹角 | 测量第三排靠外侧乘员位置乘员地板平面夹角 | D.10 |

| A57 | 大腿线倾角 | 测量H点测量装置大腿线与Z平面的夹角 | D.32 |

| A57-1 | 前排大腿线倾角 | 测量驾驶员位置大腿线倾角 | D.32 |

| A57-2 | 第二排大腿线倾角 | 测量第二排靠外侧乘员位置大腿线倾角 | D.32 |

| A57-3 | 第三排大腿线倾角 | 测量第三排靠外侧乘员位置大腿线倾角 | D.32 |

内部尺寸 —— 座椅

| 内部尺寸—— 座椅 | |||

|---|---|---|---|

| 尺寸编码 | 名称 | 测量方法 | 图示 |

| SL9 | 坐垫深度 | 乘员中心面内,过坐垫顶部的水平切面上,测量坐垫的前边缘到座椅靠背沿X向的距离 | D.19 |

| SL9-1 | 坐垫深度———前排 | 测量驾驶员位置坐垫深度 | D.19 |

| SL9-2 | 坐垫深度———第二排 | 测量第二排靠外侧乘员坐垫深度 | D.19 |

| SL9-3 | 坐垫深度———第三排 | 测量第三排靠外侧乘员坐垫深度 | D.19 |

| SL10 | 有效坐垫深度 | 在Y平面上,测量座椅前边缘到R点沿X向的距离 | D.19 |

| SL10-1 | 前排有效坐垫深度 | 测量驾驶员位置有效坐垫深度 | D.19 |

| SL10-2 | 第二排有效坐垫深度 | 测量第二排靠外侧乘员有效坐垫深度 | D.19 |

| SL10-3 | 第三排有效坐垫深度 | 测量第三排靠外侧乘员有效坐垫深度 | D.19 |

| SL14 | 座椅靠背厚度 | 测量过乘员中心面,座椅靠背的最大法向距离 | D.19 |

| SL14-1 | 座椅靠背厚度———前排 | 测量驾驶员位置座椅靠背厚度 | D.19 |

| SL14-2 | 座椅靠背厚度———第二排 | 测量第二排靠外侧乘员座椅靠背厚度 | D.19 |

| SL14-3 | 座椅靠背厚度———第三排 | 测量第三排靠外侧乘员座椅靠背厚度 | D.19 |

| SW16 | 坐垫宽度 | 距坐垫前边缘150mm~250mm范围内测量通过坐 垫边缘的侧向最大宽度 | D.20 |

| SW16-1 | 坐垫宽度———前排 | 测量驾驶员位置坐垫宽度 | D.20 |

| SW16-2 | 坐垫宽度———第二排 | 测量第二排坐垫宽度 | D.20 |

| SW16-3 | 坐垫宽度———第三排 | 测量第三排坐垫宽度 | D.20 |

| SH77 | 座椅靠背高度 | 沿H点测量装置的躯干线,测量从R点到座椅靠背 顶部切线的距离 | D.19 |

| SH77-1 | 前排座椅靠背高度 | 测量驾驶员位置座椅靠背高度 | D.19 |

| SH77-2 | 第二排座椅靠背高度 | 测量第二排靠外侧乘员位置座椅靠背高度 | D.19 |

| SH77-3 | 第三排座椅靠背高度 | 测量第三排靠外侧乘员位置座椅靠背高度 | D.19 |

内部尺寸 —— H点行程路径

| 内部尺寸—— H点行程路径 | |||

|---|---|---|---|

| 尺寸编码 | 名称 | 测量方法 | 图示 |

| TL17 | H点行程长度 | 测量最前设计H点(FDH)到最后设计H点(RDH)沿X向的距离,不包括存储位置 | D.36&D.37 |

| TL17-1 | 第一排H点行程长度 | 测量驾驶员位置H点行程长度 | D.36&D.37 |

| TL17-2 | 第二排H点行程长度 | 测量第二排靠外侧乘员位置H点行程长度 | D.36&D.37 |

| TL17-3 | 第三排H点行程长度 | 测量第三排靠外侧乘员位置H点行程长度 | D.36&D.37 |

| TL18 | H点行程最大长度 | 测量可达到最前H点(FAP)到可达到最后H点 (RAP)的沿X向的距离 | D.36&D.37 |

| TL18-1 | 第一排H点行程最大长度 | 测量驾驶员位置FAP到RAP沿X向的距离 | D.36&D.37 |

| TL18-2 | 第二排H点行程最大长度 | 测量第二排靠外侧乘员位置FAP到RAP沿X向的距离 | D.36&D.37 |

| TL18-3 | 第三排H点行程最大长度 | 测量第三排靠外侧乘员位置FAP到RAP沿X向的距离 | D.36&D.37 |

| TL23 | R点到FDH的长度 | 测量R点到FDH的沿X向的距离 | D.36&D.37 |

| TL23-1 | 第一排R点到FDH的长度 | 测量驾驶员位置R点到FDH沿X向的距离 | D.36&D.37 |

| TL23-2 | 第二排R点到FDH的长度 | 测量第二排靠外侧乘员位置R点到FDH沿X向的距离 | D.36&D.37 |

| TL23-3 | 第三排R点到FDH的长度 | 测量第三排靠外侧乘员位置R点到FDH沿X向的距离 | D.36&D.37 |

| TL28 | 最后最低H点(RLP)到最前最高H点(FHP)的长度 | 测量RLP到FHP的沿X向的距离 | D.36&D.37 |

| TL28-1 | 第一排R点到FDH的长度 | 测量驾驶员位置R点到FDH沿X向的距离 | D.36&D.37 |

| TL28-2 | 第二排R点到FDH的长度 | 测量第二排靠外侧乘员位置R点到FDH沿X向的距离 | D.36&D.37 |

| TL28-3 | 第三排R点到FDH的长度 | 测量第三排靠外侧乘员位置R点到FDH沿X向的距离 | D.36&D.37 |

| TL33 | R点到FHP的长度 | 测量R点到FHP沿X向的距离 | D.36&D.37 |

| TL33-1 | 第一排R点到FHP的长度 | 测量第一排驾驶员位置R点到FHP沿X向的距离 | D.36&D.37 |

| TL33-2 | 第二排R点到FHP的长度 | 测量第二排靠外乘员位置R点到FHP沿X向的距离 | D.36&D.37 |

| TL33-3 | 第三排R点到FHP的长度 | 测量第三排靠外乘员位置R点到FHP沿X向的距离 | D.36&D.37 |

| TH21 | RLP到最后最高H点(RHP)的高度 | 测量RLP到RHP沿Z向的距离 | D.36&D.37 |

| TH21-1 | 第一排RLP到RHP的高度 | 测量第一排驾驶员位置RLP到RHP沿Z向的距离 | D.36&D.37 |

| TH21-2 | 第二排RLP到RHP的高度 | 测量第二排靠外侧乘员位置RLP到RHP沿Z向的距离 | D.36&D.37 |

| TH21-3 | 第三排RLP到RHP的高度 | 测量第三排靠外侧乘员位置RLP到RHP沿Z向的距离 | D.36&D.37 |

| TH22 | RDH到RHP的高度 | 测量RDH到RHP沿Z向的距离 | D.36&D.37 |

| TH22-1 | 第一排RDH到RHP的高度 | 测量第一排驾驶员位置RDH到RHP沿Z向的距离 | D.36&D.37 |

| TH22-2 | 第二排RDH到RHP的高度 | 测量第二排外侧乘员RDH到RHP沿Z向的距离 | D.36&D.37 |

| TH22-3 | 第三排RDH到RHP的高度 | 测量第三排外侧乘员RDH到RHP沿Z向的距离 | D.36&D.37 |

| TH28 | RLP到FHP的高度 | 测量RLP到FHP沿Z向的距离 | D.36&D.37 |

| TH28-1 | 第一排RLP到FHP的高度 | 测量第一排驾驶员位置RLP到FHP沿Z向的距离 | D.36&D.37 |

| TH28-2 | 第二排RLP到FHP的高度 | 测量第二排靠外侧乘员位置RLP到FHP沿Z向的 距离 | D.36&D.37 |

| TH28-3 | 第三排RLP到FHP的高度 | 测量第三排靠外侧乘员位置RLP到FHP沿Z向的 距离 | D.36&D.37 |

| TH33 | R点到FHP的高度 | 测量R点到FHP点沿犣向的距离 | D.36&D.37 |

| TH33-1 | 第一排R点到FHP的高度 | 测量第一排驾驶员位置R点到FHP沿Z向的距离 | D.36&D.37 |

| TH33-2 | 第二排R点到FHP的高度 | 测量第二排靠外侧乘员位置R点到FHP沿Z向的距离 | D.36&D.37 |

| TH33-3 | 第三排R点到FHP的高度 | 测量第三排靠外侧乘员位置R点到FHP沿Z向的距离 | D.36&D.37 |

外部尺寸的尺寸编码、名称及测量方法

外部尺寸—— 长度

| 外部尺寸—— 长度 | |||

|---|---|---|---|

| 尺寸编码 | 名称 | 测量方法 | 图示 |

| L101 | 轴距 | 测量分别过车辆同一侧相邻两车轮轮心的X平面之 间的距离 | D.43&D.47 |

| L103 | 车长 | 测量分别通过车辆前后最外端点的两X平面间的 距离 | D.43&D.47 |

| L104 | 前悬 | 测量分别过车辆最前端点和前轮中心的两X平面之 间的距离 | D.43&D.47 |

| L105 | 后悬 | 测量分别过车辆后轮中心和车辆最后端点的两X平 面之间的距离 | D.43&D.47 |

| L110 | 行李舱开启时车长 | 当行李舱盖开启最大时,测量分别切于汽车最前端和行李舱盖最后端的两个X平面间距离 | D.4 |

| L113 | 前轮中心到前排BOF之间的距离 | 测量前轮中心到驾驶员BOF沿X向的距离 | D.4 |

| L114 | 前轮中心线到R点之间的距离 | 测量前轮中心线到前排R点之间沿X向的距离 | D.4 |

| L115 | 后轮中心线到R点之间的距离 | 测量后轮中心线到前排R点之间沿X向的距离 | D.4 |

| L123 | 车身长 | 在Y基准平面内,测量分别通过C点和D点两个X平面间的距离 | D.51 |

| L125 | C点或D点的位置 | 在Y基准平面内,测量车辆参考点到X基准平面的距离 | D.51 |

| L125-1 | C点的位置在 | 在Y基准平面内,测量C点到X基准平面的距离 | D.51 |

| L125-2 | D点的位置在 | 在Y基准平面内,测量D点到X基准平面的距离 | D.51 |

| L126 | 车头长 | 在Y基准平面内,测量C点到切于汽车最前端的X平面间的距离 | D.51 |

| L129 | 后端长 | 测量D点到切于车身最后端X平面间的距离 | D.51 |

| L403 | 保险杠前端到驾驶室后背距离 | 在Y基准平面内,测量分别切于保险杠前端和驾驶室后背的两个X平面间距离 | D.43&D.49 |

| L408 | 驾驶室翻转时前保险杠到驾驶室距离 | 测量切于驾驶室位于最大翻转位置时的最前端和翻转前保险杠最前端的两个X平面间的距离 | D.44 |

| L410 | 驾驶室长 | 在Y基准平面内,测量分别切于前围挡板最前端和驾驶室后背内表面的两个X平面间距离 | D.43 |

外部尺寸—— 宽度

| 外部尺寸—— 宽度 | |||

|---|---|---|---|

| 尺寸编码 | 名称 | 测量方法 | 图示 |

| W101 | 轮距 | 测量地面上两轮胎中心线间沿Y向的距离 | D.46 |

| W101-1 | 前轮距 | 测量两前轮胎在车辆地面上留下轨迹的中心线间距离 | D.46 |

| W101-2 | 后轮距 | 测量两后轮胎在地面留下轨迹的中心线间距离。对于双后轮车辆,则测量两个双后轮中心平面间的距离 | D.46 |

| W103 | 车宽 | 测量过车辆两侧固定突出部位最外侧点且平行于Y平面的两平面之间的距离 | D.2 |

| W106 | 前护轮板处车宽 | 在过前轮中心的X平面内,测量与前护轮板外缘相切的两个Y平面间距离 | |

| W107 | 后护轮板处车宽 | 在过后轮中心的X平面内,测量与后护轮板外缘相切的两个Y平面间距离 | D.46 |

| W114-L | 驾驶员侧外后视镜车宽 | 外后视镜处于正常驾驶位置时,测量与驾驶员侧外后视镜最外点相切的Y平面到Y基准平面的距离 | D.38 |

| W114-R | 乘客侧外后视镜车宽 | 外后视镜处于正常驾驶位置时,测量与乘客侧外后视镜最外点相切的Y平面到Y基准平面的距离 | D.38 |

| W117 | 前排座椅R点处车宽 | 测量过前排座位R点且平行于X基准平面的直线与车身外侧表面相交两点间距离 | D.2 |

| W120 | 车门开启车宽 | 左、右车门位于最大开启位置时,测量与车门最外侧相切的两个Y平面间距离 | D.46 |

| W120-1 | 前门开启车宽 | 前左、右车门位于最大开启位置时,测量与车门最外侧相切的两个Y平面间距离 | D.46 |

| W120-2 | 后门开启车宽 | 后左、右车门位于最大开启位置时,测量与车门最外侧相切的两个Y平面间距离 | D.46 |

| W144 | 含外后视镜的车宽 | 外后视镜处于正常驾驶位置时,测量与外后视镜最外点相切的两个Y平面间的距离 | D.38 |

| W145 | 后视镜折叠时的车宽 | 外后视镜处于折叠位置时,测量与外后视镜最外点相切的两个Y平面间的距离 | D.38 |

| W409-L | 左侧尾部门开启车宽 | 在尾门开启行程内,测量与左侧尾门最靠外位置相切的Y平面与Y基准平面间的距离 | D.42 |

| W409-R | 右侧尾部门开启车宽 | 在尾门开启行程内,测量与右侧尾门最靠外位置相切的Y平面与Y基准平面间的距离 | D.42 |

外部尺寸—— 高度

| 外部尺寸—— 高度 | ||||

|---|---|---|---|---|

| 尺寸编码 | 名称 | 测量方法 | 载荷状况 | 图示 |

| H100 | 车顶距地高度 | 测量车顶棚到地面的最大距离(通常是自车身的车顶)。包括基本设备如封闭式软顶,封闭式硬顶,关闭的天窗和固定的全景天窗。测量时不包括所有突出的硬件和装饰(例如,车顶行李架、行车灯、天线、扰流板等) | 整备质量 | D.39 |

| H101 | 车高 | 测量车辆最高点到地面的最大距离 | 整备质量 | D.39 |

| H110 | 行李舱盖开启车辆高 | 当行李舱盖开启最大时,测量地面到行李舱盖上边缘的距离 | 整备质量 | D.39 |

| H120 | C点或D点到地面的距离 | 测量C点或D点到地面的最小距离 | 整备质量 | D.39 |

| H120-1 | C点到地面的距离 | 测量C点到地面的距离 | 整备质量 | D.39 |

| H120-2 | D点到地面的距离 | 测量D点到地面的距离 | 整备质量 | D.39 |

| H125 | 前照灯距地高度 | 测量前照灯基准中心与地面的距离 | 整备质量 | D.39 |

| H127 | 最大质量 | D.39 | ||

| H130 | 门槛高 | 过R点前330mm处的X平面内,测量门槛顶部到地面的距离 | 整备质量 | D.16 |

| H130-1 | 前门门槛高 | 车门开启时测量前门门槛高 | 整备质量 | D.16 |

| H130-2 | 后门门槛高 | 车门开启时测量后门门槛高 | 整备质量 | D.16 |

| H193 | 行李箱门槛距地板高 | 背门开启时,在Y基准平面内,测量行李箱地板到货物进出后备箱下边缘的最高点沿Z向的距离 | 整备质量 | D.21&D.22 |

| H194 | 背门关闭时门槛高 | 对背门开闭件不止一个的车辆,在处于下部的车门关闭时,在Y基准平面上,测量地面到下部车门的最高点的距离 | 整备质量 | D.21&D.22 |

| H196 | 行李箱门槛距地高 | 背门开启时,在Y基准平面内,测量地面到货物进出后备箱下边缘的最高点的距离 | 整备质量 | D.21&D.22 |

外部尺寸—— 角度

| 外部尺寸—— 高度 | ||||

|---|---|---|---|---|

| 尺寸编码 | 名称 | 测量方法 | 载荷状况 | 图示 |

| A106-1 | 接近角 | 测量切于静载荷前轮轮胎外缘且垂直于Y平面的平面与Z平面之间所夹的最大锐角。前轴前方任何固定在车辆上的刚性部件均在此平面的上方 | 整备质量 | D.50 |

| A116-1 | 最大质量 | D.50 | ||

| A106-2 | 离去角 | 测量切于静载荷车辆最后车轮轮胎外 缘且垂直于Y平面的平面与Z平面之间所夹的最大锐角。位于最后车轴后方的任何固定在车辆上的刚性部件均在此平面的上方 | 整备质量 | D.50 |

| A116-2 | 最大质量 | D.50 | ||

| A122 | 侧窗倾角 | 在第一排过R点的X平面上,沿着车门玻璃外表面从透明区域上下边缘引一条与侧窗玻璃相交的直线,测量这条 直线与垂直方向的夹角 | 整备质量 | D.14 |

| A125 | 车门开启角度 | 沿铰链轴线测量车门最大开启位置与关闭位置的夹角 | 整备质量 | D.46 |

| A125-1 | 前部车门开启角度 | 测量前部车门的开启角度 | 整备质量 | D.46 |

| A125-2 | 后部车门开启角度 | 测量后部车门的开启角度 | 整备质量 | D.46 |

| A130 | 风窗玻璃倾角 | 在Y基准平面内,从车辆参考点沿着风窗玻璃外表面引一条与风窗玻璃相交且长度为457mm的直线,测量这条直 线与垂直方向的夹角 当风窗玻璃表面的距离小于457mm时,则直线的另一端为风窗的上极限位置 | 整备质量 | D.40 |

| A130-1 | 前风窗玻璃倾角 | 沿着前风窗玻璃表面,测量从C点开始的风窗玻璃倾角 | 整备质量 | D.40 |

| A130-2 | 后风窗玻璃倾角 | 沿着后风窗玻璃表面,测量从D点开始的风窗玻璃倾角 | 整备质量 | D.40 |

| A117 | 纵向通过角 | 当分别切于静载车轮前后轮胎外缘且垂直于Y平面的两平面交于车体下部较低部位时,测量车轮外缘两切平面之间所夹的最小锐角。该角为车辆可以超越的最大角度 | 整备质量 | D.50 |

| A147 | 最大质量 | D.50 | ||

| A409 | 驾驶室翻转角 | 测量驾驶室在Y平面内某条铅垂线的原始位置与其最大翻转位置时的夹角 | 整备质量 | D.44 |

外部尺寸—— 离地间隙

| 外部尺寸—— 高度 | ||||

|---|---|---|---|---|

| 尺寸编码 | 名称 | 测量方法 | 载荷状况 | 图示 |

| H157 | 最小离地间隙 | 测量地面与车辆中间部分最低点的距离且指明最低点部件(车辆中间部分指与车辆Y基准平面等距离且平行的两 个平面之间部分,两平面间距离为同一轴上两端车轮内缘间最小距离的80%) | 整备质量 | D.3 |

| H157-GVM | 最小离地间隙-最大质量 | 最大质量 | D.3 | |

行李箱/货箱尺寸的尺寸编码、名称及测量方法

行李箱/货箱尺寸—— 长度

| 行李箱/货箱尺寸—— 长度 | |||

|---|---|---|---|

| 尺寸编码 | 名称 | 测量方法 | 图示 |

| L200 | 尾板打开时至第一排座椅的装货长 | 在Y基准平面内,在货箱底板上测量第一排靠背至尾板处于打开状态最后端沿X向的距离 | D.45 |

| L201 | 尾板打开时至第二排座椅的装货长 | 在Y基准平面内,在货箱底板上测量第二排靠背至尾板处于打开状态最后端沿X向的距离 | D.45 |

| L202 | 行李箱/货箱长 | 在Y基准平面内,沿着行李箱/货箱地板表面,测量从座椅靠背的后面、座椅升降器或其他限制表面到关闭 的后尾板或背门或其他限制表面的最后点沿X向的距离 | D.45&D.48 |

| L202-1 | 第一排地板行李箱/货箱长 | 测量第一排地板行李箱/货箱长 | D.45&D.48 |

| L202-2 | 第二排地板行李箱/货箱长 | 测量第二排地板行李箱/货箱长 | D.45&D.48 |

| L202-3 | 第三排地板行李箱/货箱长 | 测量第三排地板行李箱/货箱长 | D.45&D.48 |

| L204 | 地板以上行李箱/货箱长 | 在Y基准平面内,腰线和腰线以下200mm高度范围 内,测量靠背最后点(包括头枕或其他限制表面)到关闭的内部组件、驾驶室背板、其他限制表面最前端的最小X向距离 | D.45&D.48 |

| L204-1 | 第一排地板以上行李箱/货箱长 | 测量第一排地板以上行李箱/货箱长 | D.45&D.48 |

| L204-2 | 第二排地板以上行李箱/货箱长 | 测量第二排地板以上行李箱/货箱长 | D.45&D.48 |

| L204-3 | 第三排地板以上行李箱/货箱长 | 测量第三排地板以上行李箱/货箱长 | D.45&D.48 |

| L206 | 后备箱最小入口空间 | 后备箱处于开启状态时,在Y基准平面上,测量后备箱下部开口到上部开口最小距离(含密封件、锁扣、后保险杠及装饰物) | D.23 |

| L206-CV | 可折叠顶棚车辆后备箱最小入口空间 | 顶棚打开并储存于行李箱时,测量后备箱最小入口空间 | D.23 |

| L208 | 仓背乘用车座椅靠背高度上行李箱长度 | 在Y基准平面内,测量座椅靠背(包括头枕)与X平面相切的切点在X向上距背门内侧的最小距离 | D.24 |

| L208-1 | 第一排仓背乘用车座椅靠背高度上行李箱长度 | 测量第一排仓背乘用车座椅靠背高度上行李箱长度 | D.24 |

| L208-2 | 第二排仓背乘用车座椅靠背高度上行李箱长度 | 测量第二排仓背乘用车座椅靠背高度上行李箱长度 | D.24 |

| L208-3 | 第三排仓背乘用车座椅靠背高度上行李箱长度 | 测量第三排仓背乘用车座椅靠背高度上行李箱长度 | D.24 |

| L209 | 地板上方仓背乘用车行李箱长度 | 在Y基准平面内地板高度上,座椅靠背或其他限制表面最后端到行李箱内障碍物表面在X向上的最小距离 | D.24 |

| L209-1 | 第一排地板上方仓背乘用车行李箱长度 | 测量第一排地板上方仓背乘用车行李箱长度 | D.24 |

| L209-2 | 第二排地板上方仓背乘用车行李箱长度 | 测量第二排地板上方仓背乘用车行李箱长度 | D.24 |

| L209-3 | 第三排地板上方仓背乘用车行李箱长度 | 测量第三排地板上方仓背乘用车行李箱长度 | D.24 |

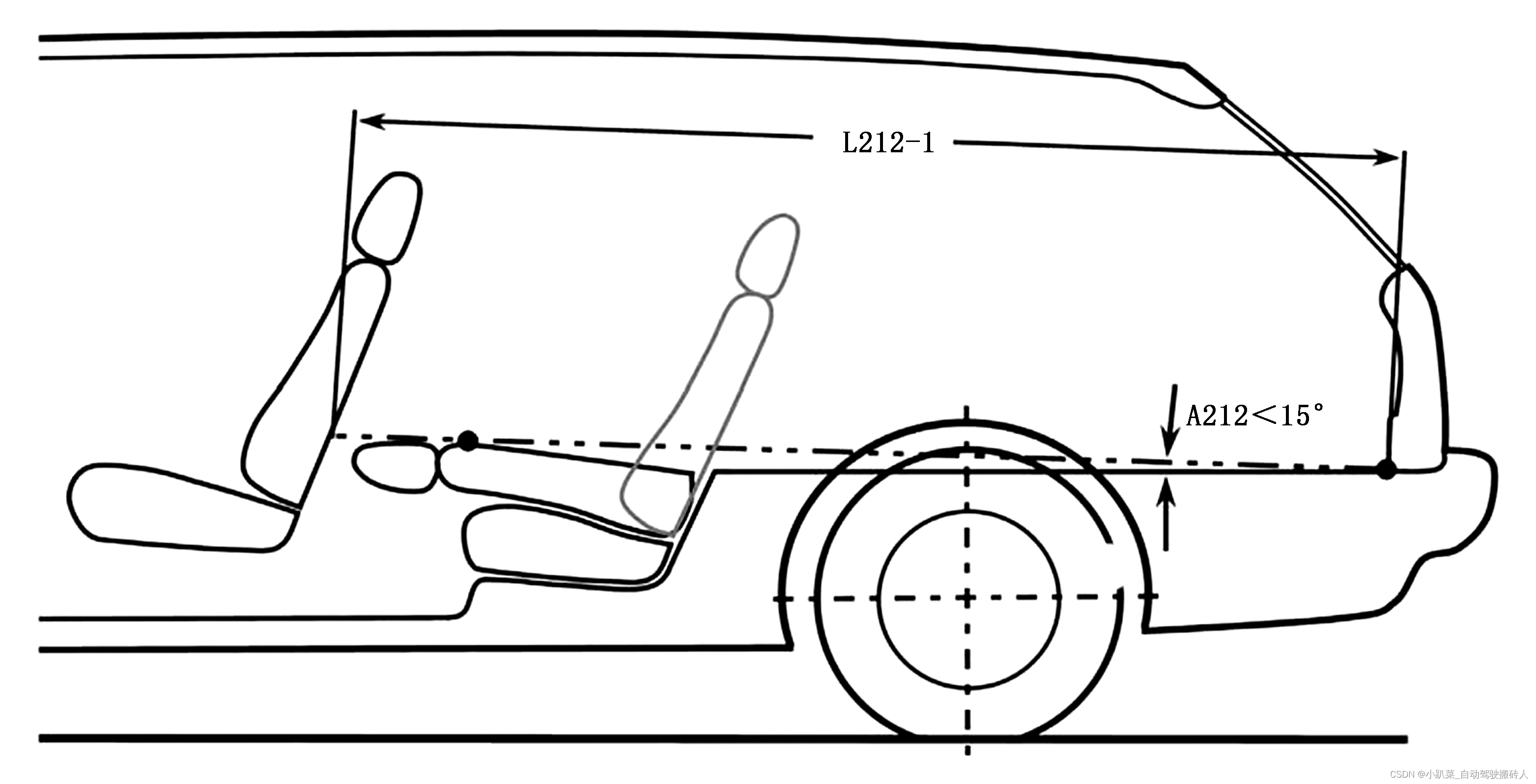

| L212 | 行李箱/货箱地板长 | 在Y基准平面内,座椅位于R点位置时,座椅后部到行李箱/货箱地板的最后极限位置的最大距离 | D.30&D.31 |

| L212-1 | 第一排行李箱/货箱地板长 | 测量第一排行李箱/货箱地板长 | D.30&D.31 |

| L212-2 | 第二排行李箱/货箱地板长 | 测量第二排行李箱/货箱地板长 | D.30&D.31 |

| L212-3 | 第三排行李箱/货箱地板长 | 测量第三排行李箱/货箱地板长 | D.30&D.31 |

| L504 | 驾驶室到货箱距离 | 在Y基准平面内,测量驾驶室后围外表面到货箱前栏板外表面沿X向的最小距离 | D.49 |

| L505 | 货箱底板长 | 在Y基准平面内,在货箱底板上测量货箱前栏板内表面到其后栏板内表面沿X向的最小距离 | |

| L506 | 货箱顶部长 | 在Y基准平面内,测量货箱前栏板顶部内棱线到后栏板顶部内棱线沿X向的最小距离 | D.49 |

| L507 | 货箱总长 | 在Y基准平面内,测量货箱前栏板外表面到后栏板外表面间沿X向的最大距离 | D.49 |

| L508 | 侧门最小装货通道长 | 侧面装货门开启最大时,测量侧门通道间X向最小距离 | D.47 |

| L511 | 前排座装货表面位置 | 测量前排座靠背上部最靠后点到X基准平面沿X向的距离 | D.48 |

| L512 | 装货长 | 背门处于关闭状态下,在Y基准平面内,在货箱底板上测量发动机检修孔盖最靠后点到背门的内表面沿X向的距离 | D.48 |

行李箱/货箱尺寸—— 宽度

| 行李箱/货箱尺寸—— 宽度 | |||

|---|---|---|---|

| 尺寸编码 | 名称 | 测量方法 | 图示 |

| W200 | 行李箱/货箱最大宽度 | 在行李箱/货箱地板表面至70mm范围内,测量行李 箱/货箱或其组件在水平面内Y向最大宽度 | D.25&D.26 |

| W201 | 护轮罩(地板以上最小宽度) | 在行李箱/货箱地板表面至70mm范围内,测量通过 两护轮罩Y向上连续区域的最小通过距离 | D.25&D.26 |

| W202 | 护轮罩(最小宽度) | 测量通过两护轮罩Y向最小通过距离 | D.25 |

| W205 | 行李箱/货箱后部背门门洞宽度(上部) | 在车辆背门门洞上部圆弧过渡区域至门洞线顶部以 下70mm范围内测量通过车辆后部行李箱/货箱开口位置的Y向最小通过距离 | D.25&D.42 |

| W206 | 行李箱/货箱后部背门门洞宽度(最大) | 测量通过行李箱/货箱背门门洞位置的Y向最大横向通过距离 | D.25&D.42 |

| W207 | 行李箱/货箱后部背门门洞宽度(下部) | 在车辆背门门洞下部圆弧过渡区域之上至门洞线底 部以上70mm范围内测量通过车辆后部行李箱/货箱背门门洞位置的Y向最小通过距离 | D.25&D.42 |

| W500 | 货箱底板装货宽 | 测量在地板表面至70mm范围内货箱底板上Y向最大距离 | D.49 |

| W508 | 背门最小装货宽度 | 在背门处于最大开度时,测量可以无障碍通过背门开启区域的最小横向距离 | D.41 |

| W509 | 背门最大装货宽度 | 在背门处于最大开度时,测量可以无障碍通过背门开启区域的最大横向距离 | D.41 |

行李箱/货箱尺寸—— 高度

| 行李箱/货箱尺寸—— 高度 | |||

|---|---|---|---|

| 尺寸编码 | 名称 | 测量方法 | 图示 |

| H197 | 座椅靠背高 | 在通过座椅靠背(包括头枕)最靠后点的X平面上,测量座椅靠背顶部(包括头枕)到行李箱地板表面或折叠的后排座椅最高点的Z向的距离 | D.27 |

| H197-1 | 前排座椅靠背高 | 测量驾驶员座椅靠背高 | D.27 |

| H197-2 | 第二排座椅靠背高 | 测量第二排靠外侧乘员座椅靠背高 | D.27 |

| H197-3 | 第三排座椅靠背高 | 测量第三排靠外侧乘员座椅靠背高 | D.27 |

| H201 | 装载高度 | 在通过汽车后轮轮心的X平面和Y基准平面相交的 直线上,测量货箱地板顶部到顶衬或其他限制表面的垂直距离 | D.48 |

| H202 | 背门门洞高度 | 当背门处于最大开度时,在Y基准平面上,测量车辆背门上门洞线的下边缘与行李箱地板上边沿间的Z向的最小距离 | D.28 |

| H212 | 后备箱组件高 | 在Y基准平面内,行李箱或货箱内,测量地板覆盖物到上部限制组件的最小垂直距离 | D.28 |

| H212-CV | 顶棚可折叠车辆的货箱组件高 | 在Y基准平面内,顶棚处于打开状态时,测量地板覆盖物到上部限制组件的最小垂直距离 | D.23 |

| H250 | 货箱底板离地高 | 货箱后尾板处于打开状态时,在Y基准平面内测量后尾板上边缘到地面距离 | D.45 |

| H251 | 背门开启高度 | Y基准平面内,在后保险杠区域之后,测量背门(掀背门)处于完全打开状态时最低点到地面的最小垂直距离 | D.29 |

| H297 | 座椅靠背到行李箱地板高度 | 与座椅靠背最靠后的点相切的X平面上,测量从座椅靠背最高点到行李箱地板表面/折叠的后排座椅最高点的Z向的最小距离 | D.27 |

| H297-1 | 前排座椅靠背到行李箱地板高度 | 测量驾驶员座椅靠背到行李箱地板高度 | D.27 |

| H297-2 | 第二排座椅靠背到行李箱地板高度 | 测量第二排靠外侧座椅靠背到行李箱地板高度 | D.27 |

| H297-3 | 第三排座椅靠背到行李箱地板高度 | 测量第三排靠外侧座椅靠背到行李箱地板高度 | D.27 |

| H503 | 货箱高 | 在过后轴中心线的X平面内测量货箱底板表面到货箱挡板上平面的距离 | D.49 |

| H504 | 后轮罩高 | 测量后轮罩顶点到货箱底板表面的最大垂直距离 | D.49 |

| H505 | 装货高 | 测量前排座椅后部区域货箱地板表面到货箱顶端或其他限制表面的最大垂直距离 | D.48 |

| H506 | 装货底板Z坐标 | 在Y基准平面内测量货箱底板尾部上表面到Z基准平面距离 | D.48 |

| H508 | 侧边装货门通道高 | 侧边装货门开启时,测量货箱底板到侧门上部限制组件的最小垂直距离 | D.47 |

行李箱/货箱尺寸—— 其他

| 行李箱/货箱尺寸—— 其他 | |||

|---|---|---|---|

| 尺寸编码 | 名称 | 测量方法 | 图示 |

| A212 | 行李箱长度角 | L212-1与行李箱地板的夹角 | D.30&D.31 |

附录

D.1 相对于X和Z平面基准点的尺寸

D.2 相对于Y基准平面基准点尺寸

D.3 R点尺寸

D.4 侧视图

D.5 前排脚部进入间隙

D.6 第二排脚部进入间隙

D.7 两门轿车脚部进入间隙

D.8 头部空间(侧视图)

D.9 驾驶员腿部空间

D.10 标准排距座椅尺寸

D.11 长排距座椅布置尺寸

D.12 短排距座椅布置尺寸

D.13 驾驶员处宽度

D.14 后视图

D.15 头部间隙(后视图)

D.16 侧视图

D.17 侧视图

D.18 方向盘俯视图

D.19 座椅尺寸1

D.20 座椅尺寸2

D.21 后备箱尺寸,两种开闭件

D.22 后备箱尺寸,两种开闭件

D.23 后备箱盖打开

D.24 后部空间长度

D.25 后备箱通道

D.26 后备箱宽度

D.27 座椅靠背高度

D.28 后备箱舱内高度

D.29 后备箱打开的高度

D.30 可折叠座椅后备箱1

D.31 可折叠座椅后备箱2

D.32 H点测量装置角度

D.33 腰部支撑突出量(LSP)

D.34 头部最小间隙

D.35 受压地面和未受压地面

D.36 H点行程路径(6向调节座椅)

1—— RLP;

2—— FLP;

3—— RHP;

4—— FHP;

5—— RDH;

6—— FDH;

7—— R 点;

8—— RAP;

9—— FAP

D.37 H点行程路径(2向调节座椅)

1—— RLP;

2—— FLP;

3—— RHP;

4—— FHP;

5—— RDH;

6—— FDH;

7—— R 点;

8—— RAP;

9—— FAP

D.38 带后视镜的车宽

D.39 侧视图上车辆外部高度

D.40 玻璃角

D.41 背门处于最大开启状态

D.42 背门处于最大开启状态

D.43 轴距

D.44 翻转角

D.45 货箱长

D.46 车门开启角

D.47 装货通道尺寸

D.48 货箱尺寸

D.49 货箱尺寸

D.50 接近角离去角

D.51 前后端长度

本文介绍了汽车主要尺寸的测量方法,适用于M类、N类车辆。涵盖术语定义,如车辆坐标系、H点等;说明了测量准备,包括车辆状态、基准和精度要求;还阐述了不同部位尺寸的编码、名称及测量方法,如内部、外部、行李箱/货箱尺寸等。

本文介绍了汽车主要尺寸的测量方法,适用于M类、N类车辆。涵盖术语定义,如车辆坐标系、H点等;说明了测量准备,包括车辆状态、基准和精度要求;还阐述了不同部位尺寸的编码、名称及测量方法,如内部、外部、行李箱/货箱尺寸等。

93万+

93万+

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?