芯片内亿万的晶体管制程工艺

一.原理

晶体管并非是安装上去的,芯片制造其实分为沙子-晶圆,晶圆-芯片这样的过程,而在芯片制造之前,IC涉及要负责设计好芯片,然后交给晶圆代工厂。

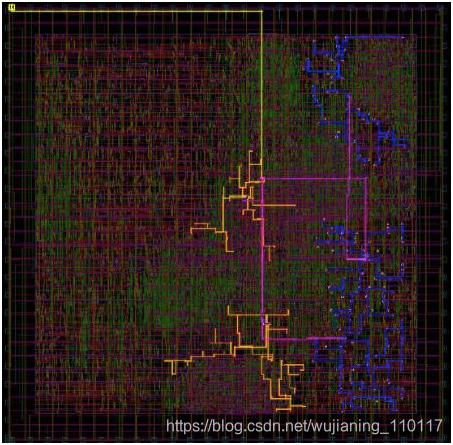

芯片设计分为前端设计和后端设计,前端设计(也称逻辑设计)和后端设计(也称物理设计)并没有统一严格的界限,涉及到与工艺有关的设计就是后端设计。芯片设计要用专业的EDA工具。

如果我们将设计的门电路放大,白色的点就是衬底, 还有一些绿色的边框就是掺杂层。

当芯片设计好了之后,就要制造出来,晶体管就是在晶圆上直接雕出来的,晶圆越大,芯片制程越小,就能切割出更多的芯片,效率就会更高。

举个例子,就好像切西瓜一样,西瓜更大的,但是原来是切成3厘米的小块,现在换成了2厘米,是不是块数就更多。所以现在的晶圆从 2 寸、4 寸、6 寸、8 寸到现在 16 寸大小,

制程这个概念,其实就是栅极的大小,也可以成为栅长,它的距离越短,就可以放下更多的晶体管,这样就不会让芯片不会因技术提升而变得更大,使用更先进的制造工艺,芯片的面积和功耗就越小。但是我们如果将栅极变更小,源极和漏极之间流过的电流就会越快,工艺难度会更大。

芯片制造共分为七大生产区域,分别是扩散、光刻、刻蚀、离子注入、薄膜生长、抛光、金属化。

其中雕出晶圆的最重要的两个步骤就是光刻和蚀刻,光刻技术是一种精密的微细加工技术。常规光刻技术是采用波长为2000~4500的紫外光作为图像信息载体,以光致抗光刻技术蚀剂为中间(图像记录)媒介实现图形的变换、转移和处理,最终把图像信息传递到晶片(主要指硅片)或介质层上的一种工艺。

本文详细介绍了芯片制造的过程,从沙子到晶圆,再到晶体管的形成。核心工艺包括光刻和蚀刻,其中光刻技术用于在晶圆上形成电路图案,而蚀刻则通过化学或物理方法将图案转移到晶圆表面。文章还提到了离子注入和金属化等关键步骤,以及芯片测试和封装的重要性。整个过程展现了芯片制造的精密和复杂性。

本文详细介绍了芯片制造的过程,从沙子到晶圆,再到晶体管的形成。核心工艺包括光刻和蚀刻,其中光刻技术用于在晶圆上形成电路图案,而蚀刻则通过化学或物理方法将图案转移到晶圆表面。文章还提到了离子注入和金属化等关键步骤,以及芯片测试和封装的重要性。整个过程展现了芯片制造的精密和复杂性。

最低0.47元/天 解锁文章

最低0.47元/天 解锁文章

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?