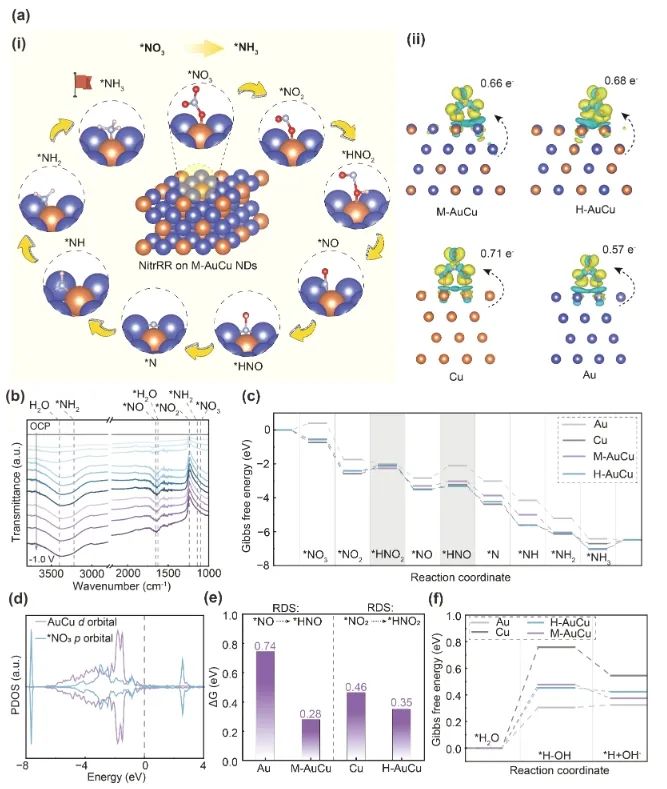

电催化NO3-还原制NH3是一个复杂的八电子九质子转移过程,其反应途径和中间体种类繁多,迫切需要具有优良活性、选择性和稳定性的电催化剂。Cu基电催化剂在NO3-还原反应中起主导作用。

然而,Cu上水分解活性不足,导致缺乏活性氢和阻碍NO3-转化。具有协同效应的合金活性中心能够同时达到NO3-吸附和高效加氢的双重目的,有利于NO3-还原过程中的多步脱氧和加氢。得益于Au与Cu之间明显不同的电负性和晶格畸变,双金属界面上的电子转移和能量重分布可以适当地与NO3-及其他后续中间体相互作用。

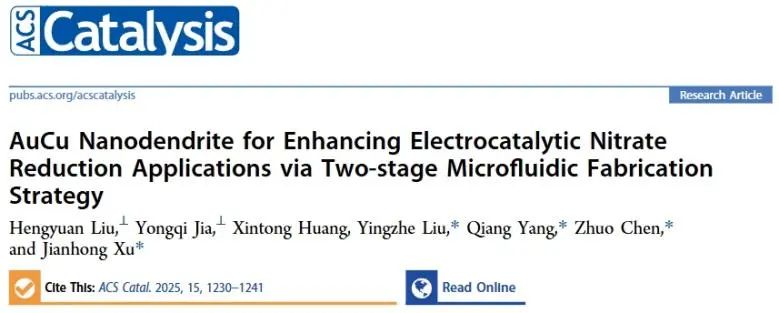

值得注意的是,在合成过程中,基于Cu的欠电位沉积可以形成树枝状结构,提供丰富的活性位点,扩大的比表面和暴露的高折射率面。然而,由于AuCl4-和Cu2+之间氧化还原电位的差异,液相还原法限制了相应AuCu枝晶中的Cu含量,阻碍了合金化程度。因此,为了进一步提高AuCu合金的电催化性能,在保持有利的枝晶结构的同时,促进Cu的还原过程是十分必要的。

近日,清华大学徐建鸿、陈卓、华东理工大学杨强和厦门理工学院刘英喆等开发了一种新型的两级微流体平台,用于可控制制造AuCu纳米枝晶(ND)。具体而言,通过对温和和强还原条件的策略性解耦,实现了受限微通道内枝晶结构和表面合金化的顺序形成。在整个合成过程中使用了水相,从而消除了对挥发性有机试剂的需要,确保了安全性和环境友好性。

实验结果表明,该方法所获得的AuCu NDs具有较高的Cu含量,最高可达35.34 At%,突破了传统液相还原法的局限性。得益于树枝状结构和双金属位点结构,在NO3-还原过程中可以获得强大的性能。此外,还建立了确定的活性-结构关系,确定了最佳组成。

在此基础上,最佳的Au3Cu1上NH3生产速率高达16.80 mg h-1 cm-2,法拉第效率为93.30%。通过提高传质效率,流动电池中的NH3产量可以增加一倍左右,在-0.7 V时达到最大值(21.93 mg h-1 cm-2)。

此外,AuCu NDs在至少12小时电解过程中表现出显著的稳定性,性能没有下降。密度泛函理论(DFT)计算进一步阐明了性能提高的机理:表面的Au3Cu1双金属位点显著降低了速率控制步骤的能量障碍(0.28 eV,RDS:*NO→*HNO),促进了NO3-还原动力学。与金属Au或Cu相比,在Au3Cu1合金中心可以进行更有利的反应途径,过多的Cu沉积对反应有不利影响。

综上,该项工作介绍了一种通过先进的微流控技术合成具有树突结构的合金电催化剂的创新方法,还深入探讨了提高NO3-还原性能的机理,为高性能电催化剂的可控设计和制备提供了指导。

AuCu nanodendrite for enhancing electrocatalytic nitrate reduction applications via two-stage microfluidic fabrication strategy. ACS Catalysis, 2025. DOI: 10.1021/acscatal.4c06559

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?